Численное моделирование тепловых режимов геотермальных теплообменников

Автор: Половников Вячеслав Юрьевич, Шелемехова Софья Дмитриевна, Любивый Егор Вадимович

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика @vestnik-susu-power

Рубрика: Теплотехника

Статья в выпуске: 2 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование интенсификации теплоподвода к геотермальным теплообменникам с учетом взаимосвязи характеристик засыпок и режимов работы рассматриваемых систем. Прототипом рассматриваемой геотермальной энергетической системы является реальный объект с известными геометрическими и физическими параметрами. Решение задачи получено методом конечных разностей. Использовалась неявная разностная схема и алгоритм прогонки. Адекватность результатов численного моделирования следует из проверок используемых методов решения задачи на сходимость и устойчивость, а также подтверждается численным сопоставлением с известными данными о работе энергетических систем с геотермальными теплообменниками. При анализе тепловых режимов рассматриваемой энергетической системы основное внимание уделялось исследованию интенсификации теплоподвода к геотермальным теплообменникам с учетом взаимосвязи характеристик засыпок и режимов работы рассматриваемых систем. Установлено, что увеличение влажности песчаной засыпки приводит к росту теплопритоков на 3,7-7,8 %. Показано существенное влияние нестационарности процессов переноса на интенсификацию теплообмена в рассматриваемой системе. Выявлено, что при выборе варианта регулирования тепловых режимов энергетических систем с геотермальными теплообменниками следует преимущественно изменять объемную влажность песчаной засыпки.

Геотермальная энергия, возобновляемые виды энергии, геотермальный теплообменник, математическое моделирование, теплопритоки, энергетические системы

Короткий адрес: https://sciup.org/147251245

IDR: 147251245 | УДК: 620.91 | DOI: 10.14529/power250208

Текст научной статьи Численное моделирование тепловых режимов геотермальных теплообменников

Перспективность и актуальность использования геотермальных источников тепловой энергии в различных приложениях обеспечивается широко известными тезисами о целесообразности перехода на альтернативные источники энергии и энергетической безопасности, снижении выбросов в окружающую среду и энергосбережении в различных отраслях [1–3]. Ярчайшим успешным примером повсеместного использования геотермальной энергии является Исландия [4, 5], где, например, отопление домохозяйств за счет геотермальных ресурсов приближается к 100 %.

По прогнозу [6] к 2025 году в мире будет производиться около 20 ГВт геотермальной энергии (доля РФ всего 96 МВт). При этом оценки, приведенные в [6], говорят о том, что потенциал геотермального тепла в РФ в 8–12 раз превышает потенциал всех углеводородов, а сбалансированное развитие рассматриваемого вида природных ресурсов может коренным образом преобразить энергетику страны.

Традиционно моделирование теплопереноса в конструкциях и зонах размещения геотермальных систем подразделяется на аналитическое и численное.

Аналитические подходы ограничены допущениями, при которых решаются задачи теплопере-носа. Можно выделить следующие основные допущения: однонаправленность теплового потока [7], использование граничных условий первого рода [8] или линейного источника тепла [9] на границах области расчета. Также используются допущения о возможности сегментирования конечного линейного источника [10] и его стратификации [11].

Численное моделирование базируется чаще всего на использовании коммерческого программного обеспечения: FEFLLOW [12, 13], OpenGeoSys [14], ANSYS FLUENT [15, 16] и COMSOL Multiphysics [17], в основу которого заложен метод конечных элементов. Основная трудность в этом случае состоит в том, что необходимо использовать большое количество элементов, а следовательно, длительность расчетов будет являться существенной. Например, в [18] установлено, что время расчета одного отопительного периода при эксплуатации геотермальной скважины на персо-

нальном компьютере с процессором 2,2 ГГц и 64 ГБ оперативной памяти составляет 143 часа.

Использование метода конечных разностей и оригинальных программных кодов позволяет значительно снизить длительность тепловых расчетов до адекватных значений (несколько минут). В [19, 20] показано, что скорость расчетов рассматриваемых систем можно увеличить на порядки по сравнению с коммерческим программным обеспечением.

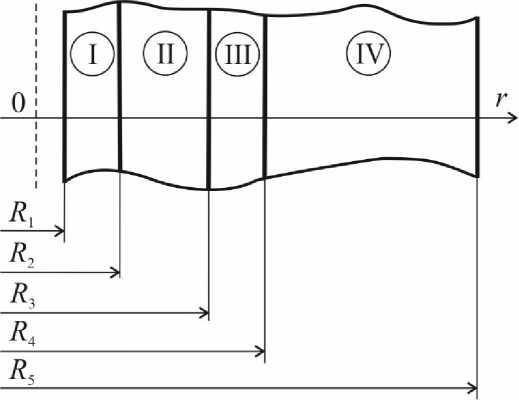

Одной из сфер моделирования в области геотермальных технологий [1–3] является исследование тепловых режимов геотермальных теплообменников (ГТ). Конструктивно наиболее типичный геотермальный теплообменник представляет собой традиционный теплообменник типа «труба в трубе», установленный в скважине. Необходимость обеспечения надежного теплового контакта между ГТ и окружающей его средой приводит к использованию разнообразных засыпок (рис. 1). В качестве засыпок используются различные материалы: от обычного цемента [21] до материалов с фазовыми переходами [22].

Применение перспективных строительных материалов и материалов с фазовыми переходами заметно повышает и без того существенные капитальные затраты при строительстве скважин с геотермальными теплообменниками. В [23] было предложено использовать в качестве засыпки распространенный и недорогой материал – увлажненный песок. Также в [23] приведены данные по расчету теплофизических свойств увлажненного песка с учетом его плотности и объемной влажности.

Анализ научной литературы по исследуемой проблематике [1–23], показал, что моделированию теплопереноса в конструкциях и зонах размещения ГТ с учетом взаимосвязи характеристик засыпок и режимных параметров уделено недостаточно внимания. По этой причине целью данной работы является исследование интенсификации теплоподвода к ГТ с учетом взаимосвязи характеристик засыпок и режимов работы рассматриваемых систем.

Постановка задачи

Прототипом рассматриваемой конструкции геотермального теплообменника, установленного в скважине, является реальный объект, геометрические

Рис. 1. Схема области решения: I – внешняя труба кольцевого канала ГТ; II – засыпка; III – обсадная колонна; IV – горячие породы

Fig. 1. Diagram of the decision area: I – outer ring channel pipe;

II – backfill; III – casing; IV – hot rock

и физические параметры которого описаны в [22]. Обсадная колонна, выполняющая в [22] роль несущей конструкции, выполнена из высокопрочного бетона, а внешняя труба кольцевого канала ГТ – из стали. На рис. 1 приведена схема области решения рассматриваемой задачи.

Предполагается, что до начала эксплуатации ГТ в рассматриваемой области решения (см. рис. 1) поддерживается постоянная температура, равная температуре горячих пород. В момент времени, отличный от нуля, через ГТ начинает прокачиваться энергоноситель, температура которого ниже, чем начальная температура в области решения. На границе R 1 вводятся граничные условия третьего рода, а на границе R 5 выставляются граничные условия первого рода. Задача решалась с учетом типичных допущений, которые сводятся к отсутствию зависимости теплофизических свойств от температуры, учету только кондуктивного переноса тепла и выполнению условий идеального теплового контакта.

Математическая модель

Уравнения теплопроводности и соответствующие им краевые условия для рассматриваемой области решения (см. рис. 1) имеют следующий вид:

t> 0, R1 < r < R5; CiPidT = JdT- + - ^; i = I - IV;(1)

St ^ Sr2 r Sr J t = 0, R1 < r < R5; Ti = T0 = const; i = I - IV;(2)

t> 0, r = R-; a(Tr=R -Tin ) = -Kj ^

-

17d

S T

-

t> 0, r = R^i-T = Kj-j; Ti = Tj; i, j = 2 - 4; i # j;(4)

drd

T> 0, r = R 5 ; T 5 = T ex = const.

Теплофизические свойства песчаной засыпки при известных плотности ρ и объемной влажности W вычислялись из следующих соотношений [23]:

X II =- 1,337 + 0,00125p + 0,01 W ;

c jj =- 0,018 + 0,0009p + 0,031 W .

Для расчета коэффициентов теплоотдачи в канале кольцевого поперечного сечения использовалось уравнение:

Nu = 0,017Re 0,8 Pr e0,4

α d Vd

Nu = —; Re = —; d = d 2 - d1. λe νe

Обозначения: λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К); ρ – плотность, кг/м3; ν – кинематическая вязкость, м2/с; τ – время, с; R – граница области расчета, м; T – температура, К; c – теплоемкость, Дж/(кг·К); r – координата, м; V – скорость, м2/с; W – объемная влажность, %, d – эквивалентный диаметр, м; d 2 , d 1 – внешний и внутренний диаметры кольцевого канала, м; Nu, Re, Pr – числа Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля.

Индексы: 0 – начальный момент времени; 1, 2, 3, 4, 5 – номера границ областей расчета (см. рис. 1); in – внутренний; ex – наружный; e – жидкость (энергоноситель); w – стенка; I, II, III, IV – номера областей расчета (см. рис. 1).

Метод решения и исходные данные

Решение задачи (1)–(5) получено методом конечных разностей. Использовалась неявная разностная схема и алгоритм прогонки. Шаг по координате составлял от 1 до 10 мм. Геометрические параметры ( R 1 = 0,05 м; R 2 = 0,055 м; R 3 = 0,14 м; R 4 = 0,25 м; R 5 =10 м) соответствовали конструкции скважины, описанной в [22]. Внешний и внутренний диаметры кольцевого канала составляли: d 1 = 2· R 1 ; d 2 = 0,06 м.

Начальная температура Т 0 , в рассматриваемой области решения принималась равной температуре разогретых пород Т ex = 373,15 К. Температура прокачиваемого энергоносителя составляла Т in = 278,15 К. Объемная влажность песчаной засыпки варьировалась от начальной ( W = 5 %) до 25 % и была ограничена открытой пористостью. Расход энергоносителя задавался от 0,004 до 0,04 м3/с, что соответствует скоростям движения по кольцевому каналу V = 0,1 – 1 м/с.

Теплофизические характеристики, использовавшиеся при проведении моделирования, приведены в табл. 1.

Таблица 1

Теплофизические характеристики

Table 1

Thermophysical characteristics

|

Свойство |

λ, Вт/(м·К) |

c , Дж/(кг·К) |

ρ, кг/м3 |

|

Кольцевой канал |

57,5 |

466 |

7860 |

|

Засыпка |

Расчет по (6) |

Расчет по (7) |

1900 |

|

Цемент [22] |

1,78 |

800 |

2490 |

|

Горячие породы [22] |

1,3 |

775 |

1990 |

Результаты численного моделирования

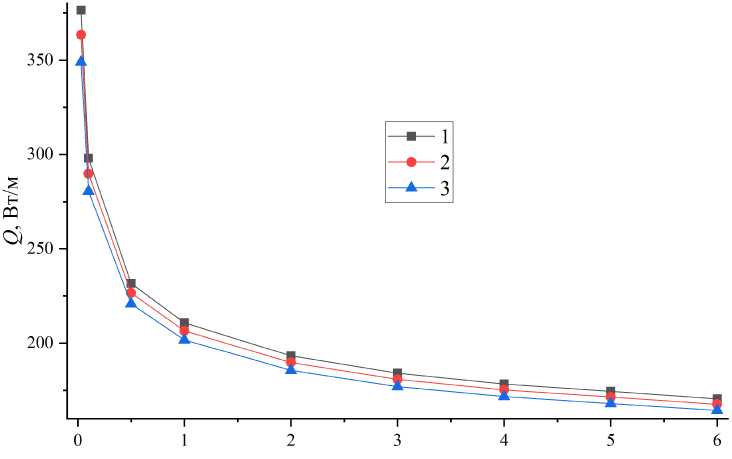

Результаты исследования тепловых режимов ГТ приведены в табл. 2, 3 и на рис. 2. Исследования выполнены для 6 месяцев непрерывной работы ГТ. При анализе тепловых режимов рассматриваемой системы основное внимание уделялось исследованию интенсификации теплоподвода к ГТ с учетом взаимосвязи характеристик засыпок и режимов работы рассматриваемых систем.

На рис. 2 в качестве примера показано изменение теплопритоков Q к ГТ во время эксплуатации при фиксированной скорости движения энергоносителя по кольцевому каналу ( V = 1,0 м/с) и различных значениях объемной влажности песчаной засыпки W .

Таблица 2

Изменение теплопритоков к ГТ при увеличении W , %

Table 2

Change in heat inflow to the geothermal heat exchanger with increasing W , %

|

τ, мес. |

W , % |

||

|

5 |

15 |

25 |

|

|

0,03 |

7,70 |

7,84 |

7,87 |

|

0,1 |

6,13 |

6,21 |

6,22 |

|

0,5 |

4,86 |

4,91 |

4,93 |

|

1 |

4,46 |

4,52 |

4,58 |

|

2 |

4,12 |

4,17 |

4,18 |

|

3 |

3,94 |

3,98 |

3,99 |

|

4 |

3,83 |

3,87 |

3,88 |

|

5 |

3,74 |

3,78 |

3,79 |

|

6 |

3,68 |

3,71 |

3,72 |

Таблица 3

Изменение теплопритоков к ГТ при увеличении V , %

т, мес

Рис. 2. Снижение теплопритоков к ГТ во время эксплуатации:

1 – W = 25 %; 2 – W = 15 %; 3 – W = 5 %

Fig. 2. Reducing heat inflows to the geothermal heat exchanger during operation:

1 – W = 25 %; 2 – W = 15 %; 3 – W = 5 %

Изменение величин теплопритоков к ГТ свидетельствует об их ожидаемом снижении с увеличением длительности эксплуатации из-за охлаждения горячих пород (см. рис. 1) и закономерном увеличении при росте W , сопровождающемся изменением теплофизических характеристик засыпки в соответствии с формулами (6) и (7). Время эксплуатации ГТ (6 месяцев) выбрано исходя из соответствия типичной для РФ продолжительности отопительного периода.

Анализ нестационарности процессов теплопе-реноса в рассматриваемой системе свидетельствует о её существенном влиянии на уровень тепло-притоков к ГТ. За рассматриваемый период эксплуатации ГТ (6 месяцев) снижение теплопритоков во времени составляет около 120 % от первоначального уровня. Здесь следует отметить, что ре-

зультаты моделирования указывают на резкое снижение тепловых потоков в первые дни работы ГТ (аналогичные выводы сделаны в [22] при исследовании материалов с фазовыми переходами). Это объясняется интенсивным охлаждением металлического корпуса ГТ (см. рис. 1) из-за его сравнительно высокой теплопроводности (см. табл. 1). Этот результат имеет конкретное практическое применение, поскольку позволяет обоснованно выбирать пути регулировки расхода энергоносителя для выравнивания теплосъема от ГТ во времени.

В табл. 2, 3 обобщены результаты численного исследования интенсификации теплоподвода к ГТ с учетом взаимосвязи характеристик засыпок и режимов работы рассматриваемых систем.

Исследование влияния влажности песчаной засыпки ( W = 5–25 %) на теплопритоки в конст-

Table 3

Change in heat inflow to the geothermal heat exchanger with increasing V , %

Анализ влияния интенсивности теплоотдачи в кольцевом канале на изменение теплопритоков к ГТ (см. табл. 3) позволяет сделать вывод о незначительном росте тепловых потоков в рассматриваемой системе (около 1–2,5 %). Это объясняется достаточно быстрым установлением постоянной температуры на внешней трубе кольцевого канала ГТ (см. рис. 1). Следовательно, при решении задач, подобных задаче (1)–(5), для исследования тепловых режимов ГТ можно обоснованно вместо выражения (3) использовать граничные условия первого рода.

Таким образом, при выборе варианта регулирования тепловых режимов ГТ следует преимущественно изменять объемную влажность песчаной засыпки W .

Адекватность полученных результатов следует из проверок используемых методов решения

задачи (1)–(5) на сходимость и устойчивость на множестве сеток.

Сопоставление результатов численного моделирования с известными данными о работе скважин с ГТ других авторов [21, 22] свидетельствует об их хорошем качественном и количественном согласовании. В работах [21, 22] типичные линейные плотности теплового потока составляют 60–300 Вт/м, что отлично согласуется с результатами настоящего исследования (см. рис. 2).

Результаты работы могут быть использованы при проектировании, эксплуатации и модернизации геотермальных теплообменников, используемых в различных энергетических приложениях: от коммунальной энергетики до горнодобывающей промышленности.

Заключение

Установлено, что увеличение влажности песчаной засыпки приводит к росту теплопритоков на 3,7–7,8 %.

Выявлено существенное влияние нестацио-нарности процессов переноса на интенсификацию теплообмена в энергетических системах с геотермальными теплообменниками.

Показано, что при выборе варианта регулирования тепловых режимов энергетических систем с геотермальными теплообменниками следует преимущественно изменять объемную влажность песчаной засыпки.