Численное решение систем линейных алгебраических уравнений со случайными коэффициентами

Автор: Попова О.А.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 2 (41), 2013 года.

Бесплатный доступ

На основе численного вероятностного анализа рассматриваются методы решения систем линейных алгебраических уравнений со случайными коэффициентами.

Численный вероятностный анализ, вероятностное расширение, численные операции над случайными величинами, случайные системы линейных алгебраических уравнений

Короткий адрес: https://sciup.org/142142663

IDR: 142142663

Текст научной статьи Численное решение систем линейных алгебраических уравнений со случайными коэффициентами

Решение систем линейных алгебраических уравнений – одна из самых востребованных задач вычислительной математики. Они используются практически во всех разделах математического моделирования. К численному решению систем линейных алгебраических уравнений сводятся многие задачи математической физики, экономики. Однако при решении реальных практических задач коэффициенты матриц и правые части уравнений редко известны точно.

Один из подходов к численному решению задач с неточными данными – метод Монте– Карло [1].

При всех его положительных качествах этот метод обладает рядом недостатков. Одними из самых существенных из них являются низкая скорость сходимости и большой объем вычислений.

С середины 1960-х гг. стал развиваться альтернативный подход решения задач с неточными данными – интервальный анализ [2].

Для его реализации необходимо знать интервалы изменений случайных величин. Соответственно интервальный анализ дает только границы множеств решений исходных задач. В тех случаях, когда известны не только границы, но и функции плотности вероятности случайных величин, возможно применение численного вероятностного анализа, одна из первых работ этого направления [3].

В рамках обозначенного направления рассмотрим понятие численного вероятностного анализа как раздела вычислительной математики, предметом которого является решение задач со стохастическими неопределенностями в данных с использованием численных операций над плотностями вероятностей случайных величин и их функций. Одним из основных элементов численного вероятностного анализа является гистограммная арифметика, применение которой позволяет снизить уровень неопределенности в данных и получить дополнительную информацию о распределении случайных величин [4].

Идея гистограммного подхода изложена в работах [5, 6] и заключается в следующем: наряду с общими представлениями случайных величин своими плотностями в виде непре- рывных функций можно рассматривать случайные величины, плотность распределения которых представляет гистограмму. Например, в случае одномерной случайной величины гистограмма P - кусочно-постоянная функция, которая определяется сеткой {xt |= 0,...,п} и на каждом отрезке [xi, xi+1] принимает постоянное значение Pi, h = max"11{xi+1 - xi}.

Вероятностные расширения

Важным понятием численного вероятностного анализа является понятие вероятностного расширения. В рамках гистограммного подхода определим понятие гистограммного расширения. Для этого рассмотрим задачу определения закона распределения функции нескольких случайных аргументов.

Пусть имеется система непрерывных случайных величин ( x 1 ,..., x n ) с плотностью распределения p ( x 1 ,..., x n ). Случайная величина z связана с ( x 1 ,..., x , ) функциональной зависимостью:

z = f (x„..., x,).

Тогда плотность вероятности случайной величины z будем называть вероятностным расширением функции f .

На основе понятия вероятностного расширения определим гистограммное вероятностное расширение. Пусть гистограмма F определяется сеткой { z i |= 0 ,..., , }. Определим область Q= {( x 1 ,..., x n ) | z i < f ( x 1 ,..., x n ) < z i + 1}. Тогда значение гистограммы F i на отрезке [ z i , z i + 1] имеет вид [4]:

F = j ^ p ( 4 1 ,..., 4 , ) d . ... d ^ , / (--„ ---) . (1)

Гистограмму F , построенную по (1), будем называть вероятностным гистограммным расширением f .

Далее построим гистограммные вероятностные расширения для арифметических операций над случайными величинами. Пусть P - гистограмма плотности вероятности z = x * y , где * е { +,-,-,/,^ }. Тогда величина P на интервале [ z i , z i + 1] определяется по формуле [4]:

Pi = L Р(x1, x2)dx1 dx2/(zi+1 - zi), где Qi =(x1, x2) | zi < x1 * x2 < zi+1}.

Операция max( x , y ) определяется через функцию распределения F :

F ( z ) = Г P x ( 4 ) d 4 z P y ( 4 ) d 4. -to -^

Пусть f ( x 1 ,..., x n ) - рациональная функция, тогда для вычисления гистограммы F заменим арифметические операции на гистограммные, а переменные x 1 , x 2,..., x n - их гистограммными значениями. Полученную гистограмму F будем называть естественным гистограммным расширением.

Теорема 1 . [5] Пусть f ( x 1, . „ , x n ) - рациональная функция, каждая переменная которой встречается только один раз, и x 1,. „ , x n - независимые случайные величины. Тогда естественное гистограммное расширение аппроксимирует вероятностное расширение.

Рассмотрим пример, который иллюстрирует теорему 1. Пусть функция представлена в следующем виде:

f ( x , y )= xy + x + y + 1 = ( x + 1)( y + 1) .

Заметим, что только второе представление функции в виде произведения двух сомножителей попадает под условие теоремы 1 и, следовательно, естественное гистограммное расширение будет аппроксимировать вероятностное с некоторой точностью O ( h a ).

Теорема 2. [5] Пусть для функции f ( xx ,..., xn ) возможна замена переменных, такая что f ( zx , .„, z k ) - рациональная функция от переменных zx , .„, z k , удовлетворяющая условиям теоремы 1 и zx - функции от множества переменных x i , i е Ind i , причем множества Ind i попарно не пересекаются. Пусть для каждой zi можно построить вероятностное расширение. Тогда естественное расширение f ( zx , .„ , z k ) будет аппроксимировать вероятностное расширение f ( X x ,..., X n ).

Пример 1 . Пусть f ( x x , x 2 = ( - xx + x x) sin ( x 2). Тогда z x = ( - x x 2 + x x) и z 2 = sin ( x 2). Заметим, что можно построить вероятностные расширения функций z x, z 2, где f = z x z 2 - рациональная функция, попадающая под условия теоремы x. Следовательно, ее естественное расширение будет аппроксимировать вероятностное расширение f ( x x , x 2) .

Рассмотрим случай, когда для f ( x x ,..., xn ) необходимо найти вероятностное расширение f , но не удается построить замену переменных согласно теореме 2.

Алгоритм 1. Пусть для определенности только x x встречается несколько раз. Заметим, что если подставить вместо случайной величины x x детерминированную t , то для функции f ( t , x 2 ..., xn ) можно построить естественное вероятностное расширение. Пусть t - дискретная случайная величина, аппроксимирующая x x следующим образом: t принимает значения t i с вероятностью P i и пусть для каждой f ( t i , x 2 ..., xn ) можно построить естественное вероятностное расширение ф i . Тогда вероятностное расширение f функции f ( x x ,..., xn ) можно аппроксимировать плотностью вероятности ф следующим образом: n

Ф(О = £ р »№ )• i = x

Пример 2. Пусть f ( x , y ) = 2 y + x , где x , y - равномерные случайные величины, заданные на [0 , x]. Заменим x дискретной случайной величиной t , { t i | t i = ( i - 0 . 5) / n ,= x , 2 ,..., n }, P i = x / n . Далее вычислим естественные вероятностные расширения ф i . Сравнение ф и f , вероятностного расширения f ( x , y ) показало хорошее приближение. Анализ полученных результатов показал, что в данном примере ф аппроксимирует f с порядком a = x,4998:

II ф - № Cn-a, где C - некоторая константа, не зависящая от n .

Системы линейных алгебраических уравнений

Рассмотрим системы линейных уравнений

Ax=b, где x е R" - случайный вектор решения;

A = ( a ij ), b = ( b i ) - случайная матрица и вектор правой части. Предположим, что случайная матрица (a ij ) и вектор (b i ) имеют независимые компоненты с плотностями вероятности pa j , pb i соответственно.

Носитель множества решений можно представить в следующем виде [Dobr2004]:

X = {x | A= b, A е A, b е b}.

Пример 3. Пусть матрица A имеет вид

A =

' 2

< - 1

-

Предположим, что случайный вектор b состоит из независимых компонент b 1 , b 2, каждая из которых есть случайная величина, равномерно распределенная на отрезке [0 , 1]. Тогда носитель плотности вероятности вектора b - квадрат [0 , 1]2.

Построим функцию распределения случайного вектора x. Заметим, что вероятность того, что x < r и x2 < r2 равна площади, отсекаемой от квадрата [0,1]2 прямыми, проходя щими через точку b0 = Ar, где r = (r1,r2)г

с направляющими векторами 1 1 = (2 ,- 1)

1 2 = ( - 1 , 2) .

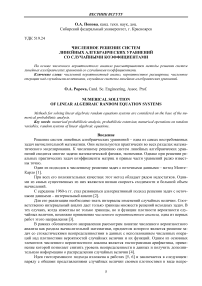

Рис. 1. Вычисление плотности вероятности вектора решений

На рисунке 1 в левой части серым цветом закрашено X - множество решений системы. Для вычисления вероятности попадания в квадрат к отобразим его с помощью матрицы A на вектор правой части b (правая часть рисунка). Квадрат к отображается в ромб R . Таким образом, вероятность попадания решения в квадрат к равняется интегралу от плотности вероятности вектора b по области пересечения ромба R и вектора правой части b .

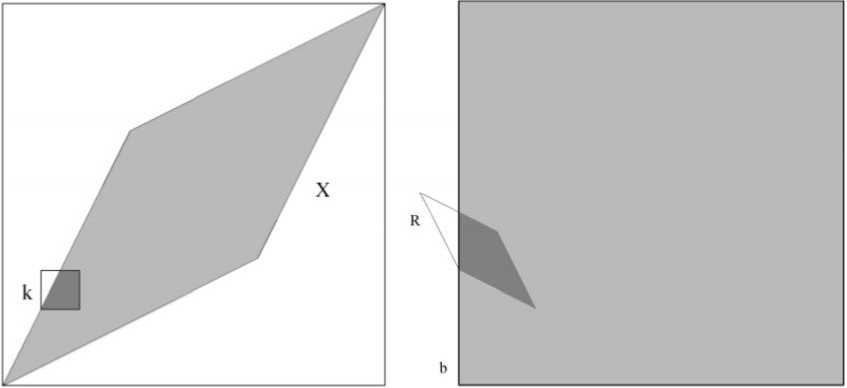

На рисунке 2 приведено кусочно-постоянное с шагом h = 0,1 приближение совместной плотности вероятности вектора x . Сплошной линией проведена граница множества решений исходной системы. Величина вероятности в точности пропорциональна площади пересечения элементарного квадрата и множества решений.

Заметим, что при h ^ 0 приближение совместной плотности вероятности стремится к точному Px - равномерному, с носителем, совпадающим с границами множества решений исходной системы. Непосредственными вычислениями легко убедиться, что

Ax = b.

Далее перейдем к случаю, когда A = ( a ij ) - случайная матрица. Каждому x е X можно сопоставить подмножество коэффициентов A x с A , bx с b :

Qx = {A, b | Ax b, A е A, b е b}.

Заметим, что для фиксированного x коэффициенты матрицы и вектора правой части связаны соотношениями

n

Ea^x, -= 0,= 1,...,n, ijji j=1

следовательно,

n

Q= { A , b | ^ ajjxj - b i 0 ,= 1 ,..., n}.

j = 1

Пусть необходимо найти вероятность P ( X 0) попадания решения х в некоторое подмножество X 0 с X. Сопоставим X 0 множество П 0 = { П x | x е X 0}.

Тогда

P ( X 0 ) =L П^П n 1 р» , П n 1 pb , d П.

n 0

Пример 4.

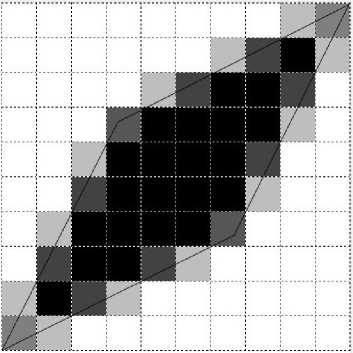

Рис. 2. Приближение совместной плотности вероятности вектора х

. Г a 11 A =

a 12 1

a 22 )

( a 21

Элементы матрицы a j состоят из независимых, равномерно распределенных компо-

На рисунке 3 приведена кусочно-постоянная аппроксимация совместной плотности вероятности вектора решения х. Сплошной линией проведена граница множества решений ис- ходной системы. Оттенками серого показаны значения функции плотности вероятности. Как видно из приведенного решения, плотность вероятности распределена крайне не равномерно. Есть области, вероятность попадания в которые крайне мала. Все значимые решения сосредоточены в области [0,0.5]2.

Вычисление элементов обратной матрицы. Пусть C = A-1, C = (cij), тогда элемент cu можно представить в виде cii

a 22 1

a il a 22 - a 12 a 21 a il - a 12 a 21

Заметим, что в последнем выражении каждая переменная встречается только один раз и, следовательно, c 11 можно вычислить арифметику над плотностями вероятности.

Прямые методы . В тех случаях, когда нет необходимости вычислять функцию совместной плотности вероятности решения, можно воспользоваться прямыми методами решения.

Используя элементы обратной матрицы, можно вычислить решение ( x1 , x 2) системы:

X1 =

; X 2 =

a 22 b1 a 12 b 2 a 11 a 22 - a 12 b 21

a 11 b 2 a 21 b 1

a 11 a 22 - a 12 b 21

В этом случае для вычисления решения ( x 1 , x 2) будем использовать алгоритм 1. Так, для вычисления х 1 заменим a 22 , a 12 1 22 , 1 12:

x 1 = ZZ P ( 1 22 ) P ( 1 12 ) t 2; 6 1 - 1 12 b 2 .

1 22 I 12 a 11 1 22 t 12 a 21

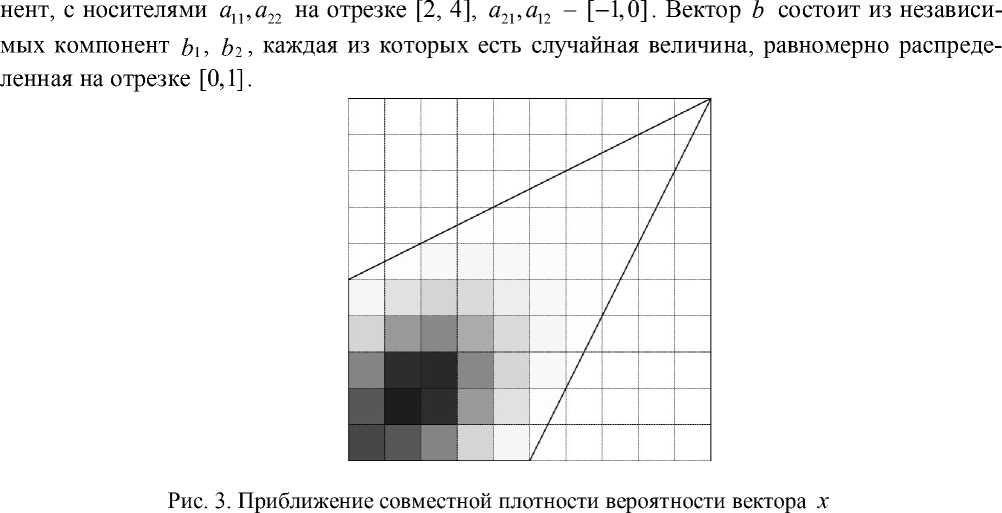

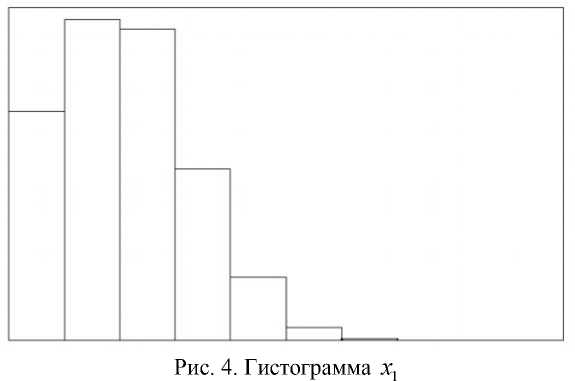

На рисунке 4 приведена гистограмма с шагом h = 0,1 плотности вероятности первой компоненты вектора решения. Носитель х 1 - отрезок [0, 1], тем не менее вероятность попадания решения в отрезок [0.7, 1] крайне мала.

Заключение

В рамках численного вероятностного анализа построены алгоритмы решения систем линейных алгебраических уравнений с неточными коэффициентами. В тех случаях, когда известны функции плотности вероятности входных данных, построены аппроксимации как совместных плотностей вероятности вектора решений, так и отдельно каждых компонент.