Численность и соотношение микроорганизмов в ризосфере яровой мягкой пшеницы при действии диазотрофной бактеризации

Автор: Аужанова Асаргуль Дюсембаевна, Поползухина Нина Алексеевна, Хамова Ольга Федоровна, Поползухин Павел Вавилович

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 2 (22), 2016 года.

Бесплатный доступ

В агроэкологических условиях южной лесостепи Западной Сибири выявлено влияние биопрепара- та «Ризоагрин» на микробиологическую активность лугово-черноземной почвы. Исследования проведе- ны в 2011-2013 гг. на опытных полях отдела семеноводства и в лаборатории микробиологии ФГБНУ СибНИИСХ. Изучено действие биопрепарата на 9 сортообразцах яровой мягкой пшеницы. Инокуляция семян способствовала увеличению численности отдельных групп микроорганизмов в ризосфере культу- ры. Почва опытного участка - лугово-черноземная среднемощная среднегумусовая тяжелосуглинистая. В среднем за годы исследований по количеству бактерий на мясопептонном агаре выделен сорт Памяти Азиева, по количеству микроорганизмов на крахмально-аммиачном агаре - сорт Омская 35, по числен- ности нитрификаторов - сорт Дуэт. Наибольшая численность олигонитрофилов и общее количество микроорганизмов - в ризосфере сортов Памяти Азиева и Омская 35. Инокуляция повысила численность грибов в ризосфере сортов Дуэт и Памяти Азиева. Установлено, что соотношение отдельных групп мик- роорганизмов изменялось в зависимости как от условий выращивания, генотипа, так и от действия ризо- агрина. Так, у сорта Памяти Азиева к наливу зерна увеличилось процентное отношение бактерий на МПА в среднем за годы изучения на 2,99 %; у сорта Дуэт в обе фазы развития отмечено увеличение про- центного соотношения микроорганизмов на КАА на 3,94; 4,72 %, а у сорта Омская 35 выявлено увеличе- ние процентного соотношения олигонитрофилов на 6,29 % в фазу колошения и на 2,82 % - в период налива зерна. Между микроорганизмами в ризосфере культуры и основными элементами питания, влаж- ностью почвы, гидротермическими условиями отмечены тесные прямые и обратные зависимости.

Яровая мягкая пшеница, ризосфера, ассоциативная азотфиксация, ризоагрин, почва

Короткий адрес: https://sciup.org/142199213

IDR: 142199213 | УДК: 631.847.21:631.461.5:633.111.1321

Текст научной статьи Численность и соотношение микроорганизмов в ризосфере яровой мягкой пшеницы при действии диазотрофной бактеризации

Полевая мышь оказывает существенное влияние на структуру сообществ мелких млекопитающих своего региона [1]. По мнению Ю.Ю. Дгебуадзе [2], полевая мышь является одним из 10 приоритетных видов млекопитающих при исследовании экосистем большинства регионов России. Мелкие млекопитающие играют колоссальное значение в биогеоценозах Среднего Прииртышья. В Среднем Прииртышье в настоящее время обитают 65 видов млекопитающих. Из них 19 внесены в Красную книгу Омской области [3], к промысловым относятся 26 видов, 20 относятся к «непромысловым и некраснокнижным» и 9 видов зверей обитали в области ранее, но теперь не обнаруживаются. Мелких млекопитающих: насекомоядных и мышевидных грызунов в области 31 вид, из них 23 вида грызунов. Среди грызунов полевая мышь является субдоминантом, доминант – красная полевка. В известных нам источниках, посвященных природно-очаговым инфекциям в Омской области, никогда не рассматривали роль полевой мыши как одного из массовых видов на этой территории. Для региона хорошо изучены территориальное распределение, динамика численности и особенности размножения этого животного в конце XX – начале XXI в. [4–8]. Однако имеются только отдельные сведения о роли зверька в циркуляции возбудителя туляремии на этой территории [9].

Цель работы – определить современное значение полевой мыши в циркуляции возбудителей туляремии и других природно-очаговых инфекций в Омской области.

Полевая мышь (Apodemus agrarius, Pall) служит одним из основных элементов питания охотничье-промысловых животных [10]. Этот грызун является источником заражения человека, а также домашних животных возбудителями многих инфекционных заболеваний [11]. Зверек в большом количестве встречается на территории областного центра – г. Омска. Здесь он вступает в биотические отношения с синантропными грызунами и создает серьезную угрозу распространения инфекций и инвазий среди жителей миллионного города [4; 12–13]. Знание особенности биологии полевой мыши дает возможность определить ее роль в природных очагах инфекции и правильно организовать борьбу с этим вредителем. К инфекциям, связанным в той или иной степени с полевой мышью, относятся: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), туляремия, листериоз, иерсиниоз, псевдотуберкулез и др. [14].

Материалы и методы

При изучении природных очагов туляремии были проанализированы материалы Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области, охватывающие период с 1975 по 2015 г. Всего было обследовано 38567 зверьков, при этом положительные иммунные ответы обнаружены у 922 грызунов и насекомоядных, в том числе 88 полевых мышей. При изучении роли мелких млекопитающих в поддержании природных очагов иерсиниоза, псевдотуберкулеза, листериоза и ГЛПС в 2005–2015 гг. было отработано 42714 лов/суток, отловлено 3442 экземпляров мелких млекопитающих, из них 826 полевых мышей. Зверьки обследовались бактериологическими и серологическими методами, с применением реакцией нейтрализации антител (РНАТ) и непрямой гемагглютинации (РНГА). Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) выявлялась методом иммуноферментного анализа (ИФА). Обследование на туляремию и другие природно-очаговые инфекции проводили Н.Н. Павлова, Л.В. Хорошавина.

Результаты и обсуждение

Природные условия Омской области благоприятны для укоренения природных очагов туляремии в регионе. Изучению туляремии в Омской области посвящены многие работы [15–17]. В публикациях В.А. Клебановского и др. [18] и Н.Г. Карсакова и др. [17, 19] отражено влияния деятельности человека на функционирование природных очагов инфекций на территории Омской области.

С целью изучения заболеваемости туляремией среди мелких млекопитающих изучаемый регион разделили на три ландшафтные зоны (лесная и подтаежная; лесостепь северная и центральная; южная лесостепь и степь) [20].

Лесная и подтаежная зона включает в себя северные районы Омской области, такие как Большеуковский, Знаменский, Седельниковский, Тарский, Тевризский и др. За 40 лет в этой зоне было исследовано 18768 зверьков, из которых 461 дали положительный результат. Случаи заболеваний туляремией людей зарегистрированы в нескольких районах: 3 случая – в Седель-никовском, 50 – в Тарском, 18 – в Знаменском, 5 – в Большеуковском.

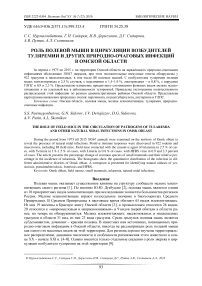

Самым многочисленным видом в лесной и подтаежной зоне является красная полевка (в общем объеме сборов 30 %). В последней четверти XX в. на долю заболеваемости туляремией приходится 40,1 %, что указывает на протекание эпизоотий туляремии у данного вида. В начале XXI в. наблюдалось снижение удельного веса красной полевки до 12,3 % (рис. 1). Наряду с красной полевкой, к первой группе – восприимчивым и высокочувствительным к этому заболеванию – относятся обитающие в лесной зоне водяная полевка, узкочерепная полевка, полевка-экономка и другие животные. Полевая мышь относится ко второй группе животных, т. е. восприимчивым, но малочувствительным, на ее долю приходится 24,3 % положительных ответов в конце XX в. и 25,3 % – в начале XXI в. (рис. 1).

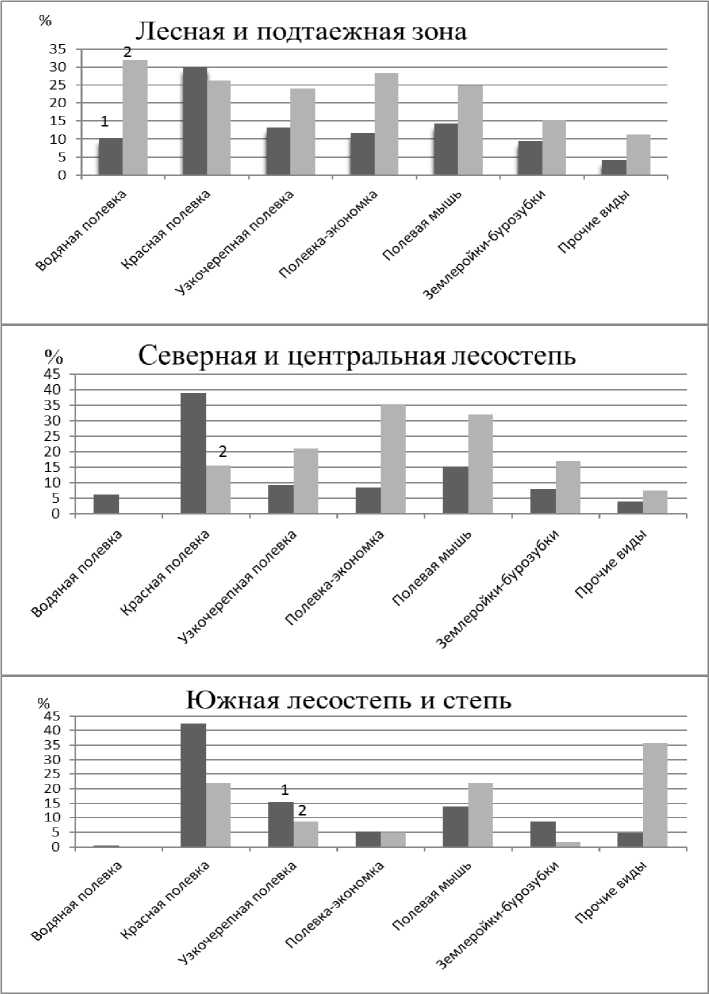

Выявлено, что в лесу и подтайге больше всего мелких млекопитающих, являющихся носителями возбудителя туляремии, обнаруживалось в Большеуковском районе (38,4 %) (рис. 2). Несколько меньше зверьков с положительными иммунными реакциями отлавливали в Больше-реченском районе (14,8 %). В подзоне южной тайги на долю заболевших зверков приходится 9,5 % – в Тарском районе, 9,1 % – в Тевризском и 8,7 % – в Седельниковском. Совсем мало зараженных грызунов поймано в Усть-Ишимском районе (1,7 %).

Рис. 1. Изменение процентного соотношения фоновых видов Micromammalia и удельного веса их заболеваемости туляремией на территории Омской области с 1975 по 2015 г. (%): 1 – удельный вес зверька в населении Micromammalia; 2 – удельный вес видов, положительных при обследовании на туляремию (прочие виды – домовая мышь, малая лесная мышь, мышь-малютка, рыжая полевка, обыкновенная полевка, красно-серая полевка)

В северной и центральной лесостепи Омской области мелкие млекопитающие контактировали с туляремийным микробом на территориях Тюкалинского, Называевского, Саргатского, Любинского, Омского, Азовского, Таврического, Марьяновского, Калачинского и других районов. В этой зоне исследовано 11285 зверьков, из них 389 дали положительные иммунные ответы. Наибольшее число положительных реакций, зарегистрированных в этой зоне, приходится на полевку-экономку, основная доля заболевших зверьков 34,9 % (рис. 1). Несколько меньшее число наблюдается у полевой мыши. При численности зверька в лесостепной зоне 15,1 % доля заболевших достигает 32 %. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении узкочерепной полевки: при низкой численности фиксируются высокие показатели заболевших зверьков (20,9 %). Заболеваемость туляремией среди красных полевок снизилась. При численности 39 % на долю заболевших приходится 15,4 %.

Максимальное количество зараженных зверьков зарегистрировано в Горьковском районе (13,3 %), это преимущественно центральная лесостепь. Несколько меньше (9,2 %) поймано в Называевском районе, 9,0 % – в Азовском. Поровну, по 7,7 %, приходится на Омский, Нижнеомский и Любинский районы. Самое низкое количество 2,8 % – в Кормиловском районе (рис. 2).

Зона южной лесостепи и степи включает в себя Шербакульский, Оконешниковский, Рус-ско-Полянский, Полтавский, Нововаршавский, Павлоградский районы. Исследовано 8514 зверьков, из которых 60 дали положительный результат. Самым многочисленным видов в степи является красная полевка, удельный вес которой равен 42,5 %, а доля положительных

Лесная и подтаежная зона

' ■ ЧИХ" 1/70%..............

tf: vii- 7,10% ‘

о: vu- ч.'ч)%,

q:vis,7D%

y:V;3roD%''

- Г-Большереченский^ -iCJ - 1-14,oU/e'. ■>2-v •:<• <• > -:<Н-БОЛЬш-ёукРвскИИ' • • <«-Х' "•'<•'•'•"•'•"■ НЬЗнамёнскйй< •'•'•'•'• :«-^к ;<<<<<< I V-Кол оса ва к и й:: < : < ^^:^:^; ^ < ^ < ^ > У^МҮРрМЦёвСКИ^ < < < ^^^^ Vl-Седел внуковский

;<<<< VIITaрский ;<<<::< §:^:^:^У ■ ■ ■ ■ . VIIІгТОври.зскйи ; . ; << ^^^^? • ■ • - ІХ-Усть-Ишумский:

s© H;-38,40%

IS; V-9,30%

Й ;(H-5;40%

I-Азовский . . . 11-Горьховский ■ Ш-Исилькульский IV-Калачинский

V-Кормиловскйй уі-Крутинсқий '

VH-Любинскии Vlll-Марьяковский 1Х-Москаленский

XV-Тюкалимский

Южная лесостепь = vin- з,зо%

.* VII- 5,00% и степь

1-Нововаршавский

П-Одесский

111-Оконешнековскии IV-Павлоградский V-Полтавский

VI І-Русско-Полянскиі Vlll-Щербакульский Vlll-Черлакский

■' I 18,30%

>%Х-Наэываевский

VI-18,30%

v V- 3,30%

У. IV-8,30%

II 111-18,30%

Рис. 2. Заболеваемость мелких млекопитающих туляремией в разных административных районах Омской области с 1975 по 2015 г. (%)

реакций составляет 22 %. На долю полевой мыши также приходится 22 % при численности зверька 14 %. Однако 35,6 % положительных результатов дали прочие виды, в основном это малая лесная мышь при численности 6,9 %. Доля зараженности этого зверька составляла 30,5 % (рис. 1). Таким образом, основным резервуаром возбудителя туляремии в остепненных районах Омской области является малая лесная мышь.

На территории остепнен-ных районов Омской области самое высокое количество мелких млекопитающих, являющихся носителями туляремии, выявлено в Одесском районе (25 %). На втором месте стоят Оконешниковский, Русско-По-лянский и Нововаршавский – по 18,3 % (рис. 2). Наименьшее количество заболевших зверьков поймано в Полтавском и Чер-лакском районах, по 3,3 %. В сравнении с другими зонами Омской области здесь зарегистрировано наименьшее количество положительных реакций на туляремию.

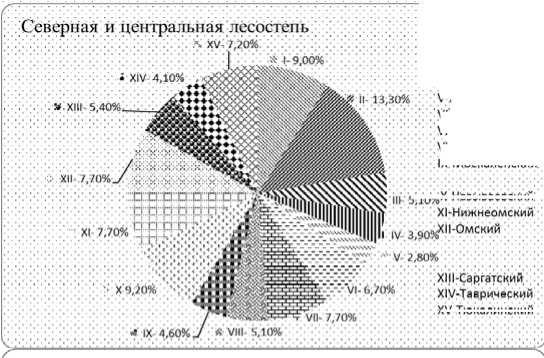

Контакт с возбудителями иерсиниоза и псевдотуберкулеза (род Yersinia) серологически подтвержден у Apodemus agrarius, отловленных от тайги до южной лесостепи в 2005, 2008, 2015 гг. в четырех районах области (Тарский, Саргатский,

Омский и Азовский). Полевые мыши в этих районах контактировали с возбудителями рода Yersinia в 1,5–1,9 % случаев. В 2003 г. имеется два случая заболеваний иерсиниозом и четыре случая заболевания псевдотуберкулезом людей. В 2008 г. серологически иерсиниоз и псевдотуберкулез подтвержден в 5 районах области (Тюкалинский район, с. Луговое, полевая мышь – возбудитель псевдотуберкулеза; Крутинский район, с. Усть Китерьма, полевая мышь, полевка-экономка – волбудители иерсиниоза). В 2009 г. зарегистрировано два случая заболевания людей псевдотуберкулезом (Муромцевский район), три случая иерсиниозом (г. Омск). Культур иерсиниоза и псевдотуберкулеза не выделено (рис. 3).

– иерсиниоз и псевдотуберкулез;

Рис. 3. Выявленные очаги иерсиниоза, псевдотуберкулеза, листериоза и ГЛПС на территории Омской области в 2005–2015 гг.

– листериоз;

– ГЛПС.

С возбудителем листериоза (род Listeria) в 2008 г. контактировали полевые мыши из северной лесостепи (1,4 %), в 2009 из таежной зоны (0,8 %), в 2012 г. зверьки из степных, лесостепных и таежных районов (1,0 %). В 2013 г. листериоз вновь обнаружен у полевых мышей на территории северной лесостепи (1,6 %).

На территории Омской области источником ГЛПС является красная полевка [21]. ГЛПС была обнаружена у полевых мышей в 2014 г. в южной лесостепи Омского района (0,9 %) и в 2015 г. в южной и центральной лесостепях Москаленского района (2,3 %) [8] (рис. 3). Таким образом, мелкие млекопитающие в Среднем Прииртышье представляет серьезную эпидемиологическую и эпизоотологическую опасность для человека и животных.

Выводы

Контакт с возбудителем туляремии (Francisella tularensis) в Омской области в 1975– 2015 гг. был установлен у 2,5 ± 0,5 % обследованных полевых мышей.

С возбудителями рода Yersinia контактировали полевые мыши, отловленные от тайги до южной лесостепи в 1,5–1,9 % случаев.

С возбудителем листериоза (род Listeria) контактировали полевые мыши из северной лесостепи (1,4 %), из таёжной зоны (0,8 %).

ГЛПС (род Hantavirus) была обнаружена у полевых мышей в южной лесостепи (0,9 %) и в южной и центральной лесостепях (2,3 %).

Список литературы Численность и соотношение микроорганизмов в ризосфере яровой мягкой пшеницы при действии диазотрофной бактеризации

- Кожемяков, А.П. Использование инокулянтов бобовых и биопрепаратов комплексного действия в сельском хозяйстве: доклады Россельхозакадемии/А.П. Кожемяков, И.А. Тихонович. -М., 1998. -№ 6. -С. 7-10.

- Шабаев, В.П. Бактерии могут заменить минеральные удобрения/В.П. Шабаев//Химия и жизнь -XXI век . -Режим доступа: www.hij.ru.

- Микробиологическая активность лугово-черноземной почвы в зависимости от агроэкологических условий выращивания различных генотипов яровой мягкой пшеницы при инокуляции ассоциативными диазотрофами/А.Д. Аужанова //Ом. науч. вестн. -2014 -№ 2. -С. 235-239.

- Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв/Е.В. Аринушкина. -М.: Изд-во МГУ, 1970. -325 с.

- Большой практикум по микробиологии/Т.Е. Аристовская . -М.: Высшая школа, 1962. -490 с.

- Барайщук, Г.В. Влияние экологически без-опасных биологически активных препаратов на биологическую активность почвы при выращивании черенковых саженцев/Г.В. Баращук, О.Ф. Хамова//Агрохимия. -2008. -№ 10. -С. 40-47.