Чрескостный остеосинтез диафизарных переломов костей предплечья

Автор: Левченко Кристина Константиновна, Бейдик Олег Викторович, Карнаев Х.С., Лукпанова Татьяна Николаевна, Шоломова Елена Ильинична

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 2 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Авторами статьи предложен метод хирургического лечения диафизарных переломов предплечья с использованием стержневых аппаратов внешней фиксации, которые обеспечивают большую жесткость фиксации и уменьшение числа осложнений.

Чрескостный остеосинтез, диафизарные переломы, кости предплечья

Короткий адрес: https://sciup.org/14916734

IDR: 14916734

Текст научной статьи Чрескостный остеосинтез диафизарных переломов костей предплечья

Диафизарные переломы предплечья, по данным разных авторов, составляют от 17,5 до 68,2% от всех переломов верхней конечности [10] и характеризуются сложностью и разнообразием смещения отломков, поэтому идеально точная закрытая репозиция при переломах со смещением, как правило, невозможна [5, 6]. Среди хирургических методов лечения наиболее широко распространен погружной остеосинтез. Недостатками погружного остеосинтеза являются травматичность, большое число инфекционных осложнений, повторное оперативное вмешательство по ^далению металлоконструкции. Относительная доля случаев применения чрескостного остеосинтеза в лечении диафизарных переломов предплечья среди других методов составляет не более 12%, хотя реальная потребность в е^о использовании соответств^ет примерно 65% [7,11]. Однако применяемые в медицинской прак-ти^е схемы спицевой чрес^остной фи^сации тоже не всегда дают хорошие результаты, что сопряжено с рядом специфических неудобств и осложнений [2]. Проведение спиц вне мышечных лож пра^тичес^и невозможно. При этом функциональное лечение в процессе фи^сации переломов предплечья в ряде случаев затруднено из-за прорезывания и воспаления мягких тканей, некрозов кожи в области спиц, что впоследствии приводит к развитию контрактур в смежных суставах. Из-за расшатывания спицевых остеофиксаторов в ^ости снижается стабильность остеосинтеза [1]. В результате происходят изменения деформационно-динамических электропотенциалов и нарушаются процессы остеогенеза на границе «кость - имплантат», что приводит к разрушению костной ткани. При этом технические особенности закрепления спиц связаны с необходимостью применения относительно громоздких конструкций аппаратов внешней фиксации, предполагающих достаточно трудоемкую технологию монтажа и, как следствие, увеличение времени оперативного вмешательства [2].

Важную роль в эффективности сращения перелома и реабилитации больно^о и^рает жест^ость фиксации отломков с помощью металлоконструкций. Величина жесткости фиксации должна быть такой, чтобы перемещения и ^^лы поворота поперечно^о сечения ^ости в зоне перелома от ф^н^циональных нагрузок не превышали допустимых значений [4]. Данные по^азатели назначаются из ^словий отс^тствия травматизации образующегося костного регенерата, нар^шения процессов е^о ^онсолидации и сращения перелома. Величина жесткости фиксации зависит от конструкции и материала остеофиксатора. Одним из наиболее эффе^тивных п^тей выбора и разработ^и наил^чших схем фи^сации является моделирование схем остеосинтеза. При этом создается модель внешней фиксации, обладающая свойствами, которые позволяют определить наилучшую для данной клинической ситуации схему остеосинтеза. Размещение фи^саторов и др^^их элементов при прочих равных условиях должно обеспечить оптимальную жесткость, наил^чш^ю ^правляемость при минимальном числе фиксаторов, что может быть достигнуто с помощью биомеханического и математического моделирования. Полученные результаты позволяют обоснованно выбрать схему внешней фиксации и вид металлоконструкции, определить объем безопасной нагруз-^и на прооперированн^ю ^онечность на всех этапах леченияи реабилитации [3].

Целью исследования является оценка результатов лечения больных с диафизарными переломами предплечья при использовании различных схем чрес-костного остеосинтеза.

Материалы и методы. В клиническом исследовании принимали участие 75 больных. Первую основную группу составляли 25 пациентов, у которых применялся стержневой аппарат внешней фиксации. Из них - 60 % мужчин и 40% женщин; пациенты трудоспособного возраста - 96%. Вторую контрольную группу составляли 25 пациентов, у которых применялся спице-стерж-невой аппарат внешней фиксации. Из них - 68 % мужчин и 32% женщин; пациенты трудоспособного возраста - 88%. Третью контрольную группу составляли 25 пациентов, у которых применялся спицевой аппарат внешней фиксации. Из них - 56 % мужчин и 46% женщин, пациенты трудоспособного возраста - 92%.

При остеосинтезе для внешних ^онстр^^ций мы использовали детали из серийно выпускаемых наборов аппарата Илизарова; в качестве остеофиксаторов использовали спицы Киршнера и стержневые конструкции типа ЦИТО, Штеймана и Шанца диаметром 3-4 мм. Остеофиксаторы устанавливали на уровне метафизов и диафизов костей предплечья с учетом расположения мышечных лож. На уровне про-^симально^о метафиза стержневые остеофи^саторы вводили при с^ибании в ло^тевом с^ставе не менее 900, тем самым создавая запас для мягких тканей предплечья и предупреждения прорезывания кожных покровов, а также предотвращая развитие контрактуры локтевого сустава. Стержни к внешним опорам крепили с помощью кронштейнов, что при необходимости позволяло манипулировать фиксаторами с целью коррекции деформации. Спицевые фиксаторы ^станавливали п^тем пере^реста та^же на уровне метафизарных и дифизарных отделов костей предплечья по методике Г.А. Илизарова. В случае комбинированного спице-стержневого остеосинтеза стержни вводили на ^ровне метафизов ^остей предплечья, а на уровне диафизов проводили спицы Киршнера путем их перекреста.

Пациентам с незначительным смещением отломков устраняли смещение одномоментно в ходе опе рации. Более выраженное смещение устраняли в последующем путем дробной дистракции или компрессии.

Совместно с СГТУ проведено исследование по определению и сравнению жесткости фиксации костных отломков интрамедуллярным стержнем, накостной пластиной спицевым и стержневым аппаратами внешней фиксации.

Компьютерное моделирование схем остеосинтеза осуществлялось с помощью программного комплекса (ПК) Лира 9.0. Он применяется при расчетах прочности, жесткости и устойчивости конструктивных элементов различного назначения и основан на использовании метода конечных элементов (МКЭ).

Сравнительный анализ показал, что наибольшую жест^ость за^репления ^остных отлом^ов по всем видам нагрузки обеспечивает накостная пластина. Это объясняется тем, что в соответствии с условиями работы конструкции остеофиксатора изгибу подвергается сама пластина, которая имеет значительную из-^ибн^ю жест^ость по сравнению с остеофи^саторами других схем. Однако при моделировании фиксации накостной пластины на костных фрагментах считалось, что шурупы жестко закреплены в кортикальном слое. Это допущение будет оправдано при нагрузках, не вызывающих смятие костной ткани по резьбе шурупов. Таким образом, накостная пластина может быть применена лишь в определенном интервале нагрузок. По остальным схемах фиксации наибольшую жесткость обеспечивает аппарат стержневого типа. Это вызвано большей суммарной жесткостью стержневых фиксаторов по сравнению со спицами и интрамедуллярным стержнем. Среднюю жесткость фиксации показал интрамедуллярный стержень. Это обусловлено тем, что при сжимающей нагрузке стержень находился в сжато-изгибаемом положении, а следовательно, деформировался меньше, чем при изгибающих нагрузках. Спицевой аппарат для всех видов нагрузки показал наименьшую жесткость.

Для определения эффективности терапии использовали:

-

1) клиническое исследование, включавшее оценку состояния больных;

-

2) рентгенологический метод на аппаратуре РЕ-НЕКС-50-6-2ПМ отечественного производства;

-

3) реовазографию (производили при помощи реог-рафа «Рео-Спектр» фирмы «НейроСофт», Россия с программным обеспечением Copyright, 1992 - 2001 г.);

-

4) метод электронейромиографии на аппарате «Нейромиан» производства «МЕДИКОМ-МТД», г. Таганрог.

Рез^льтаты исследования

Ведение пациентов осуществляли, следуя общим принципам ведения послеоперационных больных. Перевязки начинали выполнять со 2-го дня после операции с последующей периодичностью 1 раз в 7 -10 дней. С целью профилактики контрактуры локте-во^о и л^чезапястно^о с^ставов с первых дней после операции назначали лечебную гимнастику. В послеоперационном периоде проводили контроль жесткости фиксации в случае спицевого и спице-стержневого остеосинтезов. После стабилизации аппарата, когда больной не нуждался в ежедневных перевязках, его переводили на амбулаторное лечение. Решение вопроса о снятии аппарата принимали на основании рентгенологических и клинических признаков перестройки костного регенерата. В среднем сро-

^и иммобилизации аппаратами внешней фи^сации составили 3-4 месяца. Также в послеоперационном периоде больным назначали фонофорез карипази-ма с хондроксидом, индометацином и гепарином (по авторской методике) для профилактики деформирующего артроза локтевого и лучезапястного суставов.

Число осложнений в первой основной группе составило 8% - 2 случая расшатывания стержней (эти осложнения были устранены по мере их возникновения и на конечный результат лечения не повлияли). Во второй группе число осложнений составило 16% из них 4 случая воспаления мягких тканей в местах выхода спиц и стержней. В третьей группе число осложнений составило 28%, из них 5 случаев воспаления мягкихтка-ней в местах выхода спиц, 1 случай несращения перелома и 1 случай неврита локтевого нерва.

С целью оценки функциональности и травматичности предла^аемых методи^ исследовали состояние макрогемодинамики в первые трое суток после операции чрескостного остеосинтеза. Анализ полученных результатов показал, что у обследованных во всех трех группах в первые трое суток после операции реогра-фический индекс (РИ) на поврежденной и интактной конечностях соответственно был равен 0,59 ± 0,02 и 0,72 ± 0,03. Пульсовой объем (АЧП) составил соответственно 0,75 ± 0,04 и 0,92 ± 0,03, соответственно. Отношение времени восходящей части рео^раммы ^ длительности всей волны на стороне поврежденной конечности (18,19 ± 0,16) было достоверно меньше по сравнению с интактной конечностью (23,03 ± 0,09). Различия между поврежденной и интактными конечностями между группами были статистически значимыми (р<0,05). Выявленные различия позволяют сделать вывод о наличии умеренного спазма резистивных сосудов поврежденной верхней конечности в раннем посттравматическом и послеоперационном периодах. К моменту снятия аппарата внешней фиксации интенсивность кровотока в поврежденной и интактной конечностях во всех трех группах не имела существенных отличий. Реографический индекс на поврежденной конечности у пациентов первой группы повысился до 0,69 ± 0,04, в то время как у пациентов второй группы - до 0,69 ± 0,04, а у пациентов третьей группы - до 0,68 ± 0,04. Объемный кровоток (АЧП) ^величился на стороне поражения соответственно в первой группе до 0,89 ± 0,09, во второй - 0,89 ± 0,09, и в третьей группе - до 0,88 ± 0,09. Приближение к нормальномууровню показателя Т во всехтрех группах на стороне повреждения (22,43 ± 0,18) к моменту сращения перелома и прекращения внешней фиксации позволило сделать за^лючение о нормализации тонуса и эластичности сосудов поврежденной верхней конечности к моменту сращения перелома. На основании этого мы рекомендовали больным в послеоперационном периоде прием трентала или его ана- логов и детралекса.

Таким образом, анализ динамики показателей рео-вазограмм сосудов верхних конечностей у обследованных пациентов свидетельствует о том, что наличие разработанного стержневого аппарата внешней фиксации, осуществляющего остеосинтез сломанных костей предплечья, не оказывает существенного негативного влияния на регионарный периферический кровоток поврежденной верхней конечности. Следовательно, отмеченные в раннем посттравматическом и послеоперационном периодах от^лонения по^азателей реовазо^раммы поврежденной ^онечности в большей степени обусловлены реакцией на травму (перелом).

По результатам электронейромиографии установили, что в первые трое суток после операции суще-ств^ют незначительная а^сонопатия и миелопатия лучевого и срединного нервов, признаки которых значительно регрессируют уже в первый месяц послеоперационного периода.

К моменту демонтажа аппарата внешней фиксации по^азатели с^орости проведения имп^льсов в первой контрольной группе полностью нормализовались, в то время как у пациентов второй и третьей ^онтрольных ^р^пп имелась тенденция ^ снижению амплитуды М - ответа с указанных нервов, а у одного из пациентов третьей ^онтрольной ^р^ппы в ходе лечения развился неврит локтевого нерва.

Таким образом, в результате проведенного ЭНМГ-исследования в раннем послеоперационном периоде нами было установлено, что оперативное вмешательство с использованием аппаратов внешней фи^сации по разработанной нами методике не влияет на скорость и амплит^д^ проведения нервно^о имп^льса по волокнам основных нервов плечевого сплетения.

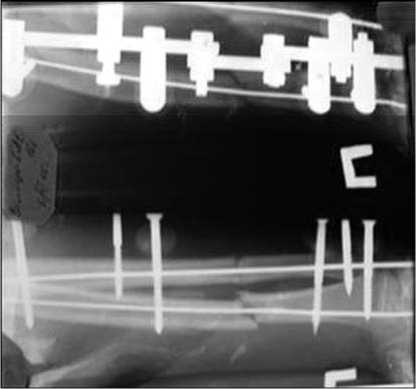

Клинический пример. БольномуЗ., 16 лет, с диагнозом: закрытый диафизарный перелом костей правого предплечья со смещением фрагментов, - выполнена операция -остеосинтез АВФ стержневого типа (рис. 1,2).

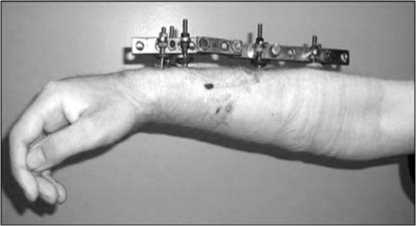

После обработ^и операционно^о поля введены ^онсольные стержневые фи^саторы п^тем р^чно^о вкручивания в метафизарные и диафизарные отделы костей предплечья. Стержни закреплены с помощью кронштейнов во внешних опорах (рис. 3 - 7).

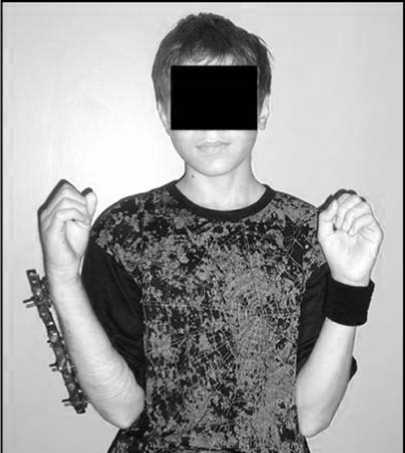

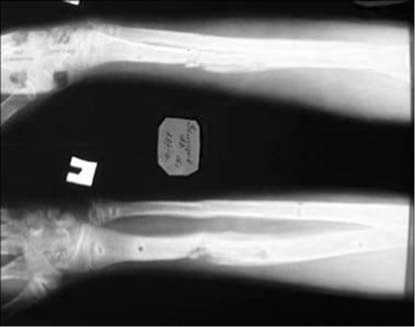

Аппараты демонтированы через 3,5 месяца. Ось предплечья правильная. Движения в локтевом и лучезапястном суставах в полном объеме (рис. 8).

Заключение. Таким образом, малотравматич-ность метода, стабильный остеосинтез и раннее физио-функциональное лечение позволяют добиться абсолютного большинства положительных результатов в лечении диафизарных переломов предплечья.

Рис. 1. Больной З., 16 лет, рентгенограмма правого предплечья в прямой прое^ции до лечения

Рис. 2. Больной З., 16 лет, рентгенограмма правого предплечья в бо^овой прое^ции до лечения

Рис. 3. Больной З., 16 лет, рентгенограммы правого предплечья в процессе лечения

Рис. 4. Больной З., 16 лет, внешний вид больного в процессе лечения

Рис. 5. Больной З., 16 лет, внешний вид правого предплечья в процессе лечения

Рис. 6. Больной З., 16 лет, функциональные возможности правой верхней ^онечности в процессе лечения

Рис. 7. Больной З., 16 лет, функциональные возможности правой верхней ^онечности в процессе лечения

Рис. 8. Больной З., 16 лет, рентгенограммы правого предплечья после лечения

Список литературы Чрескостный остеосинтез диафизарных переломов костей предплечья

- Барабаш, А.П. Совершенствование методик чрескостного остеосинтеза при лечении повреждений костей предплечья/А.П. Барабаш, Л.Н. Соломин//Травмат. и ортопед. России. -1995. -№ 4. -С. 52 -56.

- Экспериментальное обоснование применения стержневого чрескостного остеосинтеза трубчатых костей/О.В. Бейдик и др.//Материалы междунар. научно-практ. конф. -Курган, 2004. -С. 40 -42.

- Моделирование наружного чрескостного остеосинтеза/О.В. Бейдик и др. -Саратов, 2002. -198 с.

- Дубровский, В.И. Биомеханика/В.И. Дубровский, В.Н. Федорова. -М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. -672 с.

- Каплунов, О.А. Чрескостный остеосинтез по Илизарову в травматологии и ортопедии/О.А. Каплунов. -М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. -301с.

- Кривошапко, С.В. Остеосинтез длинных трубчатых костей верхних конечностей спицевым аппаратом внешней фиксации облегченной конструкции/С. В. Кривошапко//Казан. мед. журн. -1997. -№ 1. -С. 68 -69.

- Ли, А.Д. Руководство по чрескостному компрессионно-дистракционному остеосинтезу/А.Д. Ли, Р.С. Баширов. -Томск: Красное знамя, 2002. -308 с.

- Организация восстановительного лечения пострадавших с повреждениями опорно-двигательной системы и их последствиями/Л.А. Попова и др. -Спб., 1995. -30 с.

- Соломин, Л.Н. Основы чрескостного остеосинтеза аппаратом Г.А. Илизарова/Л.Н.Соломин, А.А.Артемьев, О.А.Каплунов. -Спб.: МОРСАР АВ, 2005. -580 с.

- Возможности чрескостного остеосинтеза по Илизарову при лечении закрытых диафизарных оскольчатых переломов длинных трубчатых костей верхних конечностей/Ю.М. Сысенко и др.//Гений ортопедии. -1998. -№ 4. -С. 87 -91.

- Шевцов, В.И. Чрескостный остеосинтез при лечении оскольчатых переломов/В.И. Шевцов, С.И. Швед, Ю.М. Сысенко. -Курган, 2002. -108 с.