Чрескостный остеосинтез в комплексном лечении костных кист: иммунологические аспекты

Автор: Чепелева Марина Владимировна, Борзунов Дмитрий Юрьевич, Злобин Алексей Владимирович, Митрофанов Александр Иванович, Швед Наталья Сергеевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучены показатели клеточного и гуморального иммунитета у 35 пациентов с солитарными костными кистами на этапах костно-пластического замещения кистозной полости. До хирургического вмешательства изменений со стороны показа- телей системного иммунного ответа выявлено не было, уровень иммуноглобулинов основных классов в периферической крови и костном пунктате не имел статистически значимых отличий. В условиях напряжения путем компрессии или дис- тракции костных отломков и на этапе фиксации регистрировалось умеренное снижение количества лимфоцитов, увели- чение содержания палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов. Через 1-5 лет после снятия аппарата исследуемые показатели достоверно не отличались от исходных значений и не выходили за пределы границ физиологической нормы.

Костная киста; клеточный иммунитет; гуморальный иммунитет; чрескостный остеосинтез, костная киста, клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет

Короткий адрес: https://sciup.org/142121530

IDR: 142121530

Текст научной статьи Чрескостный остеосинтез в комплексном лечении костных кист: иммунологические аспекты

Согласно исследованиям А. П. Бережного, среди всех опухолей и дисплазий скелета кисты костей составляют 37,7 %, среди доброкачественных опухолей скелета — 56,2 % [1].

В основе этиопатогенеза развития процесса формирования и роста кист лежит локальное нарушение венозного дренажа в метафизарном отделе кости [6]. Возникающее при этом повышенное внутрикостное давление приводит к альтерации клеточного состава элементов крови и высвобождению лизосомальных ферментов, которые, воздействуя на костную ткань, вызывают ее лизис [9, 10]. Согласно литературным данным, иммунокомпетентные клетки и медиаторы иммунной системы играют важную роль при формировании кист костной ткани. В частности, А. П. Бережной и В. И. Говалло предположили, что участие иммунной системы в развитии костных кист выражается в проникновении отдельных классов лимфоцитов в полость кисты и приобретении ими регуляторных свойств [5]. При этом немногочисленные литературные данные о состоянии системы иммунитета у больных с внутрикостными кистами характеризуются вариабельностью и неоднозначностью [2, 4, 5].

К настоящему времени в РНЦ «ВТО» им. акад. Г. А. Илизарова сложился комплексный подход к лечению костных кист, включающий медикаментозную инактивацию с последующим восстановлением анатомо-функциональной целостности сегмента костно-пластическими методами при помощи аппарата Илизарова, которые являются эффективными, технологически целесообразными и позволяют решать лечебные задачи в один этап, сокращая срок реабилитационного периода [7, 8]. При этом сведения о влиянии чрескостного остеосинтеза на иммунную систему больных с костными кистами отсутствуют.

Цель исследования: изучить особенности клеточного и гуморального иммунитета у пациентов с солитарными костными кистами, провести анализ динамики иммунологических показателей в процессе хирургического лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучены показатели клеточного и гуморального иммунитета у 35 пациентов с солитарными костными кистами верхних (n = 16) и нижних (n = 19) конечностей в возрасте 18 ± 5 лет на различных этапах костно-пластического замещения кистозной полости. Величина распространения патологического процесса по длине кости колебалась от 2 до 18 см.

Всем пациентам выполнялся чрескостный остеосинтез пораженного сегмента, в очаге создавались условия напряжения путем компрессии или дистракции костных отломков с их последующей стабильной фиксацией, а также лечебно-диагностические пункции (промывание полости 6 % раствором ами-нокапроновой кислоты, введение ингибиторов протеаз — контрикала или гордокса как во время операции, так и во время остеосинтеза). Срок остеосинтеза составлял 62,7 ± 4,5 суток. За период лечения выполняли 3–4 пункции с интервалом в 2–3 недели.

Типирование лимфоцитов периферической крови осуществлялось методом лазерной проточной цитометрии на цитометре «BECKMAN COULTER EPICS XL» (США) [3]. Т-лимфоциты (CD3+CD19-),

Т-хелперы (CD3+CD4+), цитотоксические Т-лимфоциты (CD3+CD8+), В-лимфоциты (CD3-CD19+), натуральные киллеры (CD3-CD16+CD56+), натуральные киллеры / Т-лимфоциты (CD3+CD16+CD56+), CD3+HLA-DR, несущие маркеры поздней активации Т-лимфоцитов, идентифицировали с помощью моноклональных антител (МКАТ), меченых фикоэритрином (РЕ) и флуо-ресцинизотиоцианатом (FITC). Использовался набор МКАТ компании «Immunotech» (Франция).

Содержание иммуноглобулинов основных классов (A, M, G) определялось методом радиальной иммунодиффузии по Манчини с применением диагностических моноспецифических сывороток фирмы «Реафарм» (Москва).

Забор крови для исследования производится в количестве 6 мл из локтевой вены натощак.

Полученные данные обрабатывались с помощью методов непараметрической статистики с использованием U-критерия Вилкоксона с применением программного обеспечения AtteStat 1.0, выполненного как надстройка к «Microsoft Exсel» программного продукта «Microsoft Office» (И. П. Гайдышев, 2001).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

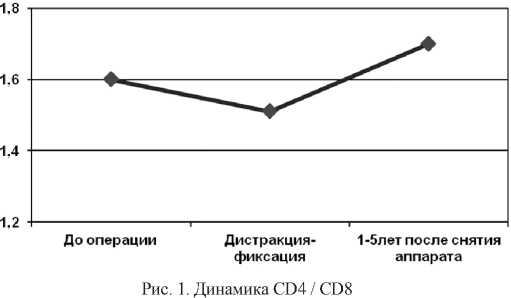

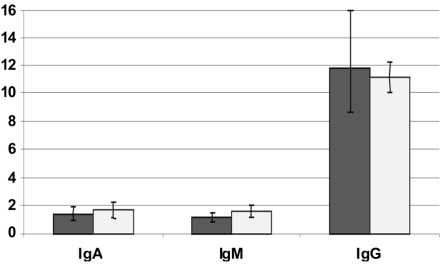

Дооперационные значения лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов, Т-лимфоцитов (CD3+CD19-), В-лимфоцитов (CD19+CD3-), естественных киллеров (CD3-CD16+CD56+), CD3+HLA-DR+, несущих маркеры поздней активации Т-лимфоцитов, не выходили за пределы нормативных границ (табл. 1) [3]. Субпопуляционные нарушения отсутствовали. Соотношение Т-хелперов (CD3+CD4+) к цитотоксическим Т-лимфоцитам (CD3+CD8+) было нормальным и составляло 1,7 ± 0,54 (рис. 1). В пределах значений физиологической нормы был уровень сывороточных иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) (табл. 2). Об отсутствии антигенной нагрузки при данной патологии также свидетельствовали результаты сравнительного анализа содержания иммуноглобулинов основных классов в периферической крови и костном пунктате, не выявившего статистически значимых отличий (рис. 2).

Эффект стимуляции костеобразования в очаге деструкции достигался механическим раздражением эндоста спицами, находящимися в костномозговой полости. На этапах дистракции и фиксации было отмечено достоверное снижение абсолютного количества лимфоцитов (p < 0,05), увеличение содержания палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов (p < 0,05) (табл. 3). При этом за пределы нормативных границ данные показатели не выходили. Содержание CD3+CD19-(Т-лимфоцитов), CD19+CD3- (В-лимфоцитов), CD3+CD4+ (Т-хелперов), CD3+CD8+ (цитотоксических Т-лимфоцитов), CD3-CD16+CD56+ (натуральных киллеров / Т-лимфоцитов) оставалось в пределах нормальных значений.

Соотношение CD3+CD4+ к CD3+CD8+ достоверно не менялось и составляло 1,6 ± 0,33.

Во всех случаях была восстановлена целостность пораженного сегмента и заполнение патологического очага новообразованной костной тканью.

Через 1–5 лет после снятия аппарата кистозная полость рентгенологически не проявлялась, структура регенерата была гомогенной, отсутствовала деформация и асимметрия длины конечности. Исследуемые показатели клеточного и гуморального иммунитета в эти сроки достоверно не отличались от дооперационных значений и оставались в пределах границ физиологической нормы.

Рис. 2: Уровень иммуноглобулинов в периферической крови (первый столбец) и костном пунктате (второй столбец) до начала лечения

Таблица 1

Динамика показателей периферической крови при хирургическом лечении костных кист (медианы значений показателей и интерквартильные размахи)

|

Сроки наблюдения |

Лимфоциты (109 / л) |

Моноциты (109 / л) |

Гранулоциты (109 / л) |

|

До операции |

2,7 (2,0÷4,1) |

0,63 (0,33÷0,80) |

3,1 (1,4÷3,5) |

|

Дистракция-фиксация |

2,0* (1,8÷2,2) |

0,4 (0,2÷0,7) |

3,5* (2,9÷5,0) |

|

1–5 лет после операции |

2,2 (2,0÷2,6) |

0,57 (0,38÷0,80) |

3,1 (2,8÷3,6) |

|

Норма |

1,3–2,8 |

0,12–0,81 |

2,0–7,68 |

Примечание: * — p < 0,05. Различия достоверны по отношению к соответствующим показателям дооперационного периода.

Таблица 2

Динамика иммуноглобулинов основных классов при хирургическом лечении костных кист (медианы значений показателей и интерквартильные размахи)

|

Сроки наблюдения |

IgA (г/л) |

IgM (г/л) |

IgG (г/л) |

|

До операции |

1,3 (0,9÷1,8) |

1,2 (0,8÷1,5) |

11,8 (8,4÷16,1) |

|

Дистракция-фиксация |

1,4 (1,3÷1,9) |

1,2 (1,03÷2,0) |

11,2 (9,6÷16,3) |

|

1–2 месяц после снятия аппарата |

1,6 (1,2÷1,7) |

1,1 (0,8÷1,6) |

9,6 (7,8÷12,3) |

|

1–5 лет после операции |

1,3 (0,9÷2,7) |

1,3 (0,8÷1,9) |

12,0 (9,4÷14,1) |

|

Норма |

0,9–4,5 |

0,6–2,5 |

8–18,5 |

Таблица 3

Показатели клеточного иммунитета при хирургическом лечении костных кист

|

CD3+CD19- |

CD19+CD3- |

CD3+CD4+ |

CD3+CD8+ |

CD3+CD16+CD56+ |

CD3-D16+CD56+ |

CD3+HLA-DR+ |

|

|

До операции |

|||||||

|

% |

71,7 (63,6÷75,7) |

12,4 (11,4÷16,1) |

(32,462÷,425,8) |

27,4 (22,7÷28,9) |

2,6 (2,4÷3,1) |

14,2 (10,6÷20,4) |

1,1 (0,8÷1,6) |

|

109 /л |

1,5 (1,31÷1,63) |

0,32 (0,17÷0,39) |

0,87 (0,7÷1,01) |

0,52 (0,41÷0,68) |

0,06 (0,05÷0,08) |

0,3 (0,21÷0,59) |

0,02 (0,01÷0,03) |

|

Дистракция-фиксация |

|||||||

|

% |

71,3 (65,0÷75,4) |

10,7 (8,6÷12,4) |

41,2 (37,1÷45,4) |

(26,217÷,320,4) |

2,9 (1,8÷4,0) |

15 (11,1÷17,1) |

1,3 (0,9÷1,4) |

|

109 /л |

1,5 (1,34÷1,67) |

0,21 (0,17÷0,23) |

0,8 (0,7÷0,9) |

0,56 (0,48÷0,64) |

0,1 (0,07÷0,15) |

0,31 (0,21÷0,35) |

0,02 (0,01÷0,03) |

|

1–5 лет после операции |

|||||||

|

% |

77,4 (70,8÷79,1) |

10,7 (9,4÷14,3) |

46,2 (42,1÷47,3) |

27 (25,6÷28,8) |

3,2 (2,6÷4,2) |

13 (11,3÷14,0) |

1,7 (0,9÷2,2) |

|

109 /л |

1,5 (1,3÷2,0) |

0,3 (0,2÷0,35) |

0,9 (0,8÷1,2) |

0,51 (0,42÷0,69) |

0,13 (0,09÷0,14) |

0,31 (0,25÷0,35) |

0,03 (0,02÷0,04) |

|

Норма |

|||||||

|

% |

61–85 |

7–17 |

37–55 |

19–35 |

0,5–6 |

8–17 |

0,5–6 |

|

109 /л |

1,0–2,5 |

0,11–0,38 |

0,5–1,34 |

0,37–0,97 |

0,007–0,16 |

0,12–0,37 |

0,007–0,16 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, у больных с солитарными костными кистами отсутствуют изменения со стороны показателей клеточного и гуморального иммунитета. Иммунологические реакции, наблюдаемые в ближайшие и отдаленные сроки после костно- пластического замещения кистозной полости, носят характер умеренно выраженного реактивного нейтрофилеза и лимфопении и свидетельствуют о малой травматичности хирургического вмешательства.