Чрескостный остеосинтез в лечении больных хроническим остеомиелитом после эндопротезирования крупных суставов

Автор: Клюшин Николай Михайлович, Шляхов Владимир Иванович, Чакушиш Борис Энварович, Злобин Алексей Владимирович, Бурнашов Сергей Иванович, Абабков Юрий Владимирович, Михайлов Алексей Геннадьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Мы располагаем опытом лечения 42 больных, которым по разным причинам выполнялись операции по эндопротезированию крупных суставов (тазобедренного сустава пациентов было 26, коленного - 16). Всем пациентам применена методика чрескостного остеосинтеза после удаления имплантата и секвестрнекрэктомии. После снятия аппарата купирование гнойного процесса и восстановление опороспособности наблюдалось у 100 % пациентов. Получен артродез у 34, неоартроз - у 8 пациентов. При изучении отдаленных результатов выявлено 98,5 % положительных исходов лечения, что проявлялось в стойкой ремиссии воспалительного процесса.

Хронический остеомиелит, эндопротез, чрескостный остеосинтез, неоартроз, артродез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121308

IDR: 142121308

Текст научной статьи Чрескостный остеосинтез в лечении больных хроническим остеомиелитом после эндопротезирования крупных суставов

При эндопротезировании крупных суставов инфекционные осложнения развиваются в 1,520 % случаев от общего числа всех операций по замене суставов различных локализаций. Они протекают злокачественно, с трудом поддаются лечению и требуют от специалистов мобилизации всех возможных способов лечения с целью сохранения эндопротеза. К сожалению, до настоящего времени нет единой патогенетически обоснованной тактики реабилитации этой категории больных. При этом все хирурги независимо от используемых методов лечения едины во мнении о большой сложности восстановительного лечения, что обусловлено спецификой патологии. Летальность при нагноениях в области эндопротезов составляет до 2,5 %, а в группе пожилых больных достигает 8 %.1

Среди всего многообразия осложнений эн-

В статье приведены результаты исследований без идентификации личности пациентов, что соответствует этическим стандартам.

допротезирования остеомиелит является наиболее грозным. Хронический остеомиелит относится, как правило, к поздним послеоперационным осложнениям [1, 2].

На первый взгляд покажется, что количество осложнений не очень большое. Но если учесть, что в настоящее время только в течение одного года в России устанавливаются тысячи эндопротезов, при этом с постоянной тенденцией к увеличению, а лечение остеомиелита характеризуется длительностью и частым неудовлетворительным исходом, то будет очевидным ежегодное постепенное суммарное увеличение этой категории больных.

Остеомиелит после эндопротезирования сочетает в себе взаимоотягощающие проблемы: первая – это больше общехирургическая гнойная инфекция костей и мягких тканей, вторая – ортопедическая, обусловленная наличием сложного дефекта кости.

Сложность лечения хронического остеомиелита обусловлена следующими факторами: сниже- нием реактивности организма пациента вследствие хронической интоксикации; предшествующими операциями и многократной антибактериальной терапией; толерантностью микрофлоры к большинству применяемых антибактериальных препаратов; сложностью создания необходимой терапевтической концентрации антибиотиков в зоне гнойного поражения из-за нарушения кровоснабжения области имплантата; вынужденной высокой травматичностью оперативного вмешательства из-за локализации и распространенности гнойного процесса; сложностью обеспечения фиксации конечности после удаления имплантата; невозможностью заместить образующийся дефект костной ткани, восстановить целостность и опоро-способность конечности.

В связи с этим материальные затраты на лечение больных остеомиелитом после эндопротезирования во много раз превосходят стоимость первичного протезирования и требуют от врача и пациента больших физических и моральных затрат в течение длительного времени. По данным медицинского ведомства США, стоимость лечения пациента с гнойно-воспалительным процессом после операции варьирует от 80000 до 140000 долларов, а вероятность инфекционных осложнений колеблется от 0,2 до 57 %, достигая даже в современных клиниках 2-2,3 % [3-6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

После установки эндопротеза пациенты с явлениями хронического остеомиелита были госпитализированы в клинику Центра в следующие периоды: до года – 12, от 1 года до 2 лет – 11, от 2 до 5 лет – 12, от 5 до 10 лет – 5, и свыше 10 лет – 2.

Из анамнеза выявлено, что пациенты до обращения в клинику получили следующие хирургические пособия: удаление эндопротеза – 15, неоднократное реэндопротезирование – 10, ревизия свищей 12, вскрытие затеков – 24, секвестрнекрэктомия – 7. Имели сопутствующую терапевтическую патологию: сердечнососудистая недостаточность – 4, дыхательная недостаточность – 3, эндокринные заболевания – 2, венозная недостаточность – 7, ревматизм – 5.

При бактериологическом исследовании материала (отделяемое из свищей, интраоперационный материал) выявлено преимущественное преобладание грамм-положительной флоры (78,4 %). Видовой состав включал коагулазоположительные виды (s. aureus) – 86,2 % и коагулазоотрицательные (s. saprophyticus, s. hominis, s. xylosus) – 13,8 %. У грамм-отрицательных (21,6 %) преобладала ps. aeruginose в 75 %, а так же высеивались анаэробы в 18,9 %. Ассоциации микроорганизмов выявлены в 32,4 % случаях. Характерен и высокий процент выявления MRSA (от 25,5 % до 50,9 % штаммов) при поступлении больных на лечение из разных регионов России. Выраженным эффектом в отношении MRSA обладали ванкомицин и тей-копланин [2, 7].

Всем пациентам применена методика чре-скостного остеосинтеза после удаления имплантата и секвестрнекрэктомии.

Показаниями к открытому чрескостному остеосинтезу служили:

-

1. Длительно функционирующие свищи с гнойным отделяемым с периодическими обострениями хронического остеомиелита и рентгенологическими признаками прогрессирования гнойнонекротического процесса в костной ткани.

-

2. Длительно-функционирующие свищи с гнойным отделяемым, несмотря на проводимую антибактериальную терапию и паллиативные хирургические вмешательства с рентгенологическими признаками прогрессирования гнойнонекротического процесса в костной ткани.

-

3. Нестабильность эндопротеза, сочетающаяся с хроническим гнойным процессом в области имплантата.

В послеоперационном периоде все больные получали медикаментозное лечение:

-

1. Курс антибактериальной терапии, включающий два антибиотика с учетом данных анти-биотикограммы отделяемого, от 10 до 20 дней.

-

2. Иммуностимулирующие препараты.

-

3. Сосудистую терапию для улучшения реологических свойств крови и поддержания тонуса сосудов курсом от 10 до 15 дней.

-

4. Дезинтоксикационная и общеукрепляющая терапия.

-

5. Нестероидные противовоспалительные и обезболивающие препараты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При выполнении остеосинтеза были поставлены следующие задачи:

-

ст ойкая ликвидация хронического гнойного процесса с устранением местных и общих проявлений заболевания;

-

во сстановление целостности кости и опо-роспособности конечности;

обеспечение функциональной возможности пациента к активному передвижению.

У данного контингента больных при применении методики чрескостного остеосинтеза данные задачи были решены в полном объеме.

Всем пациентам применена методика чре-скостного остеосинтеза после удаления имплантата и секвестрнекрэктомии. После снятия аппарата купирование гнойного процесса и восстановление опороспособности наблюдалось у 100 % пациентов. Получен артродез у 34, неоартроз – у 8 пациентов.

При изучении отдаленных результатов выявлено 98,5 % положительных исходов лечения, что проявлялось в стойкой ремиссии воспалительного процесса.

Оперативный (открытый) остеосинтез при хроническом остеомиелите после эндопротезирования имеет свои особенности после удаление имплантата (при некрэктомии, дренировании, непосредственном выполнении самого чреско-стного остеосинтеза).

В связи с этим приводим несколько клинических примеров.

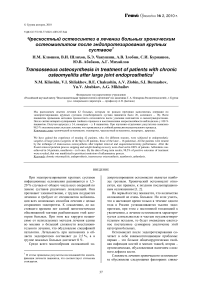

Больная Д., 58 лет (рис. 1). За 2 года до поступления в отделение гнойной ортопедии было произведено эндопротезирование левого коленного сустава по поводу дефартроза с выраженным болевым синдромом.

При поступлении: жалобы на нарушение опо-роспособности и функции левого коленного сустава, наличие свища с гнойным отделяемым. Ходит с помощью 2 костылей без нагрузки на левую нижнюю конечность. По передненаружной поверхности области левого коленного сустава свищ с гнойным отделяемым. Зондом через свищевой ход определяется эндопротез. Левый коленный сустав отечен. Попытка активных и пассивных движений в суставе сопровождается болями.

Под перидуральной анестезией произведена ревизия коленного сустава, выявлена нестабильность бедренного и большеберцового компонентов эндопротеза. Эндопротез удален, произведена некрэктомия бедра и большеберцовой кости, раневые поверхности большеберцовой кости подработаны до конгруэнтности, дренированы раны.

Дренажи удалены через 2 недели. Заживление раны первичным натяжением. Срок фиксации в аппарате 87 дней. Хронический гнойный процесс стойко купирован. Достигнуто прочное сращение в функционально выгодном положении.

Рис. 1. Рентгенограммы больной Д. до лечения, в процессе остеосинтеза, после снятия аппарата

Больная Ш., 33 лет (рис. 2). Поступила в отделение гнойной ортопедии через 2 года после радикального лечения: резекции коленного сустава, химио- и лучевой терапии по поводу опухоли, первичного эндопротезирования.

Через год по причине нестабильности проведено реэндопротезирование и через полгода по этой же причине повторное реэндопротезирование.

При поступлении жалобы на нарушение опороспособности правой нижней конечности и функции правого коленного сустава, наличие свищей с обильным гнойным отделяемым. Ходит с помощью 2 костылей без нагрузки на правую нижнюю конечность. По передней поверхности голени дистальнее надколенника втянутый рубец, свищ с гнойным отделяемым. Зондом через свищевой ход определяется эндопротез. Нагрузка на конечность и движения невозможны из-за болей.

Рис. 2. Рентгенограммы больной Ш. до лечения, в процессе остеосинтеза, после снятия аппарата, отдаленный результат через 8 лет

Рентгенологически: состояние после тотального эндопротезирования коленного сустава. Дефект большеберцовой кости 17 см.

Под перидуральной анестезией произведена ревизия коленного сустава, выявлена нестабильность бедренного и коленного компонентов эндопротеза. Эндопротез удален, произведена некрэктомия бедра, берцовых костей, остеотомия малоберцовой кости, дренирование, чреско-стный остеосинтез.

Заживление раны первичным натяжением. Гнойный процесс стойко купирован. Опороспо-собность конечности восстановлена с укорочением 6 см. Лечение в аппарате продолжилось 454 дня. Достигнутый результат через 5 лет сохранился.

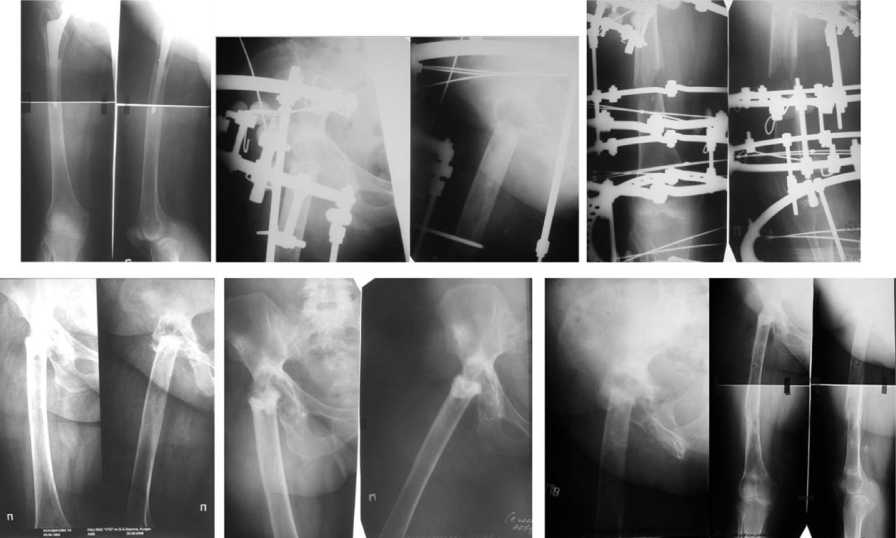

Больной В., 59 лет (рис. 3). Поступил с жалобами на боли в левом тазобедренном суставе. Одиннадцать лет тому назад по поводу коксар-троза с болевым синдромом больному была вы- полнена межвертельная остеотомия, накостный остеосинтез пластиной. Боли не были ликвидированы.

Под эндотрахеальной анестезией произведено удаление накостной пластины, эндопротезирование левого тазобедренного сустава. Через 3 месяца развились гнойные осложнения. На протяжении 3 лет проводились санирующие операции с двухкратной заменой компонентов эндопротеза, которые не привели к купированию гнойного процесса.

В отделении гнойной ортопедии эндопротез удален, произведена щадящая некрэктомия, дренирование. Рана заживала вторичным натяжением. Сформировался свищ. Спустя 1 месяц произведена некрэктомия, дренирование, чре-скостный остеосинтез. Заживление раны первичным натяжением. Срок фиксации 68 дней. Достигнуто сращение в функционально выгодном положении с укорочением 7 см.

Рис. 3. Рентгенограммы больного В. до лечения, в процессе остеосинтеза, после снятия аппарата

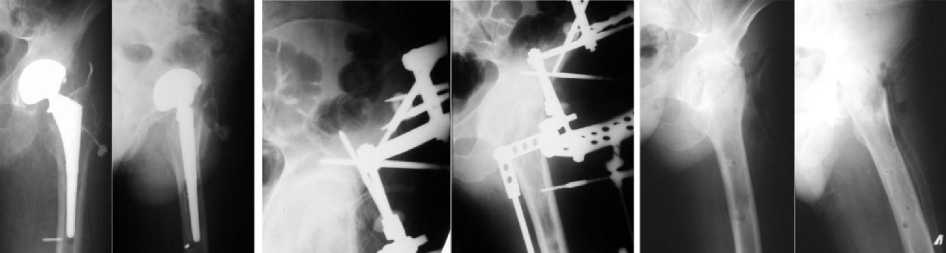

Больная А., 43 лет (рис. 4). Поступила через 10 лет после эндопротезирования по поводу перелома шейки бедра. После тупой травмы бедра в области рубца открылся свищ с гнойным отделяемым. Появились признаки нестабильности эндопротеза. Дважды проводилась ревизия свищевого хода.

При поступлении: жалобы на нарушение опо-роспособности и функции правого тазобедренного сустава, наличие свища с гнойным отделяемым. Ходит с помощью двух костылей без нагрузки на поврежденную конечность. По наружной поверхности, в проекции правого тазобедренного сустава продольный послеоперационный рубец, в центре которого свищ с гнойным отделяемым. Зондом определяется эндопротез.

Рентгенологически: признаки потери костного вещества на бедре и области вертлужной впадины на границе с эндопротезом. Контрастное вещество идет к ложу имплантата на бедре.

Под эндотрахеальным наркозом произведена ревизия области тазобедренного сустава, выявлена нестабильность бедренного компонента. Красящее вещество заполняет ложе ножки бедра. Эндопротез удален, произведена некрэктомия бедра и таза.

В результате предшествующей операции и не-крэктомии образовался дефект дна вертлужной впадины. В связи с этим проксимальный конец бедра подработан конгруэнтно с краем вертлужной впадины для упора в положении функционально выгодного отведения. Дренирование, компрессионный остеосинтез. Спицы проведены через подвздошную кость и дистальные отделы бедра. Заживление раны первичным натяжением. Достигнуто сращение. Больная выписана с укорочением 10 см. Срок фиксации в аппарате 3 меся- ца. На втором этапе лечения произведено удлинение бедра на 8 см.

Больной А., 35 лет (рис. 5). Поступил через 1 год и 2 месяца после эндопротезирования левого тазобедренного сустава по поводу перелома шейки бедра.

Через 4 месяца на рубце открылся свищ с гнойным отделяемым. Производилась ревизия свищевого хода, кюретаж свища.

При поступлении: жалобы на нарушение опо-роспособности и функции левого тазобедренного сустава, наличие свища с гнойным отделяемым. Ходит при помощи 2 костылей, с незначительной нагрузкой на левую нижнюю конечность. По наружной поверхности в проекции левого тазобедренного сустава продольный послеоперационный рубец, в центре которого свищ с гнойным отделяемым. Зондом определяется ножка эндопротеза.

Рентгенологически: незначительные признаки потери костного вещества на бедре. Контрастное вещество идет к ложу имплантата на бедре.

Под эндотрахеальным наркозом произведена ревизия области тазобедренного сустава, выявлена нестабильность бедренного компонента. Эндопротез удален. Произведена некрэктомия бедра и таза. Проксимальный конец бедра подработан конгруэнтно с краем вертлужной впадины для упора в функционально выгодном положении. Дренирование, компрессионный остеосинтез. Спицы проведены через подвздошную кость и дистальный отдел бедра. Заживление раны первичным натяжением. Срок фиксации в аппарате 67 дней. Получен неоартроз в области стыка с безболезненной функцией до 150 . Укорочение конечности 6 см.

Рис. 4. Рентгенограммы больной А.: до лечения, в процессе остеосинтеза, после снятия аппарата, отдаленный результат через год, компенсация укорочения

Рис. 5. Рентгенограммы больноого А. до лечения, в процессе остеосинтеза, после снятия аппарата, отдаленный результат

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Многолетний коллективный опыт эндопротезирования показал, что существует ряд факторов, влияющих на частоту гнойных осложнений: местные (тяжесть предшествующей травмы, травматичность предшествующего оперативного лечения, в том числе, ревизионное эндопротезирование, характер консервативного лечения, в том числе внутрисуставное введение анаболических гормонов, степень патологических изменений сустава, костей, окружающих мягких тканей и кожных покровов, наличие в анамнезе воспалительных и гнойно-воспалительных заболеваний оперируемого сустава и смежных сегментов); общие (пожилой возраст, избыточный вес, наличие сопутствующих соматических заболеваний, их стадия и степень компенсации (особенно эндокринные и аутоиммунные), состояние реактивности организма); интраоперационные (качество имплантата, некорректный подбор имплантата, травматичность операции в целом и введение компонентов эндопротеза в частности, кровопотеря (более 1000 мл), длительность операции (более 3 часов); послеоперационные (несоответствие между степенью функциональных нагрузок и физиологическими возможностями костной ткани (резорбция, нестабильность), несоблюдение температурного режима (переохлождение, перегревание); организационные.

При всех равных условиях на количество гнойных осложнений влияют уровень технического оснащения и материального обеспечения, а также степень квалификации специалистов. Количество осложнений в современных специализированных клиниках достигает не более 2,3 %. При этом развившиеся острые гнойные осложнения при определенных условиях могут переходить в хронический остеомиелит: несвоевременное выявление и неадекватное лечение острых гнойновоспалительных процессов; нестабильность имплантата, ишемия тканей в области имплантата (рубцовые изменения мягких тканей, внутриканальный дефект костной ткани и костного мозга и т.д.); снижение бактерицидных свойств тканевой жидкости ложа имплантата.

Больные с хроническим остеомиелитом после эндопротезирования помимо ортопедо– травматологических и хирургических сложностей лечения имеют проблемы в психо–эмоциональной сфере.

Пациенты, настроившиеся на улучшение качества жизни после операции эндопротезирования и получившие в результате ее тяжелое гнойное осложнение с глубокой и необратимой инвалидизацией, в большинстве своем находятся в состоянии депрессии с утратой веры в излечение.

Анализируя имеющийся материал, мы пришли к следующим выводам:

-

1. Хронический остеомиелит после эндопротезирования является тяжелым заболеванием, требующим сложного, длительного и дорогостоящего лечения.

-

2. Чрескостный остеосинтез в лечении больных хроническим остеомиелитом после эндопротезирования на сегодня является методом выбора.

-

3. Для снижения количества хронического остеомиелита после эндопротезирования необходимо использовать все возможные профилактические мероприятия: организационные, материально–технические, медицинские, кадровые и другие, что возможно преимущественно в специализированных стационарах.