Что определяет объем лимфодиссекции при раннем раке желудка?

Автор: Туркин И.Н., Давыдов М.И.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 (56), 2013 года.

Бесплатный доступ

Стратегия хирургии больных ранним раком желудка остается предметом острой дискуссии. Основная причина разногласий – рациональный объем вмешательства на лимфатических коллекторах, а именно улучшает ли диссекция D2 результаты лечения раннего рака желудка? В представленной работе проведен анализ результатов лечения 394 больных, оперированных по поводу раннего рака желудка в период с 1990 по 2008 г. Установлено, что наличие основных факторов риска лимфогенного метастазирования у больных ранним раком желудка (лимфатическая инвазия, инвазия подслизистого слоя, размер опухоли более 4,0 см, венозная инвазия, переход опухоли на пищевод, макроскопические типы 0I и 0III, низкая степень дифференцировки) является показанием к выполнению лимфодиссекции D2. Ограничение объема до ЛД D1 обоснованно лишь при опухолях с ничтожным риском метастазирования – любом типе раннего рака независимо от степени дифференцировки размерами менее 1,0 см, внутрислизистом раке независимо от типа и степени дифференцировки менее 4,0 см, внутрислизистом раке высокой степени дифференцировки типа 0II независимо от размеров опухоли.

Ранний рак желудка, хирургическое лечение, объем перигастральной лимфодиссекции, отдаленные результаты

Короткий адрес: https://sciup.org/14056311

IDR: 14056311 | УДК: 616.33-006.6-089-035

Текст научной статьи Что определяет объем лимфодиссекции при раннем раке желудка?

Безусловным достоинством эндоскопических операций (резекция слизистой оболочки и резекция с диссекцией подслизистого слоя) является минимизация операционной травмы. Однако эти вмешательства требуют строгого отбора больных, у которых опухоль, как правило, не выходит за пределы слизистого слоя и характеризуется ничтожным риском лимфогенного метастазирования [8, 9, 23]. Но даже при соблюдении этих условий высокой остается частота местных рецидивов, по данным многоцентрового исследования, проведенного в Японии [13], частота нерадикальных эндоскопических вмешательств составила 19,5 %. В корейском исследовании эндоскопическая резекция слизистой

В последние годы все больше авторов придерживаются избирательного подхода к выбору объема диссекции: при наличии факторов риска лимфогенного метастазирования, главным из которых является инвазия в подслизистый слой, предпочтение отдается D2, при низком риске метастазирования (инвазия опухоли в пределах слизистой оболочки) – D1 [1, 2, 3, 6, 7, 12, 18]. Несмотря на многочисленность работ, посвященных хирургическому лечению больных РРЖ, абсолютное большинство из них базируется на изучении стандартно принятых в онкологии 5-летних результатов. Между тем этот срок не может рассматриваться при РРЖ как критерий эффективности лечения. Во-первых, более 50 % больных РРЖ переживают 5-летний срок и без всякого лечения [15, 20], во-вторых, от 30 до 60 % рецидивов РРЖ возникают в сроки более 5 лет после хирургического вмешательства [22].

Цель исследования. Выбор объема хирургического вмешательства при РРЖ.

Материал и методы

Макроскопические типы РРЖ (тип 0) оценивались согласно классификации Японского общества гастроинтестинальной эндоскопии 1962 г. Удельный вес РРЖ типа 0II в исследовании оказался наибольшим – 168 (42,6 %) наблюдений. Ранний рак 0I типа выявлен у 66 (16,8 %), 0III типа – у 118 (29,9 %) пациентов. У 42 (10,7 %) больных макроскопический тип опухоли не уточнен.

Морфологическая характеристика включала глубину инвазии (M, SM), размер, степень дифференцировки, тип Lauren, лимфатическую и венозную инвазию. Ранний рак с инвазией слизистого и подслизистого слоя встречался примерно с одинаковой частотой – в 196 (49,7 %) и 198 (50,3 %) случаях соответственно. Средний размер опухоли составил 2,7 ± 1,5 см. Аденокарцинома высокой степени дифференцировки выявлена у 100 (25,4 %) больных, умеренной – у 62 (15,7 %), низкой – у 232 (58,9 %). Распределение по классификации Lauren (1965) выявило преобладание опухолей кишечного типа – 192 (48,7 %) наблюдения. При этом диффузный тип по Lauren отмечен у 138 (35 %) пациентов, смешанный – у 43 (10,9 %). У 21 пациента (5,3 %) морфологический тип Lauren не уточнен.

Частота лимфатической и венозной инвазии (при анализе в группе из 314 наблюдений) составила 22,9 % и 10,8 % соответственно.

Достоверность различий определялась по критерию χ2, точному критерию Фишера и t-критерию Стьюдента. Критерий «выживаемость» оценивался по методу Kaplan–Meier (1958). Для сравнения кривых кумулятивной выживаемости использовался log-rank test. Многофакторный анализ проведен по методике кластерного регрессионного анализа.

Результаты и обсуждение

Частота лимфогенного метастазирования составила 12,2 % (48 из 394 пациентов). Преимуще- ственно поражение ограничивалось лимфоузлами I этапа метастазирования: у 44 из 48 больных – 91,7 %. У 4 (8,3 %) пациентов, помимо метастазов в узлах уровня N1, были поражены лимфоузлы уровня N2 – по ходу левой желудочной артерии и чревного ствола. Число пораженных лимфоузлов варьировало от 1 (23 пациента) до 8 (1 пациент) и в среднем составило 2,2 ± 1,6 на одного больного.

Было изучено влияние на частоту лимфогенного метастазирования следующих 9 морфологических факторов: глубины инвазии, локализации опухоли, мультицентричности, размеров, макроскопического типа, гистологического варианта опухоли и степени дифференцировки, типа Lauren, лимфатической инвазии, венозной инвазии. Из них значимое влияние оказали 7 факторов (табл. 1).

Риск метастазирования оказался ничтожным при размерах опухоли менее 1,0 см (0 из 65), а также при высокодифференцированном внутрис-лизистом раке (0 из 64). Низкая частота метастазирования отмечена также при внутрислизистом раке типа 0II – 1,1 % (1 из 88). Частота метастазирования при размере опухоли 1,1–4,0 см составила 11,1 % (6,1 % – при внутрислизистом и 15,7 % – при подслизистом раке), но при этом локализация метастазов ограничивалась только лимфоузлами уровня N1.

Факторы риска лимфогенного метастазирования ррж

Таблица 1

|

Фактор и его ранговое место |

Коэффициент информативности |

Частота лимфогенного метастазирования |

р |

|

1. Лимфатическая инвазия |

0,1726 |

47,2 % |

<0,001 |

|

2. Субмукозная инвазия |

0,0499 |

18,7 % |

<0,001 |

|

3. Размер опухоли >4,0 см |

0,0432 |

31 % |

=0,021 |

|

4. Венозная инвазия |

0,0429 |

44,1 % |

<0,001 |

|

5. Переход опухоли на пищевод |

0,0244 |

38,5 % |

=0,007 |

|

6. Макроскопический тип 0 I 0 III |

0,0241 |

21,2 % 16,9 % |

=0,041 |

|

7. Низкая степень дифференцировки |

0,0055 |

15,1 % |

=0,007 |

чин, не связанных с прогрессированием, – 11,7 %, от прогрессирования – 5,3 %, от метахронной злокачественной опухоли – 2,0 %.

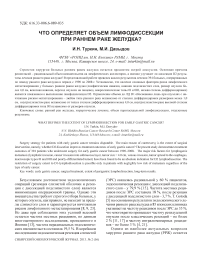

Наличие лимфогенных метастазов оказалось наиболее сильным прогностическим фактором. Из 48 больных, у которых при исследовании удаленного препарата было выявлено метастатическое поражение регионарных лимфоузлов, прогрессирование в различные сроки зарегистрировано у 15 (31,3 %) пациентов. При отсутствии лимфогенных метастазов прогрессирование выявлено у 6 (1,9 %) пациентов. При метастатическом поражением трех и более лимфатических узлов прогноз ухудшался значительно. Безрецидивная 5-летняя выживаемость у больных с 3 и более лимфогенными метастазами (n=18) составила 46,6 %, 10-летняя – 0 %. При поражении 1 или 2 лимфоузлов 5- и 10-летняя безрецидивная выживаемость составила 65,3 (p<0,05) (рис. 1).

Рис. 1. Безрецидивная выживаемость в группах pN0, pN1–2, pN3 и более пораженных лимфатических узлов

Инвазия опухоли в подслизистый слой, являясь одним из факторов риска лимфогенного метастазирования, не вошла в число факторов, ухудшающих выживаемость больных РРЖ, что подтверждает целесообразность стадирования внутрислизистого и подслизистого рака в одной категории – Т1. Показатели 5- и 10-летней выживаемости составили для внутрислизистого и подслизистого рака – 88,9 %, 73,8 % и 80,4 %, 72,6 % соответственно. Анализ влияния на отдаленные результаты лечения степени дифференцировки опухоли, макроскопического типа, мультицен-тричного роста, типа Lauren также не выявил значимых различий.

Стратегия хирургии больных РРЖ до сих пор остается предметом острой дискуссии. Основная

Таблица 2

|

Фактор |

Число больных |

Выживаемость |

р |

|

|

5-летняя |

10-летняя |

|||

|

Лимфогенное метастазирование pN0 |

319 |

88,7 % |

76 % |

<0,001 |

|

pN+ |

48 |

55,4 % |

50,4 % |

|

|

Размер опухоли <4,0 см |

310 |

86,8 % |

74,4 % |

<0,01 |

|

>4,0 см |

57 |

73,8 % |

63,8 % |

|

|

Локализация опухоли н/треть |

175 |

88,9 % |

80,7 % |

|

|

с/треть |

143 |

83 % |

69,3 % |

<0,05 |

|

в/треть |

46 |

73,9 % |

48,3 % |

|

|

>1 отдела |

3 |

- |

- |

|

|

Радикальность операции R0 |

361 |

85,9 % |

73,6 % |

<0,01 |

|

R1 |

6 |

33,3 % |

0 |

|

причина разногласий – рациональный объем вмешательства на лимфатических коллекторах, а именно – улучшает ли D2 лимфодиссекция результаты лечения РРЖ?

Зависимости показателей общей выживаемости от объема лимфодиссекции в проведенном иссле- СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2013. № 2 (56)

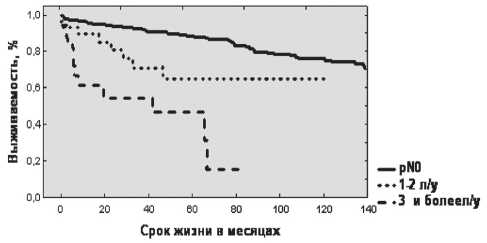

довании не выявлено: 5- и 10-летняя выживаемость после ЛД D2 составила 86,5 % и 75,3 %, после ЛД D1 – 85,9 % и 73,5 % соответственно (p=0,93). Однако частота прогрессирования опухоли в группе больных, перенесших ЛД D2, была значимо меньше, чем при ЛД D1, – 1,3 % против 6,7 % (p<0,05). Ни в одном из двух случаев прогрессирования после ЛД D2 не было локорегионарных рецидивов. При ЛД D1 частота локорегионарно-го рецидива составила 4,3 %. Различия в частоте локорегионарных рецидивов в зависимости от объема лимфодиссекции оказались статистически значимыми (p<0,05).

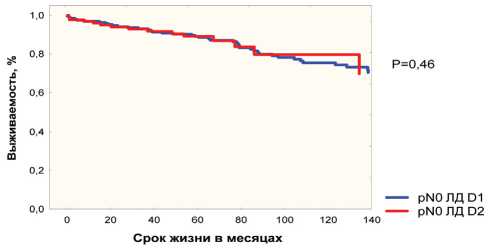

Эффективность лимфодиссекции D2 наиболее демонстративна в группе пациентов с метастатическим поражением регионарных лимфоузлов. Так, у больных без лимфогенных метастазов 5- и 10-летняя общая выживаемость в группе D1 составила 89,8 % и 76,7 %, в группе D2 – 87,5 % и 75,8 % соответственно (p=0,46). Частота прогрессирования и локорегионарных рецидивов при ЛД D1 – 2,7 % и 2,1 %, при D2 – 0 % (различия не значимы). Продолжительность жизни у больных с лимфогенными метастазами (pN+) после D2 лим-фодиссекции оказалась несколько выше, чем после D1: 5-летняя выживаемость составила 78,1 % и 51,6 %, 10-летняя – 78,1 % и 45,9 % соответственно (p=0,08). В то же время частота прогрессирования после ЛД D2 – 9,5 %, после ЛД D1 – 39,1 % (p<0,05), а частота локорегионарных рецидивов – 0 % и 26 % соответственно (p<0,05).

У больных с подслизистой инвазией опухоли и лимфогенными метастазами 5-летняя продолжительность жизни после лимфодиссекции D2 составила 73,6 %, после D1 – 35,9 % (p=0,03). Частота прогрессирования в этой же подгруппе больных после D2 лимфодиссекции составила 11,1%, после

D1 – 43,8% (p<0,05), а частота локорегионарных рецидивов – 0% и 25% соответственно (p<0,05).

Таким образом, выполнение лимфодиссекции D2 у больных РРЖ при наличии лимфогенных метастазов позволяет достоверно снизить частоту рецидивов и улучшить результаты хирургического лечения. В связи с этим наличие любого из перечисленных выше 7 факторов риска лимфогенного метастазирования при РРЖ следует считать показанием к выполнению лимфодиссекции D2. Ограничение объема ЛД до D1 обоснованно лишь при опухолях с ничтожным риском метастазирования – любом типе раннего рака независимо от степени дифференцировки размерами менее 1,0 см, вну-трислизистом раке независимо от типа и степени дифференцировки менее 4,0 см, внутрислизистом раке высокой степени дифференцировки типа 0II независимо от размеров опухоли.

Выводы

Факторами риска лимфогенного метастазирования РРЖ являются: наличие лимфатической инвазии, инвазия подслизистого слоя, размер опухоли более 4,0 см, наличие венозной инвазии, переход опухоли на пищевод, макроскопические типы 0I и 0III, низкая степень дифференцировки.

При наличии 3 и более пораженных регионарных лимфатических узлов прогноз ухудшается существенно (безрецидивная 5-летняя выживаемость составила 46,6 %, 10-летняя – 0 %).

Выполнение лимфодиссекции D2 у больных РРЖ при наличии факторов риска лимфогенного метастазирования позволяет значимо снизить частоту локорегионарных рецидивов и улучшить результаты хирургического лечения.