Что рассказали фотографии и гербарные этикетки (из истории изучения Бузулукского бора)

Автор: Савинова Т.Н.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 2 т.11, 2017 года.

Бесплатный доступ

Бузулукский бор - уникальный памятник природы в степном Заволжье. С конца XVIII в. он привлекал к себе внимание ученых, научная деятельность некоторых из них началась именно с изучения этого лесного массива. Основой для написания статьи послужили фотографии начала XX в. и гербарные этикетки, свидетельствующие о работах в бору некоторых исследователей, в чьих биографиях этот факт иногда не упоминается.

Бузулукский бор история ботанических исследований история лесоводства боровое опытное лесничество

Короткий адрес: https://sciup.org/148314596

IDR: 148314596 | УДК: 001(09)

Текст научной статьи Что рассказали фотографии и гербарные этикетки (из истории изучения Бузулукского бора)

Бузулукский бор – самый крупный в степной зоне Северной Евразии и единственный в степном Заволжье реликтовый лесной массив, уникальный памятник природы, расположенный на территории Оренбургской (57 тыс. га) и Самарской областей (54,1 тыс. га), в 2017 г. отмечает несколько юбилеев. Сто лет назад, в октябре 1917 г., В.П. Семёнов-Тян-Шанский представил Природоохранительной комиссии Русского географического общества "записку" «О типах местностей, в которых необходимо учредить заповедники типа американских национальных парков», в которой предлагал сохранить для потомства природу на территории «не менее 46 национальных парков», в том числе Бузулукский бор (Штильмарк, Аваков, 1979, с. 21). 85 лет назад, в 1932 г., Е.П. Кнорре добился решения о заповедании центральной части лесного массива (Борейко, 2001). 40 лет назад Распоряжением Совета Министров РСФСР от 2 сентября 1977 г. № 1444-р вся территория Бузулукского бора отнесена к особо ценным лесным массивам с допущением в них только рубок ухода за лесом и санитарных рубок. 10 лет назад, 2 июня 2007 г., распоряжением Правительства Российской Федерации № 709-р был учрежден национальный парк «Бузулукский бор», а постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1952-р создано федеральное го- сударственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Бузулукский бор».

Бор всегда привлекал к себе внимание ученых и изучался специалистами различного профиля: исследовались почвы, флора и растительность, животный мир, микроклимат, здесь ставились лесотехнические эксперименты, производились картографические и лесоустроительные работы.

Гербарная коллекция Института степи УрО РАН (ORIS) содержит образцы растений, собранные на территории Бузулукского бора в 1903–1916 гг. Впервые о гербарных листах известных, а также тогда еще начинающих ученых, сообщили сотрудники Института степи УрО РАН Н.О. Кин и О.Г. Калмыкова. Вероятно, гербаризация проводилась не с целью исследования флоры бора, а, скорее, косвенно – при проведении лесоводческих работ (Кин, Калмыкова, 2011, с. 75). Многочисленные сборы осуществлены в 1903–1904 гг. В.Н. Сукачёвым, идентификацией растений отобранных им в коллекцию в большинстве случаев занимались Р.И. Аболин, Ф.Н. Дингельштедт, А.Р. Какс, М.Ф. Короткий. Основными же коллекторами гербария Боровой лесной опытной станции являются П.И. Чудников и Л. или К.Н. Гурский, которые проводили не только сбор, но и определение гербарных образцов.

А.П. Тольский участвовал в пополнении гербарной коллекции в 1911–1912 гг. (Кин, Калмыкова, 2011, с. 75).

Настоящая статья посвящена ученым, принимавшим участие в изучении растительности Бузулукского бора со времени основания по предложению Г.Ф. Морозова (1867– 1920) в 1903 г. Борового опытного лесничества до 1914 г. (рис. 1).

Рис. 1. На окраине Бузулукского бора. Начало XX в. (фотография из Интернета)

On an edge of the Buzuluk pine forest. The beginning of the 20th century (the photo from the Internet)

«Лесничество находится в большом сосновом лесу "Бузулукский бор", раскинувшемся на площади 700 кв. км в Бузулукском уезде Самарской губернии, – писал в 1911 г. С.Д. Охлябинин. – На севере от Бора есть много лесов, но на юг от него, сейчас же за южной его границей рекой Самаркой, начинаются громадные степные пространства» (Охлябинин, 1911, с. 156).

Руководителем этого научного учреждения был назначен А.П. Тольский (1874– 1942), работавший в бору до 1917 г. Под его руководством с 1905 по 1916 г. заложено 16 опытных объектов для определения целесообразности и оптимальных методов и условий искусственного выращивания насаждений сосны. Площадь созданных им лесных культур составила 500 га (Мерзленко, 2004). Начатые А.П. Тольским стационарные наблюдения за плодоношением сосны проводились затем в течение четырех десятилетий (А.П. Тольским с 1911 по 1917 гг., Е.Д. Год-невым с 1927 по 1932 гг. и М.А. Красновым с 1947 по 1950 гг.), что позволило выявить закономерности плодоношения сосны, на основании которых удалось организовать научно обоснованные заготовки ее семян.

В Оренбурге сохранилась фотография 1904 г. и часть гербария В.Н. Сукачёва (1880–1967), в 1903–1905 гг. работавшего в бору.

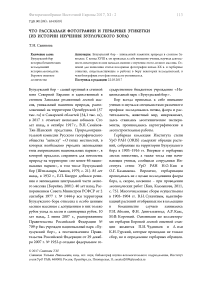

На фотографии (рис. 2), помимо хорошо известных В.Н. Сукачёва, Г.Ф. Морозова и П.А. Земятченского (1856–1942), запечатлены еще несколько исследователей, в чьих жизнеописаниях или не упоминается об их работе в Бузулукском бору, или до настоящего времени отсутствуют сами биографии.

Об Е.В. Суховой и О.А. Коншиной, стоящих радом с лесоводом, геоботаником и географом В.Н. Сукачёвым, сведений, увы, обнаружить не удалось.

Рядом с А.В. Охлябининой на фотографии изображен Г.Ф. Морозов – известный лесовод, ботаник, почвовед, географ, справа от

Рис. 2. Сухова Е.В., Сукачёв В.Н., Коншина О.А., Охлябинина А.В., Морозов Г.Ф., Юницкий А.А., Савич В.М., Галахов Р.В., Россинский В.Г., Охлябинин С.Д., Земятченский П.А. около Боровой метеорологической станции 9 июля 1904 г.

которого стоят А.А. Юницкий, В.М. Савич, Р.В. Галахов, В.Г. Россинский, С.Д. Охляби-нин.

Об Александре Александровиче Юниц-ком (20.03.1878 – ?) – ученом-лесоводе, известно, что в 1903 г. он состоял в чине губернского секретаря, служил помощником лесничего, состоящего в распоряжении Воронежского управления государственных имуществ2. В 1901–1904 гг. находился в Херсонской губ., Костроме и Нанси [Франция]3. В 1904 г. работал в Бузулукском бору. В 1911 г. стал первым лесничим открытого Казанского опытного лесничества4. В 1909-1916 гг.

опубликовал несколько работ (Юницкий, 1909, 1910а, б, 1916). В 1929 г. являлся профессором Казанского института сельского хозяйства и лесоводства. В «Известиях Казанского института сельского хозяйства и лесоводства» опубликована информация о его работах (Известия Казанского..., 1929).

Владимир Михайлович Савич (1885, Уральск – 1965) – лесовод, исследователь растительности и природы Заволжья, Кавказа, Казахстана, Средней Азии, Дальнего Востока и Заполярья, автор работ по геоботанике, использованию растительных ресурсов, лесоведению и лесомелиорации, педагог.

Младший сын заведующего Уральским образцовым лесничеством М.К. Савича (1853– 1913). В 1904 г. окончил Уральское реальное училище, в 1909 г. – Санкт-Петербургский императорский лесной институт, где с 1903 г. специализировался по ботанике в лаборатории академика И.И. Бородина и работал вместе с В.Н. Любименко, В.Н. Сукачёвым и Л.А. Ивановым, по лесоводству занимался у профессора Г.Ф. Морозова. В 1904 г. производил исследования Бузулукского бора по программе, составленной Морозовым и Сукачёвым, и под руководством последнего изучал состав травяного покрова в каждой «формации» ( Pinetum cladinosum, P. hylocomiosum ), внутреннюю и внешнюю организацию и распространенность отдельных представителей травянистого покрова этих сообществ, характер корневой системы и ее расположения в разных типах и изменения, производимые пожаром в каждой формации. Описания проводились на пробных площадках размером в 9 м2 (3 × 3) в определенной повторности. Данный метод был ранее предложен В.Н. Сукачёвым и впервые опробован именно в Бузулукском бору. На каждой площадке подсчитывалось число экземпляров каждого вида; суммировалось общее число экземпляров того или иного вида на всех пробных площадках, на основании чего складывалось представление о распространенности различных видов (Дохман, 1973, с. 64, 66). Известны работы В.М. Савича по результатам его работ в данный период (Савич, 1904, 1906). В 1904 г. выходит «Обзор труда Сукачёва о ботаникогеографических исследованиях в Бузулукском бору Самарской губернии» (Савич, 1904).

В 1906–1910 г. В.М. Савич работал в экспедиции по исследованию растительности прикаспийских степей и полупустынь и в 1908 г. опубликовал монографию «В Прикаспийских степях и пустынях Зауралья» (Савич, 1908). По данным О.С. Меркуловой-Вондраковой (Меркулова, 2005, с. 240), в 1908 г. производил исследования в окрестно- стях г. Уральска и на границе с современной территорией Оренбургской области, где составил описания растительности. После работал ботаником-садоводом Тбилисского ботанического сада [с 1910 г.]5, осуществил ряд экспедиций по Кавказу и Средней Азии. Как старший специалист по селекции растений Департамента земледелия посещал ботанические сады и опытные станции в США, Англии, Швейцарии, Франции и Алжире. С 1914 г. занимался организацией работ по селекции и гибридизации плодовых растений, в 1915 г. – по экспедиционному изучению и заготовке дубильных веществ в центральном Закавказье, на Северном Кавказе и Черноморском побережье. В 1916 г. назначен директором-строителем первого в России крупного завода дубильных экстрактов в Майкопе. В 1918 г. начинается его преподавательская деятельность – он избирается профессором ботаники Северо-Кавказского политехнического института (Краснодар), в 1919 г. командируется в Ставрополь Кавказский для организации там сельскохозяйственного института и избирается его первым ректором и заведующим кафедрой ботаники. В 1922 г. становится заместителем директора Центрального Географического музея в Петрограде, где заведует Туркестанским гербарием Главного Ботанического сада, ведет практические занятия в Лесном институте, читает лекции по биологии в Петроградском коммунистическом университете. В 1923 г. в Чите создается Государственный Дальневосточный университет и В.М. Савича избирают заведующим кафедрой ботаники. Он переезжает в Читу, а затем – во Владивосток, где с 1924 по 1931 гг. возглавляет Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства и одновременно является заместителем председателя Совета Владивостокского филиала Географического общества СССР. В это время им организован ряд экспедиций по изучению растительности Дальнего Востока, Приамурья и Забайкалья, в одной из которых он привел географическое описание долины реки Биры, назвав этот район Биробиджаном (район р. Биры и ее притоков – левого и правого Джанов). Это название впоследствии закрепилось за столицей Еврейской автономной области. В пригороде Владивостока им основан ботанический сад с биологической станцией. В 1933 г. В.М. Савич арестован, обвинен в шпионаже в пользу Японии и осужден на 10 лет по так называемому «Арсеньевскому делу». В заключении, как специалист, руководил мерзлотоведческими геоботаническими исследованиями, выращивал овощные культуры в парниках Воркуты.

В 1942 г. ему был разрешен выезд в Казахстан, где он работал старшим научным сотрудником Казахского института земледелия. Им заложены питомники, полезащитные лесные полосы и посадки плодовых деревьев близ Караганды. Через год В.М. Савич переезжает в Ташкент, где избирается заместителем директора по науке Среднеазиатского научно-исследовательского института лесного хозяйства. В 1947 г. становится заведующим кафедрой лесоводства и агролесомелиорации Ташкентского сельскохозяйственного института. В 1961 г. по совокупности опубликованных работ (более 50) профессору В.М. Савичу была присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук. Важнейшими его научными публикациями считаются: «В степях и пустынях», «Типы растительного покрова Севера Приморья», «Полезащитное лесоразведение на богаре предгорий Узбекистана» и другие. Жена В.М. Савича, Ирина Николаевна Строганова, в 1937 г. также была арестована как видная сподвижница Н.И. Вавилова и 4 ноября 1938 г. расстреляна. У И.Н. и В.М. Савичей было пятеро детей – три сына и две дочери. Сыновья получили лесотехническое образование.6

Р.В . Галахов (?-?) – в 1936 г. ученый-лесовод, работал вместе с А.А. Булавкиной-

Ончуковой (1882–1947) в Хмелевом овраге – участке Жигулевского заповедника7, 8.

В.Г. Россинский (? – ?) вместе с С.Д. Ох-лябининым вел работы по основной подготовке почвы под лесные культуры в Боровом лесничестве. В 1903 г. составил «Отчет по работам, произведенным на питомнике Борового опытного лесничества в 1903 г.» (Россинский, 1905). В 1908 г. опубликовал работу «К вопросу о влиянии размеров площадок на сохранение влаги при частичной обработке песчаных почв [По наблюдениям в Боровом опытном лесничестве в Бузулукском бору, Самарской губ.]» (Россинский, 1908).

Сергей Дмитриевич Охлябинин (30.10.1866–1920) – потомственный дворянин Самарской губернии, крупный землевладелец в Бугурусланском и Бузулукском уездах (Алексушина, 2015, с. 303). Образование получил в классической гимназии. В 1892 г. в своем селе Димитровка Бугурусланского уезда организовал метеорологическую станцию 2-го разряда (Карамзин, 1912, с. 3). Заведовал метеорологической станцией в Боровом лес-ничестве9. Летом 1911 г. находился в командировке по заданию Николаевской Главной физической обсерватории в Закаспийской области (Охлябинин, 1913, с. 109). В 1913 г. приглашен руководить практическими занятиями по метеорологии на курсах, организованных при отделе торговых портов Министерства торговли и промышленности, и переехал в Санкт-Петербург. В 1915 г. вышла его книга «Метеорологические приборы. Производство и обработка», которая являлась первым учебником в этой области. В 1917 г. С.Д. Охлябинин вернулся в Самару для руководства метеорологическим бюро. В дальнейшем, несмотря на сложные условия работы во время смены государственного устройства, он сумел сохранить основную часть метеостанций. Автор работ «Снежный покров в Бузулукском бору зимой 1901–1902 гг.» (Охлябинин, 1904), «Влияние обработки почвы на ее влажность в Бузулукском бору» (Охлябинин, 1905), «К вопросу о влиянии леса на климат [по наблюдениям метеорологических станций Борового опытного лесничества]» (Охлябинин, 1911), «Опыт над влиянием корневой системы соснового насаждения на влажность почвы под ним» (Морозов, Охлябинин, 1911) и др., один из авторов «Программы для наблюдения за жизнью природы и собирания естественноисторических коллекций» (Программа…, 1919). В августе 1919 г. подготовил к печати книгу о климате края «Предварительный обзор осадков и температурных условий Самарской губернии», изданную в 1920 г.10

Пётр Андреевич Земятченский (1856– 1942) – почвовед и минералог, автор труда, изданного в год изготовления фотографии, «Бузулукский бор в геологическом и гидрологическом отношении с кратким обозрением почвенных типов» (Земятченский, 1904) и работы, опубликованной много лет спустя – «Основные факторы лесопроизрастания Бузулукского бора» (Земятченский, 1931).

Роберт Иванович Аболин (18(30).05.1886, Лифляндская губ. – 27.01.1938, Ленинград) – геоботаник, почвовед, физико-географ. В 1903–1904 гг. работал в Бузулукском бору (Кин, Калмыкова, 2011 с. 75). С 1905 г. участвовал в революционном движении и с 1907 г. жил в Санкт-Петербурге на нелегальном положении, учился на Санкт-Петербургских сельскохозяйственных курсах. В 1909–1912 гг. принимал участие в экспедиции В.Н. Сукачёва по изучению Восточного болотного района [Псковская и Новгородская области] и на основании результатов своих работ на Полистово-Ловатском болотном массиве опубликовал описание болотных форм сосны и предпринял попытку классификации болот (Галанина, 2010). В 1911– 1912 гг. работал в Забайкалье в составе Нерчинской экспедиции, организованной Пере- селенческим управлением. В 1913 г. окончил Петербургский лесной институт. В 1915– 1918 гг. изучал растительность Центральной Азии (собранная им коллекция растений хранится в Гербарии Ташкентского университета) и заведовал астрономической лабораторий в г. Верном. В 1918–1922 гг. и 1924–1930 гг. работал в Ташкенте управляющим садоводческим совхозом «Капланбек», заведующим сельскохозяйственным и научнотехническом отделами Наркомзема Туркестанской республики, редактором журнала «Ирригация, сельское хозяйство и животноводство», был одним из организатором Института почвоведения и геоботаники при Туркестанском университете, заведующим геоботаническим отделом этого института, преподавателем, профессором кафедры луговедения Среднеазиатского государственного университета. В 1922–1924 гг. преподавал в Петербургском сельскохозяйственном институте, одновременно занимая должность ученого специалиста Северо-Западной опытно-мелиоративной станции. в 1930–1931 гг. – ученый специалист Института агропочвоведения (Ленинград). С 1931 по 1941 гг. кафедру геоботаники на биологическом факультете Ленинградского университета возглавлял В.Н. Сукачёв, считавший, что специальные геоботанические курсы должны читать ученые, имеющие значительный опыт личных исследований и знакомства с растительностью, которой будут посвящены лекции, поэтому курс растительности степной и пустынной области с 1931 до 1937 гг. читал профессор Р.И. Аболин (затем Е.М. Лавренко), луговедение – А.П. Шенни-ков и т.д. (Блюменталь, 1988, с. 20). В 1932– 1937 гг. также заведовал бюро освоения пустынь во Всесоюзном институте растениеводства, совершил экспедицию в Дагестан. 18 декабря 1937 г. был арестован и 27 января 1938 г. расстрелян в Ленинграде. Есть данные, что, возможно, Р.И. Аболин погиб в лагере в 1939 г. или был освобожден и умер в Ленинграде11. Автор работ «Некоторые данные о лесных и других растительных формациях Жигулёвских гор Симбирской губ.» (Аболин, 1910), «Опыт эпигенологической классификации болот» (Аболин, 1914), «Болотные формы Pinus sylvestris L.» (Аболин, 1915) и др.

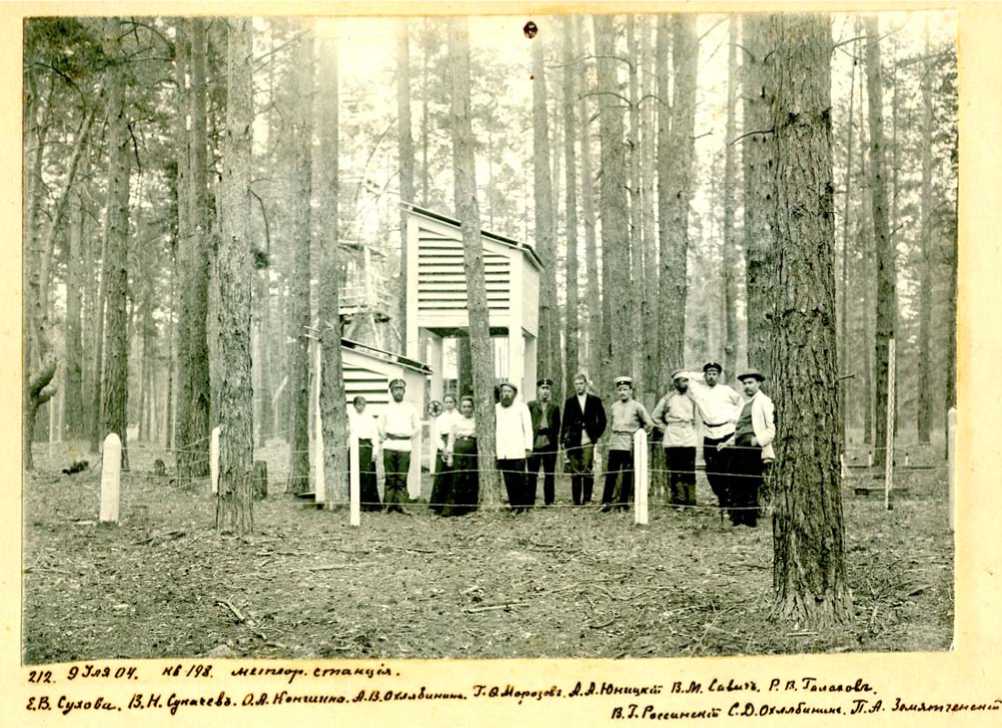

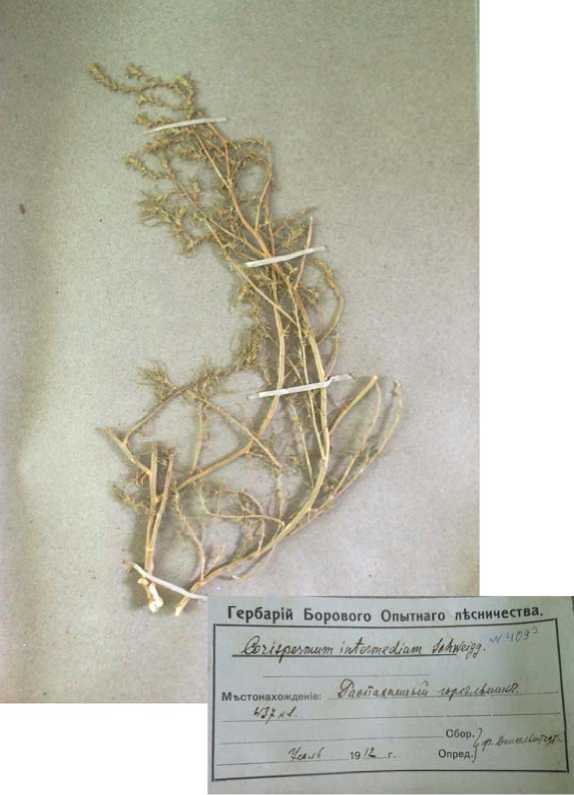

А.Р. Какс (? – ?) – ботаник, ученик В.Н. Сукачёва. В 1904 г. в составе отряда В.Н. Сукачёва определял растения, собранные в Бузулукском бору (рис. 3), затем работал по заданиям земских учреждений в разных губерниях России. В 1909–1912 гг. вместе с Р.И. Аболиным и С.М. Филатовым принимал участие в экспедиции по изучению Восточного болотного района Псковской губернии, организованной В.Н. Сукачёвым (Галанина, 2010). Изучал Полистово-Ловатский массив, составляющий его часть. В статьях В.М. Савича и А.Р. Какса приведены первые сведения о лишайниках Псковской области. С 1912 по 1916 гг. по инициативе Казанского губернского земства проводил обширные рекогнос- цировочные обследования пойменных лугов по рекам Меше, Кубне, Свияге, Большому Черемшану, Малой Кокшаге с их притоками, а также в ряде пунктов в поймах Волги и Камы вместе с казанскими ботаниками С.М. Крыловым, И.П. Потапьевским, В.И. Барановым, И.Г. Бейлиным и др. Результаты этой работы частично опубликованы (Труды по обследованию…, 1913–1915) и частично остались в рукописи (Любарский, 2007, с. 35). Автор работы «Болота окрестностей озера Дулова» (Какс, 1914).

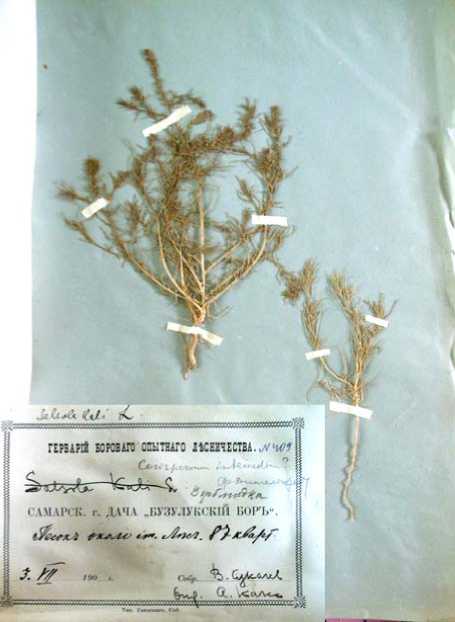

Короткий Михаил Фёдорович (?, г. Стародубе Черниговской губернии – 14.04.1915, г. Шавли (ныне г. Шауляй, Литва) – геоботаник, почвовед, флорист (рис. 4). Окончив юнкерское училище поступил на военную службу и участвовал в русско-японской войне 1904–1905 гг. С окончанием войны Короткий вышел в отставку и стал слушателем Петербургских каменноостровских высших сельскохозяйственных курсов.

Рис. 3. Гербарий В.Н. Сукачёва, определенный А.Р. Каксом из Гербария Института степи УрО РАН (фото автора)

V.N. Sukachyov's herbarium determined by A.R. Kaks from the Herbarium of Institute of Steppe UB RAS (photo by the author)

Рис. 4. Портрет М.Ф. Короткого (Гуков, 2001, с. 232)

M.F. Korotky's portrait (Gukov, 2001, p. 232)

Участвовал в изучении Бузулукского бора. В частности, занимался идентификацией растений, собранных в 1903–1904 гг. его преподавателем В.Н. Сукачёвым (Кин, Калмыкова, 2011, с. 75, рис. 5). В 1908 г. приглашен для исследования растительности Псковской губернии по заданию Псковского губернского земства, где работал с первых чисел июля по 20 сентября (Короткий, 1912а, с. 1). В 1909 г. изучал болота в верховьях р. Шелонь (Псковская губерния). В 1910 г. вел ботанические исследования в Зейско-Буреинском районе Амурской области (Короткий, 1912б), в 1910 г. изучал степи по р. Баргузин в Забайкалье, где выполнял не только ботанические, но и почвенные исследования. Эти работы и подготовка научных отчетов помешали окончить сельскохозяйственные курсы. Начиная с 1912 г. он работает в Сибири как ботаник и почвовед Переселенческого управления, продолжает изучать Забайкалье, проведя лето в степях центрального Забайкалья. Им описан ряд новых видов степных растений из Сибири. После он занимается исследованиями в Тургайской области. В 1914 г. организует экспедицию на р. Муя в северном Забайкалье, но в дороге получает известие о начале мировой войны и вступает в ряды Русской армии. До апреля 1915 г. исполняет нестроевую должность в полевой почтовой конторе, затем переводится на фронт в окрестности г. Шавли (ныне г. Шауляй, Литва), где в первом же бою получил тяжелое ранение и скончался. За шесть лет научных исследований успел опубликовать ряд серьезных работ, которые большей частью носили форму отчетов о его поездках, напечатал несколько рефератов и рецензий в «Журнале опытной агрономии», «Лесном журнале» и др. Им была составлена глава «Луга» в комплексном издании Почвенной комиссии Вольного экономического общества. Свои работы печатал также на популярном в то время языке эсперанто, две научные работы снабдил резюме на этом языке. Гербарные сборы М.Ф. Короткого хра-

12 Навстречу 120-летнему юбилею Талицкого лесотехнического колледжа

нятся в Санкт-Петербурге в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова. Считается одним из пионеров зарождавшейся в России науки – фитоценологии, теоретические основы которой на протяжении десятков лет разрабатывались академиком В.Н. Сукачёвым. Его именем названо четыре вида растений Bromopsis korotkyi (Drobow) Holub, Calamagrostis korotkyi Litv., Deyeuxia korotkyi (Litv.) S.M. Phillips et W.L. Chen, Zerna korotkyi (Drobow) Nevski (Гуков, 2001, с. 231-232).

Пётр Иванович Чудников (? – [1930?]) – лесовод, выпускник Санкт-Петербургского лесного института, один из основных коллекторов гербария Боровой лесной опытной станции (Кин, Калмыкова, 2011, с. 75, рис. 6). Работал лесничим в районах Поволжья и Урала. В бору предположительно занимался проблемой возобновления сосны на гари (Труды Удельного..., 1915). После возобновления работы лесного техникума в Талице (Свердловская обл.), поступил на работу преподавателем. В 1923–1924 гг. – директор Талицкого техникума.12 Опубликовал работу «Естественное возобновление сосны на дюнных песках в сосновых борах степной полосы на основании исследований в Бузулукском лесном массиве» (Чудников, 1925).

Фёдор Николаевич Дингельштедт (1890, Санкт-Петербург – 20.10.1943, Темников-ский исправительно-трудовой лагерь) – профессор Ленинградской лесотехнической академии. В 1908–1916 гг. учился в Петербургском (Петроградском) Лесном институте; один из активных членов студенческого кружка ботанической географии при этом институте; один из авторов «Отчета о деятельности студенческого кружка ботанической географии при Петроградском лесном институте за 1910–1916 годы» (Дингельштедт, Котлов, 1917). В марте 1912 г. за революционную деятельность был арестован и выслан в административном порядке в им. Н.И. Кузнецова. URL:

Рис. 5. Гербарий В.Н. Сукачёва, определенный М.Ф. Коротким из Гербария Института степи

УрО РАН (фото автора)

Рис. 6. П.А. Чудников (фотография из Интернета)

P.A. Chudnikov (the photo from the Internet)

V.N. Sukachyov's herbarium determined by M.F. Korotky from the Herbarium of Institute of Steppe UB RAS (photo by the author)

Самарскую губернию. По окончании института получил звание ученого лесовода 1 разряда. В 1916–1917 гг. опубликовал 3 статьи по результатам геоботанических исследований в Олонецкой губернии. В дальнейшем по специальности практически не работал, посвятив себя партийной и советской работе, в частности в 1916 г. состоял членом президиума Уфимского губернского комитета, в 1917 г. – членом Пермского окружного комитета РКП(б). В 1918–1921 гг. занимался педагогической работой в партийных школах Перми, Уфы, Ташкента, был политработником в 5-й армии (Барнаул, Иркутск). В 1924– 1925 гг. находился в научной командировке в Лондоне. В 1926 г. непродолжительное время исполнял обязанности ассистента по кафедре ботаники на Стебутовских сельскохозяйственных курсах, с 4 декабря 1925 г. по февраль 1928 г. был директором Лесного института и и. о. профессора политэкономии. 29 марта 1928 г. из-за длительного отсутствия приказом по институту был освобожден от должности и. о. профессора политэкономии. В личном деле Дингельштедта13 сохранилась телеграмма из Москвы от 9 августа 1928 г. на имя директора Лесного института с просьбой сообщить, где работает бывший директор Дингельштедт. Директор А.И. Шульц ответил: «По сведениям, он находится в городе Канске»14. В мае 1930 г. был арестован и в июле того же года осужден особым совещанием при Коллегии ОГПУ к трем годам исправительно-трудового лагеря, затем срок продлили еще на два года. В 1936 г. вновь арестован и, по данным С.Н. Корсакова (2012), расстрелян в 1938 г. по постановлению Тройки Воркутинского концлагеря. Реабилитирован 07.08.1989 г. Прокуратурой Казахской ССР по приговору 1936 г. Реабилитирован в июне 1994 г. прокуратурой Алтайского края по приговору 1930 г. (Корсаков, 2012, с. 157). По сведениям сайта «Возвращённые имена. Книги памяти России», который ведет Российская национальная библиотека Ф.Н. Дингельштедт был репрессирован в 1928, 1930, 1935, 1936, 1943 гг. и погиб в Темлаге в 1943 г.15 Является авто- ром ряда книг «Лекции по аграрному вопросу» (1919), «Диалектический материализм в теории и на практике» (1925), «Причинность и целесообразность» (1926), «Аграрный вопрос в Индии» и др. В Гербарии Института степи сохранился гербарный лист, на котором указано, что в июле 1912 г. растения в Бузулукском бору собирались и определялись Ф.Н. Дингельштедтом на распаханном горельнике в 437 квадрате (рис. 7). Были ли это случайные сборы или выполнялся какой-то научный проект пока не установлено, но, без сомнения, это свидетельство начинавшейся научной деятельности несостоявшего-ся ученого-естественника.

Рис. 7. Гербарий В.Н. Сукачёва, определенный Ф.Н. Дингельштедтом из Гербария Института степи УрО РАН (фото автора)

V.N. Sukachyov's herbarium determined by F.N. Dingel-shtedt from the Herbarium of Institute of Steppe UB RAS (photo by the author)

14 История Ленинградского лесного института. Гл. 10. Ленинградский лесной институт (1925–1929 гг.), с. 313-314. URL :

15 Ленинградский мартиролог. Т. 6. Возвращенные имена. Книги памяти России . URL:

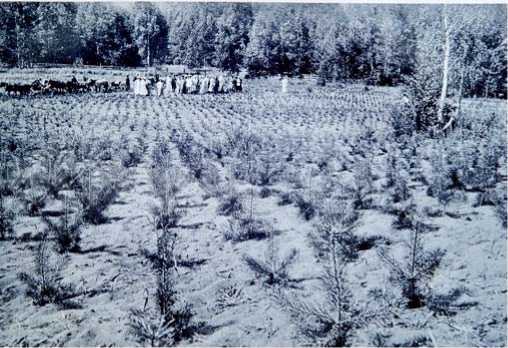

Летом 1914 г. состоялся Удельный съезд Среднего Поволжья по проблемам «сухого лесоводства» под председательством Л.И. Яшнова (1860–1936) – лесовода, организатора лесотехнического образования в России, в рамках которого 26–27 июня (ст.ст.) была организована экскурсия участников в Бузулукский бор, «весьма сильно интересовавший многих», в составе 41 экскурсанта в сопровождении 11 лесничих бора, возглавляемых старшим лесным ревизором К.Н. Гурским (Труды удельного…, 1915, с. 177). Сначала участники экспедиции осмотрели посадки сосны 1883–1885 гг. Винклера, а затем познакомились с посадками разных лет в различных кварталах (Труды удельного…, 1915, с. 178-204), в том числе посетили еще одну именную посадку – «бывшего лесничего Чапского» в 76 квартале площадью 21,26 дес. (Труды удельного…, 1915, с. 185). Экскурсанты осмотрели также посадку, произведенную в 1906 г. К.Н. Гурским в 185 квартале на «пологих и высоких дюнах» (Труды удельного…, 1915, с. 192), причем администрация бора разрешила вырыть одну сосенку для ознакомления с ее корневой системой (Труды удельного…, 1915, с. 193). На второй день экскурсии А.П. Тольский и Д.В. Широков познакомили всех с опытами посевов сосны (Труды удельного…, 1915, с. 198-200) и примером ее возобновления на гари, что в то время являлось предметом специального исследования П.И. Чудникова (Труды удельного…, 1915, с. 200-201).

На фотографиях из «Трудов Удельного съезда…» (рис. 8–11), возможно, присутствуют Д.В. Широков и К.Н. Гурский – исследователи Бузулукского бора, упомянутые в книге.

Рис 8. Экскурсанты в Бузулукском бору (Труды Удельного съезда…, 1915. с. 182а)

Tourists in the Buzuluk pine forest (Proceedings of the Congress…, 1915, p. 182a)

Рис 9. Экскурсанты в Бузулукском бору (Труды Удельного съезда…, 1915. с. 183а)

Tourists in the Buzuluk pine forest (Proceedings of the Congress…, 1915, p. 183a)

Рис. 10. Л.И. Яшнов среди посевов сосны 1911 г. (Труды Удельного съезда…, 1915, с. 193а)

Рис. 11. Л.И. Яшнов на фоне общего вида питомника (Труды Удельного съезда, 1915. с. 203а)

L.I. Yashnov against the background of young pines (Proceedings of the Congress…, 1915, p. 203a)

L.I. Yashnov among the pines planted in 1911 (Proceedings of the Congress…, 1915, p. 193a)

Дмитрий Васильевич Широков (21.09.1878 – ?) – ученый лесовод первого разряда; помощник лесничего, состоящий в распоряжении Самарско-Уральского управления земледелия и государственных иму-ществ, на 1904 г. работал в Боровом опытном лесничестве16.

О К.Н. Гурском известно лишь, что в 1914 г. он являлся старшим лесным ревизором и осуществлял гербарные сборы в Бузулукском бору

В том же 1914 г. Бузулукский уезд снова посетил Д.Э. Янишевский17. Остановившись на день в Бузулукском бору для предварительного осмотра типов лесных насаждений Д.Э Янишевский, вместе с Л.К. Гурским, студентом-натуралистом Казанского универси- тета18 и, возможно, сыном К.Н. Гурского, совершил экскурсию в некоторые пункты Кол-тубанского и Могутовского лесничеств. После этого вернулся в Бузулук, предполагая снова отправиться в бор со своими сотрудниками для дополнительных детальных наблюдений боровой растительности и для производства исследований в западной части уез-да19. Но начавшаяся война и объявленная мобилизация вынудили ученого вернуться в Саратов, оставив своих сотрудников20. В 1915 г. Д.Э. Янишевским продолжены работы в Бузулукском уезде, где снова ему помогал Л.К. Гурский21, вместе с которым они совершили ряд экскурсий по различным участкам боровых лесничеств, а затем осмотр растительности в западных и отчасти других пунктах уезда Д.Э. Янишевский поручил своему молодому коллеге вести самостоятельно. Основным местом исследований Л.К. Гурского являлся прежде всего Бузулукский бор, но кроме этого он изучал и югозападную часть уезда22.

Изучение биографических сведений и научных работ исследователей Бузулукского бора на данных момент нельзя считать завершенным. Буду признательна всем, кто располагает сведениями по данной теме.

Список литературы Что рассказали фотографии и гербарные этикетки (из истории изучения Бузулукского бора)

- Аболин Р.И. Некоторые данные о лесных и других растительных формациях Жигулёвских гор Симбирской губ. Лесной журн., 1910, т. 40, вып. 3, с. 321-351.

- Аболин Р.И. Опыт эпигенологической классификации болот. Болотоведение, 1914, № 3-4, с. 230-287.

- Аболин Р.И. Болотные формы Pinus sylvestris L. Тр. Бот. музея Императорск. Академии наук, 1915, т. 14, с. 62-84.

- Алексушина Т.Ф. Полный биографический словарь дворян Самарской губернии. Самара: ООО «Прайм», 2015, 504 с.

- Блюменталь И.X. В.Н. Сукачёв на биологическом факультете Ленинградского университета. Владимир Николаевич Сукачёв. Очерки. Воспоминания современников. Л., 1988, с. 20-24.