Чувствительность к антибактериальным препаратам возбудителей мочевыделительной системы у больных с травмами спинного мозга

Автор: Науменко Зинаида Степановна, Худяев А.Т., Розова Людмила Валентиновна, Годовых Наталья Викторовна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Изучена частота выделения возбудителей воспалительных процессов мочевыделительной системы у больных с травма- ми спинного мозга в остром и позднем периодах и их чувствительность к антибиотикам. Инфекционные осложнения составили в остром периоде - 60 %, в позднем - 47,8 %. Выявлено 108 штаммов бактерий (в остром периоде - 53, в позднем - 55). Основными уропатогенами являлись грамотрицательные бактерии (P. aeruginosa, P. mirabilis, E. coli) и коагулазоотрицательные стафилококки. Максимальную активность в отношении выделенных штаммов микроорганизмов проявил цефтазидим.

Атибиотикочувствительность, моча, травма спинного мозга

Короткий адрес: https://sciup.org/142121446

IDR: 142121446 | УДК: [616.711+

Текст научной статьи Чувствительность к антибактериальным препаратам возбудителей мочевыделительной системы у больных с травмами спинного мозга

Различные аспекты лечения больных с травмами спинного мозга до сих пор остаются нерешенными. Частота травм спинного мозга варьирует от 29,4 до 50 случаев на один миллион жителей, при этом более чем в половине случаев пострадавшим является наиболее работоспособное население [1].

В отделении нейрохирургии ФГУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г. А. Илизарова Минздравсоцразвития» на протяжении 15 лет применяются оригинальные методики хирургического лечения повреждений позвоночника и спинного мозга. Метод лечения основан на применении аппарата наружной транспедикулярной фиксации, с помощью которого возможно исправление сложных деформаций позвоночника и стабилизация поврежденного сегмента до полного сращения. Отличительной особенностью данного метода является малая травматичность оперативного вмешательства, широкий диапазон возможностей работы аппаратом и ранняя активизация больного после операции.

Осложнения инфекционного характера у больных с травмами спинного мозга наблюдаются чаще всего со стороны мочевыделительной системы. Данная патология развивается у 75 % пациентов с травмами спин ного мозга [2]. Причинами и условиями, способствующими возникновению воспалительных процессов в органах мочевыделительной системы при позвоночноспинномозговой травме, являются уреостаз, нарушение трофики тканей мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, верхних мочевых путей; давление мочи, переполняющей мочевой пузырь. Наличие микрофлоры в передних отделах мочеиспускательного канала, на кожных покровах (область таза, наружных половых органов), на пролежнях, сравнительно легкое проникновение ее в мочевые пути из кишечника, уретры, с кожных покровов способствует относительно быстрому развитию воспалительных процессов мочевых путей. Дополнительным фактором, приводящим к инфицированию мочевых путей, является катетеризация. Травмирование тканей уретры в результате катетеризации ведет к увеличению количества инфекционных урологических осложнений [3, 4].

Для выбора адекватной антибактериальной терапии необходимо проведение бактериологического исследования мочи, включающего выделение возбудителя и определение его чувствительности к антибиотикам, что и послужило целью нашего исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа основана на результатах микробиологи- ской болезнью спинного мозга в остром и позднем ческого исследования мочи 47 больных травматиче- периодах. Среди них мужчин было 40, женщин — 7.

Возраст больных составил от 18 до 54 лет. Пациенты проходили лечение в Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Г. А. Илизарова в период 2005–2007 г.

В качестве объекта исследования использовали пробы мочи, полученные с помощью катетера. Исследования выполняли традиционным методом посева на плотные питательные среды.

Видовая идентификация бактерий проводилась как рутинными методами [5], так и с использованием микротест-систем ID 32 GN, ID 32 STAPH, rapid ID

32 STREP и бактериологического анализатора ATB Expression («BioMerieux», Франция).

Чувствительность к антибиотикам изучали диско — диффузионным методом на агаре Мюллера-Хинтона («HiMedia») [6]; ряд штаммов тестировались на микротест-системах ATB G (–) 5, ATB STREP 5 и ATB STAPH 5 («BioMerieux», Франция). В качестве контроля использовали эталонные штаммы Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922 и Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, полученные из ГИСК имени Л. А. Тарасевича (г. Москва).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

За исследованный период было прооперирован-но 40 больных с травматической болезнью спинного мозга в остром периоде и 46 — в позднем. По клиническим показаниям было проведено микробиологическое исследование мочи у 25 больных в остром периоде (всего 53 пробы), из них у 24 больных выявлен рост бактерий хотя бы в одной из исследованных проб. Из 46 пролеченных пациентов в позднем периоде болезни бактериологическое исследование мочи проведено у 22 больных (42 пробы); у всех больных были обнаружены те или иные виды микроорганизмов, способные вызвать воспалительный процесс мочевыводящих путей. Таким образом, инфекционные осложнения, подтвержденные микробиологическими исследованиями, составили в остром и позднем периодах соответственно 60 % и 47,8 %.

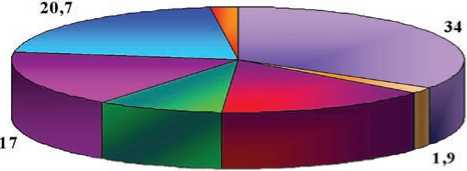

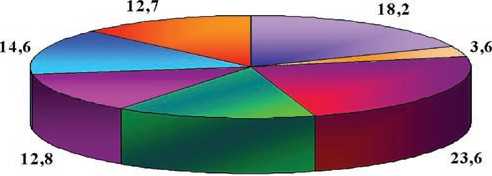

В ходе исследования выделено 108 штаммов бактерий (в остром периоде 53, в позднем — 55). Видовой состав возбудителей воспалительных процессов мочевыделительной системы у больных с травмами спинного мозга представлен на рисунках 1 и 2.

Среди выявленных микроорганизмов в исследованных пробах мочи превалировали грамотрицательные микроорганизмы (72,7-77,4 %), большинство из которых относилось к группе энтеробактерий. Энтеробактерии выявлялись у больных в остром и позднем периодах соответственно в 41,5 % и 50,9 % случаев, видовой состав включал Proteus mirabilis, E. coli, Klebsiella spp., Providensia stuartii, Enterobacter spp. Полученные дан- ные аналогичны наблюдениям других авторов, согласно которым чаще всего этиологическими факторами развития воспалительных процессов мочевыделительной системы у этой категории больных также были отмечены: P. mirabilis, P. aeruginosa, E. coli, P. vulgaris, Klebsiella aerogenes [7].

По данным зарубежных авторов, наиболее частым возбудителем, выделяемым при бактериологическом исследовании мочевыводящих путей, является E. coli [2]. По результатам наших исследований, кишечная палочка встречалась реже: у больных в остром периоде выделено 9,4 % штаммов, в позднем — 14,5 %. Ведущее положение среди энтеробактерий занимал P. mirabilis , который в остром периоде выделен в 15,1 %, в позднем — в 23,6 % случаев. К настоящему времени накоплены данные, свидетельствующие о важной роли протеев в возникновении инфекционных осложнений. По наблюдениям Шляпникова и соавторов [8], P. mirabilis в 17 % случаев является причиной генерализованных воспалительных процессов у больных в стационарах хирургического профиля. Протей, находясь в ассоциациях с другими возбудителями, усугубляет тяжесть инфекционного процесса, способствует отягощению инфекции и, обладая высокой резистентностью к антибиотикам, защищает чувствительные бактерии от действия антибактериальных препаратов.

В последние годы у больных, находящихся на стационарном лечении, часто помимо синегнойной палочки ( P. aeruginosa ) обнаруживаются другие

□ Pseudomonas aeruginosa □ Acinetobacter spp.

■ Proteus mirabilis ■Escherichia coli

■ Другие энтеробактерии a Staphylococcus spp.

■ Enterococcus faecalis

14,5

Н Pseudomonas aeruginosa

■ Proteus mirabilis

■ Другие энтеробактерии

■ Enterococcus faecalis

Ш Acinetobacter spp.

■ Escherichia coli

□ staphylococcus spp.

Рис. 1. Видовой состав возбудителей инфекций мочевыделительной системы у больных с травмой спинного мозга в остром периоде

Рис. 2. Видовой состав возбудителей инфекций мочевыделительной системы у больных с травмой спинного мозга в позднем периоде

виды неферментирующих аэробных грамотрица-тельных бактерий, прежде всего представители рода Acinetobacter. Согласно нашим исследованиям, неферментирующие бактерии в остром периоде выделялись в 35,9 % случаев, что в 1,5 раза чаще, чем у больных в позднем периоде (21,8 %). Их видовой состав включал P. aeruginosa и Acinetobacter spp. Синегнойная палочка составила 34,0 % от числа всех выделенных штаммов в остром периоде (это наиболее часто встречающийся вид бактерий у больных в этой стадии заболевания) и 18,2 % — в позднем периоде.

Природная резистентность к антибактериальным препаратам, присущая P. aeruginosa, характеризует ее как опасного и проблемного возбудителя [9]. В стационаре формируются госпитальные эковары этого вида, обладающие выраженным полиморфизмом, множественной устойчивостью, повышенной вирулентностью и конкурентной способностью. Частота внутрибольничных инфекций, вызываемых P. aeruginosa, возрастает пропорционально продолжительности госпитализации [10, 11].

Из грамположительных микроорганизмов чаще выделялась кокковая микрофлора. В 15,1 % случаев в остром периоде и в 20,0 % — в позднем выявлялись следующие виды бактерий: Enterococcus spp., S. еpidermidis , S. aureus . Сапрофитарный стафилококк встречался с одинаковой частотой в обеих группах (7,3–7,6 %).

Необходимо отметить, что значение S. saprophyti-cus, как возбудителя инфекции мочевыводящих путей, в настоящее время широко обсуждается и признается далеко не всеми учеными. Прежде всего, это связано со значительной вариабельностью частоты выделения этого возбудителя (от 1 до 12 %) [12].

Соотношение числа штаммов, выделенных в составе ассоциаций и в монокультурах, было практически одинаковым на протяжении всего периода лечения. Количество выделенных монокультур как в остром, так и в позднем периодах было приблизительно одинаковым (54,7 % и 50,9 % штаммов). Из выделенных микроорганизмов только в монокультуре встречался один из видов протея — P. stuartii , а в остром периоде также и S. aureus . Напротив , Klebsiella oxytoca отмечена только в составе ассоциаций с другими видами бактерий.

Были проанализированы антибиотикограммы возбудителей, наиболее часто регистрируемых в моче больных с травмой спинного мозга: P. mirabilis, E. coli , P. aeruginosa, Staphylococcus spp.

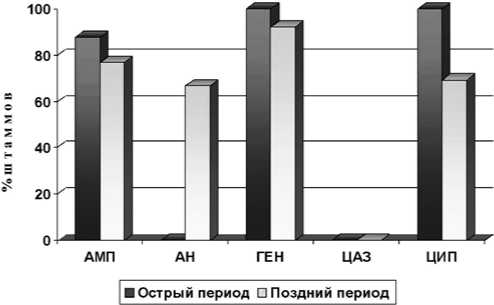

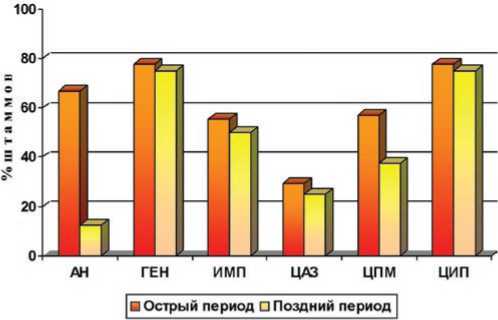

Чувствительность P. mirabilis к антибактериальным препаратам представлена на рисунке 3. Наибольшую активность в остром периоде демонстрировали цефтазидим и амикацин (100 % чувствительных штаммов), в позднем — только цефтазидим. Доля резистентных штаммов протея к ампициллину, гентамицину и ципрофлоксацину составила в остром периоде от 87,5 % до 100 %, в позднем — от 69,3 % до 92,3 %.

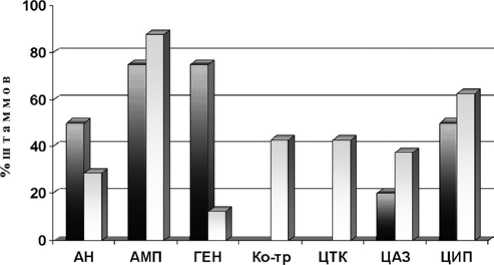

Результаты исследования чувствительности E. coli представлены на рисунке 4. Самой низкой активностью в отношении кишечной палочки характеризовался ампициллин: к этому препарату были устойчивы от 75,0 % до 87,5 % выделенных штаммов. Это объясняется характерным для E. coli механизмом устойчивости

Рис. 3. Резистентность к антибактериальным препаратам штаммов Proteus mirabilis, выделенных из мочи больных с травмой спинного мозга. Обозначения: АН — амикацин; АМП — ампициллин; ГЕН — гентамицин; ЦАЗ — цефтазидим; ЦИП — ципрофлоксацин к действию антибиотиков — продукцией хромосомных β-лактамаз класса С [13].

Чувствительность микробов к действию гентамицина отличалась в зависимости от периода болезни, в остром периоде выделено 75 % резистентных штаммов, тогда как в позднем периоде всего лишь 12,5 %.

Из всех тестируемых антибиотиков цефтазидим в остром и позднем периоде проявил максимальную активность в отношении синегнойной палочки, выявлено 29,4 % и 25 % резистентных штаммов соответственно (рис. 5). Амикацин и цефепим характеризовались активностью в позднем периоде (25 % и 37,5 % нечувствительных штаммов), тогда как в остром периоде доля выявленных резистентных штаммов составила 66,7 % и 71,4 % соответственно.

Минимальной активностью в отношении синегнойной палочки как в позднем, так и в остром периодах обладали гентамицин и ципрофлоксацин, к ним были резистентны 75–77,8 % исследованных штаммов.

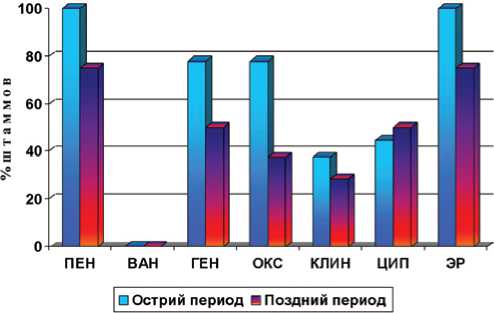

Анализ антибиотикограмм 17 штаммов Staphylococcus spp. показал (рис. 6), что подавляющее их большинство устойчивы к действию бензилпенициллина (100 % — в остром и 75 % — в позднем периодах). Устойчивость к пенициллину обусловлена способно-

В Острый период □ Поздний период

Рис. 4. Резистентность к антибактериальным препаратам штаммов Escherichia coli , выделенных из мочи больных с травмой спинного мозга. Обозначения: АН — амикацин; АМП — ампициллин; ГЕН — гентамицин; Ко-тр — ко-тримоксазол; ЦТК — цефотаксим; ЦАЗ — цефтазидим; ЦИП — ципрофлоксацин

Рис. 5. Резистентность к антибактериальным препаратам штаммов Pseudomonas aeruginosa , выделенных из мочи больных с травмой спинного мозга. Обозначения: АН — амикацин; ГЕН — гентамицин; ИМП — имипенем; ЦПК — цефепим; ЦАЗ — цефтазидим; ЦИП — ципрофлоксацин

Рис. 6. Резистентность к антибактериальным препаратам штаммов Staphylococcus spp ., выделенных из мочи больных с травмой спинного мозга. Обозначения: ПЕН — бензилпенициллин; ВАН — ванкомицин; ГЕН — гентамицин; КЛИН — Клиндомицин; ОКС — оксациллин; ЦИП — ципрофлоксацин, ЭР — эритромицин

стью микробных клеток к продукции бета-лактамаз. Из 9 выделенных в остром периоде штаммов стафилококков 7 штаммов относились к метициллин (оксациллин) — резистентным; у больных в позднем периоде болезни метициллинрезистентные стафилококки диагностировались реже: 3 штамма из 8 тестированных. Среди исследованных антибиотиков клиндамицин и ципрофлоксацин обладали наибольшей активностью: 50–71,4 % чувствительных штаммов. К гентамицину в остром периоде были резистентны 77,8 %, в позднем — 50 % штаммов.

Таким образом, основными возбудителями воспалительных процессов мочевыделительной системы у больных с травмой спинного мозга являются гра- мотрицательные бактерии (P. aeruginosa, P. mirabilis, E. coli) и коагулазоотрицательные стафилококки. Инфекционные осложнения, подтвержденные микробиологическими исследованиями, составили в остром периоде — 60 %, в позднем — 47,8 %. Максимальную активность в отношении выделенных штаммов микроорганизмов проявил цефтазидим. Для снижения частоты инфекционных осложнений следует учитывать механизмы устойчивости ведущих возбудителей. Особое внимание должно уделяться резистентности к оксациллину у стафилококков, продукции бета-лактамаз расширенного спектра у энтеробактерий и высокому уровню устойчивости к антибиотикам у P. aeruginosa.