Чжурчжэньские орудия для уборки урожая (по материалам Шайгинского городища)

Автор: Артемьева Надежда Григорьевна, Сорокин Виктор Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Изучаются орудия для уборки урожая - серпы и косы, обнаруженные на Шайгинском городище периода государства Восточное Ся (1215-1233). Впервые приведена полная статистика материала, разработана его новая классификация. Анализ коллекций археологических находок позволил сделать вывод, что типы сельскохозяйственных орудий были универсальными и не подвергались строгому функциональному разграничению при использовании. Выявлено, что серпы чжурчжэней аналогичны маньчжурским серпам-косам по форме, размерам и функциональному назначению. Разница заключается лишь в способе крепления лезвия к деревянному черенку. Система хозяйства и земледелия обладала выработанным многими столетиями своеобразием и передавалась из поколения в поколение. Хозяйственно-культурный тип, связанный с природной средой и географическим положением, не изменялся на протяжении долгого времени. По количеству сельскохозяйственного инвентаря, обнаруженного почти в каждом третьем жилище Шайгинского городища, можно заключить, что земледелие играло важную роль в экономике населения средневековых городищ Приморья.

Приморье, средневековье, государство восточное ся, чжурчжэни, поселения, серпы, косы

Короткий адрес: https://sciup.org/147220508

IDR: 147220508 | УДК: 930.26(517.63) | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-3-66-77

Текст научной статьи Чжурчжэньские орудия для уборки урожая (по материалам Шайгинского городища)

При реконструкции хозяйственного и общественного быта исчезнувшего народа, безусловно, необходимо уделять внимание его хозяйственно-культурному типу, обращая внимание на географическую среду и пространственное размещение [Андрианов, Чебоксаров, 1966. С. 3]. В полной мере это касается и средневековой истории Приморья. Так, большинство чжурчжэньских городищ периода государства Восточного Ся (1215–1233) относятся к поселениям военно-земледельческого характера, которые должны были находиться на самообеспечении. Военные поселенцы, объединенные в общины – «мэньань» и «моукэ», получали от правительства наделы на льготных условиях, тягловый скот и сельскохозяйственный инвентарь [Воробьев, 1975. С. 135]. Военные функции поселений можно определить по фортификационным сооружениям, месторасположению, внутреннему устройству и т. д. Гораздо труднее выявить земледельческое значение этих объектов.

Целью данной работы является характеристика орудий для уборки урожая у чжурчжэней по материалам раскопок Шайгинского городища, что позволит показать хотя бы «инструментальный» аспект земледельческих традиций его населения. В качестве задач впервые в отечественной археологии планируется проведение полного статистического анализа данного материала и разработка его новой классификации. На основе полученных данных будет показана роль земледелия в жизнедеятельности населения как в этом, так и в иных военноземледельческих поселениях государства Восточное Ся.

Результаты исследований и обсуждение

Известно, что на Шайгинском городище чжурчжэни культивировали мягкую пшеницу, ячмень, чумизу, гаолян, гречку, горох, сою, фасоль, вигну и рис [Шавкунов, 1990. С. 106]. При исследовании иных средневековых городищ были обнаружены остатки зерна культурных растений: пшеница мягкая – карликовая, пшеница-двузернянка, ячмень голозерный, ячмень пленчатый, просо итальянское (чумиза), гречиха культурная, маш (мелкосеменная фасоль), перилла (судза), гаолян, пайцза (просо японское) [Хорев, 2012. С. 50–51; Сергушева, 1991; Васильева, 2008; 2012. С. 51]. Это подтверждают и письменные источники [Воробьев, 1975. С. 224].

Но в отечественной литературе бытовала точка зрения об отсутствии в культуре чжур-чжэней серпов, что связывалось с грядковой системой земледелия и характерными для нее жатвенными орудиями, к которым были отнесены две разновидности жатвенных ножей и нож-косарь. При этом подчеркивалось, что внешне жатвенные орудия напоминают русские косы-горбуши, но из-за небольшой длины лезвия и его вогнутости эти орудия были отнесены к категории серпов-горбуш [Болдин, Шавкунов, 1979. С. 129, 130]. Очевидно, авторы, сравнивая форму чжурчжэньских серпов с европейскими аналогами и видя в них различия, попытались уйти от общепринятой терминологии, хотя позже один из авторов все же отнес эти орудия к серпам, разделяя их на два типа: черешковые и бесчерешковые [Болдин, 1986. С. 10].

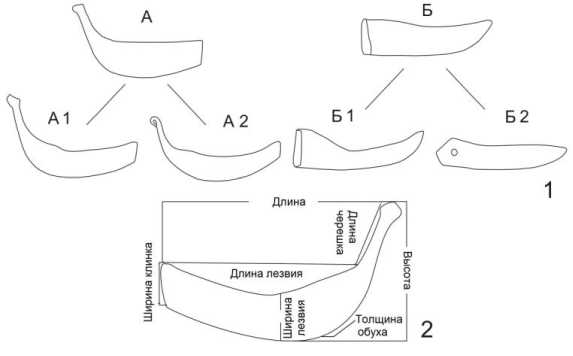

Всего на Шайгинском городище обнаружено 113 предметов, которые можно отнести к орудиям для уборки урожая. Они различны по сохранности. По морфологическим признакам их можно разделить на вид А – серпы, и вид Б – косы (рис. 1).

Рис. 1 . Классификация орудий сборки урожая:

1 – серпы (А), косы (Б); 2 – характеристика параметров серпов

Fig. 1 . Classification of harvest tools:

1 – sickles (A), scythes (B); 2 – sickle parameter characteristics

Вид А – ручное сельскохозяйственное орудие, используемое для уборки культурных и сорных растений. Состоит из закругленного лезвия, переходящего в черенок под углом 110–140°, который закреплялся в деревянной рукояти (см. таблицу). Лезвие у рукояти имеет небольшое расширение. Его конец широкий (3–4 см), не зауживающийся. Длина серпов находится в пределах 20–28 см, высота – 10–20 см. Длина лезвия от 16 до 22 см, ширина от 4 до 6 см. Длина черенка от 4 до 8 (10) см, ширина 1 см. По оформлению конца черенка серпы делятся на два подвида: А1 – черенок имеет плоское расширение (рис. 2, a ); А2 – черенок заканчивается петлей (рис. 2, б ).

Характерной особенностью серпов является его срезанная под углом 130° передняя (носовая) часть шириной около 4 см. Обух серпа всегда закруглен и имеет толщину до 0,5 см. Лезвие серпа хорошо заточено. У большей части серпов оно прямое или имеет слегка вогнутую форму.

Орудия изготавливались из железной полосы толщиной до 0,4 см, которую вытягивали по форме будущего серпа. Одновременно делалось специальное утолщение, служащее стопором для деревянной рукояти. Затем при помощи ковки вытягивалось лезвие, которое далее проходило термическую обработку. Это удалось проследить по заготовке серпа, найденной в жилище 53 (мастерская 6) Шайгинского городища. Изучение микроструктуры трех серпов показало, что большая их часть делалась цельностальными с последующей закалкой рабочей части. Иногда серпы ковались из железа с небольшим процентом углерода [Леньков, 1974. С. 115]. Качество металла, из которого изготавливали этот тип орудия в целом высокое. Лезвия почти всех хорошо сохранившихся серпов не имеют следов ударов о твердые предметы, т. е. их использовали при жатве растений.

Размерные характеристики сельскохозяйственных орудий Size characteristics of agricultural instruments

|

№ п/п |

Шифр |

Высота h , см |

Длина черешка L ч , см |

Длина L , см |

Длина лезвия L л , см |

Ширина клинка, см |

Ширина конца, см |

Толщина обуха, см |

Серпы

|

1 |

Ш-232-26 |

15,6 |

8 |

24,5 |

19,8 |

4 |

2,2 |

0,3 |

|

2 |

Ш-177-7 |

13,5 |

7,5 |

22 |

17,5 |

4,5 |

2,3 |

0,4–0,6 |

|

3 |

Ш-Б/Ш-1 |

20 |

9,5 |

28 |

22 |

6,5 |

3 |

0,3–0,4 |

|

4 |

Ш-242 |

12,9 |

7 |

23,7 |

18,5 |

5,4 |

1,5 |

0,4 |

|

5 |

Ш-172 |

14,9 |

7,5 |

24,5 |

20,5 |

4 |

4,5 |

0,2 |

|

6 |

Ш-218-10 |

14 |

6,5 |

23,5 |

19,2 |

4,2 |

обломан |

0,4 |

|

7 |

Ш-203 |

14,5 |

6,6 |

21 |

17,5 |

4,5 |

4 |

0,4 |

|

8 |

Ш-219-54 |

12,4 |

7 |

22,3 |

17 |

4,1 |

3 |

0,3 |

|

9 |

Ш-224-76 |

11,5 |

6,2 |

20,8 |

16 |

4,6 |

2,7 |

0,4 |

|

10 |

Ш-173 |

9,7 |

5,5 |

19,5 |

14,5 |

3 |

1 |

0,3 |

|

11 |

Ш-206-48 |

10,6 |

5,5 |

19,5 |

15,1 |

3,3 |

2 |

0,4 |

|

12 |

Ш-180 |

11 |

5,5 |

17,4 |

13,4 |

4 |

обломан |

0,3 |

|

13 |

Ш-В-5 |

13 |

6,1 |

21,4 |

17,3 |

4,2 |

3,2 |

0,3 |

|

14 |

Ш-72-77 |

12,1 |

6 |

21,2 |

17,1 |

4 |

2,5 |

0,3 |

|

15 |

Ш-266-62 |

12,2 |

6 |

19,5 |

15 |

4 |

1,5 |

0,3 |

|

16 |

Ш-БШ-2 |

10,9 |

4 |

18 |

14 |

5 |

3 |

0,3 |

|

17 |

Ш-194-30 |

9,9 |

5 |

19 |

15 |

5 |

1,5 |

0,5 |

|

18 |

Ш-БШ-3 |

7,5 |

5 |

18,5 |

13,5 |

3,2 |

2,3 |

0,3 |

|

19 |

Ш-9-50-50 |

6,1 |

4,5 |

20,7 |

16,5 |

4,5 |

1,5 |

0,3 |

|

20 |

Ш-232-24 |

16 |

8 |

22,5 |

18,5 |

3 |

3,5 |

0,3 |

|

21 |

Ш-167 |

10,5 |

6 |

25 |

20 |

5 |

2,5 |

0,3 |

|

22 |

Ш-8-РП-13 |

13 |

6,5 |

22 |

16,5 |

4,5 |

4,5 |

0,3 |

|

23 |

Ш-267-11 |

11 |

6 |

22,5 |

17,5 |

4,5 |

2,2 |

0,4 |

|

24 |

Ш-232-11 |

10,1 |

5 |

19,5 |

15,7 |

3,4 |

1 |

0,3 |

|

25 |

Ш-40-19 |

10,5 |

5 |

21,5 |

17,3 |

4 |

1,7 |

0,4 |

|

№ п/п |

Шифр |

Высота h , см |

Длина черешка L ч , см |

Длина L , см |

Длина лезвия L л , см |

Ширина клинка, см |

Ширина конца, см |

Толщина обуха, см |

|

26 |

Ш-Б/Ш-4 |

13 |

6 |

23,4 |

19,4 |

4 |

3,3 |

0,4 |

|

27 |

Ш-72-Д3-16 |

11 |

5,5 |

23,6 |

17,5 |

4 |

3,6 |

0,5 |

|

28 |

Ш-9-42-8 |

12 |

5,5 |

20 |

14,9 |

5,4 |

4,6 |

0,3 |

|

29 |

Ш-164-1 |

10 |

6,5 |

27,6 |

22 |

4,5 |

2,3 |

0,4 |

|

30 |

Ш-168 |

12,9 |

7 |

22,5 |

15,5 |

5,1 |

2,9 |

0,5 |

|

31 |

Ш-154 |

16 |

7,3 |

25,1 |

20,8 |

5,4 |

3,5 |

0,3 |

|

32 |

Ш-164-2 |

12,9 |

7 |

23,5 |

18 |

4 |

3 |

0,3 |

|

33 |

Ш-232 |

10 |

5 |

19,5 |

16 |

2,5–3,8 |

1 |

0,4 |

|

34 |

Ш-146 |

11,5 |

7 |

22,7 |

17,6 |

4,7 |

2,6 |

0,4 |

|

35 |

Ш-4-2-8 |

14,1 |

6 |

25,8 |

21,5 |

6,7 |

4,1 |

0,3 |

|

36 |

Ш-125-20 |

13,2 |

6 |

22,4 |

19,5 |

5 |

1 |

0,3 |

|

37 |

Ш-4-2-9 |

14,2 |

6 |

23,1 |

19,5 |

4,5 |

3,4 |

0,2 |

|

38 |

Ш-72-81-31 |

16,9 |

7,5 |

23 |

19,3 |

4 |

2,5 |

0,3 |

|

39 |

Ш-168-15 |

13 |

6 |

19,5 |

13,5 |

4,5 |

4 |

0,2 |

|

40 |

Ш-136-2 |

10 |

4 |

24,4 |

19 |

5 |

2,5 |

0,2 |

|

41 |

Ш-254-10 |

14 |

6,5 |

22 |

18,5 |

4,5 |

3,5 |

0,4 |

|

42 |

Ш-208 |

9,9 |

6,2 |

23 |

17,5 |

4,5 |

1,5 |

0,4 |

|

43 |

Ш-121-17 |

11,6 |

5,1 |

20,9 |

17,2 |

4,5 |

3,5 |

0,3 |

|

44 |

Ш-4-4-9 |

11,4 |

6,5 |

21,2 |

17,3 |

3,2 |

1,5 |

0,3 |

|

45 |

Ш-6-М4 |

14,2 |

5 |

23 |

20 |

5 |

1,5 |

0,3 |

|

46 |

Ш-254-30 |

8 |

4 |

16,4 |

12,9 |

2,5 |

1 |

0,3 |

|

47 |

Ш-П-1 около редута |

12,7 |

5,5 |

22,6 |

16,5 |

6 |

4 |

0,4 |

|

48 |

Ш-70-58-30 |

9,5 |

4,3 |

18,5 |

15,4 |

2,8 |

1,4 |

0,2 |

|

49 |

Ш-70-57-31 |

9 |

5,2 |

18,3 |

15,3 |

3,5 |

2,1 |

0,3 |

|

50 |

Ш-208-34 |

11,5 |

7,5 |

24,6 |

19 |

4,3 |

1 |

0,4 |

|

51 |

Ш-9-43-27 |

8,7 |

4 |

19,4 |

15 |

4,5 |

1,8 |

0,6 |

|

№ п/п |

Шифр |

Высота h , см |

Длина черешка L ч , см |

Длина L , см |

Длина лезвия L л , см |

Ширина клинка, см |

Ширина конца, см |

Толщина обуха, см |

Косы

|

1 |

Ш-193-20 |

4,6 |

— |

16 |

14 |

2,4 |

заострен |

0,3 |

|

2 |

Ш-238-4 |

3,8 |

— |

15 |

11 |

3 |

заострен |

0,2 |

|

3 |

Ш-220-61 |

4,6 |

— |

17,4 |

17,4 |

4 |

заострен |

0,5 |

|

4 |

Ш-277-10 |

5 см |

– |

12,2 |

12,4 |

2,2 |

1,5 |

0,3 |

|

5 |

Ш-277-39 |

4,5 |

– |

14,8 |

14,8 |

3 |

заострен |

0,3 |

|

6 |

Ш-248-42 |

4см |

– |

9,5 |

6 |

1,6 |

1 |

0,5 |

|

7 |

Ш-157 |

4,5 |

— |

15,1 |

14 |

3 |

заострен |

0,3 |

|

8 |

Ш-72-79 |

3 |

– |

9,8 |

10 |

2,4 |

1,9 |

0,3 |

|

9 |

Ш-БШ-6 |

4,5 |

– |

16,8 |

13,9 |

3,2 |

заострен |

0,3 |

|

10 |

Ш-160-73 |

4,5 |

– |

13 |

10 |

2 |

1 |

0,3 |

|

11 |

Ш-72-14 |

4,5 |

1,2 |

13,8 |

10 |

1,5 |

2,3 |

0,2 |

|

12 |

Ш-253-71 |

3,5 |

2,5 |

15 |

12,5 |

2,9 |

0,5 |

0,4 |

|

13 |

Ш-Б/Ш7 |

4 |

1,6 |

11,9 |

10 |

1,6 |

1,5 |

0,3 |

|

14 |

Ш-27-22 |

3,5 |

1,5 |

12,1 |

10,5 |

2 |

1,3 |

0,4 |

|

15 |

Ш-257 |

3,3 |

1,4 |

13,3 |

12 |

2,4 |

0,5 |

0,4 |

|

16 |

Ш-273-34 |

2,8 |

1,9 |

13 |

11,5 |

1,5 |

1 |

0,2 |

|

17 |

Ш-74-112 |

4 |

0,3 |

9,5 |

8,5 |

1,5 |

1 |

0,2 |

|

18 |

Ш-265-16 |

5,5 |

— |

18,1 |

18,1 |

5 |

2,5 |

0,4 |

|

19 |

Ш-222 |

4,9 |

– |

15,5 |

15,5 |

4,9 |

2,5 |

0,3 |

|

20 |

Ш-03-6 |

4 |

– |

17,5 |

17,5 |

3,5 |

3,5 |

0,4 |

|

21 |

Ш-71-64 |

3,7 |

— |

14,3 |

14,3 |

3 |

2,5 |

0,3 |

|

22 |

Ш-161-16 |

6,5 |

— |

16 |

16 |

5,8 |

1,6 |

0,3 |

|

23 |

Ш-251-13 |

3,5 |

— |

15,5 |

14 |

3 |

0,5 |

0,5 |

а

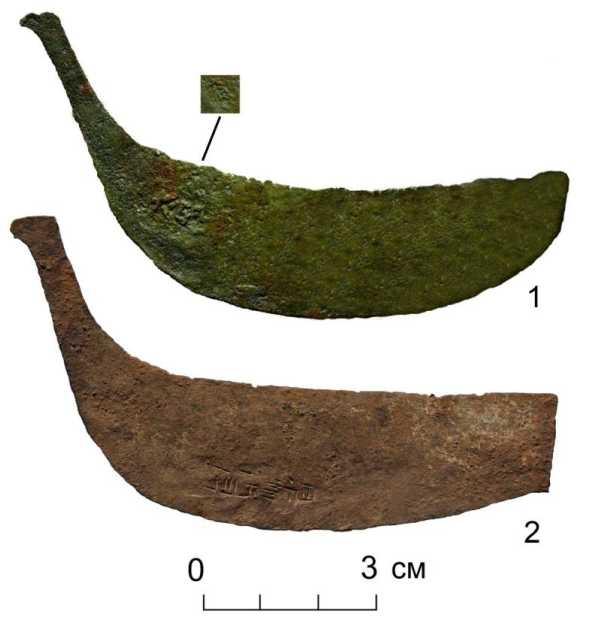

Рис. 2 (фото). Железные серпы:

а – подвид А1 ( 1 – 5 ) с плоским расширением черенка;

б – подвид А2 ( 1 – 5 ) с петлевидным завершением черенка

Fig. 2 (photo). Iron sickles:

a – subspecies A1 ( 1 – 5 ) with a flat handle extension;

b – subspecies A2 ( 1 – 5 ) with a loop-shaped handle

Найдены серпы, на рабочей части которых чеканкой или штампом нанесены знаки (рис. 3). Так, на серпе из жилища 137 было обнаружено клеймо в виде двух знаков большого чжурчжэньского письма, выбитых по горячему металлу при помощи штампа. Знаки не поддались расшифровке [Шавкунов, 1981. С. 120. Рис. 1, 1]. В жилище в районе Редута был найден серп с прочеканенной надписью, состоящей из трех иероглифов 县州官 (xian zhou guan, cянь чжоу гуань, «начальник округа Сяньчжоу»). В «Цзинь ши» (в списке округов в географическом разделе) такой округ не обнаружен. Э. В. Шавкунов считал, что клейма являлись не просто знаками личной собственности, а были своего рода гарантийным свидетельством квалифицированных мастеров о высоком качестве изделий [Там же. С. 121]. Надписи также были обнаружены на бронзовых зеркалах и чугунных гирях. Их анализ привел А. Л. Ивлиева к заключению, что они являлись регистрационными, указывающими на то, где была сделана регистрация и кем [Ивлиев, 1978. С. 108]. Скорее всего, надпись, обнаруженная на серпе, также указывала на место его регистрации, а клеймо – это знак мастера 1.

Рис. 3 (фото). Железные серпы ( 1 – 2 ) с надписями

Fig. 3 (photo). Iron sickles ( 1 – 2 ) with inscriptions

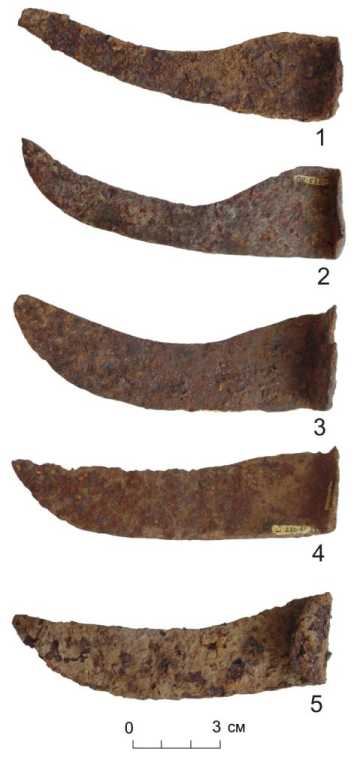

Вид Б – ручное сельскохозяйственное орудие коса, используемое для среза стволов гаоляна, травы для корма и топлива, а также для прополки. Состоит из почти ровного железного полотна с плавно поднятым вверх, скругленным (острым) краем и закругленной спинкой. По способу крепления к деревянной рукояти косы делятся на два подтипа (см. рис. 1). Подтип Б1 – задняя сторона косы (обушок) закруглялась в виде скобы, благодаря чему и крепилась за рукоять (рис. 4, а ). Подтип Б2 – на задней стороне косы находилось одно или два отверстия диаметром 0,3–0, 4 см для крепления (рис. 4, б ). В одном случае (Ш-251-13) в полотне косы сохранился железный стержень с клепками (рис. 4, б , 4 ).

Размеры полотен кос – 10–18 см, ширина 2,5–5 см (см. таблицу). Рукоять косы этого типа толщиной 3,5–4,0 см крепилась под углом 90°. Черенок или рукоять изготавливали из тонких стволиков или подходящих сучков различных пород деревьев [Стариков, 1967. С. 158]. Эти инструменты не применялись для скашивания сена, как коса-литовка, а использовались в качестве полольника, а также для заготовки кустарника. Почти на всех обнаруженных экземплярах изделий прослеживаются следы от соприкосновения с материалом такого рода.

Рис. 4 (фото). Железные косы:

а – подвид Б1 ( 1 – 5 ) – обушок закруглен в виде скобы;

б – подвид Б2 ( 1 – 4 ) с отверстиями для крепления

Fig. 4 (photo). Iron scythes:

a – subspecies B1 ( 1 – 5 ) – the pick is rounded in the form of a bracket;

b – subspecies B2 ( 1 – 4 ) with holes for fastening

б

Скорее всего, серпы и косы чжурчжэней были универсальными орудиями, использовавшимися в жатвенных целях. Поэтому для Северо-Востока Китая относительно них применялся термин «серп-коса» [Стариков, 1967. С. 158], и даже была сделана попытка ввести в оборот еще один термин для обозначения китайского «серпа-косы» – «угловой серп» [Че-боксаров, 1965. С. 106].

Заключение

Шайгинское городище является наиболее изученным памятником этого вида на территории Приморья. Здесь раскопано 295 жилищ, выделены усадьбы и специализированные кварталы, в которых проживали профессиональные ремесленники [Шавкунов, 1990. С. 65]). Как показал анализ полученных материалов, земледелие играло важную роль в экономике средневековых поселений Приморья, а уборкой урожая занималась значительная часть населения

[Артемьева, Болдин, 2015]. Так, судя по статистике, серпы или косы здесь были в каждом третьем жилище. Однако попытка картографировать этот материал на плане городища и выделить концентрацию усадеб, связанных с сельским хозяйством, не увенчалась успехом.

Изучая земледелие Северной Маньчжурии, исследователи еще в позапрошлом веке подчеркивали, что данная система хозяйства обладает своеобразием, которое было выработано много веков назад и в последующем передавалось из поколения в поколение почти без всяких изменений [Толмачев, 1934. С. 47; Константинов, 1925. С. 28]. Это также хорошо прослеживается и на земледельческих орудиях. Так, чжурчжэньские серпы аналогичны более поздним маньчжурским серпам-косам [Стариков, 1967. С. 158. Рис. 59]. Они совпадают по форме, размерам и функциональному назначению (разница лишь в способе крепления лезвия к деревянному черену). В данной связи следует подчеркнуть, что традиции, сохранявшиеся не одно столетие, в настоящее время являются материалом для всевозможных реконструкций.

Received

23.04.2020

Список литературы Чжурчжэньские орудия для уборки урожая (по материалам Шайгинского городища)

- Андрианов Б. В., Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-культурные типы и проблемы их картографирования // Народы Юго-Восточной Азии. М.: Наука, 1966. С. 3–16.

- Артемьева Н. Г., Болдин В. И. Земледелие и животноводство чжурчжэней Приморья в XII–XIII вв. (по письменным и археологическим источникам) // РА. 2015. № 3. С. 79–93.

- Болдин В. И. Земледелие и животноводство у бохайцев и чжурчжэней Приморья (по материалам археологических исследований): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1986. 17 с.

- Болдин В. И., Шавкунов Э. В. О характере и роли земледелия в хозяйстве населения Шайгинского городища // СЭ. 1979. № 6. С. 122–130.

- Васильева Т. А. Занятие земледелием населения Екатериновского городища (Приморский край) // Интеграция археологических и этнографических исследований. Новосибирск; Омск: Наука, 2008. С. 205–209.

- Васильева Т. А. Хозяйство населения Горнохуторского городища // Средневековые древности Приморья. Владивосток: Дальнаука, 2012. Вып. 1. С. 49–60.

- Воробьев М. В. Чжурчжэни и государство Цзинь (X в. – 1234 г.). Исторический очерк. М.: Наука, 1975. 448 с.

- Ивлиев А. Л. О надписях на бортиках средневековых бронзовых зеркал // Археологические материалы по древней и средневековой истории Дальнего Востока. Владивосток: Изд-во ДВНЦ АН СССР, 1978. С. 104–117.

- Константинов П. Ф. Земледелие в Северной Маньчжурии // Вестник Маньчжурии. 1925. № 8–10. С. 27–69.

- Леньков В. Д. Металлургия и металлообработка у чжурчжэней в XII веке (по материалам исследований Шайгинского городища). Новосибирск: Наука, 1974. 188 с.

- Сергушева Е. А. Изучение семян культурных растений с Ананьевского городища // Современное состояние и перспективы развития научных исследований молодых обществоведов Дальнего Востока. Препр. Владивосток: [б. и.], 1991. С. 88–91.

- Стариков В. С. Материальная культура китайцев Северо-Восточных провинций КНР. М.: Наука, 1967. 254 с.

- Толмачев В. Я. Земледельческие орудия маньчжурского крестьянина // Вестник Маньчжурии. 1934. № 4. С. 47–70.

- Хорев В. А. Свод археологических источников по средневековой истории Приморья. Средневековые города Приморья XII–XIII вв. Ананьевское городище. Владивосток: Дальнаука, 2012. 340 с.

- Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-культурные типы народов Восточной Азии // Народы Восточной Азии. М.: Изд-во АН СССР, 1965. С. 90–112.

- Шавкунов Э. В. Письменные клейма чжурчжэней // Материалы по археологии Дальнего Востока СССР. Владивосток: Изд-во ДВНЦ АН СССР, 1981. С. 118–121.

- Шавкунов Э. В. Культура чжурчжэней-удиге XII–XIII вв. и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. М.: Наука, 1990. 284 с.