Цифровая эндоскопия в ранней диагностике воспалительных, деструктивных и структурных изменений пищеварительного тракта

Автор: Креймер Вадим Дмитриевич, Тюрин В.П., Костюченко Л.Н., Хомякова И.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.6, 2011 года.

Бесплатный доступ

Изучены диагностические возможности цифровой видеоэндоскопии с применением NBI-технологии для выявления воспалительных, деструктивных и структурных изменений слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Показано, что данная методика с высокой степенью достоверности осуществляет раннюю диагностику, определение распространенности и степени выраженности воспалительных и структурных изменений в слизистой оболочке обследуемых органов у больных с различной хронической патологией пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишок.

Энодскопия, пищевод, желудок, кишечник

Короткий адрес: https://sciup.org/140188721

IDR: 140188721 | УДК: 616.3-002-072.1

Текст научной статьи Цифровая эндоскопия в ранней диагностике воспалительных, деструктивных и структурных изменений пищеварительного тракта

Актуальность

Основным современным методом диагностики воспалительных и деструктивных заболеваний желудочнокишечного тракта (ЖКТ) является эндоскопия. Она позволяет визуально оценить состояние слизистой оболочки пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишок и произвести прицельный забор материала для морфологического исследования. Внедрение цифровой видеоэндоскопии с различными уточняющими визуальными возможностями способствовало значительному улучшению детальной оценки выявляемой патологии, уточнению ее наличия, локализации, глубины, формы и размеров [4, 7].

Одной из таких уточняющих визуальных технологий при проведении эндоскопических обследований органов пищеварения в последние годы является NBI-система визуализации [1, 6, 8, 9]. Данная методика способствует выявлению хронических воспалительных заболеваний на ранних стадиях [2, 3].

Цель исследования : изучение диагностических возможностей цифровой видеоэндоскопической системы с NBI-технологией для выявления воспалительных, деструктивных и структурных изменений слизистой оболочки различных отделов ЖКТ, в сравнении с эндоскопическим оборудованием предшествующих поколений.

Материалы и методы

Характеристика клинических групп. Обследовано 2115 больных: 1121 пациент с различной патологией ЖКК обследован с применением NBI-системы визуализации

(группа наблюдения) и 994 (группа сравнения) – осмотрены в обычном световом режиме. В основной группе было 506 мужчин и 615 женщин в возрасте от 16 до 85 лет; средний возраст – 39,6±13,8 года. Группу сравнения составили 523 мужчины и 471 женщин в возрасте от 18 до 74 лет; средний возраст – 42,6±12,8 года.

Из 1121 обследованного в группе наблюдения эндоскопическое исследование верхних отделов ЖКТ (эзофагогастродуоденоскопия, ЭГДС) произведено 969 пациентам и 152 – эндоскопическое исследование толстой кишки (колоноскопия, КС).

По характеру выявленной патологии пациенты группы наблюдения распределились следующим образом: признаки ГЭРБ с рефлюкс-эзофагитом отмечены у 458 (47,3%) из 969 пациентов, поверхностный гастрит – у 727 (75,0%), эрозивный гастрит – у 131 (13,5%), атрофический гастрит – у 111 (11,5%) больных. У 864 (89,2%) при проведении гастродуоденоскопии с использованием NBI-технологии наряду с хроническим воспалением желудка выявлено хроническое воспаление слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки (дуоденит), которое также имело различную степень выраженности и распространенности. Во всех случаях при проведении исследования установлена локализация воспаления, диагностирован тип дуоденита. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки диагностирована у 156 (16,1%) из 969 обследованных: у 66 (42,3%) дефекты локализовались в желудке, у 75 (48,1%) – в двенадцатиперстной кишке, у 15 (9,6%) – дефекты установлены желудке и двенадцатиперстной кишке. У 134 (88,2%) из 152 при выполнении КС

выявлены признаки хронического поверхностного колита, у 12 (7,9%) – хронического атрофического колита, у 6 (3,9%) – язвенно-некротические изменения слизистой оболочки различной степени выраженности.

В группе сравнения эндоскопические исследования произведены 994 больным: ЭГДС – 838 и КС – 156. Диагностирована следующая патология: ГЭРБ с хроническим рефлюкс-эзофагитом – у 126 (15,0%) пациентов, поверхностный гастрит – у 687 (82,0%) больных, эрозивный – у 125 (14,9%) обследованных, атрофический – у 26 (3,1%) пациентов. Наряду с хроническим гастритом, у 243 (29,0%) из 838 обследованных пациентов диагностированы признаки хронического дуоденита. Язвенные поражения диагностированы у 31 (3,7%) из 838 больных, в том числе у 19 (61,3%) – в желудке, у 10 (32,3%) – в двенадцатиперстной кишке и у 2 (6,5%) – в желудке и двенадцатиперстной кишке. При колоноскопии у 148 (94,9%) из 156 больных установлен хронический поверхностный колит различной степени выраженности, у 7 (4,5%) – атрофический колит, у 1 (0,6%) – солитарная язва.

Характеристика методов обследований

В группе наблюдения больных обследовали на аппаратуре EVIS EXERA-II с NBI-системой визуализации; для выполнения ЭГДС применяли аппарат GIF H180, для КС – CF H180AL. Исследования в группе сравнения проводили обычными световолоконными эндоскопами: GIF-XQ 40 (для ЭГДС) и CF-40L (для КС), а так же видеоэндоскопи-ческими аппаратами первого поколения GIF-Q 160 (для ЭГДС) и CF-Q160L (для КС) на системе EVIS EXERA-I. Вся эндоскопическая аппаратура в обеих группах – производства фирмы «OLYMPUS», Япония. Для описания визуальной картины слизистой оболочки при осмотре в обычном световом режиме использовали международную эндоскопическую классификацию OMED [5]. Для оценки визуальной картины при исследовании в NBI-режиме применяли новые критерии, разработанные нами ранее [2, 3].

Пациентам группы наблюдения (509 из 969, 52,1%) и группы сравнения (269 из 838, 32,1%) при ЭГДС, а также 69 (45,4%) из 152 пациентов группы наблюдения, и 50 (32,0%) из 156 группы сравнения при КС проводили биопсию с последующим гистологическим исследованием полученного материала. Забор материала для гистологического исследования, с целью морфологического подтверждения воспалительных изменений, производили из наиболее визуально измененных участков слизистой оболочки, с учетом данных, полученных при исследовании в NBI-режиме визуализации или световой эндоскопии. Все морфологические исследования в обеих группах выполнялись одним врачом-патоморфологом.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы STATISTIKA-6 (StatSoft, США) . Применен регрессионный анализ, анализ факторной структуры изучаемых признаков с помощью метода главных компонент. Соответствие результатов визуальной картины в NBI-режиме и результатов биопсии оценивалась методом анализа канонических корреляций. Различия считали достоверными при р<0,001.

Результаты и их обсуждение

Эндоскопические признаки ГЭРБ с хроническим рефлюкс-эзофагитом диагностированы у 458 (47,3%) из 969 обследованных. У большинства (353 из 458, 77,1%) больных были установлены признаки хронического катарального эзофагита, у 78 (17,0%) из 458 отмечены различной степени выраженности и распространенности эрозивные изменения, у 27 (5,9%) – эрозивно-язвенные и язвенные поражения, в том числе рубцовые.

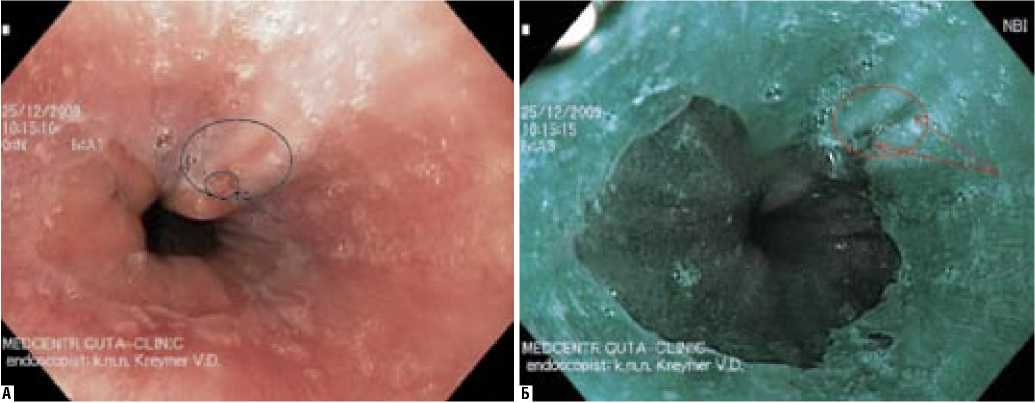

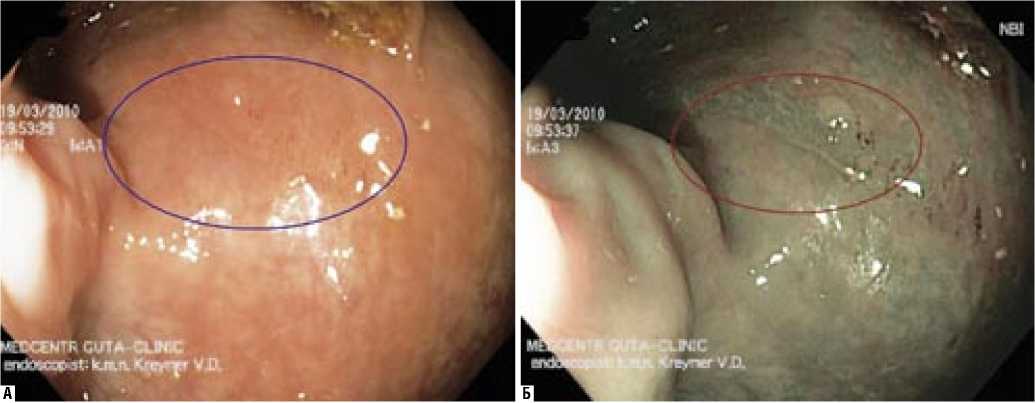

О наличии хронического воспаления слизистой пищевода, прежде всего при его минимальной выраженности, можно судить только по степени деформации («зазубренности») Z-линии, которая иногда визуализируется только при обследовании в NBI-режиме (рис. 1).

Рис. 1. Эндоскопическая картина хронического рефлюкс-эзофагита при осмотре в обычном (А) и NBI (Б) режимах

При этом следует отметить, что слизистая пищевода выше Z-линии при осмотре в NBI-режиме в отсутствие воспаления имеет характерное светло-изумрудное (синезеленое) свечение.

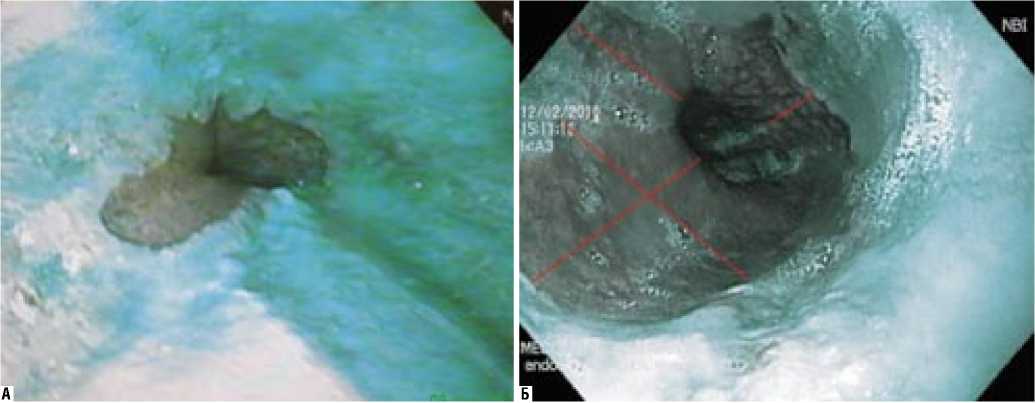

Эрозивные и эрозивно-язвенные поражения слизистой пищевода при исследовании в NBI-режиме диагностировали либо по «дефектам» свечения, либо по наличию перифокального воспаления, наиболее отчетливо визуализируемому только при исследовании в NBI-режиме (рис. 2).

Свечение слизистой при осмотре в NBI-режиме имеет характерную особенность в виде насыщенного, темного сине-зеленого свечения.

Обследование больных с применением NBI-режима повысило возможность диагностики «пищевода Барретта» до 100%, характеризующегося наличием так называ- емых «малых и больших сегментов», которые в новой системе визуализации отчетливо визуализируются в контрасте к окружающим участкам слизистой (рис. 3).

Эндоскопические признаки воспалительных изменений слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки различной степени выраженности при обследовании в NBI-режиме имеют свои особенности: при минимальном воспалении – с сиреневым свечением различной степени выраженности, при умеренно выраженном воспалении – с насыщенным сиреневым свечением, местами с диффузно распространенными очагами умеренно выраженного сине-зеленого свечения. При выраженном воспалении слизистая приобретает насыщенное синее или сине-зеленое свечение, при этом данные изменения носят, как правило, диффузный мозаично распространенный характер.

Рис. 2. Эндоскопическая картина эрозивно-язвенного рефлюкс-эзофагита при осмотре в обычном (А) и NBI (Б) режимах

Рис. 3. Эндоскопическая диагностика «пищевода Барретта» при осмотре в NBI режиме: «малый» (А) и «большой» (Б) сегменты

У 98 (19,3%) из 509 обследованных в группе наблюдения при морфологическом изучении биоптатов слизистой оболочки желудка установлена кишечная метаплазия различных типов. Следует подчеркнуть, что на фоне сине-зеленого свечения морфологически подтвержденные изменения диагностированы у 96 (98,0%) из 98 больных. Аналогичный показатель в группе сравнения (у 44 из 269) составил 16,4%, р<0,001. Слизистая оболочка желудка у больных с кишечной метаплазией при осмотре в NBI-режиме имеет характерное очаговое насыщенное синее или сине-зеленое свечение, резко отличающееся от аналогичных очагов при воспалении. Последнее обстоятельство сделало возможным практически 100%-ное выявление очагов структурных изменений.

При проведении колоноскопии с применением NBI-системы визуализации, у 134 (88,2%) из 152 больных группы наблюдения выявлены признаки хронического поверхностного колита. Диагностированы как очаговые, так и диффузные воспалительные изменения слизистой оболочки толстой кишки различной степени выраженности.

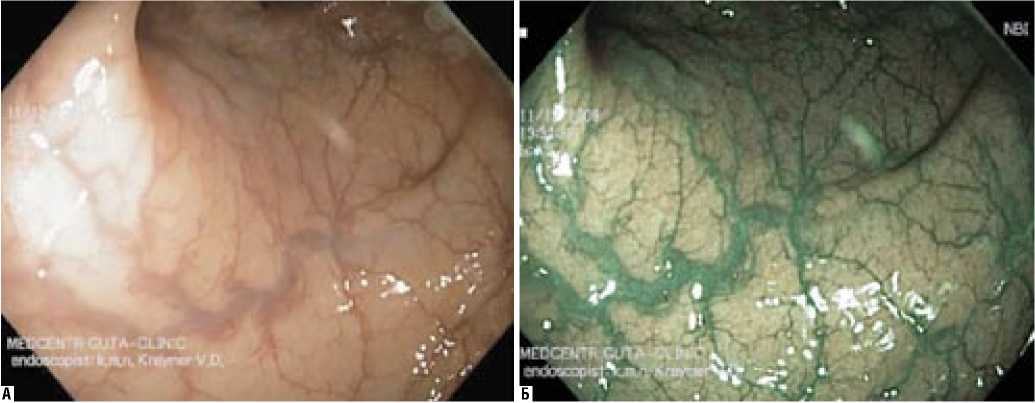

При осмотре слизистой оболочки толстой кишки в отсутствие воспаления отчетливо визуализируется сосудистый рисунок, имеющий характерное зеленое свечение. При этом окружающая слизистая имеет бледный сиренево-серый цвет (рис. 4).

Слизистая с признаками минимального воспаления (у 51 из 134, 38,1%) при осмотре в NBI-режиме имеет специфическое незначительно выраженное зеленое свечение, отмечаемое в основном перивазально (рис. 5).

При наличии умеренно выраженного воспаления (у 72 из 134, 53,7%) слизистая приобретает умеренно выра-

Рис. 4. Эндоскопическая картина при осмотре в обычном (А) и NBI (Б) режимах, при отсутствии воспаления

Рис. 5. Эндоскопическая картина при осмотре в обычном (А) и NBI (Б) режимах, при минимальном воспалении

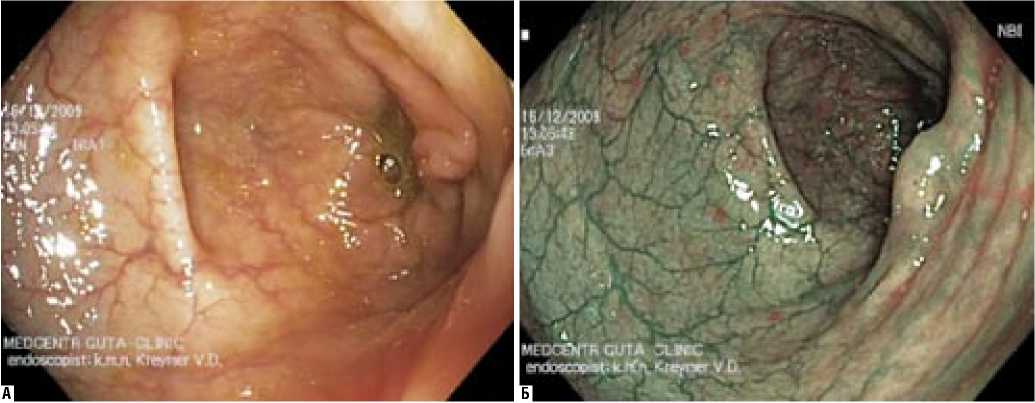

женное специфическое светло-зеленое свечение, на фоне которого более отчетливо визуализируется сосудистый рисунок, в том числе и мелкого калибра, который имеет более насыщенный в сравнении с воспалительным фоном зеленый цвет (рис. 6).

У 11 из 134 (8,2%) больных при осмотре в NBI-режиме диагностировали выраженные очаговые и диффузно распространенные воспалительные изменения слизистой оболочки толстой кишки в виде насыщенного зеленого свечения; сосудистый рисунок при этом практически не визуализировался (рис. 7).

Исследование в NBI-режиме сделало возможным отчетливую визуальную диагностику демаркационной зоны воспаления (рис. 8).

Морфологические исследования биоптатов у больных с различными степенями выраженности визуальных изменений в NBI-режиме выявило гистологические признаки соответствующих степеней выраженности воспаления.

При эндоскопическом исследовании с использованием NBI-технологии у 6 больных диагностированы язвенно-некротические изменения, в том числе обусловленные наличием болезни Крона и неспецифического язвенного колита. У одного больного, по результатам проведенного морфологического исследования установили сочетание обоих заболеваний. Применение NBI-системы визуализации у ряда обследованных способствовало диагностированию рубцово-язвенных изменений, которые при исследовании в обычном световом режиме были практически трудно различимы (рис. 9).

Сопоставляя данные эндоскопической картины в основной и контрольной группах при исследовании

Рис. 6. Эндоскопическая картина при осмотре в обычном (А) и NBI (Б) режимах, при умеренном воспалении

Рис. 7. Эндоскопическая картина при осмотре в обычном (А) и NBI (Б) режимах, при выраженном воспалении

Рис. 8. Зона демаркации воспаления при осмотре в обычном (А) и NBI (Б) режимах

Рис. 9. Диагностика рубцово-язвенных изменений: эндоскопическая картина при осмотре в обычном (А) и NBI (Б) режимах

в обычном и NBI-режимах визуализации исходили из предположения, что свечение слизистой в NBI-режиме зависит от наличия и степени выраженности воспаления. Обратили внимание, что в основной группе число больных с минимальными воспалительными изменениями, выявленными при обследовании в NBI-режиме более, чем в 2 раза превышает число больных с аналогичными изменениями в контрольной группе (37,5% и 16,9%, соответственно; р<0,001). Число обследованных с максимально выраженными воспалительными изменениями в основной группе значительно меньше числа больных с подобными изменениями в контрольной группе (7,6% и 38,2%, соответственно; р<0,001). Разница в числе больных с выявленными воспалительными изменениями средней степени выраженности в обеих группах (54,9% – в основной и 44,9% – в контрольной) не превысила пределов погрешности (не более 10%, р>0,05).

Статистическая обработка полученных данных методом ранговой корреляции Спирмена установила соответствие между степенью выраженности воспаления, типом воспаления и эндоскопической картиной при исследовании в NBI-режиме. Степень тесноты корреляционных связей между признаками «NBI-зеленый» и «выраженность воспаления» составила r>0,7, что соответствует высокой тесноте корреляционной связи.

Обсуждение полученных результатов

Видеоэндоскопия с NBI-системой позволяет проводить осмотр в узком сине-зеленом спектре световой волны (415–445 нм) [1]. Это улучшает визуализацию поверхностных структурных изменений в слизистой оболочке, в том числе, сосудистые, воспалительно-деструктивные, а также ранние клеточные изменения по типу метаплазии [2, 6, 7]. Изменение цветового режима визуализации, при

переходе с обычного на NBI-режим, существенно меняет эндоскопическую картину. Отчетливо просматриваются сосудистые структуры, их изменения, деформация. Четко визуализируются очаги периваскулярного воспаления.

NBI система визуализации повысила до 100% диагностику ГЭРБ с хроническим рефлюкс-эзофагитом и «пищеводом Барретта», а также очагов кишечной метаплазии в желудке (до 98%–100%); улучшила диагностику минимальных воспалительных и деструктивных изменений в двенадцатиперстной кишке: отмечено повышение выявляемости на 23%; повысила выявляемость патологии толстой кишки до 37,5% (р<0,001). Чувствительность и специфичность метода при обследовании различных отделов желудочно-кишечного тракта составили 99,8% и 79%, соответственно.

Сопоставление данных осмотра в обычном и NBI-режиме свидетельствует о лучшей диагностике воспаления слизистой оболочки различных отделов пищеварительного тракта при NBI-режиме по наличию, распространенности и интенсивности сине-зеленого и/или зеленого свечения. Интенсивность сине-зеленого и/или зеленого свечения в NBI-режиме визуализации делает возможным определение степени выраженности воспаления. Данная система визуализации сделала возможным диагностику ранее трудно визуализируемых воспалительно-деструктивных и эрозивно-язвенных изменений, в том числе на стадии неполной эпителизации, что было трудно разрешимой задачей при исследовании в обычном световом режиме.

Выводы (таким образом):

-

1. Применение NBI-методики при выполнении стандартного эндоскопического обследования повышает выявляемость воспалительно-деструктивных и структурных изменений в слизистой оболочке различных отделов желудочно-кишечного тракта. При этом определяется корреляционная зависимость между интенсивностью свечения слизистой в NBI-режиме и активностью воспаления. Степень тесноты корреляционной связи r>0,7 (высокая).

-

2. Визуальная картина при исследовании различных отделов желудочно-кишечного тракта в NBI-режиме позволяет более точно определить локализацию, степень выраженности и распространенность воспаления. Исследование в NBI-режиме сделало возможным отчетливую визуализацию не только очагов воспаления, но и демаркационной зоны воспаления. Это позволяет более точно выполнять забор биопсионного материала для проведения дальнейших морфологических исследований, что достоверно повышает диагностическую значимость последних.

-

3. Исследование в NBI-режиме достоверно улучшило диагностику кишечной метаплазии различных типов в слизистой оболочке желудка, на основании четкой визуализации этих очагов, по сравнению с результатами световолоконной эндоскопии (98%–100% и 16,4%, соответственно), р<0,001.

Список литературы Цифровая эндоскопия в ранней диагностике воспалительных, деструктивных и структурных изменений пищеварительного тракта

- Кашин С.В. Узкоспектральная и увеличительная эндоскопия -новые возможности диагностики пищевода Баррета/С.В. Кашин//Возможности NBI в эндоскопической диагностике заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. -Москва: Издание ООО «ОЛИМПАС», 2007. -С. 3-9.

- Креймер В.Д. Эффективность новой NBI-технологии при эндоскопическом обследовании пациентов с хроническим гастритом/В.Д. Креймер, В.П. Тюрин, Е.А. Коган, А.Л. Пурунджан//Клиническая медицина. -2008. -№ 12. -С. 43-47.

- Креймер В.Д. Хронические дуодениты: новые аспекты эндоскопической диагностики с использованием NBI-технологии./В.Д. Креймер, В.П. Тюрин, А.Л. Пурунджан, Е.А. Коган//Клиническая медицина. -2009. -№ 3. -С. 45-49.

- Малихова О.А. Роль новейших технологий в эндоскопической диагностике и оценке эффективности лечения лимфом желудка/О.А. Малихова, Б.К. Поддубный, Ю.П. Кувшинов, И.П. Фролова//Consilium Medicum. -серия «Современная онкология». -2005. -Т. 7, № 3. -С. 16-28.

- Маржатка З. -Терминология, определение терминов и диагностические критерии эндоскопии пищеварительного тракта/З. Маржатка. -Бад-Хомбург: Нормед, 1996. -136 с.

- Новые возможности эндоскопического скрининга рака пищеварительной системы [Устный доклад]/С.В. Кашин [и др.]. -Материалы 14 Российсской Гастроэнтерологической Неделе. -М. -2006.

- A new method of diagnosing gastric intestinal metaplasia: narrow-band imaging with magnifying endoscopy/N Uedo [et al.]//Endoscopy. -2006. -Vol. 38, № 8. -С. 819-824.

- Correlation between narrow band imaging and nonneoplastic gastric pathology: a pilot feasibility trial/A Bansal [et al.]//Gastrointest Endosc. -2008. -Vol. 67, № 2. -С. 210-216.

- Kaltenbach T. A randomised tandem colonoscopy trial of narrow band imaging versus white light examination to compare neoplasia miss rates/T. Kaltenbach, S. Friedland, R. Soetikno//Gut. -2008. -Vol. 57, № 10. -С. 1406-1412.