Цифровая образовательная среда в период пандемии COVID-19: реалии и перспективы

Автор: Морозов Александр Владимирович, Небродовская-Мазур Елена Юрьевна, Матвеева Инна Петровна

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Цифровая трансформация общественных отношений

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено влияние эпидемии коронавируса COVID-19 на развитие образования в условиях цифровизации образовательного пространства. С одной стороны, пандемия ускорила внедрение цифровых технологий в образовательную среду; с другой - привела к крупнейшему сбою в функционировании системы образования во всём мире. Эпидемия усугубила существовавшую проблему неравенства в сфере образования, отразилась на продуктивности образовательного процесса. Изучение факторов влияния на эффективность дистанционных технологий обучения является важным аспектом снижения образовательных потерь в долгосрочной перспективе .

Цифровая образовательная среда, пандемия, образование, цифровизация, дистанционный формат обучения, эффективность, мировой опыт

Короткий адрес: https://sciup.org/142231692

IDR: 142231692 | УДК: 316. | DOI: 10.24412/1994-3776-2022-1-25-31

Текст научной статьи Цифровая образовательная среда в период пандемии COVID-19: реалии и перспективы

Современное образование представляет собой фундаментальное основание, являющееся необходимым условием подготовки квалифицированных кадров

-

1 Морозов Александр Владимирович – доктор педагогических наук, профессор. Главный научный сотрудник НИЦ-2, ФКУ «Научно-исследовательский институт ФСИН России».

Небродовская-Мазур Елена Юрьевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии. Московский психолого-социальный университет.

Матвеева Инна Петровна – кандидат социологических наук, доцент кафедры психологии. Институт мировых цивилизаций, Москва.

-

А. Morozov – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor. Chief Researcher, NIC-2, FKU "Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia".

-

E. Nebrodovskaya-Mazur – PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of Psychology. Moscow Psychological and Social University

I. Matveeva – PhD in Social Sciences, Associate Professor of the Department of Psychology. Institute of World Civilizations, Moscow

независимо от их специализации и направления деятельности (экономическая, технологическая, юридическая, информационная, психологическая или др.).

Вместе с тем, высокий темп развития экономики, внедрение современных цифровых технологий, запросы и нужды компаний в современной динамически-развивающейся и активно функционирующей рыночной экономике – также свидетельствуют о том, что одной из ключевых задач построения современной рыночной экономики является подготовка высокопрофессиональных кадров.

По мнению С.А. Тебиевой задача высшей школы в современных условиях – не только подготовить высококвалифицированного специалиста, отвечающего требованиям рынка труда, способного к профессиональному росту и развитию, но успешного гражданина, адаптированного к интенсивно меняющейся социальной, экономической и политической реальности, нацеленного на созидательную деятельность в социуме, усвоившего нравственные нормы и принципы общественного бытия; творческую личность, обладающую умениями вести толерантный диалог, достигать разумных компромиссов, владеющую технологиями социального партнерства и сотрудничества [12].

Считаем необходимым отметить, что в современных условиях цифровая образовательная среда весьма динамично трансформируется и адаптируется к новым реалиям [7; 17]. Значимое влияние на систему образования оказала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 [8], захватившая в 2020 году весь мир и волнообразно продолжающаяся в настоящее время. Кардинальные преобразования затронули все сегменты образовательного сектора. В связи с ограничительными мерами все учащиеся в кратчайшие сроки были вынуждены перейти на дистанционный формат получения образования, перестав посещать свои учебные заведения.

Пандемия COVID-19 привела к крупнейшей дестабилизации систем образования в истории, затронув почти 1,6 миллиарда учащихся в более чем 190 странах и на всех континентах [3].

Страны по всему миру отреагировали закрытием учебных заведений из-за коронавируса, внедряя подходы удалённого обучения, при этом, многие из них развернули программы онлайн-обучения.

Обеспечение непрерывности обучения на фоне закрытия школ стало приоритетной задачей для правительств всех стран мира, многие из которых задействовали информационные технологии и обязали учителей вести занятия по интернету [1; 5].

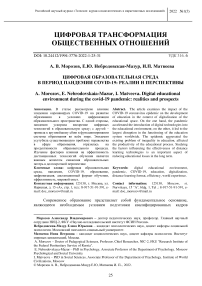

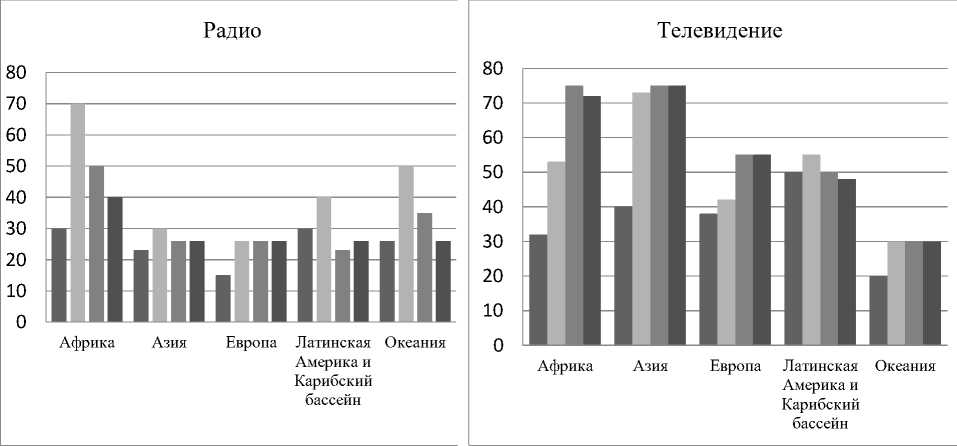

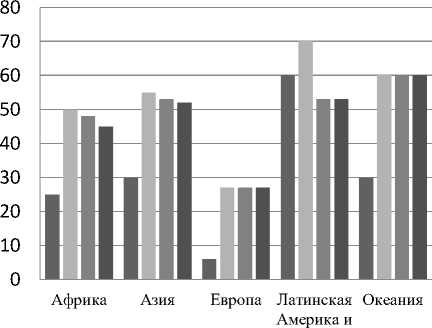

Однако онлайн-обучение выявило глубокий цифровой разрыв между странами и внутри стран. Несмотря на активный процесс цифровизации, мир характеризуется сильной технологической биполярностью Многие страны продолжают использовать телевизионные и/или радиопрограммы для осуществления дистанционного обучения. Африка наиболее активна в усилиях по использованию телевидения или радио (70%), некоторые сочетают и то, и другое (34% стран), в то время как Европа и Америка используют радио для этой цели в значительно меньшей степени, чем другие регионы и континенты, но очень активны в развертывании программ дистанционного обучения на основе использования телевидения (см. рис. № 1).

Анализ данных, представленных на рисунке № 1, позволяет нам сделать вывод о том, что некоторые методы, в ряде стран, применяются в большей степени, чем другие, что зависит от уровня образования и варьируется от региона к региону. В районах с ограниченным доступом к интернету правительства использовали более традиционные способы дистанционного обучения, зачастую представляющие собой сочетание образовательных теле- и радиопередач, а также распространение печатных материалов.

Относительно немногие страны занимаются оценкой показателей внедрения и эффективности методов дистанционного обучения. При этом, имеющиеся сведения указывают на различия в степени охвата: в странах с высоким уровнем дохода дистанционным обучением охвачено примерно 80-85% учащихся, в то время как в странах с низким уровнем дохода этот показатель снижается до менее 50% [2].

Этот недостаток в значительной степени объясняется цифровым разрывом и тем, что обездоленные группы населения имеют ограниченный доступ к таким базовым бытовым услугам, как электроснабжение; отсутствием технологической инфраструктуры, и низким уровнем цифровой грамотности среди субъектов образовательных отношений: учащихся, родителей и учителей.

Печатные материалы

Карибский бассейн

Интернет

Карибский бассейн

-

■ Дошкольное образование

-

■ Младшие средние классы

Начальные классы

-

■ Средние средние классы

Рисунок 1. Выбор странами метода дистанционного обучения на период закрытия школ (в %) [3] .

Стоит подчеркнуть, что создание и использование радио и телевидения в качестве инструментов дистанционного обучения сопряжено с серьёзными проблемами, такими как:

-

• отсутствие образовательного контента в аудиовизуальных форматах;

-

• трудности, связанные с производством качественного контента в короткие сроки;

-

• отсутствие ранее существовавших партнёрских отношений по разработке и трансляции образовательного контента;

-

• необходимость общения и сотрудничества между специалистами в области образования и профессионалами аудиовизуального сектора для производства образовательных программ;

-

• отсутствие передовых технологий и опыта в мониторинге и оценке обучения.

В России, согласно исследованию ВЦИОМ, проведённому в 2020 году, 17% населения не пользуются интернетом [15].

Таким образом, полагаем возможным обратить внимание на тот факт, что пандемия усугубила существовавшую и ранее проблему неравенства в сфере образования, не позволяя продолжать учёбу значительной доле находящихся в наиболее уязвимом положении детей, молодых людей и взрослых – тех, кто живёт в бедных или сельских районах, беженцев, инвалидов и иных социально незащищённых категорий. Кроме того, образовательные потери угрожают охватить и будущие поколения и ликвидировать достигавшийся десятилетиями прогресс. Пандемия обострила существующее неравенство в области образования

Для сред с низким уровнем ресурсов ситуация с пандемией ощущается наиболее остро. В странах со средним и низким уровнем доходов уровень проникновения интернета достаточно низкий и большая доля учащихся не имеет устройств, позволяющих онлайн-обучение дома. Учащиеся ограничены в доступе к соответствующим учебным цифровым ресурсам (например, смартфону, ноутбуку или компьютеру, скоростному подключению к интернету), а также не имеют подходящую домашнюю обстановку для обучения (например, тихое место для учёбы или собственный рабочий стол).

Согласно недавнему исследованию, проведённому по инициативе Статистического института ЮНЕСКО (UIS) и Целевой группы учителей, около 826 миллионов учащихся (50%), не посещающих классы из-за пандемии, не имеют доступа к домашнему компьютеру. Около 706 миллионов студентов не имеют доступа к интернету, а 56 миллионов живут в районах, не охваченных мобильными сетями [16].

Пандемия весьма остро обнажила целый ряд проблем цифровой образовательной среды, помимо технологического разрыва [18]. В частности, с переходом на новый – дистанционный формат обучения, образовательным организациям пришлось столкнуться со множеством трудностей, основными из которых стало отсутствие опыта и практики массового внедрения технологий удалённого доступа к получению образовательных услуг [9]. С другой стороны, существуют проблемы, связанные с конфиденциальностью информации, высокими первоначальными затратами для образовательных учреждений, проблемы доступности технических средств.

Для детей из неблагополучных семей, а также проживающих в социальноэкономически неблагополучных регионах, ограничивающим фактором стали недостаточные навыки и отсутствие доступа к средствам связи, необходимым для дистанционного обучения в период закрытия школ [3].

Вместе с тем, дистанционное обучение отразилось на продуктивности и мотивации учащихся к образовательному процессу [11]. Несмотря на то, что внедрение дистанционных образовательных технологий является ключевым фактором для обеспечения непрерывности образования, после закрытия учебных заведений исследователями наблюдается снижение эффективности образовательного процесса [14]. Для объяснения данного явления можно выдвинуть несколько аргументов:

-

• во-первых, исследования свидетельствуют о том, что находящиеся на карантине учащиеся, как правило, тратили меньше времени на обучение по сравнению с тем временем, когда школы были открыты для посещения;

-

• во-вторых, многие учащиеся, находящиеся дома из-за COVID-19, испытывали стресс и беспокойство, что также негативно сказалось на их способностях сосредоточиться на школьных занятиях;

-

• в-третьих, закрытие школы и отсутствие личного контакта сделали учащихся менее мотивированными для участия в учебной деятельности.

Исследования, проведённые в разных странах, подтверждают, что учиться дома оказалось намного сложнее, чем представлялось изначально. Так, согласно опубликованным данным Университетского колледжа Лондона, два миллиона британских школьников во время карантина, находясь на обучении в домашних условиях, уделяли в среднем лишь два с половиной часа в день занятиям по интернету. Исследование Мюнхенского университета, проведённое среди родителей немецких школьников, показало, что время, затрачиваемое детьми на обучение и выполнение домашних заданий, сократилось почти в два раза, с 7,4 до 3,6 часа в день. Вместе с тем, время, которое учащиеся проводили за просмотром телевизора, использованием мобильных телефонов или компьютерными играми, увеличилось до 5,2 часа в сутки. В итоге немецкие эксперты приходят к выводу, что закрытие школ в долгосрочной перспективе грозит реальными убытками и обучающимся, и государству [4].

Переход к онлайн-обучению, вызванный COVID-19, в большей степени сказался большим испытанием для детей начальных и младших классов средней школы, для которых начальный период обучения - это адаптационный период к новой среде.

Во время изоляции учащиеся из менее благополучных семей сталкиваются со стрессовой домашней обстановкой, например, им приходится делить ограниченное пространство и ограниченное количество цифровых устройств с другими членами семьи.

Также стоит отметить, что значимыми факторами, влияющим на обучение, являются стрессовые факторы и детско-родительские отношения. Даже взрослые люди перед лицом коронавирусной угрозы и под воздействием различных негативных факторов, в том числе, сопутствующего информационного поля сильно подвержены депрессивным и тревожным настроениям. В частности, дистанционное обучение школьников для многих родителей стало стрессогенной ситуацией [6]. Психологические проблемы, связанные с социальным дистанцированием, адаптацией к новым условиям самоизоляции, а также к проблемам, связанным с отсутствием полноценного отдыха и возможности пребывания на свежем воздухе, информационными психоэмоциональными перегрузками создали условия для повышенной эмоциональной лабильности.

Результат опроса, проведённого компанией Ipsos в конце ноября - начале декабря 2020 года среди 13000 человек из 28 стран в возрасте от 16-18 до 74 лет, показал, что около половины работающих взрослых испытывают повышенную тревогу из-за неуверенности в их рабочих местах (56%), стресса из-за изменений в рабочих процессах (55%), увеличения семейных обязанностей (45%). В России, как и в среднем по всем странам, наибольшее психологическое давление было связано с тревогой по поводу стабильности занятости: 53% работников сообщили о росте опасений потерять работу [10]. Данные цифры явно свидетельствуют о высоком уровне стресса людей, связанном с неопределённостью в условиях пандемии.

Финансовые, социальные, психологические проблемы, возникшие в условиях карантина, значимо влияют на уровень напряжённости взрослых и, как следствие, отражаются на детях. В сложившихся обстоятельствах многие родители неспособны психологически поддерживать своих детей, помогать им в обучении, сохраняя терпение.

В условиях ослабления карантинных ограничений, приоритетной миссией является восстановление образования и с осредоточение на возмещении потерь в обучении. Однако, учитывая, по-прежнему, высокую вирулентность вируса и высокий уровень неопределённости, необходимо планировать «гибридную» модель обучения, чтобы исключить кризис системы образования и, как следствие, спад экономики.

По ряду причин мир уже не будет таким, как прежде, и в данных условиях необходимо добиваться, чтобы цифровая образовательная среда была более гибкой, адаптированной и для этого важно выработать комплекс долгосрочных решений. Опираясь на положительный опыт и стремясь нивелировать допущенные ошибки необходимо внедрять новаторские меры реагирования в поддержку всей системы образования.

Как максимально сократить краткосрочные и долгосрочные потери в условиях цифровой образовательной среды:

-

• уменьшить риски снижения среднего уровня знаний;

-

• сократить разброс в успеваемости, возникший по причине неравномерного воздействия кризиса на различные социальные группы населения;

-

• предотвратить рост учащихся с низким уровнем успеваемости;

-

• предотвратить усиление неравенства в области образовательных достижений и, как следствие изменение в перспективе экономического положения домохозяйств.

В результате совокупного воздействия последствия пандемии для экономики и сферы образования могут превратиться в поколенную катастрофу. Таким образом, срыв образовательного процесса может иметь самые серьёзные последствия, выходящие за рамки сугубо образовательного сектора.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что кризис стал активным стимулом для инноваций в сфере образования. Эпидемия коронавируса COVID-19 ускорила внедрение ряда процессов, реализация которых ещё некоторое время назад находилась в стадии обсуждения, осмысления и критического анализа. Формат дистанционного образования дал богатый материал для исследования последствий тотального перехода от традиционных классических форм образования к цифровым [8; 13].

В связи с продолжающейся пандемией и развитием современных цифровых технологий в научных и деловых кругах не прекращаются активные дебаты относительно корректировки цифровой образовательной среды и возможности дальнейшего внедрения элементов цифровизации, дистанционного образования и конвергенции в краткосрочной и долгосрочной перспективе.