Цифровая платформа интегрированной оценки инновационного потенциала

Автор: Лосев Е.А.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Творчество молодых ученых

Статья в выпуске: 3 (147), 2024 года.

Бесплатный доступ

Целью авторского исследования является - продемонстрировать целесообразность формирования цифровой платформы для интегрированной оценки инновационного потенциала и поддержки инновационного кластерного развития, а также обосновать ее цель, функции, структуру. Необходимость подобной разработки определяется необходимость распространения процессов цифровизации и цифровой трансформации на предметную область управления инновационной деятельностью.

Инновации, инновационная деятельность, оценка инновационного потенциала, цифровая платформа

Короткий адрес: https://sciup.org/148329039

IDR: 148329039

Текст научной статьи Цифровая платформа интегрированной оценки инновационного потенциала

В современных условиях экономического развития Россия сталкивается с существенными внешними ограничениями, определяемыми агрессивными антироссийскими санкциями и в целом недружественной политикой ряда развитых стран, относимых в отечественной экономической литературе к т.н. «коллективному Западу» [1, 2, 3]. Это предопределяет необходимость не только решения задач импортоза-мещения и снижения импортозависимости, об актуальности которых неоднократно заявлялось, начиная с 2014 года (с момента введения т.н. «крымских» санкций) [4, 5, 6], но и обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации [7].

Достижение технологического суверенитета, в свою очередь, тесно связано не только с организацией выпуска отечественной высоко- и среднетехнологичной продукции, но и с развитием национальной инновационной системы, т.к. многие технологии, используемые сегодня в промышленности и иных секторах экономики России, базируются на применении иностранного оборудования, которое требуется заменять (по крайней мере, в части инновационных элементов) на отечественные разработки, что, безусловно, требует активизации инновационного процесса. Следовательно, возникает необходимость более тесной интеграции инновационных подсистем различных уровней для мобилизации их возможностей и достижения, на этой основе, инновационного синергетического эффекта.

ГРНТИ 06.39.21

EDN WMRIYP

Контактные данные для связи с автором: 119991, Москва, ул. Колмогорова, 1 (Russia, Moscow, Kolmogorov str., 1).

Логично полагать, что такого рода интеграция и сама должна осуществляться с использованием инновационных, в частности – цифровых, технологий, в формате специализированной цифровой платформы. В статье будут рассмотрены подходы к ее формированию и описаны ее характеристики.

Постановка задачи исследования

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, провозглашает в качестве одного из ключевых национальных интересов формирование цифровой экономики. При этом главным способом обеспечения эффективности цифровой экономики указывается внедрение технологии обработки данных, для чего необходимо развитие экосистемы цифровой экономики – партнерства организаций, построенного на основе взаимодействия технологических платформ, информационно-аналитических систем и прикладных интернет-сервисов.

Учитывая стратегическую значимость инновационной деятельности [8, с. 42], представляется востребованной цифровая платформа интегрированной оценки инновационного потенциала, охватывающая все уровни иерархии системы управления инновациями – от отдельного предприятия или организации до страны в целом.

Инновационный потенциал в наиболее общем смысле может пониматься как совокупность средств и возможностей экономической системы для получения результатов инновационной деятельности, воплощенных в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке или нового, или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности. При этом могут рассматриваться различные системы – так, в законодательстве упоминается инновационный потенциал государства, территорий и регионов, отраслей, кластеров и организаций [9].

Мы полагаем, что инновационный потенциалом экономической системы является выражением ее готовности и способности к инновационной деятельности, базирующихся на совокупности накопленных ресурсов (материальных, финансовых, кадровых, интеллектуальных, инфраструктурных и дополнительных источников повышения эффективности инновационной деятельности) и неиспользованных их возможностей, которые можно задействовать для получения инноваций [10].

На практике нашли применение различные методики оценки инновационного потенциала и инновационной активности государств, базирующиеся на оценке различных комбинаций структурных элементов и позволяющие строить инновационные рейтинги стран. Для формирования авторской позиции по данному вопросу мы применили компаративный подход к анализу существующих подходов к оценке инновационного потенциала региона и пришли к пониманию, что единой системы оценки нет, но возможно систематизировать разнокачественные и разнонаправленные показатели, с разных сторон характеризующие инновационную деятельность.

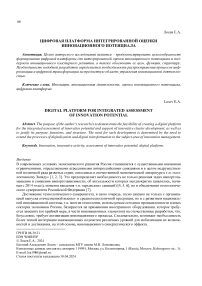

По нашему мнению, представляется востребованной цифровая платформа интегрированной оценки инновационного потенциала, охватывающая все уровни иерархии – от отдельного предприятия или организации до страны в целом. Формат информационно-аналитической платформы предполагает интеграцию существующих платформ и сетевых организаций (рисунок 1). Когнитивные технологии базируются на использовании базы данных – агрегатора релевантной информации для мониторинга, диагностики и прогнозирования на всех уровнях кооперации.

Разработка цифровой платформы

Сетевое взаимодействие организаций инновационной инфраструктуры обусловлено спецификой их деятельности: оказание услуг производится непосредственно в месте расположения организации или на территории субъекта инновационной деятельности; услуги надлежащего качества имеют непрерывный характер оказания, требуют установления долговременных партнерских отношений; содержание услуг не ограничивается работой с технической документацией; для проведения испытаний и исследований требуются специализированные активы (включая оборудование); для минимизации рисков организации инновационной инфраструктуры контролируются лицензирующими органами; к персоналу организаций инновационной инфраструктуры предъявляются высокие требования по уровню компетенций [11, c. 105-106].

Имеет место объединение в сеть формально независимых хозяйствующих структур, при котором участники согласовывают функции, не объединяя их (как происходит при выстраивании сетевых взаи- моотношений внутри фирмы). В ряде случаев участники являются конкурентами, получающими положительный эффект за счет синергического эффекта. Связи между участниками обеспечиваются потоками ресурсов (в том числе информационных).

Оценка инновационного потенциала региона

Оценка инновационного потенциала страны

Оценка инновационного потенциала субъекта инновационной деятельности

Технологии

Компе гении и

Инвестиций Технологии Компетенции

Информационно-аналитическая платформа I

Информационно-аналитическая платформа N

Рис. 1. Интеграция в формате информационно-аналитической платформы (составлено автором)

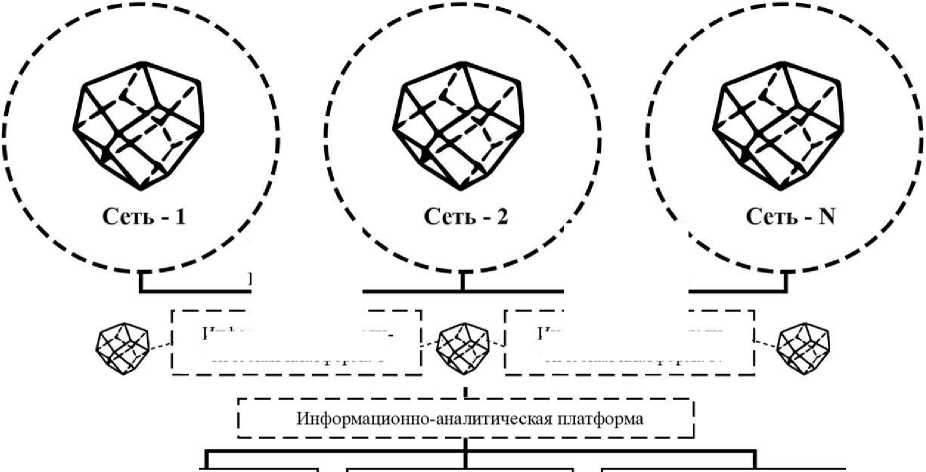

Проектирование и реализация информационно-аналитической платформы – достаточно сложная задача, требующая вовлечения в процесс специалистов с различными профессиональными компетенциями. Базовые этапы процесса представлены на рисунке 2. На первом этапе анализируются сценарии использования платформы, формулируются требования к ее функциональности (что должна делать платформа). Нефункциональные требования задают способы выполнения функций платформы, качества и ограничения.

Функциональные требования обладают следующими характеристиками: специфичность, подробность и конкретность (требования не должны допускать двоякого толкования, точно описывать входы и выходы); верифицируемость (чтобы гарантировать, что разработанная платформа соответствует требованиям, они должны поддаваться проверке и тестированию); ориентация на пользователя (требования формулируются таким образом, чтобы можно было гарантировать достижение целей функционирования платформы, соответствие ожиданиям пользователей); изменяемость (развитие проекта, изменение потребностей может привести к изменению требований).

Характеристики нефункциональных требований: качественный характер (обычно затрагивают такие свойства платформы, как надежность, производительность, безопасность, масштабируемость); глобальность (относятся к платформе в целом, а не отдельным модулям и функциям); стабильность (изменения в процессе реализации проекта минимальны); измеримость.

На этапе концептуального проектирования определяется облик информационно-аналитической платформы, принимаются технические и оформительские решения. Алгоритмизация предполагает составление математической модели решения задачи, выделение последовательности этапов и ее формализацию. При разработке интерфейса принимаются инженерные решения о взаимодействии пользователей с платформой с учетом соображений эргономики и юзабилити. На этапе разработки модулей обеспечивается их полная функциональность, подлежащая тестированию по тест-кейсам. Модули объединяются в единый комплекс, который также тестируется. Подготовка рабочей документации предусматривает создание комплекта документов, описывающих платформу (в том числе руководства администратора и руководства пользователя). На этапе внедрения осуществляется разворачивание и настройка платформы на промышленном контуре, обучение пользователей. Сопровождение включает техническую поддержку, выявление запросов на изменение и дополнение функциональности платформы.

Использование информационно-аналитической платформы обеспечит автоматизацию решения задач следующих пользователей: федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления; коммерческих и некоммерческих организаций, образующих инновационную инфраструктуру; коммерческих организаций (представителей малого, среднего и крупного бизнеса) – субъектов инновационной деятельности; научно-исследовательских организаций; учебных заведений; экспертных и аналитических организаций.

Составление функциональных и нефункциональных требований

Составление концептуального проекта

Алгоритмизация

Разработка интерфейсов человеко-машинного взаимодействия (дизайн)

Разработка полнофункциональных модулей

Тестирование модулей

Объединение модулей в единую программную среду (платформу)

Тестирование платформы

Подготовка рабочей документации

Внедрение платформы

Сопровождение платформы

Рис. 2. Этапы реализации информационно-аналитической платформы (составлено автором)

Ключевые функции платформы: агрегация данных на основе интеграции с внешними источниками (включая данные официальной статистики и отчетности субъектов инновационной деятельности); хранение данных; анализ данных на основе разработанного алгоритма оценки инновационного потенциала; предоставление заинтересованным пользователям результатов анализа (в том числе в виде рейтинговых списков).

Современной тенденцией проектирования информационно-аналитических платформ является тренд перехода на модульную микросервисную архитектуру. Суть подхода заключается в разделении платформы на совокупность независимых сервисов, взаимодействие между которыми осуществляется с помощью API. Главные достоинства микросервисов – облегчение масштабирования проекта, простота добавления нового функционала и сокращение цикла разработки. Добавление в систему нового модуля не требует внесения изменений в уже существующие, что облегчает проектирование, реализацию, тестирование и внедрение. Аналогично – изменение любого из сервисов не затрагивает другие сервисы. Архитектура информационно-аналитической платформы представлена на рисунке 3.

•

•

Архитектура платформы включает:

слой интеграции данных, предназначенный для сбора сведений из внешних источников и преобразования их в единый формат, используемый внутри платформы. В качестве источников могут выступать базы данных других платформ, структурированные файлы заранее согласованного формата, открытые данные. Платформа должна обеспечивать гибкость в аспекте добавления новых форматов источников данных и изменения используемых;

слой хранения данных. На этом слое используются базы данных (реляционные и многомерные), озера данных, витрины данных.

Информационно-аналитическая платформа оценки инновационного потенциала

Внешние системы

Система- источник 1

Слой интеграции данных

Слой метаданных

Семантические модели

Модель оценки инновационного потенциала

Сервисы управления доступом

Слой хранения данных

Базы данных

Витрины данных

Озеро данных

«Сырые» данные

Постоянное хранилище «сырых» данных

Система-источник N

Подготовленные данные

Архивные данные

Пользовательские данные

Рис. 3. Архитектура информационно-аналитической платформы (составлено автором)

Субъект инновационной деятельности

Мониторинг и стратегическое управление в сфере инноваций

Информационноаналитическая платформа

Оценка инновационного потенциала

Рис. 4. Стратегическое управление инновационным развитием с использованием информационно-аналитической платформы оценки инновационного потенциала (составлено автором на основании [12])

Озеро данных предназначается для хранения больших объемов как структурированных, так и неструктурированных сведений. В озеро данных загружаются исходные данные в своем первоначальном виде (без обработки и преобразования), без заранее заданной структуры. В озере данных хранятся следующие категории данных:

-

• «сырые» (неподготовленные) данные – разнородные логи, файлы, архивы, полученные из внешних источников. Эти данные выполняют роль промежуточного слоя между слоями интеграции и хранения данных;

-

• постоянное хранилище «сырых» данных. Эти данные прошли первичную обработку в части формата представления. Кроме того, из этого слоя уже исключена информация, которая не будет использоваться в дальнейших сценариях (избыточные сведения, поступающие из внешних систем);

-

• подготовленные данные, прошедшие консолидацию и верификацию. Они могут использоваться для формирования витрин;

-

• архивные данные – устаревшая, неактуальная информация, которая может представлять ценность для проведения анализа динамики изменения показателей;

-

• пользовательские данные.

Витрины данных представляют собой срез (подмножество) информации из других структур хранения. Витрины позволяют приблизить данные к конечным пользователям, исключив избыточные данные (в том числе служебную информацию). Данные в витрине структурированы. Основные преимущества использования витрин данных:

-

• актуализация данных производится централизованно, нет необходимости контролировать обновление данных по разделам или источникам, отсутствуют риски получения разными группами пользователей разных данных;

-

• повышение скорости доступа к данным (в том числе оперативным);

-

• автоматизация статистической обработки данных;

-

• гибкость и масштабируемость управления данными с учетом запросов пользователей.

Предлагаемая информационно-аналитическая система может использоваться для принятия управленческих решений в сфере инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне. Место информационно-аналитической платформы в цикле стратегического управления представлено на рисунке 4.

Заключение

Разработанная автором информационно-аналитическая платформа обладает потенциалом использования при реализации государственных программ, проектов и общественных инициатив в области технологического развития, построения цифровой экономики, развития систем поддержки инноваций. Решения и инструменты, интегрированные в платформу, способствуют повышению эффективности реализации программ инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне, направленных на создание и внедрение новых технологий, разработку, производство и вывод на рынок новых продуктов и услуг, инновационную трансформацию процессов за счет снижения затрат и повышения скорости сбора, обработки и предоставления исходной информации для принятия управленческих решений.

Формат информационно-аналитической платформы предполагает интеграцию существующих платформ и сетевых организаций с использованием базы данных – агрегатора релевантной информации для мониторинга, диагностики и прогнозирования на всех уровнях кооперации. Указанная платформа ориентирована на поддержку инновационного кластерного развития и выступает в качестве интегратора инновационной инфраструктуры в регионе.

Список литературы Цифровая платформа интегрированной оценки инновационного потенциала

- Воронова С.М., Ордынская О.Н. Санкции и их влияние на деятельность российских предприятий // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2022. № 4 (54). С. 26-30.

- Манушин Д.В. Антисанкционная и санкционная экономическая политика России 2022-2025. Часть 2: Последствия войны санкций, управление изменениями, уточнение понятий исследования // Russian Journal of Economics and Law. 2024. Т. 18. № 1. С. 36-69.

- Плотников В.А. Перспективы экономического развития в условиях постнормальности // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2022. № 6 (138). С. 15-21.

- Греченюк О.Н., Вертакова Ю.В., Греченюк А.В. Межрегиональный сравнительный анализ нетехнологической инновационной активности в сфере организационных инноваций // Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21. № 2 (71). С. 122-130.

- Пролубников А.В., Плотников А.В. Направления трансформации государственной экономической и промышленной политики в условиях экономических санкций и развития процессов импортозамещения // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2015. № 2 (24). С. 45-50.

- Черникова А.А., Вертакова Ю.В., Плотников В.А. Импортозамещение как инструмент экономической политики управления рисками импортозависимости: выбор подходов // Экономика и управление. 2016. № 10 (132). С. 28-39.

- Алешина О.Г. Место технологического суверенитета в системе неоиндустриального структурного сдвига // Экономика и управление инновациями. 2024. № 1 (28). С. 16-26.

- Полянская Т.А. Развитие методического инструментария информационно-аналитической системы инновационной деятельности организации: дисс. … канд. экон. наук. М., 2021. 254 с.

- Гуреев П.М., Гришин В.Н. Инновационный потенциал: проблемы определения и оценки // Инновации. 2017. № 4 (222). С. 89-92.

- Лосев Е.А. Концептуальный подход к определению инновационного потенциала // Естественно-гуманитарные исследования. 2023. № 6 (50). С. 275-279.

- Савельев А.В. Развитие организаций инновационной инфраструктуры на основе их сетевого взаимодействия: дисс. … канд. экон. наук. М., 2023. 158 с.

- Егоров Н.Е., Ковров Г.С., Жебсаин В.В. Информационно-аналитическая система для стратегического управления инновационным развитием субъекта экономики // Инновации. 2016. № 2 (208). С. 108-114.