Цифровая социализация студенческой молодежи г. Перми

Автор: Шишкина Е.В.

Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 1 (8), 2024 года.

Бесплатный доступ

В данной статье приводятся результаты исследования процесса киберсоциализации студенческой молодежи города Перми. Целью исследования являлась оценка уровня функционирования студентов в киберпространстве и выявление характера киберсоциализации молодых людей через призму их поведенческих практик. Автором проведен анализ с выделением основных видов поведенческих практик студенческой молодежи (образование, профессиональная деятельность, досуг) и представленности данных практик в киберпространстве. Также изучены ценностные установки студентов в поведенческих практиках. В статье фиксируется высокий уровень функционирования в интернет-пространстве и позитивный характер киберсоциализации студенческой молодежи, исключается взаимовлияние данных составляющих процесса киберсоциализации. Автор находит связь между характером кибер-социализации и ценностными установками в поведенческих практиках молодых людей. Также автор раскрывает понятие «условный характер киберсоциализации» через выделение «кластеров» студентов в зависимости от их ценностных установок в поведенческих практиках, что, в свою очередь, позволяет утверждать автору статьи о сохранении силы влияния традиционных институтов социализации. В статье приведены следующие методы статистического анализа: построение частотных распределений, сравнение средних, корреляционный анализ, построение линейной регрессии, а также кластерный анализ.

Поведенческие практики, социализация, цифровизация, киберсоциализация, ценностные установки, киберпространство, интернет-пространство, уровень функционирования, студенческая молодежь

Короткий адрес: https://sciup.org/147244714

IDR: 147244714 | УДК: 316.614

Текст научной статьи Цифровая социализация студенческой молодежи г. Перми

Процесс цифровизации, начавшийся в конце XX века, является новым, быстро развивающимся и малоизученным явлением. Цифровые технологии сегодня проникают как в повседневную жизнь, так и в профессиональную деятельность, меняя формы социальных практик и трансформируя сознание людей. Активное развитие цифровых технологий стимулирует интерес ученых к вопросам трансформации социальной реальности, формирования новой цифровой культуры, влияния цифровизации на жизнь человека, преимуществ и рисков виртуализации общества и т.д.

В научной литературе существует множество работ, посвященных теоретическим и методологическим аспектам цифровизации. Среди них можно выделить труды Дж. Урри [2], Э. Эллиотт, а также работы М. Кастельса [1] и других авторов. Так, в работе В.Г. Халина, Г.В. Черновой исследуется влияние цифровизации на экономические и социальные процессы, рассматриваются преимущества и вызовы, связанные с этим процессом и требующие решения [3]. А.В. Григорьев обращает внимание на социальные риски цифровизации образования, которые могут привести к замене реального общения виртуальным и повлиять на характер общения и взаимодействия в обществе [4]. В работе Р.М. Нуреева и О.В. Карапаева рассматривается влияние цифровизации на различные сферы общественной жизни, анализируются основные направления развития цифровых технологий и их влияние на уровень бла- госостояния общества, а также формулируются возникающие при этом задачи и проблемы [5].

Таким образом, обзор научной литературы показывает, что проблеме цифровизации уделяют достаточно внимания. Однако очевидно, что чувствуется нехватка исследований в определении влияния цифровизации на социализацию молодежи.

Современная эпоха характеризуется появлением опосредованной реальности, которая существенно отличается от прежних (доцифровых) форм социализации, ограниченных непосредственной окружающей средой (семьей, школой, университетом и т.д.). Вспоминая теорию П. Бурдье, некоторая совокупность агентов, наделенная систематически связанными свойствами, составляла собой социальное пространство [6]. Совокупность агентов социализации теперь включает виртуальную реальность, конкурируя с исторически сложившимися формами и влияя на индивидуума на протяжении всего процесса его становления. Внедрение и распространение цифровых технологий радикально трансформировало способы коммуникации в обществе, оказав влияние на сферы образования, услуг и проведения досуга. Все эти изменения оказывают прямое воздействие на процесс социализации молодого поколения, который в настоящее время преимущественно протекает в цифровой форме.

Молодые люди часто теперь ищут себе авторитеты в Интернете, формируют свою систему ценностей самостоятельно при помощи сетевых ресурсов, все реже обращаясь к традиционным «помощникам» – семье и системе образования. Такие современные тенденции связывают с внедрением нового термина – «киберсоциализация», который ввел исследователь В.А. Плешаков, под которым подразумевается процесс качественных изменений структуры самосознания личности и ее потребностно-мотивационной сферы, «происходящий под влиянием и в результате использования человеком современных информационнокоммуникационных, цифровых и компьютерных технологий в контексте усвоения и воспроизводства им культуры в рамках персональной жизнедеятельности» [7, c. 16].

Модель киберсоциализации молодежи в современном информационном обществе можно представить как единство 3-х ипостасей [8, c. 21]:

-

1) как объекта киберсоциализации (влияние киберпространства на жизнедеятельность и состояние здоровья молодежи);

-

2) как субъекта киберсоциализации (удовлетворение потребностей в киберпространстве);

-

3) как жертвы неблагоприятных условий киберсоциализации (опасности киберпространства и негативные последствия для самочувствия и социального здоровья молодежи).

Таким образом, цель исследования заключается в том, чтобы проанализировать уровень и характер киберсоциализации студентов в городе Перми через особенности поведенческих практик в различных сферах деятельности (досуг, обучение, работа).

Теоретической основой исследования стали работы, изучающие социальные практики, а именно подходы и принципы, разработанные такими учеными, как М.А. Шабанова и В.В. Волков [10],[11].

Социальные практики, согласно М.А. Шабановой, представляют собой системы стабильных и распространенных общественных действий, и взаимодействий [10]. Они выступают в виде устойчивых комплексов взаимосвязанных и взаимообусловленных поведенческих ролей различных акторов (людей, организаций, сообществ), обеспечивающих работу соответствующих социальных институтов. Идеи автора базируются на ролевых теориях, концепциях социальных институтов, актах и взаимодействиях.

М.А. Шабанова разделяет практики на два основных вида: институционализированные и неинституционализированные. В основе этого деления лежит степень их формализации и упорядоченности. Институционализированные практики представляют собой устойчивую и стабильную часть деятельности общества или его ключевых подсистем. Эти практики могут выделяться либо своей масштабностью и важностью, либо стабильностью и консервативностью. Обращаясь к теме исследования, к ним можно отнести онлайн-образование, ди- станционную работу и общение в интернете. Менее же распространенные, спорадические, недостаточно освоенные практики, а также практики, противоречащие принятым в данном обществе нормам, представляют периферию общественной жизни и не инкорпорируются в институты. К ним относятся скрытые или явные призывы к суициду, девиации на транспорте, опасные селфи.

В концепции фоновых практик, также принятой во внимание при проведении исследования, разработанной российским социологом В.В. Волковым на основе идей философа Л. Витгенштейна, фоновые практики понимаются как регулярно повторяющиеся социальные действия, которые служат неформальным образцом или нормой социального поведения [11]. Примером таких практик может служить цифровой этикет, т.е. “правила” поведения в процессе общения в интернете. Согласно В.В. Волкову, одинаковые изначально институты могут менять свое значение под влиянием уже существующих местных практик. Изменение практик может происходить тремя способами: при помощи артикуляции, реконфигурации и заимствования. Артикуляция связана с нормативным выражением и распространением определенного способа действия или стиля поведения (появление необходимости постановки специальной пометки при упоминании иноагентов в социальных сетях). Реконфигурация возникает тогда, когда практика (или аспект практики) превращается из побочной, маргинальной в центральную (приобретение товаров в интернет-магазинах). В случае переноса практики из одной сферы в другие говорят о заимствовании (просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах).

Таким образом, наш исследовательский интерес представляют рутинизированные практики и паттерны социального взаимодействия, образ жизни отдельных индивидов и социальных групп и влияние на все это процесса цифровизации.

Социологическое исследование проведено методом онлайн-анкетирования, которое проводилось на базе платформы «Google Form». В качестве объекта выступали студенты в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в городе Перми. Выборочная совокупность составила 101 респондент. Вид выборки – стихийный, что обосновывается особенностями онлайн-анкетирования. В качестве факторов, которые могут повлиять на результаты исследования, необходимо выделить следующие: стихийная природа выборки может привести к неравномерному представлению различных групп студентов и их мнений, что может искажать общую картину, также возможно неравномерное распределение гендерных и социоэкономиче-ских групп в выборке; небольшой размер выборочной совокупности может повлиять на статистическую значимость результатов исследования.

Ввод и анализ данных осуществлялся на основании алгоритмов работы программного обеспечения SPSS Statistics от компании IBM, версия 14. При проверке поставленных гипотез использовались следующие методы анализа: построение частотных распределений, сравнение средних, корреляционный анализ, построение линейной регрессии, а также кластерный анализ.

Для достижения цели исследования был выделен ряд задач:

-

1. описать, что является основными видами поведенческих практик студентов;

-

2. описать, в каком виде в условиях цифровизации представлены присущие сту

-

3. выявить уровень функционирования студенческой молодежи в интернет-

- пространстве;

-

4. выявить характер киберсоциализации студентов;

-

5. выявить различия ценностных установок в поведенческих практиках студенче

дентам основные виды поведенческих практик;

ской молодежи исходя из характера их киберсоциализации.

Анализируя полученный в ходе исследования массив данных, мы пришли к следующим результатам:

К основным виды поведенческих практик студентов в Перми относятся: учеба, твор-чество/увлечения и работа.

Рассматривая поведенческие практики в связке с киберпространством, в ходе регрессионного анализа была выявлена следующая закономерность: чем больше часов «экранного» времени у студента, тем больше действий он выполняет в интернет-сети. Действия разнообразны, от общения с кем-либо в социальных сетях до заполнения документов на государственных сайтах (см. табл. 1).

Таблица 1. Регрессионный анализ влияния количества часов «экранного» времени на количество действий в интернет-сети

|

Регрессия |

R-квадрат |

Коэффициент регрессии (В) |

N |

|

|

Количество часов «экранного» времени (константа) |

a<0,05 |

0,34 |

a<0,05 значение = 8,58 |

101 |

|

Количество действий в интернет-сети (зависимая переменная) |

a<0,05 значение = 0,172 |

Говоря об учебных практиках в киберпространстве, стоит отметить, что позитивная оценка дистанционного обучения в вузе не влияет на прохождение интернет-курсов. В основном из позитивно оценивших опыт дистанционного обучения дополнительные курсы проходят очно.

Студенты, прибегая к поведенческим практикам в сфере досуга, в большинстве своем пользуются интернетом вне зависимости от того, активный это досуг или пассивный.

Касаемо поведенческих практик в рабочей сфере в связке с киберпространством стоит отметить, что вне зависимости от постоянства работы, т.е. ее регулярности, студенты выбирают «очный» ее формат.

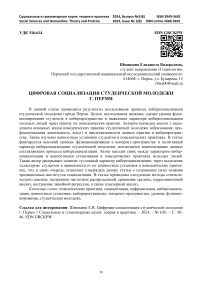

Перейдем к киберсоциализации, а именно к такой ее составляющей, как функционирование в киберпространстве. Среди студентов наблюдается высокий уровень функционирования, т.е. они хорошо ориентируются в интернет-пространстве, понимают основные нормы и правила поведения в нем. Низкого уровня не было выявлено (см. рис. 1).

Рис. 1. Уровень функционирования студенческой молодежи города Перми в киберпространстве

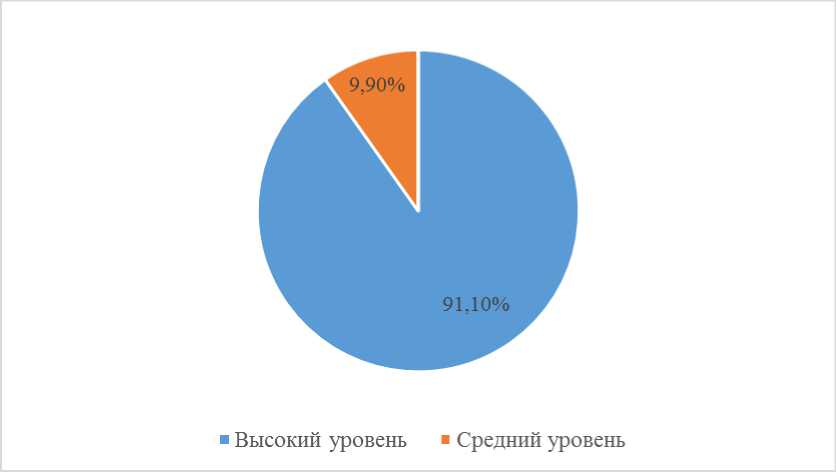

Говоря о второй составляющей киберсоциализации, т.е. о характере этого процесса, стоит отметить, что в большинстве своем студенты обладают позитивным его проявлением, т.е. молодежь безопасно осваивает киберпространство, степень вовлеченности в него не наносит вред функционированию в реальной жизни, а способность к саморегуляции в интернет-сети находится на высоком уровне, чего не скажешь о других 9% студентов с негативным характером (см. рис. 2).

Рис. 2. Характер киберсоциализации студенческой молодежи города Перми

Говоря о связи двух аспектов киберсоциализации, нужно заметить, что ее нет. Таким образом, «технические» навыки владения интернетом не влияют на ценностные установки в нем.

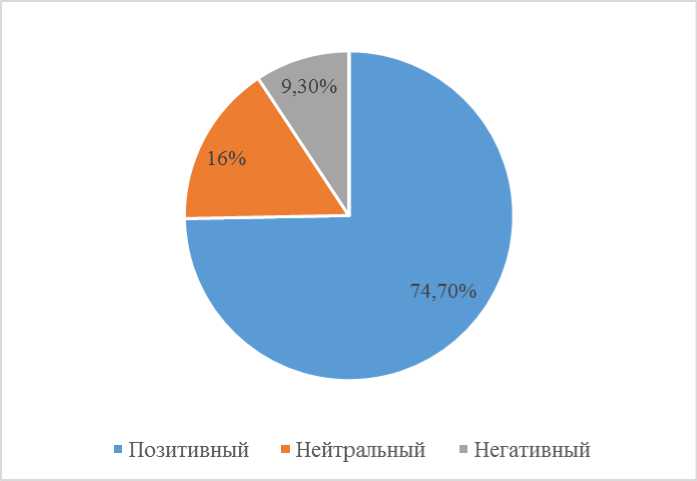

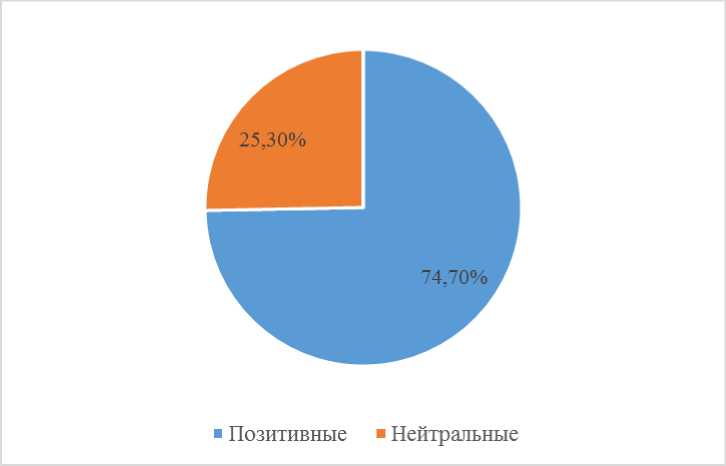

Если говорить о ценностных установках в студенческих практиках студентов, то в большинстве своем они имеют позитивный характер, негативный не наблюдается (см. рис. 3).

Рис. 3. Характер ценностных установок студенческой молодежи города Перми в поведенческих практиках

Возвращаясь к основной проблеме нашего исследования, а именно о влиянии цифровизации на социализацию, можно с уверенностью сказать, что оно есть. Характер киберсоциализации слабо, но оказывает влияние на ценностные установки студенческой молодежи.

С помощью кластерного анализа мы выявили несколько групп студентов в зависимости от их характера киберсоциализации и ценностных установок. Существует группа с негативным характером киберсоциализации, но позитивным характером ценностных установок в поведенческих практиках, что указывает на существование условного характера киберсоциализации, который заключается в данном случае в низком уровнем социализации в киберпространстве при достаточно успешном социальном функционировании за его пределами.

Осмысливая полученные результаты исследования, стоит отметить, что не все наши гипотезы подтвердились. В основном в задачах, касающихся переноса основных форм деятельности в киберпространство (гипотеза о высокой включенности поведенческих практик студентов в киберпространство), а также в вопросе об уровне функционирования в интернете (гипотеза о влиянии уровня функционирования в киберпространстве на характер киберсоциализации).

Число выборочной совокупности было довольно небольшим, и это могло повлиять на наши результаты. При большем количестве наблюдений и более широкой выборке возможно был бы немного иной исход. Данный фактор обязательно будет взят во внимание при дальнейшем изучении цифровизации общества и ее влияния на социализацию молодежи.

Необходимость дальнейшего исследования заключается в том, что наша основная цель была достигнута – мы смогли провести оценку силы влияния цифровизации общества на социализацию молодежи. Однако, помимо оценки, в ходе исследования мы выделили такое явление, как условный характер киберсоциализации, который, казалось бы, исключает наличие влияния изучаемых процессов друг на друга. Это в свою очередь порождает новые исследовательские вопросы.

Для подтверждения полученных данных и отслеживания динамики влияния процесса цифровизации общества на представление поведенческих практик студентов был произведен анализ вторичных данных.

Для вторичного анализа была выбрана база «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 30 волна (2021 год). В ходе работы с данными были получены следующие результаты: молодые люди, проходящие образовательные курсы, в 9 раз чаще использовали интернет для учебы, чем те, кто не проходил курсы, что может указывать на их онлайн-характер; молодые люди, трудящиеся из дома, в 6 раз чаще используют интернет для работы, чем те, кто работает не из дома, что может указывать на онлайн-формат работы; молодые люди вне зависимости от развлечений в интернете занимаются спортом. При этом те, кто проводил досуг в интернете, занимаются спортом в 2 раза чаще, чем те, кто не пользовался интернетом для досуга.

Сравнивая результаты двух исследований, разница между которыми составляет два года, стоит отметить, что они друг другу не противоречат. Предполагаемый образ практик молодых людей (высокая включенность в интернет-пространство) под влиянием цифровизации только частично нашел отражение в фактическом образе в обоих случаях. Это указывает на действительное влияние интернета на выстраивание поведенческих практик молодежи, однако это не отрицает и сохранения традиционных вариантов, что говорит нам о том, что интернет просто расширил количество возможностей для реализации той или иной практики, но выбор молодого человека остается за ним.

На сегодняшний день с иерархической точки зрения основными видами деятельности студенческой молодежи города Перми являются: учеба, творчество/увлечения и работа. В сфере учебной деятельности интерес к получаемой специальности играет значительную роль в активности во время образовательного процесса. В сфере досуга отдается предпочтение пассивным его видам. В сфере труда молодежь делает упор на получение финансового благополучия, нежели выработку стажа/получение опыта.

Говоря о переносе основных видов деятельности в киберпространство, стоит отметить следующее: чем больше времени студент проводит за экранами девайсов, тем больше действий (разного характера) он выполняет в сети Интернет. Однако, несмотря на данный факт, все еще превалируют такие тенденции в сферах студенческой жизни, как: прохождение обучающих курсов очно, несмотря на позитивную оценку дистанционного обучения в ВУЗе; выбор «очной» работы, несмотря на ее постоянство. Но вот в сфере досуга, именно пассивного, каждый студент прибегает к использованию интернета.

Все студенты в достаточной мере справляются с функционированием в киберпространстве, но нельзя сказать того же касаемо их киберсоциализации; встречаются студенты с негативным ее характером. Однако это не взаимосвязанные явления (функционирование и характер), что указывает на многогранность такого процесса, как цифровая социализация. Она может быть направлена как на освоение функционала цифрового пространства, так и на усвоение ценностных установок в нем по-отдельности.

Ценностные установки в поведенческих практиках студентов в большинстве своем носят позитивный характер, нейтральный гораздо реже, а негативный и вовсе отсутствует. Говоря о влиянии на это характера киберсоциализации, стоит сказать, что оно определенно имеется, и помимо простой корреляции «чем выше_, тем выше_», можно выделить целую группу студентов, в которой будет наблюдаться обратная картина, а именно негативный характер киберсоциализации с позитивным характером ценностных установок, что говорит о существовании такого явления, как условный характер киберсоциализации. К примеру, условно негативный заключается в низком уровне социализации в киберпространстве при достаточно успешном социальном функционировании за его пределами. Исходя из этого, можно сделать вывод, что киберсоциализация не в полной мере влияет на социализацию студенческой молодежи, что указывает на сохранность силы влияния традиционных институтов данного процесса.

Список литературы Цифровая социализация студенческой молодежи г. Перми

- Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell, 1996. 455 p.

- Urry J. Sociology beyond Societies. Mobilities for the Twenty-first Century. Lon-don, New York: Routledge, 2000. 255 p.

- Халин В.Г., Чернова Г.В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски // Управленческое консультирование. 2018. №10. С. 46–63.

- Васильева Л.Н., Григорьев А.В. Цифровизация общества и перспективы конституционного развития // Журнал российского права. 2020. № 10. С. 40–58.

- Нуреев Р.М., Карапаев О.В. Цифровизация экономики в контексте волнообразного характера инновационного развития // Управленческие науки. 2020. № 10(1). С. 36–54.

- Бурдье П. Социология социального пространства / пер. с франц.; отв. ред. перевода Н.А. Шматко. М., 2007. С. 98–115.

- Плешаков В.А. Киберсоциализация: социальное развитие и социальное воспитание современного человека // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Психология. 2010. Т. 16, № 2. С. 15–18.

- Касьянов В.В. Киберсоциализация как рискогенный фактор влияния на социальное здоровье российской молодежи в эпоху цифровых технологий // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. №6. С. 21–26.

- Антонова Н.Л. Социальная практика как предмет социологического анализа // Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования: материалы XII Международной конференции. 2009. С. 42–45.

- Шабанова М.А. О некоторых преимуществах интеграции экономического и социологического анализа институциональных изменений. // Экономическая социология. Электронный журнал. 2006. Т. 7, № 4. С. 11–26. URL: http://ecsoc.msses.ru (дата обращения: 12.05.2024).

- Волков В.В. О концепции практик в социальных науках. // Социологические исследования. 1997. № 6. С. 9–23.