Цифровизация и инновационное развитие экономики

Автор: Ватлина Лина Владиславовна, Плотников Владимир Александрович

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Экономика предприятий, регионов и отраслей

Статья в выпуске: 1 (139), 2023 года.

Бесплатный доступ

Влияние цифровых инструментов на развитие экономики и общества сегодня является определяющим. Но цифровое развитие и цифровую трансформацию нельзя рассматривать в отрыве от инновационного процесса. Цифровизация в статье рассматривается как одна из форм инновационного развития. Важной характеристикой развития «цифровой экономики» в России сегодня является не приобретение новых технологий, а инвестиции в инновации и научные исследования, оценка величины которых является одним из главных показателей, отражающих потенциал цифровизации страны и ее заинтересованность в развитии новых технологий.

Цифровизация, цифровая трансформация, инновации, инновационная сфера, инвестиции, государственное управление, финансирование

Короткий адрес: https://sciup.org/148326190

IDR: 148326190

Текст научной статьи Цифровизация и инновационное развитие экономики

Цифровизация – одно из магистральных направлений развития современной экономики [1-5], ее осуществление связано с внедрением в практику работы и бизнеса, и органов публичного управления, и в повседневную жизнь людей инновационных цифровых технологий, т.е. цифровизация выступает одной из форм инновационного развития, она тесно связана с переходом к очередному технологическому и мирохозяйственному укладу [6, 7].

Коронавирусная пандемия поспособствовала ускорению процесса цифровой трансформации мировой и национальных экономик, обусловленные пандемией ограничения вынудили повсеместно (там, где это возможно) переходить к использованию удаленной занятости, которая базируется на

ГРНТИ 06.54.31

EDN OSBQSI

Статья поступила в редакцию 12.02.2023.

активном использовании цифровых технологий [8-10]. Как образно высказался один из редакторов делового издания Forbes, «в 2020-м нас насильно втолкнули в цифровую жизнь и фактически там заперли» (цит. по: https://www.forbes.ru/obshchestvo/421415-virtualnyy-god-kak-pandemiya-uskorila-cifrovuyu-transformaciyu ). Так, «во II-м квартале этого [2020 – прим. авторов ] года – в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, когда многие люди перешли на удаленный формат работы и учебы, – россияне провели в мобильных приложениях 7,3 миллиарда часов, заняв пятое место в общемировом рейтинге» (цит. по: https://www.vesti.ru/hitech/article/2428220 ).

При этом выяснилось, что практическая широкомасштабная цифровизация затруднена недостаточной подготовленностью экономики и общества к внедрению ее достижений: неразвитой оказалась техническая инфраструктура, у многих граждан отсутствовали необходимые цифровые навыки, инновационная восприимчивость в целом, несмотря на прилагавшиеся в предыдущий период усилия, оказалась довольно низкой, что было обусловлено комплексом технико-экономических, социально-психологических, организационно-правовых и иных причин. Ускоренная цифровизация 2020 года показала, насколько важным является не только для развития, но и для устойчивого функционирования социально-экономической системы ее высокий уровень инновационности.

Новые фактические подтверждения этого умозаключения появились в 2022 году, после начала специальной военной операции и «вала» антироссийских санкций [11-13]. Их мишенью стал, в том числе, и инновационный сектор российской экономики. Возникли проблемы с использованием иностранного программного обеспечения, радиоэлектронного оборудования, поставками микроэлектронных компонентов и т.д. Например, в апреле 2022 года «компания Zoom Video Communications [отметим, что само название этой компании в период пандемии стало в России де-факто синонимом для цифровых сервисов видеоконференций – прим. авторов ] запретила своим дистрибуторам осуществлять продажу доступа к сервису видеоконференций госучреждениям и госкомпаниям из России и стран СНГ» (цит. по: https://3dnews.ru/1036703/zoom-perestanet-rabotat-s-gosudarstvennimi-uchregdeniyami-i-kompaniyami-iz-rossii ).

Очевидно, что в условиях высокой экономической неопределенности, сопровождающей современный этап социально-экономического развития, растет потребность в быстрой адаптации к новым, меняющимся условиям, это означает, что проблема ускорения инновационного (в частности – цифрового) развития в современной России сохраняет свою актуальность.

Материалы и методы

В рамках авторского исследования использован понятийный аппарат предметной области инноватики, введенный Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ», в статье 2 которого (в действующей редакции) даны следующие ключевые определения:

-

• «инновации – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях;

-

• инновационный проект – комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научнотехнических результатов. Инновационный проект характеризуется высоким допустимым уровнем риска, возможностью недостижения запланированного результата, в том числе экономического эффекта от реализации такого проекта;

-

• инновационная инфраструктура – совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг;

-

• инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности». Исходя из приведенных трактовок основных терминов предметной области, можно сделать вывод, что процессы цифровизации являются инновационными по своей сути и должны рассматриваться в рамках соответствующего направления государственного регулирования экономики. Согласно ст. 16.1

Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике», «государство оказывает поддержку инновационной деятельности в целях модернизации российской экономики, обеспечения конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на российском и мировом рынках, улучшения качества жизни населения». При этом, «государственная поддержка инновационной деятельности – совокупность мер, принимаемых органами государственной власти … в целях создания необходимых правовых, экономических и организационных условий, а также стимулов для юридических и физических лиц, осуществляющих инновационную деятельность».

Очевидно, что, с позиций инновационного развития, только изобрести что-то недостаточно, необходимо чтобы изобретения были нацелены на инновации с последующей коммерциализацией и продвижением на рынке новых продуктов, технологий и т.п. Это касается и цифровых инноваций, которые становятся таковыми лишь после практического внедрения и начала их целесообразного и выгодного, с точки зрения социально-экономических критериев, использования. Распространение цифровых технологий изменило облик многих отраслей, создало благоприятные условия для повышения производительности труда, снижения числа ошибок и сбоев в бизнес-процессах, роста качества товаров и услуг и – в конечном счете – улучшения качества жизни общества.

Значимость цифровых преобразований отчетливо понимается в России. Так, в мае 2018 года был подписан Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», далее – 21 июля 2020 года – был выпущен очередной указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года. В этом документе одна из национальных целей получила название: «Цифровая трансформация». Данный документ предопределил запуск системы национальных проектов, в том числе обозначил основные направления развития цифровизации отраслей экономики и развития инновационной сферы, что обусловило необходимость увеличения инвестиций в отечественные инновационные решения в сфере информационных технологий (см.: https://runet.news/column/33103 ).

Результаты и обсуждение

Сегодня многие страны рассматривают цифровизацию как одно из приоритетных направлений развития своих социально-экономических систем. На инновации и связанные с ними цифровые решения тратятся колоссальные суммы: по оценкам Института статистики ЮНЕСКО – почти $2 трлн (по паритету покупательной способности). Почти 47% этих расходов приходятся на США, Китай и Сингапур и 80% – на первую десятку стран в рейтинге. Китай всё ближе к лидерству (страна наращивает как общий объем затрат на исследования и разработки, так и их долю в ВВП), а такие крупные развивающиеся страны, как Турция и Индия вошли в число топ-40 стран-лидеров по уровню развития инноваций (см.: https://issek.hse.ru/news/704062411.html ).

Очевидно, что одним из значимых векторов инновационного и цифрового развития в России должна стать не только разработка и реализация общесистемных мер [15], но и селекция и последующая целевая поддержка «национальных чемпионов» в инновационной и, в частности, цифровой сфере. Да, такой подход означает смену парадигмы экономической политики и фактический отход от принципов «рыночного фундаментализма», но, по нашему мнению, экономическая политика должна быть прагматичной и преследовать цели роста национального благосостояния, обеспечения национальной безопасности и достижения устойчивого социально-экономического развития. Если для реализации движения к этим целям необходимо изменить какие-то из ранее декларированных принципов, то это, несомненно, следует сделать.

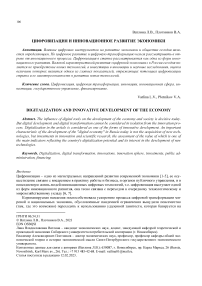

Показатели ряда компаний были обусловлены ростом НИОКР фирм, базирующихся в основном на Тайване (10,0%) и в Южной Корее (4,2%). Доля глобальных инвестиций в НИОКР для компаний ЕС и США немного снизилась до 20,3% и 37,8%, соответственно, тогда как доля китайских компаний продолжала увеличиваться, достигнув 15,5% (см. рис. 1).

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что доля мировых инвестиций в НИОКР для компаний ЕС и США немного снизились до 20,3% и 37,8%, соответственно, тогда как у китайских компаний – значительно увеличилась, достигнув 15,5%. При этом, рост финансирования НИОКР был обусловлен ростом инвестиций в услуги в секторе ИКТ (15,5%), за которым следует здравоохранение (12,8%). Технологическая гонка в мире усилилась в последние годы: американские и китайские компании резко увеличили свои инвестиции в НИОКР, а компании из ЕС последовали за ними. Инвестиции в НИОКР все больше концентрируются в четырех основных секторах, на долю которых приходится 77,4% глобальных НИОКР, это сектора производства ИКТ (22,9%), здравоохранения (20,8%), услуг ИКТ (18,6%) и автомобилестроения (15,2%) (см. табл.). Хочется обратить специальное внимание на то, что 2 из 4 мировых лидеров по объемам инвестиций непосредственно связаны с цифровизацией.

rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz>\

Европа

США

Китай

Япония

Другие

0 50 100 150 200 250 300 350

□2019 ■ 2020

Рис. 1 . Уровень инвестиций в НИОКР в 2019–2020 гг. по странам, млрд евро

Таблица

Доля инвестиций в НИОКР в 2020 г. по регионам/странам и отраслевым группам

|

Сектор экономики |

Европа |

США |

Китай |

|

Автомобили и другой транспорт |

33,6 |

5,6 |

9,3 |

|

Здравоохранение |

19,9 |

27,2 |

6,1 |

|

Производители ИКТ |

13,9 |

24,3 |

27,3 |

|

Услуги ИКТ |

7,6 |

32,3 |

18,4 |

|

Промышленность |

6,0 |

2,2 |

9,5 |

|

Финансы |

3,5 |

0,8 |

1,9 |

|

Аэрокосмическая промышленность и оборона |

3,4 |

1,9 |

0,3 |

Окончание табл.

|

Сектор экономики |

Европа |

США |

Китай |

|

Химическая промышленность |

2,8 |

1,2 |

1,4 |

|

Энергия |

2,9 |

0,7 |

3,8 |

|

Строительство |

0,8 |

0,1 |

13,3 |

|

Другое |

5,6 |

3,6 |

8,7 |

Нарастание инвестиций в НИОКР за последние 10 лет существенно изменило специализацию НИОКР в регионах мира. Десять лет назад европейские компании инвестировали в НИОКР в два раза больше, чем их американские коллеги в автомобильном секторе, но вдвое меньше в секторах здравоохранения и ИКТ и в пять раз меньше в секторе услуг ИКТ. Отраслевая специализация более явно проявилась за последние 10 лет, в 2020 году компании ЕС инвестировали в 3,2 раза больше, чем их американские коллеги, в автомобилестроение, в 2,5 раза меньше в здравоохранение, в 3,3 раза меньше в сектор производства ИКТ и в 7,9 раза меньше – в услуги ИКТ.

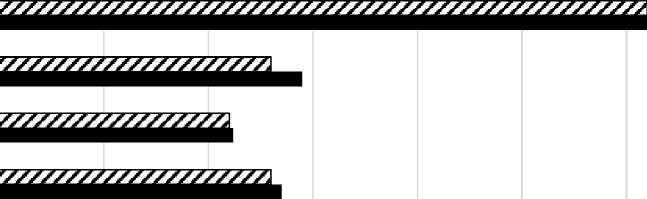

Указанные процессы оказывают непосредственное влияние и на экономику России, в частности, на обеспечение научно-технологического суверенитета, который требует развитой инновационной сферы. Сегодня Россия в мировом рейтинге по доле внутренних расходов в ВВП на НИОКР (см.: https://issek.hse.ru/news/504082564.html ) находится лишь на 35 месте, поднявшись на 2 пункта с 2019 года. Такое изменение в рейтинге не повлияло на позицию РФ по величине затрат на НИОКР в расчете по паритету покупательной способности: страна по-прежнему занимает 9-е место в мире, ее опережают США (657,5 млрд долл.), Китай (525,7), Япония (173,3), Германия (147,5), Республика Корея (102,5), Франция (72,8), Индия (58,7) и Великобритания (56,9 млрд долл. США). Отличается и целеполагание в НИОКР-сфере и в целом в инновациях в России, что во многом определяется геополитической ситуацией (см. рис. 2).

• ЕС: защита лидирующего положения при помощи экологических и этических стандартов; обеспечение высокого уровня жизни в условиях «полустагнации»

США: формирование управляемого технологического отрыва от основных конкурентов;

«самовозрастающие активы», как основа для устойчивости финансовой системы

ЕС

США

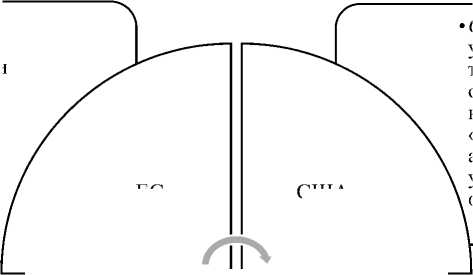

Рис. 2. Позиционирование России в научно-технологическом развитии

Сильные стороны

-

• Высокие масштабы научно-инновационного комплекса. Страна имеет одни из крупнейших в мире расходов на НИОКР (примерно –42млрд долл. по ППС, немного больше уровня Италии).

-

• В стране – шестой в мире по численности исследователей сектор НИОКР (406 тыс. исследователей – уровень Германии, Республики Корея, Великобритании и Франции).

-

• Страна располагает значительным набором уникального научно-экспериментального оборудования, как для «физического», так и для цифрового моделирования сложных технических и физических процессов.

-

• По отдельным направлениям естественно-научных исследований (ядерная физика, математика и т.д.) Россия имеет достаточно сильные позиции в мировой научной среде

Слабые стороны

-

• Чрезмерно широкий спектр исследований, низкая концентрация ресурсов на наиболее приоритетных направлениях.

-

• Зависимость по ряду ключевых компетенций от внешнего мира, особенно значительная в сфере электронной компонентной базы, химических реагентов и особо чистых веществ, прекурсоров для биохимических процессов, баз данных и алгоритмов инженерного назначения, отдельных узлов и агрегатов машин.

-

• Высокая, в условиях жесткого геополитического противостояния, значимость обеспечения национальной технологической безопасности – как в оборонной сфере, так и в более широком аспекте (контроль баз данных, наличие собственного инженерного, геологоразведочного, биомедицинского программного обеспечения, биомедицинское обрудование и т.д.).

Составлено Ватлиной Л.В.

Рис. 3 . Сильные и слабые стороны России на мировой арене по развитию НИОКР

Ключевые проблемы, которые предстоит преодолеть России в инновационном развитии – это, прежде всего, не дефицит (гос)финансирования [16, 17], а разрывы между структурными уровнями науки и технологий, отсутствие качественно новых рынков (например, рынка беспилотного транспорта), а также проблема состоит в том, что основная доля инновационных компаний не находит нужных для своего развития и функционирования решений на внутреннем рынке. Соответственно, весь предкризисный период Россия активно импортировала результаты чужих НИОКР в составе импорта готовых товаров («импорт расходов» на НИОКР составлял порядка 1,0-1,5% ВВП в год, (см.: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/DBelousov/2022-11-07PITER2.pdf ).

Да, в России есть собственные технологические, инновационные и цифровые лидеры. Такие крупные технологические компании как, например, Yandex, Cognitive Pilot успешно капитализируют импортные технологии и результаты собственных разработок. Но они слабо контактируют с «официальной наукой» в России и со среднетехнологическими фирмами. Также слаб спрос на технологические инновации со стороны основной массы производств и ещё хуже – со стороны «нового технологического бизнеса». Сильные и слабые стороны России в инновационной сфере и сфере НИОКР приведены на рисунке 3.

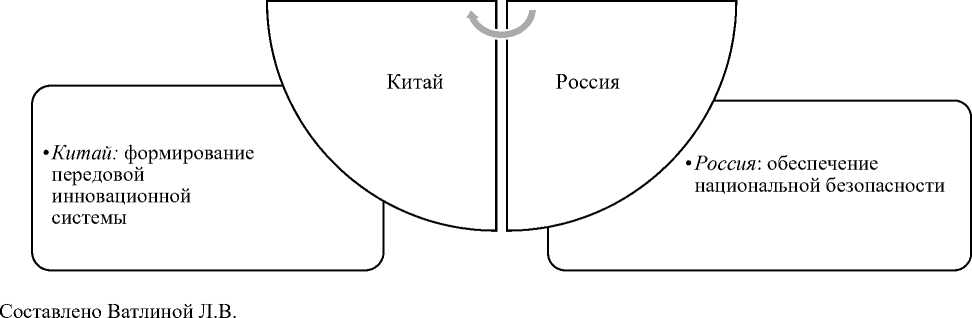

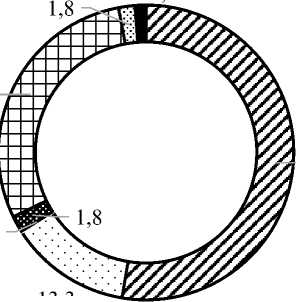

Слабые стороны многие эксперты связывают с отсутствием надлежащих рыночных условий для развития инноваций и низким уровнем инвестиционной активности со стороны отечественного бизнеса (см.: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/6148be4e9a7947ab1a592e21 ). Для перехода страны на новый уровень инновационного и цифрового развития необходимо нарастить инвестиции в инновации компаниям в 4 раза, с нынешних 12,24 млрд долл. (по паритету покупательной способности) до 49 млрд долл. при сопутствующем росте прочих источников финансирования (включая иностранные, на сегодня – из дружественных стран) с 1,4 млрд долл. (по паритету покупательной способности) до 6,15 млрд долл., что будет означать общий рост расходов на НИОКР с 1% до 2% ВВП (см. рис. 4) (см.: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/DBelousov/2021-10-21RSF.pdf ).

-

□ средства федерального бюджета

1,2

29,2

0,1

52,6

13,3

-

□ средства организаций гос сектора (включая собственные)

бюджетные ассигнования на содержание образовательных организаций высшего образования и средства бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в средства предпринимательского сектора

D средства иностранных источников

-

■ прочие средства

Составлено Ватлиной Л.В. по данным НИУ ВШЭ.

Рис. 4 . Структура внутренних затрат на исследования и разработки в 2020 г., %

Заключение

Таким образом, инновационное и, в частности, цифровое развитие в современной экономике становится критически важным для обеспечения национальной конкурентоспособности. Особо актуальна эта проблематика для России, вынужденной в условиях жесткого внешнего санкционного давления обеспечивать собственный технологический суверенитет и устойчивость социально-экономической системы. Инвестиции в фундаментальные исследования и прикладные инновационные разработки в мире из года в год увеличиваются. И нам необходимо не отставать от мирового тренда. Необходим комплекс преобразований, включающих модернизацию науки, реализацию прорывных инновационных проектов, осуществление технологической модернизации ключевых отраслей. И все это следует делать на основе активной цифровизации и формировании соответствующих экосистем. И такую модернизацию невозможно решить без активной позиции государства. Из этого вытекает необходимость разработки национальной стратегии инновационного развития, чтобы консолидировать ресурсы в этой сфере и не допустить разрыва в процессах инновационного и цифрового развития, который (по крайней мере, на уровне официальных документов) сегодня намечается.

Благодарности

Статья выполнена в рамках инициативной НИР Санкт-Петербургского государственного экономического университета: «Формирование хозяйственных систем евразийского типа: динамика, противоречия, эффективность» (код 121042600253-4).

Список литературы Цифровизация и инновационное развитие экономики

- Ватлина Л.В. Культура цифровой трансформации предоставления государственных услуг // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2022. № 1 (133). С. 73-78.

- Институциональная трансформация социально-экономических систем в условиях цифровизации: состояние, тренды, проблемы и перспективы: монография. Курск, 2020. 294 с.

- Кениг А.В. Цифровая экономика и ее влияние на экономический рост: российские и глобальные тенденции // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2022. № 4 (54). С. 10-14.

- Назаров Д.М. Цифровая экономика как результат информационных революций // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2018. № 5 (113). С. 12-24.

- Пороховский А.А. Цифровизация и искусственный интеллект: перспективы и вызовы // Экономика. Налоги. Право. 2020. Т. 13. № 2. С. 84-91.

- Бодрунов С.Д. Технологический прогресс: предпосылки и результат социогуманитарной ориентации экономического развития // Экономическое возрождение России. 2022. № 1 (71). С. 5-13.

- Глазьев С.Ю. Формирование новой институциональной системы в условиях смены доминирующих технологических укладов // Научные труды Вольного экономического общества России. 2015. Т. 190, № 1. С. 37-45.

- Боркова Е.А., Ватлина Л.В., Курбанов А.Х., Плотников В.А. Оценка влияния макроэкономических шоков на устойчивость развития секторов национальной экономики и проблемы экономической безопасности. СПб.: Инфо-да, 2022.

- Гамидова А.Э. Трансформация тенденций развития сферы услуг под воздействием пандемии COVID-19 (на материалах отрасли туризма) // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2021. № 2 (48). С. 15-19.

- Пролубников А.В. Трансформация государственной экономической политики в условиях пандемии новой ко-ронавирусной инфекции COVID-19 // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2021. № 1 (47). С. 11-14.

- Гришков В.Ф., Плотников В.А., Фролов А. О. Мобилизационная экономика в современной России: теоретические аспекты // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2022. № 3 (135). С. 7-13.

- Луфт К.С., Пирогова Е.Д., Боркова Е.А. Инвестиции как фактор устойчивого развития экономической системы в России // Экономика и предпринимательство. 2022. № 9 (146). С. 205-207.

- Харламов А.В., Харламова Т.Л., Поняева И. Государственное управление инновационным развитием с использованием возможностей импортозамещения // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2022. № 4 (136). С. 69-75.

- Grassano N., Hernandez G.H., Tubke A. et al. The 2021 EU industrial R&D investment scoreboard. European Commission, Joint Research Centre, Publications Office of the European Union, 2022.

- Вертакова Ю. В., Плотников В. А. Стратегия инновационного развития России: управленческие проблемы реализации // Друкеровский вестник. 2020. № 1 (33). С. 5-20.

- Селищева Т.А., Ларионова Н.И. Механизм государственной поддержки высокотехнологичного сектора экономики России // Россия и Санкт-Петербург: экономика и образование в XXI веке. XXXVIII научная конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам научно-исследовательской деятельности университета за 2015 год. СПб., 2017. С. 234-239.

- Ватлина Л.В. Проблемы и предпосылки актуализации технологий при государственном управлении // Социально-экономические предпосылки и результаты развития новых технологий в современной экономике. Материалы IV Международной научной конференции. Нижний Новгород, 2022. С. 42-45.