Цифровизация как фактор социально-экономической интеграции поликультурных регионов юга России

Автор: Ермишина Анна Вениаминовна, Клименко Людмила Владиславовна, Будаев Павел Евгеньевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 4 т.8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Этнокультурное многообразие регионального развития зачастую становится фактором разобщенности и затрудняет процессы социально-экономической интеграции. Исследователи выделяют широкий круг факторов, способствующих социальной сплоченности, на макро-, мезо- и микроуровнях. Новым фактором в этой системе является цифровизация, в результате которой возникает и новое общество, и новая экономика, и новая система интегративных ценностей. Большинство исследований признают позитивную роль цифровых технологий в повышении социальной сплоченности. Однако, чтобы цифровизация стала значимым фактором повышения уровня социальной сплоченности общества, критическая масса населения должна в полной мере использовать информационные технологии для достижения различных целей. Логично возникает вопрос о том, имеет ли место цифровое неравенство в поликультурном и полиэтничном регионе южной России в настоящее время. Информационной базой исследования выступают данные федеральных статистических наблюдений использования населением информационно-телекоммуникационных технологий и сетей. Анализ показателей использования ИКТ в домохозяйствах Северо-Кавказского экономического района (СКЭР) позволяет заключить, что полиэтничные субрегионы Юга России в разной степени включены в процессы цифровой трансформации. В настоящее время цифровыми лидерами СКЭР по совокупности показателей использования информационно-коммуникативных технологий оказываются Кабардино-Балкария и Ростовская область. Карачаево-Черкесия, Краснодарский и Ставропольский края занимают промежуточное положение, немного выше среднего уровня. А наибольшее отставание фиксируется в Северной Осетии - Алании, Адыгее и Дагестане. Между тем положительная динамика показателей цифровизации наблюдается во всех субъектах СКЭР, что должно привести к снижению цифрового неравенства и повышению значимости цифровизации в укреплении социальной сплоченности на Юге России.

Полиэтничные регионы, юг России, дифференциация, цифровизация, социальная сплоченность, социетальная динамика, интеграция, информационно-коммуникационные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/149132003

IDR: 149132003 | УДК: 332.49, | DOI: 10.15688/re.volsu.2020.4.10

Текст научной статьи Цифровизация как фактор социально-экономической интеграции поликультурных регионов юга России

DOI:

Неравномерность социально-экономического развития регионов остается на протяжении последних десятилетий значимой проблемой для современной России. Наряду с регионами, находящимися на этапе вторичной модернизации и перехода к информационному обществу, в стране присутствуют субрегионы с низким уровнем социально-экономического развития (демодерни-зированные, со слабо развитой экономической инфраструктурой). Осложняет ситуацию гетерогенность этнокультурного и конфессионального состава некоторых территорий. Данные условия не способствуют интенсификации экономических связей и формированию социетальной целостности макрорегиональных сообществ.

К числу многосоставных российских регионов относится Юг России (территории двух федеральных округов – ЮФО и СКФО), в состав которого входит 13 субъектов, восемь из них являются национальными республиками. Особенностью постсоветского социально-экономическо- го развития Юга России является выраженная региональная дифференциация: различные республики, края и области обладают разной степенью развития экономической инфраструктуры. В частности, Краснодарский край и Ростовская область представляют собой территории с относительно высокими показателями функционирования рыночных институтов. Тогда как республики Северного Кавказа отличают слабые темпы социально-экономического развития.

Исследователи называют широкий круг факторов социальной интеграции на макро-, мезо-и микроуровнях. Традиционно первичными считаются общая территория, язык, культура, история, государство, право, а также ценностно-идеологический и/или социально-культурный комплексы (общие национальные интересы и цели, системы ценностей, национальные идеи и пр.). Необходимость интеграции в экономической, социальной и политической сферах общества на макро-, мезо- и микроуровнях также признается важным фактором развития потенциала социальной интеграции [Константинова, 2019].

Между тем совсем незначительное число исследований посвящено влиянию новых цифровых технологий на социетальную динамику, уровень социальной интеграции и социальной сплоченности. В результате цифровизации и внедрения технологий четвертой промышленной революции возникают и новое общество, и новая экономика, и новая система интегративных ценностей. Таким образом, массовое распространение новых цифровых технологий может выступить драйвером экономического развития республиканского сегмента Юга России и создать дополнительные стимулы для расширения и укрепления социально-экономических связей между полиэтничными территориями.

Обзор литературы

Большинство исследований признают позитивную роль цифровых технологий в повышении социальной сплоченности. Так, в европейском проекте Радара социальной сплоченности цифровые навыки наряду с экономическим процветанием и государственными социальными расходами отнесены к социетальным драйверам, препятствующим возникновению социальной эк-склюзии [Eurofound, 2018]. Эмпирические исследования в студенческой среде Новой Зеландии демонстрируют степень, в которой цифровое и сетевое взаимодействие влияют на социальное участие и социальную сплоченность [Marlowe, Bartley, Collins, 2016]. Анализ кейсов в отдельных сельских населенных пунктах Ирландии также показывает, что используемые жителями информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) становятся неотъемлемой частью социальных отношений, играя важную роль в обеспечении социальной сплоченности [Wallace et al., 2017]. Необходимость достижения цифровой интеграции и социальной сплоченности декларируется в качестве важнейшей задачи образования в Испании, решение которой требует обеспечения всеобщего доступа к цифровым технологиям [Lázaro et al., 2015].

В России цифровизация объявлена государством в качестве одного из приоритетных направлений национального развития и заложена в программные документы [Об утверждении программы ... , 2017]. Исследователи отмечают, что цифровая трансформация в России рассматривается в числе факторов стабилизации политического режима и источника его новой легитимности [Малышева, 2018], что также способствует по- вышению уровня социальной интеграции российского общества. Процесс цифровизация в настоящее время стремительно развивается и играет все более ощутимую роль в жизни общества [Гаджиев, 2019].

Социологи отмечают тот факт, что ИКТ настолько трансформировали социальные взаимоотношения и ценностные ориентиры в России, что появился новый общественный феномен – цифровая культура [Алешкина, Апокина, 2019], под которой подразумевается способность использования отдельными гражданами и обществом в целом ИКТ для социально-профессиональной и коммуникативной активности в цифровом пространстве [Гребняк, 2019]. Если дефицит, дозирование и недостоверность информации поддерживают неравенство и разобщенность людей, то доступность информации благодаря цифровым технологиям (наличие компьютера, доступа к интернету) служит основой для снижения степени информационного неравенства, повышения степени вовлеченности граждан в общественные процессы, в том числе способствующие социальной сплоченности. Формирующаяся на общей основе цифровая культура в значительной степени интегрирует российское общество, особенно молодое поколение.

Ускорение цифровой трансформации России декларировано на самом высокой уровне государственной власти как целевая установка Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (2017 г.) [Об утверждении программы ... , 2017]. Кроме того, реализация других национальных проектов («Образование», «Наука», «Медицина», «Культура») во многом предполагает внедрение цифровых технологий (дистанционное обучение, подготовка кадров в сфере IT, цифровая медицина, электронные библиотеки, виртуальные культурные мероприятия и пр.) [Национальные цели ... , 2019]. На момент принятия программы среди ключевых проблем ее реализации в работах некоторых авторов было отмечено региональное цифровое неравенство, оцениваемое по показателям кадровой и технологической готовности населения и организаций регионов к реализации программы [Кузнецов, 2019]. Действительно, чтобы цифровизация стала значимым фактором повышения уровня сплоченности общества, критическая масса населения должна в полной мере использовать информационные технологии для достижения различных целей. Логично возникает вопрос о том, имеет ли место цифровое неравенство в поликуль- турном и полиэтничном регионе южной России в настоящее время.

Информационная база исследования

Для анализа нами выбраны десять субъектов Северо-Кавказского экономического района (СКЭР) без учета Республики Крым и города Севастополь, имеющие тесные экономические связи, относительно сходные природные и климатические особенности, что позволяет рассматривать их совокупность как целостный экономический район с высокой степенью полиэтничности. Юг России характеризуется также высокой степенью регионального экономического неравенства. По показателю валового регионального продукта на душу населения лидер региона – Краснодарский край опережает аутсайдера – Республику Ингушетия почти в 3,5 раза, при этом существенно отставая от среднероссийского значения этого показателя [Ермишина, 2019].

Информационной базой исследования выступают данные общероссийских статистических наблюдений использования населением информационно-телекоммуникационных технологий и сетей 2. Результаты сравнения данных по Российской Федерации в целом, по Москве, как субъекту РФ с передовым (эталонным) уровнем использования цифровых технологий, и 10 субъектам СКЭР позволяют получить представление об уровне цифрового равенства/неравенства на рассматриваемых территориях.

Современные показатели цифровизации на Юге России

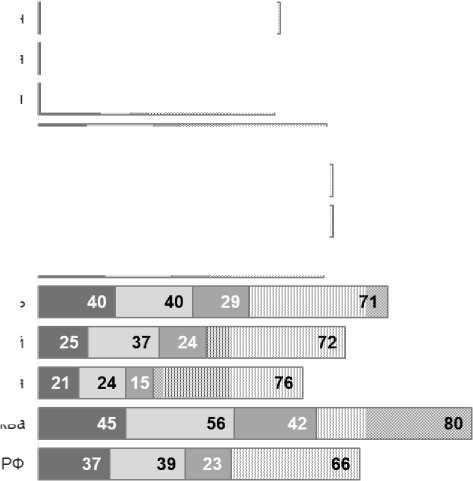

Уровень использования цифровых технологий населением СКЭР в 2019 г. отличается от среднероссийского. Так, по количеству персональных компьютеров в домохозяйствах населения только в Ростовской области и Карачаево-Черкесской Республике показатели выше среднероссийского значения (69 %). В Республике Северная Осетия – Алания доля домохозяйств с персональными компьютерами не достигает и 50 %. В то же время доступ к сети Интернет во всех субъектах СКЭР, кроме Ставропольского края и Северной Осетии – Алании, выше среднероссийского значения. Лидером здесь оказывается Кабардино-Балкарская Республика с охватом более 85 % домашних хозяйств. А вот доступ в Интернет с персонального компьютера на уровне среднероссийского значения имеют домаш- ние хозяйства только в Ростовской области (68 %). Более половины домохозяйств Ингушетии, Адыгеи, Северной-Осетии – Алании и Дагестана для выхода в Интернет используют только мобильные телефоны (см. рис. 1).

Показатель доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, входит в число целевых Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [Об утверждении программы ... , 2017]. Базовое значение индикатора в 2017 г. составляло 73 %, целевое в 2019 г. – 79 %, а к 2024 г. планируется достигнуть 97 %. Между тем только в Кабардино-Балкарской Республике показатель в 83 % до-стигает/превышает и целевой, и среднероссийский уровень. Ниже среднероссийского уровня по этому показателю семь из десяти субъектов СКЭР (рис. 1).

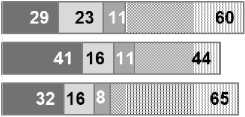

Техническая оснащенность домохозяйств гаджетами показывает, что по числу переносных компьютеров (ноутбуки, лептопы, ультрабуки и пр.) и планшетных устройств, используемых для выхода в Интернет, лидируют домохозяйства экономически модернизированных территорий Юга России – Ростовской области и Краснодарского края. Меньше всего используется таких устройств в Чечне и Северной Осетии. Тогда как по количеству стационарных компьютеров лидируют Ростовская область и Чечня, а отстают Адыгея и Карачаево-Черкесия. Обращает на себя внимание, что самый популярный гаджет – мобильный телефон или смартфон наиболее часто присутствует в домохозяйствах Кабардино-Балкарии (что немного опережает даже столичные показатели). Наименьшее значение использования мобильных телефонов для выхода в Интернет фиксируется в Чечне (см. рис. 2).

Среди домашних хозяйств, не подключенных к сети Интернет, в качестве наиболее распространенных причин этого выступают нежелание населения пользоваться глобальной сетью и отсутствие навыков работы в Интернете. На этом фоне отсутствие мотивации использования информационных технологий таким образом наиболее выражено в Адыгее и Северной Осетии. Более выраженный недостаток умений обращения с интернет-ресурсами фиксируется среди домохозяйств Ставропольского и Краснодарского краев. Высокие затраты в качестве причин отказа от подключения Интернет больше всего отмечаются в Ставропольском крае и Северной Осетии (см. рис. 3).

Рис. 1. Показатели использования информационно-телекоммуникационных технологий и сетей в 2019 г. (в % от общего числа домохозяйств)

Примечание . Рисунки 1–8 составлены по данным Федеральной службы государственной статистики РФ [Выборочное федеральное ... , 2019].

-

■ стационарные компьютеры

-

□ мобильные компьютеры

□ мобильные телефоны/смартфоны

Дагестан

Чечня

Адыгея

Рис. 2. Показатели использования технических устройств для выхода в Интернет в 2019 г. (в % от общего числа домохозяйств)

■ планшетные компьютеры

Северная Осетия-Алания

Ростов, область

Краснод. край

г. Москва

|

0 |

РФ |

Мск |

РА |

КК |

РО |

СК |

РД |

РИ |

КБР |

КЧР |

РСО- А |

ЧР |

|

■ По соображениям безопасности |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

2 |

0 |

0 |

0 |

2 |

|

■ Нет технической возможности |

2 |

0 |

0 |

4 |

1 |

5 |

1 |

3 |

3 |

2 |

2 |

3 |

|

■ недостаток навыков использования |

8 |

3 |

7 |

7 |

10 |

11 |

5 |

4 |

9 |

5 |

9 |

5 |

|

я Высокие затраты |

5 |

3 |

5 |

4 |

5 |

12 |

3 |

6 |

5 |

6 |

11 |

1 |

|

нет необходимости/желания |

16 |

9 |

19 |

15 |

15 |

16 |

11 |

13 |

7 |

13 |

18 |

2 |

|

^ доступ в другом месте |

2 |

3 |

0 |

1 |

1 |

1 |

3 |

2 |

0 |

0 |

1 |

0 |

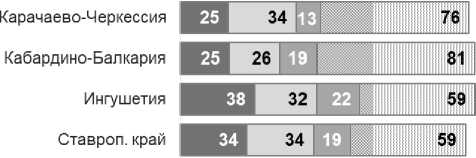

Рис. 3. Распределение домашних хозяйств по причинам отказа от доступа к сети Интернет в 2019 г. (в % от числа домохозяйств)

В 2019 г. больше всего жителей, которые не использовали Интернет, было в Адыгее (23 %), Карачаево-Черкесии (22 %) и Ставропольском крае (20 %). Наиболее активными интернет-пользовате-лями в возрасте от 15 лет и старше является население Чечни (каждый или почти каждый день выходили в сеть 84 %), Дагестане (76 %) Кабардино-Балкарии (76 %) и Северной Осетии (74 %). Эти показатели превышают общероссийские данные, а в случае с Чеченской Республикой опережают и московский показатель (84 % против 76 %) (рис. 4).

Таким образом, субрегионы Юга России в разной степени включены в процессы цифровой трансформации. На современном этапе более активными в использовании информационно-коммуникативных технологий оказываются жители Ростовской области и Кабардино-Балкарии, а наибольшее отставание фиксируется в Северной Осетии – Алании, Адыгее и Дагестане.

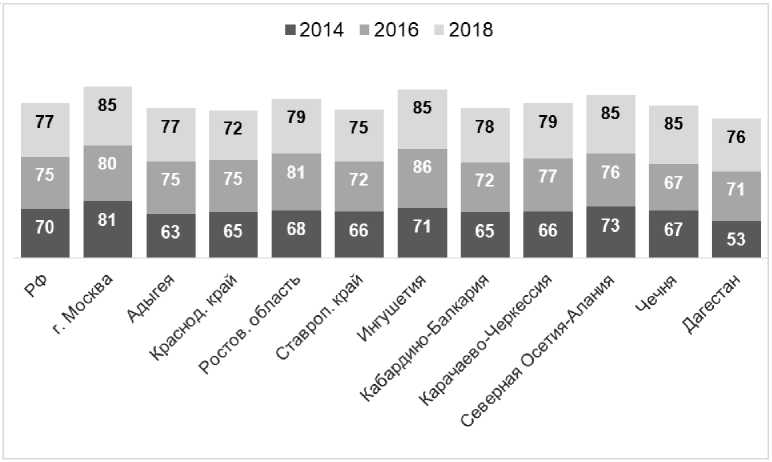

Динамика показателей цифровизации в макрорегионе

Неравенство в использование цифровых технологий домохозяйствами может объясняться неравенством технических возможностей доступа к ним. Если посмотреть на динамику технических возможностей доступа к сети Интернет, то в домохозяйствах различных территориальных субъектов Юга России такие показатели за последние годы растут. Особенно это заметно в таких республиках Северного Кавказа, как Дагестан (рост с 2014 по 2018 г. на 23 %), Чечня (рост на 18 %) и Ингушетия (рост на 14 %) (см. рис. 5).

Рис. 4. Показатели использования интернет-ресурсов населением Юга России от 15 лет и старше (в % от общего числа жителей территориального субъекта)

Рис. 5. Динамика показателей доступа к сети Интернет (в % от общего числа домохозяйств)

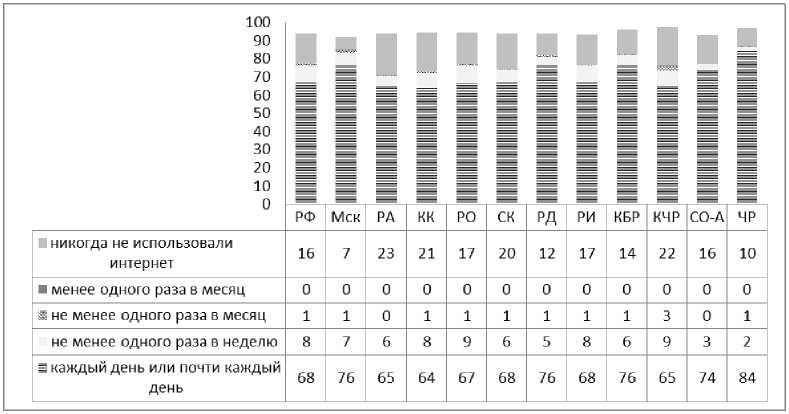

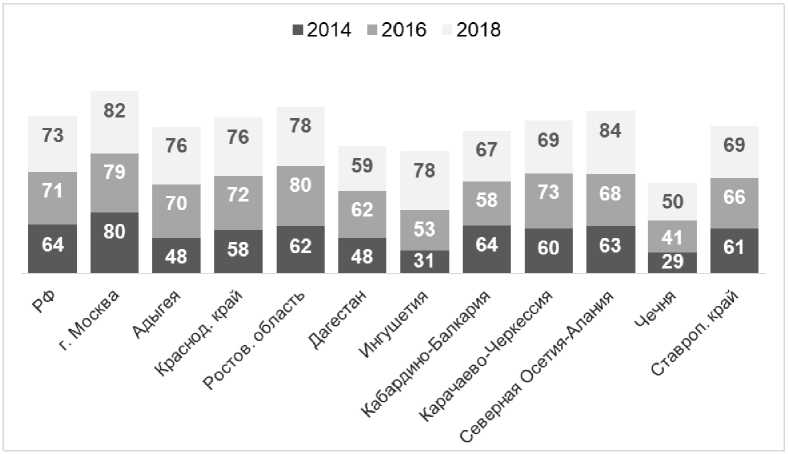

Характеристики доступа к широкополосному Интернету, относящиеся к целевым показателям Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», как уже указывалось, на Юге России в целом ниже планируемых значений. По темпам роста наибольшая положительная динамика фиксируется в Республике Ингушетия (с 2014 по 2016 г. повышение на 48 %), в Республике Адыгея (прирост на 28 %), Чеченской Республике (рост на 22 %) и Северной Осетии – Алании (повышение на 21 %). Для сравнения в целом по России прирост за этот период составил 9 %. Однако исходные показатели динамики в этот период в северокавказских республиках были значительно ниже относи- тельно общероссийских значений, хотя в 2019 г. в республиканском сегменте Юга России широкополосный Интернет стал еще доступнее и в Кабардино-Балкарии превысил целевые показатели (рис. 6).

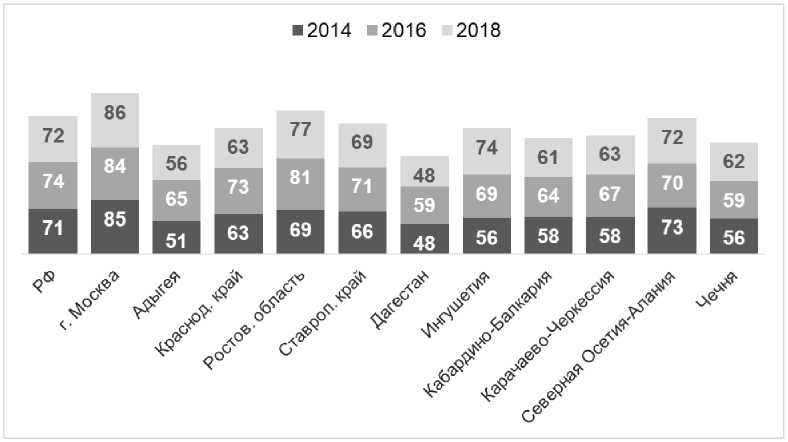

Говоря о динамических характеристиках цифровизации в различных территориальных субъектах Юга России, интересно посмотреть динамику обеспеченности домохозяйств персональными компьютерами и возможности доступа в Интернет через компьютер, так как эти данные могут косвенно свидетельствовать о степени задействования новых информационных технологий не только в досуге и общении, но и в работе. Материалы федеральных статистических

Рис. 6. Динамика показателей широкополосного доступа к сети Интернет (в % от общего числа домохозяйств)

наблюдений показывают, что за последние годы первый показатель в СКЭР был ниже, чем среднероссийский, что особенно заметно в Дагестане и Адыгее. Исключение составляют Ростовская область и Ингушетия, в которых и наиболее заметная динамика прироста степени «компьютеризации» домохозяйств. В остальных субъектах рост либо очень незначителен, либо фиксируется снижение данного показателя по сравнению с 2016 годом (рис. 7).

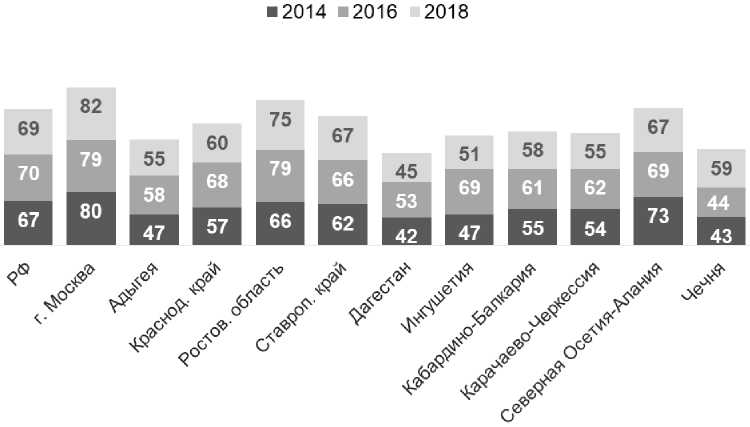

По другому параметру (возможности доступа с персонального компьютера к сети Интернет) показатели по субъектам Юга России еще больше отстают от средних по РФ. В наиболь- шей степени это заметно в Дагестане и Адыгее, а в Ростовской области опять же этот показатель выше, чем общероссийский. Наибольшие темпы прироста степени использования интер-нет-ресурсов с персонального компьютера фиксируются в Чеченской Республике. Понижающаяся динамика выявляется в Северной Осетии – Алании (рис. 8).

Заключение

Растущие разрывы в региональном экономическом развитии, а следовательно и в уровне жизни населения, снижают социальную сплочен-

Рис. 7. Динамика показателей обеспеченности персональными компьютерами (в % от общего числа домохозяйств)

Рис. 8. Динамика показателей доступа к сети Интернет с персональных компьютеров (в % от общего числа домашних хозяйств)

ность российского общества, в то время как цифровая трансформация могла бы стать существенным фактором положительной социетальной динамики на Юге России, обеспечивая доступ к новым высокопроизводительным технологиям и услугам. Анализ статистических данных показывает, что по совокупности показателей использования информационно-коммуникативных технологий на современном этапе цифровыми лидерами СКЭР оказываются Кабардино-Балкария и Ростовская область. Карачаево-Черкесия, Краснодарский и Ставропольские края занимают промежуточное положение, они немного выше среднего уровня. А наибольшее отставание фиксируется в Северной Осетии – Алании, Адыгее и Дагестане. Однако положительная динамика показателей цифровизации наблюдается во всех субъектах СКЭР, что должно привести к снижению цифрового неравенства и повышению значимости этого фактора в укреплении социальной сплоченности на Юге России. Отдельного исследования заслуживает анализ ограничений и факторов, препятствующих или способствующих снижению цифрового неравенства в разных субъектах юга России. В перспективе также можно провести всестороннюю оценку цифрового неравенства через анализ показателей наличия у населения необходимых навыков эффективного использования информационных технологий в региональном и социально-групповом аспектах.

Список литературы Цифровизация как фактор социально-экономической интеграции поликультурных регионов юга России

- Алешкина О. В., Апокина К. В., 2019. Цифровизация общества: роль и перспективы образования // Эко- номика и управление : науч.-практ. журн. № 4 (148). С. 8–11. DOI: 10.34773/EU.2019.4.2.

- Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением инфор- мационных технологий и информационно-теле- коммуникационных сетей, 2019. Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_ nabl-croc/index.html.

- Гаджиев Х. А., 2019. Цифровизация общества – про- блема или новые возможности для власти? // Де- кабрьские социально-политические чтения «Как живешь, Россия?». Российское социальное государство и гражданское общество в реализа- ции стратегии прорыва: результаты и резервы / под ред. С. В. Рязанцева, В. К. Левашова, Т. К. Ро- стовской. М. : Перспектива. С. 31–37.

- Гребняк О. В., 2019. Цифровая культура российских граждан в социально-политических практиках // Декабрьские социально-политические чтения «Как живешь, Россия?». Российское социальное государство и гражданское общество в реализа- ции стратегии прорыва: результаты и резервы / под ред. С. В. Рязанцева, В. К. Левашова, Т. К. Ро- стовской. М. : Перспектива. С. 38–44.

- Ермишина А. В., 2019. Экономическое развитие регио- нов полиэтничного Юга России // Вестник Вол- гоградского государственного университета. Экономика. Т. 21, № 4. С. 55–66. DOI: 10.15688/ ek.jvolsu.2019.4.6.

- Константинова Л. В., 2019. Интеграционный потенци- ал общества: опыт концептуализации // Социо- логические исследования. № 8. С. 19–29. DOI: 10.31857/S013216250006133-9.

- Кузнецов Н. В., 2019. Государственная программа «Циф- ровая экономика Российской Федерации»: анализ готовности регионов // Региональная экономика и управление : электрон. науч. журн. № 1 (57). URL: https://eee-region.ru/article/5709.

- Малышева Г. А., 2018. О социально-политических вы- зовах и рисках цифровизации российского об- щества // Власть. Т. 26, № 1. С. 40–46.

- Национальные цели социального развития: вызовы и решения : докл. к XX Апр. Междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, г. Москва, 9–12 апр. 2019 г., 2019 / Т. В. Абанкина, Н. В. Акиндинова, С. С. Бирюкова [и др.] ; отв. ред. Я. И. Кузьминов, Л. Н. Овчарова ; Нац. ис- след. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Из- дат. дом Высшей школы экономики. 113 с.

- Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» : распоряжение Прави- тельства РФ от 28.07.2017 № 1632-р, 2017 // Собра- ние законодательства РФ. № 32.

- Eurofound, 2018. Social cohesion and well-being in Europe. Luxembourg : Publications Office of the European Union. 16 p. Lázaro C., Estebanell J. L., Minguell M., Tedesco J. C., 2015. Inclusion and Social Cohesion in a Digital Society // RUSC. Universities and Knowledge Society Journal. No. 12 (2). P. 44–58. DOI: 10.7238/ rusc.v12i2.2459.

- Marlowe J. M., Bartley A., Collins F., 2016. Digital belongings: The intersections of social cohesion, connectivity and digital media // Ethnicities. Vol. 17, iss. 1. Р. 85–102. DOI: 10.1177/1468796816654174.

- Wallace C., Vincent K., Luguzan C., Townsend L., Beel D., 2017. Information technology and social cohesion: A tale of two villages // Journal of Rural Studies. No. 54. P. 426–434. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2016.06.005