Цифровое моделирование рельефа как первый этап выявления мест возможного размещения центров горнолыжного туризма в Республике Мордовия

Автор: Мынов А.А., Тесленок К.С.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 24 т.3, 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности начального этапа определения участков, потенциально пригодных для размещения горнолыжных центров. Исследования выполнены с использованием возможностей геоинформационных технологий создания и анализа цифровой модели рельефа и полученных на ее основе производных моделей. Работы такого рода особенно актуальны для равнинных регионов с малопересеченным рельефом, типичным для большей части территории Республика Мордовия.

Геоинформационная система, геоинформационное картографирование и моделирование, гис, гис-технологии, горнолыжный спорт, горнолыжный туризм, горнолыжный центр, республика мордовия, цифровая модель рельефа, цифровое моделирование рельефа, цмр

Короткий адрес: https://sciup.org/147249006

IDR: 147249006 | УДК: 528.932:

Текст научной статьи Цифровое моделирование рельефа как первый этап выявления мест возможного размещения центров горнолыжного туризма в Республике Мордовия

Мордовия заслуженно имеет славу спортивной республики. Она входит в число четырех лучших регионов России по развитию массового физкультурного движения. Основой этих достижений стали республиканский закон «О физической культуре и спорте» и более десяти Указов Главы и Постановлений Правительства Мордовии, создавшие условия как для высших спортивных достижений, так и развития массового физкультурного движения, «спорта для всех». Тем не менее, массовым спортом в Мордовии охвачено пока не более 15% населения. Немаловажную роль в этом играет приуроченность большей части спортивных сооружений к столице республики или крупным районным центрам. Так, единственный Региональный центр по зимним видам спорта, включающий лыжный стадион с биатлонным комплексом (лыжно-биатлонный центр Республики Мордовия) и функционирующее на его базе Автономное учреждение дополнительного образования «Региональный центр – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта Республики Мордовия» расположены в Саранске. В то же время, в республике имеется значительное количество мест, не в меньшей степени пригодных для развития массового горнолыжного спорта и туризма.

Анализ спроектированной, разработанной и построенной нами карты регионов России с развитыми центрами горнолыжного спорта и туризма (рис. 1) выявил парадоксальную ситуацию: Мордовия (как, кстати, и другие финно-угорские регионы), имея значительную долю представителей коренной титульной нации с традиционным занятием (особенно для северных регионов) зимними видами спорта, не относится к числу таких субъектов.

Рис. 1. Регионы России с развитыми центрами горнолыжного спорта и туризма.

Как и любая территория, Республика Мордовия с методологических позиций может быть представлена в виде сложной территориально-общественной геосистемы, единства взаимодействия компонентов ландшафтно-экологического и социально-экономического комплекса «природа – население – хозяйство» [9; 10]. Ее частным локальным проявлением могут быть признаны горнолыжные комплексы и горнолыжные центры, результаты исследования которых в виде выявленных характеристик и взаимосвязей, пригодных для решения практических задач управления, могут быть отображены в серии геоинформационно-картографических моделей. Картографический метод исследования, как один из важнейших традиционных методов в науках о планетах Солнечной системы, Земле и человеческом обществе, находит широкое и многоплановое практическое применение. Использование карт для познания изображенных на них явлений и процессов подразумевает изучение структуры, взаимосвязей, динамики и эволюции объектов, явлений и процессов во времени и пространстве, прогноз их развития, получение их различных качественных и количественных характеристик.

Исследование территорий и комплексов различной природы и их отдельных компонентов, предполагает также и широкое использование количественных методов их интерпретации, выраженных в исследовании закономерностей пространственной дифференциации этих систем, их компонентов и свойств, анализе связей между ними. Основным методом изучения многообразных связей и закономерностей признан математический анализ [6], а его важной особенностью является сочетание с традиционными картографическими методами [10]. Сегодня все большую популярность получило тематическое картографирование и математико-картографическое моделирование окружающей среды для различных целей [3–10], (включая спортивную и туристско-рекреационную деятельность [1; 2 и др.]), позволяющее получать полную количественную и качественную информацию по исследуемым объектам, процессам и явлениям.

С конца прошлого и, особенно, с начала нынешнего века, интерес к изучению различных территориальных систем существенно возрастает именно в связи с лавинообразным развитием компьютерной обработки изображений, систем автоматизированного картографирования, географических информационных систем (ГИС) и геоинформационных технологий. Управление горнолыжными комплексами и горнолыжными центрами на основе картографирования предполагает обработку и анализ больших массивов данных – как о состоянии их природного блока [8; 9], так и об особенностях всестороннего практического использования. При оперировании этой информацией наиболее приемлемым и оправданным с разных точек зрения является проектирование, разработка и создание соответствующих геоинформационных систем разных уровней и направленности, в которых в разнообразных видах (картографическом, графическом, текстовом и др.) представляется и визуализируется выходная информация максимально полных банков исходных данных [3–5; 7–10].

Для определения мест, в максимальной степени соответствующим требованиям размещения горнолыжных комплексов и горнолыжных центров, было решено использовать возможности цифрового моделирования рельефа и геоинформационно-картографического анализа полученных цифровых моделей рельефа (ЦМР) и их производных.

Под ЦМР понимается математическое представление (модель) участка земной поверхности, полученное путем обработки данных о высотном положении [3; 5; 7]. Методика и технология построения ЦМР разных масштабных уровней на базе разнообразного программного обеспечения достаточно хорошо апробирована как для территории исследуемого региона [7], так и для ряда других [3; 8 и др.].

Для определения на базе ЦМР участков, потенциально пригодных для размещения горнолыжных центров, нами были использованы возможности, предоставляемые ГИС ArcView и ArcGIS. Исходная цифровая основа была представлена точечной темой отметок высот и урезов воды на территорию Республики Мордовия масштаба 1:200 000 в формате shp ГИС ArcView [7]. В качестве одного из методов интерполяции был определен Inverse Distance to a Power (обратно-взвешенных расстояний, IDW, ОВР), основанный на взвешивании точек таким образом, что влияние известного значения затухает с увеличением расстояния до неизвестной точки, параметры которой необходимо определить. Взвешивание присваивается исходным точкам со значениями абсолютной высоты на основе коэффициента взвешивания, контролирующего, как влияние точки будет уменьшаться с увеличением расстояния до нее. Чем выше коэффициент взвешивания, тем меньше будет эффект, оказываемый точкой. По мере возрастания коэффициента значение неизвестной точки будет приближаться к значению ближайшей точки с известным значением [1; 3; 5].

Метод интерполяции IDW (как, впрочем, и другие) не лишен недостатков. Так, качество получаемых результатов может достаточно существенно снизиться, если распределение исходных точек данных с известными значениями будет иметь неравномерный характер. Кроме того, экстремальные (максимальные и минимальные) значения интерполированной поверхности могут быть зафиксированы только в точках исходных данных, что нередко приводит к небольшим пикам и углублениям вокруг них (артефактам). В связи с этим, метод IDW может быть использован в случаях, когда множество точек с исходными данными является достаточно плотным для выявления степени локального изменения отображаемой поверхности [1; 3; 5].

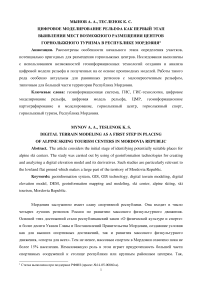

Использование метода IDW в нашем случае позволило получить корректную цифровую модель рельефа (рис. 2), когда экстремальные значения отметок абсолютной высоты рельефа полученной модели совпали с действительными значениями высоты на местности. Кроме того, автоматическое создание ЦМР на основе метода IDW позволяет получить наиболее оптимальную для существующей в пределах исследуемой территории степени вертикального расчленения местности шкалу высот [1].

Рис. 2. Цифровая модель рельефа Республики Мордовия.

Алгоритм построения ЦМР в ГИС ArcGIS включал такие технологические этапы, как:

-

- подгрузка исходных данных для ЦМР (точечные и полилинейные векторные данные в виде отметок высот, урезов воды, горизонталей);

-

- выполнение работы в ArcToolbox: «Инструменты 3D Analyst» -> «Интерполяция растра» -> «Топо в растр»;

-

- выбор ранее подгруженных слоев в качестве входных данных -> выбор значений высоты «HV» в колонке «Поле», выбор в колонке «Тип» для слоев урезов воды и отметок высот PointElevation, для слоя с горизонталями - Contour ^ определение размера входной ячейки (значение 50);

-

- осуществление настройки высоты сечения рельефа.

Полученная цифровая гипсометрическая модель рельефа территории Республики Мордовия и прилегающих районов (в пределах соответствующих листов топографической карты масштаба 1:200 000) после выполнения необходимых дополнительных настроек и корректирования, представлена на рисунке 2.

Таким образом, начальный подготовительный этап комплексного изучения особенностей территории Республики Мордовия, применительно к выбору наиболее оптимальных мест размещения горнолыжных комплексов и горнолыжных центров, позволил разработать структуру и создать базу данных, получить различные варианты ЦМР, провести оценочные работы с получением качественных и количественных характеристик рельефа и составлением аналитических картосхем с результатами оценок.

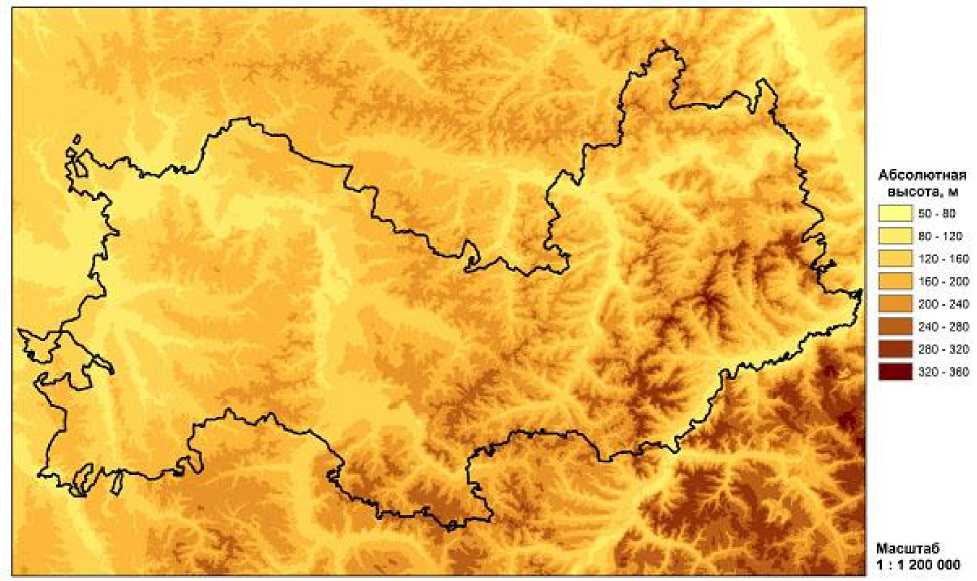

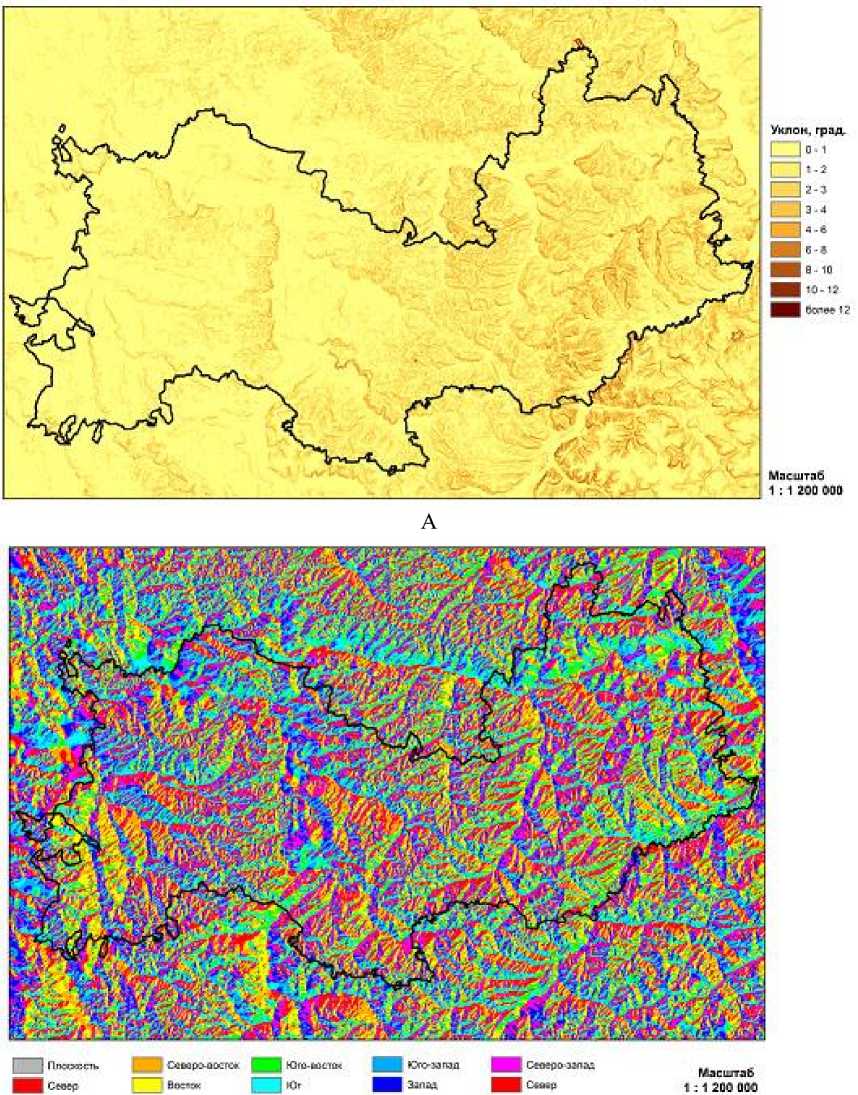

Для получения производных карт, использованных на следующем этапе исследований для определения потенциальных и отбора наиболее оптимальных по разным показателям пригодности участков размещения горнолыжных комплексов и горнолыжных центров, были использованы возможности расширений базовых ГИС ArcView и ArcGIS «Spatial Analyst» и «3D Analyst». Этот этап включал построение карт уклонов и экспозиции склонов в ArcToolbox:

-

- проведение работы в ArcToolbox: «Инструменты Spatial Analyst» ^ «Поверхность» ^ «Уклон/Экспозиция»;

-

- использование в качестве входного растра ЦМР, построенной на предыдущем шаге;

-

- осуществление настройки полученных карт уклонов и экспозиции склонов.

Соответствующие цифровые модели на всю территорию республики и прилегающие районы, полученные после выполнения необходимых настроек и корректирования, представлены на рисунке 3.

Далее с целью отбора допустимых и недопустимых (пригодных и непригодных для размещения горнолыжных комплексов, и горнолыжных центров) значений величин уклонов и экспозиции склонов нами были выполнены операции переклассификации (реклассификации) и оверлея (наложения, пересечения) слоев [3; 5].

Переклассификация и конвертирование в векторные данные так же выполнялись с использованием ArcToolbox:

-

- работа в ArcToolbox: «Инструменты Spatial Analyst» ^ «Переклассификация»;

-

- создание двух классов: допустимые (2) и недопустимые (1) значения уклона и экспозиции;

-

- работа в ArcToolbox ^ «Конвертация» ^ «Растр в полигоны», где в качестве входного растра используются переклассифицированные слои;

Пересечение производилось с использованием инструментария геообработки:

-

- Геообработка ^ «Пересечение»;

-

- входные объекты представлены полигональными данными по благоприятным (допустимым) значениям величин уклонов и экспозиции склонов.

В качестве допустимых (благоприятных) величин крутизны склонов в соответствии с литературными данными отбирались показатели средней крутизны более 12°, экспозиции склонов – участки с северной составляющей (северо-восток, север, северо-запад) и северные, а также учитывалась площадь наиболее подходящих участков (свыше 0,3 км2, что является минимальным показателем для организации горнолыжного центра).

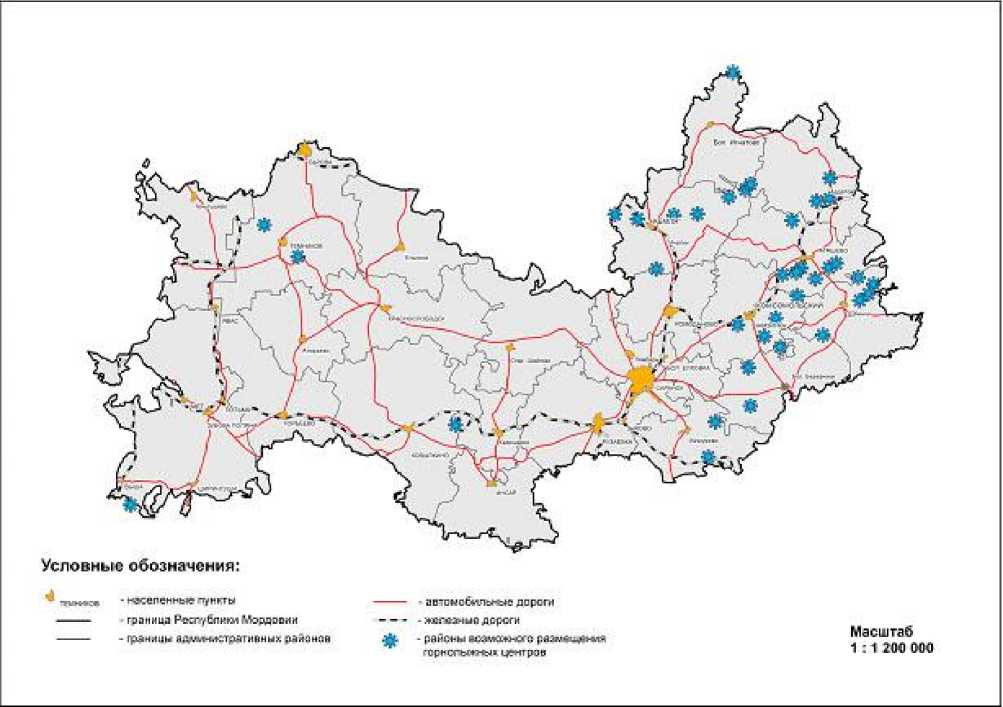

Привлечение на следующем этапе социально-экономических показателей – данных по транспортной доступности и дорожной сети (железным и автомобильным дорогам)

позволило получить приведенную на рисунке 4 модель 37 мест возможного размещения центров горнолыжного туризма.

Б

Рис. 3. Цифровые модели углов наклона (А) и экспозиции (Б) склонов Республики Мордовия.

Анализ созданной модели потенциально пригодных для размещения центров горнолыжного туризма участков показал, что сообразно особенностям рельефа республики (см. рис. 1, 2) их подавляющая часть (89,2%) расположена в ее восточной части.

Рис. 4. Цифровая модель мест возможного размещения горнолыжных центров в Республике Мордовия.

Полученные на основе комплексного ГИС-анализа ЦМР производные геоинформационно-картографические модели могут найти широкое применение в организации планирования и размещения, создаваемых геосистем рекреационной направленности (от отдельных комплексов и центров до целых туристско-рекреационных зон) и управления ими, решая, в конечном счете, так же задачи оптимизации регионального природопользования, включая рациональное использование земельных ресурсов региона.

Список литературы Цифровое моделирование рельефа как первый этап выявления мест возможного размещения центров горнолыжного туризма в Республике Мордовия

- Вакулич О. А., Левашкина О. М., Тесленок С. А. Предварительная подготовка тематических слоев для создания карт туристско-рекреационных особых экономических зон // Картография и геодезия в современном мире: материалы второй Всерос. науч.-практ. конф., Саранск, 8 апр. 2014. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. - С. 23-29. EDN: UJSJNP

- Васильев О. Д., Чистов С. В. Опыт тематического картографирования (на примере карты эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014») [Электронный ресурс] // Огарев-online. - 2015. - № 4. - URL: http://journal.mrsu.ru/arts/opyt-tematicheskogo-kartografirovaniya-na-primere-karty-ehstafety-olimpijjskogo-ognya-sochi-2014. EDN: TNDBZD

- Капралов Е. Г., Кошкарев А. В., Тикунов В. С. и др. Геоинформатика: в 2 кн. - Кн. 1: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Под. ред. В. С. Тикунова. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 384 с. EDN: QKHGMD

- Ивлиева Н. Г., Карасев А. С., Манухов В. Ф. Применение ГИС-технологий в прикладных исследованиях в области финно-угроведения // Геодезия и картография. - 2012. - № 6. - С. 17-23. EDN: SIKEHR

- Лурье И. К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой обработки космических снимков: Учебник. - М.: КДУ, 2008. - 424 с. EDN: QKGPWP

- Справочник по картографии / А.М. Берлянт, А.В. Гедымин, Ю.Г. Кельнер и др. / Под ред. Е. И. Халугина. - М.: Недра, 1988. - 428 с.

- Тесленок К. С., Тесленок С. А. Цифровое моделирование рельефа в предотвращении и ликвидации некоторых чрезвычайных ситуаций природного характера // Картография и геодезия в современном мире: мат-лы второй Всерос. науч.-практ. конф., Саранск, 8 апр. 2014 г. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. - С. 155-161. EDN: UEEBLT

- Тесленок С. А. Особенности визуализации элементарных природных комплексов цифровой ландшафтной карты // Вестник Воронежского университета. Серия География. Геоэкология. - 2014. - № 3. - С. 49-52. EDN: SZKSET

- Тесленок С. А., Манухов В. Ф., Тесленок К. С. Ландшафтные карты информационных ресурсов интернета и их использование в учебном процессе // Изв. Смоленского государственного университета. - 2013. - № 3. - С. 337-347. EDN: RPRAXR

- Тикунов В. С. Устойчивое развитие территорий: картографо-геоинформационное обеспечение. - М., Смоленск: Изд-во СГУ, 1999. - 176 с. EDN: SWSKQK