Цифровое неравенство и направления его преодоления в контексте развития человеческого капитала

Автор: Троян Ирина Анатольевна, Кравченко Лариса Анатольевна, Гиндес Елена Григорьевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Интернет и система образования населения

Статья в выпуске: 2 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Целью статьи является анализ исследования концептуальных аспектов цифрового неравенства и определение направлений его преодоления. Рассмотрены основные подходы к пониманию цифрового неравенства и проведён междисциплинарный анализ данной категории. Уточнено определение цифрового неравенства как различного доступа к цифровым возможностям в социальной, экономической, политико-демографической, культурной, образовательной и других областях, которые существуют в результате неполного, неравномерного или недостаточного доступа к информационно-коммуникационным, компьютерным, телекоммуникационным и цифровым технологиям. Выделены концептуальные составляющие цифрового неравенства: социально-экономический доступ, компетенции, знания и навыки, психологические и мотивационные факторы, цифровая грамотность и культура, цена, скорость, содержание и качество информационно-коммуникационных технологий и цифровых ресурсов, инфраструктура, институциональная структура и политическое устройство. Высказывается и обосновывается авторская позиция относительно существенной роли цифрового неравенства в высшем образовании в формировании человеческого капитала и улучшения качества жизни населения. Предложено понимать под цифровым неравенством в высшем образовании различия в доступе, в качестве использования и в получаемых эффектах от цифровых ресурсов, информационно-коммуникационных технологий и интернета в процессе обучения. Проведён анализ цифрового неравенства в высшем образовании в разрезе трёхуровневой модели исследования данной категории. Рассмотрены возможности и барьеры цифровизации высшего образования в Российской Федерации, выявлены характерные факторы усиления цифрового неравенства и определены направления его снижения, а именно: инфраструктурное, социально-мотивационное, институциональное. Практическая значимость исследования связана с возможностью и необходимостью использования предложенных мероприятий в вузах, региональных и федеральных программах развития.

Цифровое неравенство, информационно-коммуникационные технологии, цифровые ресурсы, качество жизни, высшее образование, человеческий капитал

Короткий адрес: https://sciup.org/143180213

IDR: 143180213 | DOI: 10.19181/population.2023.26.2.10

Текст научной статьи Цифровое неравенство и направления его преодоления в контексте развития человеческого капитала

Цифровые технологии настолько проч‑ но вошли в нашу жизнь, что цифровое не‑ равенство не позволяет людям, не имею‑ щим достаточного доступа к информаци‑ онно‑коммуникационным технологиям (ИКТ), эффективно участвовать в жизни общества. Такая всеобъемлющая цифро‑ визация общества ведёт к тому, что до‑ ступ к компьютерным технологиям и их использование были стратифицированы множеством факторов, в том числе: воз‑ растом, образованием, этнической при‑ надлежностью, мотивацией, структурой семьи, полом, доходом, занятием и ро‑ дом деятельности, местом жительства. Эти и другие факторы стали предпосыл‑ ками распространения такого явления, как цифровое неравенство. Несмотря на то, что технологии продолжают стано‑ виться всё более доступными, вопросы исследования цифрового неравенства не теряют своей актуальности. Кроме того, пандемия COVID‑19 и её последствия, а также нарастание глобальной полити‑ ческой, экономической и информацион‑ ной дестабилизации актуализируют ис‑ следование цифрового неравенства на‑ селения, его влияние на качество жизни. Высокий уровень цифрового неравенства приводит к углублению и обострению внутригосударственных и мировых дис‑ балансов, его проникновение во многие сферы жизнедеятельности человека вы‑ зывает необходимость междисциплинар‑ ного анализа этой категории на различ‑ ных уровнях.

Цифровое неравенство: подходы к пониманию, составляющие и уровни

Ещё два десятилетия назад Органи‑ зация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обратила внимание на цифровое неравенство и определяет его как «разрыв между отдельными людьми, домохозяйствами, предприятиями и гео‑ графическими районами в различных социально‑экономических условиях от‑ носительно доступа к информационным и коммуникационным технологиям и ис‑ пользованию Интернета в разных видах деятельности»1. Изначально естественной причиной цифрового разрыва выступала стоимость компьютеров, разделяя людей на тех, кто может себе их позволить и тех, кому это недоступно. Во многих зарубеж‑ ных и отечественных исследованиях со‑ храняется сущностное понимание цифро‑ вого неравенства как разрыва между теми, кто располагает доступом к современным информационно‑коммуникационным технологиям, и теми, кто ими не распо‑ лагает [1; 2]. Однако сегодня явно недо‑ статочно технологического детерминизма для объяснения возникновения и распро‑ странения цифрового неравенства. Оно представляет собой многогранное явле‑ ние, обусловленное влиянием многочис‑ ленных определяющих факторов в раз‑ личных областях жизнедеятельности че‑ ловека: экономической, социальной, ин‑ формационной, политической и других.

Концептуальная эволюция категории «цифровой разрыв» шла по трём направ‑ лениям: 1) смещение понимания роли ин‑ тернета от преимущественно одного из носителей информации к его рассмотре‑ нию как широкодоступного ресурса; 2) ра‑ стущее осознание сложности явления: от вопросов физического доступа к цифро‑ вым системам, обозначенных как «раз‑ рыв 1‑го уровня», до различий в цифро‑ вых навыках, способах и целях использо‑ вания (разрыв 2‑го уровня) и более широ‑ кие социально‑экономические послед‑ ствия применения цифровых технологий (разрыв 3‑го уровня); 3) расширение уров‑ ня анализа: от разделения между соци‑ альными группами внутри одной страны к межстрановым сравнениям к изучению различий на уровне субнациональных регионов [3, с. 4]. Модель трёхуровнево‑ го подхода к анализу цифрового неравен‑ ства (уровни доступа к интернету, цифро‑ вым ресурсам; цифровых компетенций и навыков пользователей; социально‑эко‑ номических преимуществ и эффектов от «качественного» использования ИКТ и ци‑ фровых технологий, интернета в обра‑ зовательной, профессиональной и обще‑ ственной деятельности) широко популя‑ ризирована среди зарубежных и отече‑ ственных учёных [4–6].

Учёные отмечают, что новые виды аб‑ солютного и относительного неравенства порождают новые типы цифрового раз‑ рыва [7]. В социальных науках цифровое неравенство рассматривают как «фактор усиления социальной дифференциации населения, которая формируется на базе неравномерного распределения и досту‑ па к социальным благам, а также описы‑ вают цифровой разрыв как «новый вид социальной дифференциации, связан‑ ный с обладанием различными возмож‑ ностями использования современных ИКТ»2. Глубоко исследуется психологиче‑ ское содержание цифрового неравенства, в том числе в межпоколенческом разре‑ зе [8]. В международных исследованиях цифрового неравенства распространены модель принятия технологии, теория мо‑ тивированного действия и теория запла‑ нированного поведения [9]. Социально‑ управленческий подход к содержанию ци‑ фрового неравенства охватывает техно‑ логическую оснащённость и неравенство в овладении цифровыми компетенциями [10]. Что касается социально‑экономиче‑ ского аспекта цифрового неравенства, то следует назвать теорию Н. Сильвайна, где обосновывается формирование цифро‑ вого неравенства как последствие нерав‑ номерного распределения доступа к тех‑ нологиям по регионам и внутри них [11]. В российских исследованиях также ак‑ туален региональный анализ цифрового неравенства [12]. Социально‑демографи‑ ческий подход акцентирует внимание на таких факторах формирования цифрово‑ го неравенства, как доход, пол, раса, эт‑ ническая принадлежность, образование, возраст, что в совокупности обеспечивает доступ к социальной инфраструктуре, ко‑ торая поддерживает ИКТ [13]. Также рас‑ сматривают проявление цифрового нера‑ венства и в других сферах жизнедеятель‑ ности человека, в частности при получе‑ нии высшего образования [14–15], в сфере здравоохранения [16]. Цифровое неравен‑ ство следует связывать с социальной диф‑ ференциацией населения, обусловленной разными возможностями доступа к базо‑ вой инфраструктуре, необходимой для цифрового обучения.

Несмотря на разные интерпретации, полагаем, что цифровое неравенство, пре‑ жде всего, используется для обозначения различий в возможностях доступа к ин‑ формации и к цифровым ресурсам для разных категорий населения, и как совре‑ менный стратификационный модус ак‑ тивно исследуется на междисциплинар‑ ном уровне. Его ключевые составляющие представлены на рис. 1.

В исследованиях возникновения и уси‑ ления цифрового неравенства широко ис‑ пользуется факторный анализ. Отмеча‑ ется, что цифровое неравенство продол‑ жает существовать под влиянием следу‑ ющих факторов: низкого уровня грамот‑ ности, разрыва в доходах, ограничений по географическому признаку, возраст‑ ного и гендерного разрыва, отсутствия необходимых навыков, доступа к техно‑ логиям, мотивации и интереса, языко‑ вого барьера [17]. Кроме того, цифровое неравенство может быть вызвано и фак‑ торами, произошедшими в результате чрезвычайного происшествия, напри‑ мер, из‑за вандальных действий в инфра‑ структуре оператора. Таким образом, мы полагаем, что под цифровым неравен‑ ством следует понимать различия в до‑ ступе к цифровым возможностям в со‑ циальной, экономической, демографи‑ ческой, культурной, образовательной и других сферах, которые существуют или углубляются в результате неполного, неравномерного или недостаточного до‑ ступа к информационно‑коммуникаци‑ онным, компьютерным, телекоммуника‑ ционным и цифровым технологиям.

Цена, скорость, содержание и качество получения ИКТ

Инстиуциональная структура и политическое устройство законодательные рамки-

Инфраструктура

Компетенции, знания и навыки

Социальноэкономический доступ

Цифровое неравенство

''Психологические'' мотивационные факторы и цифровая ----- культура _____

Рис. 1. Концептуальные составляющие цифрового неравенства

-

Fig. 1. Conceptual components of digital inequality Источник: разработано авторами.

Цифровое неравенство в высшем образовании

Переход к новому качеству экономиче‑ ского роста, способному обеспечить су‑ щественное улучшение благосостояния населения, напрямую связан с формиро‑ ванием и развитием человеческого капи‑ тала, который создается именно в сфере высшего образования. Оно является од‑ ним из базовых этапов формирования цифровых навыков и умений в процессе профессионального обучения. На данном этапе развития личности закладывается основа цифровой финансовой грамотно‑ сти и культуры в социуме, навыков в по‑ лучении базовых общественных услуг че‑ рез цифровые платформы. «Владение ком‑ пьютером и умение работать с цифровой информацией тем шире, чем выше уро‑ вень профессиональной квалификации» [18, с. 193]. Сформированная база цифро‑ вых компетенций в процессе получения высшего образования становится осно‑ вой человеческого капитала, реализация которого напрямую связана с качеством жизни. Цифровые образовательные тех‑ нологии улучшают учебный процесс, по‑ вышают мотивацию к обучению, разви‑ вают навыки критического мышления, социокультурного обучения, позволяют обучающимся получать информацию, ис‑ пользовать учебные материалы и участво‑ вать в дистанционном обучении.

Под цифровым неравенством в выс‑ шем образовании следует понимать раз‑ личия в доступе, в качестве использова‑ ния, в получаемых эффектах от цифровых ресурсов, информационно‑коммуникаци‑ онных технологий и интернета в процес‑ се обучения. В данном контексте следует различать цифровое неравенство между: вузами; структурными подразделениями вуза; преподавателями; обучающимися.

Целесообразно проанализировать ци‑ фровое неравенство в образовании через призму модели трёх уровней. Первый уро‑ вень развития цифрового неравенства свя‑ зан с доступом к инфраструктуре цифрови‑ зации. «Виртуальная учебная среда, плат‑ формы электронного портфеля, студенче‑ ские порталы и т.п. являются стандартным технологическим средством в большинстве передовых вузов» [19]. Несмотря на то, что наличие электронной образовательной ин‑ формационной среды является обязатель‑ ным условием аккредитации всех вузов, сохраняются проблемы различного каче‑ ства предоставляемого широкополосного интернета, неодинаковыми возможностя‑ ми технической оснащенности «домашних» рабочих и учебных мест, обусловленными дифференциацией доходов населения. Пан‑ демия показала, что онлайн‑образование в России достаточно развито, однако толь‑ ко 8% россиян использовали интернет для дистанционного обучения в 2021 г. (в Кана‑ де — 29%, в США — 23%3). Руководители ву‑ зов имеют уникальную возможность орга‑ низовать сотрудничество в цифровой сфере для преодоления цифрового неравенства, делясь своими ресурсами, опытом и инфор‑ мацией о возможностях и ограничениях ци‑ фровизации высшего образования.

Второй уровень связан с возможностями реализации цифровых преимуществ, с ком‑ петенциями и навыками, необходимыми для использования приложений, платформ, устройств, с соответствующей дифферен‑ циальной цифровой практикой. Так, если обучающиеся регулярно используют новые технологии в образовании, то некоторые преподаватели могут их не использовать, аргументируя снижением качества обра‑ зования. Педагогам, которые не относятся к поколению Z, необходимо такое взаимо‑ действие с обучающимися, которое мини‑ мизирует эффекты уже существующего ци‑ фрового неравенства между поколениями [20, с. 5]. На данном этапе важно уделять внимание социальной мотивации и заинте‑ ресованности к использованию цифровых технологий в образовании.

Третий уровень следует характеризовать через призму полученного эффекта от ци‑ фровизации высшего образования, оцен‑ ки опыта использования цифровых техно‑ логий, реализации человеческого капитала в процессе образовательной деятельности. Преимущества цифрового преподавания и обучения во многом зависят от режима обучения, дизайна учебной программы, ка‑ чества и стиля преподавания.

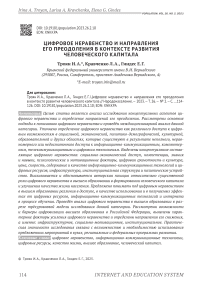

Развитие цифровизации будет способ‑ ствовать созданию современного качества жизни. В научных исследованиях была вы‑ явлена прямая взаимосвязь между индек‑ сом цифровой жизни и среднемесячным доходом в России: в целом по стране с дохо‑ дом от 30 до 39 тыс. руб. индекс принимает наивысшее значение — более 0,45 (рис. 2)

3 Цифровая экономика 2023: краткий стат. сборник.— Москва : НИУ ВШЭ, 2023.— 120 с.

Рис. 2. Общее значение индекса цифровой жизни в зависимости от среднемесячного дохода (тыс. рублей) в городе

-

Fig. 2. Total value of the digital life index depending on the average monthly income (thousand rubles) in cities

Источник: составлено по данным: Цифровая жизнь регионов России 2020: что определяет цифро‑ вое неравенство? // Институт исследований развивающихся рынков, Бизнес‑школа СКОЛКОВО (IEMS), 2020 г.— URL: https://ssrn.com/abstract=3622418 (дата обращения: 25.10.2022).

-

■ Передача файлов между компьютером и периферийными устройствами

I Работа с электронными таблицами

-

■ Использование программ для редактирования Фото-. видео- и аудиофайлов

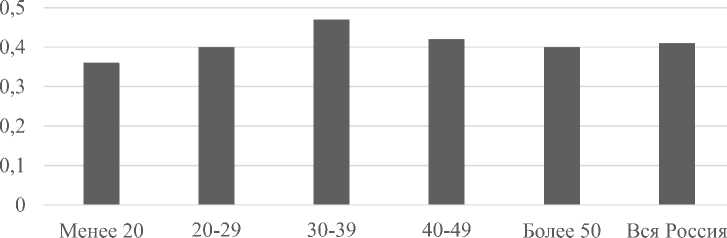

Рис. 3. Цифровые навыки населения России и трёх стран-лидеров, 2020 г., в процентах от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше

Fig. 3. Digital skills of the population of Russia and the top three countries, 2020, as a percentage of the total population aged 15 and over

Источник: составлено по данным: Цифровая экономика 2022: краткий стат. сборник.— Москва : НИУ ВШЭ, 2022.— 124 с.

Действительно, базовые цифровые на‑ выки, необходимые, в том числе для по‑ лучения образовательных услуг, в России в сравнении со странами‑лидерами почти в 2 раза ниже (рис. 3).

В образовательной среде следует го‑ ворить о цифровой готовности как инди‑ каторе восприятия и понимания работы с цифровыми платформами у преподава‑ телей, научных работников и обучающих‑ ся. Кроме того, важно понимать динами‑ ку ключевых показателей цифровизации и уровня жизни населения (табл. 1.)

Анализ основных показателей уровня жизни населения в России отражает из‑ менение доходов населения при неравно‑ мерной динамике фактического конечно‑ го потребления домашних хозяйств (па‑ дение в 2020 г.). При этом практически все показатели использования ИКТ в учебном процессе и управлении образовательным учреждением имеют положительную ди‑ намику. Матричный подход к анализу ци‑ фрового неравенства в высшем образо‑ вании позволит глубоко рассмотреть не‑ равенство на всех уровнях, выявив при‑ чинно‑следственные связи. Так, на инди‑ видуальном и институциональном уров‑ нях возникают возможности цифровиза‑ ции высшего образования, а также барь‑ еры, усиливающие цифровое неравенство (рис. 4).

Среди факторов цифрового неравен‑ ства в сфере образования в России следу‑ ет отметить разрыв в уровнях цифровой, технической и инфраструктурной осна‑ щённости; доходов; среднего образова‑ ния; урбанизации; региональной диффе‑ ренциации, а также факторы геополити‑ ческой нестабильности и обусловленные ею ограничивающие социально‑экономи‑ ческие условия. Снижение цифрового не‑ равенства в высшем образовании России должно носить системный характер, что включает несколько направлений его пре‑ одоления: инфраструктурное, социально‑

Таблица 1

Показатели уровня жизни населения и использования ИКТ в учебном процессе в высшем образовании России, 2018–2020 годы

Table 1

Indicators of the population living standards and the use of ICT in the educational process in higher education of Russia, 2018–2020

|

Показатель |

2018 |

2019 |

2020 |

|

Основные показатели уровня жизни населения, в текущих ценах |

|||

|

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств, млрд. рублей |

60104 |

64564 |

62645 |

|

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств, на душу населения, рублей |

409339 |

439914 |

427627 |

|

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), рублей |

33266 |

35338 |

36073 |

|

Использование ИКТ в учебном процессе и управлении образовательным учреждением |

|||

|

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, находящихся в составе локальных вычислительных сетей (ЛВС), в расчёте на 100 обучающихся, штук |

23 |

25 |

25 |

|

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернету, в расчёте на 100 обучающихся, штук |

24 |

27 |

25 |

|

Доля образовательных учреждений, имеющих веб-сайт в Интернете, в общем числе, % |

100 |

100 |

99,7 |

|

Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий для реализации основных образовательных программ, в общем числе, % |

37,6 |

60,0 |

82,7 |

Источник. составлено по данным Росстата, 2021: Мониторинг развития информационного об‑ щества в Российской Федерации.— URL: (дата обра‑ щения: 20.10.2022).

мотивационное, институциональное. Ин‑ фраструктурное — нацелено на обеспече‑ ние и расширение равномерного и техно‑ логически бесперебойного доступа к ци‑ фровым технологиям. Важно обеспечить дооснащение современными ИКТ вузов, которые находятся постоянно в поиске различных стратегий: от создания «горя‑ чих точек» интернета на территории до предоставления студентам USB‑модемов и сотрудничества с бизнесом. Также пер‑ спективными инструментами преодоле‑ ния цифрового неравенства в высшем об‑ разовании могут стать технология адап‑ тивного обучения на базе онлайн‑образо‑ вательных систем, использование искус‑ ственного интеллекта в образовательном процессе (применение чат‑ботов), разви‑ тие непрерывного образования.

Однако, само по себе использование интернета не означает, что люди облада‑ ют достаточным набором цифровых навы‑ ков для равного использования цифровых средств. Социально‑мотивационное на‑ правление связано с развитием цифровой культуры в обществе, с обеспечением сти‑ мулов к использованию цифровых техно‑ логий. Здесь важна разработка и внедре‑ ние системы социальной помощи в элек‑ тронном виде незащищённым группам населения, в первую очередь, инвалидам, пожилым, мигрантам. Институциональ‑ ное направление преодоления цифрово‑ го неравенства связано с государственной поддержкой распространения цифровых технологий. Инструментами реализации в данном контексте являются обеспечение и актуализация законодательной базы ци‑

|

о |

Возможности и барьеры |

Содержание |

|

|

1=1 |

। |

Гибкое индивидуальное обучение |

Цифровое обучение позволяет использовать индивидуальные, адаптивные пути обучения |

|

Доступ к образованию |

Цифровые технологии дают возможности обучения на протяжении всей жизни, инклюзивности обучения, получение высшего образования малообеспеченным слоям населения |

||

|

о- |

Инфраструктура и устройства |

Отсутствие инфраструктуры широкополосного доступа в том числе в регионах; нехватка технологических устройств и/или программного обеспечения |

|

|

Домашняя среда |

Домашняя среда обучающихся как непригодная для обучения |

||

|

Системное неравенство |

Дополнительные барьеры могут возникать у неблагополучных семей; обучающиеся и сотрудники могут сталкиваться с примерами системного неравенства (обязанности по уходу за родственниками-инвалидами, насилие в семье, отсутствие продовольственной безопасности, психическое здоровье) |

||

|

Цифровые навыки, опыт и признание |

Нежелание студентов и сотрудников переходить на цифровое/дистанционное обучение |

||

|

5 |

1 |

Техническая поддержка |

Действия учебных заведений по устранению технологических и инфраструктурных пробелов путём предоставления устройств, обеспечения для них доступа в Интернет или предоставления аналоговых альтернатив |

|

Корпуса |

Предоставление жилья нуждающимся студентам |

||

|

Сотрудничество и совместное использование ресурсов |

Возможность для нескольких форм сотрудничества на разных уровнях, включая студентов, преподавателей или руководителей вузов |

||

|

Глобальное сотрудничество |

Необходимость глобальной солидарности и совместных действий между вузами. Цифровое высшее образование может способствовать новым формам интернационализации и студенческой мобильности |

||

|

о- |

Системное неравенство |

Неравенство по таким факторам, как раса, пол, доход, регион, отражается в системе вузов, что приводит к неравномерному распределению ресурсов внутри и между регионами страны |

|

|

Государственная поддержка |

Объем и тип государственной поддержки и финансирования, которые выделяются вузам для цифровизации, сильно различаются |

||

Рис. 4. Матрица возможностей и барьеров цифровизации высшего образования в России

Fig. 4. Matrix of the opportunities and barriers to digitalization of higher education in Russia Источник: разработано авторами.

фровизации, принятие и реализация про‑ грамм финансовой и методической помо‑ щи. Сегодня активно реализуется на плат‑ форме «Госуслуги» программа «Цифровые профессии», с помощью которой можно получить ИТ‑специальность со скидкой 50, 75 или 100%, а также специальный про‑ ект — бесплатные ИТ‑курсы «Код будуще‑ го». Цифровой трансформацией в области образования является создание финанси‑ руемой государством онлайн‑платформы

«Университет 20.35». Системная работа по подготовке кадров для ИТ‑отрасли, повы‑ шает качество обучения специалистов, ко‑ торые в будущем внесут свой вклад в до‑ стижение технологического суверенитета и экономической безопасности России.

Заключение

Ключевым вопросом анализа цифро‑ вого неравенства является наличие прин‑ ципиальной возможности его ускоренно‑ го преодоления, так как в дальнейшем оно может вызывать социально‑экономиче‑ ские, демографические и миграционные проблемы развития общества, что будет тормозить решение задач по эффективно‑ му использованию и развитию человече‑ ского капитала, что, в свою очередь, будет мешать улучшению качества жизни на‑ селения. Исследование цифрового нера‑ венства в высшем образовании в разрезе трёхуровневой модели позволили опреде‑ лить ключевые проблемы, барьеры и рис‑ ки цифровизации высшего образования в РФ, а также определить важнейшие на‑ правления его снижения.

В сложившихся условиях необходимо со‑ здание комплексной национальной систе‑ мы развития цифровой грамотности и рав‑ нодоступности цифровых технологий с це‑ лью преодоления цифрового неравенства, в том числе через объединение усилий пра‑ вительственных федеральных и муници‑ пальных, академических и неформальных институтов на основе государственно‑част‑ ного партнёрства; разработки и реализа‑ ции профильными министерствами переч‑ ня цифровых навыков и компетенций для отдельных отраслей; создание технических условий использования ИКТ; актуализации нормативной базы в соответствии с вызо‑ вами цифровизации общества.

Список литературы Цифровое неравенство и направления его преодоления в контексте развития человеческого капитала

- Brown R. H. Falling Through the Net: A Survey of the «Have Nots» in Rural and Urban America. Washington, D.C. U. S. Dept. of Commerce, National Telecommunications and Information Administration. 1995. 42 p.

- Dobrinskaya D. E., Martynenko T. S. Defining the digital divide in Russia: Key features and trends. Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2019. No. 5(153). P. 100-119. DOI: 10.14515/monitoring.2019.5.06

- Korovkin V., Park A., Kaganer E. Towards conceptualization and quantification of the digital divide. Information Communication and Society. 2022. No. 6. P. 1-36. DOI:10.1080/1369118X.2022.2085612

- Norris P. The Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide. Cambridge, UK. Cambridge University Press. 2001. 320 p. DOI: 10.1017/CBO9781139164887

- Van Dijk J. A theory of the digital divide. The Digital Divide: The Internet and Social Inequality in International Perspective. Eds. M. Ragnedda, G. W. Muschert. New York. Routledge. 2013. P. 28-51.

- Gladkova A. A., Garifullin V. Z., Ragnedda M. Model' trjoh urovnej tsifrovogo neravenstva: sovremennyje vozmozhnosti i ogranichenija (na primere issledovanija Respubliki Tatarstan) [Model of three levels of the digital divide: current advantages and limitations (Exemplified by the Republic of Tatarstan)]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 10. Zhurnalistika [Moscow University Bulletin. Series 10. Journalism]. 2019. No. 4. P. 41-72. DOI: 10.30547/vestnik.journ.4.2019.4172 (in Russ.)

- Van Dijk J., Johannes A. G. M Inequalities in the network society. Digital Sociology: Critical Perspectives. Eds. K. Orton-Johnson, N. Prior. Basingstoke. Palgrave Macmillan Ltd. 2013. P. 105-124

- Soldatova G. U., Rasskazova E. I. «Tsifrovoj razryv» i mezhpokolencheskije otnoshenija roditelej i detej ["Digital gap" and intergenerational relations of parents and children]. Psihologicheskij zhurnal [Psychological Journal]. 2016. Vol. 37. No. 6. P. 83-93. (in Russ.)

- Hsieh J. J., Po-An R. A., Keil M. Understanding digital inequality: Comparing continued use behavioral models of the socio-economically advantaged and disadvantaged. Management Information Systems Quarterly. 2008. Vol. 32(1). P. 97-126.

- Gelikh O. Ya., Pokrovskaya N. N., Trapitsyn S. Yu. Tsifrovoj razryv kak kontekst institutsionalizatsii peredachi znanij v prefigurativnoj modeli kul'turnoj transmissii [Digital divide as a context to implement the knowledge transfer to the pre-figurative model of cultural transmission]. Izvestija Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of St. Petersburg State University of Economics]. 2022. No. 2(134). P. 107-111. (in Russ.)

- Selwyn N. Reconsidering political and popular understandings of the digital divide. New Media & Society. 2004. Vol. 6. No. 3. P. 341-362

- Aleksandrova T. V. Tsifrovoje neravenstvo regionov Rossii: prichiny, otsenka, sposoby preodolenija [Digital inequality of Russian regions: causes, assessment, ways to overcome]. Ekonomika i biznes: teorija i praktika [Economy and Business: Theory and Practice]. 2019. No. 8. P. 9-12. (in Russ.)

- Rooksby E., Weckert J., Lucas R. The rural digital divide. Rural Society. 2014. No. 12(3). P. 197-210. DOI:10.5172/rsj.12.3.197

- Corlatean T. Risks, discrimination and opportunities for education during the times of COVID-19 Pandemic. Proceedings of the 17th international conference of the Research Association for Interdisciplinary Studies (RAIS). June 1-2, 2020. Research Association for Interdisciplinary Studies. Available at: http:// rais.education/wp-content/uploads/2020/06/004TC.pdf (Accessed: 25 October 2022)

- Kostina N. B., Chizhov A. A. K voprosu o razgranichenii ponjatij «tsifrovoj raskol», «tsifrovoje neravenstvo» i «tsifrovoj razryv» [On the issue of distinction between the concepts of «digital gap», «digital inequality» and «digital divide»]. Ufimskij gumanitarnyj nauchnyj forum [Ufa Humanitarian Scientific Forum]. 2022. No. 1(9). P. 56-63. DOI: 10.47309/2713-2358_2022_56_63 (in Russ.)

- Saeed S. A., Masters R. M. Disparities in health care and the digital divide. Current Psychiatry Reports. 2021. No. 23 (9). P. 61. DOI: 10.1007/s11920-021-01274-4

- Golovenchik G. Tsifrovoj razryv: prichiny vozniknovenija, posledstvija i puti preodolenija [Digital divide: causes, consequences and ways to overcome]. Nauka i innovatsii [Science and Innovations]. 2021. No. 6 (220). P. 32-37 (in Russ.)

- Kolennikova O. A. Vladenije meditsinskimi spetsialistami tsifrovymi tehnologijami [Using digital technologies by medical professionals]. Narodonaselenie [Population]. 2022. Vol. 25. No. 3. P. 189199. DOI: 10.19181/population.2022.25.3.15 (in Russ.)

- Troyan I. A., Kravchenko L. A. Sovremennaja paradigma i modernizatsionnyje komponenty vysshego obrazovanija [The modern paradigm and components for modernization of higher education]. Obrazovanije i samorazvitije [Education and Self-Development]. 2021. No. 3(16). P. 100-114. DOI: 10.26907/esd.16.3.10 (in Russ.)

- Shcherbina E. Yu., Kislov A. G. K pedagogike epohi tsifrovogo razryva [Towards a pedagogy of the digital divide era]. Professional'noje obrazovanije i rynok truda [Vocational Education and Labor Market]. 2020. No. 1. P. 49-59. DOI 10.24411/2307-4264-2020-10105 (in Russ.)