Цифровое неравенство и система общего образования

Автор: Волегов В.С., Родачев В.А.

Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp

Рубрика: Социологические исследования-молодежь в современной России и за рубежом

Статья в выпуске: 1 (7), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы проявления цифрового неравенства на уровне системы общего образования. Авторами описываются теоретические подходы к определению, структурированию и измерению уровня цифрового неравенства. На основании классических работ, описывающих постиндустриальное общество, делается вывод о влиянии трансформирующихся технологий на социальную структуру, в том числе о появлении новых форм неравенства. Опираясь на отечественные и зарубежные работы, отмечается сложная структура цифрового неравенства, состоящая из нескольких уровней. Для анализа выделенных в теоретической части уровней цифрового неравенства анализируются статистические данные Министерства просвещения России об обеспеченности образовательных организаций компьютерами, используемыми в образовательном процессе. В качестве примера проявления второго уровня цифрового неравенства (цифровая грамотность) авторы анализируют результаты мониторинга цифровых компетенций педагогических работников Пермского края.

Цифровое неравенство, цифровая трансформация, общее образование, социальное неравенство, цифровая грамотность педагогов

Короткий адрес: https://sciup.org/147242829

IDR: 147242829 | УДК: 316.44 | DOI: 10.17072/sgn-2023-1-8-14

Текст научной статьи Цифровое неравенство и система общего образования

Одним из наиболее существенных процессов, связанных с развитием современного общества, можно назвать цифровизацию. Трансформации, связанные с нарастанием роли информационных систем, затрагивают производственные технологии, практически все уровни государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг, деятельность медицинских и образовательных организаций. Постепенно расширяется перечень тех практических шагов, для реализации которых индивид может, а иногда и должен обращаться к специализированным информационным платформам и сервисам. Существенный акцент на углубление цифровизации в России сделан также в рамках Национальных проектов. В первую очередь речь идет о проекте «Цифровая экономика», направленном на увеличение темпов внедрения цифровых технологий в социальную, производственную и иные сферы, обеспечение информационной безопасности, в том числе за счет использования отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного са- моуправления и организациями [7]. Тесным образом с ним связан и Нацпроект «Образование», в рамках которого существенное место отводится как внедрению цифровой образовательной среды, так и развитию актуальных навыков, связанных с использованием информационных технологий.

Важно отметить, что масштабность изменений не отменяет, а зачастую усиливает социальные проблемы, связанные с обеспечением равного доступа различных социальных групп к имеющимся ресурсам и технологиям. Все чаще в центре внимания исследователей оказываются вопросы, связанные с появлением относительно новой формы неравенства – цифрового. Особенно серьезным его проявление можно считать именно на уровне общего образования, что обусловлено необходимостью обеспечивать равный доступ обучающихся к знаниям. Возникает закономерный вопрос: насколько цифровые трансформации в сфере образования способны повлиять на проявление социального неравенства?

Теоретические подходы к анализу цифрового неравенства

Переход общества к новому этапу развития, в котором одно из ключевых мест будут занимать знания, обеспечивающие появление и развитие технологий в самых разных сферах жизни общества, описывается исследователями уже длительное время. В классической работе «Грядущее постиндустриальное общество» Д. Белл описывает новый тип общества как «основанное на “игре между людьми”, в которой на фоне машинной технологии поднимается технология интеллектуальная, основанная на информации» [1: 157]. В результате этого перехода, по мнению Белла, происходит изменение структуры экономики, увеличивающее потребности в образовании, узкоспециализированной подготовке. Описанный им тип общества предполагает и специфические варианты социальной дифференциации, связанные с интеллектуальной деятельностью, а также распределением властных полномочий и авторитета (научная элита, средний класс инженеров и профессоров и младший научный и следовательский персонал) [2: 290].

Развивая теоретические подходы к анализу информационного общества, М. Кастельс описывает современную фазу общественного развития как «сетевое общество», социальная структура в котором «состоит из сетей, работающих на основе информационных и коммуникационных технологий, основанных на микроэлектронике» [5: 49]. Согласно Кастельсу, все сферы жизни, «начиная с геополитики крупных национальных государств и заканчивая повседневностью людей, меняются, оказываясь помещенными в информационное пространство и глобальные сети» [там же: 37]. В рамках проведенного им анализа также отмечается трансформация профессиональной структуры, связанная с ростом «относительного веса наиболее очевидно информациональных занятий (менеджеров, профессионалов и техников), так же как "белых воротничков" вообще, включая работников торговли и конторских служащих» [там же: 213.]. Кроме того, Кастельс выделяет новую характеристику, специфичную для рабочей силы, адаптированной к сетевому (информациональному) обществу: «способность перепрограммировать себя в отношении знаний, мышления, мастерства в соответствии с меняющейся деловой средой» [4: 123].

Таким образом, в рамках представленных работ заложено представление о влиянии информатизации на социальную структуру, возникновение новых оснований для дифференциации населения. В первую очередь этим основанием является гибкость в использовании информации и способность адаптироваться к новым формам работы с ней. Иными словами, погружение в новую информационную реальность способно формировать цифровой разрыв (в терминологии Р. Брауна), связанный с различиями между индивидами, группами, а также целыми странами [10], имеющими доступ к современным информационным технология, и теми, кто этого доступа лишен [6: 58].

Цифровое неравенство проявляется на различных уровнях и в разных формах. Так, В. Харпер выделяет два вида данного типа неравенства: неравенство доступа и социальное цифровое неравенство [12: 96]. Если первый вариант определяется автором как аппаратная проблема, которая может быть разрешена устранением проблем с технической оснащенностью, то второй вариант оказывается более серьезным и включает в социальные, познавательные и коммуникативные барьеры цифровые ресурсы, влияющие на готовность индивида их использовать. Описывая характеристики цифрового неравенства, П. Ди Маджио и Э. Харгитай выделяют пять основных элементов: «наличие технических средств и соединения, автономность доступа, навыки пользования информационными технологиями, наличие социальной поддержки в освоении информационных технологий, цели использования информационных технологий» [2: 166].

Обобщая разнообразные подходы к выделению уровней цифрового неравенства, А.А. Гладкова, В.З. Гарифуллин и М. Рагнедда выделяют три уровня:

-

• уровень доступа к Интернету и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), включая способ подключения и доступность необходимой материально-технической базы;

-

• уровень цифровой грамотности пользователей;

-

• уровень социальных преимуществ, проявляющихся «в динамике и специфике использования онлайн-услуг и сервисов, их адаптации под запросы пользователей» [3: 50].

Методы и эмпирическая база

Основными методами настоящего исследования были метод вторичного анализа и сравнительный метод. Описанные выше формы и уровни проявления цифрового неравенства могут быть отнесены и применительно к системе образования. В данной статье будут рассмотрены особенности цифрового неравенства, связанные с первыми двумя уровнями:

-

• анализ достаточности материально-технической базы и доступности информационных ресурсов для обучающихся (в том числе возможность самостоятельного использования вне урочной деятельности);

-

• уровень цифровой грамотности педагогов как одно из возможных ограничений, способных повлиять на реализацию цифровых компонентов в процессе обучения.

В первом случае эмпирической базой служат данные Министерства просвещения РФ по форме федерального статистического наблюдения №ОО-2 «Сведения о материальнотехнической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» за 2022 год, а также данные статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели» [9].

Информация по второму уровню получена путем вторичного анализа результатов исследований цифровой грамотности педагогов России, проведенных национальным агентством финансовых исследований (НАФИ)[11] и Университетом Иннополис по Пермскому краю.

Результаты

По данным Росстата, в среднем по стране на 100 работников организаций приходится 45 персональных компьютеров (ПК), имеющих доступ к сети Интернет [11: 894]. По данным Министерства просвещения, в отношении обучающихся данный показатель оказывается существенно ниже: на 100 обучающихся приходится 13,3 ПК, использующихся в учебных целях, или 5,9 аппаратов, которые доступны для использования обучающимися в свободное от основных занятий время.

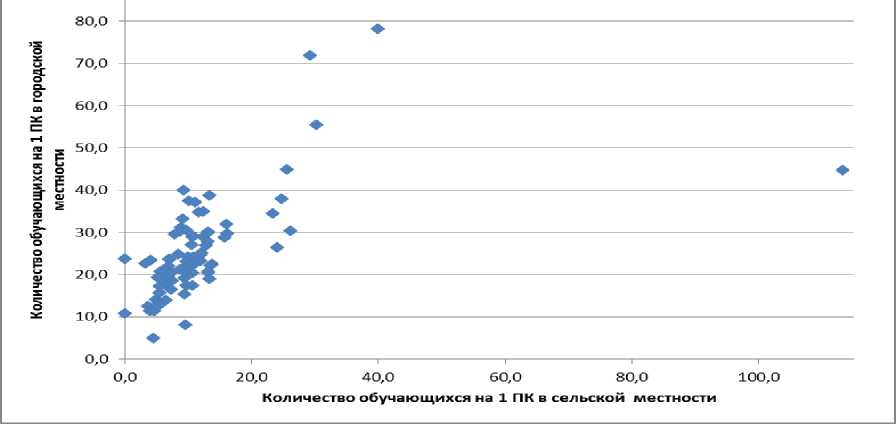

Соотношение детей и компьютерной техники неоднородно и зависит от территориальных условий. Если по показателю, отражающему использование ПК в учебных целях, разница между городскими и сельскими населенными пунктами минимальна (8,0 и 6,2 обучающихся на 1 компьютер соответственно), то доступность ПК для использования во внеучеб-ный период больше почти в два раза: 20,4 для городских школ и 10,9 для сельских.)

В целом, оснащенность общеобразовательных организаций компьютерной техникой, используемой в учебной деятельности, слабо отличается по регионам России. Меньше всего аппаратуры в расчете на количество обучающихся в Республиках Ингушетия, Дагестан и Тыва. Причем по первым двум «лидерские» позиции (более 16 обучающихся на 1 ПК) характеры как для городской, так и для сельской местности.

Как видно из рисунка 1, обычно в регионах на 1 компьютер, доступный ля самостоятельного использования в свободное от уроков время, приходится до 20 обучающихся в сельской местности и до 40 школьников в городских образовательных организациях. При этом в одном субъекте Федерации (Республика Ингушетия) данный показатель выбивается из общей логики. В обеспеченности городских школ выделяются ещё несколько регионов (г. Севастополь, Республика Дагестан, Республика Крым и Ставропольский край), в которых численность школьников оказывается более 40 человек.

Лучшие показатели оснащенности компьютерами в расчете на количество обучающихся отмечаются в Хабаровском крае, г. Москва, Тамбовской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Рисунок 1. Распределение регионов по численности обучающихся на 1 персональный компьютер с доступом к сети Интернет, доступный для использования во внеучебное время, в городской и сельской местности

Picture 1. Distribution of regions by the number of students per 1 personal computer with Internet access, available for use outside of school hours, in urban and rural areas

Несмотря на то, что наличие информационной инфраструктуры позволяет отследить неравномерность возможностей доступа, но является лишь первым из имеющихся уровней цифрового неравенства применительно к системе образования. Второй уровень связан с развитием у педагогических работников навыков, необходимых для эффективного использования цифровых ресурсов в процессе обучения. Под цифровой грамотностью в широком смысле может пониматься «способность безопасно и надлежащим образом управлять, понимать, интегрировать, обмениваться, оценивать, создавать информацию и получать доступ к ней с помощью цифровых устройств и сетевых технологий для участия в экономической и социальной жизни» [9: 10]. Аналитический центр НАФИ в исследовании цифровой грамотности выделяет три ключевых компонента: когнитивный (способность оценивать и создавать информацию, взаимодействовать с техникой и другими пользователями информационного пространства), технический (умение найти нужную информацию) и этический («установки людей на следование общепринятым нормам при использовании инструментов цифровой среды» [там же: 11]). Для оценки элементов цифровой грамотности авторы опираются на самооценку респондентами уровня владения разными аспектами информационных технологий. По результатам исследования НАФИ, педагогические работники общеобразовательных организаций имеют показате- ли цифровой грамотности выше, чем в среднем по населению страны, при этом существенно опережая обучающихся (дети в возрасте от 12 до 17 лет) [там же: 15].

Похожие показатели рассматриваются Университетом Иннополис в анализе цифровых компетенций педагогов: они связаны с использованием цифровых образовательных ресурсов и платформ в процессе преподавания и анализа результативности учебной деятельности, навыками цифровой безопасности, а также влиянием к процессу киберсоциализации обучающихся [8: 10]. В опросе приняло участие 1364 педагога, представляющих 33 муниципальных образований Пермского края.

По данным опроса, чаще всего сложности у педагогов связаны с наличием навыков цифровой безопасности и работы с данными, в том числе с персональными (106 балла из 3), с использованием заданий с автоматизированной проверкой, а также с построением обратной связи с обучающимися и визуализацией учебных результатов (1.68 баллов из 3). Ниже всего перечисленные показатели наблюдаются в сельских образовательных организациях [8: с. 11–13].

Заключение

Завершая краткое описание проявлений цифрового неравенства в системе образования, стоит остановиться на нескольких основных выводах. Прежде всего, процесс внедрения в общественную жизнь цифровых технологий, позволяющих реализовывать многие процессы при помощи информационных инструментов, проникает практически во все области взаимодействия людей. При этом возможность использовать информацию для реализации своих социальных потребностей, иметь доступ к актуальным знаниям и возможность конвертации знаний в доход и авторитет в обществе распределены неравномерно, что обуславливает цифровое неравенство.

Цифровое неравенство является комплексным феноменом, включающим в себя не только доступность необходимой инфраструктуры, но и уровень цифровой грамотности пользователей, а также широту диапазона социальных взаимодействий, которые пользователи готовы осуществлять при помощи информационно-телекоммуникационных технологий. Применительно к сфере образования, переживающей процесс внедрения цифровых образовательных систем, цифровое неравенство имеет несколько проявлений, связанных в том числе с разным уровнем доступности информационной инфраструктуры для самостоятельной работы, возможность их применения на занятиях помимо уроков информатики. Следует подчеркнуть важность фактора наличия у педагогов цифровых навыков, которые способны упростить или, наоборот, усложнить формирование навыков безопасной и эффективной работы с информационными ресурсами. Во всех описанных аспектах территориальные условия оказывают определенное воздействие на проявление цифрового неравенства в образовании.

Список литературы Цифровое неравенство и система общего образования

- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / пер. с английского. Изд. 2-ое, испр. и доп. М.: Academia, 2004. 788 с.

- Волченко О.В. Динамика цифрового неравенства в России // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2016. № 5. С. 163–182.

- Гладкова А.А., Гарифуллин В.З., Рагнедда М. Модель трех уровней цифрового неравенства: современные возможности и ограничения (на примере исследования Республики Татарстан) // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2019. № 4. С.46–56.

- Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / пер. с англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория (при участии изд-ва Гуманитарного ун-та), 2004. 328 с.

- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.

- Костина Н.Б., Чижов А.А. К вопросу о разграничении понятий «цифровой раскол», «цифровое неравенство» и «цифровой разрыв» // Уфимский гуманитарный научный форум. 2022. № 1. С. 56–63.

- Опубликован паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Правительство России [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/info/35568/ (дата обращения: 16.06.2023).

- Отчет о результатах сформированности цифровых компетенций педагогических работников (Пермский край) / Университет Иннополис. Пермь: Иннополис, 2022. 61 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: Стат. сб. / Росстат. М., 2022. 1122 с.

- Химанен П., Кастельс М. Информационное общество и государство благосостояния: Финская модель / Пер. с англ. А. Калинин, Ю. Подорога (гл. 4). М.: Логос, 2002. 224 с.

- Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию цифровых технологий в учебном процессе / Т.А. Аймалетдинов, Л.Р. Баймуратова, О.А. Зайцева, Г.Р. Имаева, Л.В. Спиридонова. Аналитический центр НАФИ. М.: Издательство НАФИ, 2019 84 с.

- Harper V. The Digital Divide (DD): A Reconceptualization for Educators // AACE Review (formerly AACE Journal). 2003. Vol. 11(1). 96–103 [Электронный ресурс]. URL.: https://www.learntechlib.org/primary/p/17796/ (дата обращения: 16.06.2023).