Цифровое неравенство российских регионов: современные проблемы и пути преодоления

Автор: Басова Елена Александровна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Информационные технологии для развития территорий

Статья в выпуске: 4 т.9, 2021 года.

Бесплатный доступ

Развитие цифровых технологий является одним из ключевых факторов устойчивости территориальных систем. Однако с учетом высокой скорости цифровизации не все регионы в условиях современной России обладают равными возможностями для разработки и внедрения ИКТ и расширения цифровой среды в целом. Автором ставилась исследовательская задача по выявлению региональных дисбалансов и проблем в цифровом пространстве регионов РФ. Изучение особенностей цифрового разрыва субъектов позволило наметить основные пути преодоления цифрового неравенства. На данных официальной статистики с 2010 по 2018 год проведен анализ состояния цифровизации регионов РФ на первой и второй ступени разрыва согласно теории трехуровневого цифрового неравенства. Показано, что цифровой разрыв объясняется высоким уровнем социально-экономического расслоения территорий, что порождает неравномерный уровень доступности компьютерных технологий и телекоммуникации, а также высокую стоимость цифровых услуг в отдаленных от центра регионах. В рамках исследования цифрового неравенства второго порядка сделан вывод об отставании цифровой грамотности населения РФ от среднемирового уровня. Установлена взаимосвязь между среднедушевыми доходами в регионе и периодичностью и мотивами использования глобальной сети. В целях преодоления цифрового разрыва субъектов РФ предложен ряд мер, направленных на реализацию системного подхода к развитию сферы ИКТ с приложением совместных усилий органов власти, бизнеса и общества. Дальнейшие разработки могут быть связаны с изучением мотивационных аспектов и адаптивных практик населения в условиях цифрового неравенства.

Цифровое неравенство, цифровой разрыв, икт, доступность, регион

Короткий адрес: https://sciup.org/147236325

IDR: 147236325 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15838/tdi.2021.4.59.4

Текст научной статьи Цифровое неравенство российских регионов: современные проблемы и пути преодоления

ривалась взаимосвязь между доступностью и использованием ИКТ и возрастными стратами [13–15], гендерной спецификой [16–18], величиной дохода и образовательным уровнем [19; 20], профессиональными и другими характеристиками пользователей [21–23].

Теоретическая основа концепции цифрового разрыва берет начало в трудах [24; 25] и базируется на теории трехуровневого цифрового неравенства. Согласно последней оценка развития информационного общества (цифрового разрыва, цифрового раскола) проводится по трем компонентам10, которые графически можно представить следующим образом (рис. 1):

-

1) готовность к ИКТ (наличие инфраструктуры, доступность ИКТ);

-

2) интенсивность ИКТ (степень использования ИКТ в обществе);

-

3) влияние ИКТ (эффективность использования ИКТ).

Взаимосвязь указанных элементов очевидна: без инфраструктуры нет доступа, отсутствие доступа ограничивает использование ИКТ. Помимо доступа и использования, достижение конечной точки в виде воздействия ИКТ зависит от возможностей или навыков, оказывающих решающее воз- действие на социально-экономическое развитие и развитие цифровых технологий в частности. Отсутствие соответствующих навыков не позволит применять новые технологии и потенциальные возможности, что отрицательно отразится на дальнейшем развитии данного сектора экономики в целом. Для оценки цифрового разрыва регионов на каждой из ступеней предлагается [12] использовать различные индикаторы: готовность (число абонентов сети, число домохозяйств, имеющих доступ к интернету, средняя стоимость цифровых услуг, скорость соединения, тип и количество устройств для доступа в сеть и т. д.), интенсивность использования (цифровая грамотность / навыки населения, цели (мотивы) пользования интернетом с учетом социодемографических факторов, практики использования интернета и т. д.) и оценка влияния ИКТ (динамика и специфика пользования онлайн-услугами и сервисами, работа электронного правительства, индикаторы оценки профессиональной и личностной самореализации пользователей и т. д.).

По мнению ученых [24; 26], теория трехуровневого цифрового разрыва на сегодняшний день наиболее комплексно описывает проблему цифрового неравенства, учитывая доступ к интернету и ИКТ (первый уровень) и проявления социального характера на последующих уровнях (практическое использование и эффекты). В отечественной научной литературе зафиксирован ограниченный перечень исследований не только в области изучения всех уровней цифрового неравенства, но и трудов, посвященных межрегиональным различиям по уровню цифровизации [12, с. 48]. Во многом это объясняется недостаточной информационной базой для проведения подобных работ.

Попытка проанализировать состояние сферы ИКТ в регионе с позиции теории трех уровней предпринята А.А. Гладковой, В.З. Гарифуллиным, М. Рагнедда [12]. Коллектив ученых, анализируя цифровой разрыв на данных по Республике Татарстан, пришел к выводу о необходимости оценки этого явления с позиции многомерного подхода, включающего анализ доступа к интернету и ИКТ, наличия цифровых навыков и социальных преимуществ пользователей. По мнению ученых, цифровой раскол в регионе на втором уровне более очевиден по сравнению с остальными. М.А. Груздева [27], анализируя уровень цифрового неравенства в мире, делает вывод о высоких темпах роста индикатора «доступ к сети Интернет» в развивающихся странах. При этом она отмечает наличие высокой величины цифрового разрыва первого уровня российских регионов. Согласно результатам исследования [28], проведенного на данных регионов РФ за период 2015–2017 гг. с учетом трехуровневой модели цифрового разрыва, Д.Е. Добринская с соавторами сделали вывод о рисках ускоренной цифровизации, к числу которых отнесены рост безработицы и устаревание навыков по причине расширения масштабов роботизации, проявление психологических проблем и зависимостей из-за активизации общения через социальные сети и ряд других.

Методы

Теоретической основой исследования выступили научные достижения отечественных и зарубежных ученых по проблематике цифрового неравенства, содержательных основ цифрового разрыва и межрегиональных различий в доступе к ИКТ и их использовании. Методика исследования базируется на системном подходе, подразумевающем изучение цифрового неравенства как многомерного и многоаспектного явления. Для реализации основной цели исследования использован комплекс общенаучных методов познания: анализ и синтез; логический, сравнительный и временной анализ, метод группировки и обобщения и др. Информационной базой послужили данные федерального статистического наблюдения по условиям жизни населения российских регионов в 2018 году11, а также информация статистических сборников по вопросам изучения информационного общества и цифровой экономики, публикуемых совместно Росстатом и НИУ ВШЭ.

Основные результаты исследования

Основу цифрового неравенства (его первый уровень) составляет доступность цифровых технологий, характеризуемая величиной пользовательской сети и объемом предоставляемых телекоммуникационных услуг. Согласно статистическим данным, общий объем телекоммуникационных услуг на душу населения в России с 2010 по 2018 год в номинальной оценке увеличился на 36%. Однако вклад валовой добавленной стоимости сектора ИКТ в ВВП РФ остается незначительным. Начиная с 2013 по 2019 год прирост по данному индикатору в России составлял в среднем около 3% в год. Для сравнения: в Эстонии и Венгрии вклад ИКТ в ВВП страны в 2019 году достиг 6,1%, в Финляндии и Чехии – 5,9%12.

В рейтинге регионов РФ по величине телекоммуникационных услуг лидируют крупные федеральные центры и ряд субъектов Уральского и Дальневосточного федеральных округов (табл. 2).

Максимальный объем телекоммуникационных услуг зафиксирован в 2018 году на территории Санкт-Петербурга (16727 руб. на душу населения), что почти в 11 раз больше, чем в Ленинградской области, замыкающей рейтинг субъектов. Однако в сопоставимых ценах в Санкт-Петербурге (как и в большинстве регионов) отмечена отрицательная динамика исследуемого индикатора (снижение составило 0,72 раза). Положительный прирост объема телекоммуникационных услуг в сопоставимой оценке наблюдается только в 14 субъектах РФ, среди которых Хабаровский край, Вологодская область, республики Алтай и Тыва, Московская область и др.

Доля телекоммуникационных услуг в общем объеме платных услуг населению за период 2010–2018 гг. является наибольшей. Однако, начиная с 2010 года удельный вес данного вида услуг сокращался как в целом по РФ, так и по всем ее субъектам. Если в 2010 году их доля составляла около 19,2%, то через девять лет приблизилась к отметке 13,7%. Несмотря на снижение удельного веса этой статьи расходов, доля телекоммуникационных услуг остается в числе самых высоких по стоимости платных услуг, оказываемых населению (после коммунальных и транспортных). Максимальный удельный

Таблица 2. Объем телекоммуникационных услуг на душу населения, руб.

За исследуемый период почти в 1,2 раза увеличилось значение показателя «Число подключенных абонентских устройств мобильной связи на 1000 человек населения». В числе лидеров по величине данного индикатора отмечены города федерального значения, в то время как наименьшие значения зафиксированы в Республике Крым и г. Севастополе (табл. 4). В целом число подключенных абонентов в России за рассматриваемый девятилетний период увеличилось почти на 18%. В то же время в Вологодской области отмечен невысокий прирост по количеству подключенных устройств с 2010 года – около 7%. Отрицательная динамика числа абонентских устройств мобильной связи зафиксирована в республиках Тыва и Адыгея, Ивановской, Костромской и Астраханской областях и ряде других субъектов. Следует учитывать, что важными факторами относительно обеспеченности мобильными телефонами выступают возраст пользователей и уровень дохода. По данным индикаторам отмечена прямая корреляция с наличием мобильных устройств [29, с. 33], что напрямую объясняет темпы прироста подключения абонентов к сети.

Таблица 3. Доля телекоммуникационных услуг в общем объеме платных услуг, %

|

Регион* |

Год |

Ранг** |

2018 год к 2010 году (+/-) |

||||||||

|

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|||

|

Республика Калмыкия |

34,45 |

34,16 |

33,03 |

30,57 |

29,36 |

27,71 |

25,38 |

24,59 |

26,13 |

1 |

-8,32 |

|

Республика Хакасия |

25,17 |

23,20 |

22,81 |

21,73 |

21,79 |

20,80 |

19,93 |

20,22 |

20,66 |

2 |

-4,52 |

|

Забайкальский край |

25,77 |

28,44 |

31,23 |

27,32 |

26,29 |

26,15 |

23,00 |

19,89 |

19,56 |

3 |

-6,20 |

|

Республика Тыва |

19,86 |

19,54 |

20,55 |

19,64 |

20,51 |

21,28 |

20,06 |

18,51 |

19,45 |

4 |

-0,41 |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

28,93 |

26,15 |

24,29 |

22,14 |

21,63 |

20,11 |

19,10 |

18,06 |

18,95 |

5 |

-9,99 |

|

Вологодская область |

11,35 |

11,42 |

11,40 |

11,35 |

15,37 |

14,09 |

13,53 |

12,97 |

13,45 |

57 |

2,10 |

|

Свердловская область |

13,93 |

13,44 |

13,24 |

13,15 |

12,35 |

11,21 |

10,29 |

9,83 |

9,40 |

78 |

-4,54 |

|

Республика Крым |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

3,56 |

6,50 |

6,49 |

7,04 |

7,17 |

79 |

3,61*** |

|

Московская область |

4,92 |

4,86 |

4,96 |

7,86 |

7,48 |

7,27 |

7,16 |

6,43 |

6,40 |

80 |

1,48 |

|

г. Севастополь |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

6,52 |

5,22 |

5,26 |

6,47 |

6,10 |

81 |

-0,42*** |

|

Ленинградская область |

5,95 |

5,91 |

6,41 |

6,06 |

5,55 |

5,20 |

5,01 |

3,65 |

3,54 |

82 |

-2,41 |

|

Справочно: В целом по РФ |

19,23 |

18,85 |

18,66 |

17,71 |

16,99 |

15,94 |

14,95 |

13,87 |

13,70 |

– |

-5,53 |

Таблица 4. Число подключенных абонентских устройств мобильной связи на 1000 человек населения1) на конец года, ед.

|

Регион2) |

Год |

Ранг3) |

2018 год к 2010 году, раз |

||||||||

|

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|||

|

г. Москва4) |

2128 |

2289 |

2395 |

2654 |

2525 |

2605 |

2776 |

2965 |

2891 |

1 |

1,36 |

|

г. Санкт-Петербург5) |

2101 |

2272 |

2429 |

2509 |

2560 |

2738 |

2790 |

2766 |

2580 |

2 |

1,23 |

|

Нижегородская область |

1556 |

1731 |

1742 |

1957 |

1983 |

1941 |

2018 |

2251 |

2448 |

3 |

1,57 |

|

Краснодарский край |

1859 |

2022 |

2018 |

2033 |

2182 |

2444 |

2421 |

2490 |

2440 |

4 |

1,31 |

|

Тюменская область |

1807 |

1943 |

2010 |

2156 |

2084 |

2234 |

2200 |

2063 |

2104 |

5 |

1,16 |

|

Вологодская область |

1741 |

1950 |

1872 |

1857 |

1769 |

1799 |

1772 |

1908 |

1865 |

24 |

1,07 |

|

Республика Дагестан |

1081 |

1182 |

1168 |

1231 |

1154 |

1142 |

1126 |

1177 |

1181 |

76 |

1,09 |

|

Республика Тыва |

1231 |

1478 |

1469 |

1346 |

1308 |

1399 |

1279 |

1208 |

1175 |

77 |

0,95 |

|

Республика Адыгея |

1072 |

1245 |

1227 |

1344 |

1296 |

1155 |

1114 |

1050 |

1030 |

78 |

0,96 |

|

Республика Крым |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

86 |

146 |

241 |

313 |

79 |

3,646) |

|

г. Севастополь |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

н. д. |

21 |

46 |

29 |

80 |

1,407) |

|

Справочно: В целом по РФ |

1664 |

1790 |

1827 |

1933 |

1908 |

1938 |

1978 |

2003 |

1969 |

– |

1,18 |

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с. |

|||||||||||

Достаточно хорошее приращение наблюдается по показателю, характеризующему доступ домохозяйств РФ к сети Интернет. Согласно представленным данным (табл. 5), в 2018 году около 77% населения России имели доступ в интернет против 41% в 2010 году13. Самым распространенным устройством для выхода в интернет на протяжении 2016–2019 гг. в домохозяйствах России оставались мобильные телефоны, смартфоны и устройства для чтения электронных книг. Доступность сети для 66% населения в 2019 году была обе- спечена за счет указанных гаджетов. Среди субъектов РФ наименьший процент домохозяйств, имеющих доступ во всемирную сеть, по состоянию на 2018 год, отмечен в Чувашской Республике (62,6%). Возглавляет список Чукотский автономный округ: почти 91% домашних хозяйств в регионе имеют доступ к сети Интернет.

Наименьшее число лиц, никогда не использовавших интернет (по данным за 2018 год), зарегистрировано в российских субъектах, характеризующихся максимальным уров-

13 По данному показателю среди 40 стран мира Россия уступает Мексике (53%), Бразилии (67%) и Болгарии (75%). В Республике Корее 99% домохозяйств имеют доступ к интернету. Источник: Индикаторы цифровой экономики – 2020: стат. сб. / Г.И. Абдрахманова [и др.]; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2020. С. 187. URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/387609461.PDF (дата обращения 08.07.2021).

Таблица 5. Доступ к сети Интернет с любого устройства в домашних хозяйствах, % от общего числа домашних хозяйств

|

Регион* |

Год |

Ранг** |

2018 год к 2010 году (+/-) |

||||||||

|

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|||

|

Чукотский автономный округ |

49,0 |

63,8 |

71,8 |

80,2 |

78,5 |

73,0 |

86,9 |

76,4 |

90,6 |

1 |

41,6 |

|

Магаданская область |

45,3 |

54,4 |

52,1 |

55,6 |

86,4 |

91,1 |

86,3 |

86,4 |

87,7 |

2 |

42,4 |

|

Республика Тыва |

11,8 |

21,1 |

25,6 |

33,3 |

65,8 |

68,6 |

76,2 |

86,2 |

87,4 |

3 |

75,6 |

|

Тюменская область |

55,6 |

65,3 |

73,1 |

75,8 |

80,7 |

78,1 |

81,2 |

85,3 |

86,5 |

4 |

30,9 |

|

г. Санкт-Петербург |

67,7 |

75,6 |

78,0 |

81,6 |

84,9 |

87,4 |

88,6 |

87,6 |

86,0 |

5 |

18,3 |

|

Вологодская область |

34,8 |

46,0 |

53,0 |

64,6 |

62,6 |

62,9 |

66,1 |

70,4 |

70,4 |

64 |

35,6 |

|

Томская область |

42,4 |

55,4 |

63,5 |

67,7 |

60,9 |

67,0 |

63,9 |

70,0 |

65,1 |

79–78 |

22,7 |

|

Забайкальский край |

27,5 |

40,9 |

50,5 |

61,4 |

55,0 |

65,1 |

67,8 |

67,9 |

65,1 |

79–78 |

37,6 |

|

Кировская область |

30,6 |

49,2 |

58,4 |

66,4 |

60,1 |

64,9 |

67,3 |

62,1 |

64,1 |

80 |

33,5 |

|

Республика Дагестан |

22,1 |

13,6 |

34,4 |

33,9 |

53,0 |

61,0 |

70,5 |

76,3 |

63,6 |

81 |

41,5 |

|

Чувашская Республика |

40,5 |

53,9 |

55,9 |

58,8 |

70,3 |

73,2 |

67,3 |

65,7 |

62,6 |

82 |

22,1 |

|

Справочно: В целом по РФ |

41,3 |

50,2 |

59,1 |

65,1 |

69,9 |

72,1 |

74,8 |

76,3 |

76,6 |

– |

35,3 |

*Приведены данные по пяти регионам с наилучшими и наихудшими значениями показателя, а также Вологодской области.

** Ранжировано по регионам за 2018 год. Не учитывались отдельно данные по Ненецкому автономному округу, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / Росстат. М., 2014. 900 с.; Регионы

России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / Росстат. М., 2019. 1204 с.

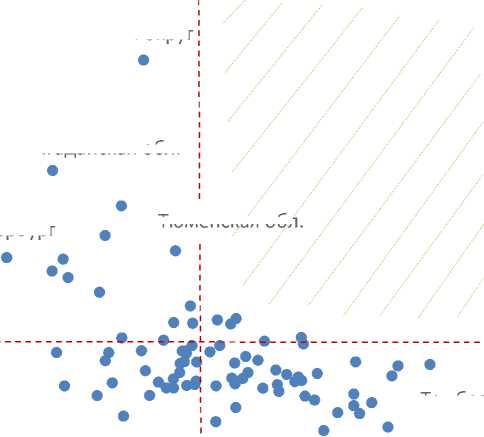

нем среднедушевого дохода: ЯНАО, Чукотский автономный округ, Магаданская и Тюменская области, города федерального значения и т. д. (рис. 2). В регионах с низким уровнем доходов населения, напротив, наблюдается высокий показатель числа граждан, не пользующихся интернетом. К числу таковых территорий относятся республики Тыва и Ингушетия, Пензенская, Курганская, Брянская области и ряд других субъектов.

В рейтинге 40 стран мира Россия по уровню частоты использования населением интернета в 2019 году находилась в середине списка с показателем на уровне 73% от общей численности граждан в возрасте 15–74 лет. Возглавляла рейтинг Исландия (97%), замыкали Румыния и Мексика (по 57%). По дан- ным федерального обследования за 2018 год, около трети российского населения (26,7%) никогда не пользовалось интернетом. При этом из числа постоянных пользователей около 56% граждан выходили в интернет каждый день или почти каждый день, примерно 6% – периодически.

Как было отмечено ранее, одним из индикаторов второго уровня цифрового разрыва являются навыки использования ИКТ. Интересно, что среди 33 европейских стран, данные по которым представлены в статистическом сборнике «Цифровая экономика – 2019»14, население РФ имеет наихудшие показатели по навыкам работы в сети. Так, около 22% россиян обладают опытом работы с электронными таблицами, опережая лишь

Среднедушевой доход, руб. в мес.

ЯНАО

Москва

Тюменская обл

Тыва Ингушетия

Чук. авт. округ Ненецкий авт. округ

Магаданская обл.

ХМАО

Санкт-Петербург

Тамбовская обл.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Число лиц, никогда не использовавших сеть, %

Рис. 2. Взаимосвязь среднедушевого дохода и числа лиц, никогда не использовавших сеть Интернет, в российских регионах

Источник: Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам. Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения в 2018 году / Росстат.

Румынию и Сербию (15 и 18% соответственно), и только 6% россиян могут осуществлять поиск, установку и настройку программного обеспечения против 60% в Исландии и 52% в Финляндии. Уровень владения цифровыми навыками выше базового зафиксирован примерно у 12% населения России против 62% граждан Исландии и 51% в Норвегии. Хуже цифровая грамотность только в Болгарии (11%) и Румынии (10%).

Согласно данным федерального обследования за 2018 год, характер мотивов выхода в интернет среди российских пользователей достаточно сильно различается по возрастным группам (табл. 6). Однако общение в социальных сетях для поддержания личных контактов выступает в качестве преобладающей цели выхода в интернет для всего российского населения (62%), включая лиц старше трудоспособного возраста (75%). Прочтение но- востной ленты – вторая по значимости цель использования сети.

Граждане пенсионного возраста чаще пользуются сетью для удовлетворения культурно-досуговых предпочтений (обсуждения социальных вопросов, принятия участия в опросах общественного мнения, чтения электронных книг), гораздо реже – для скачивания музыки, фильмов, немного меньше – в целях поиска информации о товарах, оформления документов и т. д. В целом только 8,8% граждан РФ пользуются интернетом для выполнения оплачиваемой работы, 17,1% – для оформления документов на сайтах госорганов и получения другой информации. Особенно распространены финансовые операции в сети: их осуществлением занимается свыше 35% населения. Следует заметить, что выполнение рабочих обязанностей и поиск вакансий с помощью интернета наиболее распро-

Таблица 6. Цели выхода в интернет, характерные для населения РФ в 2018 году, %

Выявленные значительные различия регионов РФ по уровню развития цифрового пространства подтверждаются результатами расчета индекса «Цифровая Россия», разработанного специалистами Сколково. Несмотря на некоторое сближение субъектов по уровню цифровизации в 2017 году и первом полугодии 2018 года, наблюдается значительное межрегиональное цифровое неравенство. Разрыв между десяткой лидирующих и десяткой отстающих регионов в среднем составлял порядка 80,93%. На протяжении указанного периода времени первые строчки рейтинга по уровню развития и внедрения ИКТ занимали г. Москва (77,03 по 100-балльной системе оценки) и Республика Татарстан (76,48). Еврейская автономная область и Республика Тыва со значением индекса на уровне 39,76 и 39,74 соответственно замыкали список ранжированных субъектов. Вологодской области в рейтинге присвоено 22 место среди 85 регионов.

Заключение

Цифровое развитие выступает одним из приоритетов в формировании устойчивости территориальных систем. Однако в условиях четвертой индустриальной революции и высоких темпов цифровизации возрастает проблема цифрового разрыва стран и регионов [30, с. 205]. Выявление наиболее значимых проблем, усугубляющих цифровое неравенство между российскими субъектами, позволило наметить некоторые пути по улучшению ситуации в сфере ИКТ. В числе основных итогов проведенного исследования необходимо выделить следующие положения.

-

1. Динамика цифрового неравенства между территориями и отдельными лицами обусловлена социально-экономическими, пространственными (географическими), образовательными и иными факторами. При этом не только доступность ИКТ, но и их использование и внедрение оказывают влияние на эффективность функционирования субъектов экономической системы. В связи с этим наиболее полно развитие ИКТ на современном этапе описывает теория трехуровневого цифрового разрыва.

-

2. Выявленные в исследовании значительные межрегиональные различия по уровню цифровизации согласуются с итогами рейтинговой оценки регионов РФ по индексу «Цифровая Россия». Несомненным лидером по развитию и использованию ИКТ среди субъектов РФ является г. Москва, что объясняется не только финансовым потенциалом федерального центра, уровнем доходов населения, но и технологическими возможностями. Скорость подключения в столице в 2020 году была примерно в 1,5 раза больше по сравнению с другими регионами15.

-

3. Цифровое неравенство российских регионов объясняется высоким уровнем социально-экономического расслоения, что порождает неравномерный уровень цифровизации и доступности ИКТ среди населения, а также высокую стоимость цифровых услуг в субъектах РФ. По данным за 2010–2018 гг., максимальная величина ВВП на душу населения (с учетом стоимости фиксированного набора товаров и услуг по регионам) зафиксирована в промышленно и финансово развитых центрах, что предопределяет возмож-

ности этих субъектов в финансировании ИКТ. Так, в 2018 году в тройку лидеров по размеру ИКТ-бюджетов входили Москва, Санкт-Петербург и Московская область [31, с. 53].

-

4. Периодичность использования глобальной сети варьируется по регионам и зависит от уровня среднедушевых доходов населения соответствующих территорий. В регионах, характеризующихся низким уровнем доходов, отмечен высокий показатель числа лиц, никогда ранее не пользовавшихся интернетом. К числу территорий, имеющих доходы на душу населения ниже среднероссийской величины и значительное число не пользующихся интернетом, отнесены 32 субъекта, среди которых республики Тыва и Ингушетия, Пензенская, Курганская и Брянская области и ряд других регионов. При этом лишь несколько субъектов попали в зону «высокие доходы – значительное число населения, не пользующегося интернетом»: Республика Татарстан, Приморский и Краснодарский края, Белгородская и Нижегородская области.

-

5. Выявлены схожие цели пользования интернетом в регионах со среднедушевыми

-

6. Отсутствие данных об уровне развития цифровых навыков населения в разрезе регионов РФ не позволяет провести сравнительные оценки. Однако в целом, по данным исследований НИУ ВШЭ, цифровая грамотность населения современной России ниже среднемирового уровня. Базовые цифровые навыки выше среднего имеют только 12% российских жителей против 62% населения Исландии и 51% – в Норвегии. Из 40 стран, участвовавших в исследовании, Россия занимает третье с конца списка место. Хуже цифровые навыки только у граждан Болгарии и Румынии.

Наличие значительного числа граждан, не использующих интернет в некоторых регионах при доходах выше среднероссийского уровня, вероятно, можно объяснить высоким удельным весом населения старше трудоспособного возраста и проживающего в сельской местности (Белгородская и Нижегородская области, Краснодарский край). Полагаем, что в Приморском крае влияние оказывает сложившаяся специфика занятости: около 20% населения работает в сфере государственного обеспечения военной безопасности, а также рыболовства, что предполагает ограниченный доступ к сети. По Республике Татарстан ярко выраженная зависимость не зафиксирована, следовательно, необходимы дополнительные, более комплексные исследования данного явления. Однако нельзя исключать влияние особенностей вероисповедания и стиля жизни в преимущественно мусульманском регионе.

доходами выше среднего по РФ. Так, жители высокодоходных российских субъектов (ЯНАО, ХМАО, Московская область и т. д.) чаще, чем население других субъектов, пользуются глобальной сетью для выполнения рабочих обязанностей. Следует учитывать ограниченную транспортную доступность рабочих мест на этих территориях проживания, способствующую дистанционной занятости населения.

Для преодоления цифрового неравенства российских регионов необходимой представляется реализация системного подхода к развитию цифрового пространства с приложением совместных усилий органов власти, бизнеса и общества, направленных на решение следующих задач:

– увеличение финансирования на исследования и разработки отдельных территорий в целях развития сферы ИКТ; дотационные субъекты априори проигрывают по степени цифровизации территориям, имеющим наиболее благоприятные финансовые условия; для первых развитие цифрового пространства не является первостепенным по значимости направлением для вложения средств;

– повышение ценовой доступности интернета для различных страт населения путем стимулирования конкуренции в сфере ИКТ; в регионах, где отмечено наличие четырех и выше провайдеров мобильной сети, доступность сети выше;

– развитие цифровой мощности и инфраструктуры в российских регионах (в настоящее время в РФ только 30% базовых станций сотовой связи поддерживают стандарт мобильного интернета на уровне 4G и LTE; внедрение стандарта 5G отложено, его планируется осуществить в городах-миллионниках только к 2024 году16;

– изменение системы подготовки специалистов и повышение числа высококвалифицированных кадров для работы в сфере ИКТ, а также решение проблемы «утечки мозгов» в более технологически развитые регионы и страны [4, с. 123]; 2/3 научных кадров и специалистов высочайшей квалификации задействованы в Москве и Санкт-Петербурге17. Решение проблемы низкой квалификации в регионах возможно через активизацию дистанционного обучения.

Результаты представленного исследования вносят вклад в развитие прикладных аспектов изучения региональных дисбалансов в цифровом пространстве и могут использоваться в практической работе органов власти при совершенствовании основ государственной политики в сфере развития ИКТ и подготовке мероприятий, направленных на развитие цифровой экономики в регионах, а также всех заинтересованных в повышении цифровой грамотности населения сторон. Дальнейшие разработки могут быть связаны с изучением мотивационных аспектов и адаптивных практик населения в условиях цифрового неравенства.

Список литературы Цифровое неравенство российских регионов: современные проблемы и пути преодоления

- Maceviciute E., Wilson T. Digital means for reducing digital inequality: Literature review. The International Journal of an Emerging Transdiscipline, 2018, vol. 21, pp. 269-287. Available at: https://doi.org/10.28945/4117

- Choi P. A need for co-evolution between technological innovations and social innovations. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2020, vol. 54, no. 6, pp. 1-9.

- Bharadwaj A., Sawy O., Pavlou P., Venkatraman N. Digital business strategy: Toward a next generation of insights. MIS Quarterly: Management Information Systems, 2013, vol. 37, no. 2, pp. 471-482.

- Басова Е.А., Рассадина М.Н. Проблемы современного образования в контексте формирования экономики знаний (на примере регионов РФ) // Проблемы развития территории. 2021. Т. 25. № 3. С. 107-126. DOI: 10.15838/ptd.2021.3.113.7

- Сафиуллин А.Р., Моисеева О.А. Цифровое неравенство: Россия и страны мира в условиях четвертой промышленной революции // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2019. Т. 12. № 6. С. 26-37. DOI: 10.18721/JE.12602

- Горшков М.К. Общественные неравенства в пореформенной России: социологический диагноз // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Социология. 2016. № 4. С. 693-718.

- Стиглиц Дж. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему. М.: Эксмо, 2015. 512 с.

- Лежнина Ю. Риски и возможности россиян как база социальной динамики // Журн. иссл. соц. политики. 2019. № 17 (2). С. 207-222.

- Смирнова О. В. Цифровое неравенство в странах СНГ: актуальные подходы к анализу ситуации // МедиаАльманах. 2017. № 6. С. 26-33.

- Ragnedda M., Kreitem H. The three levels of digital divide in East EU countries. World of media. Journal of Russian Media and Journalism Studies, 2018, vol. 1 (4), pp. 5-27. DOI: 10.30547/worldofmedia.4.2018.1

- Волченко О.В. Динамика цифрового неравенства в России // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2016. № 5. С. 163-182. DOI: 10.14515/monitoring.2016.5.10

- Гладкова А.А., Гарифуллин В.З., Рагнедда М. Модель трех уровней цифрового неравенства: современные возможности и ограничения (на примере исследования Республики Татарстан) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 2019. № 4. С. 41-72.

- Argittal E., Hinnant A. Digital inequality: Differences in young adults' use of the Internet. Communication Research, 2008, vol. 35 (5), pp. 602-621.

- Chung J., Park N., Wan H., Fulk J., McLaughlin M. Age differences in perceptions of onlinecommunity participation among non-users: An extension of the technology acceptance model. Computers in Human Behavior, 2010, no. 26, pp. 1674-1684.

- Ramón-Jerónimo M., Peral-Peral B., Arenas-Gaitán J. Elderly persons and Internet use. Social Science Computer Review, 2013, vol. 31 (4), pp. 389-403. DOI: 10.1177/0894439312473421

- Meraz S. Women and technology: How socialization created a gender gap. In: P. Pointdexter, S. Meraz & A.M. Weiss. Women, men, and news: Divided and disconnected in the new media landscape, 1st ed. New York, Routledge, 2008. Pp. 110-129.

- Perifanou M., Economides A. Gender digital divide in Europe. International Journal of Business, Humanities and Technology, 2020, vol. 10, no. 4, pp. 7-14. DOI: 10.30845/ijbht.v10n4p2

- Chinyamurindi W.T., Louw G.J. Gender differences in technology acceptance in selected South African companies: Implications for electronic learning. SA Journal of Human Resource Management, 2010, no. 8 (1), pp. 1-7. DOI: 10.4102/sajhrm.v8i1.204

- Herna'ndez B., Jime'nez J., Marti'n M. Age, gender and income: Do they really moderate online shopping behavior? Online Information Review, 2011, no. 35, pp. 113-133.

- Du H., Zhou N., Cao H., Zhang J., Chen A., King R. economic inequality is associated with lower Internet use: A nationally representative study. Social Indicators Research, 2021, vol. 155 (3), pp. 789-803. DOI: 10.1007/s11205-021-02632-8

- Thorvaldsen S., Madsen S. Decoding the Digital Gap in Teacher Education: Three Perspectives across the Globe. In: Teacher Education in the 21st Century - Emerging Skills for a Changing World. Chapter: 1. Publisher: IntechOpen, 2021, pp. 1-16. DOI: 10.5772/intechopen.96206

- Siddiq F., Scherer R., Tondeur J. Teachers' emphasis on developing students' digital information and communication skills (TEDDICS): A new construct in 21st century education. Computers & Education, 2016, vol. 92-93, pp. 1-14.

- Hindman D. The rural-urban digital divide. Journalism and Mass Communication Quarterly, 2000, no. 77, pp. 549-560.

- Hargittai E. Second-level Digital Divide: Mapping Differences in People's Online Skills. 2001. Available at: https://arxiv.org/ftp/cs/papers/0109/0109068.pdf

- Gunkel D.J. Second thoughts: Toward a critique of the digital divide. New Media & Society, 2003, vol. 5 (4), pp. 499-522.

- Van Deursen A., Van Dijk J. The first-level digital divide shifts from inequalities in physical access to inequalities in material access. New Media and Society, 2018, vol. 21 (2), pp. 354-375. DOI: 10.1177/1461444818797082

- Груздева М.А. Включенность населения в цифровое пространство: глобальные тренды и неравенство российских регионов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 5. С. 90-104. DOI: 10.15838/esc.2020.5.71.5

- Добринская Д.Е., Мартыненко Т.С. Перспективы российского информационного общества: уровни цифрового разрыва // Вестн. РУДН. Сер.: Социология. Т. 19. № 1. С. 108-120. DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-108-120

- Басова Е.А. Имущественная обеспеченность населения как индикатор уровня жизни: региональный аспект // Управление городом: теория и практика. 2020. № 3 (37). С. 29-35.

- Индикаторы мирового развития: монография / под ред. Л.М. Капица. 3-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2021. 556 c.

- Квасникова M.A. Цифровое неравенство и его влияние на социально-экономическое развитие регионов в России // Социально-политические исследования. 2020. № 1 (6). С. 43-58. DOI: 10.20323/2658-428X-2020-1-6-43-58

- Аганбегян А.Г. О приоритетах социальной политики. М.: Дело, 2020. 512 с.