Цифровое почвенное картографирование заболоченной равнины юга криолитозоны Западной Сибири на основе мультиспектральной спутниковой съемки и наземных исследований

Автор: Шишконакова Е.А., Аветов Н.А., Чуванов С.В., Жоголев А.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 125, 2025 года.

Бесплатный доступ

Детальные почвенные карты заболоченных равнин севера Западно-Сибирской низменности до сих пор отсутствуют, несмотря на растущее внимание к этому региону со стороны экологов в связи с потеплением климата и его экстенсивным освоением нефтегазодобывающим комплексом. Территория природного парка “Нумто” была выбрана в качестве полигона для исследования возможности почвенного картографирования заболоченных равнин как весьма характерная по набору представленных ландшафтов, свойственных северо-таежной и лесотундровой зонам Западной Сибири, включающему как бореальные, так и мерзлые болотные системы. При составлении почвенной среднемасштабной карты были использованы традиционные методы почвенной съемки и геоботанической индикации почв, а также методы цифрового картографирования почв, основанные на применении машинного обучения. В качестве основы картографирования были выбраны два спутниковых многозональных снимка Landsat-8 с размером пикселя 30 м на местности от 8 сентября 2023 г. Информативность почвенной карты была повышена за счет включения в состав легенды торфяных мезотрофных почв, а также почв влажных регрессивных болот и хасырейных ландшафтов. Для верификации составленной карты было осуществлено: 1) ее сопоставление с 30 детальными почвенными картами микроключей бассейна Казыма; 2) оценка точности с использованием случайных стратифицированных точек (stratified random points); 3) точечное повторное наземное обследование. Точность карты по разным оценкам составила от 75.0% до 78.4%. Наибольшую сложность вызывает картографирование почв мелкоконтурных плоскобугристых торфяников, чередующихся с талыми комплексными болотами с доминированием лишайников на повышенных элементах болотного рельефа. Доминирующим компонентом почвенного покрова на территории парка выступают талые олиготрофные торфяные почвы (доля в составе почвенного покрова 43.5%). Сочетания олиготрофных торфяных почв плоскобугристых и крупнобугристых комплексов занимают 11.3%; подзолы – 13.3%; комплексы олиготрофных торфяных (в том числе влажных регрессивных) и мезотрофных торфяных почв – 8.3%; мезотрофные почвы – 7.1%.

Почвенные карты, почвы болот, верификация карт, состав почвенного покрова, природный парк “Нумто”

Короткий адрес: https://sciup.org/143185034

IDR: 143185034 | УДК: 631.445.12, 528.94 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-125-6-41

Текст научной статьи Цифровое почвенное картографирование заболоченной равнины юга криолитозоны Западной Сибири на основе мультиспектральной спутниковой съемки и наземных исследований

1ФИЦ “Почвенный институт им. В.В. Докучаева”, Россия, 119017, Москва, Пыжевский пер, 7, стр. 2, *e-mail: , **, ***

7 Bld. 2 Pyzhevskiy per., Moscow 119017, Russian Federation, *e-mail: , **, ***

Картографирование почв в Западной Сибири на протяжении всей своей истории было неразрывно связано с характером землепользования, практиковавшимся в различных ее частях и, в частности, со степенью их земледельческой освоенности. В то время как степные, лесостепные и отчасти южнотаежные регионы Западно-Сибирской низменности в течение ХХ в. (начиная с деятельности Переселенческого управления министерства земледелия Российской Империи) оказались охвачены масштабными почвенно-географическими изысканиями, необходимыми для интенсификации сельскохозяйственного производства, северные территории таежной зоны до конца 1950-х годов практически выпали из сферы внимания почвоведов. Начавшиеся в 1960-х годах почвенные исследования в неосвоенных бореальных районах Западной Сибири ограничивались разрозненными маршрутными наблюдениями, часто затрудняемыми отсутствием транспортной доступности территории. Опубликованные по их результатам работы показали, что наибольшую сложность представляет собой генетическая интерпретация крайне слабого проявления подзолистого процесса на суглинисто-глинистых породах или полного его отсутствия (Долгова, Гаврилова, 1971; Караваева, 1973; Ковалев и др., 1974; Уфимцева, 1974; Гаджиев, Овчинников, 1977; Фирсова,

1977; Добровольский и др., 1981). С другой стороны, несмотря на высокую заболоченность центра Западно-Сибирской низменности, проблемы диагностики, систематики и географии торфяных болотных почв не получили широкого обсуждения. Среди затронутых авторами аспектов болотного почвоведения следует обратить внимание на предложение Н.А. Караваевой (1973) разделять растущие и минерализованные торфяники; указания К.А. Уфимцевой (1974) на целесообразность при почвенно-картографических работах на заболоченных территориях сопоставлять и совмещать картографические материалы, полученные болотоведами, геоботаниками и специалистами торфоразведки; а также представления В.П. Фирсовой (1977) о преобладании болотных переходных почв над низинными при повсеместном распространении болотных верховых почв в северном Зауралье. Картографирование почв в регионе активизировалось значительно позже, уже на рубеже XX и XXI вв., преимущественно в нефтедобывающих районах ХМАО-Югры и ЯНАО (Терещенков и др., 1991; Аветов, Трофимов, 1997; Смоленцев, 2002; Грибов и др., 2004; Коркина и др., 2016; Аветов и др., 2017; Шишконакова и др., 2020). Несомненно, большое значение для познания почвенно-географических закономерностей в бореальной зоне России (на примере ее европейской части) имела и монография С.В. Горячкина “Почвенный покров Севера” (2010). В дальнейшем применение обновленного варианта классификации торфяных почв позволило разработать подробную легенду к серии детальных почвенных карт (микроключей) заболоченной равнины бассейна Казыма (Аветов и др., 2022). Из 33 представленных в легенде единиц картографирования 30 обозначали торфяные почвы. Это, в частности, позволило в определенной мере преодолеть традиционно существующие взгляды на почвенный покров крупных водоразделов с торфяными почвами как относительно просто организованный (Фридланд, 1984).

Следует подчеркнуть, что востребованность почвеннокартографических материалов на севере таежной зоны Западной Сибири в настоящее время особенно возрастает в связи, с одной стороны, с экстенсивным освоением нефтегазодобывающим комплексом все новых территорий и, с другой стороны, с резко увеличивающимся общественным и научным интересом к роли бо- лотных и таежных экосистем в балансе углерода на фоне прогрессирующего потепления климата региона.

Цель настоящей статьи – выявить возможности цифровой почвенной картографии, основанной на материалах мультиспек-тральной спутниковой съемки и выборочных наземных почвенных исследованиях, в отображении пространственного распределения почв и почвенных комбинаций бореальной заболоченной равнины на примере природного парка “Нумто” и сопредельных территорий. Апробированная методика позволит в дальнейшем применить ее к картографированию почв заболоченных равнин – ландшафта, имеющего широкое распространение на севере Западной Сибири.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектом данного исследования послужила территория природного парка “Нумто”, под которой в данной работе понимается собственно территория парка с некоторыми прилегающими к нему местностями, в разное время входившими в его границы. Согласно Федеральному закону от 21.04.2025 № 97-ФЗ “О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации” территория парка “Нумто”, как и весь Белоярский район ХМАО-Югры, входит в Арктическую зону РФ.

Природный парк “Нумто” расположен на севере Ханты-Мансийского округа – Югры, в подзоне северной тайги, и простирается от северного макросклона Сибирских увалов на юге до По-луйской возвышенности на севере, захватывая их части. Центральная часть парка представляет собой заболоченную равнину. В соответствии с почвенно-экологическим районированием России его территория относится к Нижнеобской провинции болотных почв и таежных глееземов северо-таежной подзоны Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной почвенно-биоклиматичес-кой области (Добровольский, Урусевская, 2004). Структура почвенного покрова парка во многом определяется его высокой заболоченностью, наличием мерзлотных почв, большим количеством озер разного размера и происхождения. Кроме того, весьма разнообразный генезис почвообразующих пород территории парка “Нумто” обусловлен сложной геологической историей, включаю- щей морские трансгрессии, оледенения, аллювиально-озерную и водно-ледниковую деятельность, торфонакопление, проявления криогенеза. Как и на большей части пространства ЗападноСибирской низменности, амплитуда вертикального расчленения крайне невелика и не превышает 70 м (уклоны составляют менее 1.0 м на 1 км) (Валеева и др., 2008). Территория парка отличается относительно развитой гидрологической сетью, включающей бассейн реки Казым с его притоками Куръёх, Соромказым, Сюнью-ган, Ай-Куръёх, Хоръёхан и др., и истоки реки Надым с его притоками Хеттой и Ай-Надымом. Также для парка характерно большое количество озер, особенно на его востоке и северо-востоке, прежде всего в районе, прилегающем к озеру Нумто.

Расположение парка “Нумто” на границе соприкосновения талых и мерзлых болотных ландшафтов на Западно-Сибирской равнине определяет уникальность его природы. Одной из особенностей является присутствие на территории парка ландшафтов тундрового типа, во многом сходных с ерниково-кустарничково-лишайниковыми тундрами, характерными для более северных районов, в том числе для полуостровов Тазовский и Ямал (Мос-ковченко, Козин, 2017).

Таким образом, выраженный равнинный рельеф и преобладание водно-болотных ландшафтов, отличающихся высоким разнообразием, включающим, в том числе, мерзлые, преимущественно плоскобугристые болота, позволяют использовать территорию парка “Нумто” как потенциальный полигон для исследования возможности картографирования заболоченных равнин севера Западной Сибири.

В основе традиционных (наземных) методов построения карты лежат как приемы собственно почвенной съемки (Евдокимова, 1987), так и ландшафтно-индикационные связи, позволяющие во многих случаях использовать дешифровочные признаки растительности на космических снимках для достоверного распознавания почвенных выделов. Особенностью торфяных почв, как известно, является их всецелая обусловленность растительным покровом болот, определяемая тем обстоятельством, что, как правило, современная растительность соответствует по ботаническому составу основной массе торфа в пределах почвенного профиля.

В частности, устойчивые индикационные связи обнаруживаются между трофностью растительности и типовой принадлежностью почв по способам минерального питания (олиготрофные, мезо-трофные, эвтрофные почвы). Учитывая, что различные таксономические единицы почв отличаются определенной приуроченностью к условиям увлажнения, а геоботаническая индикация при этом позволяет выявить этот фактор на его значительном градиенте и по широкому спектру видов растений, растительность и в этом отношении выступает в качестве значимого индикатора состава почвенного покрова.

Традиционные методы картографирования в настоящей работе сочетались с методами цифровой почвенной картографии, основанными на использовании машинного обучения (Heung et al., 2016; Wadoux et al., 2020). Для моделирования и верификации моделей было заложено 211 точек, обеспеченных разрезами (колонками торфяных почв) и геоботаническими описаниями, сосредоточенных в южной части парка (табл. 1). Северная его половина в связи с транспортной недоступностью не была охвачена наземными исследованиями. Каждая точка включала описание почвенного профиля и геоботаническое описание. Расположение и подбор точек отражали ландшафтное разнообразие района исследования.

Основой анализа послужили два спутниковых многозональных снимка Landsat-8 с размером пикселя 30 м на местности от 8 сентября 2023 г. Оба снимка были сделаны в одно и то же время и датированы одним и тем же днем, что позволило их объединить в пределах границ парка “Нумто”. Такие снимки широко используются для создания и актуализации почвенных цифровых карт бореальных и арктических районов (Каверин и др., 2012; Векшина; 2019, Ахметова, Токарев, 2020). Дополнительным источником информации послужила карта растительности парка “Нумто” масштаба 1 : 100 000 под редакцией Д.В. Московченко 2023 г., предоставленная дирекцией парка.

Цифровая почвенная карта создавалась в программе QGIS 3.34 с применением плагина Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) в прямоугольной системе координат UTM для зоны 42N северного полушария на основе геодезической системы WGS 84 (EPSG:32642). Обучающая выборка состояла как из точек, охва- ченных полевыми описаниями, так и из точек, которые были визуально экспертно отдешифрированы по изображению. Всего выборка составила 334 группы пикселей (зон интереса, Region of Interest, ROI), представляющих 12 классов (единиц картографирования) легенды. Для построения карты использовалась классификация с обучением (supervised classification) по всем каналам снимка (с 1 по 6) с использованием подхода случайных деревьев (Random Forest) для распределения пикселей по классам (van der Westhuizen et al., 2023). Количество деревьев составляло 100 (Belgiu, 2016), большее число деревьев для данной карты не приводило к существенному улучшению точности, но значительно замедляло ее построение, остальные настройки были заданы по умолчанию.

Согры рек (эвтрофные и мезо-эвтрофные древесные пойменные болота), пойма реки Казым дешифрировались визуально вручную и были наложены на цифровую карту. Такой прием использовался в связи с тем, что растительный покров согр не отличался по спектральным характеристикам от растительности, развивающейся на глееземах. На эту проблему при идентификации лесных мезо- и эвтрофных болот обращают внимание и И.Е. Терентьева с соавторами (2020), отмечая, что их спектральные характеристики практически идентичны с лесными массивами, при том что использование вегетационных индексов в этом случае также не дает хороших результатов, поскольку значения индекса сходны для обоих типов объектов.

Аналогичным образом вручную были установлены границы почвенных контуров визуально хорошо различимых ландшафтов хасырейного типа, приуроченных к озерным котловинам. Представленные в хасыреях почвенные комбинации включают компоненты инициального болотного почвообразования на свежих озерных отложениях, более не встречающиеся в других ландшафтах парка.

Для верификации построенной карты были использованы три метода:

-

1) Оценка точности в плагине SCP c созданием случайных стратифицированных точек (stratified random points) производилась на снимках более высокого разрешения, чем Landsat (были использованы космические снимки Google, Bing, Yandex, предла-

гаемые программой SAS.Planet), для всей картографируемой территории. Для оценки точности выборка составила 398 пикселей, распределенных по 12 классам легенды в соответствии с их весом. Подробное описание этой методики и используемые формулы приводятся в статье P. Olofsson с соавторами (2014). После экспертной интерпретации всех этих пикселей полученный векторный слой накладывался на цифровую карту парка “Нумто”, и плагин подсчитывал статистические характеристики изображения: точность производителя, точность пользователя, площади, стандартные ошибки, доверительный интервал для каждого класса легенды, а также общую точность для всей карты.

-

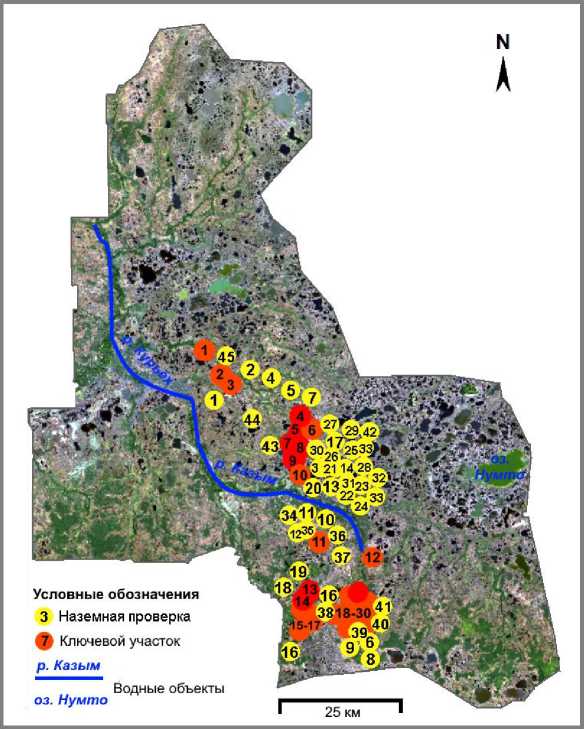

2) Оценка точности цифровой почвенной карты проводилась с использованием детальных почвенных карт масштаба 1 : 5 000, построенных традиционными методами при полевых обследованиях, для 30 ключевых участков, в основном покрывающих разнообразие почв южной части парка (за исключением почв хасыреев и поймы Казыма) (рис. 1). Детальные карты были генерализованы до пространственного разрешения 30 м. По ним была построена независимая проверочная выборка.

-

3) Оценка точности построенной карты с использованием полевой верификации проводилась на основе 45 точек (рис. 1), заложенных случайным образом в разных ландшафтах южной части парка “Нумто” в августе 2024 г. Для каждого ключевого участка описывался ландшафт, характерные для него почвы и растительный покров. Затем полученные точки были наложены на цифровую почвенную карту.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По своему содержанию легенда к почвенной карте природного парка “Нумто” составлялась в соответствии с подходами, применяемыми при среднемасштабной почвенной съемке. В качестве основы легенды нами была выбрана легенда к почвенной карте микроключей (Аветов и др., 2022), однако, учитывая гораздо меньший масштаб создаваемой карты, было проведено укрупнение единиц картографирования, выразившееся в исключении видов и подвидов торфяных почв по ботаническому составу и степени разложения торфа из содержания легенды и в объединении ви- дов по мощности торфяной залежи с указанием преобладающих таксонов (например, торфяные преимущественно среднемощные и мощные).

Рис. 1. Размещение ключевых участков детальных почвенных карт и точек полевой верификации (наземной проверки).

Fig. 1. Placement of key areas of detailed soil maps and field verification points (on-ground checks).

В легенде отображены наиболее распространенные таксоны органогенных почв на типовом и подтиповом уровнях, в том числе предложенные нами ранее подтипы влажных регрессивных и сухих регрессивных почв в рамках типа торфяных олиготрофных почв (Шишконакова и др., 2016; Аветов и др., 2022) (табл. 1). Учитывая комплексность болот, большинство единиц картографирования торфяных почв представляют собой почвенные комбинации. Так, в обобщенную единицу легенды объединены комбинации торфяных почв грядово-мочажинных болот с регрессивными явлениями, озерково-грядово-мочажинных болот и аапа болот, участки которых часто составляют единый болотный массив, в котором без детальных наземных обследований невозможно установить пространственную смену мезотрофных, олиготрофных почв и их влажного регрессивного подтипа. В свою очередь, торфяные почвы мерзлых бугров в почвенных сочетаниях плоско- и крупнобугристых комплексных болот показаны на карте по преобладающему компоненту – сухой регрессивной торфяной почве, приуроченной к плоским буграм. Встречающийся спорадически и занимающий незначительные пространства подтип торфяных реликтово-эвтрофных почв крупных бугров выведен за рамки легенды. Среди комбинаций минеральных почв, обусловленных пространственной литологической неоднородностью, выделены мозаики глееземов и подзолов.

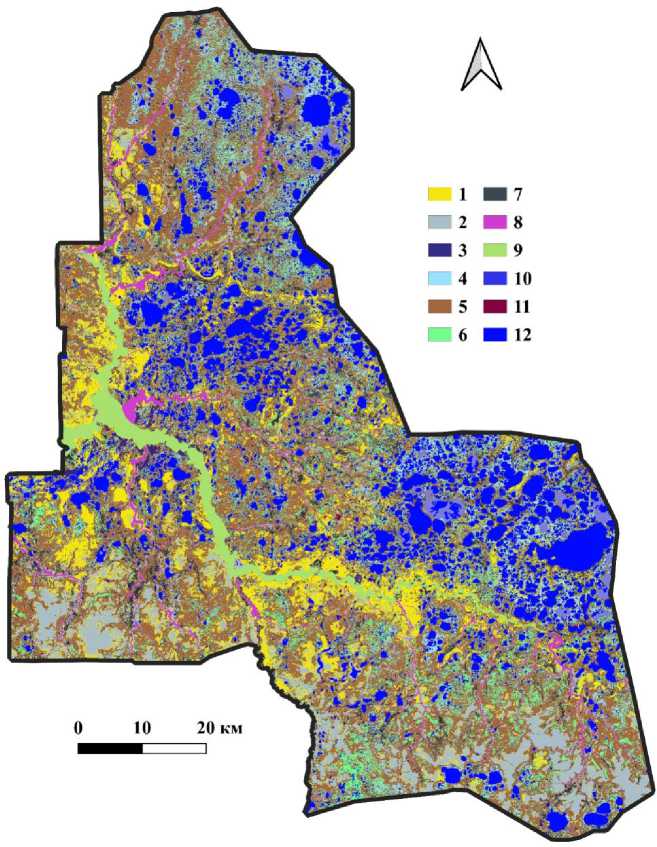

Составленная почвенная карта парка “Нумто” (рис. 2) охватывает площадь 6 909.5 км 2 . В таблице 1 также приведены данные, отражающие состав почвенного покрова.

Закономерности строения почвенного покрова парка “Нумто”

Составленная карта позволила выявить ряд закономерностей в строении почвенного покрова парка. Минеральные (постлитогенные) почвы сосредоточены, главным образом, в южной части парка, что связано с относительно меньшей заболоченностью северного макросклона Сибирских увалов.

Таблица 1. Легенда к карте парка “Нумто”

Table 1. Legend to the map of Numto Park

|

н Он Л 54 л я £ |

Ландшафты |

Почвы |

Количество точек обучающей выборки |

Площади, занимаемые почвами (по данным цифровой почвенной карты) |

||

|

3 S v л и ° 3 S i S я 5 s ® ° и а й s 5 s s « в. g ® о ^ « |

« а и ® о Я а я « 5 а н ¥ 3^ § S Л s 5 е В © ® 3 И с 4 |

% |

га |

|||

|

ЛЕСА |

||||||

|

1 |

Светлохвойные леса |

Подзолы иллювиальножелезистые (в том числе глееватые и оторфо-ванные) карманистые и языковатые |

11 |

4 784 |

11.11 |

76 764 |

|

2 |

Темнохвойные леса, в том числе с лиственницей (в основном на Сибирских увалах), формируются в условиях повышенного увлажнения под сосновокедровыми, елово-лиственничными кустарничково-лишайниковомоховыми заболоченными лесами на литологически неоднородных породах |

Мозаики таежных глее-земов оторфованных и подзолов иллювиальножелезистых, в том числе глееватых и оторфо-ванных |

4 |

16 599 |

7.3 |

50 451 |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

н Он Л 54 л я £ |

Ландшафты |

Почвы |

Количество точек обучающей выборки |

Площади, занимаемые почвами (по данным цифровой почвенной карты) |

||

|

3 v л и - 3" ° 3 S i Я 5 Я Я Я я 5 s ® ° и а © й s 5 s s « в. g ® о ^ « |

а и 8 е Я я « 5 а н S Л 8 е В © ® 3 И с 4 |

% |

га |

|||

|

3 |

Вторичные светлохвойные с участием сосны леса |

Подзолы с включением глееземов пирогенные |

1 |

2 840 |

0.87 |

6 036 |

|

БОЛОТА |

||||||

|

4 |

Крупнобугристые и плоскобугристые комплексные болота и талые лишайниковые болота |

Сочетание торфяных олиготрофных сухих регрессивных, преимущественно маломощных и среднемощных (на буграх), и торфяных олиготрофных, преимущественно среднемощных и мощных (в мочажинах), почв |

37 |

2 565 |

9.41 |

65 014 |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

н Он Л 54 л я £ |

Ландшафты |

Почвы |

Количество точек обучающей выборки |

Площади, занимаемые почвами (по данным цифровой почвенной карты) |

||

|

3 v л и - 3" ° 3 S i Я 5 Я Я Я я 5 s ® ° и а © й s 5 s s « в. g ® о ^ « |

а и 8 е Я я « 5 а н S Л 8 е В © ® 3 И с 4 |

% |

га |

|||

|

5 |

Олиготрофные сосново-кустарничково-сфагновые болота (рямы) и грядово-мочажинные комплексные болота |

Торфяные олиготрофные, преимущественно маломощные почвы |

73 |

7 116 |

36.29 |

250 740 |

|

6 |

Олиготрофные грядовомочажинные с регрессивными явлениями, грядово-мочажинно-озерковые и аапа болота |

Торфяные олиготрофные, преимущественно маломощные и среднемощные почвы с включениями торфяной олиготрофной влажной регрессивной и мезо-трофной торфяной почв |

27 |

2 317 |

7.1 |

49 068 |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

н Он Л 54 л я £ |

Ландшафты |

Почвы |

Количество точек обучающей выборки |

Площади, занимаемые почвами (по данным цифровой почвенной карты) |

||

|

3 v л и - 3" ° 3 S i Я 5 Я Я Я я 5 s ® ° и а © й s 5 s s « в. g ® о ^ « |

а и 8 е Я я « 5 а н S Л 8 е В © ® 3 И с 4 |

% |

га |

|||

|

7 |

Мезотрофные болота (низкие аллювиальные террасы и притеррасные поймы, крупные ложбины стока, в т.ч. в истоках рек, поймы ручьев и т.д.). |

Торфяные мезотроф-ные, преимущественно среднемощные и мощные почвы |

22 |

1 762 |

5.92 |

40 897 |

|

8 |

Согры (эвтрофные и мезо-эвтрофные древесные пойменные болота) |

Сочетание торфяных эвтрофных маломощных, среднемощных и мощных (в межгривных понижениях) и эвтрофных торфяно- и торфянисто-глеевых (на гривах) почв |

11 |

– |

1.85 |

12 776 |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

н Он Л 54 л я £ |

Ландшафты |

Почвы |

Количество точек обучающей выборки |

Площади, занимаемые почвами (по данным цифровой почвенной карты) |

||

|

3 v л и - 3" ° 3 S i Я 5 Я Я Я я 5 s s' ® ° и а © й s 5 s s « в. g ® о ^ « |

а и s f S 5 а ¥ 3^ § s л s е В © ® 3 |

% |

га |

|||

|

9 |

Пойма Казыма |

Сочетание аллювиальных дерново-глеевых (в том числе оподзоленных), иловато-торфяно- и торфянисто-глеевых (на гривах) и торфяных эвтрофных преимущественно маломощных и среднемощных (в межгривных понижениях) почв |

5 |

– |

2.37 |

16 391 |

|

10 |

Хасыреи |

Торфяные мезотрофные и эвтрофные слаборазвитые и торфянисто-глеевые почвы |

20 |

– |

0.8 |

5 517 |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

н Он Л 54 л я £ |

Ландшафты |

Почвы |

Количество точек обучающей выборки |

Площади, занимаемые почвами (по данным цифровой почвенной карты) |

||

|

3 v л и - 3" ° 3 S i Я 5 Я Я Я я 5 s ® ° и а © й s 5 s s « в. g ® о ^ « |

а и 8 е Я я « 5 а н S Л 8 е В © ® 3 И с 4 |

% |

га |

|||

|

11 |

НАРУШЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ И НАСЫПИ |

– |

1 074 |

0.23 |

1 578 |

|

|

12 |

ВОДОЕМЫ |

– |

18 875 |

16.75 |

115 718 |

|

|

Всего: |

211 |

60 772 |

100 |

690 950 |

||

Рис. 2. Цифровая почвенная карта парка “Нумто”. Условные обозначения приведены под соответствующими номерами легенды в табл. 1.

Fig. 2. Digital soil map of Numto Park. Legend is given under the corresponding numbers in Table 1.

Основные массивы глееземов в мозаиках с подзолами приурочены к наиболее расчлененной их части, протягивающейся вдоль главной гряды возвышенности. Гомогенные контуры подзолов, сформированные на песчаных отложениях, в целом преобладают над мозаиками глееземов и подзолов и имеют тенденцию к доминированию на более пологих склонах увалов. Крупные контуры подзолов представлены на террасах субширотной части долины верхнего течения Казыма. Почвенные сочетания плоско- и крупнобугристых болотных комплексов занимают локальные водоразделы и слабодренированные заозеренные территории. Их роль в структуре почвенного покрова особенно усиливается в северной и центральной частях парка. Олиготрофные торфяные почвы являются фоновым компонентом почвенного покрова парка (см. табл. 1). Большие пространства заняты этими почвами в долинах крупных рек, а в южной части парка они распространены на относительно мало дренированных склонах водоразделов. Комплексы олиготрофных торфяных (в т. ч. влажных регрессивных) и мезотрофных торфяных почв отмечаются в довольно разнообразных ландшафтных позициях, в основном в виде вкраплений в массивы торфяных олиготрофных почв. В расчлененной части Сибирских увалов они занимают ложбины стока. Мезотрофные почвы распространены на первых низких террасах долин крупных рек, а также нередки во внутриболотных ложбинах стока мерзлых бугристых комплексных болот. Преобладающие по площади комплексы и сочетания почв хасыреев распространены к северу от долины Казыма.

Проблемы в отображении различных компонентов почвенного покрова на цифровой карте

Обобщая опыт построения и верификации цифровой почвенной карты парка “Нумто”, важно отметить, что достоверность отображения разных почвенных выделов неодинакова. Наибольшие сложности при картографировании вызвали территории комплексных болот и таежно-болотные экотоны.

При анализе контуров мозаик глееземов и подзолов (№ 2 в легенде) обращает на себя внимание высокая степень достоверности их выделения в районе Сибирских увалов. Специфика отобра- жения на космических снимках этих территорий обусловлена такими характеристиками древостоя, как более высокие для района исследований показатели бонитета и сомкнутости крон, разнообразие породного состава (сосна, кедр, лиственница, береза, осина, ель), что, в свою очередь, определяется распространением здесь, в том числе, и суглинистых почвообразующих пород. Помимо основной гряды Сибирских увалов, мозаиками глееземов и подзолов также заняты разрозненные минеральные гривы, встречающиеся севернее увалов и также отличающиеся сравнительно высоким бонитетом и сомкнутостью древостоя произрастающих на них лесов.

К проблемным контурам, нередко отображающимся как мозаики глееземов с подзолами, могут относиться участки торфяных, торфяно- и торфянисто-глеевых эвтрофных почв в сограх пониженной равнинной части парка. “Шум”, создаваемый одиночными пикселями, характерными для мозаик глееземов и подзолов, также проявляется внутри ареалов, где обычно преобладают мезотроф-ные торфяные почвы под травяными березняками (из березы белой), расположенными на приозерных террасах или на отдельных внутриболотных грядах. На самом севере парка “шум” пикселей, отображающих мозаики глееземов и подзолов, возникает на мерзлых буграх (см. табл. 2, пример 4), имеющих своеобразные характеристики: в составе покрывающей их растительности преобладают кустарничково-зеленомошные группировки с возможным вкраплением облесенных участков, чередующиеся с мелкими термокарстовыми озерками. Бугры такого типа в южной и центральных частях парка отсутствуют, на участках мерзлых бугров этих территорий пиксели мозаик глееземов и подзолов встречаются редко и единично.

Контуры с подзолами (№ 1 в легенде) отображаются на карте в общем удовлетворительно. При этом худшие результаты отмечены для слабо облесенных сосной грив (с лесами паркового типа). На таких участках пиксели подзолов могут подменяться пикселями, соответствующими по спектральным характеристикам почвам плоскобугристых комплексных болот. Появление пикселей, характерных для подзолов, заметно также на механически нарушенных участках (зимники, геофизические просеки и др.), насыпях, на песчаных отмелях крупных озер. В то же время участки с глееватыми подзолами – низкие минеральные гривы с сосняками-зеленомошниками, экотоны грив – нередко отображаются как торфяные олиготрофные почвы, характерные для рямов и других олиготрофных болот с неглубокой торфяной залежью.

Хорошо выделились торфяные олиготрофные, преимущественно маломощные почвы (№ 5 легенды). Подавляющая часть ареалов этих почв приурочена к рямам (сосредоточенным вокруг минеральных островов и на террасах рек) и грядово-мелко- и среднемочажинным болотам. В качестве примеси они присутствуют по периферии ложбин стока с доминированием мезотроф-ных почв. В отдельных случаях они отображались как олиготрофные почвы плоскобугристых болот.

Пониженная достоверность получена для почвенных выде-лов, занятых мерзлыми плоскобугристыми болотами (№ 4 легенды). Сложность выделения этих ареалов обусловлена комплексностью почвенного покрова данного ландшафта, определяемого размерами бугров, мочажин, их соотношением, наличием термокарстовых или регрессивных озерков, а также проточностью ерсей-мочажин. Такое значительное число факторов приводит к возникновению комбинаций из пикселей, чаще всего имеющих вид мозаичного рисунка, особого в каждом конкретном случае (табл. 2). В ряде ситуаций часть ареалов почвенных комбинаций плоскобугристых комплексов замещается на гомогенные контуры торфяных олиготрофных почв, характерных для рямов и грядовомочажинных болот, а также почв, распространенных на комплексных болотах с проявлениями регресса и наличием мезотрофных почв (табл. 2, пример 3). Хорошо выявляются, в соответствии с разработанной легендой, почвенные выделы (почвенные сочетания) комплексных плоскобугристых болот с заметным доминированием доли бугров (занимающих более 70% пикселя). Присутствие озерков может осложнять распознавание почв, так как в этом случае проявляется сходство с почвами регрессивных талых болот, также имеющих внутриболотные озерки.

Таблица 2. Примеры мозаичного рисунка из пикселей, возникших при создании карты на участках плоскобугристых болот (рис. 1–4)

Table 2. Examples of pixel mosaic patterns created during the mapping in areas of flat mound bogs (Fig. 1–4)

|

1. |

Болотный комплекс с выраженным преобладанием плоских бугров (бугры занимают 70–80%) с лишайниковым покровом, примесь пикселей типа “подзол” свойственна для участков с лишайниками. |

|

|

2. |

Болотный комплекс с сочетанием бугров (бугры занимают до 40–50%), мочажин и крупных озерков. В талых понижениях появляется сочетание пикселей, характерных для олиготрофных торфяных почв (необводненные мочажины) и участков с почвами, характерными для регрессивных мочажин с озерками. |

|

|

3. |

Комплекс плоско- и крупнобугристого болота с проточной мочажиной по ложбине стока (для нее свойственна примесь пикселей мезотрофных почв). |

|

|

4. |

Типичный мозаичный рисунок, характерный для массивов плоскобугристых болот на северо-востоке парка (бугры занимают менее 40% площади). Отличается пестротой, проявляющейся в сочетании пикселей разнообразных болот. |

Кроме того, в ареалы мерзлых бугров на цифровой карте нередко оказываются включенными маломощные торфяные и торфяно-глеевые почвы лишайниковых слабо облесенных талых болот, имеющие определенное распространение на территории парка (Веревкина, Лапшина, 2018).

На юге парка мерзлые бугры могут присутствовать в виде отдельных вкраплений в составе комплексных олиготрофных грядово-мочажинных болот (ГМК). В этом случае на карте они включаются в гомогенные ареалы олиготрофных торфяных почв. Следует отметить, что выбранный масштаб и методика картографирования не позволяют интерпретировать явления деградации мерзлых бугров, происходящие в условиях глобального изменения климата на крайней южной границе криолитозоны Западной Сибири, к которой как раз и относится территория парка “Нумто” (Губарьков, Московченко, 2023).

Также сложной задачей представляется отображение почв болотных комплексов олиготрофных торфяных (в том числе влажных регрессивных) и мезотрофных торфяных почв (№ 6 легенды). Возможно, что для более полного выявления регресса необходимо учитывать разновременные снимки (в первую очередь летних месяцев и лет с более сильным обводнением болот). Определенное значение имеет ориентированность гряд: так неориентированные перпендикулярно стоку гряды на отдельных массивах были показаны как участки с почвами мерзлых бугров, а ориентированные – как почвы грядово-мочажинных комплексных болот с проявлениями регресса. Почвы регрессивных болотных комплексов (№ 6 легенды) могут отображаться на месте сухих регрессивных почв бугристых торфяников. Обычно это происходит на болотах с мелкоконтурностью бугров (размерами до одного пикселя).

К наиболее достоверно выделяемым относятся крупные ареалы мезотрофных почв (№ 7 легенды). Хорошо отображаются занятые ими ложбины стока, участки в долинах рек, проточные ерсеи, широкие термокарстовые просадки. Неопределенности в этом случае могут создавать мелкоконтурность и наличие экотонов.

Верификация цифровой карты

-

1) Оценка точности в плагине SCP c созданием случайных стратифицированных точек (stratified random points). Для почвенных макроклассов максимальная точность производителя составляла 89% в случае торфяных олиготрофных регрессивных почв грядово-мочажинных комплексов (№ 6 в легенде), минимальная – 41% для торфяных олиготрофных почв мерзлых бугров (№ 4 в легенде). Точность пользователя принимала максимальное значение в 79% для класса мезотрофных почв (№ 7 в легенде), минимальное – 58% для мозаики глееземов и подзолов (№ 2 в легенде) (табл. 3). Средняя общая точность карты составила 76.1%. Полученное значение является положительным результатом для метода Random Forest с учетом неоднородности почвенного покрова и сложности его дешифрирования по фитоиндикационным признакам и сопоставимо с результатами, приведенными для построенной с использованием нейросетей цифровой карты экосистем парка “Нумто” (Московченко, 2024).

-

2) Оценка точности цифровой почвенной карты проводилась с использованием детальных почвенных карт. Всего площадь исследуемой территории составила 6 909.5 км 2 , площадь ключевых участков – 6.52 км 2 . Для оценки точности рассчитывалась общая точность картографирования: отношение общего числа пикселей с совпавшими почвами к общему числу пикселей ключевого участка (Congalton, 1991). По результатам расчетов средняя общая точность для всех участков составила 75%, медианная точность – 78%, максимальная точность – 95% и минимальная точность – 34% (табл. 4). Среднее линейное отклонение составило 11%, стандартное отклонение – 14%.

-

3) Оценка точности построенной карты с использованием полевой верификации. Наибольшее количество точек соответствовало торфяным олиготрофным почвам талых биогеоценозов (комплексных грядово-мочажинных и сосново-кустарничково-сфагновых болот), что отражает их распространение на территории парка. По результатам проведенной экспертной оценки точность цифровой карты составила 78.4%.

Таблица 3. Результаты оценки точности цифровой карты в плагине SCP

Table 3. Results of digital map accuracy evaluation in SCP plugin

|

Почвы (перечень приводится в сокращенном варианте, полный вариант приведен в таблице 1) |

Точность пользователя, % |

Точность производителя, % |

|

Подзолы иллювиально-железистые (в том числе глееватые и оторфованные) карманистые и языковатые |

77 |

79 |

|

Мозаики таежных глееземов оторфованных и подзолов иллювиально-железистых, в том числе глееватых и оторфованных |

58 |

82 |

|

Подзолы c включением глееземов пирогенные |

67 |

100 |

|

Сочетание торфяных олиготрофных сухих регрессивных, преимущественно маломощных и среднемощных (на буграх), и торфяных олиготрофных, преимущественно среднемощных и мощных (в мочажинах), почв |

63 |

41 |

|

Торфяные олиготрофные преимущественно маломощные почвы |

78 |

73 |

|

Торфяные олиготрофные, преимущественно маломощные и среднемощные почвы с включениями торфяной олиготрофной влажной регрессивной и мезотрофной торфяной почв |

52 |

89 |

|

Торфяные мезотрофные, преимущественно среднемощные и мощные почвы |

79 |

71 |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

Почвы (перечень приводится в сокращенном варианте, полный вариант приведен в таблице 1) |

Точность пользователя, % |

Точность производителя, % |

|

Сочетание торфяных эвтрофных маломощных, среднемощных и мощных (в межгривных понижениях) и эвтрофных торфяно- и торфянисто-глеевых (на гривах) почв |

85 |

77 |

|

Сочетание аллювиальных дерново-глеевых (в том числе оподзоленных), иловато-торфяно- и торфянисто-глеевых (на гривах) и торфяных эвтрофных, преимущественно маломощных и среднемощных (в межгривных понижениях), почв |

95 |

95 |

|

Торфяные мезотрофные и эвтрофные слаборазвитые и торфянисто-глеевые почвы |

100 |

78 |

|

Песчаные насыпи и дороги |

88 |

94 |

|

Водоемы |

86 |

96 |

Таблица 4. Результаты оценки точности на ключевых участках на основе сопоставления цифровой почвенной карты и детальных почвенных карт микроключей бассейна Казыма, построенных традиционным методом полевой съемки

Table 4. Results of accuracy assessment in key areas based on comparison of digital soil map and detailed soil maps of microkeys of the Kazym basin compiled by traditional field survey method

|

Ключевой участок |

Почвы (обозначения соответствуют номерам легенды, см. табл.1) |

Количество пикселей, в которых почвы совпали |

Количество пикселей на участке (всего) |

Общая точность, % |

|

1 |

1, 5 |

107 |

137 |

78 |

|

2 |

1, 4, 5, 6 |

152 |

211 |

72 |

|

3 |

1, 5 |

104 |

129 |

81 |

|

4 |

3, 5, 6 |

83 |

136 |

61 |

|

5 |

1, 5, 6 |

193 |

247 |

78 |

|

6 |

1, 5, 7 |

109 |

153 |

71 |

|

7 |

1, 5, 6 |

68 |

134 |

51 |

|

8 |

5, 6 |

157 |

169 |

93 |

|

9 |

1, 5, 6, 12 |

113 |

182 |

62 |

|

10 |

1, 5, 6, 12 |

52 |

77 |

66 |

|

11 |

1, 5, 4, 12 |

106 |

126 |

84 |

|

12 |

1, 5 |

32 |

58 |

55 |

|

13 |

4, 5, 6, 7, 12 |

108 |

133 |

88 |

|

14 |

5, 7, 12 |

72 |

88 |

82 |

|

15 |

2, 5 |

136 |

153 |

89 |

|

16 |

5, 7, 12 |

19 |

59 |

34 |

|

17 |

2, 5, 7 |

111 |

140 |

69 |

|

18 |

6 |

80 |

93 |

86 |

|

19 |

1, 5 |

29 |

42 |

69 |

|

20 |

1, 5 |

126 |

197 |

64 |

|

21 |

2, 5, 7 |

34 |

48 |

71 |

|

22 |

4, 5, 6 |

96 |

103 |

95 |

|

23 |

4, 7 |

89 |

103 |

86 |

|

24 |

5, 4 |

99 |

112 |

88 |

|

25 |

2, 5 |

46 |

58 |

79 |

|

26 |

5, 6 |

62 |

75 |

72 |

|

27 |

4 |

78 |

86 |

85 |

|

28 |

4 |

128 |

197 |

65 |

|

29 |

5 |

51 |

61 |

84 |

|

30 |

5, 7 |

136 |

146 |

93 |

Наименее достоверно оказались отображены ареалы почв плоскобугристых комплексов. Максимальная точность отображения была обнаружена для ареалов подзолов, полностью подтвержденных при полевой верификации.

ВЫВОДЫ

Верификация цифровой почвенной карты “Нумто” и сопредельных территорий различными методами показала достаточно высокую ее общую точность, составившую от 75.0% до 78.4%.

Информативность почвенной карты была повышена за счет включения в состав легенды среднемасштабной карты таких единиц картографирования как мезотрофные почвы, почвы влажных регрессивных болот, почвы хасырейных комплексов.

По данным цифровой карты наибольшее распространение на территории парка получили талые олиготрофные торфяные почвы (43.5%); подзолы (13.34%); сочетания олиготрофных торфяных почв плоскобугристых и крупнобугристых комплексных болот (11.3%); комплексы олиготрофных торфяных (в том числе влажных регрессивных) и мезотрофных торфяных почв (8.3%) и мезотрофные почвы (7.1%).

Наибольшую сложность вызывает почвенное картографирование комплексных болот и лесоболотных экотонов. В особенности это касается отображения почв мелкоконтурных плоскобугристых торфяников, чередующихся с талыми комплексными болотами с доминированием лишайников на повышенных элементах болотного рельефа.

Примененный в настоящей работе подход может быть использован при картографировании обширных территорий северной тайги и лесотундры Западно-Сибирской низменности на основе спутниковых данных Landsat-8 с учетом существующего в настоящее время дефицита почвенно-картографических материалов для этого региона.