Циркулярная фиксация позвоночника при коррекции сколиотической деформации

Автор: Степухович С.В., Зарецков В.В., Арсениевич В.Б., Лихачев С.В., Шульга А.Е., Зарецков А.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 3 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Продемонстрирован клинический случай хирургического лечения сколиотической деформации позвоночника у ребенка 17 лет. Показано, что достигнутая при двухэтапном вмешательстве коррекция сагиттального профиля и нормализация глобальных параметров баланса в сочетании с циркулярной фиксацией позвоночника позволяют обеспечить максимально раннюю и полную реабилитацию ребенка.

Хирургическое лечение, циркулярная фиксация, юношеский идиопатический сколиоз

Короткий адрес: https://sciup.org/149135153

IDR: 149135153

Текст научной статьи Циркулярная фиксация позвоночника при коррекции сколиотической деформации

-

1 Вв едение . В настоящее время концепция развития юношеского идиопатического сколиоза рассматривается, в частности, как формирование трехплоскостной деформации позвоночника, являющейся следствием компенсаторной реакции позвоночного комплекса вследствие отсутствия сопряженности продольного роста спинного мозга и его костно-связочно-мышечного футляра [1]. Идиопатический сколиоз полиэтиологичен, однако все факторы приводят к указанной несопряженности, инициирующей трансформацию здорового позвоночного столба в сколиотический [2].

На сегодняшний день отсутствуют этиопатоге-нетические способы лечения этого заболевания, поэтому при коррекции деформаций позвоночника приоритет принадлежит хирургическим методикам [3]. При осуществлении коррекции и стабилизации из заднего доступа применяется как классический инструментарий Cotrel — Dubousset (CD), так и allscrew и гибридные системы [4]. По данным литературы, преимущественное использование вентрального инструментария имеет относительно ограниченные показания. Вместе с тем его применение позволяет более жестко зафиксировать позвоночник, минимизировать протяженность фиксации, непосредственно воздействовав на наиболее измененные передние отделы позвонков [5].

Современные полисегментарные металлоконструкции, равномерно распределяющие нагрузки на позвоночник, позволяют эффективно осуществить коррекцию деформации во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскостях с последующей надежной стабилизацией [6, 7]. Для предупреждения возникновения различных неврологических осложнений [8] и достижения достаточной коррекции грубых деформаций позвоночника применяется пред- и интраоперационное тракционное воздействие — гало-пельвиотракция, галотибиальное вытяжение, в том числе с предварительной дискэктомией на вершинной точке деформации. В настоящее время актуальной проблемой позднего послеоперационного периода хирургии сколиотических деформаций является предупреждение потери полученной коррекции [9]. Передняя мобилизация позвоночного столба в совокупности с многоуровневыми задними остеотомиями позвоночника позволяет улучшить степень коррекции и при достаточной стабильности металлоконструкции создает условия для формирования циркулярного костного блока [10]. Существенно снизить риск рецидива деформации позволяет еще и многостерж-

невая компоновка дорзального инструментария. Несомненно, что наиболее эффективным для достижения этой цели будет комбинированное использование дорзальных и вентральных конструкций. В источниках зарубежной литературы можно встретить упоминание об использовании транспедикулярных систем совместно с вентральными конструкциями для достижения дополнительной стабильности после корригирующих вмешательств при сколиозе у взрослых пациентов [11–13]. В то же время сочетанное использование дорзальной и вентральной фиксации в хирургии идиопатических сколиотических деформаций у детей в доступной литературе не нашло должного отражения.

Цель : продемонстрировать клинический случай хирургического лечения сколиотической деформации позвоночника у подростка 17 лет.

Объектом исследования явилась первичная медицинская документация больного, находившегося на лечении в травматолого-ортопедическом отделении №3 НИИТОН СГМУ. Персональные данные медицинского содержания опубликованы с согласия родителей ребенка.

Описание клинического случая. В феврале 2016 г. в НИИТОН СГМУ была госпитализирована пациентка В. 17 лет, которая предъявляла жалобы на стойкое искривление позвоночного столба, наличие боли в области его грудного и поясничного отделов, слабость. Появление боли пациентка связывала с нагрузками, боль усиливалась в вертикальном и сидячем положениях. Установлено, что деформация позвоночника выявлена при диспансерном осмотре в школе в возрасте 12 лет, когда был диагностирован идиопатический правосторонний грудной сколиоз 2-й степени по классификации В. Д. Чаклина. Тактика ведения пациентки на амбулаторном этапе была консервативной, однако деформация позвоночника прогрессировала. В течение последнего года возникла боль в грудном и поясничном отделах позвоночного столба, усиливающаяся при движениях. От предложенного хирургического лечения по поводу достигшего на тот момент 3-й степени сколиоза родители ребенка отказались. В дальнейшем явно видимое прогрессирование деформации, усилившиеся боли, сказывающиеся на физической активности ребенка, побудили их вновь обратиться к специалистам.

Девочка — астенического и пропорционального телосложения. Походка не изменена. При ходьбе обращает на себя внимание смещение плечевого пояса относительно таза вправо (клинический признак декомпенсации). Линия отвеса смещена вправо на 6 см относительно пупка. Отмечается асимметрия надплечий и треугольников талии. При осмотре со спи- ны линия отвеса отклонена вправо от межягодичной складки на 8 см. Асимметрия стояния лопаток: правая расположена выше на 5 см. При проведении пробы Адамса определяется правосторонний пологий реберный горб. Ось позвоночника нарушена: линия остистых отростков в грудном отделе позвоночника смещена вправо, в поясничном влево. В положении пациента стоя обращает на себя внимание лордоти-ческая деформация грудного отдела позвоночника. Пальпация паравертебральных точек в грудном и поясничном отделах позвоночника болезненна, определяется напряжение паравертебральных мышц.

При объективном осмотре ограничения функции поясничного отдела позвоночника при сгибании составили 24°, при разгибании 13°, при боковых наклонах 22°, при ротации 4°. По шкале Frenkel выраженность неврологического дефицита соответствовала функциональному классу Е. Отклонений от возрастной нормы по данным стандартного перечня клинико-лабораторных анализов не было.

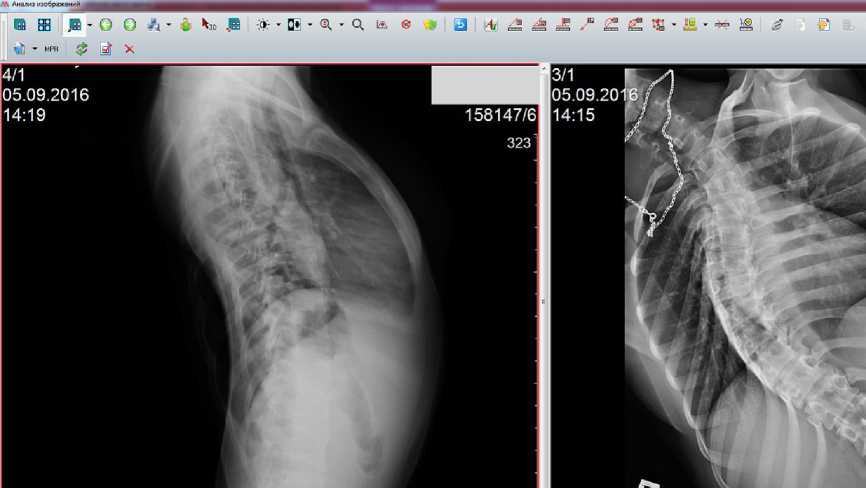

При рентгенографическом исследовании в двух проекциях в положении стоя определяется идиопати- ческий декомпенсированный правосторонний грудной сколиоз 4-й степени по классификации В. Д. Ча-клина (структуральная дуга по Cobb 77°). Ротация апикального позвонка составила 34°. На рентгенограмме в боковой проекции выявлена лордотическая деформация грудного отдела позвоночника (грудной лордоз по Cobb 27°). Поясничный лордоз сглажен до 12° по Cobb (рис. 1). Глобальный фронтальный баланс: +42 мм, глобальный сагиттальный баланс +27 мм. Тест Risser — IV. Тип деформации по Lenke — 1С. При наклоне в выпуклую сторону структуральной дуги определяется ее высокая мобильность (индекс мобильности 58%).

Девочка была госпитализирована в травматолого-ортопедическое отделение №3 института, где 06.09.2016 ей было выполнено хирургическое вмешательство — коррекция деформации позвоночника полисегментарной трехстержневой гибридной системой. В ходе вмешательства выполнена остеотомия позвоночника по Смит-Петерсену. Ротационный маневр отмоделированных двух стержней совершали одновременно (короткий апикальный и длинный

А

Б

Рис. 1. Рентгенограммы больной В. до операции: А – в прямой проекции; Б – в боковой проекции

А

Б

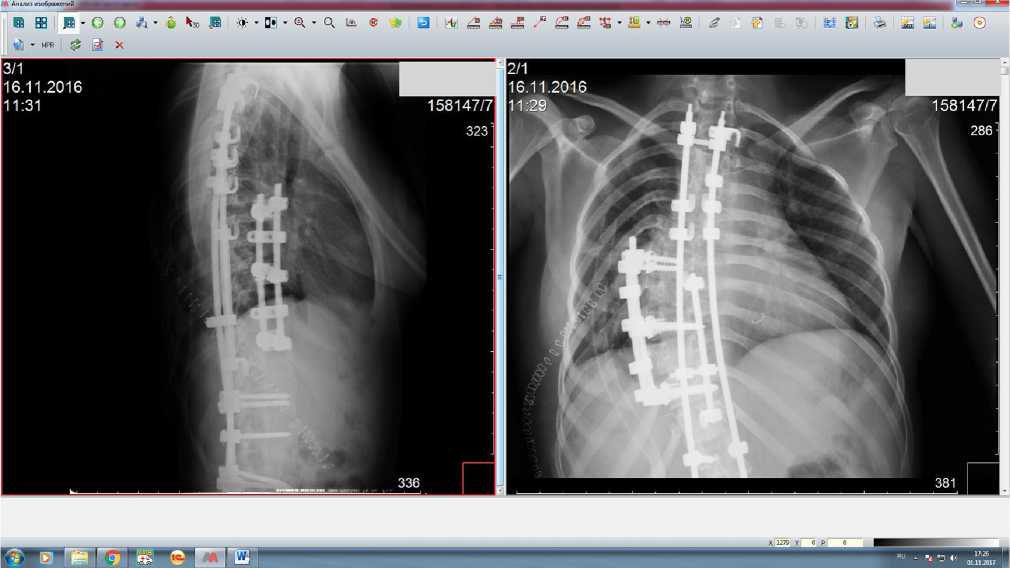

Рис. 2. Рентгенограммы позвоночника больной В. после операции: А – в прямой проекции; Б – в боковой проекции

парагиббарный) по вогнутой стороне основной дуги. Длительность операции составила 3 часа 20 минут, кровопотеря 300 мл.

По данным лучевого исследования в послеоперационном периоде фиксированы признаки коррекции деформации грудопоясничного отдела позвоночника и его фиксация 3-стержневой гибридной системой на уровне Th2-L4 с сохранением правостороннего сколиоза грудного отдела позвоночника (угол искривления 24°). Послеоперационная коррекция составила 69%, а по методике, предложенной С. Т. Ветрилэ, А. А. Кисель и А. А. Кулешовым (2004), 180% [14]. Металлоконструкция была стабильна (рис. 2).

Достигнуто существенное улучшение сагиттального профиля позвоночника, а сагиттальный и фронтальный балансы приведены к приемлемым значениям (+12 и +14 мм соответственно). Ротация апикального позвонка уменьшена до 11°. Осложнений в раннем послеоперационном периоде не возникло. Ребенок выписан на 12-й день на амбулаторное лечение.

Учитывая высокий риск послеоперационной потери коррекции, связанный с наличием протяженной сколиотической дуги и нестабильным характером деформации, спустя 2 месяца проведен второй этап хирургического лечения. Из правостороннего торако-томного доступа выполнена дискэктомия на уровне Th7-Th11. Межтеловой спондилодез осуществлен синтетическим остеоиндуктивным материалом. Произведена фиксация полисегментарной вентральной конструкцией (рис. 3). Течение послеоперационного периода гладкое.

При наблюдении в сроки через 3, 6, 12 и 18 месяцев после хирургического вмешательства (рис. 4) отмечено полное купирование вертеброгенного болевого синдрома. Нестабильности металлоконструкции и потери коррекции не выявлено.

Обсуждение клинического случая . Нюансы биологического ответа в ходе роста позвоночного столба на жесткую винтовую фиксацию дают возможность применять последнюю у детей и подростков [15]. Во время продолжающегося роста позвоночного столба потенциал удлинения не превосходит ограни-

Рис. 3. Рентгенограммы позвоночника больной В. после второго этапа оперативного лечения

А Б

Рис. 4. Больная В. до (А) и после (Б) завершения оперативного лечения

чительную силу полисегментарной винтовой системы, а вертикальный рост позвонков возникает еще и в области имплантации фиксирующей системы. Эта физиологическая ответная реакция формирующегося позвоночника на полисегментарную вентральную винтовую конструкцию обусловливает положительные клинических исходы применения последней в повседневной работе. Кроме того, необходим динамический мониторинг с целью обнаружения осложнений спондилосинтеза в позднем послеоперационном периоде. Современные тенденции в хирургии позвоночника нередко предусматривают необходимость создания 360° фиксации с целью предотвращения поздних осложнений, связанных с дисбалансом в зоне спондилодеза. В частности, при хирургическом лечении сколиоза предлагается использовать комбинацию дорзальных конструкций и межтеловых кейджей [16] либо сочетать имплантацию дорзальных и вентральных систем, причем последний вариант цир- кулярной фиксации позвоночника наиболее надежен. В представленном клиническом случае трехэтапное вмешательство (APA — anterior-posterior-anterior) не являлось методом выбора в связи с исходной высокой мобильностью имеющейся деформации. Использование дорзальных конструкций в подобных ситуациях позволяет получить желаемый результат и без переднего релиза [17]. Кроме того, применяемые при коррекции сколиотических деформаций гибридные системы достаточно эффективны для восстановления сагиттального баланса [18–21]. Учитывая риск и травматичность APA вмешательств, циркулярный спондилодез в апикальной зоне структуральной дуги с применением вентральной конструкции был осуществлен вторым этапом.

Выполненный объем вмешательства предопределен наличием грубой лордосколиотической деформации, обусловленной к тому же и поздним обращением за медицинской помощью.

Заключение . Учитывая, что хирургическое лечение подобных деформаций позвоночника у детей до настоящего времени нередко сопровождается ревизионными вмешательствами, связанными как с нестабильностью металлоконструкции, так и с послеоперационной потерей коррекции, демонстрация этого примера может иметь значение для практического здравоохранения. Достигнутое в ходе первого этапа оперативного лечения улучшение сагиттального профиля и нормализация глобальных параметров баланса в сочетании со сформированной в ходе второго этапа циркулярной фиксацией позволяют обеспечить максимально раннюю и полную реабилитацию ребенка, способствующую коррекции имеющихся при сколиозе изменений.

Список литературы Циркулярная фиксация позвоночника при коррекции сколиотической деформации

- Peter О Newton, et al. Idiopathic Scoliosis: The Harms Study Group Treatment Guide. Thieme, 2010; 448 p.

- Дудин М.Г., Михайловский M.B., Садовой M.A. и др. Идиопатический сколиоз: кто виноват и что делать? Хирургия позвоночника 2014; (2): 8-20

- Novikov VV, et al. Surgical management of neurologically complicated kyphoscoliosis using transposition of the spinal cord: case report. International Journal of Surgery Case Reports 2016; (27): 13-7

- Lowenstein JE, et al. Coronal and sagittal plane correction in adolescent idiopathic scoliosis: a comparison between all pedicle screw versus hybrid thoracic hook lumbar screw constructs. Spine 2007; 32 (4): 448-52

- Михайловский M.B., Чернядьева M.A. Анализ причин послеоперационного прогрессирования идиопатического сколиоза (V и VI тип Lenke) после коррекции с применением вентрального инструментария. Современные проблемы науки и образования 2017; (5): 200-12

- Бакланов A. H., Колесов С. В., Шавырин И.А. Оперативное лечение деформаций позвоночника у пациентов с детским церебральным параличом. Травматология и ортопедия России 2011;. 61 (3): 73-9

- Норкин И. А., Зарецков В. В., Зуева Д. П. и др. Анатомоморфометрическая характеристика сколиотической деформации как составляющая предоперационного планирования. Хирургия позвоночника 2009; (2): 48-54

- Shul'gaAE, Norkin IA, Ninel' VG, etal. Contemporary views on the pathogenesis of trauma to the spinal cord and peripheral nerve trunks. Neuroscience and Behavioral Physiology 2015; 45 (7): 811-9.

- Дроздецкий А. П. Хирургическое лечение сколиоза низкой локализации у детей и подростков. Травматология и ортопедия России 2002; (3): 15-8

- Виссарионов С. В. Технологии коррекции деформаций позвоночника транспедикулярными спинальными системами у детей с идиопатическим сколиозом. Хирургия позвоночника 2013; (1): 21-7

- Норкин И. А., Лихачев С. В., Зарецков В. В. и др. Компьютерная томография как составляющая предоперационного планирования металлофиксации переходных отделов позвоночника при коррекции сколиотических деформаций гибридными конструкциями. Вестник рентгенологии и радиологии 2018; 99 (3): 139-46

- Roberts SB, TsirikosAl.Thoracolumbar Kyphoscoliosis with unilateral subluxation of the spine and postoperative lumbar spondylolisthesis in Hunter syndrome. J Neurosurg Spine 2015; (20): 1-5

- Yagi M, et al. Complications and unfavorable clinical outcomes in obese and overweight patients treated for adult lumbar or thoracolumbar scoliosis with combined anterior/ posterior surgery. J Spinal Disord Tech 2015; 28 (6): 368-76

- Ветрилэ С. Т., Кисель А.А., Кулешов А.А. Оценка эффективности одноэтапной хирургической коррекции сколиотической деформации позвоночника инструментарием Cotrel - Dubousset. Вестн. травматол. и ортопед, им. Н.Н. Приорова 2004; (4): 58-68

- Зарецков В. В., Арсениевич В. Б., Рубашкин С. А. Хирургическая коррекция сколиотической деформации в условиях продолжающегося роста больного. Хирургия позвоночника 2007; (3): 36-8

- Bae J, Lee S-H. Minimally invasive spinal surgery for adult spinal deformity. Neurospine 2018; 15(1). 18-24

- Зарецков В. В., Максюшина Т.Д., Титова Ю.И. и др. Характеристика трехмерной хирургической коррекции сколиотической деформации по данным рентгенологических методов исследования. Вестник рентгенологии и радиологии 2006; (5): 45-7

- Ilharreborde В. Sagittal balance and idiopathic scoliosis: does final sagittal alignment influence outcomes, degeneration rate or failure rate? European Spine Journal 2018; (1): 1-11

- Норкин И. А., Шемятенков B.H., Зарецков В. В. и др. Особенности психофизиологического статуса детей и подростков со сколиозом на разных этапах лечения. Хирургия позвоночника 2006; (4): 8-12

- Пятакова Г.В., Виссарионов С. В., Овечкина А. В. Психологические факторы риска психосоматических нарушений у детей с идиопатическим сколиозом. Хирургия позвоночника 2015; 12 (1): 21-6

- Норкин И. А., Зарецков В. В., Левченко К. К. и др. Перспективы совершенствования преподавания вопросов вертебрологии в высшей медицинской школе. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (2): 210-2