Цистит как вероятный этиологический фактор синдрома недержания мочи у соболей

Автор: Соболев В.Е., Жданов С.И.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Ветеринарная микробиология, ветеринария

Статья в выпуске: 2 т.49, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются гистологические изменения мочевого пузыря с патолого-анатомическими признаками цистита у молодняка соболя черного в возрасте 7 мес при синдроме недержания мочи. Недержание мочи у соболей («wet belly», «мокрое брюшко», «подмокание») - заболевание пушных зверей, проявляющееся непроизвольным мочеиспусканием. Ранее в наших исследованиях показано, что недержание мочи у соболей («подмокание») - основной симптом заболевания, наряду с которым у больных животных наблюдается анемия, потеря мышечной массы, анорексия, воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте. В рамках настоящей работы при патолого-анатомическом исследовании внутренних органов у молодняка соболя черного (76 гол.) с клиническими признаками недержания мочи в 28 % случаев у самцов и в 41 % случаев у самок выявлен цистит в катаральной или геморрагической форме. По сравнению с клинически здоровыми животными у больных соболей методами количественной морфометрии обнаружены статистически значимые отличия в морфологии мочевого пузыря. Наиболее существенные из них - уменьшение толщины слизистой и мышечной оболочки мочевого пузыря, что, вероятно, связано с такими нарушениями его функции, как атония и дилатация. С помощью гистохимических методов в собственной пластинке мочевого пузыря у больных животных выявлены признаки накопления гликозаминогликанов, свидетельствующие об активации локальных защитных механизмов вследствие развития воспалительного процесса. Полученные в настоящем исследовании результаты подтверждают гипотезу о наличии у значительной части (до 40 %) животных с синдромом недержания мочи воспалительного процесса в мочевом пузыре.

Соболь, цистит, недержание мочи, "подмокание", морфометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/142133487

IDR: 142133487 | УДК: 619:636.934.55:616.62-002:616.62-008.222:591.8

Текст научной статьи Цистит как вероятный этиологический фактор синдрома недержания мочи у соболей

В отечественной и зарубежной ветеринарной литературе обозначение рассматриваемого в настоящей статье заболевания пушных зверей существенно различается. В Российской Федерации наиболее часто используется термин «подмокание», подразумевающий нарушение мочеотделения у самцов норок и соболей и непроизвольное мочеиспускание (1). Он не вполне корректен, поскольку не отражает область развития патологического процесса и, как следствие, более информативен для специалистов звероводческой отрасли. В иностранной литературе предлагается дефиниция «wet belly», или мокрое брюшко, — заболевание, проявляющееся недержанием мочи у пушных зверей и сопровождающееся повреждением кожи и меха в области живота (2). Второе определение точнее указывает на область развития патологического процесса, однако и оно отражает только основной симптом заболевания (повреждение непроизвольно выделяющейся мочой меха и кожи в области живота), не описывая главный элемент патогенеза — недержание мочи.

В этой связи мы предлагаем использование более точного на наш взгляд термина — «синдром недержания мочи» (СИМ). Как показали наши наблюдения за больными животными, повреждение мочой кожи и меха зверей в области живота вследствие недержания мочи — основное, но не единственное проявление патологии (3). Авторы осознают, что термин СНМ, по сути обозначающий совокупность симптомов при подмокании у соболей, не оптимален и, вероятно, будет пересмотрен в случае определения главного этиологического фактора заболевания, который в настоящее время не известен.

Синдром недержания мочи (подмокание) наблюдается преимущественно у молодняка пушных зверей, в том числе у норок и соболей. Большинство публикаций, в которых обсуждаются возможные этиологи- ческие и патогенетические факторы заболевания wet belly у норок, относится к 1960-1970 годам. Так, в качестве вероятных этиологических факторов зарубежными исследователями рассматривались компоненты рационов, климатические условия, наследственность, технологии выращивания, а также микроорганизмы.

Наибольшее число работ посвящено изучению влияния условий кормления на заболеваемость животных. В частности, установлена повышенная частота патологии у норок, в рационе которых доля кальция увеличена до 1,03 % и кальциево-фосфорное отношение составляет 2:1 (4). При повышении содержания жира в рационе норок с 4,6 до 8,6 % более чем в 5 раз возрастает частота патологии у животных (5). В руководствах по кормлению и выращиванию норок, изданных за рубежом (5, 6), отмечается роль неблагоприятных климатических условий, повышенной температуры окружающей среды и параметров микроклимата на рост числа случаев wet belly у норок.

Зарубежными учеными (7, 8) проводились патолого-анатомические исследования органов мочевыделительной системы и кожи у больных норок, однако подобную информацию об изучении заболевания у соболей в доступной научной литературе нам обнаружить не удалось.

Следует отметить, что сведения о воспалительном процессе в мочевом пузыре у пушных зверей с синдромом недержания мочи также практически отсутствуют в современной научной литературе. В работе R.E. Bostrom с соавт. (7), посвященной изучению гистологических изменений в органах мочевыделительной системы у норок, обнаружена жировая дистрофия почек, уменьшение размеров почечных клубочков, а также признаки сквамозной метаплазии переходного эпителия простатической части уретры. Признаки воспалительного процесса в уретре и мочевом пузыре у больных зверей выявлены не были.

В этой связи представляет интерес изучение клинической роли цистита как потенциального этиологического фактора и его возможное влияние на развитие синдрома недержания мочи у пушных зверей.

Цель нашей работы — изучить гистологические изменения в тканях мочевого пузыря у соболей с синдромом недержания мочи при клинических и патолого-анатомических признаках цистита и с помощью методов количественной морфометрии оценить характер повреждений этих тканей.

Методика . Наблюдения выполняли в период с 2009 по 2011 год в звероводческом хозяйстве «Заря» (Ленинградская обл.) на молодняке соболя черного (возраст — 7 мес). Было проведено патолого-анатомическое вскрытие 76 особей (64 самца и 12 самок) с диагнозом СНМ. Для сравнительного анализа гистологических изменений в мочевом пузыре выборку животных, подвергнутых аутопсии ( n = 76), разделили на три группы: I — контрольная (проявления патологии отсутствовали), II и III — особи с различными клиническими признаками заболевания и патологическими изменениями в мочевом пузыре.

Мочевые пузыри животных фиксировали в жидкости Карнуа (9). Гистологические срезы мочевого пузыря толщиной 5-7 мкм готовили на роторном микротоме Slee Cut 5062 («Mainz © » , Германия). Срезы окрашивали гематоксилином и эозином, альциановым синим, а также по методу Хейла для выявления мукополисахаридов (9). Препараты изучали с помощью микроскопа Zeiss Axio Observer A1 («Carl Zeiss Group», Германия), микрофотографии получали с использованием устройства захвата изображения Penguin 150 CL («Pixera © » , Япония). Морфометрические измерения в срезах мочевого пузыря проводили в программе Видеотест-размер v. 5.0.

Обработку данных выполняли в программе GraphPad Prizm v. 5.0 для Windows XP в соответствии с рекомендациями по медико-биологической статистике (2). Нормальность распределения выборки проверяли с помощью теста Шапиро-Уилка. Полученные данные оценивали методами описательной статистики с определением средних значений и стандартного отклонения в формате М ± s . Статистическую значимость различий показателей сравниваемых групп определяли методом однофакторного дисперсионного анализа (2). Для сравнения парных выборок, не отвечающих кри-

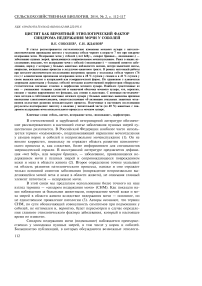

Рис. 1. Геморрагический цистит у 7-месячного самца соболя черного с синдромом недержания мочи: 1 — мочевой пузырь, 2 — геморрагический участок (звероводческое хозяйство «Заря», Ленинградская обл., 2011 год).

па) наблюдали признаки устойчивой

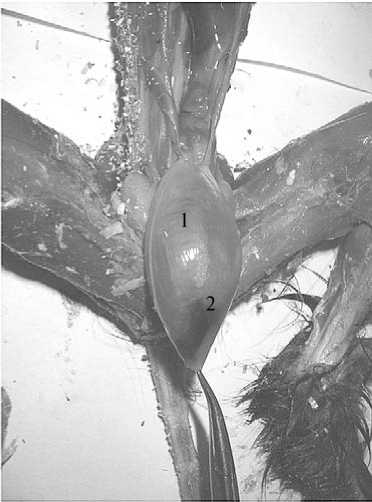

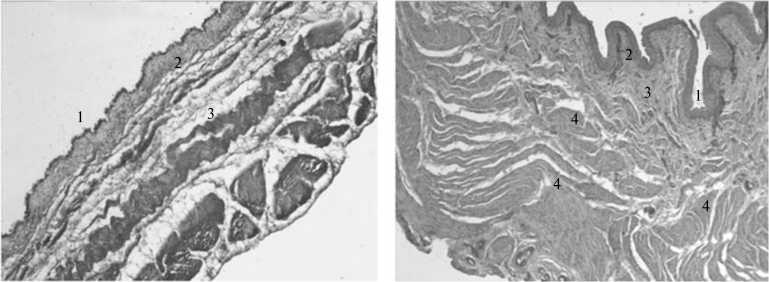

Рис. 2. Гистологический срез мочевого пузыря 7-месячного самца соболя черного с синдромом недержания мочи и проявлением геморрагического цистита : 1 — эпителий; 2 — геморрагические участки. Окрашивание по методу Хейла, увеличение *246 (звероводческое хозяйство «Заря», Ленинградская обл., 2011 год).

териям нормальности, использовали U -критерий Манна-Уитни. Различия сравниваемых показателей считали статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты . При патологоанатомическом вскрытии 76 молодых соболей с диагнозом СНМ у 28,1 % самцов и 41,6 % самок диагностировали цистит в форме катарального или геморрагического воспалительного процесса (секционный материал, полученный от особей соответственно из II и III группы). Патологических изменений в других органах мочевыделительной системы не выявили.

При секционном осмотре материала установили, что в отличие от здоровых животных (контрольная группа) у соболей из II и III группы в мочевых пузырях содержалось существенно большее количество остаточной мочи. У животных с геморрагическим циститом (III груп-дилатации мочевого пузыря (рис. 1; представлен мочевой пузырь с участком геморрагического воспаления в виде локально-очагового кровоизлияния).

При изучении гистологических срезов мочевого пузыря у больных соболей из III группы выявили геморрагические участки с дегенеративными изменениями структуры соединительной ткани подслизистой основы и мышечных волокон в мышечной оболочке органа (рис. 2).

При окрашивании срезов по Хейлу и альциановым синим отмечали интенсивное связывание красителя с собственной пластинкой слизистой оболочки (см. рис. 2). Этот факт, вероятно, указывает на накопление гликозаминогликанов, которые, как известно, защищают сли- зистую оболочку мочевого пузыря от воздействия повреждающих факторов (10). Для количественной оценки содержания мукополисахаридов в слизистой оболочке мочевого пузыря необходимы дальнейшие биохимические исследования крови и мочи у животных с СНМ.

Методами количественной морфометрии у здоровых и больных животных были выявлены статистически значимые различия по ряду линейных и объемных характеристик тканей и клеток в срезах мочевого пузыря (табл.).

Результаты оценки морфометрических показателей мочевого пузыря у 7-месячных соболей черных с синдромом недержания мочи и различными проявлениями цистита (животные, M ± 5 ; звероводческое хозяйство «Заря», Ленинградская обл., 2011 год)

|

Показатель |

Группа животных |

||

|

I (контроль) |

1 II 1 |

III |

|

|

Гистометрические |

показатели |

||

|

Толщина слизистой оболочки, мкм |

130,7±33,4 |

47,9±6,2** |

48,7±7,2** |

|

Толщина собственной пластинки, мкм |

71,0±6,9 |

123,3±24,6** |

55,0±5,9* |

|

Толщина подслизистой основы, мкм |

141,9±19,1 |

84,3±9,1* |

53,8±7,2** |

|

Толщина мышечной оболочки, мкм |

1276,0±340,3 |

834,9±101,2* |

340,3±50,2** |

|

Цитометрические |

показатели |

||

|

Площадь эпителиоцита, мкм2 |

252,1±110,6 |

601,9±165,0** |

677,9±173,1** |

|

Объем ядра эпителиоцита, мкм3 |

719,8±468,7 |

909,1±520,0 |

2297±1076** |

|

Объем эпителиоцита, мкм3 |

2098±1514 |

9763±3734** |

11526±4661** |

|

ЯЦО |

0,61±0,15 |

0,87±0,07** |

0,72±0,09 |

Примечание. У животных из II и III группы при вскрытии отмечали признаки соответственно катарального и геморрагического цистита; к I группе относили здоровых особей. ЯЦО — ядерно-цитоплаз-матическое отношение.

* р < 0,05; ** р < 0,01 по сравнению с показателями в I группе.

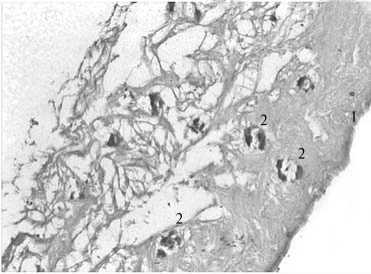

Представленные данные позволяют выявить некоторые закономерности в сравниваемых показателях (см. табл.). Так, у животных из II и III группы слизистая оболочка и подслизистая основа, представленная элементами рыхлой соединительной ткани, была значительно тоньше, чем в контрольной группе. Истончение слизистой объясняется усилением эксфолиации эпителиальных клеток под влиянием воспалительного процесса в мочевом пузыре. У животных из II группы наблюдалось утолщение и отек собственной пластинки слизистой оболочки, характерные для катарального воспалительного процесса. Уменьшение толщины мышечной оболочки мочевого пузыря у соболей из II и III групп отражало его функциональную неполноценность, в частности атонию и последующую дилатацию.

Рис. 3. Срез стенки мочевого пузыря у соболя черного с синдромом недержания мочи и катаральным циститом (слева) и у здорового животного (справа): 1 — слизистая оболочка, 2 — собственная пластинка, 3 — подслизистая основа, 4 — мышечная оболочка. Окрашивание альциановым синим, увеличение *103 (7-месячные особи; звероводческое хозяйство «Заря», Ленинградская обл., 2011 год).

При развитии катарального воспалительного процесса в мочевом пузыре происходило растяжение мышечных волокон продольного слоя мышечной оболочки (рис. 3, А), что наглядно проявлялось, если сравнить с мочевым пузырем здоровых животных (см. рис. 3, Б). Значительный объем остаточной мочи в мочевом пузыре у особей из II и III группы служит вероятным резервуаром для развития инфекции и повреждения слизистой оболочки.

Цитометрические и кариометрические показатели эпителиоцитов мочевого пузыря соболей из II и III группы, как видно из представленных в таблице данных, отличались от контрольных при высоком уровне значимости. Клетки эпителия у больных животных имели большую площадь и объем. Ядерно-цитоплазматическое отношение (ЯЦО) было существенно выше в эпителиальных клетках мочевого пузыря у соболей из II группы. Подобное увеличение ЯЦО может свидетельствовать о перестройке внутриклеточной архитектоники эпителиальных клеток под влиянием факторов воспалительного процесса. Следует отметить, что у зверей из III группы показатель ЯЦО для переходного эпителия мочевого пузыря незначительно отличался от такового в группе сравнения. Это различие, по-видимому, обусловлено областью воздействия повреждающих факторов. Если у животных из II группы развитие катарального воспалительного процесса было связано с повреждением слизистой оболочки, то у соболей из III группы очаговый геморрагический цистит развивался в подслизистой основе и мышечном слое мочевого пузыря — структурах, которые, как известно, хорошо снабжены системой кровеносных сосудов. Нарушение проницаемости сосудистой стенки стало в описанном случае одним из звеньев патогенеза геморрагического цистита.

Результаты проведенных исследований в целом подтверждают гипотезу о наличии воспалительного процесса в мочевом пузыре у животных, который может обусловливать развитие синдрома недержания мочи у молодняка соболя. В то же время необходимо дальнейшее изучение этиологии и патогенеза заболевания в связи с тем, что в наших экспериментах воспалительный процесс в мочевом пузыре выявлен в 28 % случаев у самцов и в 41 % — у самок. Подобная статистика не исключает влияния других возможных этиологических факторов.

Таким образом, нами впервые получена информация о гистологических изменениях мочевого пузыря у соболей с синдромом недержания мочи, сопровождающимся патолого-анатомическими признаками цистита. С помощью гистохимического исследования обнаружены признаки накопления гликозаминогликанов в собственной пластинке мочевого пузыря у больных животных, что свидетельствует об активации слизистой оболочкой ее защитных свойств под влиянием факторов воспалительного процесса. Выявлены статистически значимые различия в морфологии мочевого пузыря у соболей при недержании мочи, в частности уменьшение толщины слизистой и мышечной оболочки мочевого пузыря у больных животных, что, по-видимому, обусловлено развитием функциональных нарушений, таких как атония и дилатация мочевого пузыря, наблюдаемых у некоторых особей при секционном осмотре мочевого пузыря. Уменьшение толщины слизистой оболочки у больных животных, вероятно, указывает на усиление деск-вамации переходного эпителия под влиянием воспалительного процесса.