Цитогенетические эффекты ортопедических конструкций

Автор: Полухина Н.В., Дурнова Н.А., Коннов В.В., Сальников В.Н., Сальникова С.Н., Шереметьева А.С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить цитогенетический эффект стоматологических протезов на состояние буккального эпителия с помощью микроядерного теста. Материал и методы. Для этого теста наиболее удобным объектом исследования являются клетки многослойного неороговевающего эпителия, которые были взяты у 24 пациентов до и после протезирования. Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета статистических программ Stadia. Результаты. Установлено увеличение частоты встречаемости клеток с микроядрами в буккальном эпителии у лиц после проведенного протезирования зубов, что свидетельствует о нарушении стабильности генетического материала в изучаемых клетках, а также выявлено совместное влияние пломб и протезов. Заключение. Исследование позволит применять наиболее безопасные материалы в стоматологии, снизив тем самым их побочное влияние на организм в целом

Буккальный эпителий, микроядра, стоматологические материалы

Короткий адрес: https://sciup.org/14917521

IDR: 14917521

Текст научной статьи Цитогенетические эффекты ортопедических конструкций

Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.

Тел.: 8-917-201-55-42.

изгиб и некоторые другие. Современные протезы и материалы, из которых они изготовлены, позволяют получить оптимальное сочетание высокой эстетики, долговечности и функциональности.

Однако важнейшим требованием, предъявляемым к медицинским изделиям, в том числе стоматологическим, является их биологическая совместимость, то есть отсутствие токсического воздействия на организм человека [4]. В противном случае возможно развитие экзотоксикозов, нарушение жизненных функций и проявление признаков эндогенной интоксикации — отравления организма образующимися в нем ядовитыми веществами.

В связи с этим крайне актуальной задачей становится оценка безопасности используемых ортопедических конструкций. Для этих целей применяется ряд подходов, среди которых важное значение имеют цитогенетические методы, позволяющие выявлять изменения на ранних стадиях, до момента их фенотипического проявления. В скриниговых исследованиях для выявления цитогенетически активных факторов удобным и доступным объектом являются клетки многослойного неороговевающего эпителия слизистой оболочки полости рта. Изменения в ядерном аппарате клеток буккального эпителия были выявлены при пародонтите [6]. К преимуще- ствам использования буккального эпителия можно отнести легкость получения достаточного количества клеток, нетравматичность, возможность оценки общего и местного действия факторов. Кроме того, эпителиоциты слизистой оболочки ротовой полости, выполняя защитную функцию в организме, обладают чувствительностью к различным экзогенным и эндогенным факторам. Следовательно, состояние буккального эпителия — важный информативный показатель, использующийся при оценке состояния здоровья, соматической патологии, стрессирующих воздействий, вредных факторов внешней среды, в том числе ксенобиотиков различной природы [6–18]. Использование клеток буккального эпителия для оценки токсичности зубных протезов имеет важное значение, так как, находясь в полости рта в сильном электролите — слюне, стоматологические материалы и сплавы способны диффундировать в нее и оказывать непосредственное влияние на слизистую ротовой полости.

Стандартной процедурой выявления цитогенетических нарушений в клетках и оценки цитогенетического гомеостаза является микроядерный тест, основанный на регистрации и учете частоты встречаемости микроядер в интерфазных клетках. Микроядра представляют собой небольшие ДНК-содержащие тельца, лежащие в клетке отдельно от основного ядра или связанные с ним хроматиновым мостом. Их возникновение связывают, как правило, с такими типами повреждения генома, как ацентрические фрагменты хромосом или целые хромосомы, отставшие в анателофазе митоза от веретена деления и не вошедшие в дочерние ядра [16, 17].

Цель: оценить цитогенетический эффект стоматологических протезов на состояние буккального эпителия с помощью микроядерного теста.

Методы. В основу работы положены результаты стоматологического обследования и анализа буккальных мазков, взятых у 24 пациентов до постановки протезов и после. Обследовано 10 мужчин и 14 женщин в возрасте 35–40 лет, некурящих и не страдающих соматическими хроническими заболеваниями, с частичным отсутствием зубов III класса по Кеннеди, с различным количеством запломбированных зубов.

Для проведения микроядерного анализа готовили временные давленые препараты [10] эпителиальных клеток. При помощи стерильного шпателя делался соскоб со слизистой оболочки обеих щек выше линии смыкания зубов. Взятый материал суспендировали на обезжиренном предметном стекле и готовили мазки. Приготовленные препараты слущивающихся клеток эпителия слизистой ротовой полости высушивали на воздухе и окрашивали по Романовскому — Гимзе (время окрашивания — 20–30 минут при комнатной температуре). Накрывали мазок покровным стеклом, с помощью фильтровальной бумаги удаляли излишки красителя. Анализ препаратов осуществляли под микроскопом Zeiss с программно-аппаратным комплексом ВидеоТесТ-Карио при увеличении 40×1,5×10 и 100×1,5×10.

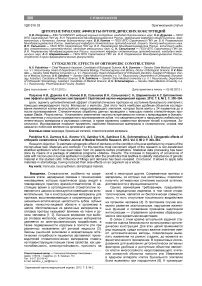

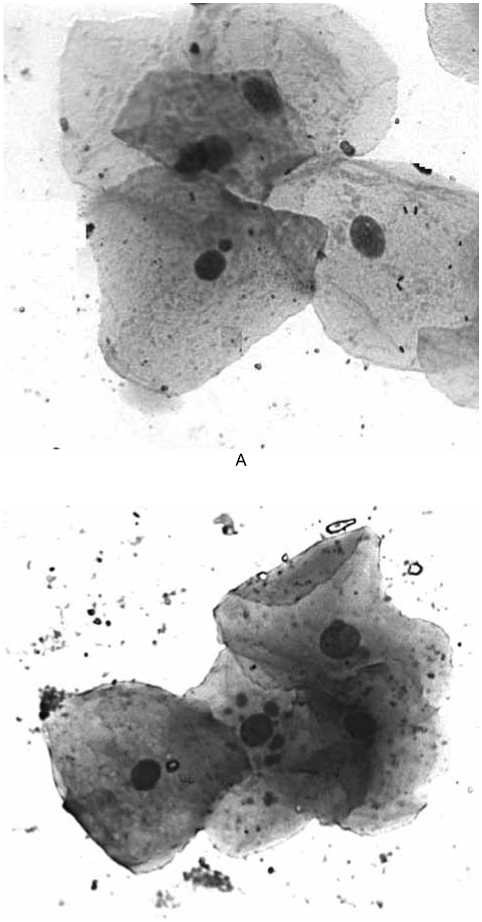

Анализировали хорошо расправленные неповрежденные отдельно лежащие эпителиальные клетки без наложений или с небольшим наложением в монослое, при этом исключали клетки, на поверхности которых имелись многочисленные микроорганизмы. Микроядра идентифицировали как округлые хроматиновые тела с непрерывным гладким краем, лежащие в цитоплазме отдельно от ядра в одной плоскости с ним и имеющие тот же рисунок хроматина и окраску той же интенсивности.

На препарате подсчитывали число клеток с микроядрами, просматривая не менее 1000 клеток. Затем рассчитывали частоту встречаемости клеток с микроядрами в промиллях (‰).

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета статистических программ Stadia. Процедура группировки данных и их обработка изложены в работе Кулаичева (2006) [17]. Для выявления влияния протезирования и наличия запломбированных зубов использовали многофакторный дисперсионный анализ. Силу влияния фактора определяли по Снедекору (в %).

Результаты. При анализе цитологических препаратов пациентов были выявлены клетки буккального эпителия с одним и несколькими микроядрами (рисунок).

Б

А — клетка с одним микроядром, Б — клетка с множеством микроядер

В результате учета частоты клеток с микроядрами до и после протезирования получены следующие данные (табл. 1).

Таблица 1

Результаты анализа микроядер в клетках буккального эпителия

Двухфакторный дисперсионный анализ (с фиксированными эффектами) выявил влияние фактора «протезирование» (р<0,05, сила влияния, вычисленная по Снедекору, составила 8,3%) и совместное влияние факторов «протезирование» и «наличие пломб» на частоту клеток с микроядрами (р<0,001; сила влияния, вычисленная по Снедекору составила 8,1%).

Таблица 2

Частота клеток с микроядрами (‰) в буккальном эпителии пациентов до и после протезирования зубов с учетом пломбированных зубов

|

Этап лечения |

1-я группа (много пломб) |

2-я группа (мало пломб) |

|

До протезирования |

13,0±3,34 |

6,8±1,85 |

|

После протезирования |

7,2±1,54* |

18,4±5,53** |

П р и м еч а н и е : * — различия с началом лечения достоверны (р<0,05); ** — различия с началом лечения достоверны (р<0,01).

Проведенные исследования показали увеличение частоты встречаемости клеток с микроядрами в буккальном эпителии лиц, подвергшихся протезированию зубов. Число аберрантных клеток в среднем до протезирования составило 10,2±1,77%о, после — 13,8±2,64%о. Статистически достоверных различий по критерию Вил-коксона выявлено не было. Однако отмечены достоверные различия (P<0,001) при сравнении частот событий с применением Ζ-статистики. Полученные значения превышают среднепопуляционную норму и свидетельствуют о развитии патологических изменений в структуре клеток буккального эпителия, а также о нарушении стабильности генетического материала под влиянием как стоматологического заболевания, так и усиления этого процесса в результате протезирования.

При стоматологическом обследовании до протезирования у пациентов учитывалось количество пломбированных зубов, в результате чего они были разделены на группы: 1-я (много пломб — больше 3) и 2-я (мало пломб — от 0 до 3). Необходимо отметить, что у лиц с количеством пломб больше трех, пломбировоч-

В процессе работы сравнивался генотоксический эффект пластмассовых и металлокерамических ортопедических конструкций. Для этого пациенты были разделены на две группы: 1-я — установлены пластмассовые протезы и 2-я — металлокерамические протезы. В результате учета клеток с микроядрами в слизистой ротовой полости были получены следующие данные (табл. 3).

Таблица 3

Частота клеток с микроядрами (‰) в буккальном эпителии пациентов с пластмассовыми и металлическими протезами

|

Этап лечения |

1-я группа (пластмассовые протезы) |

2-я группа (металлокерамические протезы) |

|

До протезирования |

8,46±2,91 |

10,73±2,17 |

|

После протезирования |

17,94±6,75* |

12,47±2,77* |

П р и м еч а н и е : * — различия с началом лечения достоверны (р<0,01).

При использовании металлокерамики частота аберрантных клеток составила до протезирования 10,73±2,17%о, после — 12,47±2,77%о, при этом статистический анализ с применением U-критерия Вилкок-сона и других непараметрических тестов показал отсутствие достоверных различий. У группы пациентов, которым устанавливались пластмассовые протезы, частота аберрантных клеток до лечения в среднем составила 8,464±2,91^, после — 17,94±6,75. Различия достоверны только при применении Ζ-статистики (р<0,001). Сравнение частот клеток с нарушениями у больных до лечения не выявило достоверных различий между группами. После протезирования отмечены достоверные различия между группами при обработке данных с использованием Ζ-статистики (р<0,001). Проведенный анализ позволил сделать вывод, что протезы из металлокерамики обладают меньшим генотоксическим эффектом по сравнению с пластмассовыми протезами, т.е. оказываются более биосовместимыми, и снижают дискомфортные ощущения у пациентов, обладая минимально раздражающим действием на слизистую. Генотоксическое воздействие на клетки буккального эпителия от протезов из пластмассы сильнее, увеличивается уровень генетической нестабильности, который находится в диапозоне от 8 до 17%0.

Обсуждение. В настоящее время в стоматологии наиболее изученными являются аллергические и токсические эффекты материалов, используемых для зубного протезирования. Вместе с тем анализ цитогенетического влияния ортопедических конструкций, состоящих, в своем большинстве, из комбинированных материалов, почти не проводился. Для оценки этого влияния можно использовать ряд цитогенетических методов, таких, как учет частоты хромосомных аберраций, микроядерный тест, определение частоты сестринских хроматидных обменов и повреждений ДНК. Микроядерный тест на клетках буккального эпителия обладает несомненным преимуществом в целях оценки мутагенной активности ортопедических конструкций, так как доступен, прост в исполнении. Кроме того, эпителиоциты ротовой полости являются первой мишенью при воздействии веществ, диффундирующих в слюну, из стоматологических конструкций.

Следует отметить незначительное количество сведений о результатах, полученных в области стоматологии с помощью микроядерного теста на буккальном эпителии, содержащихся в литературных источниках. Данный тест использовался для изучения влияния стадий заболевания парадонтитом на уровень микроядер [17] и для оценки токсичности палладиевых зубных протезов, но в качестве объекта исследования в последнем случае использовались ретикулоциты костного мозга [8].

Микроядерный тест позволяет оценивать уровень генотоксичности материалов, используемых для изготовления ортопедических конструкций, а также анализировать степень нарушения генетического гомеостаза организма человека в результате их установки. Данные, полученные нами в ходе проведенного исследования, свидетельствуют о нарушении стабильности генетического материала под влиянием стоматологических протезов, что проявляется в увеличении частоты встречаемости клеток с микроядрами в буккальном эпителии после протезирования. При этом наибольший генотоксический эффект проявляется при установке пластмассовых протезов, менее выраженный — в случае использования металлокерамических протезов.

Заключение. Установлено токсическое воздействие стоматологических протезов, изготовленных из разных материалов, на генетический аппарат клеток слизистой ротовой полости. Под влиянием металлокерамических и особенно пластмассовых протезов происходит увеличение частоты встречаемости буккальных эпителиоцитов с микроядрами. Обнаружено увеличение степени нарушения цитогенетического гомеостаза при совместном генотоксическом влиянии ортопедических протезов и пломб.

Список литературы Цитогенетические эффекты ортопедических конструкций

- Гожая Л.Д. Аллергические и токсико-химические стоматиты, обусловленные материалами зубных протезов: метод, пособие. М., 2000. 32 с.

- Манин О. И. Применение нового золотого бескадмиевого сплава-припоя для зубных протезов: дис... канд. мед. наук., М. 2002., 155 с.

- Лебеденко И.Ю., Перегудов А.Б., Манин О.И., Коломейцев А.А. Изучение показателей разности электрохимических потенциалов нового неблагородного сплава «НЕРЖСТОМ» in vitro с помощью компьютеризированного анализатора «ЭКСПЕРТ-001»//Современная ортопедическая стоматология. 2007. № 8. С. 92-93.

- ГОСТУ Р ИСО 10993.5-99. Оценка биологического действия медицинских изделий. М., 2000.

- Калаев В.Н., Игнатова И.В., Карпова С.С, Артемо-ва О. В. Частота буккальных эпителиоцитов с микроядрами у лиц, страдающих парадонтитом//Вестник ВГУ. Сер.: Химия. Биология. Фармация. 2010. № 1. С. 82-85.

- Арутюнян P.M., Туманян Э.Р, Ширинян ГС. Анализ микроядер слизистой ротовой полости для оценки эффекта загрязнителей среды//Цитология и генетика. 1990. Т. 24, № 2. С. 57-60.

- Оценка цитологического и цитогенетического статуса слизистых оболочек полости носа и рта у человека: метод, рекомендации/Беляева Н.Н., Сычева Л. П., Жур-ков В. С. [и др.]. М., 2005. 37 с.

- Пустовая Е.П. Мутагенная активность палладиевого сплава для металлокерамики//Цветные металлы. 2009. № 3. С. 49-51.

- Рыжавский Б.Я., Холодок Г. Н. Изменения буккального эпителия при некоторых заболеваниях у детей//Клин. лаб. диагностика. 1995. № 2. С. 39-40.

- Хусаинова И. О, Варулева И.Ю., Кожина Н.А. Оценка цитологических показателей буккального эпителия для диагностики функционального состояния человека//Клин. лаб. диагностика. 1997. №3. С. 10-12.

- Цитогенетические показатели и электрокинетическая подвижность ядер клеток буккального эпителия в оценке состояния пародонта/Л.М. Цепов, Н.С. Левченкова, О.Н. Золотарева [и др.]//Стоматология. 1999. № 3. С. 7-8.

- Юрченко В. В. Микроядерный тест на буккальных эпителиоцитах//Полиорганный микроядерный тест в эколо-го-гигиенических исследованиях/под ред. Ю.А. Рахманина, Л. П. Сычевой. М.: Гениус, 2007. 312 с.

- Cytogenetic biomonitoring of Spanish greenhouse workers exposed to pesticides: micronuclei analysis in peripheral blood lymphocytes and buccal epithelial cells/L. Lucero, S. Pastor, S. Suarez [et al.]//Mutat. Res. 2000. Vol. 464. P. 255-262.

- Ramirez A., Saldanha PH. Gen. Mol. Res. 2002. № 1. P. 246-260.

- Micronuclei in lymphocytes and exfoliated buccal cells of postmenopausal women with dietary changes in folate/N. Titenko-Holland, R.A. Jacob, N. Shang [et al.]//Mutat. Res. 1998. Vol.417. P. 101-114.

- Дурнев А. Д. Середенин С. Б. Мутагены (скрининг и фармакологическая профилактика воздействий). М.: Медицина, 1998. 328 с.

- Кулаичев А. П. Методы и средства комплексного анализа данных. М.: ФОРУМ. ИНФА-М, 2006. 512 с.

- Ильинских Н.Н. Использование микроядерного теста в скрининге и мониторинге мутагенов//Цитология и генетика. 1988. Т. 22, №1. С. 67-72.