Цитоморфологическая оценка и прогнозирование развития бронхолегочных осложнений в остром и раннем периодах позвоночно-спинномозговой травмы

Автор: Конюченко Елена Анатольевна, Ульянов В.Ю., Пучиньян Д.М., Норкин И.А., Гладкова Е.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Клиническая лабораторная диагностика

Статья в выпуске: 3 т.5, 2009 года.

Бесплатный доступ

Предметом исследования явились 50 цитологических препаратов, полученных при фибробронхоскопии, от 10 пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой на уровне шейного отдела. Изучалась динамика развития бронхолегочных осложнений при травме шейного отдела позвоночника на основе цитологических исследова- ний бронхоальвеолярной лаважной жидкости. В работе использовались клинико-неврологические, рентгеноло- гические (компьютерная и магнитно-резонансная томография), эндоскопические (фибробронхоскопия) и цито- морфологические методы исследования. Цитоморфологические исследования бронхоальвеолярной лаважной жидкости проводили на 3-4, 7, 14 и 30-е сутки. Клеточный состав бронхоальвеолярного смыва (эндопульмо- нальная цитограмма) определяли на основании подсчета не менее 100 клеток в 3 полях зрения с использовани- ем иммерсионного объектива. При этом учитывали изменение количества клеточных элементов относительно нормальных величин. Анализ полученных результатов оценивали по методике определения средних величин. Изменение коли- чества элементов воспаления в эндопульмональной цитограмме определяется степенью выраженности эндо- бронхита и соответствует клинико-рентгенологической картине развития бронхолегочных осложнений в разные периоды позвоночно-спинномозговой травмы.

Позвоночно-спинномозговая травма, бронхолегочные осложнения, цитоморфологические исследования, бронхоальвеолярная лаважная жидкость

Короткий адрес: https://sciup.org/14916927

IDR: 14916927

Текст научной статьи Цитоморфологическая оценка и прогнозирование развития бронхолегочных осложнений в остром и раннем периодах позвоночно-спинномозговой травмы

Актуальность проблемы позвоночно-спинномозговых повреждений обусловлена большой их распространенностью, инвалидизацией и высокой смертностью пострадавших молодого, наиболее трудоспособного возраста [1, 2]. Известно, что из общего количества пациентов с травмой позвоночника и спинного мозга у 42% имеются повреждения на уровне шейного отдела [3]. Основными причинами травмы являются дорожно-транспортные происшествия (31,8%), падения с высоты (26,3%), огнестрельные ранения (8,86%), ныряние на мелководье (7,9%), занятия спортом (4,1%) и другие факторы (21,4%) [4]. Повреждение спинного мозга при травме шейного отдела в 45-60% наблюдений сопровождается грубыми неврологическими расстройствами в виде тетрапле-гии, нарушений чувствительности и функции тазовых органов. Летальность при повреждении шейного отдела позвоночника составляет 15-50% [5].

Среди множества причин, определяющих многообразие клинических симптомов поражения позвоночника, основной является сложная анатомофункциональная его организация. В данной анатомической области располагается большое количество жизненно важных образований (спинной мозг, его передние и задние корешки, сосуды, соматические и вегетативные нервы), которые имеют тесную взаимосвязь. При развитии патологических изменений именно они определяют сложный клинический симптомокомплекс, включающий основные патогенетические механизмы течения травматической болезни спинного мозга, в том числе и механизмы развития ургентных осложнений со стороны дыхательной системы, которые могут носить фатальный характер в 2-5% наблюдений [3, 6]. Определение уровня поражения позвоночника и спинного мозга имеет важное значение, так как от этого зависит тяжесть травматической болезни спинного мозга и характер развивающихся осложнений [7].

Позвоночно-спинномозговая травма в остром и раннем периодах часто сопровождается развитием осложнений со стороны бронхолегочной системы в виде трахеитов, диффузных двусторонних эндобронхитов,

пневмоний и ателектазов, клинически проявляющихся развитием дыхательной недостаточности [8, 9].

Предпосылкой к их развитию в ранний период травматической болезни спинного мозга являются расстройства внешнего дыхания центрального происхождения, а также такие факторы, как аспирация слизи, накапливающейся в верхних дыхательных путях, нейродистрофические процессы в легких, гиподинамия, существующие хронические заболевания органов дыхательной системы [10].

Длительные запоры, копростаз, метеоризм, способствуя избыточному давлению на диафрагму органов брюшной полости, снижают ее экскурсию и ухудшают дыхание, что создает риск развития инфекционно-воспалительных осложнений со стороны органов дыхательной системы [7].

Диагностика бронхолегочных осложнений в остром и раннем периодах позвоночно-спинномозговой травмы основывается на данных комплексного обследования больных с применением бронхофиброскопических методов лечения и проведения бронхоальвеолярного лаважа. Последующее цитологическое исследование полученного секрета позволяет оценить на основе изучения реактивных изменений клеток бронхиального и альвеолярного эпителия (гиперплазия, метаплазия и дистрофия), а также состава клеточных элементов (альвеолярные макрофаги, лимфоциты, нейтрофилы, эозинофилы) характер и динамику воспалительного процесса [12].

Прогнозирование развития осложнений со стороны бронхолегочной системы в посттравматическом периоде представляет достаточно большую сложность, поэтому целесообразно определить информативность отдельных лабораторных тестов бронхоальвеолярной лаважной жидкости, позволяющих своевременно оценить дальнейшее течение воспалительного процесса.

Целью исследования явилось определение динамики развития бронхолегочных осложнений при травме шейного отдела позвоночника на основе цитологических исследований бронхоальвеолярной ла-важной жидкости.

Материалы и методы. Объектом исследования явились 50 цитологических препаратов бронхоальвеолярной лаважной жидкости, полученной при проведении фибробронхоскопии 10 пациентам с позвоночно-спинномозговой травмой на уровне шейного отдела позвоночника. Причинами травмы явились ныряние на мелководье (4), дорожнотранспортные происшествия (5), падения с высоты (1). Среди пострадавших было 9 мужчин (90%) и 1 (10%) женщина, средний возраст которых составил 24±4,5 лет. У всех пациентов травма позвоночника была осложненной. Компрессия и ушиб спинного мозга без грубых его повреждений диагностирован в 7 (70%) случаях, с частичным перерывом — в 2 (20%) и полным анатомическим перерывом — в 1 (10%) наблюдении. Осложнения со стороны бронхолегочной системы возникли у 10 больных, подтвержденные рентгенологически и эндоскопически: трахеит — 1 (10%), эндобронхиты 1-2-й степени — 4 (40%), эндобронхиты 3-й степени — 5 (50%).

В работе использовали клинико-неврологические, рентгенологические (компьютерная и магнитнорезонансная томография), эндоскопические (фибро-бронхоскопия) и цитоморфологические методы исследования.

Согласно применяемой в клинике методике всем пациентам с осложненной позвоночно-спинальной травмой уже в первые сутки при стабильных гемодинамических показателях параллельно с рентгенографическим исследованием выполняли лечебнодиагностическую фибробронхоскопию с целью визуализации состояния трахеобронхиального дерева, взятия лаважной жидкости для проведения цитологических исследований. Фибробронхоскопию (фиброскоп для исследования дыхательных путей FB-18v фирмы «Pentax») выполняли под местной поэтапной анестезией и внутривенной седатацией диприваном. Использовали интраназальный, пероральный доступы, а также введение бронхоскопа через трахеостомические канюли или интубационные трубки в случаях, если больным требовалась респираторная поддержка. Промывную жидкость (стерильный изотонический раствор хлорида натрия с рН 7,2—7,4 и температурой 38—40°С) вводили через катетер в выбранный сегмент легкого с помощью шприца порциями по 20 мл с последующей ее вакуум-аспирацией через биопсийный канал фибро-бронхоскопа с помощью электроотсоса в стерильную градуированную емкость.

Полученный бронхоальвеолярный смыв доставляли в цитоморфологическую лабораторию для проведения цитологических исследований. 10 мл бронхоальвеолярного смыва сразу после получения фильтровали через 4 слоя стерильной марли в центрифужную пробирку. Затем 10 капель профильтрованного смыва смешивали на часовом стекле с 1 каплей жидкости Самсона и заполняли счетную камеру. Подсчитывая клеточные элементы по всей камере, устанавливали их число в 1 мл смыва. Клеточный состав бронхоальвеолярного смыва (эндопульмо-нальная цитограмма) изучали при микроскопическом исследовании (микроскоп Revelation III Sky Optic) 50 окрашенных («Лейкодиф» 200) цитологических препаратов лаважной жидкости, подсчитывали не менее 100 клеток в 3 полях зрения с использованием иммерсионного объектива (10Ч100). Учитывали изменение количества клеточных элементов относительно нормальных величин.

Цитоморфологические исследования бронхоальвеолярной лаважной жидкости проводили на 3-4, 7, 14 и 30-е сутки.

Статистическую обработку полученных данных осуществляли при помощи пакета программ Statistica 6.0. Проверяли гипотезы о виде распределений (критерий Шапиро-Уилкса). Большинство наших данных не соответствуют закону нормального распределения, поэтому для сравнения значений использовался U-критерий Манна-Уитни, на основании которого рассчитывали Z — критерий Фишера и определяли показатель достоверности p.

От полученных клинических данных, результатов цитологического исследования и бронхоскопической картины зависела продолжительность эндоскопического мониторинга.

Результаты. В первые сутки с момента получения травмы клинико– рентгенологические и эндоскопические показатели, а также эндобронхиальная цитограмма соответствовали физиологической норме.

К 3-м суткам при динамической фибробронхоскопии были выявлены трахеит — в 1 случае, диффузный двусторонний эндобронхит 1 — 2-й степени — в 3-случаях, 3-й степени — в 1 наблюденияи. Клинически и рентгенологически у этих больных были признаки пневмонии с различной локализацией и распространенностью. При цитологическом исследовании бронхоальвеолярной лаважной жидкости в препаратах наблюдалось статистически достоверное увеличение количества нейтрофильных лейкоцитов (р<0,001) и незначительная динамика других типов клеток (табл. 1).

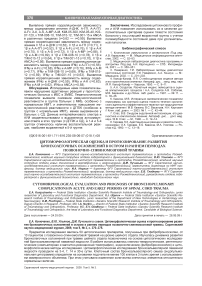

Таблица 1

Динамика показателей эндопульмональной цитограммы в остром и раннем периодах позвоночно-спинномозговой травмы при диффузном двустороннем эндобронхите 1-2-й степени

|

Клетки |

Сутки после травмы |

||||

|

1-е |

3-4-е |

7-е |

14-е |

30-е |

|

|

Нейтрофильные лейкоциты, % |

42,5 (38;45) |

50,5 (48;52) Z1=3,55; p1=0,000381 |

62,5 (60; 65) Z1=3,77; p1=0,000157; Z2=3,77; p2=0,000157 |

21 (19;25) Z1=3,77; p1=0,000157; Z2=3,77; p2=0,000157; Z3=3,77; p3=0,000157 |

13,5 (11;15) Z1=3,77; p1=0,000157; Z2=3,77; p2=0,000157; Z3=3,77; p3=0,000157 Z4=3,70; p4=0,000212 |

|

Лимфоциты, % |

23 (20;25) |

25 (20;28) Z1=0,45; p1=0,650148 |

27,5 (25; 28) Z1=1,32; p1=0,185878; Z2=0,71; p2=0,472676 |

17,5 (16;19) Z1=3,32; p1=0,000881; Z2=3,32; p2=0,000881; Z3=2,94; p3=0,003197 |

12,5 (11; 14) Z1=3,77; p1=0,000157; Z2=3,77; p2=0,000157; Z3=343; p3=0,000583; Z4=3,25; p4=0,001152 |

Окончание табл. 1

|

Клетки |

Сутки после травмы |

||||

|

1-е |

3-4-е |

7-е |

14-е |

30-е |

|

|

Альвеолярные макрофаги, % |

8,5 (8;10) |

7 (5;9) Z1=1,36; p1=0,173618 |

2 (0;3) Z1=3,77; p1=0,000157; Z2=3,52; p2=0,000440 |

55 (52;56) Z1=3,77; p1=0,000157; Z2=3,77; p2=0,000157; Z3=3,77; p3=0,000157 |

64 (60;65) Z1=3,77; p1=0,000157; Z2=3,77; p2=0,000157; Z3=3,77; p3=0,000157 Z4=3,51; p4=0,000440 |

|

Эозинофилы, % |

9 (8;10) |

7 (6;8) Z1=2,00; p1=0,045155 |

5,5 (4;8) Z1=2,30; p1=0,021135; Z2=1,28; p2=0,198766 |

3 (2;5) Z1=3,62; p1=0,000285; Z2=3,55; p2=0,000381; Z3=1,77; p3=0,075662 |

5,5 (3;6) Z1=2,94; p1=0,003197; Z2=2,07; p2=0,037636; Z3=0,30; p3=0,762369; Z4=1,96; p4=0,049367 |

|

Эпителиальные клетки, % |

12,5 (11; 15) |

10 (9;13) Z1=1,39; p1=0,161973; |

4 (2;6) Z1=3,77; p1=0,000157; Z2=3,77; p2=0,000157 |

5 (3;6) Z1=3,67; p1=0,000246; Z2=3,43; p2=0,000583; Z3=0,37; p3=0,705457 |

5 (3;8) Z1=3,62; p1=0,000285; Z2=3,25; p2=0,001152; Z3=0,83; p3=0,405680; Z4=0,37; p4=0,969850 |

П р и м еч а н и я : в каждом случае приведены медиана — Ме, нижний и верхний квартили(25%;75%), Z — критерий Фишера, и показатель достоверности — р.

Z1, p1 — по отношению к данным в 1-е сутки после травмы;

Z2, p2— достоверность по отношению к данным на 3-4 сутки после травмы;

Z3, p3— достоверность по отношению к данным на 7-е сутки после травмы;

Z4, p4 — достоверность по отношению к данным на 14-е сутки после травмы

На 7-е сутки воспалительные явления в аппарате внешнего дыхания отмечены у всех 10 пациентов: трахеит (1), диффузный двусторонний эндобронхит 1-2-й (4) и 3-й степени (5). У пациентов с диффузным двусторонним эндобронхитом 1-2-й степени наблюдалась относительная стабилизация состояния без изменений в рентгено-эндоскопической картине, а у больных с диффузным двусторонним эндобронхитом 3-й степени отмечалось ухудшение состояния с отрицательной динамикой рентгено-эндоскопических показателей, что потребовало респираторной поддержки у 2 пациентов. Цитологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости свидетельствовало о продолжающемся статистически достоверном увеличении количества нейтрофильных лейкоцитов (р<0,001), отмечалось также достоверное уменьшение количества альвеолярных макрофагов (р<0,001). Количество эозинофилов и клеток плоского эпителия изменялось в незначимых пределах (табл. 1).

К 14-м суткам у пациентов с трахеитом и диффузным двусторонним эндобронхитом 1-2-й степеней наступила полная ремиссия клинической и рентгенологической симптоматики, однако эндоскопические изменения со стороны слизистой продолжали сохраняться. Цитологически при этом фиксировали замену нейтрофильного пула в очаге воспаления мононукле-арными фагоцитами (альвеолярными макрофагами) (табл.1). Количество эозинофилов и клеток плоского эпителия достоверно не изменялось (p>0,05). У пациентов с диффузным двусторонним эндобронхитом 3-й степени динамики общего состояния не наблюдалось, периодически чередовались эпизоды улучшения и ухудшения рентгено-эндоскопической картины. В данный период цитологическая картина соответствовала по количеству нейтрофильных лейкоцитов и лимфоцитов 7-м суткам заболевания. Количество эозинофилов и клеток плоского эпителия оставалось близким к нормальным величинам (табл. 2).

На 30-е сутки клинических, рентгенологических или эндоскопических признаков диффузного двустороннего эндобронхита 1-2-й степени обнаружено не было. Цитологическая картина отражала уменьшение количества нейтрофильных лейкоцитов (р<0,001), лимфоцитов (р<0,01), эозинофилов (р<0,05), а также увеличение количества альвеолярных макрофагов в виде полного замещения ими нейтрофильных лейкоцитов (р<0,001). Клетки плоского эпителия оставались на прежнем уровне. При диффузном двустороннем эндобронхите 3-й степени отмечались резидуальные изменения клинической и рентгено-эндоскопической картины, цитологическая картина соответствовала эндобронхиту 1-2-й степеней в периоде реконвалесценции (табл.1, 2).

Обсуждение. В раннем периоде позвоночноспинномозговой травмы при развитии бронхолегочных осложнений в бронхоальвеолярной лаважной жидкости отмечается увеличение количества нейтрофильных лейкоцитов, что свидетельствует об активации первой фазы защитной реакции организма. Изучение количественного соотношения нейтрофильных лейкоцитов по отношению к другим клетками воспаления позволяет оценивать степень напряженности процессов борьбы организма с инфекцией. Появление альвеолярных макрофагов в бронхоальвеолярной жидкости в виде одиночных экземпляров отмечается в более поздние сроки. По мере купирования воспалительных изменений в трахеобронхиальном дереве возрастает количество альвеолярных макрофагов, что отражает активацию процессов регенерации пораженного эпителия дыхательных путей.

Поздняя диагностика и отсутствие с первых часов после поступления патогенетического лечения брон-

Таблица 2

Динамика показателей эндопульмональной цитограммы в остром и раннем периодах позвоночно-спинномозговой травмы при диффузном двустороннем эндобронхите 3-й степени

|

Клетки |

Сутки после травмы |

||||

|

1-е |

3-4-е |

7-е |

14-е |

30-е |

|

|

Нейтрофильные лейкоциты, % |

43 (38;45) |

50 (48;52) Z1=3,55; p1=0,000381 |

63 (60; 65) Z1=3,77; p1=0,000157; Z2=3,77; p2=0,000157 |

63,5 (61;65) Z1=3,77; p1=0,000157; Z2=3,77; p2=0,000157; Z3=0,45; p3=0,650148 |

27,5 (25;30) Z1=3,77; p1=0,000157; Z2=3,77; p2=0,000157; Z3=3,77; p3=0,000157 Z4=3,77; p4=0,000157 |

|

Лимфоциты, % |

22 (20;25) |

26 (20;28) Z1=0,45; p1=0,650148 |

27 (25; 28) Z1=1,32; p1=0,185878; Z2=0,71; p2=0,472676 |

22,5 (21;25) Z1=0,26; p1=0,791337; Z2=0,83; p2=0,405680; Z3=1,77; p3=0,075662 |

20 (18; 22) Z1=1,70; p1=0,086571; Z2=1,96; p2=0,048344; Z3=2,41; p3=0,015565; Z4=1,24 p4=0,212295 |

|

Альвеолярные макрофаги, % |

9 (8;10) |

6 (5;9) Z1=1,36; p1=0,173618 |

2 (0;3) Z1=3,77; p1=0,000157; Z2=3,52; p2=0,000440 |

2 (1;4) Z1=3,66; p1=0,000246; Z2=2,98; p2=0,002827; Z3=0,83; p3=0,405680 |

42,5 (41;45) Z1=3,79; p1=0,000147; Z2=3,77; p2=0,000157; Z3=3,77; p3=0,000157 Z4=3,77; p4=0,000157 |

|

Эозинофилы, % |

9 (8;10) |

6,5 (6;8) Z1=2,00; p1=0,045155 |

5 (4;8) Z1=2,30; p1=0,021135; Z2=1,28; p2=0,198766 |

5,5 (3;9) Z1=2,07; p1=0,037636; Z2=0,98; p2=0,325752; Z3=0,18; p3=0,850107 |

4,5 (1;7) Z1=3,15; p1=0,001605; Z2=2,00; p2=0,045155; Z3=0,79; p3=0,427356; Z4=1,13; p4=0,256840 |

|

Эпителиальные клетки, % |

12 (11; 15) |

9 (9;13) Z1=1,39; p1=0,161973; |

3 (2;6) Z1=3,77; p1=0,000157; Z2=3,77; p2=0,000157 |

7 (4;9) Z1=3,51; p1=0,000440; Z2=2,87; p2=0,004072; Z3=1,81; p3=0,069643 |

5 (3;6) Z1=3,67; p1=0,000236; Z2=3,43; p2=0,000583; Z3=0,37; p3=0,705457; Z4=1,24; p4=0,212295 |

П р и м еч а н и я : в каждом случае приведены медиана — Ме, нижний и верхний квартили(25%;75%), Z — критерий Фишера, и показатель достоверности — р.

Z1, p1 — по отношению к данным в 1-е сутки после травмы;

Z2, p2— достоверность по отношению к данным на 3-4 сутки после травмы;

Z3, p3— достоверность по отношению к данным на 7-е сутки после травмы;

Z4, p4 — достоверность по отношению к данным на 14-е сутки после травмы холегочных осложнений приводит к утяжелению состояния пациентов, развитию выраженной гипоксии внутренних органов и центральной нервной системы. В результате создаются условия для развития восходящего отека спинного мозга и ствола головного мозга.

Выводы:

-

1. Позвоночно-спинномозговая травма, как правило, приводит к развитию воспалительного процесса в аппарате внешнего дыхания.

-

2. Динамика воспалительного процесса в легких и верхних дыхательных путях в остром и раннем периодах позвоночно-спинномозговой травмы отражается в цитограмме бронхоальвеолярной лаважной жидкости.

-

3. Изменение количества клеточных элементов воспаления в эндопульмональной цитограмме определяет степень выраженности эндобронхита и соответствует клинико-рентгенологической картине развития бронхолегочных осложнений в разные периоды позвоночно-спинномозговой травмы.

Список литературы Цитоморфологическая оценка и прогнозирование развития бронхолегочных осложнений в остром и раннем периодах позвоночно-спинномозговой травмы

- Коновалов, А.Н. Нейротравматология: справочник/А.Н. Коновалов, Л.Б. Лихтерман, А.А. Потапова. -М.: ИПЦ «ВАЗАР-ФЕРРО», 1994. -С. 236-295.

- Шлапак, И.Н. Спинальная травма: патофизиологические и клинические аспекты/И.Н. Шлапак, Ю.В. Баран, М.С. Л исянский//Украинский медицинский вестник. -2002. -№ 5. -С. 39-44.

- Учуров, О.Н. Некоторые аспекты хирургического лечения травматических повреждений шейного отдела позвоночника и спинного мозга/О. Н. Учуров, Д. Е. Яриков, А. В. Басков//Вопросы нейрохирургии. -2004. -№2. -С. 34-39.

- Морфологические изменения в легких у лиц с травмой позвоночника, умерших в стационаре/Е.В. Солохин, Т.С. Б е-лова, М.Р. Наумов и др.//Судебно-медицинская эксперти-за. -2000. -№ 3. -С.17-19.

- Зильбер, А.П. Этюды респираторной медицины/А.П. Зильбер. -М.: МЕД пресс-информ, 2007. -186 с.

- Дюк, Д. Секреты анестезии/Д.Дюк.-М.:МЕД пресс-информ, 2007.-552с.

- Полищук, Н.Е. Повреждения позвоночника и спинного мозга (механизмы, клиника, диагностика, лечение)/Н.Е. Полищук, Н.А. Корж, В.Я. Фищенко. -Киев: Здоровье, 2001. -388 с.

- Короткевич, А.Г. Лечебная бронхоскопия в отделениях реанимации: методические рекомендации для врачей-курсантов/А.Г. Короткевич. -Новокузнецк, 2001. -20 с.

- Ранняя бронхофиброскопия и состав микробной флоры бронхоальвеолярного смыва у пострадавших с сочетанной травмой в период лечения в отделении реанимации/Л.М. Свирская, В.Д. Креймер, Т.А. Васина и др.//Анестезиология и реаниматология. -2008. -№ 4. -С. 41-45.

- Георгиева, С.А. Гомеостаз, травматическая болезнь головного и спинного мозга/С.А.Георгиева, Н.Е.Бабиченко, Д.М.Пучиньян. -Саратов, Изд-во Сарат. гос. ун-та, 1993. -224с.

- Пат. 2195565 РФ, МПК G 01 N 33/48. Способ прогнозирования развития пневмоний в посттравматическом периоде/Бородай Е.А., Ильина В.А., Вашетко Р.В., Афончиков В.С.; заявитель и патентообладатель Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. -№ 2001120171/14; заявл. 18.07.01; опубл. 27.12.02, Бюл.№ 36. -4с.

- Шапиро, Н.А. Цитологическая диагностика заболеваний легких. -Т. 2: Цветной атлас/Н.А. Шапиро. -М., 2005. -208 с.