Цитоморфологические изменения содержимого пародонтальных карманов больных хроническим генерализованным пародонтитом при переломах нижней челюсти под влиянием двучелюстных назубных шин

Автор: Лепилин А.В., Ерокина Н.Л., Ляпина Я.А., Прокофьева О.В.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 3 (27), 2010 года.

Бесплатный доступ

Авторами определены изменения состава содержимого пародонтальных карманов у больных хроническим генерализованным пародонтитом при переломах нижней челюсти, возникающие под действием двучелюстных назубных шин.

Пародонтальный карман, пародонтит, перелом нижней челюсти

Короткий адрес: https://sciup.org/142148848

IDR: 142148848 | УДК: 616.314.18-002.4

Текст научной статьи Цитоморфологические изменения содержимого пародонтальных карманов больных хроническим генерализованным пародонтитом при переломах нижней челюсти под влиянием двучелюстных назубных шин

Из методов лечения переломов нижней челюсти наиболее широко применяется иммобилизация нижней челюсти с помощью назубных шин и межчелюстной резиновой тяги. При наложении двучелюстных шин проведение профессиональной и индивидуальной гигиены полости рта затруднено. При длительной иммобилизации нижней челюсти страдает функция слюнных желез, что также ухудшает гигиеническое состояние полости рта [2, 4]. Микроорганизмы зубного налета являются прямой причиной воспалительных процессов в пародонте. В норме механизмы резистентности противодействуют микроорганизмам, но как только они в каком-либо месте преодолевают эту защиту, развивается инфекционный процесс с повреждением тканей [5, 7, 8]. Длительное присутствие бронзо-алюминиевых лигатур в области шеек зубов также приводит к развитию воспалительного процесса в тканях пародонта, возникновению пародонтита — для получения одной из экспериментальных моделей пародонтита предусматривается наложение на шейку зуба лигатуры [3, 6]. При заболеваниях пародонта наложение назубных шин приводит к обострению пародонтита, что утяжеляет течение заболевания [1].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение цитокинового профиля и цитомор-фологических изменений тканей пародонта у больных пародонтитом при переломах нижней челюсти под влиянием двучелюстных назубных шин.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами обследовано 65 больных с хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) при переломах нижней челюсти, которым проводилась иммобилизация отломков путем наложения двучелюстных назубных шин. Обследовались мужчины в возрасте 28—47 лет без сопутствующей патологии. Сравнение проводилось с группой здоровых лиц, не имеющих заболеваний пародонта (20 человек).

Цитологическое исследование десневой жидкости и содержимого пародонтальных карманов осуществляли путем взятия цитологического материала с помощью мишени из десневой борозды или пародонтального кармана, переноса на стерильное обезжиренное стекло и высушивания. Для окрашивания мазков применяли набор Leukodif 200 (PLIVA-Lachema a. s. Чеш. Рес.). В цитограммах под микроскопом с объективом PZO 10/0,24 и окуляром PZO 10х9 изучались популяции эпителиальных и соединительно-тканных клеток. В нескольких полях зрения подсчитывали, из расчета на 100 клеток, относительное процентное содержание эпителиальных и соединительнотканных клеток. В одном поле зрения цитограммы подсчитывали процентное количество нейтрофильных лейкоцитов (палочкоядерных и сегментоядерных гранулоцитов), моноцитов, лимфоцитов, а также их форм с признаками лизиса. В популяции эпителиальных клеток определяли процентное соотношение эпителиоцитов I—V стадий дифференцировки, количество агрегированных эпителиоцитов в пластах, относительное содержание эпителиоцитов с признаками дистрофии, относительное содержание эпителиоцитов с признаками деструкции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

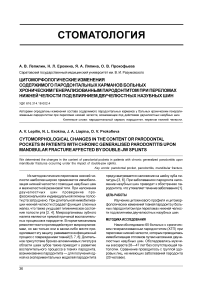

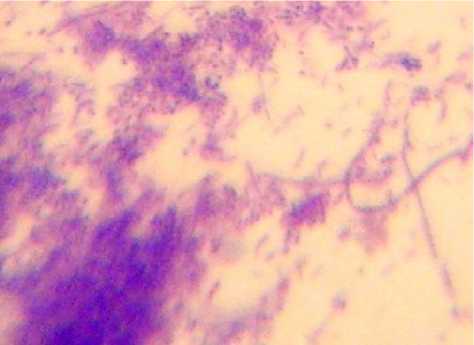

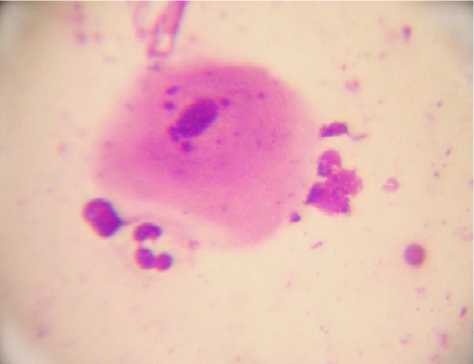

У больных ХГП при переломах нижней челюсти до лечения отмечалось изменение состава содержимого пародонтальных карманов. При изучении клеточного состава основную массу клеточных элементов (43,67 ± 1,27) % составляли полиморфноядерные лейкоциты. Их количество в 1,5 раза превышало ( р < 0,05) данный показатель здоровых людей (табл. 1, рис. 1, 2).

ТАБЛИЦА 1

Цитоморфологические особенности содержимого пародонтальных карманов больных ХГП при переломах нижней челюсти ( M ± m , %)

|

Группа |

Нейтрофильные лейко- |

Моноциты |

Лимфоциты |

||||

|

всего |

из них с признаками лизиса |

в состоянии фагоцитоза |

всего |

из них с признаками лизиса |

всего |

из них с признаками лизиса |

|

|

Здоровые |

28,42 |

5,83 ± |

1,41 ± |

4,24 ± |

1,61 ± |

3,67 ± |

1,42 ± |

|

( n = 20) |

± 0,73 |

0,05 |

0,02 |

0,11 |

0,09 |

0,06 |

0,03 |

|

Больные |

43,67 |

6,17 ± |

1,28 ± |

5,97 ± |

2,34 ± |

5,46 ± |

1,96 ± |

|

( n = 65) |

± 1,27 |

0,07 |

0,04 |

0,18 |

0,21 |

0,14 |

0,07 |

|

р |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

Примечание: р — по сравнению с группой здоровых.

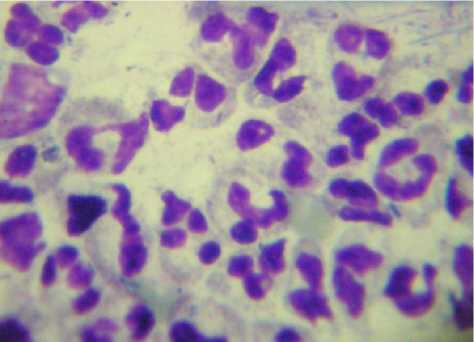

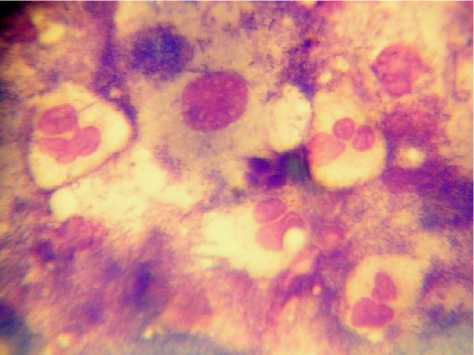

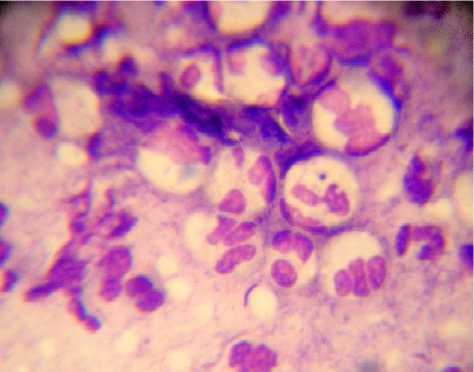

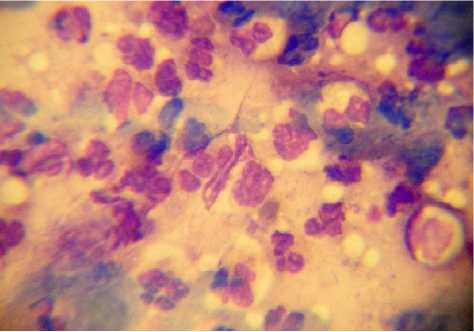

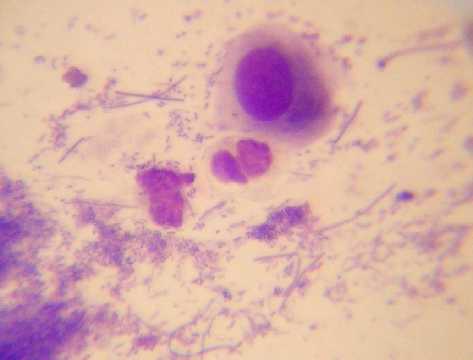

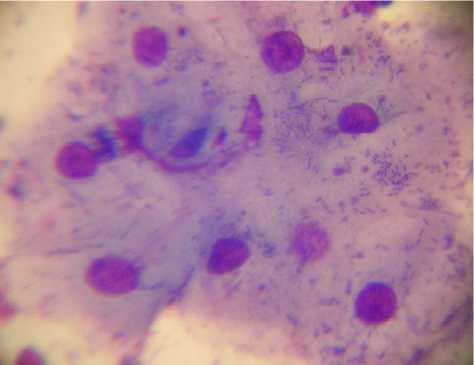

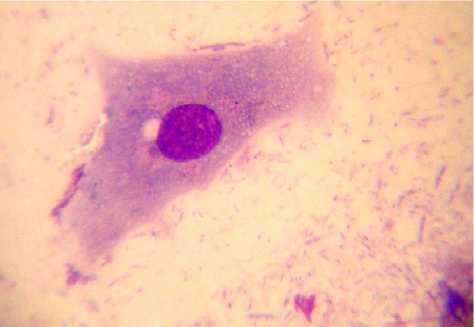

Преобладали нейтрофилы с вакуолизирова-ной цитоплазмой, токсической зернистостью и дегенеративными изменениями ядер (рис. 3) в виде их значительной фрагментации. Часть клеток была полностью разрушена, остатки ядерной субстанции были представлены клеточным детритом. В препаратах встречались моноциты, лимфоциты, их число увеличено (р < 0,05) относительно груп- пы практически здоровых людей (табл. 1, рис. 4). Во всех цитограммах встречалась микробная флора (кокки, мицелий грибка, нити типа лептотрикса, палочки, реже — простейшие), которая располагалась, как правило, внеклеточно (рис. 5, 6).

У больных хроническим генерализованным пародонтитом при переломах нижней челюсти отмечено снижение ( р < 0,05) количества нейтрофилов в состоянии фагоцитоза относительно группы здоровых людей, явления фагоцитоза чаще носили характер незавершенного. При этом обнаружено, что пародонтит легкой степени сопровождался снижением фагоцитарной функции нейтрофильных гранулоцитов в зоне поражения, а при среднетяжелой степени пародонтита эта функция полиморфноядерных лейкоцитов повышена. Это подтверждают имеющиеся литературные данные (Sigusch В., et al., 2001). Снижение количества нейтрофилов в состоянии фагоцитоза отмечено и при тяжелой степени пародонтита (табл. 2).

Рис. 1. Световая микроскопия, увеличение х1000, окраска гематоксилин-эозином. Дегенеративно измененные нейтрофильные гранулоциты в большом количестве в поле зрения в содержимом пародонтальных карманов больных ХГП при переломах нижней челюсти

Рис. 2. Световая микроскопия, увеличение х1000, окраска гематоксилин-эозином. Дегенеративно измененные нейтрофилы, эпителиоциты в содержимом пародонтальных карманов больных ХГП при переломах нижней челюсти

Рис. 3. Световая микроскопия, увеличение х1000, окраска гематоксилин-эозином. Нейтрофильные гранулоциты с дегенеративными изменениями ядер в содержимом пародонтальных карманов больных ХГП при переломах нижней челюсти

Рис. 6. Световая микроскопия, увеличение х1000, окраска гематоксилин-эозином. Обильная коккобациллярная флора, нити типа лептотрикса в содержимом пародонтальных карманов больных ХГП при переломах нижней челюсти

ТАБЛИЦА 2

Рис. 4. Световая микроскопия, увеличение х1000, окраска гематоксилин-эозином. Нейтрофилы, встречаются моноциты с признаками лизиса в содержимом пародонтальных карманов больных ХГП при переломах нижней челюсти

Цитоморфологические особенности содержимого пародонтальных карманов больных ХГП при переломах нижней челюсти в зависимости от тяжести воспалительно-деструктивного процесса в тканях пародонта ( M ± m , %)

Рис. 5. Световая микроскопия, увеличение х1000, окраска гематоксилин-эозином. Нити типа лептотрикс, коккобациллярная флора, нейтрофил и эпителиоцит в содержимом пародонтальных карманов больных ХГП при переломах нижней челюсти

|

Группа |

Нейтрофильные лейко- |

Моноциты |

Лимфоциты |

||||

|

всего |

из них с признаками лизиса |

в состоянии фагоцитоза |

всего |

из них с признаками лизиса |

всего |

из них с признаками лизиса |

|

|

здоровые ( n = 20) |

28,42 ± 0,73 |

5,83 ± 0,05 |

1,41 ± 0,02 |

4,24 ± 0,11 |

1,61 ± 0,09 |

3,67 ± 0,06 |

1,42 ± 0,03 |

|

Пародонтит легкой степени ( n = 33) |

40,11 ± 1,25 |

6,12 ± 0,12 |

1,29 ± 0,03 |

5,61 ± 0,23 |

2,08 ± 0,07 |

4,91 ± 0,31 |

1,84 ± 0,06 |

|

р 1 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

Пародонтит средней степени ( n = 20) |

42,17 ± 2,07 |

6,17 ± 0,16 |

1,46 ± 0,01 |

6,02 ± 0,79 |

2,25 ± 0,01 |

5,45 ± 0,28 |

1,93 ± 0,08 |

|

р 1 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

р 2 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

Пародонтит тяжелой степени ( n = 12) |

44,26 ± 1,04 |

6,92 ± 0,39 |

1,21 ± 0,03 |

6,11 ± 0,46 |

2,58 ± 0,14 |

5,51 ± 0,21 |

1,98 ± 0,04 |

|

р 1 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

р 2 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

р 3 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

Примечание: р 1 — по сравнению с группой здоровых;

р 2 — по сравнению с группой больных пародонтитом легкой степени;

р 3 — по сравнению с группой больных пародонтитом средней степени.

Количество нейтрофильных лейкоцитов и мононуклеаров существенно не отличалось у больных с разной степенью тяжести воспалительного процесса в тканях пародонта.

Количество эпителиальных клеток и соотношение эпителиоцитов разных стадий дифференцировки в цитограммах обследованных нами больных ХГП при переломах нижней челюсти до начала лечения отличалось ( р < 0,05) от группы здоровых людей (табл. 3).

ТАБЛИЦА 3

Эпителиоциты содержимого пародонтальных карманов больных ХГП при переломах нижней челюсти ( M ± m , %)

|

Группа |

Всего эпи-телиоци-тов |

Агрегированные клетки в пластах |

Эпителиоциты с признаками дистрофии |

Эпителиоциты с признаками деструкции |

|

Здоровые ( n = 20) |

19,17 ± 1,06 |

4,17 ± 0,02 |

6,83 ± 0,41 |

4,83 ± 0,09 |

|

Больные ( n = 65) |

30,41 ± 2,47 |

7,33 ± 0,11 |

10,8 ± 0,82 |

8,21 ± 0,31 |

|

p |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

Примечание: р — по сравнению с группой здоровых.

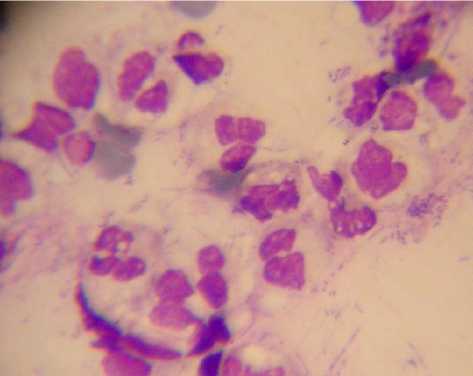

Патологический сдвиг эпителиальной популяции клеток содержимого пародонтальных карманов характеризовался увеличением ( р < 0,05) в мазках эпителиоцитов, агрегированных в пластах (рис. 7), а также клеток с признаками дистрофии, деструкции (рис. 8, 9).

Рис. 7. Световая микроскопия, увеличение х1000, окраска гематоксилин-эозином. Эпителиоциты в пластах и коккобациллярная флора в содержимом пародонтальных карманов больных ХГП при переломах нижней челюсти

В цитограммах нарастало ( р < 0,05) количество эпителиальных клеток с признаками дистрофии, характеризующихся базофильной цитоплазмой. В содержимом пародонтальных карманов появлялись клетки с явлениями дегенерации, которая характеризуется вакуолизацией цитоплазмы и ядер, увеличивалось количество разрушенных клеток. В популяции эпителиальных клеток количество клеток с деструкцией достигало (8,21 ± 0,31) %, что выше ( р < 0,05) значений группы здоровых людей (4,83 ± 0,09), табл. 3. Базофилия цитоплазмы эпителиоцитов была выражена в меньшей степени.

Рис. 8. Световая микроскопия, увеличение х 1000, окраска гематоксилин-эозином. Эпителиоцит с признаками деструкции, нейтрофилы с признаками лизиса в содержимом пародонтальных карманов больных ХГП при переломах нижней челюсти

Рис. 9. Световая микроскопия, увеличение х 1000, окраска гематоксилин-эозином. Эпителиоцит с признаками дистрофии и деструкции, нити типа лептотрикса, коккобациллярная флора в содержимом пародонтальных карманов больных ХГП при переломах нижней челюсти

Изменения в исследованной популяции эпителиоцитов десневой жидкости связаны с воспалительным процессом в тканях пародонта, ослаблением процесса ороговения эпителиоцитов и увеличением митотической активности эпителия десны.

Таким образом, препараты содержимого па-родонтальных карманов больных ХГП в сочетании с переломами нижней челюсти при поступлении на стационарное лечение имели воспалительнодегенеративный тип цитограммы. То есть в результате перелома развивается опосредованное воспаление на уровне зубодесневого соединения — запускается провоспалительный каскад, приводящий к изменению функциональной активности клеточных структур. Такая активация местного иммунного ответа способствует развитию деструктивных процессов на уровне зубодесневого соединения и альвеолярной кости.

После завершения ортопедического лечения переломов нижней челюсти отмечено нарастание количества нейтрофильных лейкоцитов в содержимом пародонтальных карманов, основная масса которых была разрушена. Присутствие в полости рта у больных с переломами нижней челюсти в сочетании с ХГП назубных шин сопровождалось увеличением ( р < 0,05) числа нейтрофилов в паро-донтальных карманах относительно данного показателя до лечения (табл. 4; рис. 10).

ТАБЛИЦА 4

Цитоморфологические особенности содержимого пародонтальных карманов больных хроническим генерализованным пародонтитом при переломах нижней челюсти в динамике традиционного лечения ( M ± m , %)

|

Группа |

Нейтрофильные лейкоциты |

Моноциты |

Лимфоциты |

||||

|

всего |

из них с признаками лизиса |

в состоянии фагоцитоза |

всего |

из них с при-знаками лизиса |

всего |

из них с при-знаками лизиса |

|

|

Здоровые ( n = 20) |

28,42 ± 0,73 |

5,83 ± 0,05 |

1,41 ± 0,02 |

4,24 ± 0,11 |

1,61 ± 0,09 |

3,67 ± 0,03 |

1,42 ± 0,03 |

|

больные до лечения ( n = 65) |

43,67 ± 1,27 |

6,17 ± 0,07 |

1,28 ± 0,04 |

5,97 ± 0,18 |

2,34 ± 0,21 |

5,46 ± 0,05 |

1,96 ± 0,07 |

|

р 1 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

Больные после лечения ( n = 65) |

56,43 ± 3,89 |

8,67 ± 0,72 |

0,47 ± 0,01 |

4,57 ± 0,09 |

2,98 ± 0,07 |

4,52 ± 0,08 |

2,12 ± 0,02 |

|

р 1 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

р 2 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

Примечание: р 1 — по сравнению с группой здоровых;

р 2 — по сравнению с группой больных до лечения.

Рис. 10. Световая микроскопия, увеличение х1000, окраска гематоксилин-эозином. Нейтрофилы и лимфоциты в стадии лизиса, кокковая флора в содержимом пародонтальных карманов больных ХГП в сочетании с переломом нижней челюсти при снятии шин

Рост числа нейтрофилов в цитограммах в динамике отражает развитие воспалительно-ин- фильтративных реакций в тканях пародонта. В единичных клетках обнаружено внутриклеточное расположение микробов, но явления фагоцитоза носили характер незавершенного.

Недостаточная эффективность фагоцитоза по отношению к бактериям зубной бляшки вызывает метаболическую гиперактивацию нейтрофилов и, как следствие, дальнейшее разрушение соединительной ткани связочного аппарата зубов и резорбцию костной ткани альвеолярных отростков.

В содержимом пародонтальных карманов больных ХГП при переломах нижней челюсти, в динамике традиционного лечения, отмечалось снижение ( р < 0,05) количества моноцитов до (4,57 ± 0,09) % клеток в поле зрения, количество моноцитов с признаками лизиса нарастало ( р < 0,05) до (2,98 ± 0,07) %. Количество лимфоцитов в цитограммах снижалось ( р < 0,05) и достигало (4,52 ± 0,08) % клеток в поле зрения, увеличивалось количество лимфоцитов с признаками лизиса ( р < 0,05), табл. 4.

Вследствие накопления свободных радикалов на уровне пародонтальных карманов усиливались явления дегенерации и дистрофии эпителиальной выстилки с дальнейшим разрушением тканей пародонта (табл. 5).

ТАБЛИЦА 5

Эпителиоциты содержимого пародонтальных карманов больных ХГП при переломах нижней челюсти в динамике традиционного лечения ( M ± m , %)

|

Группа |

Всего эпи-телиоци-тов |

Агрегированные клетки в пластах |

Эпителиоциты с признаками дистрофии |

Эпителиоциты с признаками деструкции |

|

Здоровые ( n = 20) |

19,17 ± 1,06 |

4,17 ± 0,02 |

6,83 ± 0,41 |

4,83 ± 0,09 |

|

До лечения ( n = 65) |

30,40 ± 2,47 |

7,33 ± 0,11 |

10,8 ± 0,82 |

8,21 ± 0,31 |

|

р 1 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

После лечения ( n = 65) |

43,63 ± 5,07 |

12,76 ± 0,81 |

17,68 ± 1,06 |

14,35 ± 1,04 |

|

р 1 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

|

р 2 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

Примечание: р 1 — по сравнению с группой здоровых;

р 2 — по сравнению с группой больных до лечения.

Отмечалось появление голоядерных клеток. Их наличие в цитограммах в больших количествах — признак превалирования в очагах поражения пародонта воспалительно-деструктивных изменений, выраженного альтеративного воспаления. Эпителий отторгался пластами — отмечено увеличение (р < 0,05) агрегированных в пластах эпителиоцитов (12,76 ± 0,81) % по сравнению с данным показателем до лечения (7,33 ± 0,38) %. Увеличилось число эпителиоцитов с признаками деструкции (р < 0,05). Содержимое пародонталь- ных карманов больных ХГП при переломах нижней челюсти после традиционного лечения напоминало воспалительный экссудат. При этом нарушались репаративные процессы в тканях пародонта, реакция организма сдвигалась в сторону воспалительно-деструктивных процессов. Образовавшийся неполноценный эпителиальный слой поддерживал обострение хронического воспалительного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, изменения состава содержимого пародонтальных карманов у больных ХГП при переломах нижней челюсти, возникающие под действием двучелюстных назубных шин, являются отражением перехода хронического воспалительного процесса в стадию обострения с преобладанием дегенеративных изменений в области пародонтальных карманов. Препараты содержимого пародонтальных карманов больных с пародонтитом на момент снятия шин также имели воспалительно-дегенеративный тип цитограммы, при этом отмечалось значительное прогрессирование воспалительно-деструктивных явлений по сравнению с данными до начала лечения.