Цветной металл украшений могильника Шекшово 9 X-XI вв. в Суздальском Ополье (химический состав)

Автор: Зайцева И.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется состав металла 64 образцов, отобранных с предметов, происходящих из переотложенных погребений X - начала XI в. по обрядам кремации и ингумации из могильника Шекшово 9 в Суздальском Ополье. Анализ небольшой по объему, но хронологически компактной выборки предметов X - начала XI в.из Шекшово подтвердил зафиксированную ранее на других памятниках специфику химического состава сплавов деталей поясной гарнитуры болгарского производства,позволив более уверенно связывать ее именно с этим производственным центром.Наличие местной технологической традиции в изготовлении предметов со средними и высокими содержаниями цинка и свинца в латунях подтверждает существование собственного ювелирного дела в Шекшово в это время и позволяет говорить о доступности для местных мастеров свежего цинкосодержащего сырья.

Древняя русь, могильники, цветные металлы, состав сплавов

Короткий адрес: https://sciup.org/14328242

IDR: 14328242

Текст научной статьи Цветной металл украшений могильника Шекшово 9 X-XI вв. в Суздальском Ополье (химический состав)

Начиная с 2011 г. Суздальская археологическая экспедиция Института археологии РАН под руководством акад. Н. А. Макарова проводит цикл комплексных исследований курганного и грунтового могильника Шекшово 9, являющегося составной частью Шекшовского археологического комплекса – крупного конгломерата средневековых сельских поселений, возникающего в X в. ( Макаров и др ., 2014. С. 157–177; Федорина, Красникова , 2015. С. 147–158).

Первые археологические работы на могильнике были проведены в 1852 г. под руководством А. С. Уварова, когда здесь было вскрыто 244 сохранившихся курганных насыпи ( Макаров , 2015. С. 13). За пять полевых сезонов работы экспедиции Института археологии на памятнике раскопками исследована площадь около 1700 кв. м, на которой раскрыты остатки 11 полностью снивелированных курганов с погребениями по обрядам кремации и ингумации, 14 ингума-ций в грунтовых ямах без курганных насыпей, а также остатки многочисленных разрушенных захоронений по обряду кремации. Наряду со стационарными раскопками, сотрудники экспедиции осуществляют сбор находок на распахиваемой поверхности на участке могильника.

Коллекция предметов из цветных металлов, собранная на могильнике, состоит из двух неравных по количеству частей: меньшая часть – это находки, обнаруженные in situ в закрытых комплексах погребений и заполнениях материковых ям (около 50 предметов); большая часть – находки, происходящие из разрушенных погребений и находящиеся в переотложенном состоянии в пахотном слое (около 500 предметов). В первую группу входят негорелые (погребения) и оплавленные (остальные ямы) экземпляры, датирующиеся преимущественно в пределах X – начала XII в. Во вторую – как оплавленные, так и не тронутые огнем изделия, относящиеся к более широкому хронологическому диапазону от X до XIX в., однако подавляющее большинство находок этой группы составляют предметы X – начала XI в.

В рамках работы по плановой теме «Изделия из цветных металлов Шек-шовского археологического комплекса в Суздальском Ополье (X–XIII вв.)» мной было отобрано для исследования состава сплавов 65 образцов с фрагментированных предметов, преимущественно собранных в слое распашки в 2012–2013 гг., относящихся к X – началу XI в. Несколько находок происходят из верхнего пахотного слоя из раскопов (см. приложение 1 1). 64 образца взяты с находок из могильника Шекшово 9. Один образец получен из бракованной круглой подвески, найденной на участке прилегающего к могильнику селища Шекшово 2. Подвеска (№ 20), изготовленная из сплава олова (79 %) и свинца (20 %), наряду с тиглями, является маркером местного изготовления украшений в Шекшово (рис. 1). Все остальные пробы взяты с предметов, изготовленных из сплавов на основе меди.

Исследование материалов из Шекшово можно рассматривать как продолжение работ по изучению химического состава украшений массового производства на сельских памятниках Суздальского Ополья: в 2008 г. мной было опубликовано исследование 174 образцов из разных пунктов этого региона, 90 из которых относятся к периоду X – начала XII в. ( Зайцева , 2008. С. 36–55).

В последнее время В. Н. Седых и Я. В. Френкелем осуществлен рентгено‑ флуоресцентный анализ (РФА) 33 предметов из сплавов на основе меди из двух курганов X в. Тимерёвского комплекса под Ярославлем ( Седых, Френкель , 2015. С. 217–225). И. А. Сапрыкина произвела этим же методом анализ 200 предметов из сплавов на основе меди из муромского Подболотьевского могильника из погребений VIII–X вв. ( Сапрыкина , 2014).

Исследован состав металла следующих предметов из Шекшово: детали поясной гарнитуры (15 экз.) – пряжки (2 экз.), наконечники (2 экз.), накладки (11 экз.); браслеты (7 экз.); бубенчик грушевидный крестопрорезной (1 экз.); перстни (2 экз.); фибула подковообразная (1 экз.); подвеска‑петушок (1 экз.); шумящие украшения и их детали (37 экз.): подвески‑коньки (6 экз.), привески бутылковидные (10 экз.), привески-бубенчики (2 экз.), привески-лапки (3 экз.), крепления обуви (4 экз.), арочные подвески (2 экз.), полутрубчатые подвески (4 экз.), петли крепления подвесок (4 экз.), круглая бляшка (1 экз.), перстень с шумящими привесками (1 экз.).

Оптико‑эмиссионный спектральный анализ металла образцов был проведен в Лаборатории археологической технологии Института истории материальной культуры РАН А. Н. Егорьковым по методу трех эталонов (описание метода см. Егорьков, Щетенко , 1999. С. 40). Разбиение объектов на группы осуществлено способом классификации по заранее определенным параметрам. В применении к археологическим материалам методические основы такой классификации разработаны Э. В. Королевой, Н. В. Ениосовой и Т. Г. Сарачевой ( Королева , 1996; Ениосова и др ., 2001).

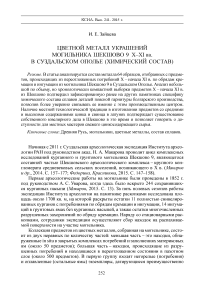

Рис. 1. Предметы из оловянной ( 61 ) и оловянно-свинцовой бронзы из могильника

Шекшово 9; 20 – подвеска из сплава олова и свинца из поселения Шекшово 2

Графики одномерного распределения элементов в исследуемых массивах показывают, что основными легирующими компонентами в меди являются олово, свинец и цинк, т. е. их доля в сплаве больше или равна 1 %. По наличию легирующих компонентов массив данных разбит на группы (сплавы). Названия сплавов даны по составляющим их компонентам ( Гутов, Никитин , 1994. С. 55, 57).

-

• однокомпонентные сплавы не зафиксированы;

-

• двухкомпонентные сплавы – оловянная бронза (Cu+Sn) – 1 образец;

-

• трехкомпонентные сплавы – оловянно‑свинцовая бронза (Cu+Sn+Pb) – 17 образцов; свинцовая латунь (Cu+Zn+Pb) – 13 образцов;

-

• многокомпонентные сплавы (Сu+Zn+Pb+Sn) – 33 образца:

-

1. бронзы – 5 образцов;

-

2. латуни – 11 образцов;

-

3. смешанный сплав – 17 образцов.

Из представленного выше списка хорошо видно, что «чистая» медь, а также двухкомпонентные сплавы практически не использовались для изготовления украшений, носившихся жителями Шекшово. Только одно обувное украшение (№ 61) отлито из оловянной бронзы с относительно низким содержанием олова (5,8 %) и 0,5 % свинца (рис. 1). Изделий из оловянно‑свинцовой бронзы значительно больше – 26,6 % выборки (рис. 1). Содержание олова в образцах варьирует от 1,5 до 14 % (среднее значение 5,4 %), однако преобладают изделия с низкой (менее 5 %) его концентрацией. Только в трех находках (бубенчике № 41, подвеске‑петушке XII в. (№ 50) и шумящей привеске‑бубенчике № 35) содержание олова превышает 10 %. Свинец содержится в изделиях в концентрации 1,5–8,3 % (среднее значение 4,8 %). Количественно преобладают образцы с содержанием свинца 4–7 %. Вероятно, свинец преднамеренно вводился в расплав, а не являлся спутником плохо очищенной меди.

8 предметов группы являются обломками шумящих украшений, сделанных в наборной технике по выплавляемым моделям (№ 7, 8, 18, 19, 31, 35, 48, 64). Из бронзы изготовлены грушевидный крестопрорезной бубенчик (№ 41), две поясные пряжки (№ 23, 62) и накладки из переотложенного распашкой слоя, гипотетически соотнесенные с двумя наборами ( Зайцева , 2014). Состав металла трех накладок из набора № 1 (№ 12, 22, 24) оказался очень близким: Sn – 4,2–6,4 %, Pb – 4,1–6,8 %2. Также похож состав металла двух накладок из набора № 7 (№ 43, 47): Sn – 44,3 %, Pb – 1,5–2,2 %. Сплав, из которого изготовлены накладки (оло-вянно‑свинцовая бронза с невысокими содержаниями олова и свинца), находит прямые аналогии среди сплавов накладок Волжской Болгарии ( Зайцева , 2008. С. 41; 2010. С. 120), откуда, вероятно, и были привезены в Шекшово эти наборы ( Зайцева , 2014). Детали поясной гарнитуры из такого сплава составляют значительную часть представительных выборок из марийских могильников Дубов-ского и Нижняя Стрелка. Исследователи также объясняют тождество сплавов тесными контактами местного населения с Волжской Болгарией ( Сапрыкина и др ., 2010. С. 325).

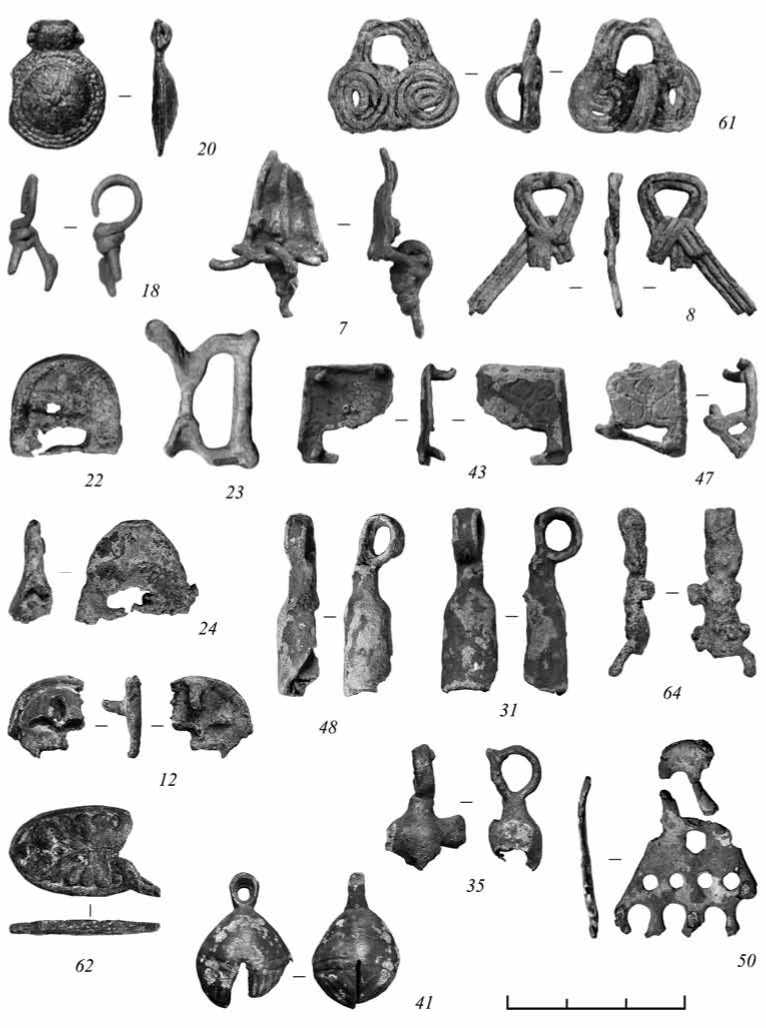

Рис. 2. Предметы из свинцовой латуни из могильника Шекшово 9

Из свинцовой латуни сделано 20 % украшений выборки (рис. 2). Цинк варьирует в пределах 1,2–18 %, свинец – в пределах 2,1–30 %. Наиболее низкими (Zn – менее 10 %; Pb – менее 7,5 %) количественные значения лигатур оказываются в изделиях древнерусского облика – пластинчатом перстне (№ 44), пластинчатых и дротовом браслетах (№ 46, 52, 54, 56). В шумящих украшениях финно‑угорского типа (№ 21, 25, 28, 53, 58, 59) и западном по происхождению ладьевидном браслете (№ 33) концентрации цинка и свинца преимущественно высокие3.

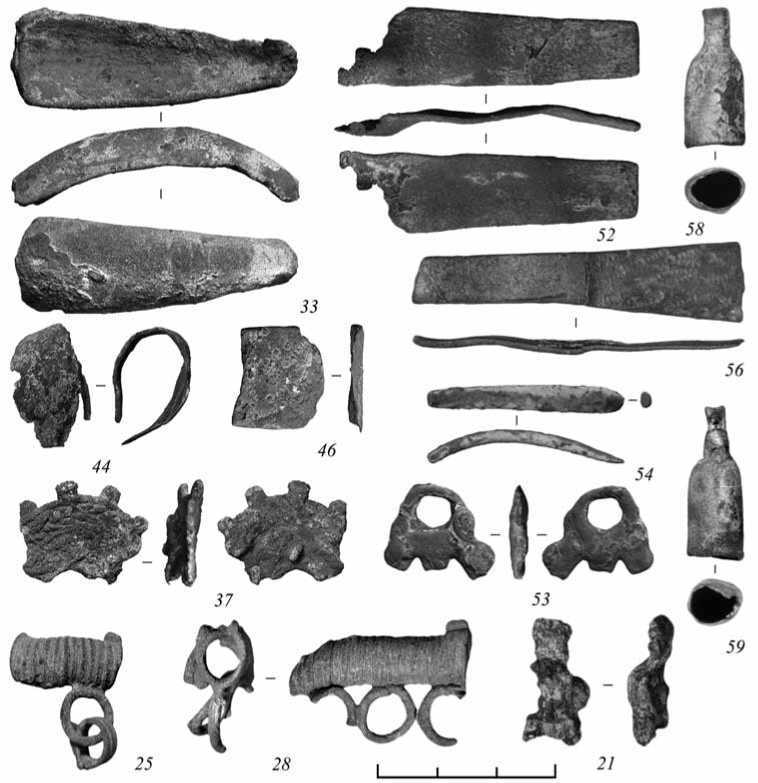

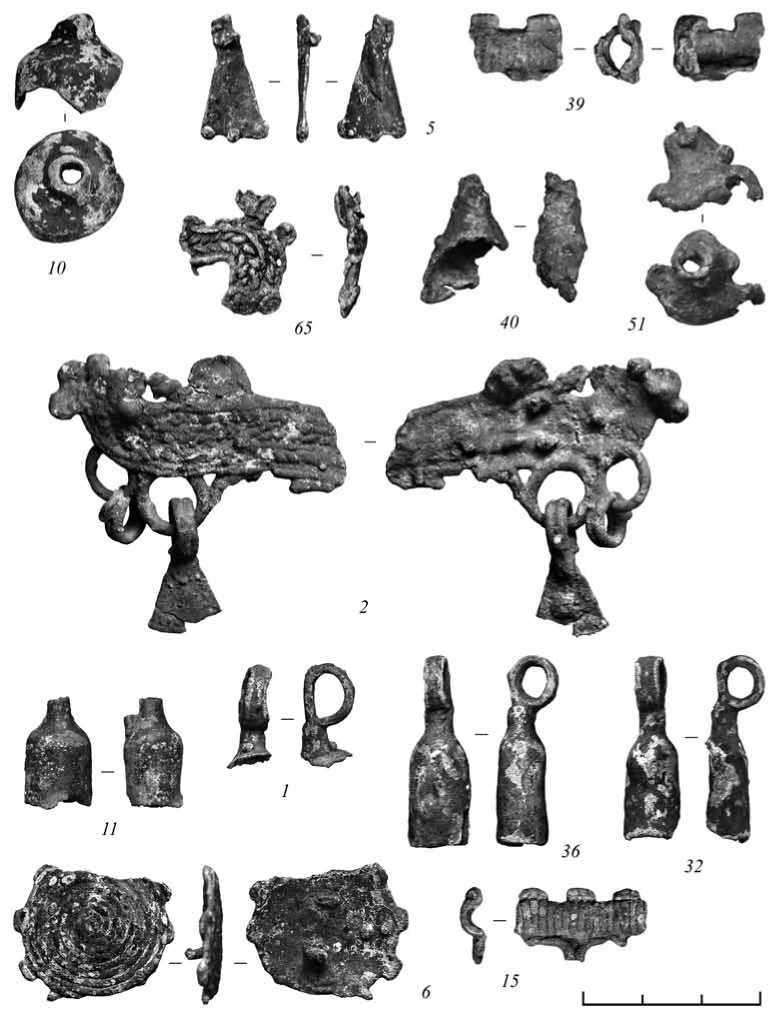

Наибольшим количеством представлены предметы, изготовленные из многокомпонентных сплавов. По процентному соотношению легирующих элементов их можно разделить на многокомпонентные латуни, многокомпонентные бронзы и полностью перемешанные сплавы, которые не удается соотнести ни с одним типом. К латуням относятся 11 предметов выборки (рис. 3: с. 473). Эта группа распадается на 2 подгруппы: пластинчатые браслет и перстень (№ 34, 38), поясная накладка (№ 27), финно‑угорские конек (№ 45), привеска‑лапка (№ 49), обувная подвеска (№ 57) имеют в своем составе низкие содержания цинка и свинца, что объединяет их с латунями первой группы. Состав двух обломков шумящих украшений, обувной подвески (№ 3, 9, 63) и двух накладок (№ 17, 30) близок составу второй группы латуней. Содержание олова варьирует в образцах от 1,1 до 6 %, но в большинстве случаев оно не превышает 2 %.

Многокомпонентные бронзы представлены пятью находками, связанными с финно‑угорским кругом древностей (рис. 4). Это привеска‑лапка (№ 5) и две бутылковидные привески (№ 10, 40), подвеска‑конек (№ 65) и полутрубчатая пронизка (№ 39). Количество свинца в них низкое – 2–3,5 %. Олово преобладает над цинком.

Многочисленную группу составляют полностью перемешанные сплавы, полученные в результате многократных переплавок лома – 17 предметов (рис. 3–54). Концентрации олова и цинка в предметах группы сопоставимы. Из перемешанного сплава изготовлены накладки еще одного поясного набора (набор № 6: № 26, 29), два наконечника (№ 13, 14) и накладка из набора № 1 (№ 16), дужка подковообразной фибулы (№ 42) и пластинчатый ширококонечный браслет (№ 60). 10 предметов связаны с финно‑угорской материальной культурой: это три конька мерянского типа группы V по Рябинину ( Рябинин , 1981. С. 33–34; № 2, 4, 55), круглая (№ 6) и полутрубчатая (№ 15) подвески и шумящие привески, бутылковидные (№ 11, 32, 36, 51) и колоколовидная (№ 1).

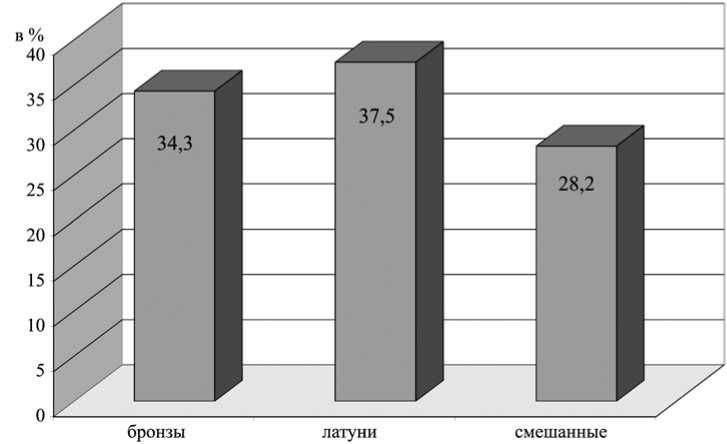

Подведем краткие итоги. Рассмотренные нами данные показывают, что «чистая» и загрязненная свинцом медь, а также двухкомпонентные сплавы: бронза и двойная латунь, практически отсутствуют в исследованной выборке. Предметы из оловянно‑свинцовой и многокомпонентной бронзы составляют около трети массива данных (рис. 6), что является одним из самых высоких показателей для материалов проанализированных памятников этого времени на территории Северо‑Восточной Руси, в которых бронзы занимают более скромное положение (12–25 %) ( Зайцева , 2008. С. 41). Одной из причин этого, наряду с небольшим объемом выборки, является присутствие в ней деталей поясной гарнитуры болгарского производства, изготовленных из оловянно‑свинцовой бронзы с небольшим содержанием легирующих компонентов. Однако и в изделиях финно‑угорской производственной традиции преобладает сплав с низкими значениями легирующих элементов. В материалах Подболотья, так же как и в Шекшово, очень мало «чистых» и двухкомпонентных сплавов ( Сапрыкина , 2014. С. 233). В оловянно‑свинцовых бронзах, составляющих около 15 % выборки из Подбо-лотья, преобладают образцы с высоким содержанием свинца. По количеству олова муромский массив делится на группы с низким (60 %) и высоким (40 %) его содержанием. Бронзы с большой концентрацией свинца отмечены в деталях поясной гарнитуры марийских могильников X – начала XI в. ( Сапрыкина и др. ,

Рис. 4. Предметы из многокомпонентной бронзы ( 5, 10, 39, 40, 65 ) и перемешанного сплава ( 1, 2, 6, 11, 15, 32, 36, 51 ) из могильника Шекшово 9

Рис. 6. Основные группы сплавов предметов из могильника Шекшово 9

2010. С. 321). Таким образом, шекшовские бронзы находят прямые аналогии среди украшений из расположенной неподалеку Веси 5, при этом значительно отличаясь от муромских.

Количество предметов из латуни в шекшовской выборке удивительно мало – 37,5 % (рис. 6). В других проанализированных материалах этого времени с территории Северо‑Западной и Северо‑Восточной Руси латуни значительно преобладают ( Ениосова и др ., 2008. С. 134; Зайцева , 2008. С. 42). На наших материалах в Шекшово удалось проследить две традиции в составлении латунных сплавов: с низкими показателями легирующих элементов (Zn – менее 10 %; Pb – менее 7,5 %), а также средними и высокими (Zn – более 10 %; Pb – более 8 %). Эти две группы уже были отмечены нами ранее на материалах других сельских памятников Суздальского Ополья ( Зайцева , 2008. С. 39). Первая группа хорошо соотносится с данными по другим древнерусским памятникам ( Ениосова и др ., 2008. С. 134), т. н. «аборигенная» традиция в Тимерёво ( Седых, Френкель , 2015. С. 227) и данными по Подболотью ( Сапрыкина , 2014. С. 233). Вторая, представленная преимущественно литыми предметами финно‑ угорского облика, контрастирует ей. Тем не менее фиксация использования двух разных рецептурных норм на нескольких памятниках Ополья маркирует единую производственную традицию в регионе, имеющую свою специфику.

Наследница салтовской южнорусская производственная традиция, со свойственными ей сплавами с низким и средним содержанием серебра, представленная находками в Тимерёво, марийских и мордовских могильниках ( Седых, Френкель , 2015. С. 222–223; Сапрыкина и др ., 2010. С. 325–326), в Шекшово пока не зафиксирована.

Приложение 1. Результаты определений состава сплавов образцов

|

№ оп. |

Лабор. шифр |

Cu |

Ag |

As |

Bi |

Co |

Fe |

Mn |

Ni |

Pb |

Sb |

Sn |

Zn |

паспорт |

год, № по описи |

|

1 |

870‑20 |

осн. |

0,01 |

0,4 |

0,03 |

0,2 |

0,4 |

0,02 |

0,08 |

2,4 |

0,07 |

1,7 |

2,3 |

привеска бубенчик |

2012, №18 |

|

2 |

870‑21 |

осн. |

0,09 |

0,3 |

0 |

0,03 |

0,4 |

0,02 |

0,07 |

10 |

0,03 |

3,2 |

2 |

подвеска конек |

2012, № 42 |

|

3 |

870‑22 |

осн. |

0,1 |

0 |

0 |

0 |

0,5 |

0,02 |

0,02 |

18 |

0,02 |

1,1 |

12 |

привеска лапка |

2012, № 28 |

|

4 |

870‑23 |

осн. |

0,1 |

0,3 |

0 |

0 |

1,1 |

0,02 |

0,04 |

13 |

0,05 |

4,7 |

7 |

подвеска конек |

2012, № 6 |

|

5 |

870‑24 |

осн. |

0,1 |

1,3 |

0,03 |

0 |

0,5 |

0,02 |

0,09 |

3,4 |

0,2 |

7,8 |

1,8 |

привеска лапка |

2012, № 33 |

|

6 |

870‑25 |

осн. |

0,2 |

0,4 |

0,02 |

0,03 |

0,2 |

0,02 |

0,07 |

6,7 |

0,3 |

2,5 |

2,9 |

бляха круглая |

2012, № 8 |

|

7 |

870‑26 |

осн. |

0,08 |

0,3 |

0,02 |

0 |

0,5 |

0,02 |

0,06 |

7,9 |

0,1 |

7,9 |

0,8 |

перстень шумящий |

2012, № 32 |

|

8 |

873‑13 |

осн. |

0,02 |

0,3 |

0 |

0 |

0,07 |

0 |

0,03 |

2,8 |

0,3 |

1,7 |

0,2 |

украшение арочное |

2012, № 53 |

|

9 |

873‑14 |

осн. |

0 |

0,3 |

0,01 |

0,04 |

0,2 |

0,01 |

0,03 |

11 |

0,2 |

2,2 |

12 |

подвеска обувная |

2012, № 19 |

|

10 |

873‑15 |

осн. |

0 |

0,2 |

0 |

0 |

0,2 |

0 |

0,02 |

2,4 |

0,3 |

2,3 |

1 |

привеска бутылковидная |

2012, № 40 |

|

11 |

873‑16 |

осн. |

0 |

0,3 |

0 |

0,02 |

0,3 |

0 |

0,03 |

8,3 |

0,07 |

9,7 |

5,1 |

привеска бутылковидная |

2012, № 20 |

|

12 |

873‑17 |

осн. |

0 |

0,2 |

0 |

0 |

0,2 |

0 |

0,01 |

5,1 |

0,04 |

4,2 |

0,1 |

накладка поясная |

2012, № 36 |

|

13 |

873‑18 |

осн. |

0,02 |

0,1 |

0 |

0 |

0,3 |

0,02 |

0,01 |

14 |

0,03 |

2,6 |

5 |

наконечник поясной |

2012, № 7 |

|

14 |

873‑19 |

осн. |

0,02 |

0,1 |

0 |

0 |

0,1 |

0,01 |

0,01 |

13 |

0,03 |

1,8 |

4,3 |

наконечник поясной |

2013, № 11(212) |

|

15 |

973‑20 |

осн. |

0,01 |

0,3 |

0 |

0,3 |

0,1 |

0,01 |

0,04 |

3,2 |

0,06 |

1,4 |

2,5 |

подвеска полутрубчатая |

2013, № 23(47) |

|

16 |

873‑21 |

осн. |

0,01 |

0,1 |

0 |

0 |

0,5 |

0,01 |

0,02 |

15 |

0,4 |

5,2 |

4,3 |

накладка поясная |

2013, р.3, № 21 |

|

17 |

873‑22 |

осн. |

0 |

0,2 |

0,01 |

0,02 |

0,2 |

0,01 |

0,02 |

22 |

0,05 |

2,5 |

11 |

накладка поясная |

2013, № 41(127) |

|

18 |

873‑23 |

осн. |

0 |

0,3 |

0 |

0 |

0,04 |

0,02 |

0,03 |

2,8 |

0,2 |

2,6 |

0,6 |

петля крепления подвесок |

2013, № 78(62) |

|

19 |

873‑24 |

осн. |

0 |

0,1 |

0 |

0,02 |

0,2 |

0,02 |

0,1 |

1,5 |

0,02 |

6,4 |

0,05 |

петля крепления подвесок |

2013, № 65 |

|

20 |

874‑37 |

0,5 |

0 |

0,2 |

0,7 |

0 |

0,2 |

0 |

0 |

20 |

0 |

осн. |

0 |

подвеска круглая |

2013, № 21(19) |

|

21 |

873‑26 |

осн. |

0,01 |

0,2 |

0 |

0 |

0,03 |

0 |

0 |

30 |

0 |

0,02 |

9,3 |

петля крепления подвесок |

2013, № 4(№54) |

|

22 |

873‑27 |

осн. |

0,02 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0,02 |

6,8 |

0,03 |

4,4 |

0,4 |

накладка поясная |

2013, р.3, № 31 |

|

23 |

873‑28 |

осн. |

0,01 |

0,3 |

0,01 |

0 |

0,4 |

0 |

0,02 |

8,3 |

0,1 |

6 |

0,02 |

пряжка поясная |

2013, № 4(152) |

|

24 |

873‑29 |

осн. |

0,01 |

0,3 |

0 |

0 |

0,2 |

0 |

0,01 |

4,1 |

0,01 |

6,4 |

0,5 |

накладка поясная |

2013, р.3, № 72 |

|

25 |

873‑30 |

осн. |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,07 |

0,02 |

0 |

17 |

0,02 |

0,02 |

8,4 |

подвеска полутрубчатая |

2013, № 13(214) |

|

26 |

873‑31 |

осн. |

0,01 |

0,1 |

0 |

0,03 |

0,5 |

0,02 |

0,02 |

12 |

0,02 |

2 |

6,4 |

накладка поясная |

2013, р.3, № 11 |

|

27 |

873‑32 |

осн. |

0,02 |

0,3 |

0 |

0,03 |

0,3 |

0,02 |

0,1 |

8,3 |

0,09 |

2,5 |

6,4 |

накладка поясная |

2013, № 18(115) |

|

28 |

873‑33 |

осн. |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,2 |

0,02 |

0 |

20 |

0,06 |

0,03 |

10 |

подвеска полутрубчатая |

2013, № 6(207) |

|

29 |

873‑34 |

осн. |

0,02 |

0,1 |

0 |

0 |

0,6 |

0,02 |

0 |

8,8 |

0,03 |

2,2 |

1,8 |

накладка поясная |

2013, № 15(216) |

|

30 |

873‑35 |

осн. |

0 |

1,1 |

0,01 |

0 |

1,1 |

0,02 |

0,04 |

22 |

0,2 |

6 |

18 |

накладка поясная |

2012, № 55 |

|

31 |

873‑36 |

осн. |

0,01 |

0,2 |

0 |

0 |

0,2 |

0,01 |

0 |

5,8 |

0,04 |

1,9 |

0,5 |

привеска бутылковидная |

2012, № 27 |

|

32 |

873‑37 |

осн. |

0,01 |

0,1 |

0 |

0 |

0,2 |

0,02 |

0 |

5,3 |

0,03 |

1,7 |

3,2 |

привеска бутылковидная |

2012, № 73 |

|

33 |

873‑38 |

осн. |

0,01 |

0,1 |

0 |

0 |

0,4 |

0,02 |

0 |

10 |

0,01 |

0,01 |

14 |

браслет ладьевидный |

2012, № 4 |

|

34 |

873‑39 |

осн. |

0,01 |

0,1 |

0 |

0 |

0,7 |

0,01 |

0,01 |

3,6 |

0 |

1 |

11 |

браслет пластинч. |

2012, № 22 |

|

35 |

873‑40 |

осн. |

0,02 |

0,2 |

0 |

0 |

0,2 |

0,02 |

0,01 |

3,8 |

0,02 |

12 |

0,9 |

привеска бубенчик |

2012, № 71 |

|

36 |

873‑41 |

осн. |

0,02 |

0,3 |

0 |

0 |

0,2 |

0,01 |

0,01 |

8 |

0,03 |

1,1 |

1,5 |

привеска бутылковидная |

2012, № 60 |

|

37 |

873‑42 |

осн. |

0,01 |

0,2 |

0 |

0 |

1,1 |

0,02 |

0,03 |

2,4 |

0,01 |

0,7 |

2,4 |

подвеска конек |

2012, № 78 |

|

38 |

873‑43 |

осн. |

0,01 |

0 |

0 |

0 |

0,7 |

0,02 |

0,01 |

5,8 |

0,01 |

1 |

6,4 |

перстень пластинч. |

2012, № 70 |

|

39 |

873‑44 |

осн. |

0 |

0,1 |

0 |

0 |

0,4 |

0,02 |

0,05 |

5,1 |

0,04 |

6,8 |

2,3 |

подвеска полутрубчатая |

2012, № 67 |

|

40 |

873‑45 |

осн. |

0,01 |

0,3 |

0 |

0,01 |

0,4 |

0,02 |

0,04 |

3,1 |

0,2 |

15 |

2,2 |

привеска бутылковидная |

2012, № 66 |

|

41 |

874‑12 |

осн. |

0,05 |

0,2 |

0 |

0 |

0,2 |

0,01 |

0,09 |

2,5 |

0,1 |

14 |

0,06 |

бубенчик грушевидный |

2012, № 81 |

|

42 |

874‑13 |

осн. |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,2 |

0 |

0 |

2,6 |

0,02 |

7,6 |

6,9 |

фибула подковообразная |

2012, № 64 |

|

43 |

874‑14 |

осн. |

0,1 |

0,1 |

0,03 |

0 |

0,1 |

0,01 |

0,04 |

4,3 |

0,3 |

1,5 |

0,8 |

накладка поясная |

2012, № 26 |

|

44 |

874‑15 |

осн. |

0,1 |

0,1 |

0 |

0 |

0,1 |

0 |

0,04 |

2,6 |

0,09 |

0,9 |

1,2 |

перстень пластинч. |

2012, № 13 |

|

45 |

874‑16 |

осн. |

0,08 |

0 |

0 |

0 |

0,3 |

0 |

0 |

13 |

0 |

1,1 |

6,3 |

подвеска конек |

2012, р.2, № 128 |

|

46 |

874‑17 |

осн. |

0,02 |

0 |

0 |

0 |

0,4 |

0 |

0,01 |

3,2 |

0 |

0 |

6,2 |

браслет пластинч. |

2012, р.2, № 96 |

|

47 |

874‑18 |

осн. |

0,2 |

0,2 |

0,03 |

0 |

0,5 |

0 |

0,09 |

4 |

0,2 |

2,2 |

0,8 |

накладка поясная |

2012, р.2, № 63 |

|

48 |

874‑19 |

осн. |

0,1 |

0,2 |

0 |

0 |

0,04 |

0 |

0 |

5,3 |

0,02 |

1,5 |

0,4 |

привеска бутылковидная |

2012, р.2, № 117 |

|

49 |

874‑20 |

осн. |

0,05 |

0 |

0,02 |

0 |

0,3 |

0 |

0,05 |

7,3 |

0,02 |

1,1 |

6,5 |

привеска лапка |

2012, р.2, № 130 |

|

50 |

874‑21 |

осн. |

0,1 |

0 |

0,01 |

0 |

0,2 |

0,01 |

0,03 |

2,6 |

0,9 |

14 |

0,06 |

подвеска петушок |

2012, р.2, № 6 |

|

51 |

874‑22 |

осн. |

0,02 |

0,1 |

0 |

0 |

0,2 |

0,02 |

0 |

7,3 |

0 |

8,8 |

5,8 |

привеска бутылковидная |

2012, № 80 |

|

52 |

874‑23 |

осн. |

0,04 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0.01 |

0 |

2,3 |

0 |

0,02 |

1,2 |

браслет пластинчатый |

2012, № 46 |

|

53 |

874‑24 |

осн. |

0,02 |

0,1 |

0 |

0 |

0,8 |

0,01 |

0,01 |

2,1 |

0,03 |

0,7 |

14 |

подвеска обувная |

2012, № 47 |

|

54 |

874‑25 |

осн. |

0,02 |

0,1 |

0 |

0 |

0,5 |

0,01 |

0 |

5,6 |

0 |

0,07 |

9,2 |

браслет дротовый |

2012, № 82 |

|

55 |

874‑26 |

осн. |

0,05 |

0,1 |

0,02 |

0 |

0,7 |

0,01 |

0,01 |

5,6 |

0,04 |

4,1 |

4,8 |

подвеска конек |

2012, № 31 |

|

56 |

874‑27 |

осн. |

0,04 |

0 |

0 |

0 |

0,5 |

0,01 |

0,01 |

7,3 |

0 |

0 |

8,8 |

браслет пластинчатый |

2013, № 44(197) |

|

57 |

874‑28 |

осн. |

0,05 |

0,1 |

0,01 |

0 |

0,4 |

0 |

0,04 |

6,8 |

0,03 |

1,6 |

8,8 |

подвеска обувная |

2013, № 62(5) |

|

58 |

874‑29 |

осн. |

0,09 |

0 |

0,01 |

0 |

0,4 |

0 |

0 |

12 |

0 |

0,3 |

18 |

привеска бутылковидная |

2013, № 58(145) |

|

59 |

874‑30 |

осн. |

0,04 |

0,1 |

0 |

0 |

0,3 |

0,01 |

0 |

16 |

0 |

0,02 |

17 |

привеска бутылковидная |

2013, № 87(26) |

|

60 |

874‑31 |

осн. |

0,05 |

0,1 |

0 |

0 |

1 |

0,01 |

0 |

4,4 |

0 |

8,8 |

4 |

браслет пластинчатый |

2013, № 92(190) |

|

61 |

874‑32 |

осн. |

0,2 |

0,3 |

0,03 |

0 |

0,4 |

0,02 |

0,1 |

0,5 |

0,3 |

5,8 |

0,6 |

подвеска обувная |

2013, № 73(15) |

|

62 |

874‑33 |

осн. |

0,2 |

0,3 |

0,07 |

0 |

0,2 |

0 |

0,2 |

6,6 |

0,6 |

2,5 |

0,4 |

пряжка поясная |

2013, № 34(98) |

|

63 |

874‑34 |

осн. |

0,08 |

0,2 |

0,04 |

0 |

0,8 |

0 |

0,09 |

14 |

0,09 |

4,1 |

17 |

украшение арочное |

2013, № 71(13) |

|

64 |

874‑35 |

осн. |

0,2 |

0,3 |

0,02 |

0 |

0,2 |

0,01 |

0,1 |

6,8 |

0,09 |

3,2 |

0,6 |

петля крепления подвесок |

2013, № 74(16) |

|

65 |

874‑36 |

осн. |

0,2 |

0,2 |

0,02 |

0 |

0,2 |

0 |

0,01 |

3,8 |

0,1 |

5,4 |

1,6 |

подвеска конек |

2013, № 65(76) |

Несмотря на отмеченное нами умение опольских мастеров изготавливать разные по составу сплавы, преимущественно они просто использовали имеющееся у них сырье, в т. ч. лом вышедших из употребления предметов. Об этом говорит различный состав металла, использованного для изготовления характерного местного украшения – коньков мерянского типа: из 6 проанализированных коньков 2 отлиты из латуни, один из бронзы и три из полностью перемешанного сплава.

Анализ небольшой по объему хронологически компактной выборки предметов X – начала XI в. из Шекшово подтвердил зафиксированную ранее на других памятниках специфику химического состава сплавов деталей поясной гарнитуры болгарского производства, позволив более уверенно связывать ее именно с этим производственным центром. Наличие местной технологической традиции в изготовлении предметов со средними и высокими содержаниями цинка и свинца в латунях подтверждает существование собственного ювелирного дела в Шекшово в это время и позволяет говорить о доступности для местных мастеров свежего цинкосодержащего сырья.

Список литературы Цветной металл украшений могильника Шекшово 9 X-XI вв. в Суздальском Ополье (химический состав)

- Гутов Л. А., Никитин М. К., 1994. Справочник по художественной обработке металлов. СПб.: Политехника. 435 с.

- Егорьков А. Н., Щетенко А. Я., 1999. Состав металла поселений эпохи поздней бронзы Теккемдепе (Южный Туркменистан)//Археометрiя та охорона iсторико-культурної спадщини/Гол. ред. В. П. Дудкiн. Київ: Мислене древо. Т. 3. С. 39-44.

- Ениосова Н. В., Митоян Р. А., Сарачева Т. Г., 2001. О принципах классификации средневековых сплавов на основе меди//Художественный металл России: материалы конференции памяти Г. Н. Бочарова/Отв. ред.: С. В. Гнутова, Е. Я. Зотова, М. С. Шемаханская. М.: РгГУ С. 358-372.

- Ениосова Н. В., Митоян Р. А., Сарачева Т. Г., 2008. Химический состав ювелирного сырья эпохи средневековья и пути его поступления на территорию Древней Руси//Цветные и драгоценные металлы и их сплавы на территории Восточной Европы в эпоху средневековья/Отв. ред. Н. В. Рындина. М.: Восточная литература. С. 107-162.

- Зайцева И. Е., 2008. Сплавы цветных металлов селищ Суздальского Ополья//Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы науч. семинара. Вып. 2/Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 36-55.

- Зайцева И. Е, 2010. Цветной металл Волжской Болгарии (предварительный анализ)//Русь и Восток в IX-XVI веках. Новые археологические исследования/Отв. ред.: Н. А. Макаров, В. Ю. Коваль. М.: Наука. С. 116-138.

- Зайцева И. Е., 2014. Поясные наборы из могильника Шекшово в Суздальском Ополье//КСИА. Вып. 236. С. 161-165.

- Королева Э. В., 1996. Результаты спектрального анализа ювелирных изделий средневекового Пскова//Археологическое изучение Пскова. Вып. 3. Псков: Изд-во Псковского гос. пед. ин-та им. С. М. Кирова. С. 229-300.

- Макаров Н. А., 2015. А. С. Уваров и начало археологического изучения Северо-Восточной Руси//АВСЗ. Вып. 5/Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 5-15.

- Макаров Н. А., Красникова А. М., Зайцева И. Е., 2014. Новые исследования средневековых могильников Суздальской земли//Вестник РГНФ. № 1. С. 157-177.

- Рябинин Е. А., 1981. Зооморфные украшения Древней Руси X-XIV вв. Л.: Наука. 125 с.

- Сапрыкина И. А., 2014. Предварительные результаты исследования химического состава цветного металла из погребений VIII-X веков Подболотьевского могильника//КСИА. Вып. 236. С. 230-234.

- Сапрыкина И., Митоян Р., Никитина Т., Зеленцова О., 2011. Результаты химико-технологического исследования поясных наборов второй половины VIII -начала XI вв. из могильников Среднего Поволжья//Congressus XI Intemationalis Fenno-Ugristarum (Piliscsaba, 2010). Pars VIII. Piliscsaba. P. 312-332.

- Седых В. Н., Френкель Я. В., 2015. О металле украшений комплексов курганов № 285 и № 382 Тимерёвского могильника//Города и веси средневековой Руси: археология, история, культура: К 60-летию Н. А. Макарова/Отв. ред. П. Г. Гайдуков. М.; Вологда: Древности Севера. С. 213-229.

- Федорина А. Н., Красникова А. М., 2015. Средневековое расселение в Шекшовском микрорегионе//АВСЗ. Вып. 5/Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 147-158.