Цветовые концепты межкультурного взаимодействия

Автор: Серов Николай Викторович

Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal

Рубрика: Культурологические интерпретации

Статья в выпуске: 2 (3), 2012 года.

Бесплатный доступ

Автор настоящей статьи продемонстрировал возможности и ограничения новой методологии хроматического исследования гуманитарных проблем и, в частности, информационного моделирования естественного интеллекта с помощью цветовых концептов. В основе метода лежат принципы относительного детерминизма и воспроизводимости используемых документов/памятников мировой культуры. Благодаря этому выявлены четкие закономерности воспроизводимости гендерных (психологических) характеристик в цветовых концептах (канонах, идиомах, маркерах и т.п.), которые и объективировали субъективные предикаты человека. Поскольку до распространения теории хроматизма антропологи, культурологи, социологи считали невозможным объективировать эту субъективность не только из-за субъективности испытуемых, но и самих исследователей, то ими применялись различные методы обработки информации, которые лишь усредняли, но не устраняли эту субъективность. Поэтому в хроматизме была создана информационная модель естественного интеллекта, которая, с одной стороны, включала лишь сущностные проявления компонентов системы, а с другой, - базировалась на многотысячелетней воспроизводимости цветовых концептов в их семантической связке с гендерными и/или половыми проявлениями интеллекта.

Цвет, хроматизм, культурное взаимодействие, информационная модель, интеллект

Короткий адрес: https://sciup.org/14238922

IDR: 14238922 | УДК: 7.008

Текст научной статьи Цветовые концепты межкультурного взаимодействия

Нужно иметь достаточно философский склад ума, чтобы однажды увидеть очевидное – то, что находится перед глазами каждый день .

Жан-Жак Руссо

Ряд исследователей [4,5] полагает, что понятие «гендерная идентичность» связано с так называемым социальным полом, иначе говоря, с гендером, т.е. с представлением человека о своем полоролевом поведении. Возникает вопрос, что же такое «социальный пол»? По мнению И.С. Клециной, с позиций гендерного подхода «психологические различия между людьми разного пола, наличие которых научно доказано, рассматриваются как детерминированные социокультурными, а не естественно-биологическими факторами», тогда как с иных позиций, «женская психология, отличаясь от мужской психологии, является более совершенной, чем у мужчин». Последняя позиция, разумеется, возникла как реакция феминисток на обратную точку зрения, бытовавшую еще в ХХ веке [5, с. 46].

Выяснить истинность этих точек зрения можно с помощью данных (левые графы табл.1), анализ которых приводит И.С. Клецину к заключению, что на уровне культуры весь мир оказывается разделенным на две части по признаку мужское/женское, а в гендерных представлениях отражена поляризация, дифференциация и субординация «мужского» и «женского».

На наш взгляд, приобретение тех или иных типично мужских или типично женских психологических черт происходит в результате совместного влияния биологического, культурного и социального факторов. В этом контексте психологический пол радикально отличается и от пола биологического, и от его феминистского понимания как социального. Представим данное сопоставление философских и психологических представлений в виде табл.1:

Таблица 1. Представления гендера/пола

|

Cимволизм пола [5, с. 189 сл.] |

Фемининность (f) и маскулинность (m), по тесту С. Бем [17] |

||

|

дух, духовное |

материя, телесное |

Мужественный. Полагающийся только на себя (самодостаточный) |

Женственный. Умеющий уступать. Нежный. Теплый. |

|

логос, божественное |

хаос, греховное |

Склонный защищать свои взгляды. Амбициозный. |

Жизнерадостный. Сердечный. |

|

культура |

природа |

Независимый. Имеющий дух соревнования. Индивидуалист. |

Способный утешить. Любящий детей. |

|

активность |

пассивность |

Напористый. Честолюбивый. Верящий в себя. |

Спокойный. Застенчивый. Падкий на лесть. |

|

сила |

слабость |

Сильная личность. Сильный. Агрессивный 1. Властный. |

Имеющий тихий голос. Не любящий ругательств. |

|

рациональность |

эмоциональность |

Аналитичный. Способный к лидерству. |

Умеющий сочувствовать. Заботящийся о людях. |

|

свет |

тьма |

Быстрый в принятии решений. |

Доверчивый. |

|

наполненность |

пустота |

Имеющий собственную позицию. Склонный к риску. |

Сострадающий. Преданный. |

|

форма |

бесформенность |

Склонный вести за собой. Атлетический. |

Понимающий других. Мягкий. Инфантильный. |

Итак, табл. 1 показывает некоторую несостоятельность как приведенных философами противопоставлений, так и линейного континуума «фемининности-маскулинности», основанного на поле, но не гендере. Об этом говорит и множество экспериментальных данных последнего времени. Так, например, авторы исследования [9] делают выводы: «несмотря на высокий процент юношей с гинекоморфным соматотипом, большинство из них имеют маскулинный гендер. Не выявлена связь между маскулинным гендером и андроморфным соматотипом, между фемининным гендером и гинекоморфным соматотипом».

Проводимое же нами информационное моделирование и, в частности, «атомарная» модель интеллекта 2 ( АМИ ) и/или АМИ с гендерной оппонентностью ( АМИГО )3 базируется на критерии научности, т.е. на репрезентативной (85%) воспроизводимости документов/памятников мировой культуры. В соответствии с этим формулируется и цель работы – выявление таких привычных и совсем не бросающихся в глаза «мелочей» как ‘цвет’ и ‘гендер’ («психологический пол»).

В современном обществе наблюдается тенденция к снижению дифференциации социальных ролей мужчин и женщин, что предопределяет большую свободу женщин в определении собственных приоритетов. В частности, это проявляется в предпочтении карьеры семейным отношениям. Само наличие возможности отказа от исполнения женщинами традиционных семейных ролей ставит семейную систему перед необходимостью изменений и обостряет проблему межролевых конфликтов. В этой связи интересно исследование отношения женщин к собственному ролевому репертуару [6]4. Показательно, что Ю.С. Кочура получила результаты, которые согласуются и с дифференциацией женственного интеллекта по атомарным компонентам АМИГО, и с цветовыми канонами мировой культуры. Каким же образом можно, - и можно ли - найти гендерные значения определенных цветов? И что это будут за значения – абсолютные или относительные?

Считается, например, что «желтый» в Древнем Китае — цвет императора, хотя в разные эпохи императоры носили одежды разных цветов: во времена династии Инь (1766 -1122 гг. до н.э.) – белый; Чжоу ( 1122 -221 гг. до н.э) – красный; Сун (960-1280) – коричневый ; Мин (1368-1644) – зеленый; Цин (1644-1911) – желтый. Поэтому нельзя абсолютизировать символику цвета, – в отличие от цветовых канонов. Ибо в том же Традиционном Китае желтый всегда соотносился с женственной категорией Инь (стихия «Земля»), а красный – с мужественной Ян («Огонь»).

Различия в цвете характеризовали пол и в более древних культурах: у бушменов самцы антилопы обозначались красным цветом, а самки — светложелтым; в Древнем Египте фигуры богов канонически красились в краснокоричневый и красный тон, а богинь — в желтый. Т.е. цвет тела изображался в «теплых тонах» с дифференциацией на «активный» красный и относительно «пассивный» желтый. И этот канон не только отвечал природе межполового взаимодействия, но и оптимальному выбору брачных пар по гендерному критерию. В то же время практически все мифопоэтемы представляли в «холодных тонах» уже не телесность, а божественную одухотворенность – непознаваемость запредельного мира. И если оставшиеся зеленые и пурпурные тона канонически соотносились с душой богов и богинь, соответственно, то и эти соотнесения никогда не следует абсолютизировать, ибо пол соответствует гендеру лишь в 85 % случаев, т.е. 15% креативных женщин могут с радостью надевать зеленое платье и никак не казаться мужчинами5.

Вообще говоря, цветовые каноны передавали, – да, и в сущностных своих проявлениях до сих пор передают – важную часть представлений о человеке. И художники традиционных культур с одной стороны должны были следовать этим канонам, а с другой, – в меру таланта субъективно опредмечивать «свои» архетипические образ-концепты в красках, благодаря чему и сегодня мы можем обращаться к памятникам культуры как документам, в которых современники объективировали субъективность, положим, целей человеческого существования (Табл.2).

маскулинного типа мышления и примерно столько же мужчин фемининного типа.

Таблица 2. Семантика цветовых канонов АМИ и АМИГО для N-условий

|

Цвет |

Каноны и доминанты гендера |

Род |

Имя |

Среда |

Логика |

Времена |

План 1 |

||

|

Белый |

Инь, сохранение традиций (f) |

мать |

Душа |

социум |

формальная |

прошлое |

M- |

А |

|

|

Серый |

незаметность творца (m) |

отец |

Дух |

культура |

образная |

настоящее |

Id- |

М |

|

|

Черный |

Инь, зачатие – рождение (f) |

дети |

Тело |

природа |

генная |

будущее |

S- |

И |

|

|

Пурпур |

Эос, София, св.Анна, Дева Мария (f) |

Женственное правосознание |

Ипостась женской интуиции – сверх- и правосознание |

M f |

|||||

|

Красный |

Ян , тела богов и воинов маскулинный (m) |

Мужественное бессознание |

Мускулы , активность, драки, войны, фанатизм |

S m |

А М И Г О |

||||

|

Оранж |

К+Ж, совместный, общий (андрогинный (а) ) |

ТЕЛЕСНОЕ ЕДИНЕНИЕ |

Физическое развитие, питание, сексуальность |

S а |

|||||

|

Желтый |

Инь, тела богинь и женщин – фемининный (f) |

Женственное бессознание |

Жирок, «жена, облеченная в солнце» (Откр.12: 1) |

S f |

|||||

|

Зеленый |

Осирис, Ян, Магомет, Робин Гуд (m) |

Мужественное самосознание |

Самоутверждение « Я-концепция », власть |

M m |

|||||

|

Голубой |

Богини неба, «сердца дев» (f) (Инь-дневное небо) |

Женственное подсознание |

Романтичность, дамские романы, гадания , фатализм |

Id f |

|||||

|

Синий |

Г+Ф, совместный, общий (андрогинный) (а) |

ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ |

Религиозность, работа, эстетика, отдых, сон |

Id а |

|||||

|

Фиолет |

Вишну, Кришна, Лель, (m) (Ян - грозовое небо) |

Мужественное подсознание |

Творчество, хобби, игровая зависимость |

Id m |

|||||

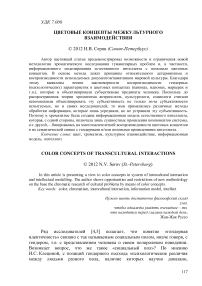

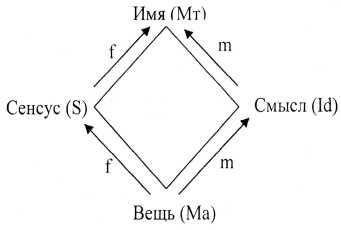

Рис.1 Цветовое тело и АМИ

Легко видеть, что систематизация гендерных различий по планам АМИ весьма актуальна для разработки многих проблем антропологии. Ибо в отличие от маскулинного типа интеллекта (природой и социумом предназначенного для действий в экстремальных условиях), фемининному типу в этих условиях, как правило, не требуется включение маскулинных концептов воинственности, агрессивности, макиавеллизма и т.п. С другой стороны, женщине всегда требуется «вдвое» большая социальная поддержка, чем мужчине, ибо множество документов в «Цвете культуры» показало, что по природе своей разум женщины включает душу и тело, а мужчины – преимущественно дух6.

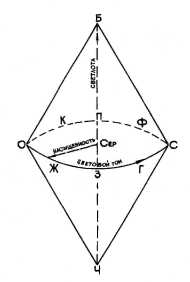

Семантическая связь между полученными нами репрезентативными данными по ахромным цветам и хром-планами АМИ представлена на рис. 1: сознание (белый цвет социума – М-план АМИ), подсознание (серый цвет креативности – Id-план АМИ) и бессознание (черный цвет неизвестности – S-план АМИ) находит свое подтверждение практически во всех мифологиях, где Белая женщина (Великая Мать-богиня) являлась подательницей благ, высшей мудростью, охранительницей традиций. И одновременно “черное женское начало” в этих же мифах символизировало нечто иррациональное, непознаваемое, “тайну времен”, а известные всем женские качества эмоциональности и интуиции противопоставлялись рациональному мышлению мужчин.

Легко видеть всю относительность этих представлений в ахромных категориях и/или планах АМИ: по сравнению с ‘серым’ мужским подсознанием (как Ид-планом АМИ) ‘черное’ женское бессознание (С-план) в силу аффектов всегда было, есть и будет более эмоционально и принципиально-непознаваемо. Ибо относительно ‘черного’ в силу законов контраста ‘серое’ «является» ‘белым’. В то же время ‘белое‘ материнское сознание М-план АМИ) – более мудро, более реалистично, более социально, чем ‘серое’ мужское, которое теперь уже «оказывается» не ‘белым’, а ‘черным’.

Как любое онтологически идеальное явление, интеллект амбивалентно связан с материальным. Так, с одной стороны, душу невозможно оторвать от тела без ее умерщвления . Поэтому данные психофизики и/или физиологии дают науке о культуре (как идеальном) мощные вспомогательные инструментарии для изучения базового уровня изучения интеллекта на уровне бессознания как компонента АМИ.

С другой стороны, душа человеческая имманентно принадлежит социуму . Поэтому социальная психология представляет интерес для культурологии, который связан с актуальностью исследований социализации интеллекта как онтологически материального предиката, то есть интериоризованного общественного сознания относительно – более идеального – индивидуального подсознания как компонента АМИ.

Все это приводит нас к определению «интеллекта», которое может служить основой для его дальнейшей разработки. Итак, интеллект является динамической системой функционально выделенных «атомарных» компонентов, каждый из которых включает в себя характеристические смыслы обработки информации как по отношению друг к другу, так и к внешней среде. Или, говоря вообще, интеллект 7 — взаимообусловленная система таких функций как социальность сознания, эстетика подсознания и природа бессознания 8 .

Для понимания полихромных и/или гендерных отношений, между социумом, культурой и природой, между душой, духом и телом – кратко коснемся их цветовой семантики, которая тысячелетиями воспроизводилась в памятниках мировой истории и по существу являлась объективацией субъективных предикатов гендера/пола. Среди существенных функций человека принято выделять три наиболее общие (включающие в себя производные от них): “социальная”, “культурная” и “биологическая”9. Проведенный нами анализ памятников мировой культуры показал, что обобщения человеческим интеллектом всегда осуществлялись на трех уровнях представления информации: сознательном (красный цвет светофора – запрещающий), подсознательном (красный – “любовь”) и бессознательном (красный – ‘возбуждающий’).

Из антропологии хорошо известно, что цвет кожных покровов любой расы человечества заключен лишь в области теплых тонов, при этом кожные покровы женщин всегда характеризуются более светлыми тонами (желтыми за счет меньшей толщины кожи и жировой прослойки) по сравнению с мужскими (красными окрасками мускулатуры) [19]. Не зря же исследователи цветовой семантики называют теплые тона приземленными, интимными, телесными [14, с. 421; 18, p. 140-153; 20, p. 186; 22, S. 115, 259]. « Теплые цвета выражают близость, замкнутость, интимность, приземленность» [18, p.139-153; 20, p.173; 22, S.186]. Таким образом, можно с большой долей уверенности предположить универсальность теплых тонов в качестве единого – для всего человечества – цветового маркера тела (бессознания как компонента интеллекта, т.е. С-плана АМИГО).

С другой стороны, все холодные цвета отдалены от реципиента не только физически (голубое/синее небо), но и физиологически: «отдаленность» холодных цветов объясняется явлением хроматической аберрации глаза 10. Очевидно, эти факторы и сказались на том, что холодные тона в большинстве мифологем означивались как неземные, духовные и/или божественные [24; 25, p. 82-90], что позволило сопоставить их с духом (подсознанием как компонентом интеллекта, т.е. с Ид-планом АМИГО).

Итак, и у мужчины, и у женщины в социуме доминирует сознание (Табл.3). Но функции их сознаний отличны друг от друга. В хроматизме СОЗНАНИЕ (как компонент интеллекта, моделируемый белым цветом) подразделяется на ПРАВО- и САМО-СОЗНАНИЕ:

ПРАВОСОЗНАНИЕ (женская душа, M(f)-план АМИГО, пурпурные цвета) – в истории мировой культуры репрезентативно характеризует женщину как хранительницу традиций, дома и очага: врожденное материнство, миролюбие, рассудочность, лучшая восприимчивость к воспитанию, вербализации и обучению; женщина всегда обладала лучшей социальной адаптацией, лучшими вербальными способностями и много меньшей (чем мужчина) криминогенностью. Да и понятие душевности, включающей и альтруизм, и социальную потребность жить «для других», как правило, соотносится с женщиной. Статистика утверждает, что перечисленными чертами характера, т.е. правосознанием в большей мере характеризуются женщины, поскольку репрезентативно они более законопослушны и в большей мере социализированы.

САМОСОЗНАНИЕ (мужская душа, M(m)-план АМИГО, зеленые цвета) - приобретенная от социума «Я-концепция», достоверно характеризующая мужчин, имеющих ярко выраженные черты повышенной самооценки, самоконтроля, самопознания и т. п. Кроме того, мужчина достоверно чаще женщин компетентен, властен, агрессивен, самоуверен и социально не ограничен вплоть до криминогенности. Иначе говоря, самосознание мужчины находится в зависимости от его подсознания, как это показывает практика чисто мужских войн, фанатических драк, охоты, «рыбалок», игровой зависимости и т.д. и т.п.

Таблица 3. Соотношение между АМИ и АМИГО

|

Динамическая структура интеллекта (личности), по К.К. Платонову [10] |

Динамическая локализация функций |

АМИ |

АМИГО |

|

Социально обусловленные качества |

кора, левое полушарие головного мозга |

Сознание |

M(f) |

|

Уровень подготовленности (личного опыта) |

M(m) |

||

|

Особенности психических процессов |

подкорка, правое полушарие |

Подсознание |

Id- |

|

Биологически обусловленные особенности |

подкорка, стволовые отделы |

Бессознание |

S- |

Заметим, что АМИГО не только по форме, но и по существу является гендерно11 оппонентной, в которой женственному осознанию социума противостоит мужская логика его формального отображения. Последнее объясняется социализирующим воспитанием мальчиков как «настоящих мужчин» ( «Не реви, ты не девочка – придумай что-нибудь, дай сдачи, и т.п.» ), которое практически элиминирует их эмпатические способности, – в отличие от природно обусловленной социальности девочек ( «Поплачь милая, поплачь, и все пройдет» ).

И эта социализация мужской «Я-концепции», с одной стороны, необходима обществу как надежная опора для будущего поколения женщин, а с другой, по-видимому, может представлять серьезную опасность для развития общественных отношений на основе права. Таким образом, сознание как компонент АМИ подразделяется на вербальную душевность социально фемининного правосознания (Мf) и формальную логику искусно социализированного маскулинного самосознания (Mm).

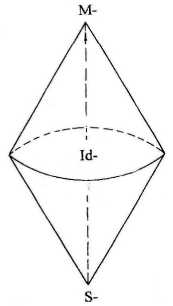

Сопоставление гендерной семантики диаметрально противоположных (контрастных) цветов в центре АМИГО на рис.2 наглядно продемонстрировало нам и нейтрализацию эмоций, по В.Вундту, и оппонентный характер цветовой модальности, и собственно ту самую «противоречивость» нашего интеллекта, о которой размышлял еще Гете: «Как только глаз видит какой-нибудь цвет, он сейчас же приходит в деятельное состояние, и его природе свойственно, столь же бессознательно, как и неизбежно, породить другой цвет, который вместе с данным содержит цельность всего цветового круга. Один отдельный цвет возбуждает в глазу посредством специфического ощущения стремление к всеобщности» [1, с. 261-358, 523-529].

Рис.2. Гендерные треугольники по Рунге-Гете и АМИГО

Об этой всеобщности – не только для глаза и/или мозга, но и вообще говоря, для всей истории человечества, – замечательно говорил Платон (Зак.816 е): «и вообще, противоположное познается с помощью противоположного, если только человек хочет быть разумным». Но т.к. «человек» это родовая абстракция, то в хроматизме были выявлены конкретные видовые предикаты этих противоположностей, что было осуществлено на основе цветовых канонов, которые тысячелетиями воспроизводились в памятниках мировой культуры.

Поскольку человеческое тело любой расы имеет окраску теплых тонов (коричневые, красновато-оранжевые, желтые), то в цветовом круге эти цвета находятся слева и в самом деле передают цвета человеческого тела, то есть бессознания (S-планов АМИГО). Духовный характер холодных цветов связан с правой стороной цветового круга, описывающей именно цвета подсознания (Id-плана АМИ) — духовные цвета, взаимопритягающе противостоящие телесности другого пола или гендера. И, наконец, душа. В круге цветов зеленый и пурпурный цвета тоже противоположны. И противостоят они подобно тому, как в социуме противостоят мужчины и женщины (М-планы АМИ), притягивая и отталкивая друг друга всеми своими достоинствами и недостатками. При этом гендерный характер цветовой семантики в исключительных случаях (15%) может создавать обратные распределения интеллектуальных компонентов обоих партнеров для создания динамически устойчивой гомеостатической системы.

Обратим внимание, что античная дилемма ( одноименные или противоположные сущности притягиваются друг к другу? ) здесь решается вполне наглядно. При этом, если в N-условиях одноименные и разноименные компоненты АМИГО имеют контрастные (противоположные) цвета (П-З), то в Е-условиях они близки друг к другу.

Удобство использования цвета в качестве адекватного референта было замечено практически во всех культурах и широко использовалось в самых различных жизненных ситуациях. В.Г. Кульпина отмечает важность учета условий, при которых анализируется семантика цвета. При этом цветообозначение внешности человека, согласно выводам В.Г. Кульпиной, — это гендерно обусловленное явление: целый ряд цветовых характеристик касается только женщин или только мужчин в зависимости от условий наблюдения.

Однако еще недавно можно было встретить любопытное мнение, которое совершенно не считалось с различными условиями существования человека. Так, например, говорили, что ввиду различных условий существования и развития одни и те же цвета в различных культурах символизируют различные, а бывает, и противоположные явления. И поэтому нельзя свести воедино исторически сложившиеся у многих народов системы цветовой символики. Обычно для подтверждения этого мнения приводились цвета траура: белый на Востоке и черный на Западе, что и приводило исследователей к парадоксальному выводу.

Для хроматического разрешения этого различия обратимся к семантике гендера и ахромных цветов. Легко заметить, что мужчина уже третье столетие существует в сером и/или в обычной одежде, тогда как женская одежда для Е условий тщательно регламентируется в отношении цвета. Поэтому речь идет о траурных одеждах женщин. С этих позиций представим всю «цельность» логики АМИ в масштабе мировой культуры. Как известно, на Западе женщины обычно носят белые одежды («Женщина в белом» и т.п.), тогда как на Востоке — черные (черные мандилы у хевсурок, черные покрывала (буибуи) у кениек и т. п.). В трауре же, как и в любых других экстремальных условиях жизни, женщины надевают черное на Западе и белое на Востоке12.

Итак, во всех случаях женщина оказывается правой — и белый и черный цвета олицетворяют женственную категорию ИНЬ [18, р. 72; 22, S. 139]. Иначе говоря, во всех случаях женщина надевает одежды свойственных ей цветов — и белый и черный цвета являются женскими, и в то же время оппонентными друг другу в различных условиях жизни. И женщина лишь выбирает цвет экстремального состояния, который всегда был, есть и будет дополнительным к цвету ее обычных условий существования.

Вспомним, что в конфуцианстве белый и черный цвета характерны для женственной категории Инь, тогда как красный цвет характеризует мужественную категорию Ян. Иначе говоря, мужское начало представляет собой границу между двумя крайними проявлениями женского интеллекта: между «светом» его социализации и «тьмой» сексуализации. Единственное уточнение — если раньше роль этой границы играло красное, физически-активное бессознание мужчины, его физическая сила, то сегодня — его серое, духовно-творческое подсознание, его интеллект.

И лишь внешнее проявление оказывается гендерно различным, как это наглядно показывают различия в предпочитаемых цветах, выявляемые по соответствующим семантическим полям. Следует отметить, что и цветовосприятие, и цветопредпочтения в нормальных условиях, как правило, оказываются диаметрально противоположными тем, что наблюдаются в экстремальных состояниях. Это касается как древних, так и современных культур.

Поскольку принятое выше определение цвета включало в себя хроматические планы множества разнородных вещей и их отношений, то с помощью этих планов можно анализировать и классифицировать и самые «бесцветные» вещи, и в частности, «привязать» гендерные функции интеллекта к каждому из «атомов» АМИГО и далее классифицировать их по этим «атомам» (Табл.4).

Таблица 4. Корреляция между планами АМИГО и гендерными доминантами

|

Объект \ Планы |

С- |

Ид- |

М(m) |

M(f) |

|

Предикаты планов АМИ |

Бессознание |

Подсознание |

Самосознание |

Правосознание |

|

Функции хром-планов |

цветоощущение |

цветовосприятие |

цветопредставление |

цветообозначение |

|

Психолингвистика |

Стимул |

Перцепт |

Перцепт имени |

Имя цвета |

|

Онтология цвета |

Предметный |

Сублимированный |

Апертурный |

Опредмеченный |

|

Род логики |

Генная |

Образная |

Образно-формальная |

Формальная |

|

Гендерные доминанты |

f >> m |

m >> f |

m ≥ f |

f > m |

|

Моделирующий цвет |

Теплые тона |

Холодные тона |

Зеленый |

Пурпурный |

Таким образом, в хроматизме оказалось возможным выявить гендерные предикаты цветовых канонов, которые не только тысячелетиями воспроизводились в памятниках мировой культуры, но и сохранились до сегодняшнего дня. Недавно эти «предпочтения» были выявлены одновременно у англичан и китайцев: женщины чаще выбирали пурпурные оттенки и отвергали зеленые, тогда как мужчины предпочитали сине-зеленые тона [23]. Т.е. с учетом граничных условий Восток ничем не отличается от Запада.

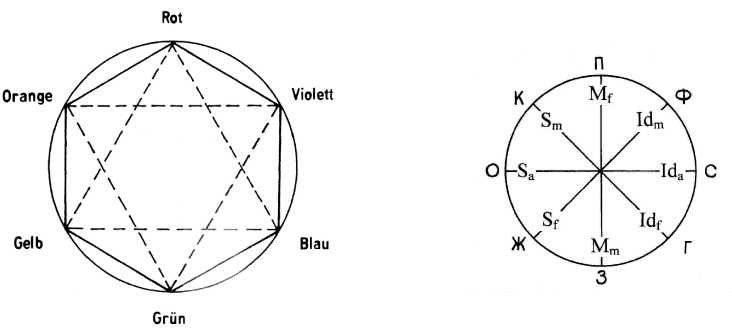

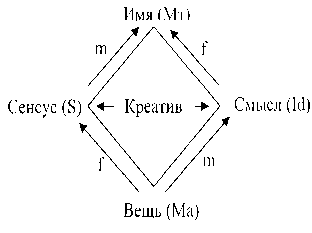

На базе документальных данных в хроматизме было установлено, что при нормальных условиях существования в женственном интеллекте доминирует сознание, а в мужественном – подсознание, тогда как в экстремальных условиях в женственном доминирует бессознание, а в мужественном сознание. Однако вряд ли для кого будет открытием тот факт, что сознание настроено исключительно оппозиционно по отношению к истинному творчеству. Ибо сознательное сохранение традиций категорически не может смириться с их разрушением, – хотя бы, по Ницше. И если истинное творчество (создание никому неизвестного ранее и логически невыводимого) мы можем соотнести с Е условиями (виртуальным пространством существования), то вряд ли кто будет сомневаться, что женщине-творцу требуется трансцендентный переход от предикатов С-плана АМИ (бессознания) через Ид-план, только после которого и может возникнуть истинное понятие Мт плана АМИ. Соответственно, мужчине-творцу приходится постоянно вынашивать свои образы Ид-плана в женственном С-плане, только после чего и рождаются истинные идеи. Если же мы представим полученные здесь и в табл.4 соотношения гендерных доминант в хроматическом ромбе Н. Серова (Рис. 3), то в сопоставлении с известным семиотическим треугольником Г. Фреге получим релевантное понимание того факта дифференциальной психологии, что именно маскулинные женщины и/или фемининные мужчины и достигали «запредельных» высот истинного творчества.

Обращение культурологии к изучению цветовой семантики выявило актуальность изучения собственно психического, а не его онтологически относительно материальных проявлений типа поведения, деятельности, активности и т.д. В переводе с др. греческого psychē означает не только «дух», «душу» или «жизнь», но и такие их идеальные свойства как «характер», «настроение», «чувства» и т.п. Поясним, что понятие «идеальное» используется в хроматизме [6; 9; 12; 15; 16] как онтологический предикат «неопредмеченного», «невербализованного», «неформализованного». То есть всего того, что относится к неосознаваемым проявлениям психики. В психологии интеллекта эти свойства обычно соотносятся с метакогнитивными функциями, без учета которых, как констатирует М.А. Холодная, теория интеллекта перестает работать по существу 13 .

Как известно, «цвет» является самым идеальным «инструментарием», без учета которого изучать идеальное (психику) невозможно. Маловероятно, чтобы кто-либо мог оспорить эту аксиому хроматизма, поскольку ни один из оппонентов не смог привести более идеального атрибута психики. В хроматизме цвет — идеальное (психическое), связанное с материальным (физическим, физиологическим, лингвистическим) через чувства как их информационно-энергетическое отношение.

Архетипическая модель интеллекта (АМИ) основана именно на онтологическом представлении относительности идеального и материального. Так, в материальном плане приведенного определения, казалось бы, эклектически смешиваются физическое и лингвистическое. Однако сопоставление их предикатов показывает, что физическое материально во внешней среде, тогда как в интеллекте лингвистическое проявляет материальные свойства относительно психического.

Наглядным примером психолингвистического соответствия цвета (как идеального) и цветообозначений (как онтологически материального) может служить следующее сопоставление. Вербализованным является существенно меньшее число цветов (100–150), чем таковых может различить человеческий глаз в их оттенках (1–1,5 миллиона). Аналогичное сравнение представляют и чувства. Вербализовано примерно 100–150 их проявлений, тогда как в действительности субъект испытывает их бесконечное число, быть может, превышающее и миллионы.

Безусловно, это дает основания полагать цвет тем самым идеальным инструментарием, без которого невозможно изучение интеллекта. Однако, как и любое онтологически идеальное явление, интеллект неразрывно связан с материальным. Душу невозможно оторвать от тела без ее умерщвления. Поэтому данные психофизики, физиологии или психологии телесности дают науке о психике (как идеальном) мощные вспомогательные инструментарии, связанные с б аз о в ым ур о в н ем изучения интеллекта на уровне бессознания как компонента АМИ.

С другой стороны, душа человеческая имманентно принадлежит социуму. Поэтому социальная психология представляет обширный материал для исследований по социализации интеллекта как онтологически материального предиката, то есть интериоризованного общественного сознания относительно – более идеального – индивидуального подсознания как компонента АМИ.

Итак, интеллект является динамической системой функционально выделенных «атомарных» компонентов, каждый из которых включает в себя характеристические смыслы обработки информации как по отношению друг к другу, так и к внешней среде. Или, говоря вообще, интеллект – взаимообусловленная система таких функций как социальность сознания, эстетика подсознания и природа бессознания. Для наглядности сопоставим полученные результаты с «семиотическим треугольником» Г.Фреге в таб.5.

Таблица 5. Онтологические аспекты анализа «идеального»

|

Бытие разума |

Мир вокруг |

Тело |

Дух |

Душа |

|

Интеллект |

Внешняя среда |

Бессознание |

Подсознание |

Сознание (рацио) |

|

Планы онтологии |

Ма |

S- |

Id- |

Мт |

|

Предикаты планов |

природа |

мозг, тело |

образ-концепт |

понятие, социум |

|

Семиотика, по Г. Фреге |

Вещь (денотат) |

- |

Смысл (концепт) |

Имя (лексема) |

Для выяснения функциональной взаимосвязи между компонентами интеллекта и знаковой структурой их плана выражения представим АМИ с гендерной оппонентностью (АМИГО) в процессе самого обыденного восприятия реципиентом красочных пятен на картине художника и/или художественного текста с конкретно-цветовым описанием каких-либо вещей/отношений (табл.6).

Таблица 6. Корреляция между планами АМИГО

|

Объект \ Планы |

S- |

Id- |

М(m) |

M(f) |

|

Предикаты планов |

Бессознание |

Подсознание |

Самосознание |

Правосознание |

|

Функции планов |

цветоощуще ние |

цветовосприятие |

цветопредставлен ие |

цветообозначе ние |

|

Хромолингвистика |

Среда - Стимул |

Перцепт стимула |

Образ-концепт |

Понятие – «имя» |

|

Вид логики |

Генная |

Образная |

Образноформальная |

Формальная |

|

Семиотика, по Н. Серову |

Сенсус (Ма+S) |

Смысл (Ма+Id) |

Имя (Id+Mт) |

Имя (S+Mт) |

Различие между построениями Г.Фреге и Н.Серова представлено на рис.3, где стрелки по и/или против часовой стрелки могут служить наглядной картиной различий, рассмотренных в «Психологии исторической культурологии», между построениями «физиков и лириков». Иначе говоря, истинное творчество образуется при креативном сочетании S- и Id-планов АМИ, что, с одной стороны, подтверждает известное положение о маскулинности женщин-творцов и фемининности творцов-мужчин, а с другой, – позволяет нам вполне обоснованно объединить теории Ньютона и Гете в едином пространстве цветового круга и/или хроматического ромба знаком бесконечности ∞, который объединяет и оба полушария головного мозга, и оба «пола» в их реакции на ‘абстрактное’ и ‘конкретное’, и оба направления восприятия текста и/или цвета.

Имя ГМт)

Смысл (Id) Вещь (Ма)

а

б

в

Рис.3. Семиотический треугольник Г.Фреге(а) и хроматический ромб Н.Серова для формальной (б) и креативной (в) логики мшления

Итак, сопоставление данных табл. 2-6 с рис. 3 наглядно демонстрирует тот факт, что функции интеллекта и структура знаков (в плане содержания) явно коррелируют в семиотическом представлении классического «перехода от ощущения к мысли», что и позволяет сделать достаточно обоснованный вывод о работоспособности и/или актуальности предложенных информационных моделей культурантропологии. Ибо вряд ли кто будет спорить с тем, что наука наша должна быть ближе к реалиям, к «деталям» осмысляемой жизни, а не к мертвым абстракциям их бесцветно-бесполопонятийного представления.

Поскольку хроматизм основан на тысячелетней воспроизводимости документов мировой культуры, то, как научная теория (по Попперу [26, p.3238]), он всегда сообщает нам, что игнорирование / смешение граничных условий и/или гендера вполне могло бы его фальсифицировать 14. И теперь, можно полагать, культурологи, антропологи, историки, социологи смогут легко проверить достоверность представленных выше моделей с учетом гендера (психологического пола) и граничных (нормальных или экстремальных) условий существования индивидов и/или обществ на практике, т.е. немного отойти от техницистского когнитивизма ХХ века поближе к собственной природе.

Список литературы Цветовые концепты межкультурного взаимодействия

- Гете И.-В. К учению о цвете. Хроматика.//Избр. соч. по естествознанию. -М.: Наука, 1957, с. 261-358, 523-529.

- Думитру И. и др. Физиология воспроизводства человека. -Бухарест: Медицинское издательство,1981.

- Зинченко В.П. Субъективные заметки о психологической диагностике.//Развитие личности. -2001. -№ 3-4. -С. 121-132.

- Иванова Н.Л., Кулаева Е.В. Самоопределение женщин с различными типами гендерной идентичности//Вопросы психологии. -2011. -№1. -С. 106-115.

- Клецина И.С. Психология гендерных отношений. -СПб.: Алетейя, 2004.

- Кочура Ю.С. Отношение женщин к семейным ролям//Современные проблемы психологии семьи. Вып. 3. -СПб., 2009. -С. 50-53.

- Кульпина В.Г. Лингвистика цвета. -М.: МГУ, 2001.-470 с.

- Мифы, культы, обряды народов зарубежной Азии. -М.: Наука, 1986.

- Надеина С.Я., Ситникова У.М., Филатова О.В. Изучение взаимосвязи соматотипа по половой дифференцировке тела и гендера у юношей//Известия Алтайского государственного университета. Т. 3 (63). -2009. -С. 20-23.

- Платонов К.К. Некоторые теоретические проблемы изучения личности.//Сб. О чертах личности. -М.: Наука, 1963. -С.11-17.

- Пол и гендер в науках о человеке и обществе. -Тверь: ТГУ, 2005.

- Стефанов С., Тихонов В. Цвет READY-MADE или теория и практика цвета. -М.: РепроЦентр, 2005.

- Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. -СПб.: Питер, 2002.

- Шпенглер О. Закат Европы. -М.: Айрис-пресс, 2003.

- Ульяновский А.В. Мифодизайн: коммерческие и социальные мифы. -СПб.: Питер, 2005.

- Уляшев О.И. Хроматизм в фольклоре и мифологических представлениях пермских и обскоугорских народов. -Екатеринбург: УрО РАН, 2011.

- Bem S.L. The measurement of psychological androgyny.//J. Consult. & Clinical Psychol., 1974, V.42. P. 155-162.

- Brémond É. L'intelligence de la couleur. P.: Albin Michel, 2002. P. 140-153

- Frost P. Fair women, dark men. Christchurch: Cyberedition, 2005.

- Forman Y. (Red.) La couleur. P.: Le Temps Apprivoisé, 2003. P. 186.

- Habermas J. Erkenntnis und Interesse. Mit einem neuen Nachwort. -Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verlag, 1996.

- Heller E. Wie Farben wirken. Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH, 1999.

- Hurlbert A.C., Ling Y. Biological components of sex differences//Current Biology, 2007, V.17, N.16, p. 623-625.

- Pastoureau M. Bleu. Histoire d'une couleur. P.: Seuil, 2002.

- Pastoureau M. Dictionnaire des couleurs. P.: BONNETON, 1999.

- Popper K. Conjectures and refutations. -L.: Rontledge, 1972.

- Spearman Ch. Human abilities. L.: Macmillan, 1950.