Цветовые пространства сознания: внутренняя атрибуция цвета в социальных и личностных отношениях

Автор: Акопов Г.В., Акопян Л.С., Белоус А.В.

Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal

Статья в выпуске: 4 (33) т.10, 2020 года.

Бесплатный доступ

В представленной статье рассматривается возможность использования цветового теста отношений для изучения неречевых форм сознания. Выявлено, что совокупность цветовых стимулов обладает определенным и устойчивым эмоциональным значением. Определена закономерность «переноса» эмоциональных значений цвета на стимулы, с которыми они ассоциируются. Внутреннюю атрибуцию цвета в различных модусах сознания можно рассматривать как соответствующие цветовые пространства сознания.

Отношение, сознание, языки сознания, цвет, цветовые атрибуции, цветовая "самоидентификация"

Короткий адрес: https://sciup.org/142225764

IDR: 142225764 | УДК: 159.93

Текст научной статьи Цветовые пространства сознания: внутренняя атрибуция цвета в социальных и личностных отношениях

-

*Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 19-013-00816 «Многомерность сознания как проблема современной психологии: типологизация подходов и конструирование системы категориальных пространств»

Отталкиваясь от хорошо известного в психологии понятия отношения как явления сознания (В.Н. Мясищев) [14] мы рассматриваем словосочетания: «социальные и личностные отношения» как производные социальной установки и личностного смысла соответственно. Диагностика социальных и личностных отношений к тем или иным объектам реальной действительности, а также внутреннего (субъективного) мира человека, может осуществляться в соответствии со структурными составляющими сознания. В данной работе исследуются не вполне осознаваемые в речевом (языковом) сознании составляющие социальных и личностных отношений.

В соответствии с представлениями В.П. Зинченко о многообразии языков сознания [9], концепцией многомерности сознания В.Ф. Петренко [16], теорией

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

А.Г. Асмолова о соотношении установки и смысловых образований личности [5], мы полагаем, что цветовые атрибуции социальных и личностных отношений человека могут интерпретироваться как проявления сознания в его отражательной и репрезентативной функциях [3]. Для подтверждения данного тезиса мы привлекаем также фактический материал, связанный с явлением внутренней коммуникации личности. Участники эмпирической части исследования – студенты-психологи, которые в процессе психодиагностического обследования выражали в цветовой форме свое отношение к социальным объектам и к себе во взаимосвязи с внутренней коммуникацией (внутренний диалог) [2].

Опосредованное, неречевое выражение отношений личности к многообразным явлениям повседневной жизни наблюдается в различных проявлениях, формах, материале [6]. Наиболее представительна в этом плане литература по невербальной коммуникации [13]. В зарубежной философской и научной литературе по проблеме сознания определен более широкий спектр идентификаций сознания [1]. В частности, одна из идентификаций связана с понятием квалиа (qualia), которое можно интерпретировать как сенсорное или «перцептивное сознание». В этой логике можно метафорически выделить цветовое сознание как один из видов перцептивного сознания в его синестезийных проявлениях.

В исследовании применена методика «Цветовой тест отношений» - ЦТО, а именно – цветоассоциативный эксперимент. Первоначальная идея и процедура опыта были разработаны А.М. Эткиндом. Он исходит из предположения о том, что определенные свойства невербальных проявлений отношения к различным событиям, объектам, людям и к самому себе могут отражаться в цветовых ассоциациях к ним.

В ЦТО применяется комплект из восьми цветов цветового теста (М. Люшер), который отличается соответствующей личностной характерологией и достаточно удобен в использовании. При относительно небольшом количестве стимулов в нем представлены основные цвета спектра (синий, зеленый, красный, желтый), два смешанных тона (фиолетовый и коричневый) и два ахроматических цвета (черный и серый).

Как показывает опыт, ассоциативные реакции на цвет весьма чувствительны к изменению его сенсорных характеристик. Поэтому возникает безусловная необходимость пользоваться во всех проводимых экспериментах по диагностике психических состояний и характерологических особенностей личности строго стандартным набором цветов. Вместе с тем, в нашем исследовании не ставилась задача диагностики психических состояний и характерологических особенностей личности, и вполне возможно в этом случае использование обычных наборов соответствующих цветов.

Метод цветоассоциативного эксперимента для диагностики субъективных отношений отличается от других цветовых методов специфическим способом извлечения реакций респондентов на цветовые стимулы, а также иной поста-

Креативная экономика и социальные инновации

Creative Economics and Social Innovations новкой задачи тестового исследования. Все это позволяет считать данный способ неординарным средством личностного тестирования, при котором используется цвет как «посредник», а именно, средство переноса содержания того или иного модуса сознания в форму отношения.

Обоснование возможности диагностики субъективных отношений испытуемых к значимым событиям, объектам, людям и т.д. с помощью ЦТО основано на процедурных соответствиях переносов тех или иных значений и личностных смыслов; это достигается тем, что на первые места в ассоциативной раскладке цветовых стимулов выходят как раз те цвета, которые эквивалентны по принятому личностью значению с ассоциируемым стимулом [15].

Таким образом, идеи, содержащиеся в обосновании ЦТО, можно сформулировать следующим образом.

Во-первых, цветовая сенсорика весьма тесно связана с эмоциональной жизнью личности, в которой формируется система отношений личности [4]. Эта связь подтверждена во многих психологических исследованиях и используется в ряде психодиагностических методик, и, в частности, в тесте Люшера.

Во-вторых, эмоционально позитивные объекты и отношение к ним человек сходным образом соотносит с приятными для него цветами и, наоборот, эмоционально негативно воспринимаемые объекты, события, ситуации - с неприятными в субъективной оценке цветами.

В-третьих, если обнаруживается расхождение между данными цветовых ассоциаций и вербальными оценками тех же объектов, то это может указывать на неосознаваемое диссонантное, либо амбивалентное отношение к данному объекту.

В-четвертых, цветовые ассоциации выявляют, как правило, глубинные, частично или полностью неосознаваемые компоненты отношений, минуя при этом искажающие, защитные механизмы вербальной системы сознания (оценок) [11].

Завершающим этапом работы респондентов с ЦТО является ранжирование восьми цветов по их предпочтительности. Выделяются следующие категории субъективных отношений: три самых предпочитаемых, связанных с цветовой «самоидентификацией», и неосновные (менее предпочтительные), в личностном выборе цвета, из которых фиксируются три последних, что выражает негативное отношение личности к стимульным объектам, соответственно. Оставшиеся два цвета определяют нейтральное (индифферентное) отношение.

В качестве объектов отношения в данном исследовании студентам предлагались следующие:

перечень различных стран, расположенных в алфавитном порядке, для фиксации ассоциируемого с каждой из них цвета;

перечень профессий, включая получаемую студентами в данный момент;

Креативная экономика и социальные инновации

Creative Economics and Social Innovations краткий перечень ближайшего социального окружения (позитивное и негативное «лицо»), а также «я» студента;

процедура ранжирования восьми цветов по их предпочтительности;

три открытых вопроса о содержании внутренней коммуникации личности в процессе выполнения выше перечисленных заданий.

В качестве базы исследования был выбран Самарский государственный социально-педагогический университет города Самары. Выборку составили 23 студента-бакалавра первого курса факультета психологии и специального образования. Возраст испытуемых – от 19 лет до 22 лет, девушки.

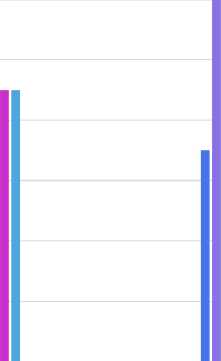

При составлении опросника в первом стимульном блоке был предложен список, расположенный и состоящий в алфавитном порядке из 14 различных стран. При обработке полученных результатов все страны были поделены на следующие группы: Закавказские страны, Европейские страны, ВосточноЕвропейские страны, Украина, Ближневосточные страны (рис. 1).

Закавказские страны Европейские страны Большие страны Украина Ближневосточные страны

-

■ Азербайджан ■ Армения ■ Грузия ■ Англия ■ Германия ■ Италия ВФранция ■ Канада ■ Россия ■ США ВУкраина в Иран в Сирия вТурция

Рис. 1 . Показатели уровня позитивности отношения к различным странам на основе цветовых выборов респондентов

Три наиболее выбираемых цвета, в нашей выборке это - красный, желтый, зеленый объединяются и рассматриваются как признак позитивного отношения в группе. По численным показателям в данной группе среди закавказских стран наибольшее количество позитивных выборов получил Азербайджан, в Европейских странах более позитивное отношение выражено к Германии и Франции, большое количество позитивного выбора относится к Канаде. Три наименее выбираемых цвета в данной группе (черный, коричневый и серый) объединяются и рассматриваются как признак негативного отношения в группе (рис. 2).

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

Рис. 2. Показатели негативности отношения к различным странам на основе цветовых выборов респондентов

По численным данным среди закавказских стран наибольшее количество негативных выборов получила Грузия, в Европейских странах наиболее негативное отношение показано к Англии, в больших странах - США, в ближнево-

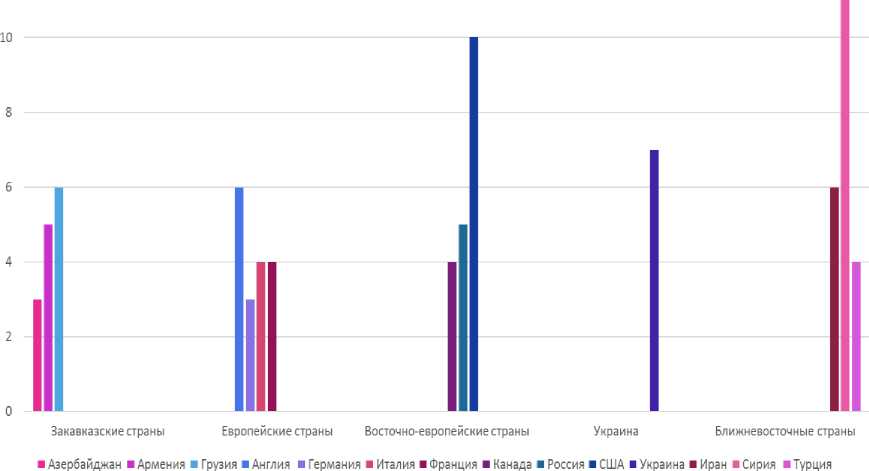

Рис. 3. Отношение студентов к различным сферам профессиональной деятельности

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

Ассоциация цвета со странами у студентов может быть связана с различными внешними и внутренними факторами, такими как: ассоциация с флагами стран; национально – культурные особенности атрибуции цвета.

Выбор ассоциируемого цвета респондентом для той или иной страны определяется также от актуального социального фона - положительного или негативного в отношении к определенной стране в текущем времени.

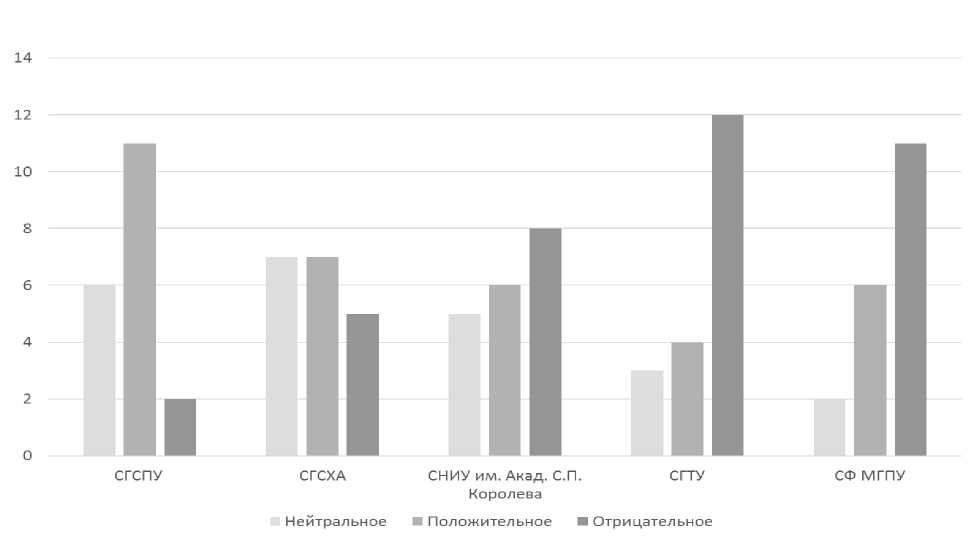

Проведя обработку полученных данных по цветовому отношению студентов к различным сферам профессиональной деятельности (биолог, социолог, этнополитолог, психолог, инженер, дизайнер), мы получили следующие результаты: отчетливо выражено позитивное отношение к получаемой студентами-психологами профессии «психолог», а из перечня вузов Самарской области к вузу пребывания (Самарский государственный социально-педагогический университет); противоположное, т.е. негативное отношение – к профессии «инженер» и, соответственно, Самарский государственный технический университет (рис. 4). Полученные результаты не противоречат исходным теорети- ческим положениям исследования и подтверждают валидность используемого методического аппарата.

Рис. 4. Отношение к представленным вузам

В современном обществе человеку для осуществления самоидентификации приходится более активно использовать свои внутренние коммуникативные ресурсы. В теоретическом плане феномен внутренней коммуникации личности определяется как универсальный процесс имплицитного существования сознания и самосознания. Согласно концепции Л.С. Выготского о системном и

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations смысловом строении сознания, конкретизированной А.Н. Леонтьевым в теории деятельности и развитой применительно к самосознанию личности В.В. Сто-линым [17], можно сформулировать теоретическое предположение о том, что внутренняя коммуникация (диалог) является носителем и реализатором смысловых процессов сознания и самосознания личности.

Понятие «внутренний диалог» имеет множество трактовок. В узком смысле внутренний диалог исследуется как механизм функционирования самосознания (Г.М. Кучинский, И.С. Кон, В.В. Столин, А.В. Визгина и др.). Так, Кучинский определяет внутренний диалог как одну из форм общения человека с самим собой, существующую в неразрывной связи с другими формами аутокоммуникации. По его мнению, внутренний диалог опосредует принятие решений [12]. Визгина характеризует внутренний диалог как развернутую внутреннюю речевую активность субъекта, направленную на значимые для него объекты действительности и собственного Я [7].

Мы дифференцируем явления внутренней коммуникации и внутреннего диалога по критерию: общее – частное, т.к. в отличие от диалога, коммуникация может носить монологический характер.

В нашем исследовании студенты после выполнения цветовых заданий, отвечали на вопросы, связанные с внутренней коммуникацией. Это, в частности, следующие вопросы:

Замечали ли Вы, что в процессе выполнения заданий имел место внутренний диалог (внутреннее общение), например, возможно Вы задавали себе какие-либо вопросы?

Каков характер внутреннего диалога?

Какое задание вызвало более активный внутренний диалог?

Анализ ответов респондентов показал, что в основном все участники прислушивались к своему внутреннему «Я»; из общего числа участников 5 человек отметили отсутствие внутренней коммуникативной активности.

Вопросы, адресованные самим себе, во внутреннем диалоге выглядят следующим образом: выбор цвета для людей и выбор цвета для стран часто ассоциировался у респондентов с флагами стран или событиями, которые происходили именно там; также это было связано с выбором реальных людей и с анализом их поступков; помогали точные представления и образы.

Как оказалось, в процессе внутренней коммуникации в качестве «пусковых» моментов у студентов выступают следующие: сложность в сопоставлении цвета с той или иной страной; небольшой список вузов г. Самара; сложность в анализе поступков, слов чтобы соотнести определенный цвет соответствующему человеку; дополнительный анализ (поиск) в себе, в своем прошлом, и в настоящем, заставляет задуматься о выбранных людях и отношения к ним; недостаточное количество выбора цвета испытуемым.

Подводя итог исследованию, можно сделать следующие выводы:

Креативная экономика и социальные инновации

Creative Economics and Social Innovations

Понятие «отношение» (В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов) представляет важную составную часть категории «сознание», определяя вместе с когнитивной составляющей структурную целостность сознания.

Цветовое опосредствование вербального сознания (цвето-ассоциативный язык сознания) отображает (проецирует) один из множества языков сознания в любом из его модусов, актуализируя для этого механизм синестезии.

Каждый из модусов сознания (этнополитический, профессиональный, личностно-социальный и др.) в цвето-ассоциативном языке репрезентирует соответствующе заданной размерности (избранная вариация фиксируемых параметров) пространства субъективных отношений, отображая категориальное пространство сознания в идентификации сознания как субъективного явления.

Полученные в исследовании эмпирические данные подтверждают, что каждый из используемых цветовых стимулов обладает определенным и устойчивым эмоциональным значением; существует закономерность «переноса» эмоциональных значений цвета на стимулы, с которыми они ассоциируются; внутреннюю атрибуцию цвета в различных модусах сознания можно рассматривать как соответствующие цветовые пространства сознания.

В качестве перспективных задач применения цветового теста отметим необходимость дальнейшего, «глубинного» изучения эмоциональных значений используемых цветов, как способа «замещения» аффективно-перцептивного сознания когнитивным сознанием и, наоборот, а также роли эмоциональноличностного сознания в этих переносах.

Список литературы Цветовые пространства сознания: внутренняя атрибуция цвета в социальных и личностных отношениях

- Акопов Г.В. Психология сознания: Вопросы методологии, теории и прикладных исследований. М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 2010. 272 с.

- Акопов Г.В., Белоус А.В. Внутренний диалог с позиций двухфакторной модели сознания // Психология диалога и мир человека: памяти Г.В. Дьяконова. Сборник научных трудов. Т. 3. Уфа: БашГУ, 2019. С. 22-26.

- Акопов Г.В., Дорошко Г.П. Пространства категорий в проблеме сознания в Российской психологии советского периода // Мир психологии. 2019. №2(98). С. 48-57.

- Акопян Л.С. Многомерный подход в изучении эмоциональных явлений // Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность: сб. ст. Ч. 1. / под ред. В.С. Белгородского и др. М.: МГУДТ, 2016. С. 24-28.

- Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии. М., 2002.

- Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.

- Визгина А.В. Выявление внутренних диалогов в письменной монологической речи // Инновации в науке: сб. ст. по материалам LXII междунар. науч.-практ. конф. № 10(59). Новосибирск: СибАК, 2016. С. 134-144.

- Драгунский В.В. Цветовой личностный тест. М.-Мн. 2001.

- Зинченко В.П. Психологическая педагогика. Ч. I. Живое Знание. Самара: 1998. 216 с.

- Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самопознание. М.: Политиздат, 1984.

- Кроник А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия: Методы самопознания, психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути. М.: Смыслы, 2003. 284 с.

- Кучинский Г.М. Психология внутреннего диалога. Мн., 1988.

- Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание. Ростов н/Д: Феникс, 1999. 608 с.

- Мясищев В.Н. Сознание как единство отражения действительности и отношений к ней человека // Проблемы сознания: материалы симп. М., 1966. С. 126-132.

- Практикум по возрастной психологии / под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. СПб.: Речь, 2002. 694 с.

- Петренко В.Ф. Многомерное сознание: психосемантическая парадигма.: Новый хронограф, 2010. 437 с.

- Столин В.В. Самосознание личности. М.: МГУ, 1983. 284 с.