Данные для реконструкции текстильных технологий и некоторых элементов одежды поздней бронзы и раннего железного века в южной зоне Балтийского моря

Автор: Слюсарска К.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы к истории костюма

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

Для некоторых времен и регионов у археологов не так много возможностей по изучению костюма древних эпох. Костюм - это мощный инструмент общения, регулирования или формирования социальной практики. Кремация как погребальная традиция эпохи поздней бронзы сопряжена с отсутствием прямых источников для реконструкции одежды. Ситуация меняется во время раннего железного века с появлением новой погребальной традиции (лицевых урн) с представлением фигуры человека. Основной целью исследования является сбор опубликованных и рассеянных в литературе данных для реконструкции текстильной продукции и некоторых элементов одежды позднего бронзового и начала железного века из современной Польши.

Текстильные изделия, одежда, бронзовый век, железный век, лужицкая культура, поморская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/143173144

IDR: 143173144 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.228-246

Текст научной статьи Данные для реконструкции текстильных технологий и некоторых элементов одежды поздней бронзы и раннего железного века в южной зоне Балтийского моря

Таким образом, наша попытка реконструировать некоторые составляющие костюма основана на ограниченных данных: текстильных отпечатках на глиняных литейных формах, наличии в погребальном инвентаре ювелирных изделий или предметов для крепления одежды.

Одежда является не только средством защиты от условий окружающей среды. Прежде всего это мощный инструмент коммуникации, регулирующий или формирующий социальную практику. Это особенно относится к церемониальным костюмам для свадьбы и похорон. На наш взгляд, погребения дают представление только о церемониальной одежде, хотя некоторые ее элементы могут быть аналогичны повседневной. Но главная цель повседневной одежды для человека состоит в том, чтобы создать защиту и комфорт. Коммуникационный аспект остается в ней на заднем плане. Церемониальная одежда в первую очередь дает информацию по возрасту, полу, социальному статусу и идентичности погребенного, а также и о самой церемонии. Среди многих элементов церемониального костюма на первом месте по информативности стоят: цвет, головной убор и украшения. Цвет бывает известен менее всего, но головной убор и ювелирные изделия, наоборот, известны достаточно хорошо.

Хронологический диапазон рассмотрения охватывает период развития в южной части Балтийского побережья лужицкой культуры, принадлежащей кругу культур полей погребальных урн и следующей за ней поморской культуры. Период длится более 1000 лет, с XIV по IV в. до н. э. (начиная от рубежа III и IV периодов бронзового века по конец периода А латенской эпохи).

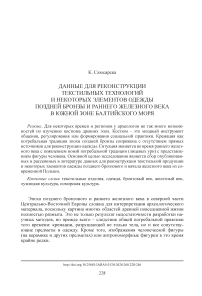

Целью статьи является сбор опубликованных и рассеянных в литературе данных для реконструкции текстильной продукции и некоторых элементов одежды позднего бронзового века и начала железного века из современной Польши. Представленное исследование состоит из двух частей. Первая посвящена анализу сохранившихся доступных фрагментов текстильных изделий и их отпечатков. Расположение археологических памятников, упомянутых в тексте, показывает карта (рис. 1). Оценка сырья и технологии изготовления текстильных изделий в этой части основана на микроскопических анализах, результаты которых доступны в литературе. Полный список включает табл. 1 (остатки веревки) и табл. 2 (текстильные остатки). Вторая часть посвящена возможной реконструкции некоторых элементов одежды на основе немногочисленных иконографических данных и материала трупоположений. Данные об одежде чрезвычайно редки и неоднозначны. Очень мало иконографических данных и совсем нет сохранившихся элементов одежды (за исключением кожаной накидки из Дрвенцка). Основываясь на распределении украшений, связанных с верхней частью тела, в скелетных могилах из Верхней Силезии и западной части Малой Польши, мы можем оценить только разнообразие головных уборов в зависимости от пола. Некоторые намеки в этом отношении были получены на основе анализа элементов, представленных на урнах поморской культуры.

Табл. 1. Остатки веревок

|

сЗ 1 й |

8 S ?8 ей |

1 7^ 33 40 Q О -^ 5 ^ ^ О1 |

1 7^ 33 40 Q <3 -н 5 ^ ^ О1 |

eq о 33 о\ О ^н |

о 8 ^ |

8 1 |

8 ^ т8 СЙ |

-рэ 'К § 04 33 5 —1 -5 Р а^а |

N О ^ с? о ^ Сц 0.1 |

8 'SS ^ Зо |

<й S2 О о 0^04 |

|

сЗ m о s s о СП с |

N |

03 О сЗ Н I <3 И S & и 5 VO О to о о кто |

03 О сЗ Н I сЗ И й А У § Ю О to о о кто |

X 3 ч и |

X 3 ч и |

N Ей |

(Z) N (/) О1 N |

N Ей |

|||

|

|

еч Ч С о S |

>S и СТ сЗ сп |

>И и СТ сЗ СП |

'и |

u S а а К И |

3 5 сЗ СП |

3 сЗ СП |

||||

|

сЗ н 5 с |

S S оз m m |

о о о т |

О И о о т |

3S 3 и 5 с а |

S S О т т |

S т о А о т |

S S О т т |

О о о т |

сЗ S 03 т т |

3S 3 и с а |

|

|

S S н g S |

Й g сЗ СП •& |

й g сЗ СП •& |

й g сЗ СП •& |

Й g сЗ СП •& |

и g сЗ |

И g сЗ СП •& |

о Й с о |

Й g сЗ СП •& |

й g сЗ СП •& |

Й g сЗ СП •& |

й сЗ СП •& |

|

сЗ о & СТ Й |

9 к |

9 к |

9 к |

а к |

а О > |

а Ди О я > К |

а Ди О я > К |

а О > |

а О > |

9 к о сЗ к |

а О |

|

с СТ Н |

5 и |

СТ vo 2 ^ § 5 2 3 |

СТ § 5Р § S^ |

S Р Р ю 2 |

5 |

М 40 S 0.1 § 5 ° 2 2 а |

35 5 s >S о |

S т § 5 20 |

S в о о 2 = |

S I-- 2 § 5 20 |

ч ст о |

|

о 03 о m |

8-s ^ |

со оз 03 S Ч S -^ к S |

со зз о S Ч СТ -^ и В KS- |

О v R g 9^ ^ ® о ■£ -S s 5 2 Б s & Я 5 ч а 2 о s |

S3 р CS |

СО ы 4^33 ^§и |

о 8^ И "^ PQS |

Р О зз OS |

Р О зз и р OS |

б S ^ 4^3 ^Р- |

р а^ |

|

о 2 |

03 и s |

Р §S |

S Н SS9 |

2 |

т зз |

СТ.33 ^к^ &(5 s^ |

3 « ;f ® -s §. ц p£Sp |

И 5s р eS |

сЗ СТ ” -8 >^ 33 ^о Рн аа, ^ |

О 2 й 2 §,Л S' |

|

|

|

С-1 |

СО |

V-) |

40 |

оо |

04 |

о |

’—1 |

Табл. 2. Список остатков текстильных изделий

|

сЗ Н к & к |

С-1 |

71 |

т |

ч |

*7 О1 |

^D |

чо |

о |

ОО |

04 |

8 |

||||

|

сЗ 1 & S |

8 |

-S N N О «О 40 О 04 ^) — |

0-1 8 “К |

04 £1 |

-S 8 bo "в О 2 95 8 |

1 в =^ ^ ^ § о ”3 04 |

ц'З ^^ |

"1 о ^ ^ 8 |

8 о ^ ^ 8 |

8 1 |

8 о ^2 95 8 |

8 ^ о 2 95 8 |

04 В1 bo ^ |

||

|

сЗ m о & Й |

9 к |

9 к 9 к |

Щ о 5 |

9 к 9 к |

9 к 9 к |

9 к |

9 к 9 к |

9 к |

9 к 9 к |

9 к 9 к |

9 к сЗ к |

а сЗ 9 ш о > |

9 к о сЗ к |

9 к о сЗ к |

|

|

сЗ И и о S с S н |

о Й с о |

о Й с о |

S Й у с о |

aS 3 со S н Д S И сЗ S Рн SO |

aS 3 со S Н Д S И сЗ S Рн SO |

1S 3 сЗ со S Н S О сЗ S О |

>5 3 сЗ т о со s н S О сЗ S о |

о Й с о |

1S 3 сЗ со S Н S О сЗ SO |

S Й с о |

3 о „ о § 6 О 2 т сз о S О |

о Й с о |

1S 3 сЗ о со s н S И сЗ so |

1S 3 сЗ о со s н S И сЗ SO |

|

|

с S Н |

5 ч у |

о ч Он о |

о ч Он о |

ч S о S |

ч S о S |

ч S о S |

ч S о S |

ч S о S |

ч S о S |

ч S о S |

ч S о S |

о и о о с |

ч S о S |

ч S о S |

|

|

о о m |

9? 9 _з о ^ 2 Ч |

g-| & 6 9 8 и g ^S |

о 9^ о .2 о "^ Ч 22 .2 то |

со 9^ 8 § aS. |

S со S ^4 s S |

S со S ^4 8s s S |

^ ^3 о б и S о t^ |

"о ч о О |

о Он о б ч о |

о« I § 2 S |

9? S о б 8 о |

о << ч .2 то |

9? б ч О |

S 8 9? Ч S ^4 8 2 aS |

|

|

о |

5 & а № |

9? -5 1 № |

8 3 £■ о т о 8 и |

| т о Ю |

Q В & 2 о t^ |

Q ч сЗ 2 о t^ |

S т сЗ т |

^ а S |

S -^ & ^82 |

s о 8'^ 11 |

сз^ S § ^ СЗ /-Ч Н в 8 Рн — “Д |

м о о bo 5 s |

2 В ^о, ч О^ |

CL> У и |

|

|

сЗ с ® 8 S |

И н Ч V z К ч л Н с и о 3 4ft У о о н с с |

Окончание табл. 2

|

cd Н к & к |

8 |

7 гч |

ri |

7 С-1 |

7 О1 |

'sO |

8 |

(М ri |

8 |

чо О1 |

8 |

||||||

|

сЗ 1 & S |

гч 8 5 -к ^ |

1 =^ ^ 40 § о |

ГЧ 8 1 |

1 =^ 7^5 ^ § о "5 (М |

1 =^ ^ ^ § о -^ ея |

.^8 ^ 8 |

Cxi 8 'К =5 |

8 |

О 8 |

-8 N N О со ^О Q <^ ^) -Н |

40 8 |

г о <300 ^Ц 0.1 |

|||||

|

сЗ К m о ё ч |

ffl о 5 |

9 к |

9 к 9 к |

9 к |

9 к |

9 к 9 к |

Щ о |

о сЗ к о > |

о сЗ к ffl о > |

9 я 9 я |

ffl о 5 |

ffl 9 я |

|||||

|

сЗ и о S с S н |

S Й с о |

3 сЗ § 5 Д S S^ |

S Й с о |

3 сЗ о „ S н 2 5® й CU О О S -О |

>s сЗ со S н S^ |

>s сЗ со S Н SO |

S Й с о |

S Й г с о |

о Й г с о |

>s 3 сЗ о со s н S S о |

S Й г с о |

о Й с о |

|||||

|

с S Н |

Е |

ч S о |

л ч S о S |

S о 2 |

ч S о |

ч S о S |

CL> 5 ч о |

5 |

5 м |

ч S о S |

V О с |

ч о |

|||||

|

о о m |

л "^ то |

о со aS. |

2? 9 ^3 CU О К S 8 о ^ |

со 2? о -S4 S s S |

со 2? о ^^ aS. |

2? S ^3 (L> О К S о |

CL> о .^ л "^ то |

о .^ л "^ то |

о .^ л "^ иг |

б о |

о .^ л "^ то |

о .^ л "^ то |

|||||

|

о |

В 8 g ^ О т V 8 и |

Q ч сЗ 2 О t^ |

-S S о S |

Е Q сЗ О t^ |

Q сЗ 2 О t^ |

S т сЗ СО |

8 3 £■ о т CL> 5 и |

ст 8 s^ |

5 о & о Рн |

'$1 ю т О |

Чз 8 Й о 4 S с в |

к 5 к Эг К и |

|||||

|

сЗ с ® § S |

с Л cd н |

сЗ * & сЗ н |

1 S 5 н к |

« 2 у & S ^ Н сЗ О М СЗ Н Ч CL> со о |

о ё о К |

Рис. 1. Текстильные изделия а – шнуры, б – текстиль, ткани, сетка (нумерация местонахождений на карте см. в табл. 1 и 2)

Источники для изучения технологии ткачества

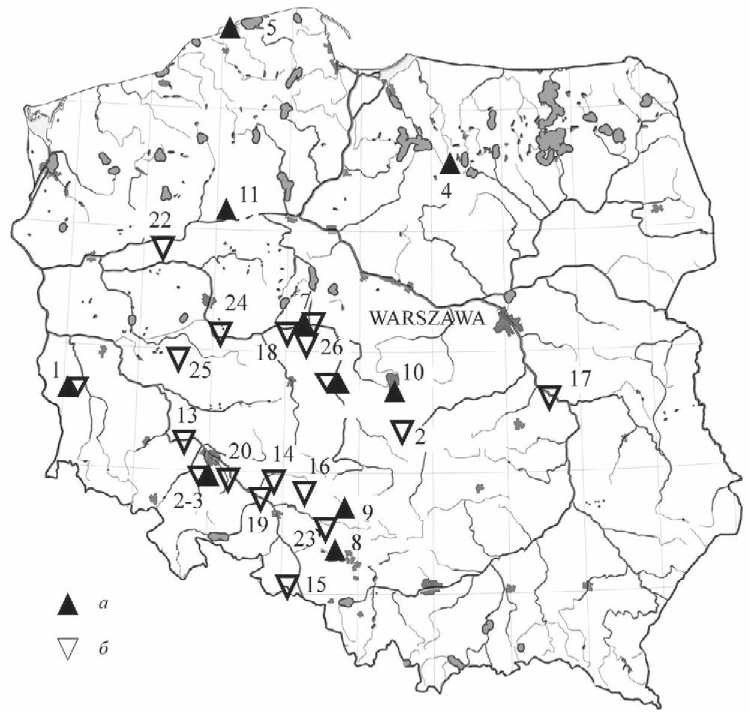

Текстиль как таковой не сохранился, но косвенными данными могут быть отпечатки ткани (на керамических изделиях, бронзовых предметах, глиняных литейных формах и стеклянных бусинах), остатки и отпечатки веревки или других материалов типа войлока. Фрагменты веревки сохранились на бронзовых предметах из кладов: Бешкув, мун. 1 Ясень ( Bieszków, gm. Jasień ) ( Sikorski , 2013.

S. 559–562); Желазо, мун. Смолдзино ( Żelazo, gm. Smołdzino ) ( Krzysiak , 2006. S. 187–217) (рис. 2: 1 ); а также возле болотной мумии из Дрвенцка, мун. Оль-штынек ( Drwęck, gm. Olsztynek ) (рис. 2: 3 ) ( La Baume , 1940. S. 17–22). Часть материалов является фрагментами одежды, повторно использованными в производстве керамики или в металлургии, другая часть была сделана специально для технических целей (коврики, контейнеры). Находки отпечатков текстиля и веревки часто встречаются при раскопках, но возможность оценки технологии изготовления или определения сырья в этом случае крайне ограничена в связи с изменениями в процессе формирования отпечатков. Огромное количество данных связано с бронзовой металлургией: отпечатки ткани найдены на многочисленных глиняных литейных формах. Текстильные изделия использовались в гончарным производстве для обработки поверхности керамики. Самая большая коллекция отпечатков текстиля на керамике обнаружена на городище среднего периода эпохи бронзы Брущево, мун. Смигель ( Bruszczewo, gm. Śmigiel ) ( Podkańska , 2012. S. 207–213).

Способы производства пряжи и тканей

Большое количество пряслиц, найденных на поселениях бронзового века, показывает, что метод прядения с использованием веретена был общеупотре-бим. Использовались оба направления крутки – S и Z. Пряжа свивалась по часовой стрелке и состояла из двух или более нитей, скрученных, как правило, с использованием крутки SS или SZ.

Ткацкие грузики часто встречаются на поселениях. Это указывает на использование вертикального ткацкого станка. Вероятно, использовались и ткацкие дощечки, хотя они не сохранились до наших дней из-за непрочности материала изготовления.

-

А. Веревки и нити . Cамым ранним в анализируемой группе данных является материал могильника раннего бронзового века Смярдово-Краеньске, мун. Краенка ( Śmiardowo Krajeńskie, gm. Krajenka ). Он демонстрирует использование плетенного в 3 нити шнура из растительных волокон, прикрепленного к наконечнику стрелы ( Rola, Sikorski , 2010. S. 225–229). По другим материалам

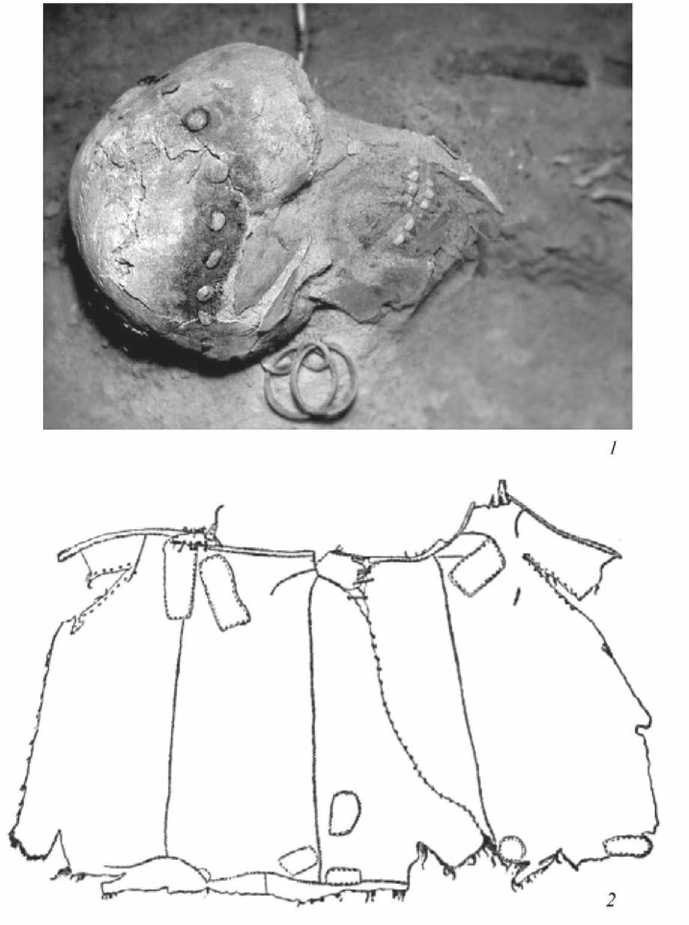

Рис. 2 (с. 234). Остатки текстильных изделий

1 – фрагмент веревки, Желазо, мун. Смолдзино, воеводство Поморское ( Żelazo, gm. Smołdzino, woj. pomorskie ) ( Krzysiak , 2006); 2 – полотняное переплетение, Янковице, мун. Ола́ва, воеводство Нижнесилезское ( Jankowice, gm, Oława, woj. dolnośląskie ) ( Sage , 1934); 3 – фрагмент веревки, Дрвенцк, мун. Ольштынек, воеводство Варминско-Мазурское ( Drwęc-k-Dröbnitz, gmOlsztynek, woj. warmińskio-mazurskie ) ( La Baume , 1940); 4 – эластичная сетка ( sprang ), Свибе, мун. Велёвесь, воеводство Силезское ( Świbie, gm. Wielowieś, woj. śląskie ) ( Łaszczewska , 1966); 5 – полотняное переплетение – Домаслав, могила 8893, мун. Кобежице, воеводство Нижнесилезское ( Domasław, ob. 8893, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie ) ( Maik, Rybarczyk , 2016. Фото J. Słomska); 6 – саржа, Домаслав, могила 384, мун. Кобежице, воеводство Нижнесилезское ( Domasław, ob. 384, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie ) ( Maik, Rybarczyk , 2016. Фото J. Słomska)

известно изготовление скрученной веревки (Бешкув, Желазо, Дрвенцк). Нити и шнуры, как правило, изготавливались из нескольких волокон в системе Z/XS-крутки: Конин-Груец, мун. Конин ( Konin-Grójec, gm. Konin ). Кроме растительных волокон или волоса животных использовались волокна сухожилий: Павелки, мун. Кохановице ( Pawełki, gm. Kochanowice ).

Б. Ткани . Оба переплетения, полотняное и саржевое, в это время использовались. С определенными оговорками на основании этих данных можно предположить, что отпечатки на металлических предметах оставлены тканями полотняного переплетения. Такая интерпретация предложена для отпечатков тканей с памятников более ранних этапов бронзового века: Смярдово-Краень-ске, мун. Краенка ( Śmiardowо Krajenskiе, gm. Krajenka ) ( Rola, Sikorski , 2010), и Брущево, мун. Смигель ( Bruszczewо, gm. Śmigiel ) ( Podkańska , 2012. S. 207– 213); a также – конца эпохи бронзы и начала железного века: Слугоцинек, мун. Голина ( Sługocinek, gm. Golina ) ( Krzyszowski, Sikorski , 2010. S. 111–124), и Беш-кув, мун. Ясень ( Bieszków, gm. Jasień ) ( Sikorski , 2013. S. 559–562). На металлических объектах, как правило, остаются отпечатки от полотняного переплетения (рис. 2: 2 ) или его вариантa – репса (рис. 2: 5 ) Этот тип переплетений является общим для бронзового и начала железного века. На коллекции керамики, связанной с ранним бронзовым веком ( Podkańska , 2012. S. 207–213), были обнаружены отпечатки тканей полотняного переплетения. Обычное переплетение в базовой версии 1 × 1 или в вариантах 2 × 2, 3 × 2, по-видимому, является основной техникой бронзового века, тогда как саржевое переплетение (рис. 2: 6 ) связано с началом железного века ( Maik, Rybarczyk , 2016. S. 25–42).

Саржевые переплетения были обнаружены на 16 глиняных литейных формах с лужицкого городища Бнин ( Bnin ) 2 . Сырьевой материал из Бнина не определен, известно, что это была ткань высокого качества с приблизительной толщиной волокон 15–16 мкм. В ней использованы нити из двух волокон, сплетенные в направлении по часовой стрелке. Приблизительная толщина нити основы: 340 мкм, для утка – несколько толще – 410 мкм ( Fogel, Sikorski , 2006. S. 503–517). Отпечатки ткани саржевого переплетения найдены на расплавленной стеклянной бусине в могиле 112 на могильнике Кетш, мун. Кетш ( Kietrz, gm. Kietrz ) ( Gedl , 1973. S. 165).

-

В. Вязаные изделия . Достаточно многочисленные данные разных периодов бронзы и раннего железного века подтверждают использование эластичного текстиля – вязаных изделий или гибкой сети из одной нити. Следы этих материалов в виде отпечатков зафиксированы на керамике поселения Щепи-дло, мун. Кшимув ( Szczepidło, gm. Krzymów ), датированного серединой бронзового века и связанного с кругом культур курганных погребений ( Sikorski , 2016. S. 503–521). Отпечатки сетки, относящиеся к периоду развития лужицкой культуры, найдены на бронзовых изделиях из Конин-Груец ( Sikorski , 2001. С. 377–389) и Роско, мун. Велень ( Rosko, gm. Wieleń ) ( Sikorski , 2006. S. 153– 156). В могильнике Свибе был зафиксирован фрагмент эластичной ткани на височном кольце (рис. 2: 4 ).

Сырье и материалы для текстильной продукции. Использовались оба вида волокон: животные и растительные. Использование овечьей шерсти кажется более вероятным с учетом довольно высокой доли костей овец на поселениях и могильниках бронзового века. На основе анализа костей овец и волокон из Скандинавии и Альпийского региона известно о существовании в это время разных пород овец. Руно может принадлежать небольшим коричневым овцам типа Соаи с двойным покрытием. Конский волос мог быть использован для изготовления головного убора, в том числе в виде сетки ( Rast-Eicher, BenderJørgen-sen , 2013. P. 1224–1241; Grömer , 2014. P. 1–14). Анализ волоконных фрагментов нити, которыми крепились элементы диадемы, найденной на черепе женщины из могилы с трупоположением в Павелки, показал, что использовалось волокно животного происхождения, но не из волос. Вполне возможно, что использовалось сухожилие ( Młodkowska-Przepiórowska , 2007. S. 455–463).

Анализы текстильных образцов из могильников Свибе, мун. Велёвесь ( Świbie, gm. Wielowieś ), и Лабенды ( Гливи́це ), мун. Гливи́це ( Łabędy/Gliwice, gm. Gliwi-ce ), показали добавление к шерстяной ткани волос косули или благородного оленя. З. Буковски утверждал, что эта добавка придает ткани непромокаемость ( Bukowski , 1992. S. 80). Представляется, что в данном случае речь может идти не о шерстяной ткани или вязаных изделиях, а о войлоке. Возможно также, что сведения о примеси шерсти с волосами оленя происходят от ошибочных определений начала XX в. относительно смешанных тканей из бревенчатых могил бронзового века Скандинавии. В свете новых результатов представляется, что овечья шерсть в этом случае не смешивалась с волокнами другого происхождения ( Grömer , 2016. P. 62)

Материалы о льноводстве для бронзового и раннего железного века не очень хорошо документированы. Пыльца льна редко регистрируется в образцах почвы, в основном вследствие опыления этого растения насекомыми. Объекты, которые могут быть интерпретированы как бассейны (естественные и искусственные «отстойники», где происходило биологическое разрушение пектиновых веществ, связывающих целлюлозный покров с волокнистыми пучками) для волоконных растений (льна, пеньки, крапивы), были обнаружены на поселениях лужицкой культуры Закшовец и Подленже, мун. Неполомице ( Zakrzowiec и Pod-łęże, gm. Niepołomice ); Бжезе, мун. Клай ( Brzezie, gm. Kłaj ) ( Dzięgielewski , 2011. S. 101–139). Самая ранняя связка стеблей льна, известная с территории Польши, найдена на римском поселение Карчын, мун. Крушвица ( Karczyn, gm. Kruszwi-ca ) ( Bednarczyk , 1998. S. 95–93).

В то же время можно предположить, что другим возможным источником волокон была крапива. Наличие текстиля из крапивы засвидетельствовано в погребении эпохи бронзы Лусехоу ( Lusehøj ), Дания, датированном X–VIII вв. до н. э. ( Bergfjord et al ., 2012. P. 1–4).

Окрашивание и диапазон цветов ткани. В случае археологического текстиля оценка первоначального цвета чрезвычайно сложна и часто невозможна из-за состояния и размера сохранившихся фрагментов, а также воздействия на ткань консервантов в археологической среде (ионы металлов или гумусовые кислоты). Кроме того, микроскопические исследования недостаточны для оценки цвета. Для обнаружения и оценки применяемых красителей необходимы хроматографические тесты (см.: Maik, 2012. S. 87–89; Hofmann-de Keijzer, 2016. P. 144–148). Но такие исследования были выполнены только по остаткам ткани из могильника Закжев (Maik, 2005. S. 227, 228).

Данные о красителях и полученных цветах очень ограничены. Принимая во внимание местные источники растительного происхождения, наличие которых засвидетельствовано по памятникам эпохи бронзы и раннего железного века, мы можем предположить определенную цветовую гамму. Различные оттенки желтого – от зеленоватого до коричневато-желтого – могут быть легко получены с помощью широкодоступных растительных красителей. Хотя использование местных растений подтверждается данными для более поздних периодов и этнографическими данными (см.: Kowecka , 1963; Maik , 2012. S. 90; Schmidt-Przewoźna , 2009; 2014. P. 106–121), простое присутствие растительных остатков в поселениях бронзы и железного века не является достаточным доказательством использования их для крашения текстиля.

Довольно многие виды растений Центральной Европы могут использоваться для окрашивания тканей в оттенки желтого. Это следующие виды травянистых растений и деревьев: горец птичий, хвощ полевой, тысячели́стник, дрок красильный, подмаренник, береза. Ткани этих растений содержат флавоноиды: лютеолин, кверцетин, каемпферол или апигенин, наличие которых подтверждено спектроскопическим анализом цветных тканей из бронзового и начала железного века из соляной шахты в Гальштатте и бревенчатых могил из районов Дании и Норвегии ( Hofmann-de Keijzer , 2016. P. 149, 154–155) Резеда желтенькая не принадлежит к местной флоре Среднеевропейской равнины, и ее местное применение в бронзовом веке может быть исключено. В польской флоре она имеет статус кенофита, который не появлялся в этих районах раньше XVIII в. ( Tokarska-Guzik et al ., 2012. P. 152).

Среди окрашивающих веществ (производных антрахинона) в археологических тканях из соляной шахты Гальштатта чаще всего встречаются пурпурна и ализарин. Оба вещества присутствуют в тканях марены краси́льной, но это растение не принадлежит местной польской флоре. Сведения о ней относятся к современности (Ibid. P. 154). Но красную краску можно получить из других источников. Другим растительным источником красного являются растения из группы Galium , распространенной по всей Европе. Они указываются для красителя, зарегистрированного в тканях из Центральной и Северной Европы (см.: Walton , 1988). Польская кошениль питается дивалой многолетней , обычным растением для сухих, песчаных и кислых почв. В материале памятников лужицкой культуры найден подмаренник болотный . Не исключено и использование красителей из лишайников. Применение коры таких деревьев, как ольха, дуб и крушина ломкая, позволяло получать темный цвет: коричневый и серый; а присутствие болотной воды, содержащей ионы железа, – также и черный цвет ( Schmidt-Przewoźna , 2009. S. 1–20).

Поскольку шерсть имела естественный цвет волос от темно-коричневого до светло-бежевого, она, вероятно, использовалась в основном неокрашенной. Но природные или окрашенные растительные волокна могли выгорать на солнце. Анализы полностью минерализованных остатков ткани из могильника Зак-жев, мун. Варта (Zakrzew, gm. Warta), показали, что ткань не была окрашена и сохранила естественный цвет сырья растительного или животного происхождения (Maik, 2005. S. 227, 228). Конечно, необходимо предположить, что как готовые цветные ткани, так волокна или красители могли быть предметом импорта. Однако сохранность доступных фрагментов минерализованного текстиля (в том числе и в случае крупнейшей коллекции гальштадтского кладбища Домаслав – см.: Maik, Rybarczyk, 2016. S. 25–42) не позволяет оценить методы крашения.

Кроме того, эстетический эффект, необязательно связанный с изменением цвета, может быть получен другими способами: например, с использованием нитей с различным направлением твиста, саржевого переплетения, вышивки, приложений и т. д.

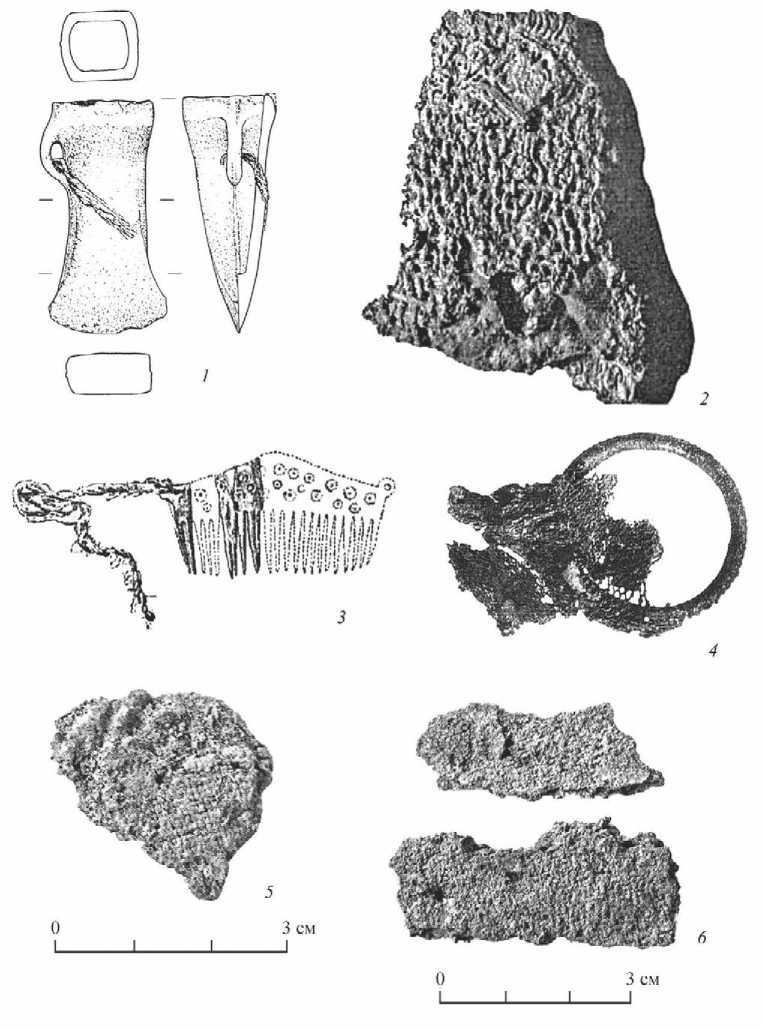

Данные для реконструкции одежды. Данные по одежде позднего периода бронзы и раннего железного века южной части бассейна Балтийского моря чрезвычайно бедны. Очень мало иконографических данных. Мы почти не располагаем крупными сохранившимися частями одежды (за единичным исключением). Можно реконструировать некоторые особенности костюма на основе косвенных данных: распределения некоторых ювелирных изделий в трупоположениях из Верхней Силезии и западной части Малой Польшы. Некоторые подсказки дает и анализ изображений на лицевых урнах поморской культуры.

-

А. Изображения человеческой фигуры или части человеческого тела . Человеческая фигура обычно строится из нескольких черточек, что не дает никаких намеков на пол или одежду, за исключением изображений человека на коне или с оружием. Тем не менее одежда воина остается почти полной загадкой.

Фигуры так называемых танцоров на урне из Треста-Жондова, мун. Тома-шов-Мазовецкий ( Tresta Rządowa, gm. Tomaszów Mazowiecki ), построены из двух заштрихованных квадратов ( Oleszczak, Twardowski , 2011. S. 212). Мы можем видеть здесь изображение короткой ку́ртки и длинной юбки, как в большинстве женских погребений бронзового века северной части Европы ( Bergerbrant , 2007. P. 53–57. Fig. 37, 38, 42). Урна содержала женское захоронение. Человеческая фигурка была найдена в могиле на кладбище в Дещно, мун. Дещно ( Deszczno, gm. Deszczno ) (рис. 3: 1 ). На человеке показана сложная пектораль, серьга в ухе, линии на руках могут быть изображением браслетов. Довольно мало можно сказать об одежде. Декор в нижней части может быть либо узором на юбке, либо соответствовать юбке с поясом и передником. Женский церемониальный костюм дополнялся ожерельем из бисера или пекторалью и серьгами. Изображения украшений выгравированы на шейках женских урн поморской культуры, но сами предметы необязательно клали в урну (рис. 3: 2 ). Среди пережженных костей есть куски бронзы, железа или расплавленного стекла, но трудно понять, чем именно они являлись и с какой частью тела связаны.

На основании изображений на мужских урнах поморской культуры можно понять, что мужчины должны иметь фибулу, оружие и пояс. Крючки, которые могли быть закреплены к поясу (возможно, часть пинцета), довольно часто обнаруживались и внутри урн. Бронзовые и железные ножи, браслеты и кольцевидные незамкнутые ожерелья (гривны) встречаются в захоронениях обоих полов.

Почти все урны поморской культуры с антропоморфными чертами и без них имеют крышки в виде шапки (рис. 3: 2, 3 ). Они дают большое разнообразие, и трудно указать четкую корреляцию между гендерными признаками и формой

Рис. 3. Одежда позднего бронзового и раннего железного века

1 – идол из Дещно, мун. Дещно (Deszcznо, gm. Deszczno) ( http://www.rezerwat.muzeum-czestochowa.pl/img_pozycje/zdjecia/big_normal/img_2014_11_12_221302_25507.jpg © Mu-zeumCzęstochowskie – 21.02.2017); 2 – урна с женскими маркерами, Подеблоцие, мун. Ли́ня ( Podebłocie, gm. Linia ) ( Kwapiński , 1999. S. 138); 3 – урна с женскими маркерами, Игчич-но, мун. Ли́ня, воеводство Поморское ( Igrzyczno, gm. Linia, woj. Pomorskie ) (Ibid. S. 284); 4 – шлем, Ще́цин-Здрое, мун. Ще́цин, воеводство Западно-Поморское ( Szczecin-Zdroje, gm. Szczecin, woj. Zachodniopomorskie ) ( Jeremicz , 2006. Fig. XXXVII: 207 )

крышки. Ю. Кнеисел считает, что форма крышек – это своего рода компромисс между ее функциональной ролью и представлением головного убора. Это, безусловно, не самый сильный половой маркер, поскольку крышки женских и мужских урн сходны. Но, по мнению Ю. Кнеисел, женским маркером на урне является крышка с асимметричным орнаментом, имитирующим или сетку для волос, или металлический, или текстильный обод, надетый на тканевое полотнище ( Kneisel , 2012. S. 39–56) (рис. 3: 3 ).

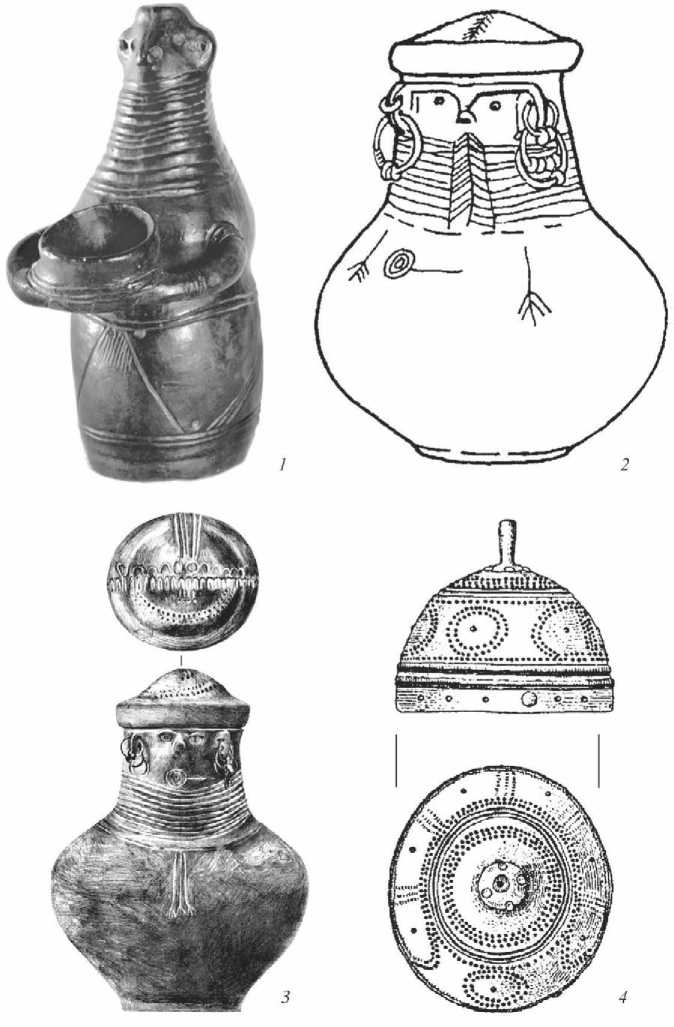

Б. Данные по реконструкции головных уборов . Большая часть информации о головных уборах происходит из могил с трупоположениями Верхней Силезии и западной части Малой Польши между верхним Одером и Вислой. Ободки или диадемы из кожи, луба, ткани и фетра были украшены пришитыми бронзовыми или свинцовыми бляшками или пластинами (рис. 4: 1 ). В задней части ободки были связаны или закреплялись большой бронзовой пуговицей. Диадемы надевали непосредственно на волосы или на прикрывавшие их покрывала или сетки. Богато украшенные головные повязки являлись женскими головными уборами, что подтверждается данными антропологического анализа ( Szydłowska , 1963. S. 44–68).

Мужской головной убор менее известен. По могильникам раннего железного века Верхней Силезии есть информация о колпаках из войлока, вероятно, основанная на наличии органических остатков на мужских черепах. Предполагается, что колпаки были опоясаны кожаным ремнем с бронзовой пряжкой и снабжены парой височных колец (Ibid. S. 44–68). С учетом данных о различных видах головных уборов из других районов Европы этого периода можно видеть, что колпаки могут быть сделаны из ткани, войлока или коры. Среди других головных уборов следует упомянуть шлемы. С территории Польши известен только один шлем – из Ще́цин-Здрое, мун. Ще́цин ( Szczecin-Zdroje, gm. Szczecin ) (рис. 3: 4 ). Он полностью соответствует шлемам, характерным для круга культур полей погребальных урн ( Jeremicz , 2006. S. 40).

Материалы могильников с трупоположениями Верхней Силезии (например, Ченстохо́ва-Ракув) подтверждают, что украшения головного убора были не только женскими. Пара височных колец часто встречается и в мужских могилах. Но, как правило, они менее декоративны по сравнению с женскими.

-

В. Обувь и верхняя одежда . В июле 1939 г. вблизи Дрвенцка найдена болотная мумия девочки-подростка (одна из двух известных с польской территории). Девочка была брошена (или захоронена) в неглубокий пруд, завернута в короткую накидку из овчины, сшитую из 4 частей ( La Baume , 1940. S. 17– 22) (рис. 4: 2 ). Накидка из кожи теленка была найдена с человеком из Еммер-Ерфшеиденвен, Нидерланды ( Emmer-Erfscheidenveen ). Она также была сшита из 4 частей, но совершенно в иной манере. Данная находка датируется ХIV в. до н. э., что намного старше, чем девочка из Дрвенцка (датирована второй половиной I тыс. до н. э.) ( Groenman-vanWaateringe , 1990. P. 174–180). Этот вид верхней одежды, вероятно, использовали как мужчины, так и женщины. Болотная мумия женщины из Хюлдремоса ( Huldremose ) в Дании, жившей в железном веке около 160 г. до н. э. – 340 г. н. э., также была одета в плащ из овчины ( Mannering , 2010. S. 15–24). Все известные накидки имеют следы множественной починки и заплат, их носили в течение длительного времени.

Рис. 4. Одежда позднего бронзового и раннего железного века

1 – элементы головного убора, Ченстохова, Раков, могила 12, мун. Ченстохова, воеводство Силезское ( Czestochowa-Rakow, grob 12, gm. Czestochowa, woj. Slqskie ) ( http://www.rezerwat . muzeumczestochowa.pl/img_pozycje/zdjecia/big_normal/img_2014_11_13_011005_91181. jpg © MuzeumCz^stochowskie - 21.03.2018); 2 - накидка, Дрвенцк, мун. Ольштынек, воеводство Варминско-Мазурское ( Drweck-Drobnitz, gm. Olsztynek, woj. warminskio-mazurskie ) ( La Baume , 1940)

Среди других форм керамики раннего железного века в погребениях лужицкой культуры известно около 30 ритонов в форме обуви или стопы. Один из них из Модльни́чка, мун. Велька-Весь ( Modlniczka, gm. WielkaWieś ), показал форму, аналогичную короткой ажурной обуви из Еммер-Ерфшеиденвен и шахты Халь-стат ( Hallstatt ) ( Byrska-Fudali, Przybyła , 2012. S. 522. Obr. 15). Там она сделана из кожи (оленей – в Еммер-Ерфшеиденвен), но это могли быть также лапти (использовались вплоть до XX в.). Другой пример: форма из Земнице, мун. Осечна ( Ziemice, gm. Osieczna ) ( Dąbrowski , 2009. S. 145. Fig. 61). Она напоминает аналогично орнаментированную или ажурную более высокую обувь, в частности ботинки из соляной шахты Дюрренберг ( Dürrenberg ) ( Russ-Popa , 2011. S. 119. Fig. 99).

В итоге можно сделать следующие выводы. В южной части бассейна Балтийского моря в эпоху поздней бронзы и раннего железного века производство текстиля стояло на относительно высоком уровне, не отступая от норм, действующих в это время в районе Скандинавии, Центральной и Западной Европы. Использовались различные источники волокон растительного и животного происхождения.

Возможность реконструкции костюма ограничена, она в основном касается головного убора, обуви и верхней одежды. Головной убор демонстрирует наибольшее разнообразие и гендерную корреляцию.

Список литературы Данные для реконструкции текстильных технологий и некоторых элементов одежды поздней бронзы и раннего железного века в южной зоне Балтийского моря

- Antosiak Ł., Slomska J., 2013. Najstarsze zabytki wlokiennicze z terenu Lodzi. Prehistoryczni tkacze // Kronika Miasta Łodzi. 3 (63). S. 180-183.

- Antosiak Ł., Slomska J., 2014. Tekstylia z okresu halsztackiego z terenu Opolszczyzny // Opolski Rocznik Muzealny. T. 20. Opole: Muzeum Śląska Opolskiego. S. 103-109.

- Bednarczyk J., 1998. Życie codzienne w czasach rzymskich // Gazociąg pełen skarbów archeologicznych: Katalog wystawy zorganizowanej pod patronatem Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej Pani Joanny Wnuk - Nazarowej i Sekretarza Generalnego Rady Europy Pana Daniela Tarschysa / Ed. M. Chłodnicki, L. Krzyżaniak. Poznań: EuRoPol Gaz; Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne. S. 95-93.

- Bergerbant S., 2007. Bronze Age Identities: Costume, Conflict and Contact in Northern Europe 16001300 BC. Stockholm: Bricoleur Press. 232 p.

- Bergfjord C., Mannering U., Frei K. M., Gleba M., Scharff A. B., Skals I., Heinemeier J., Nosch M.-L., Holst B., 2012. Nettle as a distinct Bronze Age textile plant [Electronic resource] // Scientific Reports. Vol. 2. No. 664. P. 1-4. Access mode: https://www.nature.com/articles/srep00664. Access date: 17.03.2018.

- Bukowski Z., 1992. Niektóre szczegóły obrządku grzebalnego w świetle badań cmentarzysk birytualnych kultury łużyckiej na Górnym Śląsku // Archeologia Polski. T. XXXVII. No. 1-2. S. 57-88.

- Byrska-Fudali M., Przybyła M., 2012. Badania ratownicze na stanowisku 2 w Modlniczce, gm. Wielka Wieś // Raport 2007-2008. № 1. Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa. S. 509-553.

- Dąbrowski J., 2009. Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej. Warszawa: Wydawnictwo TRIO. 336 s.

- Dobrzańska-Szydłowska E., Gedl M., 1962. Cmentarzysko kultury łużyckiejw Łabędach-Przyszówce, pow. Gliwice. Bytom: Muzeum Górnośląskie. 115 s. (Rocznik Muzeum Górnośląskiegow Bytomiu. Archeologia; t. 1.)

- Dzięgielewski K., 2011. Moczydła do lnu? Nowa hipoteza dotycząca funkcji jam szczelinowych (Schlitzgruben) z epoki brązu i żelaza // Po drugiej stronie.. Raporty przyjaciół-archeologów dla Wojtka Cholewy "Jonesa" / Red.: K. Dzięgielewski, Ł. Oleszczak. Pękowice: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL. S. 101-139.

- Fogel J., Sikorski A., 2006. Textile impressions on clay casting utensils from the Lusatian culture settlement at Bnin (Poznań district, Wielkopolska province), site 2b // Sprawozdania Archeologiczne. T. 58. S. 503-517.

- Gedl M., 1973. Cmentarzysko halsztackie w Kietrzu, pow. Głupczyce. Wrocław; Warszawa; Kraków: Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich. 377 s.

- Groenman-van Waateringe W., 1990. De kledingstukken van leder en bont // Mens en moeras: veenlijken in Nederland van de bronstijd tot en met de Romeinse tijd / Red. W. van der Sanden. Drents: Drents Museum. P. 174-180.

- Grömer K., 2014. Textile Materials and Techniques in Central Europe in the 2nd and 1st Millennia BC [Electronic resource] // Textile Society of America 2014 Biennial Symposium Proceedings: New Directions: Examining the Past, Creating the Future, Los Angeles, California. September 10-14. P. 1-14. Access mode: http://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/914/. Access date: 17.03.2018.

- Grömer K., 2016. The Art of Prehistoric Textile Making. The development of craft traditions and clothing in Central Europe. Wien: Natural History Museum Vienna. 546 p.

- Hofmann-de Keijzer R., 2016. Dyeing // Grömer K. The art of prehistoric textile production. The development of craft traditions and clothing in Central Europe. Wien: Natural History Museum Vienna. P. 140-168.

- Jeremicz J., 2006. Znaleziska broni ze stanowisk wodnych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z terenu Polski: Maszynopis pracy magisterskiej. Lublin: Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej. 208 s.

- Kneisel J., 2012. Gesichtsurnen und ihre Kopfbedeckung. Neue Erkenntnisse zum Phänomen der Gesichtsurnen im nordeuropäischen Kontext // Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa: Joanni Chochorowski dedicatae. Festschrift Jan Chochorowski / Red. W. Blajer. Kraków: Wydawnictwo Profil-Archeo. S. 39-56.

- Kowecka E., 1963. Farbiarstwo tekstylne na ziemiach polskich (1750-1870). Wroclaw; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 182 s.

- Krzysiak A., 2006. Skarb przedmiotów z brązu z miejscowości Żelazo, gmina Smołdzino, powiat słupski // Pomorania Antiqua. T. XXI. S. 187-217.

- Krzyszowski A., 2005. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Zakrzewie w powiecie sieradzkim // "Fontes Archaeologici Posnanienses". T. 40. S. 83-279.

- Krzyszowski A., Sikorski A., 2010. Fragmenty tkanin ze Sługocinka (stan. 13) // Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne. T. IX. S. 111-124.

- Kwapiński M., 1999. Korpus kanop pomorskich, Część I. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 415 s.

- La Baume W., 1940. Die vorgeschichtliche Moorleiche aus Drobnitz, Kr. Osterode Ostpr // Forschgn u. Fortschr. Bd. 16. No. 34. S. 17-22.

- Łaszczewska T., 1966. Pradzieje włókiennictwa // Zarys historii włokiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku / Red.: J. Kamińska, I. Turnau. Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk. S. 21-53.

- Maik J., 2005. Wyniki analizy technologicznej tekstyliów z Zakrzewa // Fontes Archaeologici Posnanienses. T. 40. S. 227-228.

- Maik J., 2012. Włókiennictwo kultury wielbarskiej. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. 227 s.

- Maik J., 2014. Odciski tkanin na popielnicach kultury łużyckiej z cmentarzyska w Maciejowicach // Zespół osadniczy kultury łużyckiej w Maciejowicach, pow. garwoliński, woj. mazowieckie / Red.: J. Dąbrowski, M. Mogielnicka-Urban. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. CD (Aneks 5). (Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i materiały; t. V.)

- Maik J., Rybarczyk A., 2016. Tekstylia kultury halsztackiej z Domaslawia na Dolnym Śląsku na tle włókiennictwa wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej // Europa w okresie od VIII wieku Przed Narodzeniem Chrystusa do I wieku Naszej Ery / Red.: B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski. Biskupin; Wrocław: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. S. 25-43.

- Mannering U., 2010. The Huldremose find. An Early Iron Age woman with an exceptional costume // Fasciculi Archaeologiae Historicae. T. 23. S. 15-24.

- Młodkowska-Przepiórowska I., 2007. Odkrycie diademu ze skóry na stanowisku nr 7 w Pawełkach, gm. Kochanowice, woj. śląskie // Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim / Red. J. Chochorowski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. S. 455-563.

- Oleszczak Ł., Twardowski W., 2011. Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej. Pękowice; Kraków: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil Magdalena Dzięgielewska. 224 s.

- Podkańska M., 2012. Odciski tekstylne na ceramice // Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie: badania 1964-1968 / Red. P. Silska. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. S. 207-213.

- Rast-Eicher A., Bender Jørgensen L., 2013. Sheep wool in Bronze Age and Iron Age Europe // Journal of Archaeological Science. Vol. 40. Iss. 2. P. 1224-1241.

- Rola J., Sikorski A., 2010. O "tekstyliach" z cmentarzyska z wczesnej epoki brązu na stanowisku 1 w Śmiardowie Krajeńskim, woj. Wielkopolskie // Fontes Archaeologici Posnanienses. T. 46. S. 225-229.

- Russ-Popa G., 2011. Die Haut-, Leder- und Fellfunde aus dem ältereisenzeitlichen Kernverwässerungswerk im Salzbergwerk von Hallstatt, OÖ: eine archäologische und gerbereitechnische Aufnahme: Diplomarbeit [Electronic resource]. Wien: Wien Universität. 207 s. Access mode: http://othes.univie.ac.at/17208/. Date of access: 20.03.2018.

- Sage G., 1934. Gewebereste auf vorgeschichtlichen Eisengeräten in Schlesien // Altschlesien. Bd. 4. S. 69-82.

- Schmidt-Przewoźna K., 2009. Barwienie metodami naturalnymi. Strękowa Góra: EcoPress. 48 s.

- Schmidt-Przewoźna K., 2014. A Short History of the Dye Materials used in the Dyeing and Printing in Polish Folk Fabric // YOCOCU 2014. Professionals' Experiences in Cultural Heritage Conservation in America, Europe, Asia / Red.: A. Macchia, F. Prestileo, F. Khalilli. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. P. 106-121.

- Sikorski A., 2001. Analiza pozostałości tekstyliów z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z Konina-Grójca woj. wielkopolskie, stan. 17 // Sprawozdania Archeologiczne. T. 53. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. S. 377-389.

- Sikorski A., 2006. Wyrób sprangowy na brązowej formie do odlewu siekierek z Roska // Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych / Red. H. Machajewski, J. Rola. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. S. 153 - 156.

- Sikorski A., 2013. Resztki tekstylne ze skarbu z Bieszkowa // Wicina. Badania archeologiczne w latach 2008-2012 oraz skarb przedmiotów pochodzących z Wiciny / Red.: A. Jaszewska, S. Kałagate. Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej. S. 559-562.

- Sikorski A., 2016. Odciski tekstylne na ceramice z epoki brązu ze Szczepidła, gm. Krzymów // Szczepidło. Osada metalurgów kultury mogiłowej nad Wartą / Red. P. Makarowicz. Poznań: Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. S. 503-521.

- Szydłowska E., 1963. Diademy i zawieszki skroniowe grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej // Archeologia Polski. T. 8. Z. 1. S. 44-68.

- Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C., 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. 196 s.

- Walton P., 1988. Dyes and Wools in Iron Age Textiles from Norway and Denmark // Journal of Danish Archaeology. Vol. 7. Iss. 1. P. 144-158.