Данные факторного анализа о структуре щитовидной железы Canis familiaris при различных параметрах окружающей среды

Автор: Безденежных А.В., Гончаров В.В.

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 1 т.33, 2025 года.

Бесплатный доступ

Использование факторного анализа при построении математических моделей позволяет выявить скрытые взаимосвязи изучаемых переменных. Структурная организация щитовидной железы характеризуется гистотопографическими особенностями взаимоотношений функционального (фолликулы) и регуляторного (С-тироциты, тучные клетки) звеньев отдельных зон органа и их динамической пластичностью у животных под воздействием сезонных, гелиомагнитных и геомагнитных влияний. Цель исследования - оценить гистотопографическую организацию структурных элементов щитовидной железы собак (Canis Familiaris) под воздействием различных условий годовых сезонов окружающей среды. Объект исследования послужили оцифрованные поперечные срезы центральной части правой доли щитовидной железы домашних собак-самцов (n=16). Для исследования влияния метеорологических факторов на структуру железы получение материала осуществляли в зимний и летний сезоны года по 8 животных на каждый. Гистологическому анализу подвергались срезы, окрашенные различными методами (гематоксилином и эозином, азуром-II-эозином), включая иммуногистохимические (С-тироциты, фибронектин, PCNA - proliferating cell nuclear antigen, тиреоглобулин, фактор фон Виллебранда). В программе ImageJ после предварительной геометрической и фотометрической калибровки измеряли площадь и оптическую плотность клеточных и тканевых структур щитовидной железы, в том числе, относительно центра во всех ее зонах. Исследовалось 67 переменных, объединенных в группы экзогенных, эндогенных организменных и эндогенных органных признаков. Было выделено 10 факторов, оказывающих влияние на 77% общей дисперсии анализируемых параметров. Состав факторов представлен следующим образом: фактор 1 включает количественные показатели С-тироцитов (16,7% общей дисперсии). Фактор 2 представлен количественными и функциональными показателями тучных клеток (13,7% дисперсии). Фактор 3 характеризует состояние функционального звена органа - фолликулов (12,9% дисперсии); четвертым фактором является степень насыщенности гранулами С-тироцитов (7,69% дисперсии). Наконец, сезонные влияния окружающей среды (продолжительность светового дня, среднесуточная температура вместе с индексом пролиферативной активности клеток формируют пятый фактор (5,85% дисперсии признаков).

Щитовидная железа, собака домашняя, гистология, морфометрия, окружающая среда, сезонные факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/143184766

IDR: 143184766 | DOI: 10.20340/mv-mn.2025.33(1).931

Текст краткого сообщения Данные факторного анализа о структуре щитовидной железы Canis familiaris при различных параметрах окружающей среды

Bezdenezhnykh AV, Goncharov VV. The factor analysis data about the structure of Canis Familiaris thyroid gland under different seasonal environmental parameters. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological newsletter. 2025.33(1).916. (1).916

Введение. Математическое моделирование позволяет выявить механизмы адаптации на уровне функциональных единиц органа (фолликулов) и регуляторного звена щитовидной железы (далее -ЩЖ) [1], нарушение которых приводит к развитию патологии органа [2]. Среди методов математического моделирования перспективным является использование факторного анализа [3-5], позволяющего выявить скрытые связи изучаемых переменных и оценить степень их взаимного влияния. В связи с закладкой железы из нескольких источников и особенностями онтогенеза она имеет выраженные структурные и функциональные особенности организации на уровне долей, отдельных тканевых компартментов органа, структурно-функциональных единиц, в том числе в пределах одного фолликула, и при этом активно реагирует на воздействие экзогенных факторов сезона года, гелио-магнитной и геомагнитной активности [6]. В настоящем исследовании приведены данные о степени влияния экзогенных и эндогенных (на уровне функциональных единиц и регуляторного звена) факторов у интактных домашних собак.

Цель исследования - оценить ги-стотопографическую организацию структурных элементов щитовидной железы собак (Canis Familiaris) под воздействием различных условий годовых сезонов окружающей среды.

Материалы и методы исследования . Работа выполнена на 16 беспородных половозрелых собаках-самцах, которых подбирали по возрасту (1,5–2,5 года), массе (15,7±2,8 кг) и содержали в условиях вивария со стандартным рационом питания сроком не менее одного месяца. Для исследования влияния метеорологических факторов на состояние ЩЖ в зимний и летний сезоны года анализировались: средняя продолжительность светового дня, среднесуточная температура – данные ВНИИГ-МИ-МЦД для станции ВМО 27553.

Эксперименты над животными проводились в соответствии с Директивой Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2010/63/ЕС от 22 сентября 2010 г. о защите животных, использую- щихся для научных целей, с ФЗ-498 27.12.2018 (ред. от 27.12.2019) «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также с учетом рекомендаций этического комитета ПИМУ № 313 от 21.12.18. В работе использован архивный материал. Взятие материала осуществляли под внутривенным наркозом (2% рометар, золетил-50) и управляемым внешним дыханием в стандартное время суток – 10-12 часов дня.

Анализу подвергались поперечные срезы парафин-целлоидиновых блоков (фиксатор 10% нейтральный формалин) средней части правой доли ЩЖ толщиной 3 мкм, изготовленные с помощью роторного микротома (ERM-230L) и окрашенные различными методами (гематоксилином и эозином, азуром-II-эозином), включая иммуногистохимические (С-тироциты, фибронектин, PCNA (proliferating cell nuclear antigen), тиреоглобулин, фактор фон Виллебранда). Захват кадров (микроскоп «Lеika DMLS», камера «ССВ Camera DIGITAL Kocom», ув. х400) проводился с учетом топографии всего среза относительно его геометрического центра в центральной, промежуточной и периферических зонах [7]. Ряд параметров (площадь, занимаемая фибронектином, фактором фон Виллебранда, количество клеток с положительной реакцией PCNA, тиреоглобулина, высота фолликулярного эпителия, количество резорбционных вакуолей) анализировали на всей поверхности среза (общее увеличение 600 раз). Измерения морфологических параметров осуществляли в программе ImageJ после геометрической и фотометрической калибровки.

Анализируемые переменные представлены 67 показателями: экзогенными – сезон (забор материала в зимний и летний период), продолжительность светового дня (мин), среднесуточная температура (°C), число Вольфа солнечных пятен (R), Dst-индекс геомагнитной активности; эндогенными, организменными – сило сер-дечныхсокращений (далее – ЧСС), уровень трийодтиронина в периферической крови (пмоль/л), вес животного (кг), масса ЩЖ (мг); эндогенными органными без учета топографии среза – площадь (мкм2) коллоида, эпителия, стромы, площадь (мкм2) фибронектин-позитивной реакции, абсолютная (мкм2) и относительная площадь реакции фактора фон Виллебранда, индекс секреторной и пролиферативной активности (отношение тиреоглобулин- и PCNA-позитивных клеток к изученным клеткам), соотношение количества резорбционных вакуолей к общему количеству и тиреоглобулин-позитивным клеткам, высота фолликулярного эпителия (мкм); эндогенными органными с учетом гистотопографии среза – площадь (мкм2) фолликулов, коллоида, эпителия, количество (ед.), площадь (мкм2), интегрированная оптическая плотность (усл. ед.) тучных клеток (мастоцитов, ТК) и С-тироцитов (С-клеток, парафолликулярных клеток, каль-цитониноцитов), включая единичные клетки и их группы в центральной, промежуточной и периферических зонах органа. Руководствуясь рекомендациями [4, 8, 10] математический анализ проводили в программе Statistica Ultimate Academic 13 for Windows Ru сетевая версия серийный номер: JPZ009K288811CNETACD-V, лицензия ПИМУ Минздрава России.

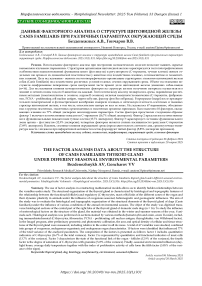

Результаты и обсуждение . При анализе исходных данных для 67 переменных 16 наблюдений полученная корреляционная матрица была сингулярна и, вследствие вырожденности, не могла быть обращена. Для выделения главных факторов использовался метод итеративной общности (MINRES), первоначально предложенный Harman и Jones (1966) [5]. После проведения факторного анализа изначальное количество факторов с минимальным собственным значением 0,1 составило 15. Редукцию количества первично выделенных общих факторов проводили, опираясь на критерий «каменистой осыпи» Р. Кеттелла и метод отбора главных компонент по правилу Кайзера (значения объясненной дисперсии больше 1), до 10 (рис. 1), что позволяет объяснить 76,60% суммарной дисперсии модели [5, 9]. Методом вращения факторов был выбран Varimax исходных значений [5, 10], значимыми считали нагрузки, превышающие или равные 0,6.

Рис. 1. Критерий «каменистой осыпи» и правило Кайзера при выделении факторов, обуславливающих дисперсии совокупности параметров гистотопографической организации щитовидной железы

Настоящее исследование показало, что, фактором 1 являются местные гуморальные регуляторы – С-тироциты, точнее их общее количество, площадь, занимаемая ими, распределение единичных клеток и их групп по всем зонам железы, ведущая переменная – количество групп С-клеток. Фактором 2 являются другие местные гуморальные регуляторы – тучные клетки, точнее – их общее количество, представительство во всех зонах органа, площадь, занимаемая ими в центральной и периферических зонах, насыщенность гранулами (все зоны), ведущая переменная – оптическая плотность тучных клеток в центральной зоне. Фактор 3 - это состояние функционального звена – фолликулов ЩЖ – их площади, площади, занимаемой коллоидом, эпителием и их представительства во всех зонах, ведущая переменная – площадь коллоида. Фактор 4 формирует функциональный показатель С-клеток, т.е. насыщенность гранулами единичных С-тироцитов и их групп, распределенных по всем зонам, ведущая переменная – оптическая плотность единичных кальцитониноцитов. Фактор 5 – сезонные влияния – продолжительность светового дня (ведущая переменная), среднесуточная температура, индекс пролиферативной активности. Обращают на себя внимание «пограничные» значения нагрузок для ЧСС (0,59) и высоты фолликулярного эпителия (0,55) при средних абсолютных значениях величины нагрузки этого фактора 0,17. Фактор 6 – площадь фибронектина и количество единичных С-тироцитов в центральной зоне (ведущая переменная). Фактор 7 – индекс секреторной активности (ведущая переменная) и площадь, занимаемая единичными С-клетками и тучными клетками. Фактор 8 – относительное число (Вольфа) солнечных пятен (ведущая переменная) и площадь, занимаемая группами кальцитониноци-тов. Фактор 9 – соотношение количества