Даталогическое моделирование событийно-процессных цепей

Автор: Рябухин С.И.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Проблемы компьютерных технологий

Статья в выпуске: 3, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена методу разработки моделей баз данных бизнес-процессов организационных систем, которые моделируются цепочкой событий и процессов.

Короткий адрес: https://sciup.org/14319779

IDR: 14319779

Текст научной статьи Даталогическое моделирование событийно-процессных цепей

В настоящее время методологии моделирования функционирования организационно-экономических систем существуют в виде общедоступных стандартов (WfMC – от англ. «Workflow Management Coalition». Terminology IDEF – от англ. «In-tegrated DEFinition Methods», ; UML – от англ. «Uni-fied Modeling Language», ; EPC – от англ. «Event Process-driven Chain» – метод моделирования посредством событийнопроцессной цепи, разработан Институтом информационных систем (IWi) Университета Саарланда (Германия) в сотрудничестве с фирмой SAP AG (Keller, Nuttgens, Scheer. Semantische Prozefimodellierung. 1992), основан на концепциях стохастических сетей и сетей Петри [4,5]; BPMN – от англ.«Business Process Modeling Notation», , а также в виде про- приетарных программных средств автоматизации процесса моделирования с применением данных стандартов. Целью применения указанных программных и методологических средств является формальное описание производственной деятельности, которое может быть использовано, в том числе и для повышения её эффективности. Одной из значимых проблем, обусловливающих актуальность научных исследований в данной области, является отсутствие адекватных методов моделирования поведения организационно-экономических систем, в том числе и адаптивного управления процессами в таких системах.

Если рассматривать функциональноструктурное представление организационно-экономической системы как совокупность процессов [7], то подпроцесс управления будет являться подсистемой, обеспечивающей качество функционирования всей системы (то есть процесса) в целом. В аспекте процессной модели системы понимание процесса подлежит уточнению и перегружается понятием «бизнес-процесс» – комплект одной или более связанных процедур или деятельностей, который реализует коллективную деловую или политическую цель, в пределах контекста организационной структуры, определяющей функциональные роли и связи. Объектами исследований в данном случае являются методы улучшения качества моделей бизнес-процессов. Необходимые для данной цели свойства систем моделируются объектами информационного обеспечения, при этом поведенческие аспекты системы имитационно моделируются с использованием полученных информационных объектов. Качество модели бизнес-процесса определяется методами информационного и имитационного моделирования. В настоящей работе рассматривается даталогическое моделирование бизнес-процессов, структура которых описывается событийнопроцессной цепью, а функционирование – посредством имитационного моделирования с применением сетей Петри.

Методологии и задачи моделирования бизнес-процессов

Проблемы, связанные с исполнением бизнес-процессов в организационноэкономических системах, квалифицируются как слабоструктурированные, что объясняет применение преимущественно неформальных графоаналитических методов системного анализа. С одной стороны, графоаналитические способы моделирования позволяют достичь наибольшей степени полноты моделей при структурно-функциональном и поведенческом описании организационноэкономических систем, с другой стороны, графические модели легко читаемы и понимаемы людьми без специальной подготовки. Созданные за период с 1970 г. по настоящее время методологии концептуального моделирования бизнес-процессов, например, такие, как IDEF0/SADT, IDEF3, EPC, UML, BPMN, являются графическими методами. Распространение графических методов моделирования бизнес-процессов обусловлено также и уровнем развития информационных технологий в области моделирования бизнес-процессов включая: 1) реализованные в виде программных средств стандарты в области обработки регулярных языков; 2) реализованные в виде программных средств стандарты в области сервисно-ориентированных архитектур распределённых процессов, систем обработки данных и т.д. Доступные для использования на этапе автоматизированного визуального проектирования бизнес-процессов (далее – CASE-средства) программные средства обработки регулярных языков позволяют автоматически формировать описание создаваемых процессов с применением языковых средств XML и осуществлять последующую обработку модели процесса в виде XML-структур с целью верификации качества процесса. Следует различать цели верификации бизнес-процессов: 1) пригодность процесса с точки зрения соответствия затратам (то есть функциональностоимостный анализ); 2) выполнимость процесса как сетевой структуры с параллельными независимыми подпроцессами. Соответственно различаются и методы верификации: 1) имитационное моделирование процесса как дискретной дина- мической системы массового обслуживания с выявлением минимальных, максимальных и средних значений наблюдаемых параметров (затрат ресурсов) и производительности (пропускной способности процесса как цепи); 2) имитационное моделирование процесса как дискретной динамической системы, построенной на причинно-следственных связях и отслеживании логики событий. В настоящее время наибольшее распространение получили CASE-системы, ориентированные на функционально-стоимостный анализ процессов как систем массового обслуживания. При этом XML-структуры используются в качестве средство описания процессов для целей их имитации. Основным же назначением моделей процессов в виде XML-структур является обеспечение организации работы распределённых систем с сервисноориентированной архитектурой, что определяет специфику описываемого биз-нес-процесса в аспекте организации взаимодействия удалённых сервисов.

Верификация качества процессов методом их имитационного моделирования как дискретной динамической системы, построенной на причинно-следственных связях, является не менее важной задачей в аспекте автоматизации управления процессами, и настоящая работа посвящена решению проблем в данной области.

Применение методологии IDEF0/SADT для концептуального моделирования процессов

Вступление в силу обязательных к применению стандартов серии ISO/ИСО в области реализации «процессного подхода» в организационно-экономических системах

(например ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования») обусловило появление так называемых «стандартов менеджмента качества предприятия» - документов, декларирующих способность персонала организации понимать выполняемую им деятельность как процесс. Наиболее эффективной, доступной для понимания и соответствующей требованиям стандартов серии ISO/ИСО методологией описания производственной деятельности является графическая нотация IDEF0(SADT) [9]. Данная нотация позволяет иллюстрировать вербальное описание исполняемых биз-нес-процессов в виде структурнофункциональных диаграмм, тем самым аккумулируя знания о системе в виде графа, вершинами которого являются операции бизнес-процессов. Разрабатываемые с применением данной нотации регламенты исполнения бизнес-процессов (то есть «стандарты менеджмента качества предприятия»), несмотря на требования ISO/ИСО к непрерывной поддержке их актуальности, в большинстве случаев составляются единовременно и теряют свою актуальность по мере составления, так как предназначены для описания существующего состояния организационной системы. Структурнофункциональная модель IDEF0 отражает статическое состояние системы и содержит сведения о иерархической структуре исполняемых задач, результатах операций, регламенте исполнения, исполнителях, затратах, частоте исполнения и предмете труда. Модель нотации IDEF0 позволяет получить ответы на вопрос о том, какие операции, кем, с какими тре- бованиями, затратами, частотой и с каким результатом исполняются для достижения заданной цели всего процесса. Несмотря на постфактный описательный характер, данная графическая модель может быть использована для экспертного анализа (исключительно) и планирования на стратегическом и тактическом уровнях редко изменяющихся бизнес-процессов. Ограниченность применения методологии IDEF0 заключается в отсутствии возможности формального описания последовательности (логики) исполнения операций, что в сочетании с процедурноориентированным подходом характеризует разрабатываемую модель как неполную. Одним из критериев качества модели процесса, разрабатываемой с применением данной нотации, является полное соответствие требованиям самой нотации IDEF0. Например, критериями качества модели будут являться соблюдения требований нотации, включающие обязательное наличие обратных связей по управлению процессом, обязательное наличие связей выхода (результата процесса), связей входа по управлению (контролю) и связей, обозначающих средства исполнения процесса (входа «механизм»). Внесение изменений в структуру модели в целях улучшения качества процессов строго регламентировано правилами нотации. Однозначность правил нотации IDEF0 позволяет применять средства автоматизированного контроля качества соответствующих моделей на этапе их разработки, но не обеспечивает возможность контроля работоспособности моделируемых процессов посредством имитации их работы. Под контролем работо- способности модели процесса будем понимать верификацию модели по таким критериям как отсутствие зацикливания, отсутствие тупиковых ситуаций, достижимость результатов.

Применение методологий EPC и UML для концептуального моделирования процессов

Необходимость применения методологий моделирования в качестве средств разработки концептуальных моделей биз-нес-процессов в целях проектирования и создания автоматизированных информационных систем привела к появлению объектно-ориентированных методологий (UML, EPC). Данные методологии позволяют описывать моделируемые процессы в структурном и частично в поведенческом аспектах. Описание процессов с различных точек зрения в UML- и EPC-нотациях обеспечивается посредством мультимодельных (различных для каждой точки зрения) графических диаграмм. Степень полноты модели в данном случае имеет более высокий уровень по сравнению с одномодельной методологией (в том числе и IDEF0/SADT), так как модель позволяет получить ответы на дополнительные вопросы о последовательности исполнения операций, структуре и состоянии объектов системы (в том числе и информационных объектов).

Сложности применения методологий UML и EPC проявляются в отсутствии строгих правил графического моделирования, которые необходимы, во-первых, для разработки адекватных и читаемых графических моделей, во-вторых, для контроля качества создаваемых моделей процессов. Следует отметить, что отсутствие строгих нотационных ограничений в методологиях UML и EPC является их преимуществом с точки зрения построения объектно-ориентированных моделей, так как позволяет «перегружать» семантику графических элементов, следуя принципам инкапсуляции, полиморфизма и наследования. Данный аспект обеспечивает возможность моделирования процессов как системы классов, но крайне затрудняет восприятие и оценивание графических моделей бизнес-процессов.

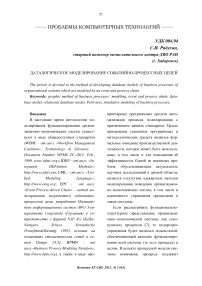

В случае применения событийнопроцессной модели (EPC), строгие нотационные ограничения имеют место только при описании процесса как последовательности: «событие – переход – операция – переход – событие». При этом каждый элемент последовательности имеет соответствующее графическое изображение (рисунки 1а и 1b). Принцип гомоморфизма в данном случае позволяет построить модель процесса как цепь, используя указанную последовательность в качестве элементов цепи. Исполнение операций процесса в модели EPC может быть представлено алгоритмической структурой с применением логических связок, обеспечивающих последовательно-параллельный ход исполнения процесса. При этом сведения об объектах, упоминающихся в ходе исполнения операции (сырьё, материалы, исполнители, результаты работы и т.д.), отображаются в виде дополнительных связей с соответствующим графическим элементом «операция» в событийно-процессной цепи.

Следует заметить, что и в данном случае семантика графических объектов и связей перегружается в соответствии с принципом полиморфизма в зависимости от назначения элемента (указанное справедливо для нерасширенной версии нотации EPC).

Например, объекты «Оборудование», «Наряд на работы» и «Форма заявки» отображаются единообразно (рисунок 1), хотя и имеют отношение к разным классам.

Рис. 1. Пример событийно процессных моделей (ЕРС)

Рисунок 1 – Пример событийно-процессных моделей (ЕРС)

Отсутствие явных нотационных ограничений при описании процесса в методологии EPC вынуждает разработчика моделей процессов либо применять искусственные правила, упрощающие понимание моделей и обеспечивающие псевдоконтроль качества моделей, либо полностью игнорировать необходимость отслеживания какой-либо логики (исключая соблюдение требований к структуре событийной цепи) и строить модель в соответствии с реальным моделируемым процессом. Подобный подход применим при построении модели существующей системы (на этапе «как есть»), но неприемлем для целей реорганизации и контроля качества процессов. При отсутствии явных критериев качества модели процесса в нотации EPC часто используются правила построения алгоритмов, но данный подход не может обеспечить проверку такого критерия, как, например, достижимость результатов моделируемого процесса. Напомним, что применение строго структурированных (как в случае нотации IDEF0) методов моделирования позволяет обнаружить некоторые недостатки моделируемой системы (исключительно в отношении несоответствия требованиям собственно нотации IDEF0). В случае слабоструктурированных правил нотаций (к которым следует отнести EPC и UML), подобная возможность отсутствует, и критерии качества необходимо формулировать на основании других принципов, например, исходя из классификационных признаков организационноэкономических систем с учетом причинно-следственных связей, теорий качества, существующих типовых графовых моде- лей и т.д. Гибкость слабоструктурированных нотаций позволяет строить проблемно-ориентированные графические модели и отчасти устранять проблемы, связанные с приближением создаваемых графических моделей к типовым формам графов, имеющих строгую математическую интерпретацию и позволяющих выполнять анализ моделей.

В динамических, стохастических недетерминированных дискретных системах, какими и являются бизнес-процессы, отсутствуют аналитические зависимости, что делает невозможным определение тривиальных критериев качества процессов. С другой стороны, при наличии известной функциональной структуры процесса возможно применение имитационного моделирования поведения объектов процесса. В таком случае критериями качества проектируемого, реорганизуемого или наблюдаемого процесса могут являться в том числе и критерии качества используемой имитационной модели. Следует отметить, что имитационное моделирование поведения подобных систем строится на основании причинноследственных связей и отслеживании событий. В качестве примера следует привести модель событийно-процессной цепи (EPC), которая разработана на основании сетей Петри [4; 5], в свою очередь являющихся расширенным вариантом модели конечных автоматов. Таким образом, определяя критерии качества для применяемой модели сетей Петри (одним из инвариантов сети), допустимо сформулировать (либо уточнить) нотационные требования к графическому построению событийно-процессной модели (EPC).

Достаточность формальных требований к модели графа позволят построить модель процесса и решить задачу проверки его адекватности посредством имитации исполнения процесса в сжатом масштабе времени и применения моделирующего аппарата сетей Петри. Следует заметить, что проблема контроля качества процессов актуальна для проектирования и (или) реорганизации сложных процессов, а также в случае применения автоматизированных способов для тех же целей.

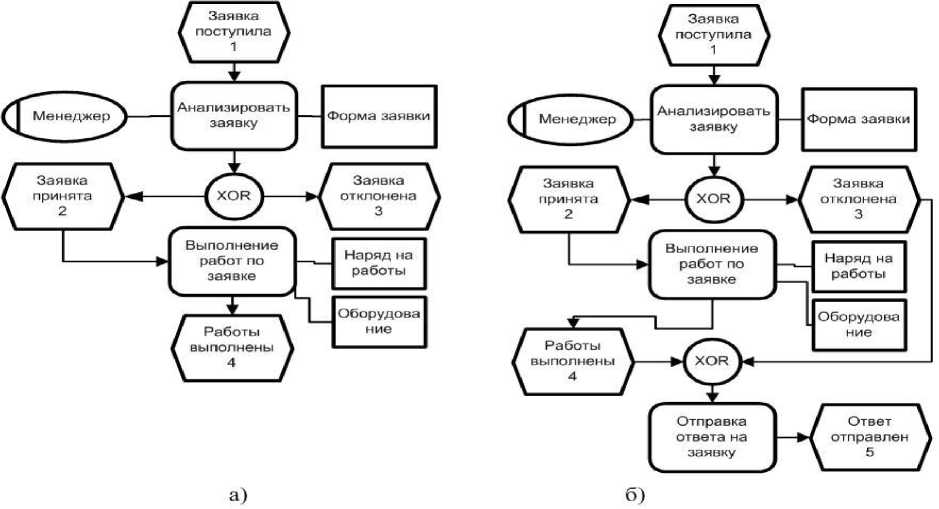

Сеть Петри моделирует двудольным графом локальные события процессов (переходы); локальные предусловия для событий (входные позиции переходов); постусловия для локальных событий (выходные позиции переходов), а также локальные связи между событиями и условиями (рисунки 1а и 2а; рисунки 1б и 2б).

Моделирование поведения распределённых (последовательно-параллельных) асинхронных процессов выполняется посредством описания последовательности срабатывания переходов при условии истинности проверки готовности самого перехода к срабатыванию. При моделировании процесса сетью Петри обнаруживаются такие свойства сети, как живость, безопасность и ограниченность. Свойство «живости» сети объясняет отсутствие тупиковых ветвей в модели процесса (например, блок 3 «событие» (рисунок 1а) и позиция 3 (рисунок 2а) соответствует тупику процесса). Свойство «безопасности» сети объясняет обязательность исполнения всех операций процесса. Свойство «ограниченности» объясняет отсутствие «зацикливаемости» процесса [2; 3].

Рис. 2. Пример диаграмм сетей Петри

Рисунок 2 - Пример диаграмм сетей Петри

Опустим доказательную часть свойств сети Петри и рассмотрим конфигурацию сетей, моделирующих событийнопроцессную цепь EPC с указанными свойствами.

Множество инвариантов сетей Петри обусловлено конфигурациями локальной схемы: «позиция – переход – позиция». Конфигурации сетей Петри зависят от кратности и направления связей в локальной схеме и являются статическими структурными моделями.

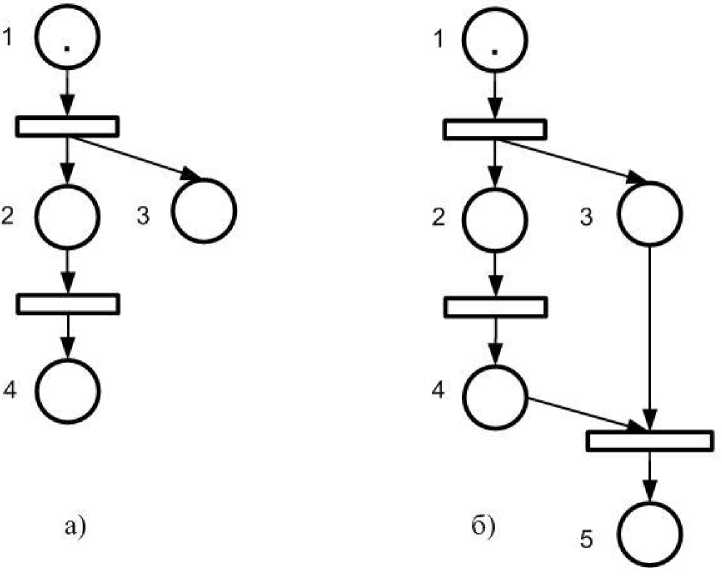

Перечислим некоторые примеры конфигураций сетей Петри, представляющие интерес с точки зрения построения моделей бизнес-процессов [2; 3]:

-

1) автоматные сети («автоматы») – разновидность сетей Петри, у которых

переход имеет не более одного входа и не более одного выхода (рисунок 3а);

-

2) маркированные сети – разновидность сетей Петри, у которых каждая позиция имеет не более одного входа и не более одного выхода;

-

3) сети свободного выбора – разновидность сетей Петри, у которых каждая дуга, выходящая из позиции, является либо единственным выходом из неё, либо единственным входом в переход;

-

4) простые сети – разновидность сетей Петри, у которых каждый переход может иметь не более одной общей позиции с другими переходами;

-

5) ординарные сети – разновидность сетей Петри, у которых кратность дуг должна быть не более единицы (рис. 3б).

Рис. 3. Пример конфигураций сетей Петри

Рисунок 3 – Пример конфигураций сетей Петри

Модель данных событийнопроцессной цепи описываемой сетью Петри

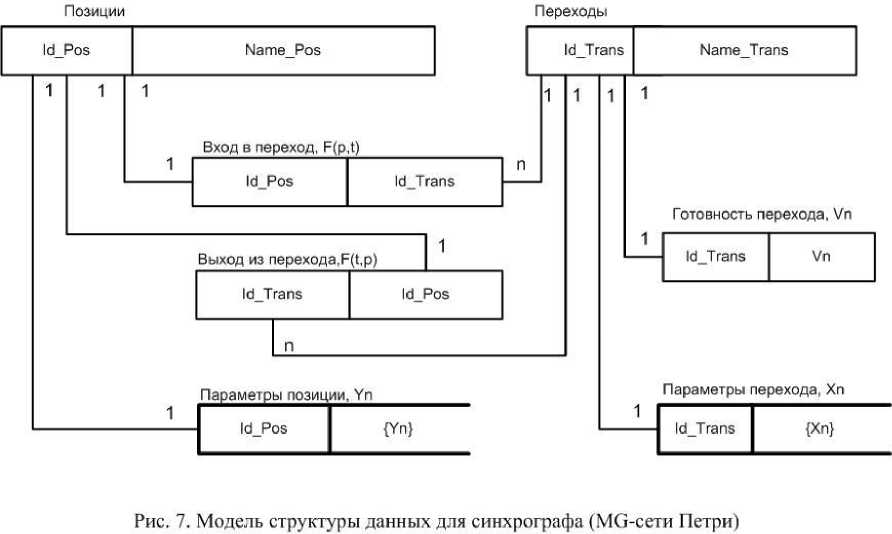

Исходя из требований к наличию обязательной результативности каждой эле- ментарной операции процесса, сеть Петри должна моделировать связь однозначности результата одной операции и связь данного результата со следующей опера- цией. Из приведённых в качестве примера (рисунки 3а, 3б, 3в) видов конфигураций сетей Петри указанным выше требованиям соответствует маркированная MG-сеть Петри (рисунок 2б, рисунок 3в), именуемая как синхрограф. Маркировка позиции сети Петри обозначается точкой в позиции (рисунок 3в) и соответствует истинности предусловий для выполнения перехода, то есть операции процесса, например выполнения операции «Анализировать заявку» (рисунок 3б). Так как особенностью синхрографа является наличие только одного входа и одного выхода для каждой позиции (места в сети Петри), то синхрограф обладает свойствами живости, безопасности и ограниченности при условии маркированности начала каждого элементарного цикла-операции. Указанные ограничения в конфигурации модели сети формируют соответствующие ограничения (1:1) в модели данных, описывающей статическую структуру сети Петри. Модель данных сети Петри (рисунок 7) строится на основании матричной модели синхрографа. Матричная модели синхрографа (рисунок 3в) описывается матрицей связности позиций и переходов сети Петри; матрицей связности переходов и позиций сети Петри; вектором готовности перехода к срабатыванию. Матрица связности Tm-Pn (рисунок 4) соответствует дугам, направленным от перехода к позиции; матрица связности Pn-Tm (рисунок 5) соответствует дугам, направленным от позиции к переходу; вектор Vm (рисунок 6) отражает «возбуждённость» перехода, то есть готовность перехода к срабатыва- нию. Матрицы Tm-Pn (рисунок 4) и Pn-Tm (рисунок 5) описывают статическую структуру сети Петри, моделирующую, в свою очередь, событийно-процессную цепь EPC (рисунок 1б). Вектор Vm (рисунок 6) является динамической характеристикой сети Петри, и его значения формируются в процессе выполнения шагов имитационной «прогонки» модели процесса. С точки зрения формального определения сети Петри возможность осуществления шага, то есть перемещения виртуальной метки / меток от позиции к позиции через переход определяется законом: количество меток одного типа в каждой из позиций, связанных с данным переходом, должно быть не менее числа дуг, исходящих из данной позиции в данный переход. Возможность более сложной, функциональной зависимости срабатывания переходов в сетях Петри допустима, но в данной работе не рассматривается. Следует определить семантику «метки» в сети Петри в аспекте модели EPC: метке соответствует истинность предусловия (или множества предусловий для случая меток разного типа в «раскрашенной» сети Петри) для выполнения очередного перехода (операции).

Иными словами, должна иметь место некоторая совокупность значений параметров, описывающих состояние системы как результат исполнения предыдущих операций процесса.

Например, предусловием может служить факт поступления заявки, а также факт окончания выполнения работ на основании заявки (рисунок 1б).

|

Переходы, Тт |

Позиции, Рп |

||||

|

Р1 |

Р2 |

РЗ |

Р4 |

Р5 |

|

|

Т1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

|

Т2 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

|

ТЗ |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

Рис. 4. Матрица связности переходов и позиций синхрографа

|

Позиции, Рп |

Переходы,Т m |

||

|

Т1 |

Т2 |

ТЗ |

|

|

Р1 |

1 |

0 |

0 |

|

Р2 |

0 |

1 |

0 |

|

РЗ |

0 |

0 |

1 |

|

Р4 |

0 |

0 |

1 |

|

Р5 |

0 |

0 |

0 |

Рис. 5. Матрица связности позиций и переходов синхрографа

|

Переходы, Тт |

Готовность перехода, Vm |

|

Т1 |

1 |

|

Т2 |

0 |

|

ТЗ |

0 |

Рис. 6. Вектор готовности переходов синхрографа

Рисунок 6 – Вектор готовности переходов синхрографа

Так как синхрограф всегда является «потенциально живым» (в графической модели сети Петри данный факт отражается наличием маркера / метки во входной позиции перехода (рисунок 1, рисунок 3), что, в свою очередь, отражает истинность предусловия события в EPC-модели процесса), то соответствующая EPC-модели будет отвечать требованиям «процессного» подхода. Напомним, что концепция процессного подхода предполагает наличие явного описания результатов исполняемой работы (или процесса). Таким образом, приближение модели разрабатываемого с применением нотации EPC бизнес-процесса к модели сети

Петри посредством введения и соблюдения определённых методов моделирования (определение методов в статье не рассматривается) позволяет построить процесс как непрерывную, заканчивающуюся определённым результатом, цепь событий. В случае описания бизнес-процессов как системы классов работа сети может моделироваться переходами управления между объектами класса (например, операции или подпроцесса), при этом функции контроля возможности срабатывания переходов могут быть реализованы на основании правил сигнатурного принципа передачи сообщений объектам (под процессам).

Рисунок 7 – Модель структуры данных для синхрографа (MG-сети Петри)

Вывод

Разработана даталогическая модель, отражающая специфику динамического моделирования бизнес-процессов, описываемых событийно-процессной цепью с применением имитационного моделирования сетями Петри. Модель данных может быть применена при верификации моделей бизнес-процессов в целях контроля качества моделируемых бизнес-процессов в системах автоматизации управления бизнес-процессами. Разработанная модель данных может учитывать множество параметров переходов и позиций, что позволяет применять аппарат раскрашенных сетей Петри с управляемыми (функционально зависимыми) переходами. Имитация работы бизнес-процесса моделируется сетью Петри при условии определения и учёта параметров, связанных с исполнением операций процесса и изменением параметров объектов, которые в совокупности соответствуют состоянию моделируемой системы.

Указанные параметры могут являться проявлением свойств объектов класса «бизнес-процесс», что позволяет применять объектно-ориентированные структуры для реализации процессных моделей в автоматизированных информационных системах [4; 5]. Данная возможность отражается на схеме структуры данных (рисунок 7) соответствующей совокупностью атрибутов {Yn} в таблице «Параметры позиции». Открытая в аспекте дальнейшей перегрузки совокупность атрибутов {Xm} в таблице «Параметры перехода» отражает параметры класса, ответст- венного за исполнение операции / перехода. Таким образом, разработанная модель данных может быть применена для целей объектно-ориентированного описания бизнес-процессов.

Задача обеспечения информационной полноты разработанной даталогиче-ской модели данных бизнес-процессов, моделируемых с применением сетей Петри для целей динамического имитационного моделирования, в части определения объектно-ориентрованных структур, остаётся актуальной.

Список литературы Даталогическое моделирование событийно-процессных цепей

- Всяких, Е. И. Практика и проблематика моделирования бизнес-процессов/Е. И. Всяких, А. Г. Зуева, Б. В. Носков. -М.: ИТ-Экономика, 2008 -246 с.

- Котов, В. Е. Сети Петри/В. Е. Котов. -М.: Наука, 1964.

- Питерсон, Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем/Дж. Питерсон; пер. с англ. -М.: Мир, 1984. -264 с.

- Шеер, А. В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы/А. В. Шеер; пер. с англ. -2-е изд., испр. и доп. -М.: Просветитель, 1999.

- Шеер, А. В. Моделирование бизнес-процессов/А. В. Шеер; под ред. М. С. Каменнова, А. И. Громова; пер. с англ. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Весть -МетаТехнология, 2000.

- Современные проблемы информатизации в моделировании и социальных технологиях: сб. трудов/под ред. д-ра техн. наук, проф. О. Я. Кравца. -Воронеж: Научная книга, 2012. Вып. 17. С. 129 -252.

- Оптнер, С. Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем/С. Л. Оптнер. -М.: Советское радио, 1969.

- ИСО/МЭК 15288:2002 -Проектирование систем. Процессы жизненного цикла системы. -М.: Госстандарт России, 2002.

- ГОСТ P 50.1.028-2001 -Методология функционального моделирования. -М.: Госстандарт России, 2001.