Давайте разберемся

Автор: Кесельман Леонид

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Статья в выпуске: 5, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181530

IDR: 142181530

Текст статьи Давайте разберемся

В ходе недавно закончившейся избирательной кампании по выборам губернатора Петербурга, особенно перед их первым туром в данных, поступавших от различных социологических служб, возникли, скажем так, некоторые противоречия. Одна группа называвших себя «социологами», активно наводняла средства массовой коммуникации «рейтинги основного кандидата» много выше, тех, о которых стало известно в ночь на 22 сентября. Главный смысл этих рейтингов сводился к незамысловатой формуле: новый губернатор уже известен и непременно будет избран уже в первом туре. Другие не менее беззастенчиво, хотя и не столь широко, как правило, в агитационных материалах некоторых соперников основного кандидата предъявляли явно «высосанные из пальца», но столь же завышенные показатели популярности своих заказчиков.

Иначе говоря, «социологические данные» предъявлялись не как профессионально полученные характеристики наблюдаемого социального пространства, а как одно из средств современной PR-технологии, или, что более привычно заставшим наше недавнее советское прошлое, беспардонной коммунистической (в других местах, геббельсовской) пропаганды. На фоне этого некоторые службы публиковали так называемые «сырые данные» о популярности «главного кандидата» и основных его соперников среди всего населения, заведомо более низкие, чем соответствующие показатели среди непременных или вероятных участников выборов. Когда опрашивают людей, и большинство из них говорит: я на выборы не пойду, или я не определился и т.д. В этой общей совокупности наблюдаемых (опрошенных) показатель популярности «основного кандидата» получался на уровне порядка 30%. Но этот «сырой» показатель должен быть очищен. Надо отделить тех, кто пойдет голосовать, и смотреть среди них, потому что среди тех, кто не пойдет, это вообще не имеет никакого значения. Такие «сырые цифры» лишний раз свидетельствовали о непрофессионализме тех, кто их публиковал (в данном случае представителей журналистского цеха).

Разнобой этих цифр никого особенно не смущал, ибо аудитория уже давно привыкла, что социология такая же продажная служанка своих заказчиков, как и некоторые другие социальные институты нашего общества. Тем не менее, «как с неба свалившаяся» необходимость проведения повторного голосования (второго тура) вызвала некоторую растерянность среди еще недавно публично излучавших монументальную уверенность в своей объективности и профессионализме. У желающих сохранить свое профессиональное реноме возникла острая потребность объяснить свои недавние «ошибки» и оправдаться. Тем более, что на смену одной избирательной кампании, активно прибегавшей к PR-возможностям «продажной служанки», идет не менее затратная парламентская.

Но, главное, для нас, профессиональных социологов, по-прежнему остается открытым вопрос: как можно отличить профессионально выполненную работу, направленную на выявление реальных характеристик наблюдаемого нами общества, от, скажем так, менее профессиональной, да и просто от заведомой халтуры, даже не пытающейся «оправдываться» по поводу своей откровенной лжи. Проблема эта стоит не только перед нашим, собственно профессиональным цехом, но и перед всем нашим обществом, явно утратившим способность видеть и понимать указанные различия.

Попробуем разобраться в этом на нашем недавнем опыте. Почему 21 сентября случилось то, о чем непрерывно на протяжении нескольких месяцев твердили мы, Центр изучения и прогнозирования социальных процессов, а не то, о чем публично трубили многие наши «коллеги». Получилось это потому, что на самом деле рейтингами мы, Центр изучения и прогнозирования социальных процессов, не занимаемся. Социологи, по нашему убеждению, вообще не занимаются рейтингами. Они занимаются изучением тех социальных детерминант , которые определяют предпочтения, ценностные ориентации, социальное поведение людей и т.д. Это несколько другое занятие. Хотя и несколько более серьезное, но все же, не Бог весть какое сложное. Для обеспечения этой работы необходимо соблюдение достаточно простенькой, но все-таки профессиональной, технологии.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в какой-то момент, когда собственно социология, как наука о социальных детерминантах , или своеобразных, внешне не наблюдаемых социальных полях, обладающих принудительной силой по отношению к каждому отдельному человеку и всему

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2003 обществу в целом (в зоне действия которых, хотим мы того или нет, проживает свою социальную судьбу не только каждый отдельных человек, но вся наличная на каждый данный момент совокупность людей), освободилась от всякого внешнего политического контроля и получила возможность обеспечивать общество информацией о реальных параметрах этих внешне не наблюдаемых силовых полей, в которых оно существует. Казалось, что времена отсутствия надежной и качественной информации о наиболее значимых характеристиках нашего социального пространства окончательно канули в лету, и мы станем, наконец, жить в условиях естественной и остро необходимой всему обществу и каждому из нас прозрачности основных социальных институтов.

Но не тут то было. Очень скоро в стране и в нашем городе, в частности, стали возникать службы, поставляющие статистические данные об отношении людей к тем или иным социальным и политическим явлениям, событиям и персонажам. Эти усредненные и легко запоминаемые данные поначалу воспринимались как «одно из» проявлений, а вскоре - как единственно возможное проявление социологической деятельности. Сегодня не только простой обыватель, но самые первые лица нашего государства искренне убеждены, что измерение всяческих рейтингов это и есть социология, а все остальное «от лукавого» и не заслуживает никакого внимания. Будь иначе, наши коллеги не выживали бы за счет зарубежных фондов и спонсоров, а пользовались не меньшей бы заботой и опекой, чем наш военно-промышленный комплекс во времена холодной войны. Впрочем, социологическая необразованность нашей нынешней политической элиты не ее, а наша вина. Кто же ее, бедную, просветит, если мы сами устранились от этой важнейшей из наших профессиональных задач?

Так или иначе, но сейчас в стране и в нашем городе, в частности, почти мирно сосуществуют два несколько разных, но по-своему, вполне профессиональных сообщества:

-

а) собственно социологи, занятые наблюдением и изучением, не людей или их усредненных характеристик, а собственно социума, то есть того внешне не наблюдаемого социального пространства, в котором и действуют различные социальные группы и сообщества, а так же отдельные люди;

-

б) различные исследователи «общественного мнения», или так называемые «поллстеры», одним из наиболее известных продуктов которых, и являются более или менее профессионально выявленные «рейтинги» политических персонажей.

Основным объектом внимания социолога являются различные социальные институты и группы, обладающие свойствами своеобразного силового социального поля; тогда как объектом внимания «поллстеров» являются сами люди и их мнения по тому или иному вопросу. Однако, поскольку в своей работе для получения надежной информации о характеристиках относительно малых социальных совокупностей (социально-экономических групп), составляющих десятую, а то и двадцать пятую часть наблюдаемой нами общей совокупности, мы вынуждены прибегать к наблюдению (наблюдению, а не опросу) не мене двух с половиной, а подчас пяти, а то и десяти тысяч единиц (человек), то в качестве одного из побочных продуктов нашей деятельности у нас иногда возникает достаточно надежная информация о так называемых «рейтингах».

Поскольку нас, как правило, интересует на столько сам «рейтинг», а мера и, главное, причина его дифференциации, постольку у нас есть возможность не только достаточно надежно определить его «средний» (общий) уровень, но и возможные пределы его отклонений в наиболее значимых социальных группах. В частности, уровни популярности основного кандидата, о которых на протяжении нескольких месяцев трубили почти все наши СМИ, не наблюдались ни в одной из сколько-нибудь значимых (по своей численности) групп, за исключением относительно немногочисленной (около шестой части петербургских избирателей) группы восторженно верящих в абсолютную и непререкаемую правоту нашего нынешнего Президента (среди остальных примерно 50% в целом доверяющих ему петербуржцев «рейтинг» нашего нынешнего губернатора много скромнее и явно не давал ему возможности стать таковым уже в первом туре), и примерно такой же относительно немногочисленной группы сторонников нынешней «партии власти». Среди многого прочего это обстоятельство позволяло нам быть достаточно уверенными в надежности получаемых нами данных, и не принимать близко к сердцу наивные попытки «усомниться» в надежности и качестве получаемой нами информации об основных характеристиках недавно завершившейся избирательной кампании.

Тем не менее, публикация наших данных либо полностью (на первом этапе) блокировалась местным филиалом нынешнего «министерства правды», либо всячески искажалась с помощью нехитрого приема: свободного журналистского (то есть, как правило, мало компетентного) описания

«своими словами» основного смысла наших достаточно четких и однозначных результатов. С такой же легкостью эти ни в чем сомневающиеся, а главное, уверенные в своем «профессионализме» представители еще одного древнейшего профессионального цеха, пересказывали и результаты многочисленных жуликов, составлявших третью, наиболее многочисленную группу именующих себя социологами, и промышляющих на ниве незамысловатой PR-деятельности.

Представители этого цеха приучили нас к тому, что гарантий сколько-нибудь адекватного описания наших результатов практически не существует. Признавая несправедливость этого утверждения по отношению к настоящим профессионалам, часть (основную) вины за эту несправедливость я отсылаю к множеству представителей этого сообщества. Это не апелляция к принципу коллективной ответственности, а констатация того простого социального факта (явления, обстоятельства et cetera), что все мы вынуждены нести ответственность за ту социальную общность, к которой по своей ли воле или вынужденно, принадлежим.

Будучи советскими людьми, мы вольно или невольно несли ответственность за весь «советский народ», даже в том случае, когда не разделяли большую часть его приоритетов. Сегодня, будучи россиянами, несем ответственность за «подвиги» федералов в Чечне и лично за полковника Буданова. И это не просто «моральная ответственность», отвечать все чаще приходится своими собственными жизнями, как это было с ни в чем не повинными зрителями «Норд Оста» или жителями взорванных в Москве и Волгодонске домов. Те же наши «ошибавшиеся» поллстеры – далеко не самый худшие представители нашего профессионального сообщества. Они ведь делали лишь то, что на их месте делал бы практически любой другой представитель их цеха. По большому счету они много умнее, профессиональней и чище, чем масса того жулья, которая с великим энтузиазмом занимается сейчас сбором «капусты» на нынешних электоральных нивах. Они делают это куда циничней и грязнее, чем в целом владеющие своей профессией поллстеры, но в трудную ситуацию угодили и они. И отвечать им приходится не столько за самих себя, сколько за всю эту шпану. Впрочем, и их собственные заслуги тут есть. И главная из них, в том, что не сумели преодолеть давления сложившихся норм своего сообщества, своей колеи, а на социологическом языке – давления социальных полей, обладающих принудительной силой по отношению к миропониманию и поведению не только отдельного человека, но и самых больших социальных групп.

Обыденным сознанием параметры социального пространства не улавливаются. Скажем так: понятно, что хотя построить какой-нибудь простенький самолет сейчас не так уж сложно, но это всё же результат некоторой профессиональной деятельности. Но какой-нибудь ребенок может сесть на некую палочку и вообразить, что он построили себе самолет. Для ребенка это нормально, а тут вполне взрослые дяди, то ли хотели угадать ожидания каких-то заинтересованных лиц, то ли от неумения, то ли от непонимания того, что делают, стали летать на своих палочках, как на настоящих летательных аппаратах. Впрочем, самолет наш – не Бог весть какая сложная конструкция. Это не современная сверхзвуковая «хайтековская» машина, это вполне допотопный «Форман» или знакомый нам по старым советским фильмам «кукурузник». Соорудить его несложно. Но все-таки для этого нужно обладать каким-то комплексом знаний, технологией и пр., пр.

Сотни раз мы повторяли в разных вариациях: точно так же как строителя, занятого возведением прочного, теплого, уютного для жизни ( человека ) дома в первую очередь должны интересовать технологические параметры объекта его деятельности, а не текст молитвы: "Все для человека, все во имя человека"; так и социолога должны волновать не слова этой ни к чему не обязывающей молитвы (давно ставшей прибежищем для разного рода неумех, бездельников и негодяев), а качество информации о тех социальных полях, в пространстве которых вынуждены жить эти самые люди.

Только обеспечив их качественной информацией об этих не поддающихся не вооруженному специальной профессиональной технологией наблюдению, социолог может помочь человеку сделать эти условия в начале понятными, а затем и более приемлемыми. Без этого все призывы к гуманизму не более чем давно набившее оскомину кликушество и, идя на поводу обыденного сознания, мы неизбежно обрекаем себя на бесконечное профессиональное бесплодие.

Те команды, которые то ли рейтинги рисовали, то ли крутили свои рекламные ролики, социологией не занимались. Они занимались своими рейтингами: сели на свои рейтинговые палочки и летали в разные стороны в своем воображении. Но беда в том, что в последние годы в общественном сознании, с помощью массовой коммуникации, сложилось такое представление о социологах, что это те, которые летают на этих палочках. И люди в это верят.

Но я утверждаю, что большая часть этих поставщиков рейтингов - не социологи. Они просто присвоили себе это звание, назвали себя социологами. Ну и Господь с ними. Об этом говорить просто скучно.

Вернемся к тому, почему у нас получилось то, что получилось. Случилось это, главным образом, потому, что мы не занимались рейтингами. Мы пытались понять, почему сегодня люди ведут себя тем или иным образом, почему, в частности, они отказываются участвовать в политической жизни, не ходят на избирательные участки и пр., и пр. Но для того, чтобы это изучать, нужно, как минимум, зафиксировать картинку, определить общие координаты, в которых все это происходит. Эту картиночку мы и фиксируем.

Тут надо обозначить одно несколько непривычное для обыденного сознания обстоятельство: то, что социологи вообще не занимаются людьми. Объектом их изучения люди не являются. Обратное -один из мифов, который по прежнему господствует в обыденном сознании. Так же как когда-то все люди были убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли, потому что утром оно поднимается на востоке, а вечером садится на западе. Основываясь на этой очевидности, обыденное сознание указывало на то, что Солнце вращается вокруг Земли. Потребовались какие-то профессиональные усилия, чтобы доказать, что вселенная устроена иначе, и все наоборот. Сегодня уже и малые дети об этом знают.

То же самое и здесь получается. Социологи занимаются социумом. Что такое социум? Нет, это не сумма людей, и даже не все люди, живущие в данный момент на нашей планете. Все люди, живущие в данный момент, находятся в некотором пространстве силовых полей, существующих вне этих людей. Ну, скажем, миф об Иисусе Христе существует уже две тысячи лет. И он детерминирует миропонимание, предпочтения и поведение нынешних людей, гораздо больше, чем, скажем намерения самых больших начальников, министров, Путина, Буша…

Это миф о Боге, это миф о том, как надо видеть мир, и этот миф формирует наше поведение, наш способ существования в социальном пространстве в гораздо большей мере, чем окружающие люди или усилия тех или иных органов власти… Т.е. социум – это силовое поле, не имеющее внешне наблюдаемой «материальности», это виртуальное поле или пространство. И это виртуальное пространство обладает большими возможностями влиять на поведение и отдельных людей, и социальных групп. Но при этом оно не поддается наблюдению обыденным сознанием. Нужны специальные технологии. И мы этими технологиями пытаемся фиксировать процессы, происходящие в этом виртуальном пространстве. В частности, в каждом «измерении» мы опрашиваем, точнее, общаемся не менее чем с двумя с двумя с половиной тысячами людей, чтобы уловить тенденции, существующие не в целом во всей совокупности жителей, а в относительно малых социальных группах.

Нас интересует не столько вся совокупность жителей Петербурга, а отдельные социальные группы. Скажем, девять групп занятости – частные предприниматели, наемные работники, занятые в частной экономике, наемные работники, занятые в акционерных предприятиях, бюджетники, пенсионеры – это разные группы людей, по-разному видящие мир. И для того, чтобы получить представление о них, нам надо получить достаточное наполнение в каждой из этих групп. А еще поколенческие группы. Ведь человек, родившийся в 80-х годах – это уже совсем другое, чем родившийся в 40-х. И т.д., и т.д.

Вот потому, что мы не занимались рейтингами, у нас получилось достаточно устойчивые данные о том, как люди предполагают себя вести в обстоятельствах губернаторских выборов. Мы эти данные получали в течение двух месяцев. Начали получать их с конца июля, когда только что сформировалась вся эта картинка. Получаемые цифры были у нас предельно устойчивы.

Кстати, я хочу обратить внимание, что у этих ребятишек, которые летают на палочках, утверждая что это самолетики, как правило, цифры прыгают вниз – вверх, вверх – вниз, и это еще одно свидетельство их непрофессионализма. Ручки у них, что ли, дрожат, или они не знают, что они измеряют, но цифры у них постоянно прыгают. При нормальном измерении, при нормальной

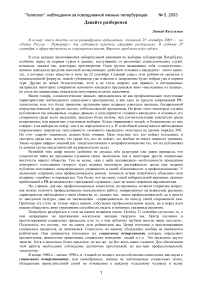

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2003 технологии цифры не прыгают. Посмотрите, на прилагаемые таблицы, образец тех, которые мы рассылали по многочисленным местным (и не только) изданиям информационным агентствам (включая местный Росбалт). Основной кандидат начинал с 42% (это среди тех, кто непременно придет на выборы), потом чуть приподнялась и всё. Это предельные цифры, которые мог получить «основной кандидат» среди тех, кто непременно придет на выборы. Мы получаем эти цифры раз, два, три, и при этом они у нас никак не пляшут. А тут почти вся массовая коммуникация заполнена цифрами – 55%, 65%, и т.д.

Мы получаем раз, два, три, и так до семи раз одни и те же цифры. Мы видим, что ситуация достаточно устойчивая, особенно по основному кандидату, и у него нет возможности получить больше 44%. Меньше – есть возможность. А больше – нет. А в многочисленных сообщениях СМИ цифры заведомо более высокие. Как их можно получить? Либо люди полностью лишены профессии, либо они почему-то заинтересованы в демонстрации этих цифр, либо у него есть какие-то обязательства перед какими-то заказчиками.

Понятно, что социология в последнее время в значительной степени используется как один из департаментов PR-команд или PR-проектов. Огромное количество пиарщиков, которые вообще к социологии никакого отношения не имеют, занимаются «измерениями», потом эти «измерения» используют в качестве PR-средства и т.д. Это наивное, глупое, никчемное занятие. Ну, Бог с ними.

Так вот, эти цифры, которыми пестрели многочисленные публикации на эту тему, свидетельствуют о том, что предъявляли их либо непрофессионалы в принципе, либо непрофессионалы потому, что сознательно искажают получаемые данные, т.е., «слегка лукавые». Обычный ученый должен в независимости от того, кому он симпатизирует, или что ему будет за тот или иной результат, сообщать достоверные данные о своей работе. Для него первое правило: его информация достоверна. Достоверна в том смысле, что он ее сознательно не искажает. Если же человек владеет какой-то техникой, но искажает свои результаты – то это как строить самолет и сознательно подпиливать какой-то там бензопровод. Профессионал ли это? Здесь то же самое.

Таким образом, подходя к концу, я бы сказал: то, что случилось у нас в городе за последние полтора-два месяца, никакого отношения к социологии не имело. Я лично не угадывал никаких рейтингов, а то, что наши цифры отличались от большинства других – то это потому, что отличался сам принцип нашей работы, отличался от принципов работы людей, которые крутились в этой области.

С одной стороны, это, конечно, вопиющее безобразие. Но, с другой стороны, думаю, что главная беда нашего общества не в этом. Беда в том, что сегодня наше общество, не только наш город, но и вся наша страна лишена объективной информации о тех обстоятельствах, в которых она существует. У нас нет мониторинга социальных параметров того пространства, в котором мы живем. Как в такой ситуации можно принимать какие-либо решения? Нет этой информации ни у населения, ни у обывателя, нет у Путина, у Матвиенко, ни у кого. Мы все лишены этого. Общество живет в потемках. Те «неожиданности», с которыми мы периодически сталкиваемся, есть свидетельство того, что самые важные решения принимаются в потемках. Нельзя так жить дальше.

Мы уже дожили до такого состояния, когда технологически эта задача вполне решаема. Тут ведь не надо строить космических кораблей. «Кукурузники» строят сегодня и в слаборазвитых странах. Это не проблема. Мы должны, как минимум, обеспечить производство надежной, качественной информации о процессах, идущих в социуме. Здесь только одно важное условие: технологически это возможно, но структура, производящая эту информацию, должна быть независима от властных структур. Она не должна работать только на власть или только на «заказчика». Она должна обеспечивать всех – и полуграмотную старушку, и Президента – качественной информацией о том, в каком обществе мы живем. Никто, кроме профессиональных социологов, этой качественной информацией обеспечить общество не может.

Если мы будем тянуть с решением этой задачи, мы опять будем попадать в ситуации, аналогичные нынешнему поводу нашего обсуждения. Причем, это ведь еще не самое страшное. Можно еще долго рассказывать о том, к каким последствиям приводит жизнь в социальных потемках, но надо дать высказаться и другим. Но прежде чем сделать это, хотел бы вынести на обсуждение один из возможных вариантов выхода из создавшегося положения.

В нынешней ситуации требование нашего привычно беспомощного (и вполне социологически безграмотного) законодателя, по поводу непременной публикации некоторого перечня легко фальсифицируемых и практически ничего не говорящих о реальном качестве предъявляемых данных характеристик профессиональной технологии (объем выборки, время и место проведения «опроса»,

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2003 точные формулировки вопросов и.д.) ничего кроме имитации «научной апробации» этих данных не дает и дать не может.

Другое дело, сообщение о том, что публикуемые данные получены профессиональным коллективом или отдельным социологом, имеющим сертификат пользующимся профессиональным и общественным доверием социологической гильдии, принимающей на себя обязательства гаранта качества работы обладателя такого сертификата. Не думаю, что сейчас в нашем городе число обладателей такого сертификата сильно превысило бы количество пальцев на одной руке. И это притом, что сейчас на этом поприще крутится никак не менее полусотни, то есть на порядок большее количество так называемых «социологов». Что делать им? Они тоже могут создать свою, или сразу несколько своих гильдий. У нас ведь свобода ассоциаций, и количество всевозможных Академий уже давно перевалило за полсотни. Правда, рядом с ними существует и РАН (еще недавно АН СССР), -Российская Академия наук, и никому в голову не приходит мысль о том, что это всего лишь одна из полусотни контор, называющих себя Академией. Различия видят и понимают все мало-мальски грамотные.

Так и в нашем случае, гильдий (контор) выдающих свои сертификаты, наверняка окажется много больше, чем наша. Но если мы будем давать свои сертификаты исключительно тем, чье качество профессиональной деятельности мы обязуемся гарантировать всем своим профессиональным авторитетом (а гарантировать необходимо не только владение определенным набором профессиональных технологий, но и умение разговаривать с заинтересованным спонсором или заказчиком на своем профессиональном языке, в нынешней практике нередко подменяемое способностью угадывать пожелания этих же заинтересованных «спонсоров»), то различия в качестве множества имеющих хождение гарантий обнаружат себя очень быстро. И никому из более или менее серьезных заказчиков, нуждающихся в качественной информации о социуме, а не в ее имитации, не придет в голову мысль об обращении к обладателям «параллельных» сертификатов. Если же кому-то потребуются «социологи» для собственного PR-проекта, то он, думаю, всегда сможет найти их адрес. Уверен, что в наш адрес такие заказчики обращаться не станут.

Возможно, есть и другие варианты выхода из сложившейся в нашем цехе ситуации. Очень хотелось бы увидеть их на страницах нашего издания.

Таблица G-1

Губернаторские предпочтения избирателей разного уровня электоральной активности (четвертая волна 8-12 сентября 2003 г.; объем выборки 2485 ; % по колонке )

|

Участники: Кандидаты: |

Отказники |

Мало-вероят-ые |

Возмож ные |

Непре-мен-ные |

ВСЕ 8-12 сентября |

2-5 сентября. |

август |

июль |

|

Матвиенко В. |

- |

21.2 |

42.1 |

43.1 |

32.5 |

29.3 |

27.7 |

24.3 |

|

Маркова А. |

- |

6.3 |

8.4 |

9.8 |

7.3 |

7.2 |

5.5 |

4.7 |

|

Амосов М. |

- |

1.5 |

2.6 |

2.2 |

1.9 |

3.7 |

4.0 |

5.9 |

|

Беляев С. |

- |

2.8 |

4.0 |

4.8 |

3.4 |

1.7 |

2.0 |

1.5 |

|

Шелищ П. |

- |

2.0 |

1.0 |

2.4 |

1.5 |

1.3 |

1.7 |

1.9 |

|

Сухенко К. |

- |

2.0 |

2.3 |

1.2 |

1.7 |

1.2 |

1.1 |

0.8 |

|

Тимофеев А. |

- |

0.3 |

0.4 |

1.0 |

0.5 |

1.1 |

0.7 |

0.5 |

|

Войтановский В. |

- |

1.0 |

1.4 |

1.2 |

1.1 |

0.4 |

0.8 |

0.4 |

|

Прочие кандидаты |

0.5 |

2.0 |

0.9 |

0.5 |

1.0 |

2.4 |

3.3 |

6.9 |

|

Определившие выбор |

1.5 |

39.1 |

63.1 |

66.2 |

50.9 |

48.3 |

46.8 |

46,9 |

|

Против всех |

2.4 |

6.8 |

5.6 |

11.2 |

6.9 |

7.4 |

8.1 |

5.2 |

|

Безразличные |

95.7 |

12.6 |

2.0 |

0.7 |

15.5 |

15.1 |

14.1 |

17.5 |

|

Не определившиеся |

1.5 |

41.4 |

29.3 |

22.0 |

26.8 |

29.0 |

31.0 |

30.5 |

|

В целом |

100.0 |

100.0 |

100.0 |

100.0 |

100.0 |

100.0 |

100.0 |

100.0 |

|

Число опрошенных |

301 |

571 |

1009 |

604 |

2485 |

|||

|

в % по строке 8-12 сент. |

12.1 |

23.0 |

40.6 |

24.3 |

100.0 |

2485 |

||

|

Распределение 2-5 сент . |

14.5 |

21.9 |

36.5 |

27.1 |

100.0 |

2415 |

||

|

Распределение в августе |

11.5 |

29.0 |

33.6 |

25.8 |

100.0 |

2505 |

||

|

Распределение в июле |

14.0 |

25.7 |

31.8 |

28.5 |

100.0 |

2590 |

||

Таблица G-2

Губернаторские предпочтения избирателей разного уровня электоральной активности (% по колонке )

( 27-30 июля, выборка 2590 ; 26-29 августа, выборка 2505 ;

2-5 сентября выборка 2415 ; 8-12 сентября выборка 2485)

Участники: Кандидаты: Вероятные участники выборов Непременные участники выборов Все опрошенные июль август 2-5 сент 8-12 сент июль август 2-5 сент 8-12 сент июль август 2-5 сент 8-12 сент Матвиенко В. 29.0 36.2 37.9 42.1 40.2 44.2 43.2 43.1 24.3 27.7 29.3 32.5 Маркова А. 4.6 5.8 9.6 8.4 7.7 9.4 9.7 9.8 4.7 5.5 7.2 7.3 Амосов М. 6.6 5.9 4.8 2.6 8.9 4.6 4.5 2.2 5.9 4.0 3.7 1.9 Беляев С. 1.8 2.5 1.9 4.0 2.4 2.6 2.8 4.8 1.5 2.0 1.7 3.4 Шелищ П. 1.3 1.5 1.4 1.0 1.3 3.4 1.2 2.4 1.9 1.7 1.3 1.5 Прочие кандидаты 10.0 8.9 4.4 5.0 16.2 7.4 8.0 3.9 6.9 5.9 5.1 4.3 Определившие выбор 53.5 60.8 60.0 63.1 76.7 71.6 69.4 66.2 46.8 48.3 50.9 Против всех 5.8 7.1 6.3 5.6 3.8 8.0 7.4 11.2 5.2 8.1 7.4 6.9 Безразличные 1.8 1.9 1.1 2.0 2.0 1.4 0.3 0.7 17.5 14.1 15.1 15.5 Не определившиеся 38.9 30.0 32.6 29.3 17.5 18.9 23.0 22.0 30.5 31.0 29.0 26.8 В целом 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Число опрошенных 823 842 874 1009 738 647 648 604 2590 2505 2415 2485 Доля группы (% по строке) 31.8 33.6 36.5 42.2 28.5 25.8 27.1 24.3 100 100 100 100

Послесловие редактора

Л. Кесельман предлагает к обсуждению не новую, но по-прежнему острую проблему – профессионализма и добросовестности людей, называющих себя социологами и предоставляющих обществу результаты своих исследований. Традиционно эта тема актуализируется и, как правило, скандализируется в ходе различных предвыборных кампаний. Итак, тема злободневна и ее обсуждение вполне оправдано. Соглашаясь с тем, что проблема профессионализма и добросовестности существует, вызывает возражение общая тональность публикуемого текста, в котором автор, не сомневаясь в своем праве, встает на позицию арбитра, уполномоченного отделять зерна от плевел и быть глашатаем истины в последней инстанции. Без тени сомнения Кесельман подразделяет наше профессиональное сообщество на социологов, поллстеров и просто жуликов. Социологи изучают социум, поллстеры, наивно полагая, что объект социологии – люди, пристают к ним с вопросами, а жулики, само собой, просто фабрикуют результаты в пользу заказчиков, зарабатывая большущие деньги. И то, что прозрачно социологам, неведомо другим людям. А истина проста – если у социологов (т.е. у Кесельмана) больше 44% у Матвиенко в первом туре не получалось, то больше и не могло быть, а если у кого было, то это все жулики, ну, в крайнем случае, поллстеры, не устоявшие под «давлением силовых полей социума».

Я искренне уважаю Л. Кесельмана и надеюсь, что он простит мне мое ерничество, но когда профессионал его уровня утверждает, что больше 44% не могло получаться, потому что у него эти цифры устойчивы и повторялись в пяти или семи замерах и это единственный аргумент, то как можно удержаться? Или начать объяснять (ему то?), что устойчиво могут повторяться ошибочные данные, что существуют так называемые систематические ошибки измерения? Да и так ли уж хороши пресловутые 44%, дают ли они право быть судьей? Да, он один из немногих предсказал неизбежность второго тура – честь и хвала. Но, если сравнить его цифры (смотрите таблицы) с официальными результатами голосования в первом туре (напомню их: Матвиенко – 48, 73%, Маркова – 15,84%), то расхождение по основным кандидатам на уровне 5-6% вряд ли можно считать точным прогнозом. Так что непонятно, откуда вдруг взялась эта безграничная вера в собственные

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2003 возможности, претензии на обладание единственно верной методологией, на основе которой, используя специальные технологии, он, наконец, выведет общество из социальных потемок, в которых мы все пребываем.

По поводу предложения о сертификации социологов и социологических фирм, думаю, что это не реально. Все опять упрется в критерии и вопрос о судьях. Где найти ареопаг Непогрешимых, никогда не ошибавшихся в своих прогнозах социологов, которые будут выдавать всем остальным пропуск в рай? Я, по крайней мере, таких не знаю.

У меня нет сейчас рецептов по очищению социологических рядов. Думаю, все-таки, что ни один известный социолог, собирающийся и дальше пребывать в этом качестве, не станет давать сфальсифицированные данные в угоду заказчику, поскольку профессиональная репутация и честное имя это основной капитал социолога, утрата которого равна профессиональной смерти.

Надеюсь, что коллеги выскажутся по поводу поставленной проблемы, и вместе мы найдем пути ее решения.

Михаил Илле