Деформации психологических адаптационных ресурсов на примере амотивационной и экзистенциальной несостоятельности при шизофрении

Автор: Овчинников Анатолий Александрович, Лобастов Роман Леонидович

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая психология

Статья в выпуске: 1 (110), 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучение шизофренического расстройства с точки зрения специфических нарушений в сфере адаптаций, которые предположительно взаимосвязаны с эмоционально-личностным ядром и патологией внутреннего мотивационного (интрисивного) комплекса. Задачи: сбор экспериментальных данных, позволяющих проанализировать определенную ситуацию средового влияния, отражающую связь между возникающими действительными стрессорами в жизни больного шизофренией и несостоятельностью адаптивных возможностей в его психике. Материал и методы. В 2016-2017 гг. на базе отделений психиатрической больницы пролечено 65 человек (из них 55 мужчин) в возрасте от 25 до 40 лет, с манифестными и повторными приступами шизофрении (F20.0). У 70% обследованных имелась группа инвалидности. Контрольная (экспертная) группа - 10 призывников 17-18 лет, с относительно устойчивым психотическим преморбидом, были обследованы по направлению РВК. Кроме основного клинико-психопатологического метода использован опросник Индекс жизненного стиля (ИЖС). Обработка данных проводилась непараметрическими методами: критерий Манна-Уитни (U) и коэффициент Спирмена (r). Заключение. Специфика разобщенности осознанных и неосознанных защитных паттернов у больных шизофренией не позволяет им выработать универсальную психологическую адаптацию. Амотивационные нарушения предположительно могут коррелировать с вектором отчужденности осознанных и неосознанных психологических защит (например, с опорой только на регрессивнопроективный полюс адаптации или только на рациональный). В этой связи декомпенсация адаптивных возможностей достигает таких масштабов, что адаптация к реальности воспринимается больным шизофренией традиционно враждебно, и лишь в рамках болезни она значима, так как заряжена его идентичностью. Любой личностный (как и сверхличностный) порыв оказывается тотально несостоятельным и невоплощенным

Шизофрения, система адаптаций, низшие и высшие мотивации, средовое взаимодействие, стрессоры,

Короткий адрес: https://sciup.org/142229403

IDR: 142229403 | УДК: 616.895.8-055.1/3:616.89-008.428.12:159.9.019.4:331.101 | DOI: 10.26617/1810-3111-2021-1(110)-65-70

Текст научной статьи Деформации психологических адаптационных ресурсов на примере амотивационной и экзистенциальной несостоятельности при шизофрении

В шизофреническом процессе, как в многомерном патогенном феномене, происходит множество не только психических, но и психофизиологических трансформаций. Это показывают многолетние исследования, использующие разные подходы и концепции изучения (иммунологические, генетические, психосоциальные, личностно-ориентированные).

Биопсихосоциальная модель, отражающая динамическую фиксацию психических аномалий, способна регистрировать под разными углами зрения поливекторность психики, раскрывая психическую патологию на различных этапах интеграции болезненного процесса. При этом учитывается и средовый фактор, центробежно влияю- щий на патогенез и развитие эндогенного процесса. Тем не менее, как нам кажется, именно средо-вый (или стрессовый фактор), как социальнопсихологический компонент, «задерживается», а часто и дистанцируется от современных технологий лечения шизофрении. Человеческая психика традиционно воспринимается как носитель эндогенной архитектоники. Средовые факторы при этом рассматриваются как случайные или пассивные нарративы, которые влияют на заболевание в виде неблагоприятной последовательности событий. Экзогениям в этом случае отводится роль провокативного механизма, которые либо ускоряют уязвимость шизофренического процесса, либо делают его окончательно необратимым.

Само существование шизофренической личности, как правило, остается в этом случае практически незаметным, обнаруживая лишь краткий анамнез психотического события, свидетелями которого становятся окружающие.

Проблема здесь скорее обусловлена локальными подходами к заболеванию, в которых болезнь рассматривается как субстрат эндогенного процесса, активность которого перераспределяется только лишь в самом носителе заболевания. В этой связи (в рамках лечебной и реабилитационной методологии) используются по преимуществу биологические и отчасти биопсихические модели развития шизофренического процесса, включающие проблемы «психопатологической уязвимости» [1].

Например, в случае преобладания бредовой симптоматики заболевания лекарственная терапия может избирательно и локально устранять только аффективно «заряженную» систематику бреда. Далее после снятия аффекта возникает проблема сложившихся структурных бредовых образований [2]. При этом параноидная симптоматика не уменьшается, а даже становится резистентной в рамках продолжительных ремиссий. В ходе реабилитации возникают предпосылки для возникновения некоторой изолированности между проведенной диагностикой, фармакотерапией, психокоррекцией (что лишь расширяет диапазон внешних причин патогенного влияния).

Примерно в русле этой же проблематики экзогенного влияния на шизофренический процесс «…M. Bleuler приходит к выводу, что специального шизофренического стрессора не существует, но больные шизофренией могут давать особую реакцию на определенные психосоциальные влияния вследствие своего наследственного предрасположения к болезни» [3]. Однако если отсутствует специфический стрессор или не представляется возможным его экспериментально определить в среде, то разве не имеется предпосылок для того чтобы он, к примеру, не смог образоваться в самом процессе взаимодействия болезни и среды?

Скорее всего, болезненные взаимосвязи со средой могут воплощаться в жизни больного через любые гипотетически возможные повседневные события жизни (в то время как действительные стрессоры им «не распознаются»). В результате обычная размеренная жизнь рассматривается как враждебная и непредсказуемая, к тому же непонятная. Больной например, не волнуется, что у него нет интересной работы или не переживает из-за ухода значимого человека, но зато крайне болезненно реагирует, например, на «судьбоносные» мировые проблемы, совершенно от него не зависящие.

Подобная «смещенная» деятельность также обусловлена ценностными установками и наделена значимым опытом, который по возможности заполняет «экзистенциальную пустоту» [4]. В то же время такой опыт является своего рода неким «ложным инсайдом», который подменяет подлинное существование виртуальным. Процесс для самореализации в этом случае замыкается на отчужденных отношениях с миром. «Подлом» высших мотиваций и ценностных ожиданий происходит постепенно, в конечном итоге возникает то, что можно назвать онтологическим одиночеством или «вброшенностью-в-мир» [5].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрение шизофренического расстройства с точки зрения специфических нарушений в сфере адаптаций, предположительно взаимосвязанных с эмоционально-личностным ядром и патологией внутреннего мотивационного (интри-сивного) комплекса. Интринсивная мотивация типично рассматривается как значимая и представляет собой желание к вовлечению в деятельность (в широком ее понимании) [6].

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сбор экспериментальных данных, с помощью которых можно проанализировать определенную ситуацию средового влияния, в ходе которой возможно проследить связь между возникающими действительными стрессорами в жизни больного и несостоятельностью его адаптивных возможностей в психическом состоянии. В этом случае высокая проницаемость защитных ресурсов гипотетически может упускать из вида незначительные события на положении стрессоров, провоцируя тем самым «ложный» дистресс. В результате такая психологическая система защит деконструи-рует значительные события, «не опознавая» их как стрессовые.

В качестве объективно значимой стрессовой ситуации рассматривалась собственно госпитализация в психиатрический стационар, которых у больных шизофренией, как правило, имеется более одной (что еще более усиливает ситуацию переживаемого стресса). Напряжение адаптационных ресурсов у испытуемых в норме должно соответствовать некоторому полезному уровню эмоциональных и защитных колебаний, которых в рамках рассматриваемой гипотезы как раз не должно быть при шизофреническом расстройстве. В связи с чем естественные компенсаторные механизмы, продуцируемые в напряженной среде, не образуются в должной мере. Процесс неот-реагированных защит в данном случае подвергается дополнительному неконструктивному усложнению в рамках неосуществленной борьбы мотивов и не воплотившихся экзистенциальных «рефлексов».

В этом случае несостоявшиеся реакции регрессии, отрицания или компенсации и другие МПЗ, как и описывает А. Вид, форматируются в некую ненужную многомерную модель бесконечно защищающегося поведения [7].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в период 20162017 гг. на базе нескольких клинических отделений ГБУЗ НСО ГНКПБ № 3, занимающихся лечебно-реабилитационными мероприятиями эндогенных психических расстройств. Суммарную выборку составили 65 человек, из них 55 пациентов мужского пола, с манифестными и, как правило, повторными приступами шизофрении с установленными диагностическими шифрами по МКБ-10 (F20.0). Возраст испытуемых с диагнозом шизофрении варьировал от 25 до 40 лет (средний возраст 31,5±5,6 года). У 70% пациентов на момент исследования установлена группа инвалидности по психическому заболеванию.

Контрольную группу составили 10 человек с относительно устойчивым психотическим пре-морбидом. Все они имели нервно-психические, тревожные, а в отдельных случаях личностные расстройства, не доходящие до уровня выражено устойчивых дезадаптаций. Эту «экспертную» группу составили призывники в возрасте от 17 до 18 лет, направленные РВК для подтверждения или снятия диагностических критериев, не соответствующих требованиям о воинской обязанности и службе в армии. При отборе данной достаточно специфической контрольной группы из выборки были исключены пациенты, подозревавшиеся в симуляционных действиях или продукции выраженных аггравационных реакций.

В контрольной выборке сравнивались и обобщались данные в отношении больных шизофренией, при этом учитывали определенный госпитализацией полезный уровень объективного стрессового состояния, спровоцированный госпитализацией. Разница состояла лишь в том, что для здоровых - это первая госпитализация с диагностической целью для определения дальнейшей социализации, а для больных шизофренией - первая или повторная госпитализация, формирующая достаточно болезненную и соответственно искаженную внутреннюю картину болезни. В перечисленных случаях уровень стресса у пациентов должен протекать неодинаково, но со схожими перепадами напряжения адаптационных ресурсов, опираясь на вышеизложенную гипотезу.

У «несостоявшихся» на момент обследования призывников уровень стресса должен быть намного выше, чем у «постоянных» пациентов психиатрических отделений. В отношении больных шизофренией также учитывался ремиссионный этап, чтобы на момент исследования он сов- падал с фазой активной рефлексии и осмысления собственных возможностей (в прогнозах на будущие и настоящие события жизни). Эти и другие параметры критического отношения к действительности, которые порождали напряжение защитных реакций, сравнивались с помощью теста-опросника механизмов психологической защиты Индекс жизненного стиля (ИЖС).

В обследовании авторов интересовал основной критерий, характеризующий активность/ин-активность адаптационных механизмов в качестве градации индекса напряженности. Индекс напряженности выбран как основная корреляция, указывающая на степень проницаемости/непро-ницаемости психологического адаптационного барьера в условиях объективно стрессовой ситуации. При слабом реагировании на объективные фрустрационные события показатель напряженности не должен превышать 50-60% (погрешность >10%), так как он нестатический и может зависеть от ситуативного отношения, особенно при нестабильном мотиве к процессу исследования у больных шизофренией. Вместе с тем тенденция непродуктивной защитной организации у больных шизофренией может прослеживаться не только по уровню общей напряженности, но и по степени противоположности, снижения или повышения векторности тех или иных защитных реакций. Поэтому были выделены дополнительные критерии так называемой ложной активности в виде выраженного несоответствия между конструктивными и неконструктивными защитами.

В процессе динамики исследования выбранная шкала напряженности психологических защит в случае шизофренического типа адаптации предположительно должна указывать на относительно статичный профиль общей напряженности и одновременно на непродуктивно-динамический (непропорционально изменяемый) профиль отдельных защитных паттернов.

Контрольная выборка психически здоровых лиц должна отражать устойчиво-динамическую сложившуюся адаптационную структуру, где повышенный или пониженный уровень общей напряженности коррелирует с относительно равномерной динамикой отдельных защитных реакций.

При обработке полученных данных по корреляции индексов нервно-психической напряженности и отдельных защитных образований использовались непараметрические методы (критерий Манна-Уитни и коэффициент Спирмена). Сравнивались две независимые выборки: пациенты с шизофренией и психически здоровые, находившиеся в одинаковых стрессовых обстоятельствах (факт госпитализация в психиатрический стационар использовался в данном случае в качестве критерия естественного стрессора).

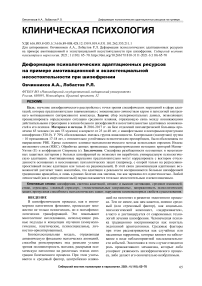

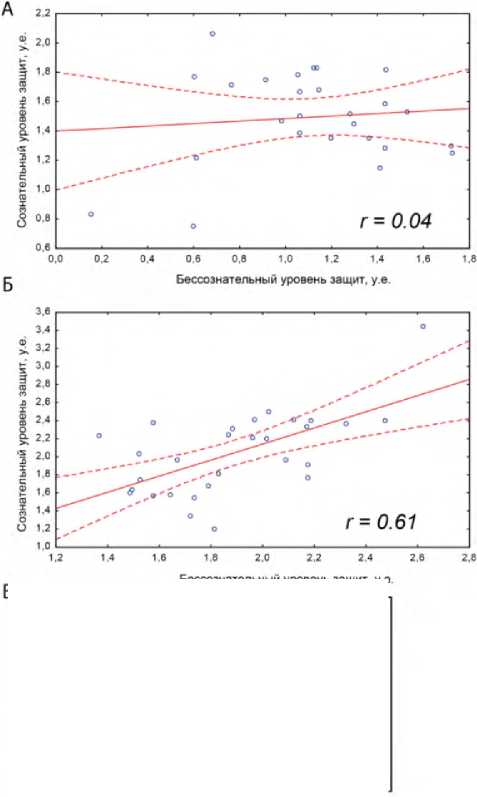

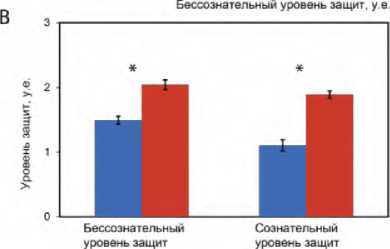

На рисунках А, Б и В показана связь функционирования сознательного и бессознательного уровней защит у пациентов в основной выборке с проницаемой степенью защитных тенденций (рис. А) и непроницаемой степенью защитных тенденций (рис. Б) по критерию непроницаемости адаптационного барьера (рис. А, Б). По осям абсцисс и ординат представлены суммарные значения по трем психологическим коррелятам: 1) оценка сознательного вытеснения стрессоров (с помощью рационализации, компенсации, гиперкомпенсации), 2) оценка бессознательного вытеснения (с помощью регрессии, проекции и отрицания). Для оценки корреляции этих параметров использовали непараметрический критерий Спирмана. Для условного разделения выборки на «прошедших» и «непрошедших» тест проницаемости адаптационного барьера выбрали значение теста, равное 0,5 (рис. В).

В диаграмме представлены средние суммарные значения по трем психологическим корреля- там, использованные для оценки сознательного (рационализация, компенсация, гиперкомпенсация) и бессознательного (регрессия, проекция, отрицание) уровней защит. Данные представлены в виде: среднее значение ± стандартная ошибка. Достоверность отличий двух средних определяли по непараметрическому критерию Манна‒Уитни (p<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

В ходе исследования были получены данные, характеризующие тенденцию как к снижению индекса активности, так и к его повышению. Причем в относительно равной степени и несколько иной степени обобщенности, как предположительно и ожидалось. Однако сработали отдельные корреляции по дополнительным тенденциям, указывающим на снижение активности регрессивных форм поведения с одновременным усилением степени рационализации. В данном случае имела место тенденция поляризации неосознанных и осознанных защит, причем в некоторых случаях неосознанный уровень оказался обособленным от осознанного с нулевыми показателями.

В группе здоровых не было выявлено значительно обособленных (изолированных) друг от друга иррациональных и рациональных установок. В результате аффективной охваченности личности пациента вследствие переживаемого психического дискомфорта не возникало механизированного отчуждения между когнитивной и эмоционально-волевой сферами.

Более выраженные тенденции снижения защитно-компенсаторного потенциала обнаружены в группе больных шизофренией с полярными результатами по регрессивным и рациональным проявлениям защитных ресурсов. При этом порядок повышения индекса напряженности регламентировал бессознательные защитные стимулы. С другой стороны, повышение индекса по осознанному реагированию в качестве «свободно плавающей» рационализации не указывало на их продуктивность. Разумеется, в определенной мере у больных шизофренией на разной стадии мог уже сформироваться эмоционально-волевой дефект, провоцирующий не столько адаптационную инактивность, сколько слабую произвольную деятельность. Происходящее снижение аффективно-эмоциональной компоненты лишь факультативно указывало на то, что больные шизофренией ничего не чувствуют или ничего не хотят. Например, авторы, исследующие эмоциональную и социальную дефицитарность при шизофрении, практически не наблюдают физиологических нарушений в проявлении эмоциональных процессов, за исключением недостаточного «эксплицитного реагирования». Следовательно, внутренние имплицитные эмоции могут быть достаточно интенсивными и неунифицированными шизофреническим процессом [8].

В связи с вышеизложенным можно гипотетически предположить, что повышение уровня осознания без полноценно переживаемого эмоционального опыта у больных шизофренией не повышает потенциал адаптационных механизмов. В ситуациях, обусловленных бредовыми или оней-роидными переживаниями, адаптационные механизмы, сохраняя целостность, перерабатывают уже ирреальные события. В этом случае подлинные чувства и желания вытесняются «ложной рефлексией», а смещение на психотический уровень взаимодействия между больным и окружающим миром должно постоянно подкрепляться каким-либо потрясением и провокацией без существенной их связи с действительностью.

Сделан вывод, что «проницаемость» защитного реагирования у больных шизофренией может быть низкой в ситуации объективно стрессовых событий. В то время как при незначительном стрессе система адаптации у них реагирует должным образом на «ложные стрессоры», повышая тем самым и нервно-психическое напряжение. Также у больных шизофренией достаточно отчетливо проявилась тенденция отчужденности между осознанными и неосознанными защитами. В то время как у здоровых лиц критерий разобщения рациональных и бессознательных защитных установок был менее диссоциированным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге специфика разобщенности отдельных осознанных и неосознанных защитных паттернов у больных шизофренией не позволяет им выработать целостную психологическую адаптацию (особенно при угнетении эмоционально-волевой сферы в совокупности с патогномоничными нарушениями мотивации). Амотивационные нарушения, в свою очередь, предположительно могут коррелировать с вектором отчужденности осознанных и неосознанных психологических защит (например, с опорой или только на регрессивно-проективный полюс адаптации или только на рациональный). В этой связи декомпенсация адаптивных возможностей достигает таких масштабов, что адаптация к реальности воспринимается больным шизофренией традиционно враждебно, и лишь в рамках болезни она значима, так как заряжена его идентичностью, Любой личностный (как и сверхличностный) порыв в этом случае оказывается тотально несостоятельным и невоплощенным.

Список литературы Деформации психологических адаптационных ресурсов на примере амотивационной и экзистенциальной несостоятельности при шизофрении

- Коцюбинский А.П., Скорик А.И., Аксенова И.О., Шейнина Н.С., Зайцев В.В. Аристова Т.А., Бурковский Г.В., Бутома Б.Г., Чумаченко А.А. Шизофрения: уязвимость - диатез - стресс - заболевание. СПб.: Изд-во Гиппократ, 2004. 336 с. Kotsyubinsky AP, Skorik AI, Aksenova IO, Sheinina NS, Zaitsev VV Aristova TA, Burkovsky GV, Butoma BG, Chumachenko AA. Schizophrenia: vulnerability -diathesis - stress - illness. St. Petersburg: Hippocrates Publishing House, 2004:336 (in Russian).

- Овчинников А.А., Жданок Д.Н. Диагностические подходы к оценке дефицита социальных коммуникаций при параноидной шизофрении. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2013; 1 (76). С. 86-89. Ovchinnikov AA, Zhdanok DN. Diagnostic approaches to social communication deficit in paranoid schizophrenia. Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry. 2013;1(76):86-89 (in Russian).

- Bleuler M, Bleuler R. Dementia praecox oder die Gruppe der Schizophrenien: Eugen Bleuler. Br J Psychiatry. 1986 Nov;149:661-2. DOI: 10.1192/bjp.149.5.661

- Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: пер. с англ. и нем. / общ. ред. Л.Я. Гозмана и Д.А. Леонтьева; вступ. статья Д.А. Леонтьева. М.: Изд-во Прогресс, 1990. 368 с. Frankl V. Man in search of meaning: Collection: translation from English and German / General edition by L.Ya. Gozman and D.A. Leontyev; introductory article by D.A. Leontyev. Moscow: Progress Publishing House, 1990:368 (in Russian).

- Хайдеггер М. Цолликоновские семинары. Протоколы - Беседы - Письма. Издано М. Боссом. Вильнюс: Европейский государственный университет, 2012. 406 с. Heidegger M. Zollikon seminars. Minutes - Conversations - Letters. Published by M. Boss. Vilnius: European State University, 2012.406 (in Russian).

- Фурсов Б.Б. Проблема мотивации и её нарушений при шизофрении. Социальная и клиническая психиатрия. 2012; 22(4). С. 91-100. Fursov BB. On motivation and motivation problems in schizophrenia. Social and Clinical Psychiatry. 2012;22(4):91-100 (in Russian).

- Вид В.Д. Психотерапия шизофрении. Издание 3-е, переработанное и дополненное. М.: Питер, 2008. 512 с. Vid VD. Psychotherapy for schizophrenia. 3rd edition, revised and enlarged. Moscow: Publishing House Piter, 2008:512 (in Russian).

- Алфимова М.В., Мельникова Т.С. Психофизиология эмоциональных реакций при шизофрении. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2012. 112 (1). С. 106-113. Alfimova MV, Melnikova TS. Psychophysiology of emotional reactions in schizophrenia. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2012. 112(1):106-113 (in Russian).