Деформационно-прочностные характеристики пород Баженовской свиты Западной Сибири

Автор: Чистякова Н.Ф., Немова В.Д., Субботин М.Д.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники УВ

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты лабораторного анализа литологического состава, содержания органического вещества и деформационно-прочностных характеристик 35 образцов мезозойских битуминозных глинисто-карбонатно-кремнистых пород баженовской свиты Среднеобской нефтегазоносной области. По содержанию основных породообразующих компонентов и органического вещества изученные образцы разделены на три литологических типа: высокоуглеродистые глинисто-кремнисто-карбонатные и карбонатно-глинисто-кремнистые, углеродистые глинисто-кремнистые породы. Каждый литотип характеризуется конкретными значениями изученных параметров. Установлено, что увеличение содержания в породах органического вещества сопровождается изменением предела прочности битуминозных горных пород, что отражается на их деформационно-прочностных характеристиках. Первые трещины формируются в высокоуглеродистых глинисто-кремнисто-карбонатных (кокколитофоридовых) породах, содержащих в среднем 19 % органического вещества при значении горного давления 66,9 МПа; затем - в высокоуглеродистых карбонатно-глинисто-кремнистых породах, содержащих 12,5 % органического вещества при горном давлении 67,4 МПа; далее - в углеродистых глинисто-кремнистых породах, содержащих в среднем 7 % органического вещества, при значении горного давления 71,6 МПа

Баженовская свита, высокобитуминозные глинисто-карбонатно-кремнистые породы, органическое вещество, деформационно-прочностные свойства, трещинообразование, вторичный коллектор, индекс хрупкости

Короткий адрес: https://sciup.org/14134041

IDR: 14134041 | УДК: 552.52: | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-4-41-54

Текст научной статьи Деформационно-прочностные характеристики пород Баженовской свиты Западной Сибири

Баженовская свита, вскрытая бурением вблизи пос. Баженово Омской области, была выделена в самостоятельную в качестве подсвиты марьяновской свиты Ф.Г. Гурари в 1959 г., впервые указавшим на ее возможную нефтеносность и предложившим способ вскрытия этих пород открытым забоем [1, 2]. Первоначально предполагалось, что свита имеет однородное строение разреза и глинистый состав, что не подтвердилось последующим ее из- учением. Толщина свиты изменяется от 10 м в краевых частях до 60 м в депоцентре бассейна осадконакопления; пластовая температура — 80–134 °С; пластовое давление – от гидростатического до аномального [3]. Первые промышленные притоки нефти получены в 1967 г. из коллектора скв. 15-Р Салым-ского нефтяного месторождения, представленного, по версии того времени, микрослоистыми листоватыми аргиллитами с межслоевой пустотностью и высоким содержанием ОВ. Первые оценки запасов нефти в отложениях баженовской свиты появились в 1970-е гг. Причина интереса к черноцветным высокобитуминозным породам — огромные ресурсы легкой нефти, содержащейся в этих отложениях, которые, по некоторым оценкам, кратно выше, чем в традиционных терригенных коллекторах Западной Сибири. Первый опыт разработки залежей нефти баженовской свиты получен на Салымском месторождении, введенном в разработку в 1974 г.

Условиям осадконакопления, составу палеобиоты, строению, нефтеносности, типам коллекторов и свойствам нефтей баженовской свиты Западной Сибири посвящен ряд работ крупных ученых и специалистов геологов и геохимиков: А.Н. Дмитриевского, Т.Т. Клубовой, Л.П. Климушиной, Н.А. Крылова, Л.В. Ровниной, Е.А. Барс, О.К. Баженовой, И.И. Нестерова, А.Э. Конторовича, С.Г. Неручева, Ф.К. Салманова, А.В. Тян, И.И. Ушатинского, Г.М. Парпаро-вой, Ф.Г. Гурари, А.А. Трофимука, М.В. Дахновой, Е.А. Рогозиной, О.А. Стасовой, В.Г. Эдер, В.Д. Немовой и многих других, рассматривающих отложения баженовской свиты как высокоперспективный объект потенциального прироста и добычи нефти [4]. По данным US EIA (2013), суммарные запасы нефти, приуроченной к трещинным коллекторам вторичного происхождения, составляют 1,2 трлн баррелей, из которых 74 млрд баррелей могут быть технически извлекаемыми. А Роснефть (2013) оценила извлекаемые запасы нефти в 22 млрд баррелей.

Верхнеюрско-нижнеберриасские высокобитуминозные глинисто-карбонатно-кремнистые отложения баженовской свиты накопились 145 млн лет назад в волжском морском бассейне — одном из самых обширных в Западной Сибири (площадь около 1,2 млн км2). Тончайшие глинистые прослои баженовской свиты формировались за счет оседания терригенного материала, который обогащался сапропелевой органикой морского бассейна этого времени, кремнистые — из кремнистых скелетных остатков зоопланктона — преимущественно радиолярий, а также диатомей, карбонатные — в ходе накопления известковых кокколитофоридовых илов и остатков различных раковин. Породы баженовской свиты содержат органические остатки в виде фораминифер, аммонитов, пелеципод, ростров белемнитов, чешуи рыб, сгустков пирита [5]. К особенностям условий осадконакопления данных отложений относятся:

-

– характер и условия поступления осадочного материала из области питания;

-

– неравномерное погружение дна бассейна седиментации;

-

– изменчивость этапов накопления осадков, состав полимерлипидов фито- и зоопланктона, бактерий, архей;

– малая скорость уплотнения кремнистых илов по сравнению с глинистыми и карбонатными илами, повлиявшая на неравномерный характер распределения глинистых, кремнистых и карбонатных прослоев, обусловленный поликомпонентностью литологического состава баженовской свиты по площади и разрезу, что вызвало геолого-геохимическую неоднородность размещения участков различного литологического состава, содержания ОВ, зон нефтеносности и их различную продуктивность, которые повлияли на типизацию этих отложений [5–9].

Детальное изучение отложений свиты позволило [10–14] установить литологическую и геохимическую неоднородность битуминозных образований, которые залегают в интервале глубин 2500–3000 м и более с температурами 80–134 °С и представлены многократным чередованием слоев с аномально высокой концентрацией Сорг (15–30 %) — «бажено-витов», отличающихся повышенным содержанием силицитов в основном биогенного происхождения с преобладанием аутигенного пирита и слоев аргиллитоподобных глин, содержащих не более 5 % Сорг, с пониженными концентрациями аутигенного кремнезема и пирита. Черноцветные породы свиты обогащены сапропелевым ОВ с градациями катагенеза MK1-МК2, содержат 1,5–2 % битумоидов со значением битумоидного коэффициента 35–40 %. В битумоидах содержание метано-нафтено-ароматических УВ колеблется в пределах 6–35 %, отношение п/ф > 1. Литолого-стратиграфические исследования [13,15] позволили разделить баженовскую свиту на шесть пачек.

Вопрос принадлежности и генезиса коллектора баженовской свиты — наиболее острый и спорный. Исследования последних лет, опирающиеся на обширную базу геолого-промысловых данных1 [16], позволили доказать наличие двух принципиально различающихся по свойствам типов пород в баженовской свите. Первые — высокобитуминозные и битуминозные породы смешанного минерального состава с тонкослоистой или тонко-линзовид-но-слоистой текстурой, в которых уже сгенерированные жидкие УВ (микронефть) сорбированы керогеном и при разработке с помощью перепада давления практически не извлекаются. Для их извлечения необходима разработка инновационных подходов, основанных на термическом воздействии на породы. Второй тип пород — преимущественно массивные или слоистые радиоляритовые породы, часто преобразованные во вторичные из-

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

вестняки, силициты или доломиты, обладающие жестким минеральным скелетом, в которых может формироваться и сохраняться пористость, насыщенная миграционноспособной нефтью. Последние обеспечивают основной вклад в накопленную добычу нефти, извлеченной из баженовской свиты.

Большинство исследователей полагает, что формирование вторичных коллекторов в породах баженовской свиты, не имеющих жесткого скелета (первый тип пород), связано с главной фазой нефтеобразования, в ходе которой интенсивность генерации УВ обусловливает ряд взаимосвязанных процессов: высвобождение пространства за счет расходования ОВ при переходе его в УВ, возникновение повышенных поровых давлений в очаге генерации УВ, образование микротрещин, что и приводит к формированию вторичного коллектора. Для образования баженитов (по И.И. Нестерову) требуются особые геохимические условия, текстурные особенности и состав пород. Основное значение имеет распределение микролинз ОВ по плоскостям напластования. Бажениты до проявления в них процессов нефтеобразования обладают высокими экранирующими свойствами по отношению к УВ-газам, нефтям, водороду и не являются традиционным коллектором [17, 7]. Вопрос возможности извлечения нефти из баженитов при бурении скважин до сих пор остается дискуссионным и вызывает большие сомнения.

До настоящего времени условия образования и особенности вторичных коллекторов в высокобитуминозных тонкослоистых породах баженовской свиты вызывают живой интерес исследователей. Это обусловливает необходимость изучения гео-механических свойств вторичных коллекторов, образовавшихся в особых условиях геологической эволюции высокобитуминозных полиминеральных отложений баженовской свиты. При изучении гео-механических свойств баженовской свиты последних лет широко используют комплексный анализ геолого-геофизической информации с привлечением расширенного комплекса ГИС (плотностной, акустический, стандартный каротаж, являющиеся основой для определения модуля Юнга и коэффициента Пуассона), данные по теплопроводности горных пород, сейсмические данные и результаты лабораторных исследований (определение Сорг, типов нефтей и др.), оценивая корреляцию между этими параметрами и геомеханическими свойствами горных пород. С учетом данных ГИС и геохимических исследований создаются одномерные геомеханические модели, отражающие связь напряженного состояния пород с их упругими и прочностными характеристиками, а также псевдомодели 3D распределения индекса хрупкости пород баженовской свиты [18, 19]. Бесспорно, подобные работы и применяемые комплексные исследования баженовской свиты позволяют оперативно изучать их геомеханические характеристики. В то же время интерпретация данных ГИС и других гео- физических материалов (сейсморазведка) не всегда дает однозначную информацию, необходимую для качественной характеристики деформационно-прочностных свойств отложений баженовской свиты, так как, во-первых, вертикальное пространственное разрешение акустического каротажа ограничено размерами прибора, и во-вторых, эти измерения проводятся в баженовской свите, где не выделены конкретные литотипы с четким содержанием основных породообразующих компонентов в отдельных прослоях, и эти геофизические показатели будут «средними значениями». Проведенное авторами данной статьи лабораторное изучение деформационно-прочностных характеристик в керне баженовской свиты, для которых в трех выделенных литологических типах экспериментально созданные горные давления, воздействующие на породы, приближены к реальным, является актуальным и открывает новые возможности для понимания механизма формирования геомеханических свойств баженовской свиты, стадийности образования в ней микротрещин в процессе реализации ее нефтематеринского потенциала.

Объект и методы исследования

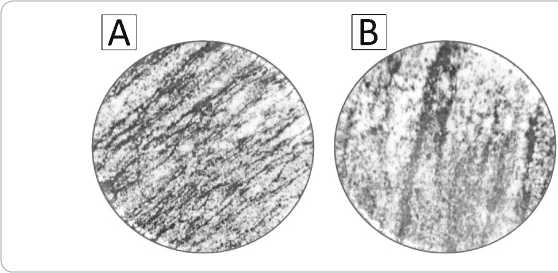

В данной статье приведены результаты исследования 35 образцов баженовской свиты Среднего Приобья, отобранных из 10 скважин в интервалах глубин 2831–3145 м. Образцы в лабораторных условиях подвергались воздействию горных давлений: 66,4; 66,8; 66,9; 67,4; 68,3; 69; 70,6; 71,6 и 73,9 МПа (при пластовом давлении 30–31,4 МПа и температуре 99 °C). В целях изучения геомехани-ческих и петрофизических свойств пород в условиях, приближенных к пластовым, использовалась многофункциональная система для выполнения стационарных и нестационарных тестов, соответствующая техническим требованиям и условиям российских стандартов ГОСТ 59995-2022, ГОСТ 24941-81, ГОСТ Р50544-93 и стандартов Международного общества механики горных пород для трехосных испытаний образцов горных пород ASTM D 5279-13. Отбор керна выполнялся по изолированной технологии; для большинства проводимых экспериментов (кроме определения прочности при одноосном растяжении) отбирались образцы, ориентированные перпендикулярно напластованию пород; экстракция не проводилась; донасыщение образцов керосином осуществлялось под вакуумом в специальной установке. Установка для исследования геомеханических свойств образцов керна ПИК-УИДК компании АО «Геологика» содержит камеру для исследования прочностных свойств керна в пластовых условиях. Определение предела прочности и модулей упругости при объемном сжатии выполняется при постоянном внешнем давлении (давление обжима) и внутреннем (поровое давление). Тесты являются псевдо-трехосными. При наличии проницаемости у анализируемых образцов создается поровое давление; при ее отсутствии исследование выполняется при эффективном напряжении. В исследуемых образцах определены: содержание ОВ; геомеханические свойства (деформационно-прочностные характеристики); петрофизические характеристики — пористость, плотность (объемная, минеральная). Основой для выводов о деформационно-прочностных характеристиках высокобитуминозных пород баженовской свиты с различным содержанием ОВ послужили результаты анализа параллельных прослоев с ровными и извилистыми контактами проницаемых и непроницаемых пород с анизотропными свойствами, чередующихся с включениями прослоев и линз ОВ (рис. 1).

Особенности изучаемых образцов баженовской свиты

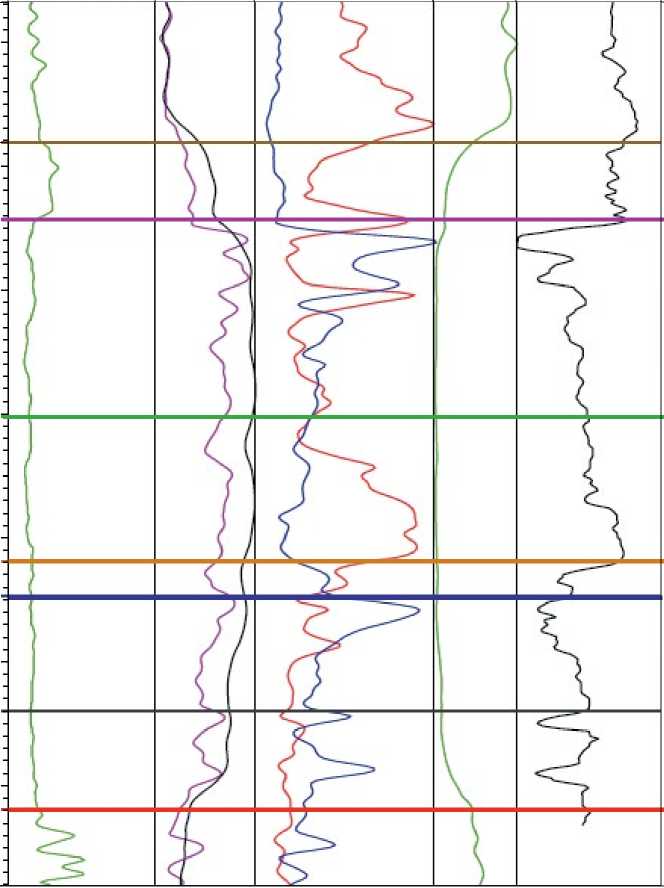

С учетом установленного в эксперименте содержания основных породообразующих минералов и ОВ в проанализированных образцах керна было выделено три литологических типа пород баженовской свиты: углеродистые глинисто-кремнистые породы (ЛТ 1), высокоуглеродистые карбонатно-глинисто-кремнистые (ЛТ 2) и глинисто-кремнисто-карбонатные (ЛТ 3), характеризующиеся определенными значениями следующих параметров (рис. 2, таблица). Важно отметить, что несмотря на наличие пористости (6,2–8,7 %), все образцы относятся к неколлекторам в привычном понимании этого термина.

Особенностью баженовской свиты является присутствие и распределение микролинз ОВ в виде концентрированных скоплений по плоскостям напластования пород (см. рис. 1), что обусловливает их тонкую рассланцованность (плитчатость) при подъеме на дневную поверхность. К особенностям геомеханических свойств изучаемых образцов следует отнести деформационно-прочностные характеристики, определяемые для конкретных литотипов с конкретным содержанием основных породообразующих компонентов, ОВ и Р горн, которое можно отнести к критическому горному давлению, когда в породе образуются трещины, различающиеся для каждого из выделенных литотипов баженовской свиты.

Результаты исследований

В данной статье приведены физические параметры, характеризующие геомеханические свойства горной породы и зависящие от ее минерального состава, структуры, текстуры, пористости, твердости частиц, содержания ОВ, в совокупности влияющих на способность горной породы оказывать сопротивление деформации и разрушению под действием внешних сил: статические модули — модуль деформации, коэффициент деформации; динамические модули — модуль Юнга, коэффициент Пуассона; предел прочности при объемном сжатии горной породы. Основными упругими параметрами горной породы являются коэффициент Пуассона и модуль деформации.

Индекс хрупкости пород ( BI ) для различных типов высокобитуминозных пород баженовской свиты, характеризующий способность горной породы к образованию трещин при определенном напряжении структуры самой породы, рассчитывался по формулам [18]:

BI = 1 / PR - PR max + ESTA - ESTA min X

-

2 VPR min — PR max ESTA max — ESTA min' , ()

где PR — значение коэффициента Пуассона в изучаемом пропластке каждого типа; PR max и PR min — соответствующие значения коэффициента Пуассона в исследуемом интервале; ESTA — значение модуля Юнга в изучаемом пропластке каждого типа; ESTA max и ESTA min — соответствующие значения модуля Юнга в исследуемом интервале каждого типа;

BI = ----Wu---- , (2)

Пкварц+ V карб+^глин J где Vкварц, Vкарб, Vглин — массовые доли соответственно для кварца, карбонатов и глин в образцах соответствующих выделенных типов пород баженовской свиты.

Максимальные значения ВI 0,555 (1) и 0,873 (2) наблюдаются в породах углеродисто-глинисто-кремнистого типа, а минимальные — 0,388 (1) и 0,340 (2) — в породах высокоуглеродисто-глини-сто-кремнисто-карбонатного типа; в породах высо-коуглеродисто-карбонатно-глинисто-кремнистого типа индекс хрупкости равен 0,515 (1) и 0,69 (2), что подтверждает различную хрупкость пород баженовской свиты.

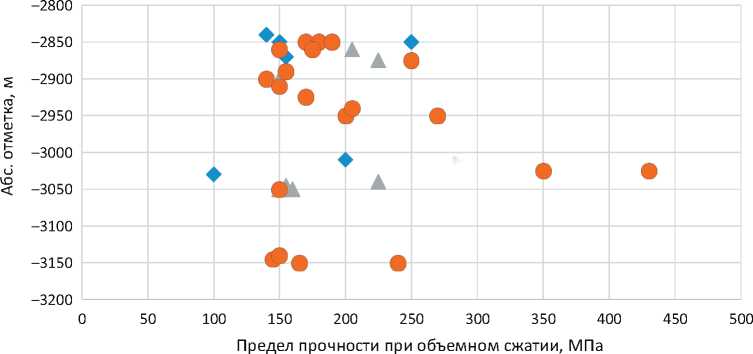

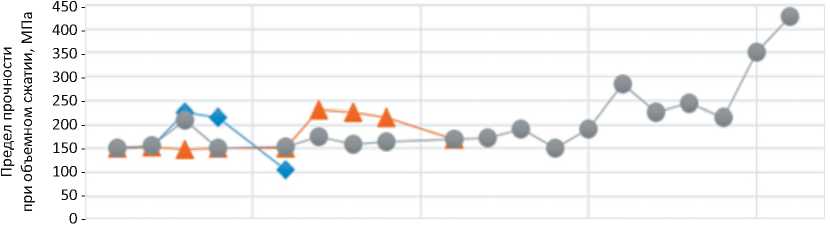

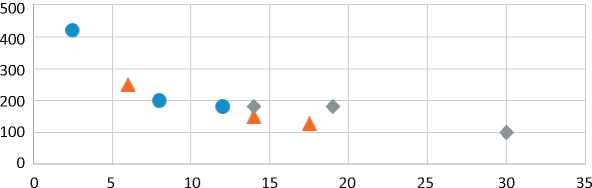

Для выяснения характера зависимости деформационно-прочностных свойств изучаемых образцов пород от особенностей их литологического состава, структуры, глубины залегания и содержания ОВ построены соответствующие графики (рис. 3–5). Между пределом прочности при объемном сжатии различных по литологическому составу горных пород и глубиной их залегания отсутствует линейная зависимость (см. рис. 3). Подобный вывод можно сделать и из анализа зависимости предела прочности при объемном сжатии горных пород от их объемной плотности (см. рис. 4). Оба графика подтверждают анизотропность литологического состава полиминеральных высокобитуминозных пород баженовской свиты в вертикальном разрезе скважин. Предел прочности горных пород баженовской свиты при объемном сжатии связан обратно пропорционально с содержанием в них ОВ: чем больше его содержание, тем ниже значение предела прочности пород (см. рис. 5).

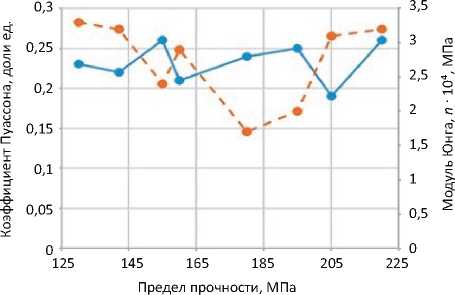

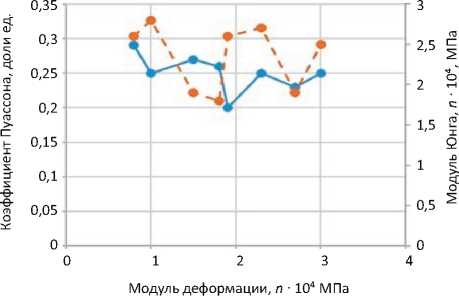

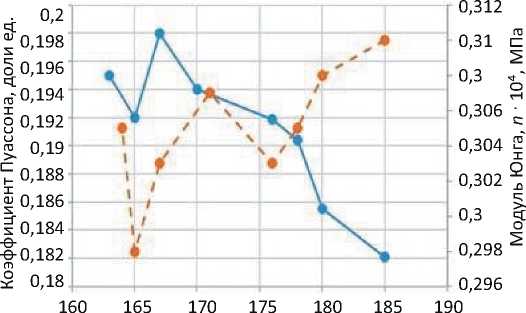

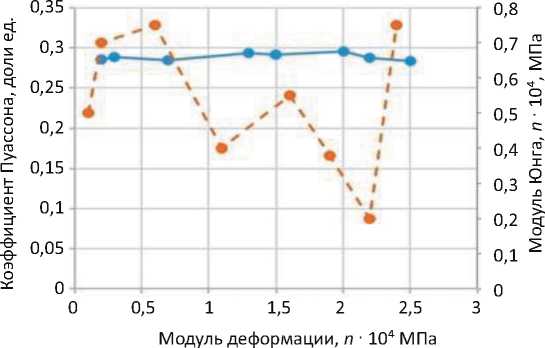

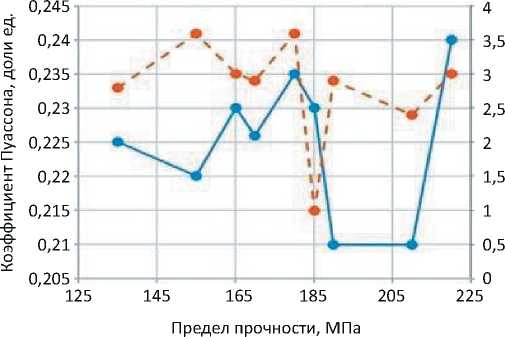

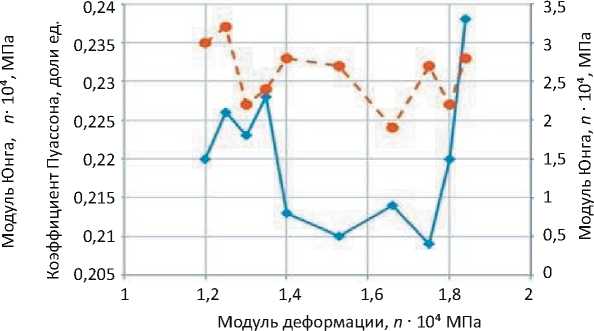

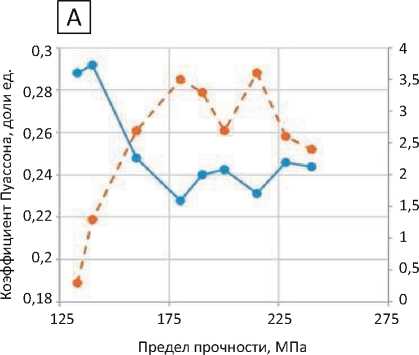

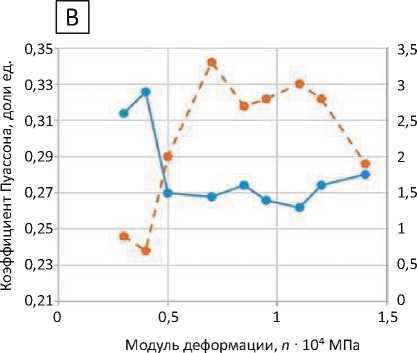

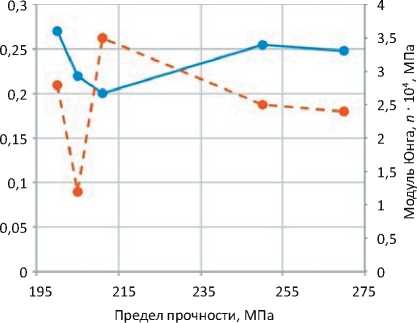

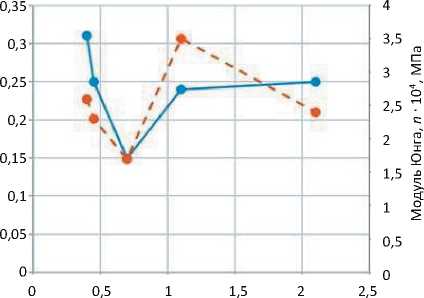

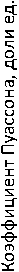

Графики зависимости деформационно-прочностных свойств от значения горного давления, воздействующего на породу, строились для изотропных слоев каждого типа отдельно (рис. 6–11).

Модуль Юнга и коэффициент Пуассона, характеризующие деформационно-прочностные свойства в изученных образцах различных типов, изменяются по-разному в зависимости от значения воздействующего на них горного давления (см. рис. 6–11).

Рис. 1. Шлифы высокобитуминозных пород баженовской свиты Fig. 1. Thin sections of highly bituminous Bazhenov rocks

-

1 — ОВ и нефть; 2 — минеральный каркас породы

Интервал глубин: А — 2831,6–2832,5 м, В —

3113,1–3113,9 м

-

1 — OM and oil; 2 — rock matrix

Depth interval, m: А — 2831.6–2832.5; В —

3113.1–3113.9

Рис. 2. Строение разреза баженовской свиты с приуроченностью изученных литотипов пород Fig. 2. The Bazhenov section column with identified lithotypes

|

2 S го го s О с 'g. ° 5 |

ДС, Ом . м |

ПЗ, Ом . м |

ГК, усл. ед. |

ИК, мСм/м |

АК, м/с |

н о н S с; |

|

1 1000 БК, Ом . м |

1 62 НКТ, усл. ед. |

|||||

|

0,12 0,19 |

1 1000 |

150 440 |

||||

|

1 1000 |

1 25 |

1Л R

Таблица. Характеристика различных литотипов баженовской свиты (средневзвешенные значения) Table. Characteristics of different lithotypes of the Bazhenov Formation (weighted average values)

|

Показатели |

Литотипы пород |

||

|

Высокоуглеродистые глинисто-кремнисто-карбонатные |

Высокоуглеродистые карбонатно-глинистокремнистые |

Углеродистые глинисто-кремнистые |

|

|

Содержание, % |

|||

|

глин |

(3,4 – 15,8) 10,9 |

(2,77 – 9,3) 7,9 |

(3,9 – 30,43) 13,1 |

|

кремния |

(20 – 35,4) 33,8 |

(45,8 – 88,9) 69,8 |

(43,8 – 91,2) 81 |

|

карбонатов |

(37,1 – 62) 55,3 |

(3,3 – 34,6) 22,3 |

(0,6 – 6,4) 5,9 |

|

ОВ |

(13,7 – 30,5) 19,1 |

(6,4 – 17,1) 12,5 |

(2,1 – 12,3) 7,1 |

|

Пористость (по керосину), % |

(2,8 – 14) 8,7 |

(2 – 12,6) 8,5 |

(2,9 – 13,6) 6,23 |

|

Объемная плотность (по керосину), г/см3 |

(2,23 – 2,44) 2,38 |

(1,92 – 2,45) 2,23 |

(1,79 – 2,42) 2,19 |

|

Коэффициент Пуассона, доли ед. |

(0,19 – 0,28) 0,25 |

(0,17 – 0,33) 0,24 |

(0,13 – 0,37) 0,247 |

|

Модуль Юнга, n ∙ 104 МПа |

(1,40 – 3,34) ∙ 10 4 (2,26 ∙ 104 ) |

(1,44 — 3,05) ∙ 10 4 2,22 ∙ 104 |

(1,27 – 5,49) ∙ 10 4 3,79 ∙ 104 |

|

Предел прочности, МПа |

(105,1 – 225,3) 169,1 |

(155,8 – 225,3) 185,9 |

(131,7 – 424,5) 183,17 |

|

Модуль деформации, n ∙ 104 МПа |

(0,29 – 2,26) ∙ 10 4 (1,12 ∙ 104 ) |

(0,26 – 1,32) ∙ 10 4 0,83 ∙ 104 |

(0,23 – 4,76)∙10 4 0,976 ∙104 |

|

Коэффициент деформации, доли ед. |

(0,22 – 0,36) 0,28 |

(0,2 – 0,32) 0,25 |

(0,14 – 0,41) 0,27 |

|

Индекс хрупкости BI |

0,388 0,340 |

0,515 0,69 |

0,555 0,388 |

Рис. 3. Зависимость предела прочности горных пород при объемном сжатии от глубины их залегания Fig. 3. Rock breaking strength at triaxial compression vs depth of occurrence

♦ 1 I • 2 ▲ 3

Породы ( 1 – 3 ): 1 — высокоуглеродистые глинисто-кремнисто-карбонатные, 2 — высокоуглеродистые карбонатно-глинисто-кремнистые, 3 — углеродистые глинисто-кремнистые

Rocks ( 1 – 3 ): 1 — high-carbon argillaceous-siliceous-carbonate, 2 — high-carbon carbonate-argillaceous-siliceous, 3 — carbonaceous argillaceous-siliceous

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

Рис. 4. Зависимость предела прочности горных пород при объемном сжатии от их объемной плотности Fig. 4. Rock breaking strength at triaxial compression vs bulk density

1,79 1,93 1,98 1,99 2,01 2,02 2,03 2,04 2,06 2,07 2,13 2,14 2,15 2,18 2,2 2,23 2,25 2,33 2,42

Объемная плотность по керосину, г/см³

Усл. обозначения см. на рис. 3

For Legend see Fig. 3

Рис. 5. Зависимость предела прочности горных пород при объемном сжатии от содержания ОВ Fig. 5. Rock breaking strength at triaxial compression vs OM content

Содержание ОВ, %

Усл. обозначения см. на рис. 3

For Legend see Fig. 3

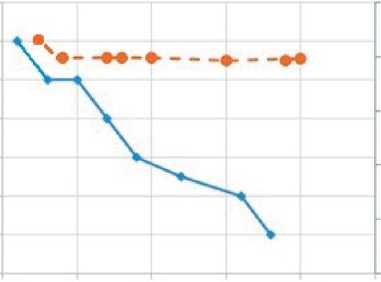

Рис. 6. Зависимость модуля Юнга и коэффициента Пуассона от геомеханических свойств баженовской свиты пород высокоуглеродистого глинисто-кремнисто-карбонатного типа

Fig. 6. Young's modulus and Poisson ratio as a function of geomechanical properties of the Bazhenov rocks: high-carbon argillaceous-siliceous-carbonate type

AB

1н ♦ н2

A — предел прочности (66,9 МПа), B — модуль деформации (66,9 МПа)

1 — коэффициент Пуассона; 2 — модуль Юнга

A — breaking strength (66.9 MPa), B — modulus of deformation (66.9 MPa)

1 — Poisson ratio; 2 — Young's modulus

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

Рис. 7. Зависимость модуля Юнга и коэффициента Пуассона от геомеханических свойств баженовской свиты пород высокоуглеродистого глинисто-кремнисто-карбонатного типа

Fig. 7. Young's modulus and Poisson ratio as a function of geomechanical properties of the Bazhenov rocks: high-carbon argillaceous-siliceous-carbonate type

A

B

Предел прочности, МПа

A — предел прочности (76,6 МПа), B — модуль деформации (71,6 МПа) Остальные усл. обозначения см. на рис. 6

A — breaking strength (76.6 MPa), B — modulus of deformation (71.6 MPa) For other Legend items see Fig. 6

Рис. 8. Зависимость модуля Юнга и коэффициента Пуассона от геомеханических свойств баженовской свиты пород высокоуглеродистого карбонатно-глинисто-кремнистого типа

Fig. 8. Young's modulus and Poisson ratio as a function of geomechanical properties of the Bazhenov rocks: high-carbon argillaceous-siliceous-carbonate type

A

B

A — предел прочности (67,4 МПа), B — модуль деформации (67,4 МПа)

Усл. обозначения см. на рис. 6

A — breaking strength (67.4 MPa), B — modulus of deformation (67.4 MPa)

For Legend see Fig. 6

Следовательно, геомеханические свойства пород баженовской свиты — предел прочности и модуль деформации, зависящие от их минерального состава, структуры, пористости, проницаемости, хрупкости частиц, характеризуются разнонаправ-ленностью изменений коэффициента Пуассона и модуля Юнга.

Кроме литологических особенностей, для пород баженовской свиты характерны и геохимиче-

ские особенности – различное содержание ОВ, которое в исследованных образцах керна снижается при переходе от высокоуглеродистых глинисто-кремни-сто-карбонатных пород (в среднем 19 %) к высокоуглеродистым карбонатно-глинисто-кремнистым (в среднем 12,5 %) и углеродисто-глинисто-кремнистым породам (в среднем 7 %) (см. таблицу). Повышение содержания ОВ в баженовской свите сопровождается снижением предела прочности горной породы при ее объемном сжатии. Самые низкие

Рис. 9. Зависимость модуля Юнга и коэффициента Пуассона от геомеханических свойств баженовской свиты пород высокоуглеродистого карбонатно-глинисто-кремнистого типа

Fig. 9. Young's modulus and Poisson ratio as a function of geomechanical properties of the Bazhenov rocks: high-carbon argillaceous-siliceous-carbonate type

A — предел прочности (73,9 МПа), B — модуль деформации (73,9 МПа)

Усл. обозначения см. на рис. 6

A — breaking strength (73.9 MPa), B — modulus of deformation (73.9 MPa) For Legend see Fig. 6

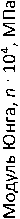

Рис. 10. Зависимость модуля Юнга и коэффициента Пуассона от геомеханических свойств баженовской свиты пород углеродисто-глинисто-кремнистого типа

Fig. 10. Young's modulus and Poisson ratio as a function of geomechanical properties of the Bazhenov rocks: high-carbon argillaceous-siliceous-carbonate type

A

B

Модуль деформации, n ∙ 10⁴ МПа

A — предел прочности (71,6 МПа), B — модуль деформации (71,6 МПа)

Усл. обозначения см. на рис. 6

A — breaking strength (71.6 MPa), B — modulus of deformation (71.6 MPa)

For Legend see Fig. 6

значения предела прочности зафиксированы в высокоуглеродистых глинисто-кремнисто-карбонат-ных породах, характеризующихся наибольшими содержаниями ОВ (см. рис. 5).

В породах каждого литотипа установлено присущее им критическое горное давление, отражающее усиление деформации горных пород, кото-

рое сопровождается образованием в них трещин (см. рис. 6–11).

Значения модулей Юнга в породах всех типов составляют в среднем (1,27–5,49) ∙ 104 МПа. В зонах тре-щинообразования его значение минимально в углеродисто-глинисто-кремнистых породах и несколько повышено в породах двух других литотипов.

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

Рис. 11. Зависимость модуля Юнга и коэффициента Пуассона от геомеханических свойств баженовской свиты пород углеродисто-глинисто-кремнистого типа

Fig. 11. Young's modulus and Poisson ratio as a function of geomechanical properties of the Bazhenov rocks: carbonaceous argillaceous-siliceous type

A

B

0,2

0,198

0,196

0,196

0,192

0,19

0,202

0,188

0,25

0,15 с

0,1 I

0,05

208 208,5 209 209,5

Предел прочности, МПа

207,5

0,25

0,36 0,34

I 0,32 о 0,3 5 0,28 X 0,26

о;

0,24

0,22 m

О

0,2

0,5

3,5

2,5

1,5

1,15

1,2 1,25 1,3 1,35 1,4

Модуль деформации, n ∙ 10⁴ МПа

0 1,45

A — предел прочности (66,9 МПа), B — модуль деформации (66,9 МПа)

Усл. обозначения см. на рис. 6

A — breaking strength (66.9 MPa), B — modulus of deformation (66.9 MPa)

For Legend see Fig. 6

Значение коэффициента Пуассона во всех изученных образцах колеблется от 0,13 до 0,37 долей ед., характеризуясь минимальными значениями в интервалах критического горного давления для всех типов пород. Значения модулей деформации в баженовской свите равны (0,23–4,76) ∙ 104 МПа, снижаясь в среднем от 1,12 ∙ 104 МПа (высокоуглеродистые глинисто-кремнисто-карбонатные породы) до 0,97 ∙ 104 МПа (высокоуглеродистые карбонатно-глинисто-кремнистые породы) и до 0,83 ∙ 104 МПа (углеродистые глинисто-кремнистые породы). В интервалах воздействия критического горного давления на исследуемые образцы в высокоуглеродистых глинисто-кремнисто-карбонатных породах значение модуля деформации составляет 2,2 МПа, высокоуглеродистых карбонатно-глинисто-кремнистых — 1,5 МПа, в углеродистых глинисто-кремнистых породах — 0,7 МПа. Коэффициент деформации в породах всех типов в интервале горных давлений 66,4–73,9 МПа изменяется от 0,14 до 0,41 доли ед. В интервалах критического горного давления, приводящего к разрушению породы в эксперименте, его значение в породах практически не отличается от средневзвешенного значения для различных типов. Значения предела прочности горных пород при объемном сжатии колеблются в породах всех типов от 105,1 до 424,5 МПа, снижаясь при критических значениях горных давлений в ряду пород: углеродистых глинисто-кремнистых — 203 МПа, высокоуглеродистых карбонатно-глинисто-кремнистых — 195 МПа, высокоуглеродистых глинисто-кремнисто-карбонатных — 183 МПа. Таким образом, чем выше значение модуля Юнга и ниже коэффициент Пуассона для разных значений Ргорн, воздействующего на породы одного и того же литотипа, тем выше индекс хрупкости пород баженовской свиты, что соответствует результатам работ многих исследователей [20, 21].

Длительное и устойчивое погружение отложений баженовской свиты на протяжении сотен миллионов лет сопровождается накоплением в них постоянно поступающей из недр Земли эндогенной энергии (тепловой поток), к которой добавляется энергия, унаследованная захороненным ОВ от исходной биоты животного и растительного происхождения, обитавшая в субаквальном бассейне осадконакопления 145 млн лет назад и выделявшаяся в толщу горных пород в ходе последовательного химического преобразования ОВ на различных стадиях литогенеза. Накопленная в недрах осадочного чехла суммарная энергия позволяет реализоваться термокаталитическому преобразованию минеральной и органической составляющих нефтегазопродуцирующих высокобитуминозных пород на стадии катагенеза. При дегидратации монтмориллонита в гидрослюду химически связанная вода, входящая в состав минерального скелета глин, переходит в свободное состояние — «возрожденную» воду, а кероген (минерально-органический комплекс, образующийся на стадии диагенеза при литификиции осадков и содержащегося в них ОВ) генерирует в больших масштабах новые компоненты осадочно-породного бассейна на стадии катагенеза — УВ-соединения различного фазового состояния. Термокаталитическая деструкция керогена, приводящая к генерации УВ, сопровождается повышением температуры внутри закрытых пор нефтегазогенерирующих пород. Масштабы преобразования ОВ этих пород и их минерального скелета на стадии катагенеза значительны [22]. Жид- кие и газообразные УВ, выделившиеся в закрытые поры нефтегазопродуцирующих пород, физически и химически воздействуют на них изнутри. Возросшее давление в микролинзах ОВ может превысить сопротивление минеральных компонентов горных пород, расположенных между этими микролинзами, что приводит к образованию сети полостей (вторичный коллектор), заполняющихся продуктами преобразования ОВ.

Различие температурного расширения твердой, жидкой и газообразной фаз новообразованных водных УВ-флюидов, к которому добавляется невозможность их равномерного оттока, влечет за собой формирование внутри закрытых пор сверхгидростатического порового давления. Обладая высокой энергией и воздействуя на поровое пространство уплотненных битуминозных пород изнутри, сверхгидростатическое поровое давление приводит к их растрескиванию («автогидронефтеразрыв», по И.И. Нестерову), высвобождению новообразованных флюидов из закрытых пор, обеспечивая их первичную миграцию внутри самой нефтегазогенерирующей породы. Перераспределение водных УВ-флюидов, новообразованных на стадии катагенеза, из мест их формирования в соседние зоны нефтегазогенерирующей породы активизирует процесс генерации новых порций УВ. Поступательная генерация УВ высокобитуминозными породами на стадии катагенеза сопровождалась увеличением масштабов трещинообразования в тех интервалах пород баженовской свиты, из которых невозможен естественный отток в породы-коллекторы, и превращала эти толщи во вторичный коллектор, аккумулирующий новообразованные водные УВ-флю-иды внутри самой нефтегазопродуцирующей породы без их вторичной миграции. Образование трещин приводит к поступательной деформации горной породы, масштабы которой в значительной степени зависят от ее литологического состава, содержания ОВ и величины горного давления, воздействующего на породы изнутри. Первичное образование трещин, которые развиваются параллельно плоскостям слоистости в зоне микролинз ОВ, наиболее активно происходит в высокоуглеродистых глинисто-кремнисто-карбонатных породах при значении горного давления 66,9 МПа и минимальном значении индекса хрупкости; затем трещины образуются в высокоуглеродистых карбонатно-глинисто-кремнистых породах при значении горного давления 67,4 МПа, и в последнюю очередь — в углеродистых глинисто-кремнистых породах при значении горного давления 71,6 МПа и максимальном значении индекса хрупкости. В разрезе баженовской свиты формирование первых трещин автофлюидоразрыва происходит в верхней части разреза (пачка 5), затем в подстилающих ее высокоуглеродистых породах (пачка 4), затем в нижней толще (пачки 3-1).

Авторы работ [23–26], изучавшие влияние теплового воздействия на эволюцию порового про- странства нефтяных сланцев различных регионов мира, установили, что трансформация порового пространства на субмикронном и наноуровнях происходит в основном за счет десорбции геополимеров и физически связанной воды, содержащейся в порах пород или гидратированной глинистыми минералами при нагреве образца до температур начала пиролиза ОВ. Тепловое воздействие с нагревом образцов баженовской свиты до температур начала пиролиза ОВ привело «возможно к необратимому тепловому расширению образцов за счет растрескивания минерального скелета и поведения геополимеров», отражая формирование энергии, необходимой для трещинообразо-вания за счет преобразования керогена в УВ [27]. Наибольшее увеличение открытой пористости (2 раза и более) отмечается для пород, содержащих кальцит и доломит, так как именно для карбонатных минералов характерно резко асимметричное расширение по осям кристалла при нагревании, способствующее дополнительному разуплотнению породы и увеличению открытой пористости [28]. Результаты работы [27] подтверждают определяющий вклад ОВ и карбонатных соединений, слагающих минеральный скелет пород баженовской свиты, в существенное снижение ее деформационно-прочностных свойств под влиянием высоких температур (322–366 °C). Критические значения горного давления (66,9 МПа для высокоуглеродистых глинисто-кремнисто-карбонатных пород; 67,4 МПа — высокоуглеродистых карбонатно-глинисто-кремнистых пород; 71,6 МПа — углеродистых глинисто-кремнистых пород, превышающие горное давление в 1,03–1,7 раз) очевидно, сопоставимы со сверхгидростатическим поровым давлением, которое, воздействуя на минеральный скелет органогенной горной породы изнутри, приводит к автогидронефтеразрыву и запускает механизм формирования трещин в высокобитуминозных породах баженовской свиты. Аккумуляция первых порций новообразованных УВ-флюидов будет происходить в трещинах, появившихся раньше всех в высокоуглеродистых глинисто-кремни-сто-карбонатных породах при горном давлении 66,9 МПа. Таким образом, неодновременный и последовательный процесс появления трещин в породах высокобитуминозной баженовской свиты на стадии катагенеза инициируется физическими и химическими характеристиками различных по составу породообразующих минералов, присутствием в породе ОВ, уровнем его термокаталитического преобразования и значением сверхгидростатического порового давления.

Заключение

-

1. Деформационно-прочностные свойства высокобитуминозных пород баженовской свиты в большой степени зависят от литологического типа пород, определяемого соотношением основных породообразующих минеральных компонентов, а также от содержания ОВ, степени его катагенеза и

-

2. В качестве геодинамических параметров, отражающих деформационно-прочностные характеристики пород баженовской свиты, можно использовать модуль Юнга и коэффициент Пуассона, одновременное и согласованное изменение которых подтверждает снижение сопротивления горной породы к воздействию внешних нагрузок, сопровождающееся образованием в ней трещин.

-

3. Слои баженовской свиты, обладающие наибольшей хрупкостью, характеризуются повышенными значениями модуля Юнга и пониженными значениями коэффициента Пуассона.

-

4. Установлены значения критического горного давления, воздействующего на битуминозные породы баженовской свиты, при котором в них образуются трещины автогидронефтеразрыва, при-

-

5. Формирование трещин автогидронефтераз-рыва пород в разрезе баженовской свиты происходит сверху вниз, начинается в кокколитофоридовой пачке 5, затем переходит в высокоуглеродистую пачку 4, последними трещины формируются в пачках 3, 2, 1. Данную информацию можно использовать, в частности, при планировании техногенного воздействия с помощью гидроразрыва пласта.

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES горного давления, которые определяются особенностями геологической эволюции этих отложений.

водящие к формированию вторичного коллектора: 66,9 МПа в высокоуглеродистых глинисто-кремни-сто-карбонатных (кокколитофоридовых), содержащих 55 % карбонатов и 19 % ОВ; 67,4 МПа — высокоуглеродистых карбонатно-глинисто-кремнистых породах, с содержанием 22,3 % карбонатов и 12,5 % ОВ и 71,6 МПа — углеродистых глинисто-кремнистых породах с минимальным содержанием карбонатов 5,9 и 7,1 % ОВ и максимальным — кремнезема (81 %).