Деформативно-прочностные свойства натурных моделей транспедикулярной фиксации и опорного спондилодеза грудного и поясничного отделов позвоночника

Автор: Шульга А.Е., Рожкова Ю.Ю., Ульянов В.Ю., Шувалов С.Д., Толкачев В.С., Бажанов С.П., Островский В.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 4 т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить устойчивость к статической нагрузке различных вариантов фиксации грудного и поясничного отделов позвоночника. Материал и методы. На анатомических препаратах грудного и поясничного отделов позвоночника свиней произведено моделирование оскольчатого перелома позвонка типа А4 (AOSpine, 2013) в середине анатомического блока и 4 наиболее применяемых типов металлофиксации, изучены их деформативно-прочностные свойства в условиях контролируемой осевой компрессии, в том числе максимальные нагрузка и напряжение.

Биомеханика, натурные модели, транспедикулярная фиксация, опорный спондилодез, позвоночник

Короткий адрес: https://sciup.org/149148643

IDR: 149148643 | УДК: 616-089.28 | DOI: 10.15275/ssmj395

Текст научной статьи Деформативно-прочностные свойства натурных моделей транспедикулярной фиксации и опорного спондилодеза грудного и поясничного отделов позвоночника

EDN: GNGUSU

1 Введение . Травма позвоночника относится к категории тяжелых повреждений опорно-двигательной системы. На грудной и поясничный отделы позвоночника суммарно приходится около 75% случаев переломов [1, 2]. В настоящее время показания к хирургическому лечению пострадавших с травмой грудных и поясничных позвонков максимально расширены, вмешательства выполняются при всех типах повреждений. Наряду с увеличением хирургической активности отмечается неуклонный рост количества осложнений, связанных с потерей коррекции. В частности, при методике транспедикулярной фиксации частота вторичных деформаций достигает 16% [3, 4]. Большинство авторов связывают данный вид осложнений с субъективным подходом к планированию тактики первичного вмешательства как следствие недостатка теоретических знаний в области биомеханики позвоночного столба в норме и при патологии [5–7].

Одной из основных причин развития вторичных деформаций является неадекватная оценка типа повреждения и возможностей систем для дорзальной фиксации позвоночника. Учитывая тот факт, что процессы консолидации поврежденных позвонков часто протекают замедленно и неполноценно, системы для задней стабилизации подвергаются чрезмерной нагрузке. Вентральный опорный спондилодез стал решением проблемы усталостных переломов металлоконструкций, тем не менее при использовании данной методики в отсроченном порядке нередко резецируется уже консолидированное тело позвонка [8, 9]. В существующих документах, регламентирующих деятельность хирурга при острой травме грудных и поясничных позвонков, рекомендуется с целью профилактики потери коррекции выполнять передний опорный спондилодез в случаях, когда не удалось восстановить форму позвонка за счет

инструментальной репозиции [10, 11]. Однако в данных документах не учитывается риск нестабильности конструкции до наступления полноценного сращения тела реклинированного позвонка. Планирование первичного хирургического лечения данной категории больных должно базироваться в том числе на прогнозировании устойчивости к осевым нагрузкам у конкретного пациента.

Таким образом, в современной хирургической практике применяются системы стабилизации позвоночника с принципиально разными подходами к реализации основной задачи (сегментарный блок). Выживаемость этих металлоконструкций в условиях осевых нагрузок неоднозначна. В связи с этим актуальным представляется исследование деформативно-прочностных характеристик основных типов металлофиксации грудного и поясничного отделов позвоночника, которое позволит установить для каждого из них пороги предельных осевых нагрузок и провести сравнительный анализ. Кроме того, большой интерес представляют особенности деформации изучаемых моделей в условиях максимального напряжения и выявление критических точек фиксации.

Цель — оценить устойчивость к статической нагрузке различных вариантов фиксации грудного и поясничного отделов позвоночника.

Материал и методы. Объектом исследования явились скелетированные механическим способом и нефиксированные (нативные) анатомические препараты позвоночного столба, полученные после снятия шкуры и шпика вдоль всей длины хребтовой части туш 16 здоровых свиней-хрячков нормальной упитанности 6-й категории, класса Е (в соответствии с ГОСТ 31476–2012 «Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия», дата введения 01.07.2013) — некастрированных нелинейных самцов-свиней (живая масса не более 60 кг, толщина шпика над остистыми отростками между Th6-Th7 позвонками, не считая толщины шкуры, не менее

Сравнительный анализ значений показателей максимальных нагрузки и напряжения при различных вариантах сборки систем для фиксации и стабилизации позвоночно-двигательных сегментов, Ме [ Q 25 ; Q 75]

|

Изучаемый показатель, ед. изм. |

Вариант сборки систем для фиксации и стабилизации позвоночно-двигательных сегментов |

|||

|

транспедикулярная фиксация |

транспедикулярная фиксация с опорным спондилодезом |

|||

|

4-винтовая, n =16 |

8-винтовая, n =8 |

4-винтовая, n =16 |

8-винтовая, n =8 |

|

|

Нагрузка (max), Н |

2980 [2753; 3026] |

4240 [4007; 4356]; p 1 =0,004 |

6460 [6745; 6623] |

10120 [9875; 10247]; p 2=0,001 |

|

Напряжение (max), МПа |

7,18 [6,43; 7,54] |

9,78 [8,54; 10,21]; p 1 =0,006 |

15,27 [14,68; 17,43] |

103,21 [97,24; 117,32]; p 2=0,001 |

П р и м е ч а н и е . Показатель достоверности: р 1 (двусторонний) — по сравнению с вариантом 4-винтовой транспедикулярной фиксации; р 2 (двусторонний) — по сравнению с вариантом 4-винтовой транспедикулярной фиксации с опорным спондилодезом.

1 см). Свиные туши приобретены в розничной торговой сети в упаковке, последние были подвергнуты охлаждению (подвесом) с параметрами воздуха в камере хранения от –1 до 0°С и относительной влажности 85% до температуры в толще мышц от 0 до 4°С, имели неувлажненную поверхность и корочку подсыхания. Свинина имела ветеринарные и товароведческие клейма. Срок годности, включая транспортирование, не превышал 12 сут.

Системы для фиксации и стабилизации позвоночно-двигательных сегментов включали 4 варианта сборки: система 4-винтовой транспедикулярной фиксации, состоящая из 4 моноаксиальных винтов, 4 гаек и 2 стержней (первый), 8-винтовой транспедикулярной фиксакции, состоящая из 8 моноаксиальных винтов, 8 гаек и 2 стержней (второй), система 4-вин-товой транспедикулярной фиксации и опорного спондилодеза, состоящая из 4 моноаксиальных винтов, 4 гаек, 2 стержней и сетчатого эндофиксатора (третий), система 8-винтовой транспедикулярной фиксации и опорного спондилодеза, состоящая из 8 моноакси-альных винтов, 8 гаек, 2 стержней и сетчатого эндофиксатора (четвертый).

Объективность эксперимента и правомочность дальнейшего использования полученных показателей во многом определялись сопоставимостью механических свойств костной ткани позвонков свиньи и человека. Принимая во внимание данный факт, предварительно были проанализированы 16 образцов костной ткани позвонков свиней-хрячков (образцы сравнения) и 16 контрольных образцов костной ткани позвонков человека, полученных в качестве операционного материала при наличии протокола добровольного информированного согласия пациентов, перенесших операции на грудном или поясничном отделах позвоночника, сопровождающихся резекцией тела/тел позвонков.

Для стендового исследования устойчивости к статической нагрузке различных вариантов фиксации грудного и поясничного отделов позвоночника использованы анатомические блоки позвоночного столба свиней-хрячков с полностью сохраненными дисками и связочными структурами. Производили моделирование оскольчатого перелома позвонка типа А4 (AOSpine, 2013) с помощью долота в середине анатомического блока.

Изучали деформативно-прочностные свойства систем «анатомический блок — металлоконструкция» в дублях (по 8-16 штук исходя из принципа анатомической дозволенности) на моделях 4- и 8-винто-вой транспедикулярной фиксации; 4- и 8-винтовой вентральной фиксации с опорным спондилодезом в условиях контролируемой осевой компрессии, определяя максимальную нагрузку и напряжение методом сжатия на универсальной электромеханической двухзонной разрывной испытательной машине серии ИР 5082-100 в напольном исполнении (внесена в Госреестр под номером 50109–12) при скорости перемещения рабочей траверсы 2 мм/мин.

Лучевые исследования вариантов моделей фиксации и стабилизации позвоночно-двигательных сегментов после приложения осевой нагрузки выполняли с помощью компьютерного томографа Aquilion 64 с принадлежностями производства Тошиба Медикал Системз Корпорейшн, Япония (регистрационное удостоверение №ФсЗ 2007/00891 от 24.12.2007) с толщиной среза от 0,5 до 2,0 мм в аксиальной плоскости с последующей мультипланарной (многоплоскостной) реконструкцией.

Статистический анализ полученных данных проведен с помощью программы IBM SPSS Statistics 22.0. Проверяли гипотезы о виде распределений (критерий Шапиро — Уилка). Большинство полученных данных не соответствовало закону нормального распределения, поэтому для сравнения значений использовали непараметрический U -критерий Манна — Уитни и показатель достоверности ( р ). Для представления итоговых количественных данных использовали медиану ( Ме ) и квартили [ Q 25; Q 75].

Результаты. Исследование образцов костной ткани позвонков свиней-хрячков (образцы сравнения) и контрольных образцов человека, полученных в качестве операционного материала, продемонстрировало отсутствие статистически значимых различий по значению интегрального показателя продольной упругости (модуля Юнга) ( р =0,724), что свидетельствует о сопоставимости по деформативно-проч-ностным свойствам используемой натурной модели и определяет возможность дальнейшего проведения механических испытаний наиболее часто имплантируемых металлоконструкций.

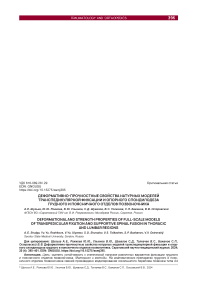

В условиях осевой нагрузки на фиксированную систему «анатомический блок — металлоконструкция» на моделях 4-винтовой транспедикулярной фиксации медианные значения максимальной нагрузки составили 2980 Н («298 кг), максимального напряжения — 7,18 МПа (таблица). При достижении пиковых нагрузок обнаруживали срыв одной или двух верхних гаек, деформацию верхних концов стержней, шеек верхних винтов системы для фиксации и стабилизации, что сопровождалось ее нестабильностью с последующей дисперсией костных отломков на уровне

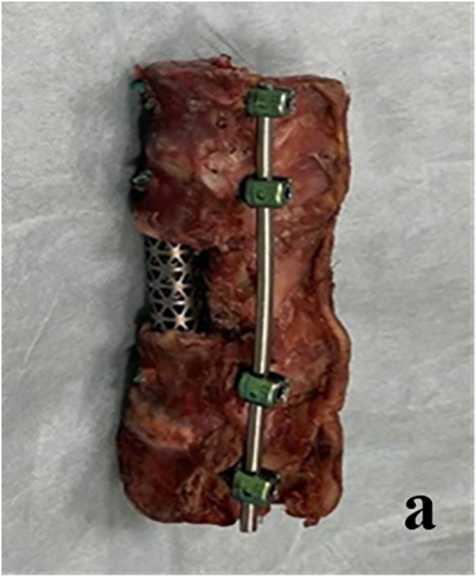

Рис. 1. Модель 4-винтовой транспедикулярной фиксации сегментарного анатомического блока позвоночного столба свиньи-хрячка после стендового испытания: а — натурная фотография; б — КТ-скан

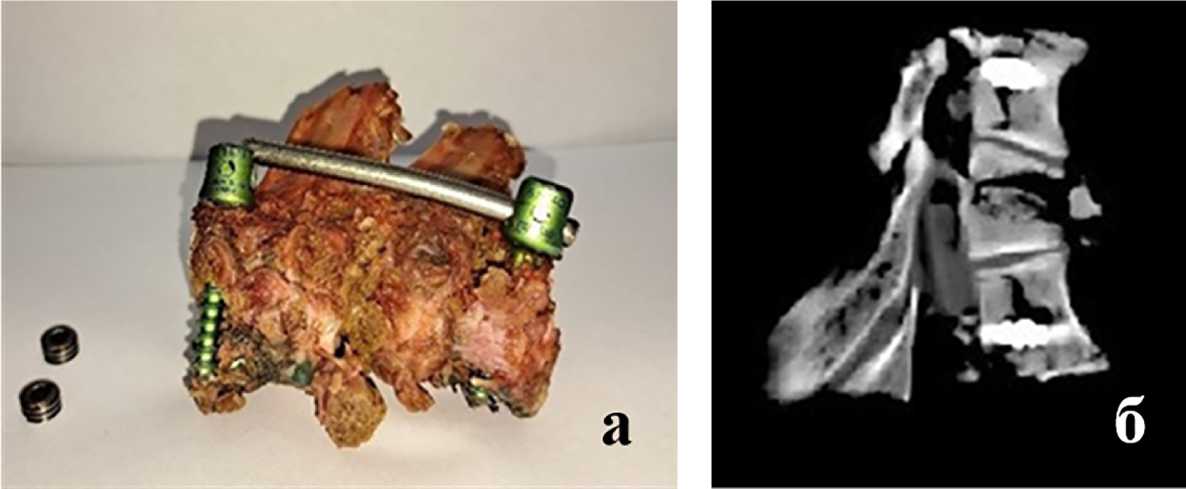

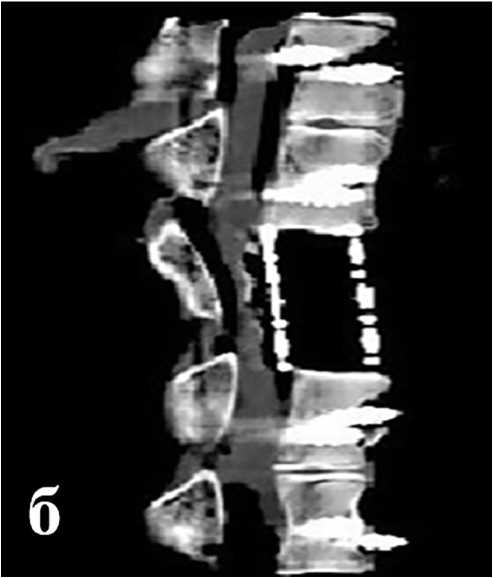

Рис. 2. Модель 8-винтовой транспедикулярной фиксации сегментарного анатомического блока позвоночного столба свиньи-хрячка после стендового испытания: а — натурная фотография; б — КТ-скан

поврежденного позвонка и формированием угловой (кифотической) деформации модели, что соответствует сканам, полученным при компьютерной томографии (КТ; рис. 1).

В условиях осевой нагрузки на фиксированную систему «анатомический блок — металлоконструкция» на моделях 8-винтовой транспедикулярной фиксации медианные значения максимальной нагрузки составили 4240 Н (≈424 кг) (р1=0,004), максимального напряжения — 9,78 МПа (р1=0,006; см. таблицу). При достижении пиковых нагрузок обнаруживали начинающееся сгибание в средней части стержней транспедикулярной системы с коллапсом области моделированного перелома, дисперсией костных отломков и формированием углообразной (кифотической) деформации, что также соответствует сканам, полученным при компьютерной томографии (рис. 2). Следует отметить, что осевая компрессия в 298 кг, которая вызывала повреждение модели 4-винтовой транспедикулярной фиксации, не оказала в момент регистрации данной отметки на модель 8-винтовой фиксации никакого механического воздействия.

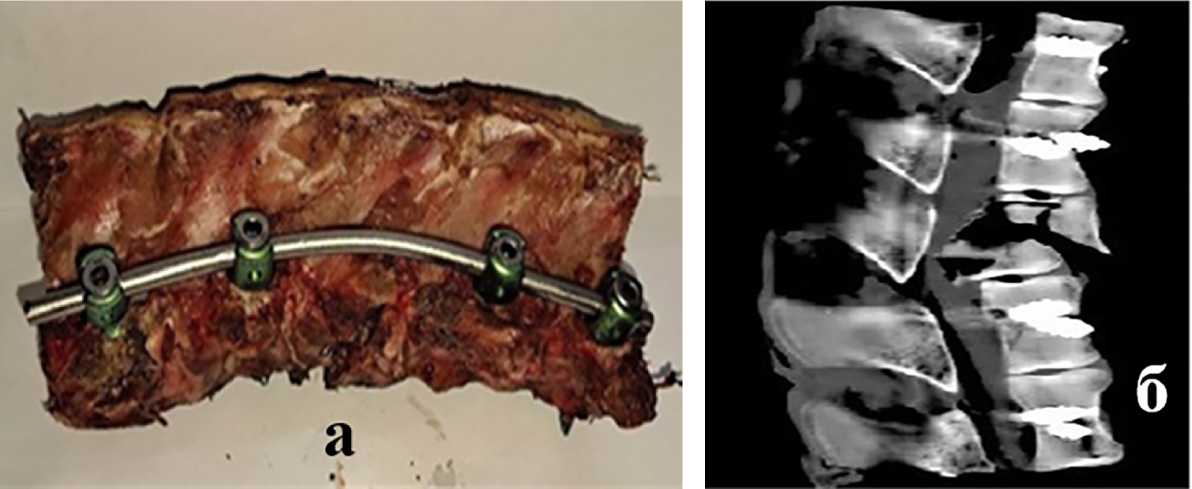

В условиях осевой нагрузки на фиксированную систему «анатомический блок — металлоконструкция» на моделях 4-винтовой транспедикулярной фиксации с опорным спондилодезом медианные значения максимальной нагрузки составили 6460 Н (≈646 кг) ( р 2=0,001), максимального напряжения — 15,27 МПа ( р 2=0,001; см. таблицу). При достижении пиковых нагрузок обнаруживали начинающееся сгибание стержней и прокручивание верхних винтов против часовой стрелки, при этом высота межтелового промежутка минимально снижалась. Сетчатый эндофиксатор еще больше заклинивался между смежными телами позвонков за счет его умеренного пролапса в замыкательные пластины, что соответствует сканам, полученным при КТ (рис. 3). Прохождение отметки нагрузки в 298 кг также не отражалось на модели 4-винтовой транспедикулярной фиксации с опорным спондилодезом ни визуально, ни по данным приборов.

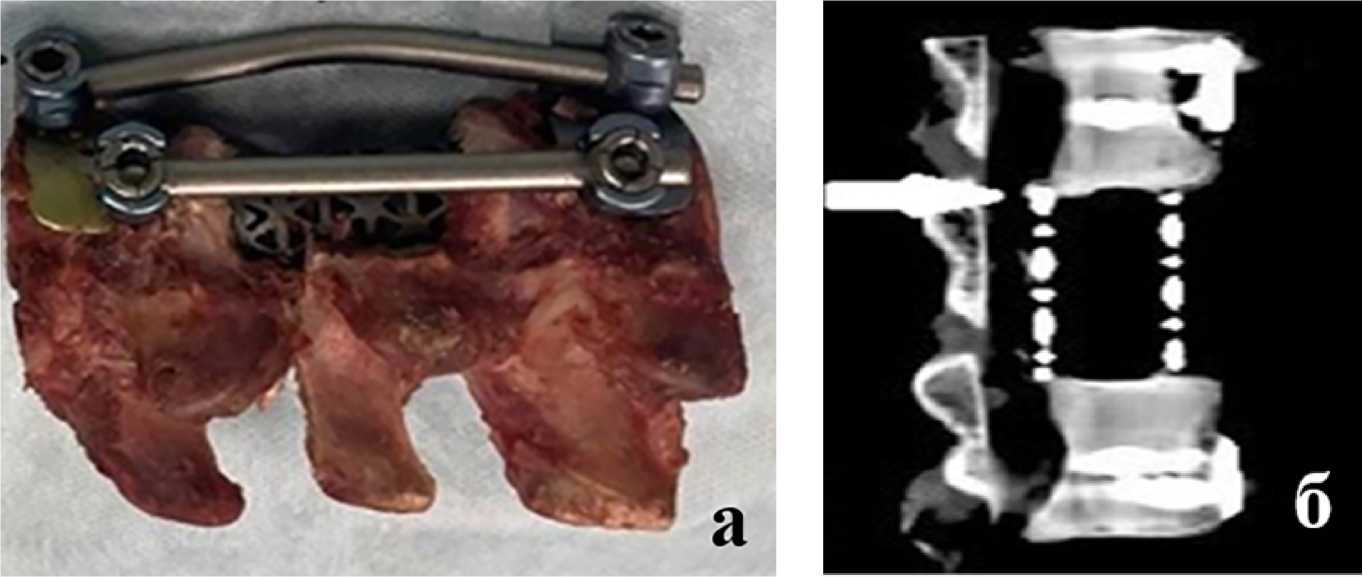

В условиях осевой нагрузки на фиксированную систему «анатомический блок — металлоконструкция» на моделях 8-винтовой транспедикулярной фиксации с опорным спондилодезом медианные значения максимальной нагрузки составили 10120 Н (≈1012 кг) ( р 2=0,001), максимального напряжения — 103,21 МПа ( р 2=0,001) (см. таблицу). При достижении пиковых нагрузок обнаруживали умеренное сгибание стержней конструкции, просаживание сетчатого эндофиксатора в тела смежных позвонков и формирование угловой (кифотической) деформации, что также соответствует сканам, полученным при проведении КТ (рис. 4). При этом визуальных повреждений узлов конструкции не отмечено так же, как и нарушения целостности костной ткани позвонков.

Обсуждение. Результаты эксперимента демонстрируют равномерное распределение осевой нагрузки на испытуемую модель 8-винтовой транспедикулярной фиксации, что обеспечивается большим количеством точек фиксации, а следовательно, большей жесткостью. Данная особенность конструкции объясняет отсутствие повреждений ее элементов, а также окружающих костных структур. Тем не менее проблемной зоной этой модели являются свободные (не фиксированные винтами) участки стержней в средней части системы (на уровне перелома), который, судя по полученным результатам, можно считать критической точкой приложения осевой компрессии. При этом следует обратить внимание на усилие, потребовавшееся для сгибания стержней в 424 кг, что в 1,5 раза больше, чем необходимо для разрушения 4-винтовой транспедикулярной фиксации. Разумеется, в реальных условиях сложно представить аксиальную нагрузку на позвоночник в 424 кг, то есть данный вариант стабилизации обладает большим запасом прочности и соответственно времени до наступления консолидации поврежденного позвонка. Однако в редких случаях циклические нагрузки в совокупности с рядом неблагоприятных факторов могут вызвать повреждение конструкции в описанной перегружаемой зоне, что подтверждается данными литературы [12–15].

Рис. 3. Модель 4-винтовой транспедикулярной фиксации с опорным спондилодезом сегментарного анатомического блока позвоночного столба свиньи-хрячка после стендового испытания:

а — натурная фотография; б — КТ-скан

Рис. 4. Модель 8-винтовой транспедикулярной фиксации с опорным спондилодезом сегментарного анатомического блока позвоночного столба свиньи-хрячка после стендового испытания:

а — натурная фотография; б — КТ-скан

Результаты эксперимента также указывают на тот факт, что способность 4-винтовой транспедикулярной фиксации с опорным спондилодезом выдерживать аксиальную нагрузку превышает аналогичные возможности модели 4-винтовой транспедикулярной фиксации в 2,2 раза, а 8-винтовой транспедикулярной фиксации — в 1,5 раза. Чрезмерная устойчивость модели 8-винтовой транспедикулярной фиксации (примерно 646 кг) обусловлена циркулярной стабильностью всех колонн позвоночника. Передние структуры, которые, как известно, выполняют основную опорную функцию, жестко стабилизированы винтовой системой (причем компрессионная нагрузка распространяется по оси стержней) в комбинации с межтеловым спондилодезом, а аксиальную стабильность обеспечивает неповрежденный задний остеолигаментозный комплекс [16–18]. Следовательно, данная модель обладает чрезмерным запасом прочности, которого вполне хватает для формирования на этом уровне сегментарного костнометаллического блока.

Стендовое испытание модели 8-винтовой транспедикулярной фиксации в комбинации с опорным спондилодезом наглядно демонстрирует устойчивость к аксиальному воздействию циркулярной инструментализации позвоночника. Для того чтобы добиться деформации анатомического препарата, потребовалась чрезмерная нагрузка (1022 кг). При этом визуальные и рентгенологические проявления осевой компрессии оказались практически незаметны. Из этого следует, что при данном варианте фиксации прикладываемое аксиальное усилие равномерно воздействует на металлоконструкцию, не перегружая ее отдельных зон. Устойчивость этой модели почти в 2 раза выше, чем при других вариантах фиксации, что практически не ограничивает в объеме никакие нагрузки [19–20].

Заключение. Наибольшей устойчивостью в условиях контролируемой осевой компрессии обладает модель 8-винтовой транспедикулярной фиксации и опорного спондилодеза, при которой все узлы металлоконструкции остаются стабильными, а костные структуры позвонков — сохранными.

Вклад авторов: все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку публикации.