Деградация березняков бассейна реки Аргунь как показатель климатических изменений

Автор: Вахнина И.Л., Малых О.Ф.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 4, 2013 года.

Бесплатный доступ

Дана оценка состояния березовых насаждений, произрастающих на территории бассейна реки Аргунь. В качестве параметров использованы: категория состояния деревьев, возобновление, динамика ширины годичных колец. Выполнен сравнительный анализ радиального прироста и климатических факторов.

Восточное забайкалье, р. аргунь, климатические изменения, березовые насаждения

Короткий адрес: https://sciup.org/14082972

IDR: 14082972 | УДК: 581.5

Текст научной статьи Деградация березняков бассейна реки Аргунь как показатель климатических изменений

Циклическое чередование «сухих» и «влажных» фаз в режиме выпадения атмосферных осадков для территории Восточного Забайкалья хорошо известно и рассмотрено в многочисленных публикациях. Начавшаяся с 1999 года «сухая» фаза в сочетании с высокой температурой воздуха привела к значительному ухудшению увлажненности [4]. Уменьшение запасов доступной влаги, необходимой для обеспечения биологической продуктивности наземных экосистем, вызвало деградацию растительных сообществ. Наиболее чувствительными оказались граничащие со степью участки леса, где виды произрастают на границе их экологического ареала распространения. Массовое усыхание березовых насаждений в последнее десятилетие отмечается практически повсеместно, включая приграничные территории Бурятии и Северной Монголии [1]. В предшествующие фазы с низким увлажнением территории такой деградации лесных сообществ, произрастающих в засушливых условиях степных и лесостепных зон, не наблюдалось. Исходя из этого, актуальность исследования масштабов и основных причин усыхания растительных сообществ, сформированных лиственными древесными породами в условиях текущих климатических изменений, очевидна.

На водосборной площади (49,1 тыс. км2) бассейна р. Аргунь в разном сочетании представлена растительность горной тайги, лесостепей и степей. Площадь основных лесообразующих пород в бассейне р. Аргунь составляет 2104,2 тыс. га, из них лиственницы 1145,5 (54.4%), березы – 780,0 (37,1%), сосны – 94,2 (4,5%), осины – 84,4 (4,0%).

Южные и юго-восточные районы бассейна р. Аргунь являются частью Онон-Аргунской степи центральноазиатского типа. Своеобразие условий данной физико-географической области заключается в совмещении признаков равнинных и горных ландшафтов, что определяет локальные местообитания древесной и кустарниковой растительности [5]. Для северных склонов сильно расчлененных низкогорий Аргунского, Кличкинского и Нерчинского хребтов характерны островные участки березовых лесов и редколесий. Эти участки березовых лесов в сухой период 1999–2009 гг. были подвержены усыханию и стали объектами экспедиционных исследований 2011 года.

Цель исследования . Оценка состояния березовых насаждений в степных и лесостепных условиях юго-востока Забайкалья в связи климатическими изменениями.

Объекты и методы исследования. Пробные площади заложены по стандартной методике [3] преимущественно в чистых березовых древостоях, представленных березой повислой ( Betula pendura Roth.) с единичными примесями осины ( Populus tremula L.), произрастающих на супесчаных почвах мощностью до 30–40 см. Высота над уровнем моря на разных пробных площадях составила от 630 до 950 м. Средний возрастной состав насаждений находится в пределах 35–50 лет. Средняя высота колеблется от 12 до 14 м, диаметр – 15–19 см. Сомкнутость крон от 30 до 60%. Запас древостоя от 53 до 123 м3/га. Некоторые характеристики пробных площадей представлены в таблице 1. На площадях выполнены общепринятые геоботанические описания и дана количественная оценка распределения деревьев по категориям состояния (здоровые, усыхающие, сухостой), выраженная в процентном отношении к общему запасу древостоя.

Характеристика пробных площадей

Таблица 1

|

Номер пробной площади |

Географические координаты, высота над у.м. |

Экспозиция и крутизна склона, град |

Состав древесных пород |

Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса |

Запас древостоя, м3/га |

|||

|

Здоровые |

Усыхающие |

Сухостой |

Всего |

В т.ч. сухостой |

||||

|

1 |

N 50° 24'56.0" Е 118° 07'47.1" 950 |

Юго-западный, 20 |

10Б + Ос |

30 |

32 |

38 |

115 |

62 |

|

2 |

N 50° 27'12.7"; Е 118° 23'57.5" 876 |

Северный, 8 |

10Б |

33 |

33 |

34 |

123 |

67 |

|

3 |

N 50° 53'17.8"; Е 118° 36'37.8" 815 |

Северный, 15 |

10Б |

33 |

24 |

43 |

96 |

53 |

|

4 |

N 51° 05'07.0"; Е 119° 15'12.3" 639 |

Северный, 10 |

10Б |

39 |

49 |

11 |

53 |

21 |

Для уточнения возрастного состава деревьев и изучения динамики радиального прироста выполнен отбор кернов с живых деревьев березы. Измерения ширины годичных колец проводились на полуавтоматической измерительной установке LINTAB-6 (с точностью 0.01 мм) в ИПРЭК СО РАН (г. Чита) с применением специализированного пакета TSAP. Качество датировки образцов подтверждено кросскорреляционным анализом, выполненным в программе COFFECHA, входящей в специализированный пакет программ DPL.

Анализ климатических изменений выполнен с использованием данных с сайта по ближайшей метеостанции (Нерчинский завод, координаты: 51.3° с.ш. 119.6° в.д. 619 м над ур. моря).

Результаты и их обсуждение. В период исследования количество здорового древостоя на пробных площадях находилось в пределах 30–39%, усыхающего – 24–49% и сухостоя – 11–43% от запаса. Отмечено, что успешно идет вегетативное возобновление древостоя порослью березы и осины (табл. 2). В составе подроста преобладает береза, которая на отдельных участках занимает от 57 до 100% от общего количества подроста (площади № 1 и № 2 соответственно).

Таблица 2

|

Номер пробной площади |

Состав древесного подроста |

Параметры подроста, средние |

|

|

Количество, шт/га |

Высота, м |

||

|

1 |

5.7Б 4.3Ос |

416 |

1.5 |

|

2 |

10Б |

670 |

1.5 |

|

3 |

6.8Б 3.2Ос |

1344 |

1.1 |

|

4 |

7.5Б 2.5Ос |

590 |

1.2 |

Характеристика древесного подроста на пробных площадях

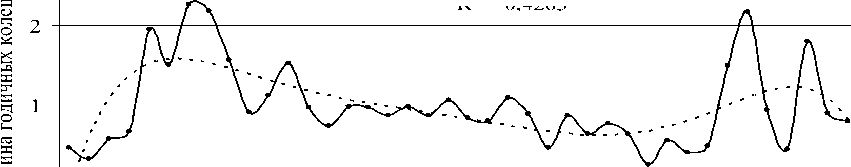

По результатам измерений ширины годичных колец и усреднения абсолютных серий приростов по площадям были получены две древесно-кольцевые хронологии для площади № 3 по 15 сериям и для площади № 4 – по 10 сериям. Возраст отдельных деревьев, вошедших в хронологию № 3, составил от 39 до 59 лет, при среднем – 50 лет (рис. 1), для № 4 – от 34 до 44 лет, среднее – 36 лет (рис. 2). Средние размеры ширины годичных колец характеризуются сходными значениями – 1,43±0,13 мм (№ 3) и 1,48±0,17 мм (№ 4). Отмечено, что приросты с площади № 4 отличаются более высокой дисперсией (D = 1,2) по сравнению с древеснокольцевой хронологией с пробной площади № 3, где она за весь период наблюдения составила 1,03.

s а y = -9E-08x6 + 1E-05x5 - 0,0006x4 + 0,0144x3 - 0,1894x2 + 1,1672x - 1,061 R2 = 04263

s

1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

Годы

Рис. 1. Динамика средней ширины годичных колец для деревьев с пробной площади № 3.

Пунктирной линией показан полиноминальный тренд 6-й степени

Рис. 2. Динамика средней ширины годичных колец для деревьев пробной площади № 4.

Пунктирной линией показан полиноминальный тренд 6-й степени

В изменении средней ширины годичных колец исследуемых березовых древостоев хорошо прослеживаются возрастные особенности, хронологии характеризуются различным возрастным трендом. У древесно-кольцевой хронологии с площади № 4 он выражен и проявляется в период с 11 до 23 лет, для хронологии площади № 3 период большого роста более сглажен, его продолжительность выше и в среднем составляет 27 лет (с 8-летнего возраста до 35 лет). С 1990-х гг. по обеим хронологиям наблюдается постепенное снижение размеров годичного прироста, что может быть обусловлено как возрастными изменениями, так и влиянием климатических факторов. В этот период (с 1990 по 2009 г.) корреляция между древесно-кольцевыми хронологиями площадей № 3 и 4 возрастает до r = 0.78 по сравнению со значением r = 0.35, рассчитанным для предшествующего двадцатилетнего периода (1970–1989 гг.). С целью выявления основных причин, влияющих на размеры прироста, выполнена сравнительная характеристика динамики ширины годичных колец по площадям в связи с климатическими параметрами за два 20-летних периода: с 1970 по 1989 г. и с 1990 по 2009 г.

Анализ климатических изменений показал, что за период с 1990 по 2009 г. среднегодовая температура воздуха увеличилась на 1,3 ºС (с -0,7 °С до 0,6 °С) по сравнению с предшествующим (с 1970 по 1989 г.). Сумма атмосферных осадков в то же время имела тенденцию к снижению (табл. 3). Во внутригодовом распределении уменьшение атмосферных выпадений происходит преимущественно за счет летних месяцев. Следует отметить, что наиболее засушливые условия проявляются с 2000 года. Экстремально низкое количество осадков, когда их сумма за период с мая по сентябрь составила от 191,2 мм (2002 г.) до 270 мм (2004 г.), наблюдалось в 2000, 2002, 2004, 2006–2007 и 2010 гг.

Характеристика атмосферных осадков по данным метеостанции Нерчинский завод

Таблица 3

|

Период, годы |

Сумма за год, мм |

Сумма V–IX, мм |

|

1970–1989 |

454 (от 283 до 668) |

393 (от 251 до 612) |

|

1990–2009 |

421.5 (от 267 до 565) |

349 (от 191 до 510) |

|

2000–2009 |

382 (от 267 до 514) |

303 (от 191 до 426) |

Корреляционный анализ годичных приростов с суммой осадков мая–сентября показал, что для интервала 1970–1989 гг. коэффициенты не значимы и составляют от -0,29 до +0,14 (№ 3 и № 4 соответственно), а с 1990 года корреляционная связь возрастает до 95%-го уровня значимости (№ 3 r=0.58, № 4 - 0.61). В динамике средней ширины годичных колец исследуемых березовых древостоев хорошо прослеживаются глубокие минимумы прироста древесины (менее 0,3 мм). Для площади № 3 – это 2001, 2002, 2007 гг. (с минимумом в 2007 г., который составил 0.1±0.13 мм); для № 4 – 2000, 2002, 2003, 2007 гг., с минимумом в 2007 г. (0,18 ±0,11 мм). Выявленные реперные годы соответствуют данным, полученным ранее для других участков Восточного Забайкалья [2].

Особенности в динамике формирования ширины годичных колец и отклика на исследуемые климатические параметры у древесно-кольцевой хронологии с площади № 4 позволяют сделать вывод о том, что на размерах прироста деревьев исследуемой площади сказывается влияние дополнительных экологических факторов, что требует дальнейшего изучения.

Выводы. Результаты исследования показали, что на территории бассейна реки Аргунь отмечается усыхание островных березняков различной интенсивности. Анализ динамики радиальных приростов свидетельствует о том, что засушливые условия, вызванные низким количеством атмосферных осадков и аномально высокими температурами воздуха в вегетационный период за отдельные годы последнего десятилетия, привели к снижению жизненности одних деревьев и гибели других. Это обусловило массовую деградацию березовых насаждений на значительных территориях в степных и лесостепных районах юго-востока Забайкалья. Выполненные исследования представляют собой начальный этап мониторинга за динамикой изменений лиственных насаждений на территории Восточного Забайкалья.