Деградация горных черноземов склона Джинальского хребта (Центральный Кавказ) и его экологические и экономические последствия

Автор: Молчанов Э.Н., Савин И.Ю., Разумов В.В., Макаров О.А., Цветнов Е.В., Ермияев Я.Р., Шишконакова Е.А., Харзинов С.М.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 87, 2017 года.

Бесплатный доступ

На землях КБНИИСХ изучена временная динамика (1980-1989-1997-2002-2007-2012-2015 гг.) физико-химических свойств наиболее распространенных в пределах северного склона Джинальского хребта горных черноземов. Установлено, что по состоянию на 2015 г. почвы подвержены воздействию двух видов деградационных процессов, различающихся по степени развития и пространственному охвату территории. На всей исследуемой территории преобладают процессы сильной дегумификации почв и локально отмечены проявления средней степени дегумификации. Ущерб от сильной дегумификации исследуемых почв выражается значительным снижением (коэффициент -0.70) уровня их плодородия. Величина ущерба для определения стоимости земель, представленных сильнодегумифицированными почвами, достигает 18%. Большинство рассматриваемых почв подвержены агроистощению в слабой и средней степени. Величина коэффициента уровня плодородия для среднеобедненных почв сельскохозяйственных угодий принимается равной 0.90, а ущерб для определения стоимости земельного участка для них составляет 5%. Для слабообедненных почв уменьшение плодородия незначительно (коэффициент уровня плодородия -0.95) и ущерб для определения стоимости земельного участка можно не учитывать. Рассчитан общий ущерб в стоимостном выражении от деградации земель (30.9 тыс. руб./га), включающий в себя потерю плодородия почвы и потерю в стоимости земли в связи с деградационными процессами, а также смету восстановления почв и доведения их до эталонного состояния.

Дегумификация, агроистощение, плодородие почв, стоимость земель, эколого-экономический ущерб

Короткий адрес: https://sciup.org/14313726

IDR: 14313726 | УДК: 631. | DOI: 10.19047/0136-1694-2017-87-86-99

Текст научной статьи Деградация горных черноземов склона Джинальского хребта (Центральный Кавказ) и его экологические и экономические последствия

Почвенный покров – главная составляющая земельных ресурсов страны, определяющая их продуктивность и устойчивость к разным деградационным процессам. Актуальность теоретических и прикладных представлений о почвах и почвенном покрове прямо пропорциональна важности нарастающих проблем в современном землепользовании. В хартии почв (Всемирная хартия…, 1983) определено, что “среди главных ресурсов, которыми располагает человек, выделяется земля; к ней относятся почвы, воды, растения и животные: эксплуатация этих ресурсов не должна вызывать их деградацию или разрушение, т.к. жизнь человека зависит от их неиссякаемой продуктивности.

Признавая основополагающую роль земельных ресурсов … очень важно, чтобы вопросы оптимального землепользования, поддержания и повышения продуктивности почв и охраны почвенных ресурсов рассматривались как имеющие первостепенное значение”.

Экономический спад в стране в 1990–начале 2000-х гг. на фоне существующих противоречий в землепользовании привел к сокращению пахотных угодий, резкому снижению внесения органических и минеральных удобрений, массовому невыполнению мероприятий по охране почв и воспроизводству почвенного плодородия и, как следствие, интенсивному развитию процессов деградации почв, что неизбежно негативно сказалось на продуктивности сельскохозяйственного производства и увеличении зависимости от импорта сельскохозяйственной продукции. Россия владеет 10% продуктивных земель мира, а производство сельскохозяйственной продукции составляет всего лишь около 2%.

Среди процессов деградации почв на территории Российской Федерации интенсивно развиваются: эрозия, дефляция, переуплотнение, дегумификация, заболачивание, переувлажнение, подтопление, вторичное засоление, вторичное осолонцевание, подкисление, подщелачивание, агроистощение, опустынивание, загрязнение тяжелыми металлами и др., ведущие к потере плодородия сельскохозяйственных угодий и выводу их из хозяйственного оборота (Столбовой и др., 1999; Шишов и др., 1999; Научные основы…. 2013). Почти все они имеют место на Северном Кавказе, в том числе и на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Урожай не всегда является критерием плодородия. Главное – состав, свойства и режимы почв. Только в них заложены критерии и индикаторы изменений, вызванных деградацией или мелиорацией. Поэтому объективным критерием плодородия почвы может служить оценка ее эколого-хозяйственного состояния, способности эффективно выполнять свои агрономические и экологические функции.

Цель работы – изучение динамики развития основных процессов деградации горных черноземов на северном склоне Джи-нальского хребта и их эколого-экономическая оценка.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

В 2015 г. проведены исследования подверженности горных черноземов северного склона Джинальского хребта деградацион-ным процессам на землях КБНИИСХ (ранее совхоз “Белокамен-ский”), расположенных в Зольском районе Кабардино-Балкарской республики.

Северный склон Джинальского хребта, протянувшийся в направлении с северо-запада на юго-восток более чем на 12 км, расположен в интервале абсолютных высот от 1542 (гора Верхний Джинал) до 750–800 м в нижней его части. Склон в значительной степени изрезан сетью мелких рек – притоков р. Золка на местные водоразделы, характеризующиеся преимущественно крутизной склонов 1 ° -5 ° -7 ° в верхней и средней их частях и до 10 ° -15 ° -30 ° в нижней – на переходе к пойме, или руслу рек.

Почвообразующие породы в основном представлены продуктами выветривания плотных осадочных пород: элювио-делювием известняков, реже карбонатными глинами.

Согласно природно-сельскохозяйственному районированию, исследуемая территория относится к Зольскому горному округу с умеренно холодным, умеренно влажным климатом (Молчанов, 1990).

Естественный растительный покров луговых степей в значительной мере уничтожен в результате распашки или деградирован из-за пастбищной дигрессии. Основными видами-доминантами на сохранившихся местообитаниях выступают осока низкая ( Carex humillis ) и ковыль волосатик ( Stipa capillata ) со значительным участием костреца берегового ( Bromopsis riparia ), типчака ( Festuca sulcata ), тонконога ( Koeleria cristata ). Велико участие разнотравья, среди которого отмечены адонис весенний ( Adonis vernalis ), гвоздика душистая ( Dianthus fragrans ), пион узколистный ( Paeonia tenuifolia ), лапчатка Кранца ( Potentilla crantzii ), барвинок травянистый ( Vinca herbacea ), подорожник скальный ( Plantago saxatilies ), поповник девичьелистный ( Pyrethrum parthenifolium ) – (Растительность..., 1980) .

Согласно материалам крупномасштабного почвенного обследования (масштаб 1 : 10 000), выполненного в 1989 г. специалистами института Севкавгипрозем (Технический отчет..., 1991) , в составе почвенного покрова значительное распространение (1 082 га или 24% от общей площади хозяйства) получили горные черноземы выщелоченные, типичные и обыкновенные, тучные, среднегумусные и малогумусные, среднемощные, преимущественно легко- и среднеглинистые, слабодефлированные и сла-босмытые на элювио-делювии известняков и карбонатных глинах ( Классификация.., 1977 ). Эти почвы выбраны для изучения дегра-дационных процессов, т.к. ранее на них проведены исследования физических и физико-химических свойств. Остальные разновидности почв из 91, выделенной на территории хозяйства, занимают незначительные площади или не имеют аналитических данных.

Почвенная карта хозяйства была векторизована и географически привязана с использование космического снимка с пространственным разрешением 2 м на местности. По векторной версии почвенной карты хозяйства 1989 г. обследования установлены координаты основных разрезов, и в полевой период определено их местоположение на местности с использованием GPS-навигатора. В местах заложения основных разрезов на черноземах отобраны образцы почв из гор. АВ пах и В подпахотного для исследования содержания гумуса, подвижных питательных веществ: P 2 O 5 и K 2 O

(смешанные образцы из 5 проб – конвертом) и плотности (методом режущего кольца в 5-кратной повторности – из пахотного горизонта и в трех повторностях – из подпахотного). Набор назначаемых анализов определялся наличием аналитических данных по основным разрезам в материалах предшествующих почвенных обследований.

Физические и физико-химические анализы почв осуществляли общепринятыми в почвоведении стандартными методами, используемыми при крупномасштабных почвенных обследованиях землепользований (Общесоюзная инструкция..., 1973) .

Для изучения динамики физических и физико-химических показателей почв использовали материалы почвенных и агрохимических обследований за 1980–1989–1997–2002–2007–2012 гг.

Лабораторные исследования выполняли в почвеннохимической лаборатории факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова.

Для проведения работ по эколого-экономической оценке ущерба от деградации почв использовали следующие методы: прямой капитализации земельной ренты (доходный подход к оценке недвижимости), прямой калькуляции работ по восстановлению деградированных земель на основе составления смет, а также методику определения размеров ущерба от деградации почв и земель (1994) .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Среди рассматриваемых горных черноземов наибольшее распространение получили выщелоченные тучные и среднегумусные среднемощные легко- и среднеглинистые преимущественно слабодефлированные слабосмытые на элювио-делювии известняков и карбонатных глинах. Мощность их профиля (АВ пах + В1 + В2) варьирует в пределах 62–78 см, при мощности пахотного слоя 24–28 см. Вскипание мелкозема от 10%-ной HCl отмечено на глубине 62–95 см. Пахотный слой характеризуется интенсивно темно-серой окраской, приобретающей коричневый оттенок в нижележащем горизонте. Структура четко выраженная порошисто-зернисто-комковатая в пахотном слое и зернисто-комковато-ореховатая – в подпахотном. Горные черноземы типичные и обыкновенные отличаются менее интенсивной темно-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 87. серой окраской с отчетливым коричневым оттенком верхней части профиля, менее четко выраженной зернисто-комковатой структурой, устойчивым вскипанием от 10%-ной соляной кислоты ниже пахотного слоя (в подтипе типичных) или с поверхности (в подтипе обыкновенных).

Нередко почвы содержат на поверхности и в профиле скелет (щебень, камни) известняков.

Наличие аналитических данных почвенных и агрохимических обследований 1980–1989–1997–2002–2007–2012 гг. и результаты анализов почвенных образцов обследования 2015 г. позволили проследить временную динамику ряда важных показателей физических и физико-химических свойств горных черноземов, характеризующих направленность и интенсивность развития на них деградационных процессов (таблица). С учетом тенденций в динамике рассматриваемых показателей и нормативов, разработанных Почвенным институтом им. В.В. Докучаева (Природно техногенные..., 2000; Молчанов и др.., 2015) , выполнена оценка степени деградации почв и ущерба от него.

За 25-летний период между двумя обследованиями плотность сложения всех рассматриваемых почв имеет четко выраженную тенденцию к уменьшению в пределах гумусового профиля. Причина этого видится в значительно меньшем использовании тяжелой сельскохозяйственной техники и снижении нагрузки на почву в условиях мелких фермерских хозяйств, образованных на большей части площади землепользования КБНИИСХ.

Все рассматриваемые почвы по степени уплотнения относятся к недеградированным по этому показателю – величины плотности не превышают “эталонного” значения для этих почв – менее 1.30 г/см3 (Молчанов и др.., 2015) .

Во временной динамике гумуса, охватывающей 35-летний период, прослеживается отчетливая тенденция снижения его содержания в рассматриваемых почвах. Основная причина этого почвенного деградационного процесса – превышение минерализации гумуса над его восполнением, особенно активно проявляющегося при недостаточном внесении органических удобрений. Кроме того, в связи с тем, что все исследуемые почвы подвержены слабой водной или ветровой эрозии, или воздействию совместного их проявления, в них практически невозможно различать потери гуму-

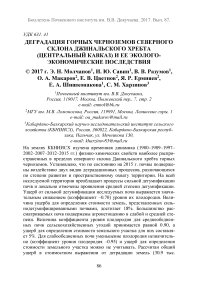

Динамика некоторых физических и физико-химических показателей горных черноземов Джинальского хребта (в скобках указан год обследования)

|

Гори- |

Плотность, |

Гумус, % |

P 2 O 5 |

K 2 O |

рН Н 2 О |

|

зонт |

г/см3 |

мг/100 г почвы |

|||

|

Почва 17 (на ПК 1989 г. обследования). Горные черноземы выщелоченные |

|||||

|

тучные среднемощные слабосмытые слабодефлированные среднеглинистые на |

|||||

|

элювио-делювии известняков, разр. 66 |

|||||

|

АВ пах |

1.04 (1989) |

9.8 (1989) |

4.0 (1989) |

4.5 (1989) |

|

|

>6.0 (2012)АХ |

35.0 (2012)АХ |

||||

|

0.87 (2015) |

4.2 (2015) |

2.2 (2015) |

14.9 (2015) |

8.0 (2015) |

|

|

В |

1.04 (1989) |

5.6 (1989) |

1.4 (1989) |

11.4 (1989) |

|

|

0. 97 (2015) |

4.0 (2015) |

3.3 (2015) |

14.9 (2015) |

8.2 (2015) |

|

|

Почва 27 (на ПК 1989 г. обследования). Горные черноземы выщелоченные |

|||||

|

среднегумусные среднемощные слабодефлированные слабосмытые легкогли- |

|||||

|

нистые на карбонатных глинах, разр. 106 |

|||||

|

АВ пах |

1.22 (1989) |

7.5 (1989) |

003.8 (2012)АХ |

35.0 (2012)АХ |

|

|

1.13 (2015) |

5.7 (2015) |

1.3 (2015) |

10.7 (2015) 00 |

7.5 (2015) |

|

|

В |

1.06 (1989) |

005.3 (2002)АХ |

035.0 (2002)АХ |

||

|

0.99 (2015) |

5.0 (2015) |

1.3 (2015) |

12.8 (2015) |

7.5 (2015) |

|

|

Почва 40 (на ПК 1989 г. обследования). Горные черноземы типичные тучные |

|||||

|

среднемощные слабосмытые тяжелосуглинистые на элювио-делювии извест- |

|||||

|

няков, разр. 33 |

|||||

|

АВ пах |

Не опр. |

10.20 (1989) |

|||

|

8.3 (2015) |

2.3 (2015) |

12.3 (2015) |

8.3 (2015) |

||

|

В |

» |

6.9 (2015) |

1.2 (2015) |

08.4 (2015) |

8.3 (2015) |

|

Почва 47 (на ПК 1989 г. обследования). Горные черноземы типичные малогу- |

|||||

|

мусные среднемощные слабодефлированные слабосмытые среднеглинистые на |

|||||

|

элювио-делювии известняков, разр. 86 |

|||||

|

АВ пах |

1.14 (1989) |

5.8 (1980) |

3.5 (1980) |

21.6 (1980) |

Не опр. |

|

5.4 (1989) |

3.3 (1989) |

20.8 (1989) |

|||

|

1.12 (2015) |

4.8 (2015) |

002.3 (2012)АХ |

050.0 (2012)АХ |

||

|

2.1 (2015) |

5.0 (2015) |

||||

|

В |

1.01 (1989) |

3.8 (1980) |

0.8 (1980) |

12.8 (1980) |

» |

|

3.6 (1989) |

0.7 (1989) |

13.0 (1989) |

|||

|

002.3 (1997)АХ |

25.0 (1997)АХ |

||||

|

003.8 (2002)АХ |

25.0 (2002)АХ |

||||

|

50.0 (2007)АХ |

|||||

|

1.08 (2015) |

4.8 (2015) |

3.9 (2015) |

11.6 (2015) |

||

|

Почва 54 (на ПК 1989 г. обследования). Горные черноземы обыкновенные кар- |

|||||

|

бонатные среднегумусные среднемощные слабодефлированные слабосмытые |

|||||

|

легкоглинистые на элювио-делювии известняков, разр. 131 |

|||||

|

АВ пах |

6.3 (1989) |

1.0 (1989) |

26.4 (1989) |

||

|

002.3 (2012)АХ |

50.0 (2012)АХ |

||||

|

6.2 (2015) |

4.2 (2015) |

22.6 (2015) |

8.0 (2015) |

||

|

В |

4.9 (1989) |

0.7 (1989) |

16.0 (1989) |

||

|

5.7 (2015) |

2.2 (2015) |

14.1 (2015) |

7.9 (2015) |

||

Примечание. АХ – среднее содержание по материалам агрохимобследования в контуре почвы с разрезом.

са от собственно дегумификации и потери его за счет эрозии. Поэтому показатель дегумификации можно применить не только для почв, выделяемых как неэродированные, но и для слабосмытых и слабодефлированных почв (Природно-техногенные…, 2000) . Тем более, что определение степени эродированности с использованием дистанционных методов в условиях Джинальского хребта затруднено исходной скелетностью (щебенчатостью, каменистостью) почв, сформированных на элювио-делювии известняков, которая на космических снимках проявляется на общем фоне в виде пятен более светлой окраски, часто ошибочно дешифрируемых как результат эрозии или дефляции.

Для оценки степени дегумификации почв в качестве “эталона” недегумифицированных почв для горных черноземов глинистых и тяжелосуглинистых на элювио-делювии известняков и карбонатных глинах принят показатель 10% на основании исследований А.М. Панкова (1926) , проведенных в регионе, включающем территорию участка КБНИИСХ, и отметившем повсеместное содержание гумуса в гор. А почв на продуктах выветривания известняков и карбонатных глинах – 10% и более. По степени дегумификации все почвы относятся к сильнодегумифицированным – содержание гумуса составляет менее 70% от значения “эталона”, кроме горных черноземов типичных тучных среднемощных сла-босмытых тяжелосуглинистых (почва 40, разр. 33), которые могут быть отнесены к среднедегумифицированным (Молчанов и др., 2015) . Ущерб от сильной дегумификации исследуемых почв выражается значительным снижением уровня их плодородия – коэффициент уровня плодородия почв – 0.70, для среднедегумифи-цированной почвы может быть принят коэффициент – 0.91.

Величина ущерба для определения стоимости земель, представленных черноземами, подверженными сильной дегумификации, с учетом частичной утраты как хозяйственных, так и общеэкологических функций участка, равна 18%, для среднедегумифи-цированных – 7% (Природно-техногенные…, 2000) .

Динамика содержания в рассматриваемых почвах основных питательных веществ – подвижного фосфора (P 2 O 5 ) и обменного калия (K 2 O), за длительный период времени (1980–2015 гг.) демонстрирует высокое варьирование этих показателей по годам,

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 87. что связано с нестабильным внесением минеральных удобрений, обусловленным сложностями как экономического, так и организационно-хозяйственного порядка.

По содержанию основных элементов питания растений (по состоянию на 2015 г.) только одна из рассматриваемых почв – горные черноземы обыкновенные карбонатные среднегумусные среднемощные слабодефлированные слабосмытые легкоглинистые на элювио-делювии известняков (почва 54, разр. 131) – относится к необедненным, т.е. не подверженным деградационно-му процессу – агроистощению (значения содержания элементов питания растений (P 2 O 5 и K 2 O) в этой почве не опускаются ниже показателя средней обеспеченности, принятого за “эталон”) (Молчанов и др.., 2015) .

Горные черноземы выщелоченные тучные среднемощные слабосмытые слабодефлированные среднеглинистые на элювио-делювии известняков (почва 17, разр. 66) и горные черноземы типичные тучные среднемощные слабосмытые тяжелосуглинистые на элювио-делювии известняков (почва 40, разр. 33) являются слабообедненными, характеризующимися низким содержанием калия, а горные черноземы типичные малогумусные среднемощные слабодефлированные слабосмытые среднеглинистые на элю-вио-делювии известняков (почва 47, разр. 86) и горные черноземы выщелоченные среднегумусные среднемощные слабодефлирован-ные слабосмытые легкоглинистые на карбонатных глинах (почва 27, разр. 106), относятся к среднеобедненным, имеющим очень низкое содержание калия (разр. 86) и низкое содержание как калия, так и фосфора (разр. 106) (Молчанов и др.., 2015) .

Величина коэффициента уровня плодородия для слабообед-ненных почв сельскохозяйственных угодий принимается равной 0.95, для среднеобедненных – 0.90; ущерб для определения стоимости земельного участка для слабообедненных почв можно не учитывать, а для среднеобедненных почв он равен 5% (Природно техногенные..., 2000) .

При обследовании 1989 г. показатели pH водной суспензии в горных черноземах по данным общего описания физикохимических свойств (Технический отчет..., 1990) колебались в пределах почвенного профиля от 7.7 до 8.4 (среднещелочная реакция), увеличиваясь с глубиной. Обследование 2015 г. не выявило направленных изменений их щелочности, показатели pH водной суспензии остались в том же интервале среднещелочной реакции.

Рассмотрим другие существующие подходы определения величин ущерба (в денежном выражении) от деградационных процессов. Широко распространены два принципиальных способа исчисления данного типа ущерба: по утвержденным методикам (до некоторой степени формальный метод, использующий не до конца прозрачные формульные зависимости исчисления ущерба), а также исходя из прямого расчета реального ущерба и упущенной выгоды (Порядок определения..., 1993) . В настоящей работе применили оба способа расчета по состоянию на май 2016 г. и сравнили полученные результаты.

Для реализации первого подхода использовали методику определения размеров ущерба от деградации почв и земель (1994) . Общая величина ущерба для анализируемой территории составила 42.1 тыс. руб./га.

Второй подход базируется на калькуляции стоимости восстановительных работ (реальный ущерб), потерь в стоимости экосистемных услуг (упущенная выгода). Стоимость восстановительных работ (доведение почв до эталонного состояния), рассчитанная при помощи сметной программы Smeta.Cloud 9, составляет в среднем 5.8 тыс. руб./га.

Для оценки потерь экосистемных услуг на данной территории ограничились рассмотрением одного типа последних, а именно “услуг прямого обеспечения ресурсами”. Интегрирующим показателем этих услуг почвы является почвенное плодородие. Рассмотрение в части упущенной выгоды средней потери плодородия корректирует стоимость восстановительных работ на 15.3 тыс. руб./га. С учетом данной величины сумма ущерба составляет 21.1 тыс. руб./га.

В состав эколого-экономического ущерба необходимо также включать убытки от снижения стоимости земли (Медведева, Ва кула, 2007) . Стоимостной эквивалент описанной выше потери в стоимости земли в среднем составляет 9.8 тыс. руб./га. Таким образом, суммарный ущерб от деградации почв составляет 30.9 тыс. руб./га.

Полученная величина почти на 30% ниже соответствующих показателей ущерба от деградации почв, определенных при по- мощи утвержденной методики определения размеров ущерба от деградации почв и земель (1994). Данное обстоятельство подтверждает описанную в научной литературе (Бондаренко, 2016) несогласованность рассмотренных подходов и необходимость применения утвержденных методик расчета ущерба от деградации земель с чрезвычайной осторожностью, а, при возможности, отказа от последних в пользу прямых методов расчета ущерба.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее распространенные в пределах северного склона Джинальского хребта на землях КБНИИСХ горные черноземы подвержены (по состоянию на 2015 г.) воздействию двух видов деградационных процессов, различающихся по степени развития и пространственному охвату территории:

– на первое место выступают процессы дегумификации, развитые повсеместно в сильной степени, локально отмечены проявления средней степени дегумификации. Ущерб от сильной дегумификации исследуемых почв выражается значительным снижением (коэффициент –0.70) уровня их плодородия. Величина ущерба для определения стоимости земель, представленных сильноде-гумифицированными почвами, достигает 18%;

– агроистощению, т.е. деградационному процессу, сопровождающемуся обеднением почв элементами питания растений (P 2 O 5 и K 2 O), подвержено в слабой и средней степени большинство рассматриваемых почв. Величина коэффициента уровня плодородия для среднеобедненных почв сельскохозяйственных угодий принимается равной 0.90, а ущерб для определения стоимости земельного участка для них составляет 5%. Для слабообедненных почв уменьшение плодородия незначительно (коэффициент уровня плодородия –0.95), и ущерб для определения стоимости земельного участка можно не учитывать.

Все рассматриваемые почвы по степени уплотнения относятся к недеградированным по этому показателю и имеют четко выраженную тенденцию к снижению плотности в пределах гумусового профиля.

Прямой учет средних величин потерь почвенного плодородия и стоимости земель, а также сметных величин восстановления почв до эталонного состояния позволил зафиксировать общую величину ущерба от деградации исследуемых почв на уровне 30.9 тыс. руб./га. Полученная величина почти на 30% ниже соответствующих показателей ущерба от деградации почв, определенных при помощи утвержденной методики определения размеров ущерба от деградации почв и земель – 42.1 тыс. руб./га, что свидетельствует о несовершенстве последней и предпочтительности расчета ущерба прямыми методами.

Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 14-38-00023).

THE DEGRADATION OF THE MOUNTAIN

2Lomonosov Moscow State University, Leninskiye Gory, Moscow, 1119991, Russia

3Kabardino-Balkaria Research Institute's of Agriculture, Mechnikov 130, Nalchik, Kabardino-Balkar Republic, 360022, Russia,

Ссылки для цитирования: Молчанов Э.Н., Савин И.Ю., Разумов В.В., Макаров О.А., Цветнов Е.В., Ермияев Я.Р., Шишконакова Е. А. Деградация горных черноземов северного склона Джинальского хребта (Центральный Кавказ) и ее эколого-экономические последствия // Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 87. С. 86-99. doi: 10.19047/01361694-2017-87-86-99

E.N. Molchanov, I.Yu. Savin, V.V. Razumov, O.A. Makarov, E.V. Tsvetnov, Ya.R. Ermiyaev, E.A. Shishkonakova, S.M. Harzinov The Degradation of the Mountain Chernozems of the Slope of Djinal Ridge (Central Caucasus) and its Ecologic and Economic Consequences, Byulleten Pochvennogo instituta im. V.V. Dokuchaeva, 2017, Vol. 87, pp. 86-99. doi: 10.19047/0136-1694-201787-86-99

Список литературы Деградация горных черноземов склона Джинальского хребта (Центральный Кавказ) и его экологические и экономические последствия

- Бондаренко Е.В. Опыт учета экосистемных сервисов почв при оценке деградации земель (на примере УО ПЭЦ МГУ). Автореф. дис. … к. б. н. М., 2016. 24 с.

- Всемирная хартия почв//Почвоведение. 1983. № 7. С. 7-11.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 224 с.

- Медведева О.Е., Вакула М.А. Правовые и экономические основы применения современной методологии стоимостной оценки ущерба, причиняемого окружающей среде и природным ресурсам//Экологический вестник России. 2007. № 4. С. 22-25.

- Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель. М., 1994. 31 с.

- Молчанов Э.Н. Почвенный покров Кабардино-Балкарской АССР//Пояснительный текст к Почвенной карте Кабардино-Балкарской АССР. М.: ГУГК при СМ СССР, 1990. 19 с.

- Молчанов Э.Н., Савин И.Ю., Яковлев А.С., Булгаков Д.С., Макаров О.А. Отечественные подходы к оценке степени деградации почв и земель//Почвоведение. 2015. № 11. С. 1394-1406.

- Научные основы предотвращения деградации почв (земель) сельскохозяйственных угодий России и формирования систем воспроизводства их плодородия в адаптивно-ландшафтном земледелии: Т. 1. Теоретические и методические основы предотвращения деградации почв (земель) сельскохозяйственных угодий. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2013. 756 с.

- Общесоюзная инструкция по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных почвенных карт землепользования. М.: Колос, 1973. 96 с.

- Панков А.М. Почвы Большой Кабарды//Природа Кабарды. Тр. по естественно-историческому и экономическому обследованию Кабарды. Т. 1. Воронеж, 1926. С. 105-262.

- Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами. Утвержден Минприроды России и Роскомземом от 27 декабря 1993 г. . http://docs.cntd.ru/document/9033369

- Природно-техногенные воздействия на земельный фонд России и страхование имущественных интересов участников земельного рынка. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2000. 256 с.

- Растительность европейской части СССР. Л.: Наука, 1980. 429 с.

- Столбовой В.С., Савин И.Ю., Шеремет Б.В., Сизов В.В., Овечкин С.В. Геоинформационная система деградации почв России//Почвоведение. 1999. № 5. С. 646-651.

- Технический отчет по крупномасштабному почвенному переобследованию земель совхоза "Белокаменский" Зольского района Кабардино-Балкарской АССР//Северо-Кавказский государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству-СевкавНИИгипрозем. Нальчик, 1991. 54 с.

- Шишов Л.Л., Карманов И.И., Булгаков Д.С., Рожков В.А. Руководство по природно-хозяйственной группировке почв (земель) России с определением их устойчивости к деградации. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1999. 61 с.