Деградация лесов - фактор трансформаций снежного покрова и гидрологического режима в зоне загрязнения бассейна озера Имандра

Автор: Кулеш Ксения Михайловна, Приймак Павел Георгиевич

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Биоэкология

Статья в выпуске: 2 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Деградация растительных наземных сообществ в зоне загрязнения комбината "Североникель" (Кольский полуостров, г. Мончегорск), в особенности древесного яруса лесных сообществ, привела к нарушению водного режима и эрозии почв. Раннее снеготаяние - последствие трансформации структуры снежного покрова в зоне полной деградации древесного яруса. Увеличение параметров глубины и плотности снега возрастает в районах с нарушенным древесным ярусом и обусловлено мозаичным распределением снежного покрова. Скорость и продолжительность ветров в сочетании с рельефом существенно влияют на плотность снежного покрова. Интенсивные ветровые воздействия в условиях пересеченного сложного рельефа приводят к перераспределению снега: с вершин рельефа снег перемещается в понижения и обусловливает сильную вариабельность параметров глубины и плотности снежного покрова, особенно в период снеготаяния. Снежный покров представляет собой удобную среду для депонирования поллютантов, которые в период таяния снега попадают в почву. С открытых и наиболее загрязненных территорий импактной зоны талые воды попадают в водотоки и водоемы раньше, чем с облесенных водосборных территорий. Вынос грунтовыми стоками почвенных частиц в гидрологическую сеть бассейна озера Имандра - существенный элемент эвтрофикации водных объектов и наряду с ранним снеготаянием обусловливает ранний сход ледового покрова с озер и ручьев в зоне интенсивного загрязнения. Таким образом, для гидрологической сети бассейна озера Имандра результаты деятельности комбината "Североникель" выражены в изменении гидрохимического режима, структуры и разнообразия фито- и зооценозов.

Снежный покров, комбинат

Короткий адрес: https://sciup.org/142215131

IDR: 142215131 | УДК: 57.013; | DOI: 10.21443/1560-9278-2018-21-2-207-212

Текст научной статьи Деградация лесов - фактор трансформаций снежного покрова и гидрологического режима в зоне загрязнения бассейна озера Имандра

Оценка влияния аэротехногенного загрязнения на наземные и водные экосистемы характеризуется большой сложностью в связи с поливариантностью связей в экосистемах и между ними, а также с разнообразием и вариативностью форм токсикантов. Выпадение загрязняющих веществ с осадками в водные бассейны и накопление поллютантов в снежном покрове, почвах, водной среде приводят к изменениям биологического разнообразия, функционирования и способности экосистем к восстановлению. Снежный покров представляет собой удобную среду для депонирования различных поллютантов – тяжелых металлов и неметаллов, которые в период снеготаяния попадают в почву.

Данная проблема особенно актуальна для экосистем Кольского полуострова, относящихся к субарктическому поясу. Важнейшими источниками выбросов в атмосферу подкисляющих веществ и соединений тяжелых металлов в Мурманской области являются комбинаты "Североникель" и "Печенганикель" [1].

Одно из последствий функционирования комбината "Североникель" (г. Мончегорск) в 1960–1970 гг. – образование и выпадение кислотных дождей – оказало негативное влияние на прилегающие (в том числе лесные) экосистемы [2]. Воздействие выбросов комбината привело к деградации древесного яруса и аккумуляции различных загрязняющих веществ – тяжелых металлов и неметаллов – в почвах и водных экосистемах [3].

Цель настоящего исследования – охарактеризовать влияние деградации лесов на гидрологические особенности водных объектов в западной части бассейна озера Имандра через трансформации снежного покрова.

Материалы и методы

Настоящее исследование проводилось на территории ландшафтов, относящихся к северотаежной природно-климатической зоне Кольского полуострова. Пробные площади располагались в водосборном бассейне озера Имандра (включающем системы малых озер и водотоков) по градиенту эффектов деградации экосистем, в меридиональном направлении – с юга на север. Необходимо отметить, что территории в зоне наиболее интенсивного воздействия комбината "Североникель" (на 11-м, 7, 5-м км), характеризуются фрагментацией или почти полным отсутствием живого напочвенного покрова, при этом становится более ярко выражен характер мезо- и микрорельефа.

Для определения характера трансформаций снежного покрова работа осуществлялась в течение двух зимних периодов.

Измерения сформированного устойчивого снежного покрова проводились в декабре 2014 г. Были заложены четыре пробные площади на расстояниях 29, 7, 5 и 1 км от комбината. На каждой площади измеряли глубину снежного покрова в 20-кратной повторности с использованием метода ленточных трансект (по три трансекты на площадь).

Градуированным цилиндрическим пробоотборником (внутренний диаметр 50 мм) измерялась глубина снежного покрова в 25-кратной повторности. На каждой площадке пробы снега отбирали в герметичные пластиковые емкости объемом 1 л в пятикратной повторности. Плотность снега рассчитывали как соотношение массы талой воды (определяли с точностью 0,001 г) к объему пробы.

В период снеготаяния (апрель 2014 г.) в зоне аэротехногенного загрязнения были заложены шесть пробных площадей (около 400 м 2 ) на расстояниях 45 (условный фон), 29, 19, 11, 7, 5 км от комбината. Обработку полученных данных проводили в MS Excel 2010.

Результаты и обсуждение

На площадях отмечены следующие особенности распределения фитоценозов: 45-й и 29-й км представлены различными фациями хвойных лесов с сопутствующими лиственными видами в древесном ярусе (в основном березы). На 19-м и 11-м км превалируют березы и сосны; на 7-м км преобладают березы. При этом меняется и пространственная структура сообществ.

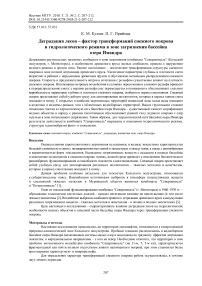

Кроме того, на 45-м км отмечается высокая густота и в то же время низкая высота древостоя, так как на данном участке преобладают молодые и средневозрастные растения (сосны, ели и березы). С 45 по 19 км постепенно увеличивается высота древостоя; с 19 по 5 км снижается его густота (рис. 1) [4].

Удаленность от источника загрязнения, км густота древостоя, шт/га

Рис. 1. Густота и высота древостоя в условиях техногенного загрязнения

Fig. 1. Tree stand thickness and height in technogenic pollution conditions

Леса Мончегорского района представлены редкостойными ельниками и сосняками, часто встречаются березы [5]. Вблизи комбината (5 и 7 км) древесный ярус деградирует [1], присутствуют лишь древовидные формы берез и ив.

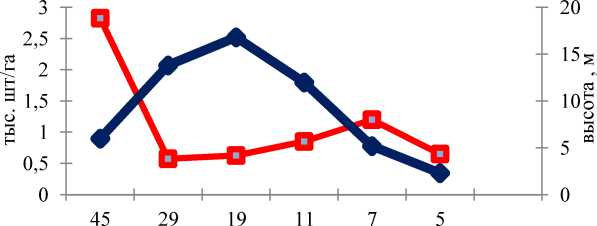

Средняя глубина устойчивого снежного покрова в зимний период (декабрь 2014 г.) постепенно увеличивается вдоль градиента аэротехногенного воздействия от 18,9 ± 2,8 до 48,1 ± 1,3 см. На 29-м км снег глубже и вариация глубины меньше (рис. 2). Планки погрешностей (здесь и далее в работе) показывают границы доверительного интервала (p < 0,05).

Рис. 2. Глубина устойчивого снежного покрова (декабрь 2014 г.)

Fig. 2. Depth of the stable snow cover (December, 2014)

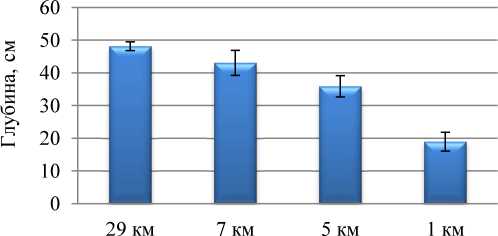

Анализируя разницу глубин и плотности снега в начале периода снеготаяния (рис. 3), можно отметить, что снег в зоне загрязнения начинает стаивать быстрее, чем в лесной зоне.

Глубина снежного покрова, см Плотность снега, г/см³

Рис. 3. Глубина и плотность снежного покрова в период снеготаяния (апрель 2014 г.) Fig. 3. Depth and density of snow cover during the snowmelt period (April, 2014)

На открытых участках плотность снега выше, чем на облесенных территориях, что согласуется с исследованиями других авторов [6–8]. На площадках в непосредственной близости от комбината (рис. 3) плотность снега изменяется от 0,2 до 0,53 г/см 3 . С увеличением глубины снежного покрова на лесных территориях можно заметить снижение его плотности.

Вариабельность значений плотности и глубины снежного покрова возрастает с приближением к источнику загрязнения. Известно, что плотность снега изменяется с глубиной снежного покрова благодаря микросублимационным процессам, происходящим под влиянием температуры в снежном покрове [9].

В период снеготаяния на открытых участках снег уплотняется в нижних слоях, поскольку температура в верхних слоях будет выше, чем температура воздуха, и образующийся пар будет устремляться сверху вниз, уплотняя снег в нижних слоях. На облесенных участках будет протекать обратный процесс: снег будет более плотный в верхних слоях, где будет кристаллизоваться пар, поступающий снизу [10]. Уплотняясь при стаивании, со временем снежный покров приобретает свойства конденсированной среды, которая начинает влиять на физические свойства, превращая его в фирн [11]. Данный факт объясняет высокие значения плотности снега с пробных площадей на 7-м и 5-м км (рис. 6), находящихся в непосредственной близости от комбината "Североникель", где верхние слои снежного покрова более рыхлые, а в нижних слоях образуются твердые частицы фирна, которые повышают плотность и труднодоступность сбора снега.

Скорость и продолжительность ветров в сочетании с рельефом существенно влияют на плотность снежного покрова. В местностях с сильными и продолжительными ветрами снег значительно плотнее [12]. Интенсивные ветровые воздействия в условиях пересеченного сложного рельефа приводят и к перераспределению снега: с вершин положительных форм рельефа снег перемещается в понижения. Этим объясняется сильная вариабельность не только глубин, но и плотности снега на открытых пространствах.

Особенностью фульвокислот северных почв является способность образовывать с металлами комплексные соединения, сохраняющие подвижность в растворах, что снижает барьерную функцию органического вещества почв. В конечном итоге загрязняющие вещества попадают в водоем. Влияние загрязнений тяжелыми металлами на биоту озера Имандра, в частности, описывается в работе "Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра" (2002 г.) [13]. В этой же работе упоминается сдвиг сроков освобождения ото льда западных притоков и малых озер водосбора озера Имандра.

Результаты нашего исследования показывают, что с открытых (наиболее загрязненных) площадей импактной зоны талые воды попадают в водотоки и водоемы раньше, чем с облесенных водосборных территорий. Кроме того, учитывая многократно описанную эрозию почв в исследуемом районе [3], необходимо принять во внимание вынос грунтовыми стоками почвенных частиц в гидрологическую сеть бассейна озера Имандра. Это является существенным элементом эвтрофикации водных объектов, что наряду с ранним снеготаянием обусловливает в том числе ранний сход ледового покрова с озер и ручьев в зоне интенсивного загрязнения.

Заключение

Глубина снежного покрова в зоне комбината "Североникель" уменьшается, а плотность возрастает в связи с усилением эффектов деградации древесного яруса по градиенту техногенного воздействия. Вариабельность глубины и плотности снежного покрова (особенно в период снеготаяния) связана с ветровыми воздействиями и перераспределением снега с вершин микрорельефа в его понижения. Результатом полной деградации древостоев является трансформация структуры снежного покрова и ее динамики, приводящая к раннему снеготаянию в зоне наибольшего загрязнения. Загрязняющие вещества с талыми водами попадают в почву и водоемы с открытых участков импактной зоны раньше, чем с облесенных территорий. Вынос почвенных частиц и токсикантов в гидрологическую сеть бассейна озера Имандра способствует эвтрофикации водных объектов, что приводит к дальнейшим негативным изменениям гидрохимического режима, структуры и разнообразия биоценозов гидрологической сети.

Исследование выполнено в соответствии с базовой частью государственного задания высшим учебным заведениям Минобрнауки России в части инициативных научных проектов по теме НИР "Комплексная рыбоводно-биологическая оценка культивируемой форели в водоемах Кольского полуострова", 37.10193.2017/БЧ.

Список литературы Деградация лесов - фактор трансформаций снежного покрова и гидрологического режима в зоне загрязнения бассейна озера Имандра

- Лукина Н. В., Никонов В. В. Питательный режим лесов северной тайги: природные и техногенные аспекты/под ред. Л. О. Карпачевского. Апатиты: КНЦ РАН, 1998. 316 с.

- Калабин Г. В. Введение в экологию и охрану окружающей природной среды//Экология и охрана природы Кольского Севера. Апатиты: Б. и., 1994. С. 7-14.

- Черненькова Т. В. Реакция лесной растительности на промышленное загрязнение. М.: Наука, 2002. 189 с.

- Приймак П. Г. Морфологическая изменчивость берез в условиях техногенного загрязнения на Кольском полуострове: автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.00.16, 03.00.05. Петрозаводск, 2005. 22 с.

- Раткин Н. Е. Количественная оценка аэротехногенного потока вещества на подстилающую поверхность расчетным методом//Вестник МГТУ. 2000. Т. 3, № 1. С. 145-164.

- Агейкин Я. С. Проходимость автомобилей. М.: Машиностроение, 1981. 231 с.

- Беляков В. В. Взаимодействие со снежным покровом эластичных движителей специальных транспортных машин: автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.05.03. М., 1999. 32 с.

- Kozlov M. V. Snowpack changes around a nickel-copper smelter at Monchegorsk, northwestern Russia//Canadian Journal of Forest Research. 2001. V. 31, № 10. P. 1684-1690 DOI: https://doi.org/10.1139/x01-112

- Петров С. Е. Аспекты идентификации параметров снежного покрова для математического описания движения транспортно-технологических машин по снегу//Материалы Междунар. науч.-техн. конф. Ассоциации автомобильных инженеров "Автомобиле-и тракторостроение в России: приоритеты развития и подготовка кадров", посвященная 145-летию МГТУ "МАМИ", Москва, 17 ноября 2010 г. М.: МГТУ "МАМИ", 2010. Кн. 1. С. 258-261.

- Дюнин А. К. В царстве снега. Новосибирск: Наука: Сиб. отд-ние, 1983. 161 с.

- Кузьмин П. П. Физические свойства снежного покрова. Л.: Гидрометеоиздат, 1957. 179 с.

- Копанев И. Д. Климатические аспекты изучения снежного покрова. Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 239 с.

- Антропогенные модификации экосистемы озера Имандра/; отв. ред. Т. И. Моисеенко. М.: Наука, 2002. С. 19-22.