Деградация старовозрастных еловых насаждений на территории верховий бассейна Истры

Автор: Сидоренков В.М., Жафяров А.В., Матафонов Е.П.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы естественного распада старовозрастных насажде-ний ели. Дана оценка комплекса факторов, лимитирующих произрастание ели,приведены результаты исследований естественного лесовосстановления пос-ле распада спелых и перестойных еловых древостоев

Деградация еловых насаждений, естественное лесовос-становление, старовозрастные древостои ели

Короткий адрес: https://sciup.org/14336512

IDR: 14336512 | УДК: 630*231.32

Текст научной статьи Деградация старовозрастных еловых насаждений на территории верховий бассейна Истры

Деградация приспевающих и спелых еловых лесов на обширных территориях России, Западной и Восточной Европы, а также в Северной Америке приводит к изменению экологических систем [4, 10, 13]. В последние десятилетия усыхание темнохвойных лесов в бореальной зоне вызывает тревогу широкого круга общественности. Об этом свидетельствуют и многочисленные публикации. Решению проблем усыхания хвойных лесов посвящены многие научные работы [1, 5, 7, 9, 10]. В них рассматриваются причины и механизмы процесса, связанного со стресс-фак-торами, динамикой лесных экосистем, их возрастом, местом произрастания. Из существующих гипотез ни одна не получила всеобщего признания, что свидетельствует о сложности явлений, влияющих на усыхание ельников.

В основе большинства гипотез указывается фактор цикличности воздействия засух, после которых наблюдается усыхание ельников [3, 5, 10, 12, 14–16]. В работах А. Д. Маслова [10, 11] приводятся результаты исследований исторической динамики цикличности усыхания ельников на Русской равнине. Установлено, что усыхание лесов в отдельных районах происходит в периоды максимальной солнечной активности, когда преобладает восточный тип атмосферной циркуляции, характеризуемый мощными антициклонами, преобладанием холодных зим и сильных засух, снижением уровня рек и грунтовых вод.

Полученные выводы имеют историческое подтверждение. Так, после сильных засух 1875–1876 гг. зафиксировано ухудшение состояния лесов в ряде регионов центральной и северозападной части России [6, 7]. Менее чем через десятилетие, в 1882–1883 гг., началось новое масштабное усыхание ельников, о чем писал Лю-бомирский [8], указывая на гибель 100-летних ельников на влажных суглинках в местах понижений микрорельефа и участках между болотами в Псковской обл. (Торопецкое лесничество). Масштабное усыхание ельников было отмечено М. К. Турским (1884 г.) вблизи Москвы, а также в Тверской, Смоленской и Калужской губерниях.

Изучение причин и условий, при которых становятся возможными катастрофические усы- хания ели на территории Восточной Европы, позволило сделать вывод, что засуха является наиболее значимым фактором, влияющим на ослабление ели и способствующим размножению стволовых вредителей. В зоне хвойно-широколиственных лесов темнохвойные насаждения наиболее подвержены усыханию [10]. Периодичность и продолжительность усыхания ели в большей степени зависят от периодичности, продолжительности и территориального распространения засух, относящихся к обычным природным явлениям в указанной природно-климатической зоне. Из этого следует, что усыхание ели – естественный процесс, в результате которого изменяются лесные экосистемы [5, 10, 11].

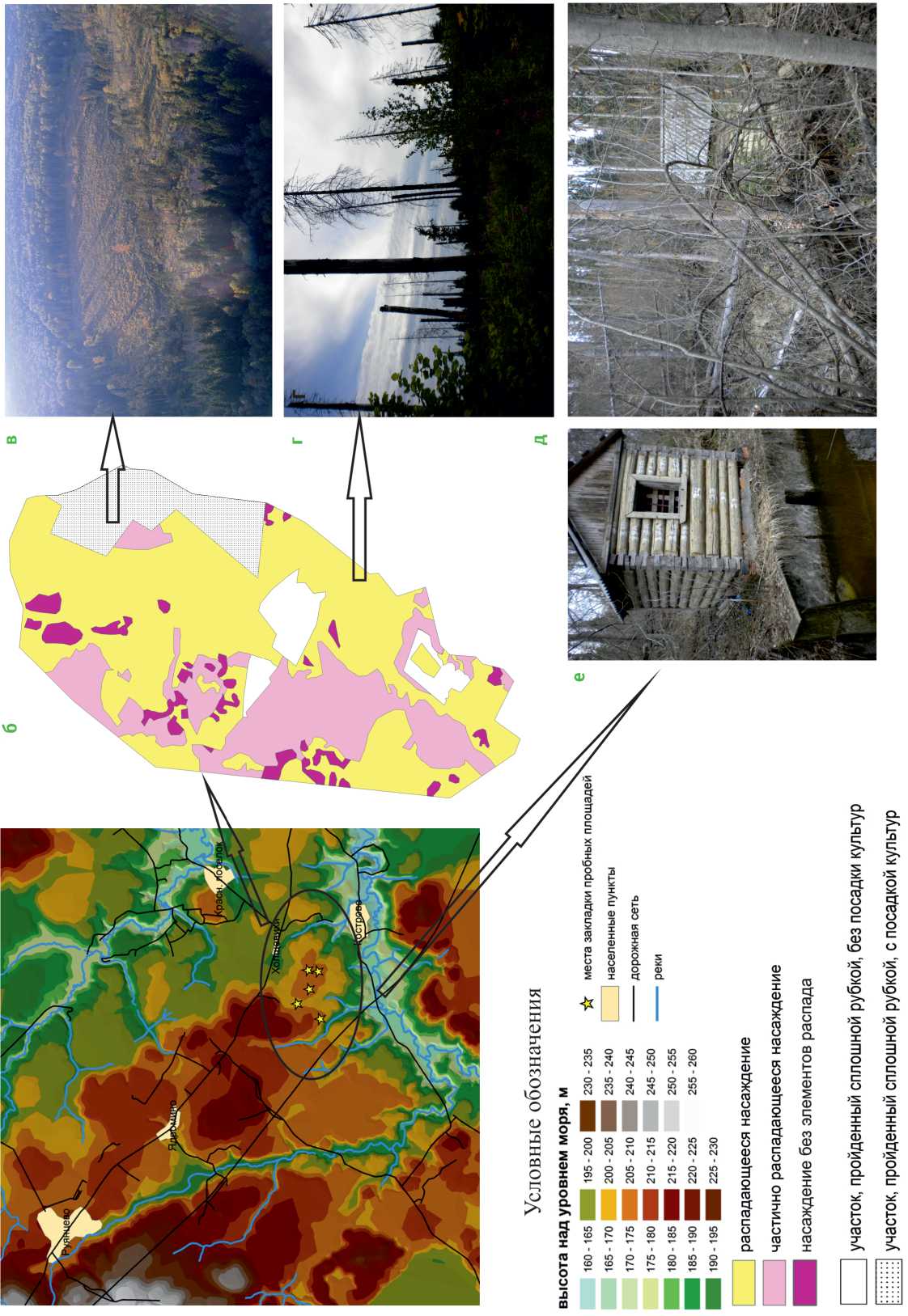

Исследования по изучению распада насаждений ели проведены в Истринском районе, территория которого находится на Клинско-Москов-ской вторичной моренной равнине и представлена Высоковским и Озернинским ландшафтами, располагающимися на Рузско-Истринском междуречье. Абсолютные отметки высот междуречий изменяются от 200 до 290 м.

Речная сеть в районе представлена Истрой и ее притоками – Малой Истрой, Маглушей, Ну-долью, Песочной, Казынкой. Подземное питание составляет менее 1/3 общего баланса питания рек.

С 2008 по 2010 г. общепринятыми методами [2] было заложено 12 пробных площадей, 8 из которых находятся на участках спелых еловых древостоев (120 лет), подверженных естественному распаду из-за поражения деревьев ели короедом-типографом в 1999–2006 гг. За это время поврежденная древесина хвойных пород потеряла ликвидность и, как следствие, привлекательность для заготовителей. В результате на площади около 320 га древостои ели были подвержены естественным процессам распада (рис. 1б).

Серия пробных площадей заложена с учетом рельефа, сформированного из системы оврагов и балок (рис. 1а), являющихся частью водосбора Малой Истры. Место исследований выбрано с учетом ранее проводившихся научно-исследовательских работ по изучению лесных насаждений на территории Истринского стационара.

Рис. 1. Результаты геоинформационного анализа территории исследования: а – модель района исследований; б – районирование участков спелых и перестойных древостоев ели по показателям распада; в – лесовосстановление через 4 года после сплошной рубки; г – распад древостоя ели; д–е – распад древостоев ели около стационарных пунктов наблюдения за поверхностным стоком га

В ходе полевых работ закладывали пробные площади, определяли таксационные показатели насаждений, проводили комплекс климатических и гидрологических замеров, оценивали жизнеспособность насаждений и естественное лесовосстановление. В данной работе использованы материалы многолетних исследований комплекса природно-климатических факторов и гидрологии, проведенных ФБУ «ВНИИЛМ» и ООО «НИЦ МПС» на территории Истринского стационара.

Анализ полученных данных показал, что на территории Истринского стационара произрастают преимущественно хвойные древостои с незначительной примесью лиственных пород (2–3 единицы состава). Средний диаметр деревьев верхнего яруса насаждений – 26–40 см.

Возраст хвойных и лиственных пород различался, но не превышал 30–40 лет. Значительная часть старовозрастной осины имела сердцевинную гниль из-за поражения ложным осиновым трутовиком.

Анализ архивных материалов и исторических карт показывает, что 130–160 лет назад на бывших пахотных землях и сенокосах появились хвойные насаждения. Наличие в насаждении осины и групповое размещение ели свидетельствует о естественном зарастании сельскохозяйственных земель, без искусственных мероприятий по лесовосстановлению.

Можно предположить, что значительная часть еловых лесов поражается короедом-типографом в результате их ослабления при комплексном воздействии негативных факторов, имеющих природно-антропогенный характер. К основным из них можно отнести засухи (1992, 2002, 2010 гг.) и, как следствие, снижение уровня грунтовых вод, усугубляющееся отбором воды поселками и крупными городами.

Результаты гидрологических исследований свидетельствуют о снижении уровня грунтовых вод за последние 10 лет более чем на 2 м. Такая тенденция, учитывая особенности формирования корневой системы деревьев ели, приводит к дефициту влаги и, как следствие, ослаблению дерева и снижению устойчивости к воздействию короеда-типографа.

Распад насаждений проходит в 2–3 этапа. Основная часть деревьев ели (60–80%) гибнет в первые 4 года. Полнота распадающихся древостоев через 4–5 лет снижается до 0,3–0,2 ед. Оставшиеся деревья ели подвержены воздействию ветра, и в следующие 2–3 года доля отпада может составить 10–15%. В некоторых случаях на участках остаются куртины ели, устойчивые к воздействию негативных факторов и не подверженные распаду.

Оцифрованные данные космической съемки свидетельствуют о неравномерном характере распада хвойных насаждений на площади 320 га. Возможно, это связано с природными особенностями территории и устойчивостью формаций ели к воздействию негативных факторов. Неравномерность поражения насаждений ели противоречит положению о возможности защиты хвойных лесов с помощью разграничения их лиственными насаждениями.

Оставшиеся куртины ели не оказывают существенного влияния на последующее лесовозобновление. В первые 2–3 года после распада значительной части древостоя благодаря улучшению светового режима на участке происходит формирование полога, в основном из лещины и ивы. В благоприятных условиях произрастания лещина препятствует возобновлению ели. Между куртинами лещины интенсивно возобновляется осина и береза. Значительная часть осины имеет порослевое происхождение.

Единичные деревья ели, как правило в возрасте 30–40 лет и высотой более 3 м, способны конкурировать с возобновлением мягколиственных пород. Количество подроста ели в обследованных насаждениях не превышает 1000 шт./га, из них только 300–500 шт./га жизнеспособны и могут принять участие в формировании будущего насаждения.

Густота возобновившихся мягколиственных пород может достигать 5–10 тыс. шт./га. Под пологом насаждения наблюдается возобновление клена и дуба в количестве 500 шт./га. Низкая освещенность под пологом приводит к угнетению твердолиственных пород и выпадению их из насаждения в течение 5–10 лет.

На участках распавшихся хвойных насаждений наблюдается большое количество поваленных и зависших деревьев. Это существенно ограничивает проведение мероприятий по созданию культур и последующий лесохозяйственный уход. Результаты исследований показывают, что естественные процессы распада одновозрастных древостоев ели в условиях местопроизрастания C2–C3 приводят к образованию мягколиственных насаждений низкого качества со значительным преобладанием в верхнем пологе осины.

На участках после естественного распада еловых древостоев наибольшая степень пожарной опасности появляется на 3–4-й год. Сочетание погодных условий, приводящих к засухе, и рекреационной нагрузки повышает риск возникновения лесного пожара. При этом расположение лесных культур вблизи елового насаждения, подверженного распаду, увеличивает вероятность возникновения низового пожара. В 2002 г. это привело к возникновению низового лесного пожара на значительной площади (более 16 га) Истринского стационара. Пожар начался в лесных культурах, а затем перешел в распадающееся хвойное насаждение. Общий объем сухостоя на пробных площадях в момент пожара достигал 100–300 м3/га, что привело к полному уничтожению возобновления хвойных и лиственных пород.

Отсутствие эффективных мер по тушению пожара обусловило его распространение на значительной площади и медленную локализацию в результате выпадения осадков. Полное сгорание сухостоя наблюдалось только в местах скопления поваленных деревьев. Здесь напочвенный покров выгорел полностью, в некоторых случаях наблюдалась кристаллизация почвы.

В первые 3 года территория зарастала кипреем и малиной, так как возобновление мягколиственных и хвойных пород было уничтожено пожаром (рис. 2). Количество вегетативного возобновления мягколиственных пород после пожара не превышало 1–2 тыс. шт./га. В следующие 4–5 лет оно увеличилось до 3–4 тыс. шт./га. Из-за неблагоприятных условий для возобновления хвойных пород их количество в первые 4 года по- сле пожара не превышало 1000 шт./га и характеризовалось низкой жизнеспособностью.

Предварительные расчеты показывают, что организация системы ведения хозяйства на таких участках экономически невыгодна, так как требуются большие затраты на расчистку территории и утилизацию пораженной корневыми гнилями и короедом-типографом древесины. При отсутствии же лесохозяйственных мероприятий здесь сформируются низкобонитетные древостои с преобладанием в составе осины, что существенно снизит их хозяйственную ценность.

Воздействие пожара на участки распада еловых древостоев отдаляет процессы естественного лесовозобновления на 4–8 лет. Возобновившиеся естественные насаждения из-за значительного содержания в составе порослевой осины также будут иметь низкую продуктивность. Без проведения лесохозяйственных мероприятий на участках распада ельников период восстановления древостоев хвойных пород может составлять от 160 до 200 лет.

Рис. 2. Участок распавшегося хвойного насаждения, пройденный сильным низовым пожаром в 2003 г. (снимок 2005 г.)