Деятельность фтизиатрической службы Саратовской области в период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы

Автор: Чулочников А.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Краткий обзор деятельности противотуберкулезной службы и эпидемиологической ситуации в Саратовской области в период Великой Отечественной войны посвящен вкладу специализированных туберкулезных эвакогоспиталей и лечебно-профилактических учреждений в снижение уровня заболеваемости туберкулезом среди военнослужащих и мирного населения в регионе.

Великая отечественная война, саратовская область, туберкулез, эвакогоспитали

Короткий адрес: https://sciup.org/149135243

IDR: 149135243 | УДК: 616.24-002.5:94

Текст научной статьи Деятельность фтизиатрической службы Саратовской области в период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы

-

1В годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период количество больных туберкулезом значительно увеличилось не только среди мирного населения, но и среди военнослужащих Красной Армии, которые находились на лечении в эвакогоспиталях на территории Саратовской области, что обусловливало необходимость в реорганизации деятельности фтизиатрической службы.

Саратовская область с развернутой на ее территории обширной тыловой госпитальной базой внесла неоценимый вклад в диагностику, лечение и реабилитацию больных туберкулезом военнослужащих.

К началу войны противотуберкулезная помощь осуществлялась в соответствии с директивой Народного комиссариата здравоохранения (НКЗ) РСФСР от 5 августа 1940 г., предписывающей усиление работы врачей с сельским населением. В 1941 г. издается инструкция Главного военно-санитарного управления, предназначенная для терапевтической службы, с разъяснениями по выявлению, эвакуации и лечению больных в рядах действующей армии. В связи с возросшим числом случаев выявления туберкулеза в войсках и у жителей, находившихся на оккупированной территории, 5 января 1943 г. Совнарком СССР издает постановление «О мероприятиях по борьбе с туберкулезом», в котором дает подробные инструкции о работе и правилах организации сети противотуберкулезных учреждений на территории страны. Особое внимание уделялось своевременной и правильной диагностике заболевания, изоляции заболевших, лечению и эвакуации больных по назначению. Кроме того, постановление обязывало развернуть новые туберкулезные больницы, ночные санатории на предприятиях, детские сады и лесные школы. Больные туберкулезом, работавшие в оборонной промышленности, обеспечивались лечебным питанием. В последующем в Красной Армии была

сформирована специализированная терапевтическая служба, укомплектованная квалифицированными медицинскими кадрами. Решающее значение в улучшении качества лечебно-эвакуационного обеспечения больных туберкулезом сыграла организация специализированных туберкулезных палат, отделений на разных этапах оказания медицинской помощи, а также специализированных армейских и тыловых эвакогоспиталей [1–3].

В Саратове в соответствии с планом организации лечебных учреждений в тылу страны уже 24 июня 1941 г. создано Управление местного эвакуационного пункта. На начальном этапе планировалось сформировать 36 госпиталей, располагавших 12300 койками. Под нужды раненых выделялись помещения бывших детских садов, школ, университетов и прочих объектов социальной сферы. В связи с неприспособленностью отведенных зданий под медицинские учреждения, в первое время возникали значительные трудности с их техническим обеспечением. Основные эвакуационные госпитали находились на крупных железнодорожных узлах Саратова, Энгельса, Ершова, Балашова, Ртищева, что обеспечивало прямой доступ военно-санитарным поездам с больными и ранеными. Несколько в худших условиях находились станции второстепенных веток.

В связи с возросшим поступлением раненых и больных солдат и офицеров в первый месяц начала войны, Совнарком обороны 7 июля 1941 г. принимает решение о дополнительном развертывании госпиталей, общий коечный фонд которых должен быть увеличен в 1,6 раза [4].

Одновременно с организацией эвакогоспиталей хирургического и терапевтического профиля встал вопрос о создании специализированных лечебных учреждений на базе вновь развернутых госпиталей. Эта задача органами здравоохранения на территории Саратовской области была решена в достаточно короткие сроки. Уже 1 апреля 1942 г., по данным облздравотдела, на территории Саратовской области базировалось 25 эвакогоспиталей терапевтиче-

Саратовская городская больница № 2 в годы Великой Отечественной войны

ского профиля, располагавших 15000 койками, из них первоначально для больных туберкулезом было отведено лишь 100. Значительную часть военнослужащих, болевших туберкулезом, госпитализировали в специализированное отделение 2-й городской многопрофильной больницы и стационар при туберкулезном диспансере Саратова.

Среди всех заболеваний терапевтического профиля болезни органов дыхания составляли 15,5% и стояли на втором месте после дистрофий и авитаминозов. Больные туберкулезом составляли две трети всех случаев заболеваний легких. Так, только за первый квартал 1942 г. в эвакогоспиталях Саратовского облздравотдела на лечении находилось 480 больных туберкулезом, из них после окончания лечения 22% было уволено в запас в связи с перенесенным заболеванием и необходимостью в дальнейшем продолжения терапии и наблюдения в туберкулезном диспансере, а 8,5% умерло. Среди больных туберкулезом наибольшее число составляли военнослужащие, призванные из южных регионов страны [5].

Большой поток поступления больных туберкулезом легких со Сталинградского фронта в 1942 г. потребовал от органов здравоохранения дополнительного открытия, не предусмотренного первоначальным планом, специализированных туберкулезных госпиталей. Приказом Саратовского облздравотдела и Управления эвакопунктов от 2 июля 1942 г. №45 эвакогоспиталь №3288 (пос. Баланда) был реорганизован в госпиталь-санаторий на 300 коек для открытых форм туберкулеза. Наряду с этим развернуты 300 временных коек для больных закрытой формой в госпитале №1118 (с. Летяжевка) [6].

С осени 1942 г. по 1943 г. наибольшее количество раненых и больных поступало в эвакогоспитали со Сталинградского фронта, для которого Саратов являлся основной госпитальной базой [7].

Несмотря на все усилия медицинской службы фронта, направленные на снижение уровня заболеваемости и профилактику туберкулеза среди военнослужащих, количество поступавших в эвакогоспитали постоянно возрастало, в связи с чем в срочном порядке требовалось изыскивать новые места для открытия дополнительных лечебных учреждений.

Данные конъюнктурного отчета Саратовского облздравотдела о санитарно-эпидемическом состоянии за 1944 г. свидетельствуют, что уровень заболеваемости туберкулезом вырос на 65%. Если в 1943 г было зарегистрировано 220 больных туберкулезом (1,4 на 10 тыс. населения), то в 1944 г. 635 человек (4,0 на 10 тыс. населения) [8].

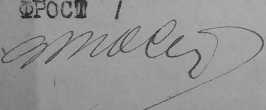

В связи с увеличением количества больных, поступавших на лечение в эвакогоспитали, приказом Саратовского облздравотдела от 20 марта 1945 г. №138 было рекомендовано довести число коек для больных туберкулезом в эвакогоспитале №5128 (г. Саратов) до трехсот [9].

Фактически же в конце первого квартала 1945 г. на территории области было развернуто 850 коек, из них 150 в Саратове, 500 в рабочем поселке Баланда и 200 в Вольске в специальном эвакогоспитале для раненых и больных военнопленных немецкой армии [10].

Нередко вяло текущий туберкулезный процесс, резистентный к проводимой терапии, приводил к инвалидизации больного, что в дальнейшем требовало обеспечения дополнительных мер по его социальному обеспечению. Так, 16 июня 1944 г. Управлением эвакопункта совместно с Управлением эвакогоспиталей Саратовского облздравотдела был издан совместный приказ №105-с «О переводе хроников и инвалидов из эвакогоспиталей в учреждения НКЗ и НКСО», которым определен порядок перевода хронических и неизлечимо больных пациентов в интернаты и дома инвалидов Великой Отечественной вой-

ПРИКАЗ № 138с

ЭКЗ.Ь"

По Отделу Эвакогоспиталей Саратовского Облздрава ' и Управлению шЭП-86.

от 20/Ш-1945 года.

’У

-

□ связи о увеличившимся за последнее время поступлением в госпитали области туберкулезных больных,

П Р И К А 3 Ы 3 А Е М:

-

1 Начальнику э/г.5128 подполковнику м/с т.Лрославцеву Двести количество киек для туберкулезных больных до оОО, срочно,не позднее 21/Ш с/г.,переведя туберкулезное отделение Отдел еАиГвыздоравливающ^х и кабинет ЛФК в указанный срок перевести во 2-й корпус.

-

2 .Начальнику Управления МЭП-86 подполковнику м/с Фишман произвести соответствующую разгрузку э/г. ы *28, Пор ев едя часть раненых в э/ г. 1682.

-

3 .и.о.обазанности помощника нач. МЭЛ по материаль ному обеспечению майору Штейнфельду обеспечить получение э/г. 5128 300 санитарных пайк он.

-

6.Начальнику Секте

4»Начальнику эр,3453 майору мцделуябы Цравоторову немедленно передать э/г. 5126 один рентгеновский аппарат*

5»Инспектору пи кадрам Отдели Эвакогоспиталей срочно подобрать для работы в туботделении э/г ^128 двух врачеЫ фтизиатров. л

Эвакогоспиталей т.Ю

щеотва от Санотдела ПР? , .

но го и постельного белья э/ г. 5

,ра материального обеспечения Отдела эпгалъсиому по получении мягкого иму-' i^BO выделить 200 комплектов натель-ья э/г. 5128.

Нач.Отд.Бэакогоспитал ей

Приказ № 138 о дополнительном развертывании мест

ны. Уже к 1945 г. на территории Саратовской области был создан специализированный туберкулезный интернат на 120 коек, куда после выписки из госпиталя больные направлялись на дальнейшее лечение и реабилитацию [11].

В 1946 г. в СССР в целом наметилась тенденция к снижению заболеваемости открытой формой туберкулеза на 15,8% по сравнению с 1944 г., но на территории Нижнего Поволжья заболеваемость сохранялась на высоком уровне. Так, в Саратове за 1946 г. было выявлено 5690 больных туберкулезом, а в 1947 г. их количество увеличилось еще на 20% и составило 6839 человек. Одной из причин столь высокого роста заболеваемости туберкулезом стали неурожаи и голод в первые послевоенные 1946– 1947 годы [12].

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией после расформирования эвакуационных госпиталей на территории Саратовской области часть отведенных помещений была передана в ведомство Наркомздрава РСФСР для вновь организованной сети специализированных лечебных учреждений.

К концу 1949 г. амбулаторная противотуберкулезная работа в области осуществлялась Саратовским областным туберкулезным диспансером, Вольским и

Энгельсским межрайонными тубдиспансерами и 15 тубкабинетами. Все специализированные лечебные учреждения, за исключением Ершовского района, были укомплектованы подготовленными врачами-фтизиатрами и средним медицинским персоналом, оказывающими квалифицированную помощь больным.

В послевоенный период стационарную специализированную помощь пациенты получали в Саратовской областной туберкулезной больнице на 115 коек (стационар при областном тубдиспансере), а также в 24 туберкулезных отделениях многопрофильных больниц с общим количеством коек 355. Всего по области функционировало 470 специализированных туберкулезных коек.

Наряду со стационарными койками для больных туберкулезом на территории области были организованы 3 туберкулезных санатория: в пос. Пады, пос. Летяжевка и пос. Песчанка на 200 коек каждый. Кроме того, в Вольске функционировал санаторий для костно-суставных форм туберкулеза на 100 коек, а также ночной санаторий на 30 и дневной санаторий на 20 коек. Дополнительно в селе Шумейка был открыт костно-суставной санаторий на 70 мест, Энгель-сский ночной санаторий на 65 коек, Красноармейский ночной санаторий на 20 коек, туберкулезный детский дом в Базарном Карабулаке на 100 и в Хвалынске на 165 коек, а также Луганский дом инвалидов для больных туберкулезом на 120 мест.

Чтобы лечить больных туберкулезом легких искусственным пневмотораксом в отдаленных селениях, были организованы специализированные пункты для проведения пневмоторакса при районных больницах.

По решению Исполнительного комитета Саратовского областного Совета депутатов трудящихся от 21 июля 1949 г. №965 в 23 районах области подлежали перепрофилированию 206 коек для лечения больных туберкулезом.

Несмотря на экономические трудности в стране в послевоенные годы, объем работы противотуберкулезной службы лишь увеличивался и был направлен на активное выявление больных туберкулезом, их лечение и реабилитацию. Только за 1949 г. лечение получили 7365 больных активными формами туберкулеза, из них: впервые выявленные 1887 человек и с выделением микобактерий 1648 человек.

В районных больницах области получил лечение 1071 больной, из них инвалидов 169, подростков 20, детей 69. За летний период санатории приняли на лечение 2762 больных, из них жителей Саратовской области 1969. В ночных санаториях получили лечение 526 взрослых и 182 ребенка. Общее количество проведенных койко-дней составило 59740. Следует отметить, что всем пациентам проведено неоднократно рентгенологическое исследование (сделано 45897 рентгенологических снимков). В рамках комплексной терапии выполнен 851 искусственный пневмоторакс. Проведению успешной работы фтизиатрической службой области в годы войны во многом способствовала государственная поддержка, направленная на активную борьбу с туберкулезом в нашей стране [13].

Особое внимание фтизиатрическая служба уделяла профилактике туберкулеза среди детского контингента. В период Великой Отечественной войны резко вырос уровень заболеваемости туберкулезом легких среди детей. Сложившаяся продовольственная ситуация способствовала сокращению суточной продуктовой нормы с необходимых 1200 калорий до 740, что крайне негативно сказывалось на состоянии их здоровья детей. Начиная с 1941 г. Саратовская область являлась местом базирования детских домов, эвакуированных из Белоруссии, Украины, европейской части РСФСР и прочих западных областей СССР. Общее число эвакуированных детей превышало 3,5 тысячи человек, которых размещали в домах-интернатах бывшей Республики Немцев Поволжья. Кроме того, значительную часть составляли дети, прибывшие в СССР из Испании в годы гражданской войны (1936-1939). У трети детей этой группы в анамнезе был туберкулез легких, что значительно усугубляло эпидемиологическую ситуацию в отдельных домах-интернатах. Постепенно количество зараженных туберкулезом детей уменьшилось после прикрепления к каждому дому-интернату специального врачебно-медицинского персонала в соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 1 сентября 1943 г. «Об улучшении работы детских домов» [14]. К началу 1949 г. особое внимание уделялось профилактическим осмотрам с постановкой реакций Пирке, Манту, рентгеноскопией органов грудной клетки [15]. В дальнейшем на основе приказа министра здравоохранения СССР от 2 июля 1951 г №52-с и приказа от 6 июля 1951 г. №37-с в целях предупреждения за- болеваний среди детей при проведении туберкулиновых проб издано региональное постановление от 18 июля 1951 г. №2-с с подробной инструкцией для педиатров и врачей-фтизиатров [16].

Таким образом, несмотря на все трудности, в период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы фтизиатрическая служба Саратовской области сумела организовать работу специализированных эвакогоспиталей по диагностике, лечению и реабилитации военнослужащих, а также деятельность туберкулезных диспансеров для гражданских лиц.

Важное место в профилактике и борьбе с туберкулезом занимало санитарное просвещение (чтение врачами лекций, проведение бесед и выставок) среди всех слоев населения области.

В послевоенный период органы власти уделяли большое внимание улучшению социально-бытовых условий трудящихся, обеспечению необходимых условий для лечения и реабилитации больных туберкулезом в специализированных учреждениях.

Авторский вклад: написание статьи, утверждение рукописи для публикации — А. А. Чулочников.

Список литературы Деятельность фтизиатрической службы Саратовской области в период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы

- Аленин П. H. Институализация противотуберкулезной службы в период Великой Отечественной войны. Доклады Академии военных наук 2012; (3): 98-103

- Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / под ред. Е.И. Смирнова. М.: Медгиз, 1951; 263 с.

- Фтизиатрия: национальное руководство /под ред. М.И. Перельмана. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007; 501 с.

- Мурылев Ю.А., Мурылев В. Ю. Организация работы госпиталей тыла страны на территории Саратовской области в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Саратов: Изд-во СГМУ, 2000; 8-16

- Государственный архив Саратовской области (ГАСО). Ф. Р-2302, Оп. 3 Ед.хр. 39 Л. 35, 37

- ГАСО. Ф. P-2302. On. 3 Ед.хр. 19 Л. 20

- ГАСО. Ф. P-2302. On. 3 Ед.хр. 94 Л. 3, 14, 15 об.

- ГАСО. Ф. P-2302. On. 3 Ед.хр. 53 Л. 1,2

- ГАСО. Ф. P-2302. On. 3 Ед.хр. 60 Л. 16

- ГАСО. Ф. P-2302. On. 3 Ед.хр. 66 Л. 57, 57 об.

- Государственный архив новейшей истории Саратовской области. Ф. 524 Оп. 1 Ед.хр. 3814 Л. 50

- Кузнецова H.B. Уровень заболеваемости и смертности населения Нижнего Поволжья в условиях голода 1946-1947 гг. Вестник Волгоградского государственного университета 2010; 1 (17): 43-52

- ГАСО. Ф. P-2302. On. 3 Ед.хр. 112 Л. 6, 7

- Данилов B.H. Основные направления адресной социальной поддержки населения в годы Великой Отечественной войны: опыт Саратовской области. Известия Саратовского университета. Новая серия: История. Международныеотношения 2016; (2): 230-9

- ГАСО. Ф. P-2302. On. 3 Ед.хр. 105 Л. 12

- 16 (ГАСО. Ф. P-2302. On. 3 Ед.хр. 124 Л. 2, 3.