Деятельность кафедры инфекционных болезней Архангельского государственного медицинского института в годы Великой Отечественной войны

Автор: Дмитрива Х.М., Кобелев И.М., Леонтьева О.Ю., Юскова А.А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Общественное здоровье, организация здравоохранения, история медицины

Статья в выпуске: 2 т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

Великая Отечественная война стала серьезным испытанием для всех советских граждан. Среди причин, которые наиболее весомо оказывали влияние на количество погибших мирных граждан и военнослужащих, были не только пули, авиабомбы, мины, но и инфекционные заболевания. Как известно, в годы войны ухудшаются санитарно-гигиенические условия проживания мирных жителей и военнослужащих, что способствует возникновению эпидемических вспышек. Весомая роль в профилактике и ликвидации вспышек в Архангельской области в годы Великой Отечественной войны принадлежала сотрудникам кафедры инфекционных болезней Архангельского государственного медицинского института, деятельность которых изучалась в настоящей работе. Материалами для исследования послужили архивные документы, монографии, книжные издания, научные статьи, научные библиографические справочники и пр. Руководителем рассматриваемой кафедры с 1936 г. был Никитин Дмитрий Васильевич. Главными виновниками возникновения эпидемических заболеваний на Севере СССР были возбудители дизентерии, брюшного тифа и сыпного тифа. Активная деятельность кафедры в годы войны отражалась в преподавании курсов повышения квалификации медицинскому персоналу Северного флота, оказании медицинской помощи больным инфекциями и раненым, написании брошюр по инфекционным заболеваниям, выездах в госпитали и прочие медицинские организации для оказания консультационной помощи врачам, разработке методов обезвреживания отбросов и нечистот, военно-ориентированном подходе при принятии экзамена по инфекционным болезням у медицинских студентов в ВУЗе, которые в последующем применяли свои знания на практике в условиях военного времени, и пр. Проводимая сотрудниками кафедры инфекционных болезней работа позволила избежать более масштабных эпидемических вспышек в Архангельской области, чем в других районах СССР, что подтверждается статистическими данными.

Великая Отечественная война, история медицины, инфекционные болезни, противоэпидемическая работа, военная медицина, брюшной тиф, сыпной тиф, дизентерия

Короткий адрес: https://sciup.org/143184271

IDR: 143184271 | УДК: 616.9:378.661(470.11) | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2025.2.OZOZ.4

Текст научной статьи Деятельность кафедры инфекционных болезней Архангельского государственного медицинского института в годы Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война стала серьёзным испытанием для всего народа. Миллионы людей были эвакуированы из зон боевых действий, тысячи городов и деревень были разрушены. Не обошла война и Архангельскую область, которая стала тылом Карельского фронта и Северного флота. За героическую деятельность в годы Великой Отечественной войны городу Архангельску присвоено звание «Город воинской славы». Архангельская область внесла весомый вклад в Великую победу [1].

Архангельский государственный медицинский институт (АГМИ) был научным центром госпитальной базы Карельского фронта и Северного флота. Немаловажную роль сыграла кафедра инфекционных болезней, на базе которой учёные и врачи занимались изучением актуальных заболеваний, способов их лечения и предотвращения распространения не только среди гражданского населения, но и в рядах Красной армии. Освещению работы кафедры в те трудные годы посвящена данная статья.

Целью настоящего исследования явилось изучение деятельности кафедры инфекционных болезней Архангельского государственного медицинского института в годы Великой Отечественной войны.

Материалы и методы

Методологической основой исследования стал системный подход, основанный на принципах историзма, объективности и научности, а также общенаучные методы (генерализация, анализ, синтез, индукция). Материалами для исследования послужили архивные документы, монографии, книжные издания, научные статьи, научные библиографические справочники и прочее.

Результаты и обсуждение

С первых дней войны Архангельск жил под лозунгом «Всё для фронта». Это означало, что город полностью подчинил свою жизнь военным нуждам, жертвуя всеми остальными аспектами, включая повседневные потребности горожан. На протяжении трёх лет (с 1941 по 1944 гг.) Архангельск находился в прифронтовой зоне. В 1942 г. он подвергся жестоким бомбардировкам, в результате чего было разрушено много зданий и погибло немало людей. За всю войну здесь погибло 113 тыс. человек, 38 тыс. из 200-тысячного населения города умерли от голода. С начала войны на территории Архангельского военного округа имелось 14,1 тыс. коек и 1,59 тыс. врачей, что позволило в кратчайшие сроки организовать масштабную сеть госпиталей, главной из которых была база Карельского фронта. Раненые и больные доставлялись различными видами транспорта из военных госпиталей Кольского полуостро- ва и Карелии. Многие выпускники Архангельского государственного медицинского института работали начальниками госпиталей и старшими хирургами. За годы войны архангельские медики вернули в строй почти половину из 68 860 раненых бойцов и командиров, что являлось одним из самых высоких показателей успешного лечения и возвращения на фронт [1, 2].

Как известно, во время военных конфликтов значительно увеличивается количество инфекционных заболеваний, что обусловлено ухудшением санитарно-гигиенических условий жизни мирного населения и военнослужащих. Это приводит к росту числа эпидемических вспышек и даже к эпидемии тех заболеваний, которые до войны не регистрировались или носили спорадический характер. Статистические данные по заболеваемости в годы войны показывают, что возникновение эпидемических вспышек, таких как сыпной тиф, брюшной тиф, дизентерия, было обусловлено не только местностью, в которых велись активные действия войск, но и той обстановкой, в которой не имелось возможности своевременно предпринять меры профилактики и борьбы разгоревшейся вспышки. Так, в 1942 г. было зарегистрировано 7 930 случаев сыпного тифа, в 1943 г. - 11 370 случаев, а в 1944 г. - 4 000 случаев заболеваемости. Брюшной тиф встречался в 20 раз реже, а дизентерия в 50 раз. В 1944 г. было обнаружено всего 2 320 больных брюшным тифом и дизентерией по СССР [3, 4].

Из-за военных трудностей, возникновения антисанитарии в годы войны произошёл существенный рост заболеваемости среди населения Архангельска. В 1942 г. смертность выросла в 2,5 раза по сравнению с 1941 г. Серьёзная проблема заключалась в инфекционных заболеваниях, которые распространялись от одного человека к другому. В годы войны в Архангельск был занесён сыпной тиф, который был реальной угрозой эпидемии. Так, в 1942 г. заболеваемость дизентерией по Архангельской области была 65,9 случаев на 10 тыс. населения, сыпным тифом - 32,8 случаев, брюшным тифом - 8,8 случаев, что свидетельствует не только о минимальных мерах профилактики с эпидемически опасным инфекционным агентом, но и о скорости распространения вспышек среди населения. Не отставала статистика по заболеваемости среди действующей армии. Так, общая заболеваемость инфекционными болезнями составляла примерно 9 случаев на 10 тыс. военнослужащих, 4,4 случев -дизентерии и 2,7 случаев - сыпного тифа. Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что заболеваемость инфекционными болезнями на территории Архангельской области была ниже, чем по стране в целом. Задача - не допустить распространение болезни в эвакогоспитали и в во- инские части с призывниками, была успешно решена совместными усилиями различных подразделений регионального здравоохранения, в частности кафедры инфекционных болезней, эвакогоспиталей и больниц [1].

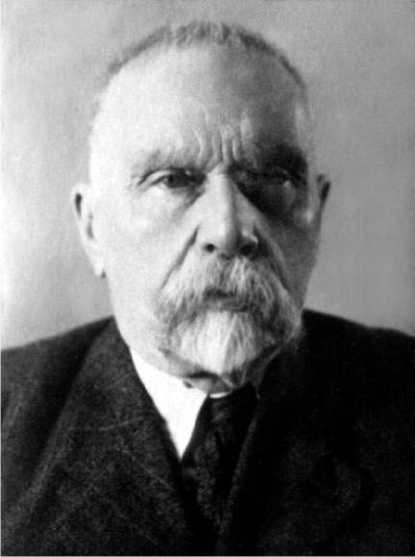

Для недопущения распространения инфекций в годы Великой Отечественной Войны активно велась работа на кафедрах АГМИ, в том числе на кафедре инфекционных болезней под руководством Дмитрия Васильевича Никитина, который прибыл в Архангельск в 1933 г. В 1936 г. на базе Архангельского государственного медицинского института была организована кафедра инфекционных болезней, заведующим которой был назначен Д.В. Никитин (рис. 1). Он родился 14 сентября 1874 г., окончил медицинский факультет Московского университета. Одним из первых начал применять стрептококковую вакцину для прививок против скарлатины. Дмитрий Васильевич был домашним врачом Льва Николаевича Толстого. Все годы работы он продолжал заниматься научными исследованиями в области инфекционных болезней, написал монографию «Сыпной тиф», выступал с докладами на научных конференциях. Также он преподавал на курсах повышения квалификации медицинского персонала Северного флота, оказывал консультационную помощь больным и раненым. В Архангельске были организованы курсы повышения квалификации для работников санитарно-эпидемиологической службы, а также распространены брошюры Д.В. Никитина «Сыпной тиф» [5].

Рисунок 1. Никитин Дмитрий Васильевич

Figure 1. Nikitin Dmitry Vasilievich

Помимо Никитина Д.В., на кафедре в период 1936-1950 гг. работали Костина К.Н., Попова М., Мухина Л.А., Харитонова З.М., Фридлянд Т., Кычин И.С, а в 1945-1950 гг. - Стирмонова К.В., Попова Н.М., Котцова Т., Максимова Е.Н., Косцова О.Г., Балыков [6].

В создание и развитие кафедры большой вклад внесли ассистенты Евлогий Васильевич Дунаев 3 , Николай Васильевич Королев 4 и Владимир Александрович Мациевский, которые работали с самого начала её существования. Именно эти врачи-учёные занимались изучением проблем брюшного тифа, дизентерии и скарлатины, которые были актуальны для военного времени. Помимо этого, Н.В. Королев был консультантом в госпиталях Северного военного округа и занимался подготовкой военных врачей по курсу инфекционных болезней [5]. Вопросами малярии в условиях Архангельской области занимался В.Н. Жинкин 5 . Для недопущения распространения инфекций необходимо было разработать оптимальные методы для обезвреживания отбросов и нечистот, чем активно занимался С.П. Сперан-ский 6 [7].

В труднейших условиях проходило обучение студентов по уплотнённой учебной программе - срок учебы был сокращен до трёх с половиной лет. За 1941-1944 военные годы в АГМИ было подготовлено 943 врача, большинство из которых мобилизовано и направлено в войсковые, армейские и фронтовые медицинские подразделения, в том числе в эвакогоспитали Карельского фронта и Северного флота [8].

Изучив архивные материалы АГМИ, среди которых были экзаменационные ведомости 1941 -1944 гг., личные дела студентов, особый интерес вызывали протокольные листы экзамена по инфекционным болезням, где встречались вопросы, актуальные для военного времени: «Влияние войны на различные эпидемии»; «Санитарная разведка в военное время»; «Санитарно-эпидемические учреждения в Красной армии»; «Современная система профилактических прививок в Красной армии»; «Противо- эпидемическая защита в Красной армии». Следует отметить, что вопросы были составлены не только с учётом учебной программы, но и на основании заболеваний, которые были распространены на территории Архангельской области и страны в целом (во многих билетах встречались вопросы о сыпном тифе, газовой гангрене, брюшном тифе) [9, 10].

Успеваемость студентов была на высоком уровне. Оценку «неудовлетворительно» по предмету «Инфекционные болезни» получили всего несколько студентов за период 1941–1944 гг. Подавляющее большинство получали оценки «хорошо» и «отлично» [9, 10].

Студенты успешно обучались на кафедре инфекционных болезней, получали актуальную информацию, которая помогала им в лечебной работе не только в отношении гражданского населения, но и военных.

Заключение

Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории Архангельской области и её столицы, города Архангельска. Город, находясь в прифронтовой зоне, пережил множество испытаний:

разрушения зданий, гибель людей, инфекционные вспышки, больные люди и раненые, половину из которых медики смогли вернуть на фронт. Значимая роль в профилактике и ликвидации эпидемических вспышек принадлежала кафедре инфекционных болезней АГМИ, которую возглавлял Дмитрий Васильевич Никитин. Активная деятельность кафедры отражалась в преподавании курсов повышения квалификации медицинскому персоналу Северного флота, оказании медицинской помощи больным инфекциями и раненым, написании брошюр по инфекционным заболеваниям, выездах в госпитали и прочие медицинские организации для оказания консультационной помощи врачам, разработке методов обезвреживания отбросов и нечистот, военно-ориентированном подходе при принятии экзамена по инфекционным болезням у медицинских студентов в вузе и прочее. Проводимая сотрудниками кафедры инфекционных болезней работа позволила избежать более масштабных эпидемических вспышек в Архангельской области, чем в других районах СССР, что подтверждается статистическими данными.