Деятельностный подход в формировании мобильности студентов вузов

Автор: Широбакина Елена Александровна, Стеценко Наталья Викторовна, Хованская Татьяна Владимировна, Коренева Вера Викторовна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Современный этап развития теории и практики учебной деятельности: научная школа В.В.Давыдова

Статья в выпуске: 1 (48), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы практического применения теории развивающего обучения. Анализируется графическое конспектирование как учебная задача, процесс овладения студентами способов создания графических конспектов, становление мыслительных действий, необходимых для формирования профессиональной мобильности.

Деятельностный подход, теория развивающего обучения, графический конспект, профессиональная мобильность

Короткий адрес: https://sciup.org/14822542

IDR: 14822542

Текст научной статьи Деятельностный подход в формировании мобильности студентов вузов

В настоящее время для успешной самореализации личности в современном мире необходимо помимо соответствия квалификационным требованиям, обладать и профессиональной мобильностью – характеристикой личности, предполагающей гибкую ориентацию человека в изменяющихся профессиональных условиях. Способность отбирать необходимую информацию, применять адекватные методы ее обработки позволяют специалисту находить оптимальный способ разрешения ситуации, и, как следствие, возможность принимать оптимальные управленческие решения в сфере своей деятельности.

Одним из инструментов, обеспечивающих профессиональную мобильность личности и продвижение ее в обществе, является образование, улучшение процесса усвоения информации, в основе которого лежит формирование теоретического мышления. Плохое или недостаточное усвоение в немалой степени происходит из-за большого потока информации, с которым ежедневно сталкивается человек. Возникает проблема – выбрать алгоритм действий для «избавления» от ненужной информации, отобрать ценную, понять и запомнить важную информацию. С психологической точки зрения успешность усвоения информации зависит не только от мотивации и содержания информации, но и от умения искать, понимать, запоминать и применять ее в своей деятельности.

В процессе усвоения информации человек проходит определенные стадии: ознакомление и первоначальное ознакомление с материалом в широком смысле, осмысление, закрепление материала путем специальной работы, умение оперировать материалом в разных условиях (С.Л. Рубинштейн). Существуют различные механизмы, объясняющие усвоение получаемой информации. Один из них – теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин; Н.Ф. Талызина) Данный подход рассматривает пять последовательных этапов усвоения информации:

-

1) первоначальное знакомство с действием и возможностью его выполнения;

-

2) развертывание всех операций, входящих в данное действие;

-

3) объяснение последовательности выполнения действия;

-

4) мысленное проговаривание и выполнение действия;

-

5) качественное и безошибочное выполнение действия, основанное на обобщенных процессах мышления [5].

К основным характеристикам усвоения информации, относятся:

-

– прочность – умение использовать полученные знания и умения при решении возникающих задач, независимо от условий, ситуации или прошедшего времени;

-

– управляемость – применение различных методов для каждого вида информации;

-

– готовность актуализировать информацию полно, системно и действенно.

Реализация профессиональной мобильности в учебном познании возможна на основе деятельностного подхода.

Теория деятельностного подхода в образовании (В.В. Давыдов) связана с процессом формирования интеллектуальных – теоретических – способностей обучающихся, включенных в предметное преобразование материала, а не формальную передачу готовых знаний. Основной предмет учебной деятельности – овладение обобщенными способами действий через решение специальных учебных задач. Учебная деятельность имеет определенное предметное содержание, представленное на рис. 1.

Предме1

одержание учебной деятельности

• Усвоение теоретических знаний

• Овладение обобщенными способами действий

• Отработка приемов и способов действий, программ, алгоритмов

Интеллектуальные действия: • знаковые • языковые • вербальные

|

И сел ед о в ател ь ско-познавательные |

знание

|

Новообразования в психике и поведении обучающихся Индивидуальный опыт |

Рис. 1. Предметное содержание учебной деятельности

-

— Предмет >

-

— Средства (формы) >

-

— Способы действия

-

— Продукт (результат) >

Содержание теории развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) включает следующие обязательные составляющие [1; 2; 3]:

-

1. Познание обучающимися исходных, теоретически существенных отношений, свойств, условий происхождения и преобразования изучаемых объектов через моделирование содержания и методов научной области;

-

2. Ориентация обучающихся на освоение научных понятий, а не эмпирических знаний и практических умений;

-

3. Основа развивающего обучения – теоретические знания, которые являются результатом предметных и умственных преобразований;

-

4. Содержательные обобщения составляют основу системы теоретических знаний.

Главным компонентом учебной деятельности в теории развивающего обучения является учебная задача, которая создается в определенных учебных ситуациях и предполагает выполнение учебных действий. Практически вся учебная деятельность может быть представлена как система учебных задач (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Способ решения задачи – это действия, которые обеспечивают ее решение. В качестве учебной задачи, направленной на формирование теоретического мышления и развитие процесса усвоения информации, может выступать написание конспекта [Там же].

Конспект, с одной стороны, является кратким изложением какого-либо материала в письменной форме, с другой, – упражнением для развития умственных способностей. Когда студентам предлагают написать конспект по изучаемой информации, они просто переписывают наугад часть фрагментов, не понимая процесса и результата его составления. Правильный конспект должен не просто содержать главные мысли, но при этом быть логичным, понятным и кратким. Текстовые конспекты, к которым привыкли студенты, не предназначены для быстрого чтения и усвоения материала. По результатам исследования (Р. Крам) «эффект превосходства изображения» радикально повысить запоминание информации (до 65%) можно в том случае, если информация представлена в виде текста вместе с соответствующим изображением, нежели только в виде текста или звука [4; 7].

Внедрение новых государственных образовательных стандартов и компетентностного подхода в вузовское образование повлекло за собой поиск новых интерактивных форм обучения. Изучение теоретического материала является неотъемлемой и обязательной частью учебного процесса, и поэтому студентам необходимо проявлять активность на лекционных и практических занятиях, и в самостоятельной работе. Резкое увеличение за последние годы количества информации и лекционно-семинарс- кая система обучения ставит новую проблему – научить студента работать с информационными потоками, и, в первую очередь, конспектировать текстовую информацию. Изменения в ситуации усвоения информации сегодня определяются, с одной стороны, внедрением в учебный процесс мультимедийных лекций, в которых преподаватель передает информацию в сжатом и наглядном виде, с другой, – необходимость самостоятельно усваивать большое количество важной информации. Эти процессы приобретают взаимообратную связь, чем больше преподаватель использует мультимедиа, тем меньше студенты могут самостоятельно отбирать необходимый материал. В первую очередь, это касается составления конспектов и написания рефератов.

Процесс конспектирования является письменной фиксацией мыслительного анализа и переработки основных положений текстовой или слуховой информации. Конспектирование предполагает работу с текстовой информацией, направленную на ее свертывание. В основе конспекта лежит аналитическая переработка информации, в результате которой выявляется и обобщается основная (наиболее ценная) информация. Основная задача студента при написании конспекта состоит в возможности восстановить, развернуть первоначальную до процесса сжатия информацию.

При конспектировании необходимо:

-

• отбирать новый и важный материал, связывать его со старым, уже известным;

-

• выстраивать материал в соответствии с логикой изложения;

-

• конспект должен обладать содержательной, смысловой и структурной целостностью.

На кафедре естественнонаучных дисциплин и информационных технологий ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» было проведено исследование, основная цель которого заключалась в изучении прогностического контроля и диагностики способа действия по составлению конспекта учебного материала. В исследовании приняли участие студенты I, II и IV курсов, всего 30 человек, обучающиеся по направлениям подготовки: «Психолого-педагогическое образование» и «Физическая культура» (специализации: футбол, легкая атлетика, спортивный менеджмент, физическое воспитание, спортивная акробатика, фитнес-аэробика, художественная гимнастика, тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, плавание). Основные действия, которые, по мнению студентов, необходимо выполнить при написании конспекта по текстовой информации, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Основные действия по написанию конспекта

|

Выборка (курс, количество студентов) |

Прочитать весь текст |

Выделить главные вопросы (мысли) текста (абзаца) |

Написать конспект в тетрадь |

|||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

I (n=13) |

11 |

44,0 |

13 |

59,1 |

5 |

42 |

|

II (n=4) |

3 |

12,0 |

2 |

9,1 |

2 |

16 |

|

IV (n=13) |

11 |

44,0 |

7 |

31,8 |

5 |

42 |

|

Всего (n=30) |

25 |

83,3 |

22 |

73,3 |

12 |

40 |

Как видно из табл. 1 в обследованной выборке студентов выявлены три основных действия, являющиеся общегрупповым способом написания конспекта. Первое действие «Прочитать весь текст» определили 25 человек, что составляет 83,3 % от общего количества студентов: на первом и четвертом курсах это составляет 44%, а на втором курсе – 12% студентов. Второе значимое действие «Выделить главные вопросы (мысли) текста (абзаца)» заявили 73,3% студентов данной выборки; на первом курсе – 59,1%, на втором – 9,1%, на четвертом – 31,8% студентов. Третьим действием «Написать конспект в тетрадь» определили 40% обследуемых студентов: на первом и четвертом курсах по 42% студентов, на втором – 16%.

Помимо трех основных действий по написанию конспекта были выделены еще три дополнительных, их включали не все, но достаточное количество студентов, результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2

Дополнительные действия по написанию конспекта

|

Выборка (курс, количество студентов) |

Подобрать дополнительную литературу |

Дать краткие письменные или устные ответы на вопросы |

Выделить главную информацию для себя |

|||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

I (n=13) |

2 |

15,4 |

3 |

46,2 |

1 |

7,7 |

|

II (n=4) |

3 |

75,0 |

- |

- |

- |

- |

|

IV (n=13) |

1 |

7,7 |

3 |

46,2 |

3 |

46,2 |

|

Всего (n=30) |

6 |

20,0 |

6 |

20,0 |

4 |

13,3 |

Как видно из табл., 20% студентов определили в качестве необходимых еще два дополнительных действия – «Подобрать дополнительную литературу» и «Дать краткие письменные или устные ответы на вопросы», что составляет на первом курсе 15,4%, на втором – 75%, на четвертом – 7,7%. Третье дополнительное действие «Выделить главную информацию для себя» определили 13,3% студентов данной выборки: на первом курсе – 7,7%, на четвертом – 46,2%. На наш взгляд, данное дополнительное действие можно рассматривать как часть основного действия «Выделить главные мысли (вопросы) текста (абзаца)».

Для определения оптимальной последовательности действий, необходимых при составлении конспекта, был проведен анализ учебно-методической литературы, в которой были описаны этапы подготовки конспекта студентами. Нами было выявлено отсутствие единства во мнениях среди специалистов, и был составлен обобщенный способ подготовки конспекта, включающий следующий ряд действий, представленный в табл. 3.

Таблица 3

Обобщенный способ действий подготовки конспекта, рекомендуемый специалистами, %

|

Количество специалистов |

Выделить или разделить информацию на смысловые части |

Определить ключевые слова и фразы |

В каждой части выделить главную и второстепенную информацию |

Главную информацию зафиксировать в конспект |

|

n=6 |

67 |

67 |

83 |

83 |

Следует отметить, что количество действий при подготовке студентами конспекта, у разных авторов не совпадает, при этом отдельные действия могут содержать сразу несколько операций. По нашему мнению, к четырем представленным основным действиям, рекомендуемым специалистами для составления конспекта, необходимо добавить обязательное действие, связанное с первым этапом работы с информацией – прочтение текста.

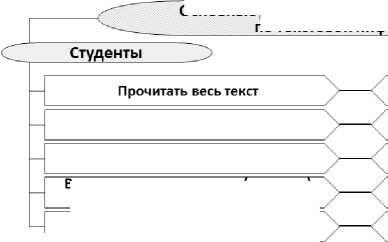

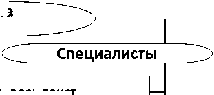

Сравнительный анализ состава действий при подготовке конспекта показал, что студенты и специалисты выделяют разное их количество и содержание (рис.2). Студенты при составлении конспекта текстовой информации ориентируется в основном на три основных действия, а специалисты предполагают четыре действия, к которому нами добавлено еще одно.

На рис. 3 отчетливо видно, что основной набор действий при подготовке конспекта, по мнению студентов и специалистов, отличается характером «аналитической работы».

Студенты на этапе аналитической работы с текстом выделяют только одно действие «Выделить главные мысли (вопросы) в тексте (абзаце)». Специалисты включают в содержание этого действия три операции, относящиеся к проведению первичного анализа текстовой информации. Именно на этом этапе необходимо определить, о чем идет речь, установить смысловые связи в новой информации, связать с уже имеющимися знаниями, выделить не только ключевые слова и фразы, но и несущественную информацию.

Содержание аналитической работы с текстовой информацией

-

1. Выделить главные мысли (вопросы) в тексте (абзацы)

-

1. Выделить или разделить информацию на смысловые части (абзацы)

-

2. Определить ключевые слова и фразы

-

3. В каждой части выделить главную и второстепенную информацию

Студенты

Специалисты

Рис. 2. Сравнение состава и содержания основных действий при подготовке конспекта текста

Определить ключевые слова и фразы

В каждой части выделить главную и второстепенную информацию

Выделить или разделить информацию на смысловые части (абзацы)

Главную информацию зафиксировать в конспект

Написать конспект в тетрадь

Выделить главные мысли (вопросы) в тексте (абзаце)

Рис. 3. Сравнение набора действий с текстовой информацией при написании конспекта (по мнению студентов и специалистов)

Основные действия при подготовке конспекта по текстовой инф ормации

Прочитать весь текст

Подводя итог, следует отметить, что в вузах, в том числе физкультурного профиля, существует серьезная проблема, связанная с усвоением студентами большого количества разнообразной учебной информации. В виду того, что большая часть учебного материала образовательного процесса любого уровня представлена в текстовом формате и вынесена на самостоятельное изучение, необходимо создавать студентам специальные условия для освоения обобщенных способов работы с текстовой информацией. Овладение студентами достаточными и рациональными способами написания конспекта по текстовой информации будет способствовать развитию теоретических основ мышления, выступать условием формирования профессиональной мобильности студента.

Список литературы Деятельностный подход в формировании мобильности студентов вузов

- Воронцов А.Б. Чудинова Е.В. Учебная деятельность. Введение в систему Д.Б. Эльконина -В.В. Давыдова. М.: Рассказов А.И. 2004.

- Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М.: Academia, 2004.

- Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996.

- Крам Р. Инфографика: визуальное представление данных. Пер. с англ. О. Сивченко. СПб.: Питер, 2015.

- Талызина Н.Ф. Сущность деятельностного подхода в психологии//Методология и история психологии. 2007. Т. 2, № 4. С. 157-162.

- Широбакина Е.А. Формирование навыков эффективной работы с информацией и информационными потоками//Теория и практика физической культуры и спорта. 2015. №7. С. 14.

- Широбакина Е.А. Эргономичный способ представления информации при обучении студентов базовым видам спорта//Теория и практика физической культуры и спорта. 2015. №8. С. 58.

- Широбакина Е.А. и др. Информационная составляющая деятельности в области теории и практики физической культуры и спорта (по материалам публикаций журнала ТиПФК)//Теория и практика физической культуры и спорта. 2015. №11. С. 15-17.