Декадные изменения антропометрических показателей женщин Пензенской области

Автор: Калмин Олег Витальевич, Галкина Татьяна Нестеровна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.27, 2019 года.

Бесплатный доступ

Объектом для исследования послужили 616 девушек и женщин в возрасте 16-29 лет, постоянно проживающие в г. Пензе и Пензенской области. Из них в группу А были включены девушки 1988-1990 года рождения, обследованные в 2006-2008 годах, в группу Б - девушки 1991-1995 года рождения, обследованные в 2009-2012 годах. Группы В и Г составили обследованные с 2013 по 2015 годы девушки 1996-1997 и 1997-1998 года рождения, соответственно. Средний возраст в юношеской группе составил 19,3±0,06 года в целом. Группу Д составили 107 женщин первого зрелого возраста (24-29 лет), 1986-1990 годов рождения. Результаты исследований с 2008 по 2015 год позволяют определить усиление тенденции к гинекоморфии в первом зрелом возрасте, продолжающуюся астенизацию и нормализацию весо-ростовых соотношений в юношеском возрасте при незначительно различающихся продольных размерах. Индекс массы тела, так же как индекс трофии, свидетельствует о значительном росте числа женщин первого зрелого возраста с избытком веса (33%), что является фактором риска развития патологии сердца и сосудов, ускорения темпов старения и возникновения соматических заболеваний. Компонентный состав тела имеет тенденцию к замещению активной мышечной ткани на жировую, что наиболее ярко проявляется среди женщин первого зрелого возраста.

Женщины, антропометрия, возрастные изменения, соматотип, состав тела

Короткий адрес: https://sciup.org/143177296

IDR: 143177296

Текст научной статьи Декадные изменения антропометрических показателей женщин Пензенской области

Калмин О.В., Галкина Т.Н. Декадные изменения антропометрических показателей женщин Пензенской области// Морфологические ведомости.- 2019.- Том 27.- № 1.- С. 9-14. (27).04.9-14

Kalmin OV, Galkina TN. Decadal changes of anthropometric parameters of women of Penza Region of Russia. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological Newsletter. 2019 March 31; 27(1):9-14. (27).04.9-14

Введение . В настоящее время одной из наиболее насущных задач, стоящих перед российским здравоохранением, является создание и реализация долгосрочных программ, включающих профилактическую составляющую. Это отражено в разработанном Министерством здравоохранения Российской федерации документе «Стратегия развития медицинской науки в РФ на период до 2025 года», в котором платформа «Профилактическая среда» обозначена как приоритетное направление. Основой его реализации является мониторинг общественного здоровья и новые мониторинговые технологии для диагностики персонального физического статуса человека, формирование профилактической среды, создание тест-систем на выявление факторов риска. Мониторирование физического развития разных возрастных групп населения невозможно без обновляемых каждые 5-7 лет стандартов [1-3]. Реализация морфофункциональной концепции в клинической и профилактической медицине основывается на широком применении методов математической обработки первичных результатов и связана с формированием новых представлений на основе выявляемых особенностей [2-10]. В настоящее время существуют объективные доказательства наличия конституционально обусловленного риска возникновения ряда соматических заболеваний [6, 11-12]. Наряду с этим выявлены типологические особенности течения заболеваний, формирования симптоматики, стадийности, патогенеза патологических процессов [6, 11-12]. Метод антропометрии выгодно отличается объективностью, достаточной простотой и дешевизной [3], в связи с чем находит и по сей день широкое применение. Актуальность изучения параметров тела в женской группе фертильного возраста, особенно девушек, очевидна не только в связи с предстоящим вынашиванием ребенка и родами, но и с точки зрения прогнозирования темпов старения и заболеваемости женщин [2, 12]. Недостаток информации об антропометрических характеристиках лиц женского пола, распределении типов телосложения, компонентном составе тела и динамике изменений соматометрических параметров Пензенской области, необходимость проведения сравнительного анализа с представителями других регионов, определили актуальность, цель и задачи данного исследования.

Цель исследования – определение антропометрических особенностей и уровня физического развития лиц женского пола юношеского и первого периода зрелого возрастов, проживающих постоянно в Пензенской области.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования послужили девушки и женщины 16-29 лет («Схема возрастной периодизации онтогенеза человека», 1965), постоянно проживающие в г. Пензе и Пензенской области. Общая численность выборки составила 616 человек. Из них в группу А включены девушки 1988-1990 г.г. рождения, обследованные в 2006-2008 годах, в группу Б – девушки 1991-1995 г.г. рождения (2009-2012 годов исследования). Группы В и Г составили обследованные с 2013 по 2015 годы девушки 1996-1997 и 1997-1998 г.г. рождения, соответственно. Средний возраст в юношеской группе составил 19,3±0,06 года в целом. Группу Д составили 107 женщин первого зрелого возраста (24-29 лет), 1986-1990 г.г. рождения, проживающие в городе Пензе и районах области. Большая часть контингента относится к городскому населению (57,5%), остальные – жители сельской местности (42,5%), все относятся к первой группе здоровья, без хронических заболеваний. В группе Д 52,8% женщин работают, 47,2% – домохозяйки. Авторами использована стандартная антропометрическая методика В.В. Бунака (Бунак В.В., 1941), индексная оценка пропорциональности проведена по методам Пинье, Эрисмана, Рис-Айзенка и Таннера. Весо-ростовые соотношения оценены наиболее применимым в практике весо-ростовым индексом Кетле (индекс массы тела, далее - ИМТ). Соматотипирование проводилось по методике Черноруцкого и Никитюка-Козлова [1]. Компонентный состав тела вычислялся по методу J. Matiegka (1921). Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета прикладных программ Statistica v.10 (Statsoft Inc, USA).

Результаты исследования и обсуждение . Исследование показало, что незначительно различались такие тотальные размеры, как масса и длина тела, ширина плеч (акромиальный диаметр), фронтальный диаметр груди, межостистый и межвертельный размеры таза, а также размеры головы в среднем во всех юношеских группах. В группе женщин первого зрелого возраста выявлены достоверно большие величины массы тела (CV=14,1%), всех охватных размеров тела: грудной клетки в паузе, талии, ягодиц, запястья и бедер, всех размеров таза, толщины кожно-жировых складок ниже пояса и на плече сзади. Рост сидя в средних значениях оставался стабильным от группы А к группе В (p>0,5), как и в группе женщин (от 82,6±0,1 см до 78,8±0,2 см), достоверно отличаясь только в группе Г (86,6±0,3 см, табл. 1). При этом продольные антропометрические параметры в группе женщин менее всего различимы с данными в группе А (p>0,5). В целом же в сравнении с девушками-студентками у женщин первого зрелого возраста наблюдаются достоверно меньшие значения таких показателей, как длина голени, экскурсия легких, сила кисти (p<0,1).

Таблица 1

Абсолютные антропометрические параметры групп женского пола Пензенского региона

|

Показатели |

Группа А |

Группа Б |

Группа В |

Группа Г |

Группа Д |

|||||

|

M±m |

Cv (%) |

M±m |

Cv (%) |

M±m |

Cv (%) |

M±m |

Cv (%) |

M±m |

Cv (%) |

|

|

Масса тела, кг |

55,6±0,6 |

9,7 |

58,6±0,5 |

12,7 |

56,4±0,6 |

11,4 |

55,8±0,2 |

7,8 |

64,1±0,7 |

14,1 |

|

Продольные размеры |

||||||||||

|

Длина тела, см |

163,3±0,5 |

3,7 |

165,7±0,2 |

4,2 |

164,1±0,2 |

3,8 |

165,2±0,1 |

5,4 |

164,6±0,6 |

4,1 |

|

Рост сидя, см |

83,0±0,6 |

9,8 |

82,6±0,1 |

9,3 |

78,8±0,2 |

10,6 |

86,6±0,3 |

8,9 |

82,6±0,1 |

7,9 |

|

Длина ноги, см |

87,5±0,6 |

9,1 |

87,9±0,4 |

7,8 |

85,3±0,6 |

10,6 |

78,5±0,2 |

8,6 |

81,9±0,1 |

8,3 |

|

Диаметры головы и тела |

||||||||||

|

Продольный диаметр головы, см |

17,9±0,2 |

3,4 |

17,8±0,1 |

4,2 |

18,6±0,4 |

6,9 |

18,4±0,2 |

5,1 |

18,0±0,1 |

3,8 |

|

Поперечный диаметр головы, см |

14,4±0,6 |

5,3 |

14,1±0,3 |

6,7 |

14,7±0,2 |

4,0 |

14,6±0,6 |

3,9 |

14,4±0,6 |

5,9 |

|

Диаметр груди (фронтально), см |

24,5±0,1 |

7,6 |

25,3±0,6 |

8,5 |

24,9±0,1 |

9,6 |

25,0±0,2 |

8,8 |

26,5±0,3 |

10,2 |

|

Диаметр груди (прямой), см |

15,6±0,1 |

10,6 |

15,6±0,2 |

11,2 |

18,1±0,2 |

12,9 |

16,8±0,2 |

9,8 |

19,4±0,5 |

8,5 |

|

Ширина плеч, см |

34,4±0,2 |

7,0 |

35,8±0,5 |

8,3 |

34,6±0,5 |

9,0 |

35,5±0,4 |

6,8 |

37,0±0,6 |

6,9 |

|

Ширина таза, см |

26,4±0,2 |

8,2 |

26,5±0,2 |

6,9 |

27,9±0,2 |

9,9 |

27,3±0,2 |

7,5 |

30,4±0,3 |

6,3 |

|

Межостистый диаметр, см |

22,0±0,2 |

9,0 |

22,9±0,2 |

7,8 |

24,0±0,6 |

9,1 |

23,0±0,6 |

8,4 |

28,0±0,2 |

8,8 |

|

Межвертельный диаметр, см |

31,4±0,1 |

5,6 |

31,6±0,2 |

4,9 |

31,7±0,5 |

7,5 |

31,7±0,1 |

6,6 |

34,4±0,4 |

5,1 |

|

Периметры головы и тела |

||||||||||

|

Окружность головы, см |

55,3±0,1 |

6,1 |

55,5±0,2 |

4,7 |

55,8±0,2 |

6,4 |

55,2±0,2 |

5,8 |

55,3±0,3 |

4,3 |

|

Обхват ягодиц, см |

97,9±0,2 |

7,8 |

93,8±0,2 |

8,4 |

92,5±0,1 |

8,4 |

91,2±0,2 |

9,5 |

107,2±0,6 |

7,8 |

|

Обхват талии, см |

72,9±0,2 |

7,0 |

69,4±0,1 |

7,3 |

68,0±0,1 |

7,8 |

67,7±0,1 |

8,3 |

85,0±0,1 |

8,8 |

|

Обхват груди, см |

82,0±0,5 |

6,3 |

80,5±0,6 |

9,4 |

76,6±0,4 |

5,7 |

75,0±0,1 |

7,7 |

103,2±0,2 |

9,4 |

|

Окружность запястья |

15,5±0,2 |

3,4 |

14,9±0,3 |

4,7 |

13,8±0,5 |

5,1 |

13,6±0,4 |

4,3 |

16,01±0,1 |

4,6 |

За последние 8-9 лет данные абсолютных размеров грудной клетки в юношеской группе не изменились значительно, достоверно выявлено увеличение сагиттального диаметра в группе В (до 18,14±0,23 см, CV=12,9%). Заметна также определенная тенденция в изменении некоторых размеров тела девушек от исследований 2006-2008 г.г. к настоящему времени. Например, охватные размеры талии, ягодиц и окружность грудной клетки уменьшились на 4-7%, при этом ширина таза увеличилась от 26,4±0,2 см до 27,3±0,2 см (p<0,1). Длина ног последовательно уменьшалась от 87,5±0,6 см (CV=9,1%), достигнув минимума в группе Г – 78,5±0,2 см (CV=8,6%).

Иначе выглядит картина при сравнении диаметров туловища девушек и женщин. По результатам исследования, от юношеского возраста к зрелому наблюдается тенденция к увеличению диаметров грудной клетки и ширины плеч. Следовательно, массивность скелета продолжает увеличиваться в женской группе в первый период зрелого возраста (окружность запястья максимальная определена в группе Д). Также брахиморфизация отчасти может быть связана с усилением влияния жирового компонента, отраженном также в увеличении толщины кожных складок у женщин 24-29 лет.

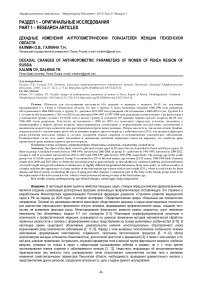

Рис. 1. Распределение по результатам индекса Эрисмана.

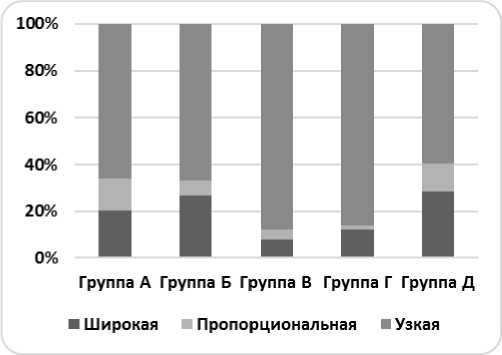

Рис. 2. Распределение соматотипов по индексу Рис-Айзенка.

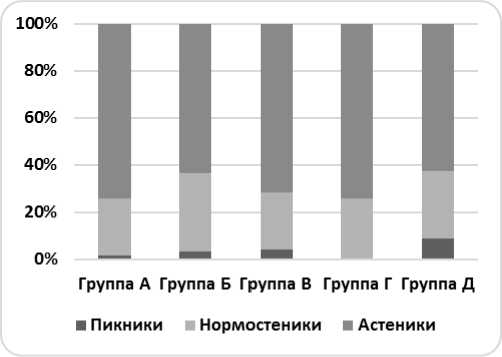

Рис. 3. Характеристика соответствия телосложения полу.

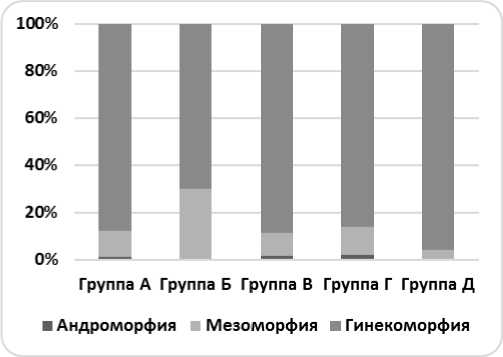

Рис. 4. Распределение соматотипов по схеме Черноруцкого.

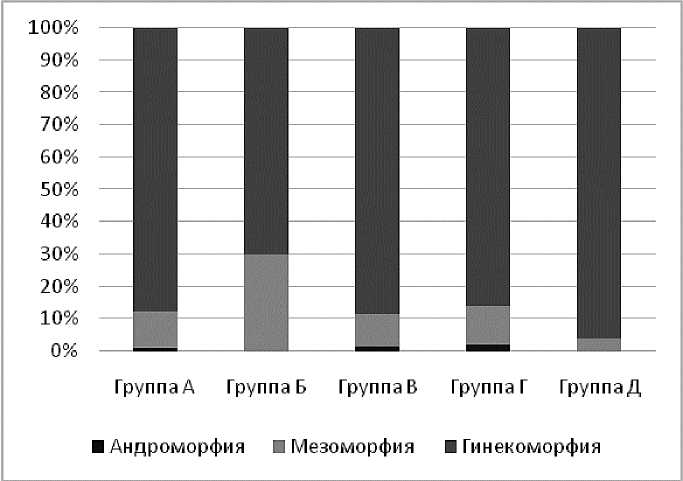

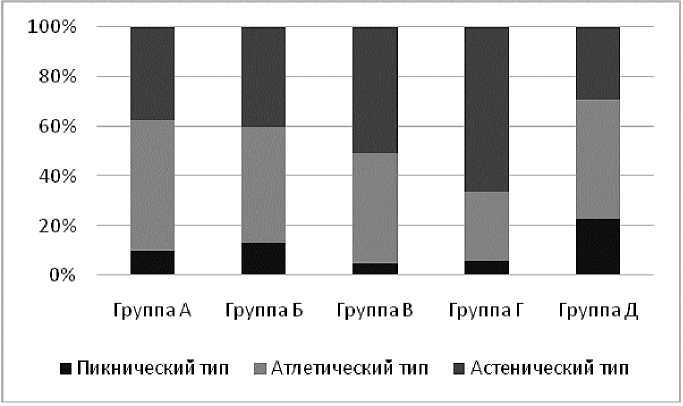

На основании приведенных данных можно утверждать, что в динамике за последний десяток лет девушки Пензенской области проявляют усиление некоторых черт астенизации, грацилизации и снижения массы тела на фоне тенденции к гинекоморфии. В то же время, признаки мезоморфии, недостатка веса и грацильности, констатированные в юношеской группе, нивелируются уже в первом зрелом возрасте, форма таза приобретает черты, характерные более для женщин. По индексу Таннера все женщины группы Д определены как имеющие гинекоморфный тип телосложения при наличии единичных андроморфных и около 10% мезоморфных девушек в юношеской группе.

Измеренная окружность талии у женщин группы Д равна 85,0±0,1 см, что достоверно больше (на 15,64-18,01%), чем в группе девушек. Кроме того, большое число представительниц группы Д (23,48%) имеет обхват талии больший, чем рекомендованный ВОЗ (1997) для женщин в 80 см, что может свидетельствовать о так называемом абдоминальном ожирении, являясь признаком риска развития метаболического синдрома, ускоренного варианта старения и сердечнососудистой патологии.

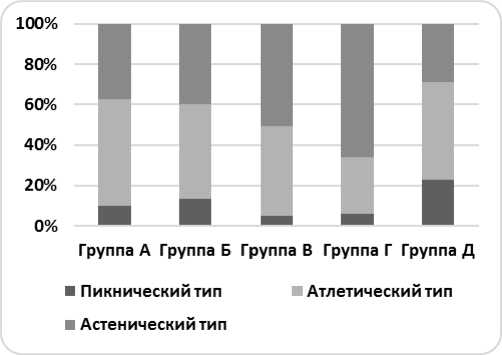

По результатам индекса Эрисмана во всех группах преобладали лица с узкой грудной клеткой, повышаясь в числе с 2006 года к 2015 году исследования от 65,9-66,7% до 88% (рис. 1). Пропорциональная грудная клетка у современных девушек встречается все реже (от 14% до 2%). В группе женщин первого зрелого возраста распределение более равномерное и сходно с таковым в группе А, при этом достоверно чаще встречается широкая грудная клетка. Необходимо отметить, что число лиц с широкой грудной клеткой максимально среди населения сельских районов и почти всегда сочетается с лишним весом либо ожирением при отсутствии в анамнезе регулярных занятий физкультурой.

При соматотипировании по результатам индекса Rees-Eisenck учитывается отношение поперечного диаметра грудной клетки к росту, что позволяет нивелировать влияние мягких тканей на результаты оценки телосложения. Распределение в женской группе по этому индексу также свидетельствует о преобладании астенических форм (от 63,3% до

-

71,6%), пропорциональное нормостеническое телосложение встречается у каждой третьей - четвертой (рис. 2). Группа женщин первого зрелого возраста отличается увеличением числа лиц с пикническим типом телосложения до 8,9%.

Результаты индекса Таннера свидетельствуют о соответствии полу абсолютного большинства девушек и женщин Пензы и области (от 70% до 88,4% гинекоморфных девушек, 96% женщин) (рис. 3). Мезоморфия для обоих полов считается легкой степенью дисплазии телосложения в сторону противоположного пола [10]. В 2008 году на андроморфов приходился 1,1%, далее этот тип встречается от 1,6% в группе В до 2% в группе Г, что позволяет характеризовать андроморфию как антропологическую инверсию пола у девушек в единичных случаях, чаще среди 16-17-летних астеничных, не занимающихся спортом городских девушек из семей с низким доходом. Коррелятивные связи в таком случае свидетельствуют о влиянии ширины таза (его уменьшения) на величину ИПД (r=0,31). В группе Д и среди девушек, регулярно занимающихся физическими упражнениями, мезоморфия встречается реже и обусловлена, вероятно, большей шириной плеч (r=0,34).

Рис. 5. Распределение по индексу трофии.

Рис. 6. Распределение девушек по результатам ИМТ.

По результатам оценки индекса Пинье у девушек наиболее заметна тенденция к грацилизации: астенический тип телосложения встречался чаще других в группе Г - у 66%. В юношеской группе частота атлетического и пикнического типов снижается (до 28% и 5-6%, соответственно) (рис. 4). Среди женщин первого зрелого возраста преобладающим становится атлетический тип телосложения (48%) при общем достаточно равномерном распределении пикнического и астенического соматотипов (по 23% и 29%, соответственно). При этом в группе Д величину кожных складок на плече, груди, спине и бедре с индексом Пинье связывают корреляционные связи средней силы (от r=0,30 до r=0,39), в юношеской группе эта взаимосвязь выражена слабее (от r=0,15 до r=0,26), что свидетельствует о большем влиянии мягких тканей на результаты соматотипирования в группе женщин.

Распределение в юношеской группе по результатам индекса морфии [1] выявлено сходным образом (р>0,05): количество долихоморфов составляло меньшинство во всех группах (от 4,8% до 6,1%), брахиморфы встречались чаще всего (от 57,3% до 63%), что подтверждает данные полового диморфизма и свидетельствует о современной тенденции к гинекоморфии среди девушек.

Женская группа отличилась максимальным числом брахиморфии (75%) при незначительно меньшем числе долихоморфов (5,2%)

В исследуемой юношеской выборке по индексу трофии [1] число лиц с нормотрофией постепенно увеличивалось от группы А (38,8%) к группе Г (64,0%) (рис. 5). Одновременно уменьшалась частота встречаемости гипотрофии с 42,4% (2008 г.) до 8,7% (2014-2015 г.г.). Определено большое число гипертрофов среди девушек, рожденных в 1995-1996 годах (40%), в остальных юношеских группах их от 18,8% до 26,6%, максимальное количество случаев гипертрофии выявлено среди женщин группы Д (47,6%). Характер распределения подкожной жировой клетчатки во всех группах определен как типичный для женского пола. Максимальными выявлены пары кожно-жировых складок ниже уровня пояса, («живот+голень» от 2,3 см до 5,3 см) и на конечностях («плечо+голень» от 1,4 см до 3,7 см). Этот признак сильнее выражен в женской группе

Д, где величина складок в среднем определяется максимальной. При этом в группе Д у каждой десятой определено распределение подкожной клетчатки по неопределенному типу в сочетании с гипертрофией.

Результаты вычисления индекса массы тела (ИМТ), так же как индекса трофии, свидетельствуют о наличии в целом тенденции к нормализации веса в юношеской группе, которая в группе женщин первого зрелого возраста уменьшается (рис. 6). При этом наличие у девушек избытка веса коррелирует с проживанием в сельских районах (r=0,31-0,37) и с широкой грудной клеткой по Эрисману (r=0,33). Отрицательная корреляция средней силы связывает избыток веса с регулярными занятиями спортом или физкультурой в анамнезе (r=-0,35). Обращает на себя внимание появление большого числа женщин с избытком веса (33%), что является фактором риска развития патологии сердца и сосудов, ускорения темпов старения и возникновения других заболеваний, гинекологических в том числе [12]. Признаком не диагностированной эндокринной патологии можно считать наличие у каждой десятой женщины ИМТ>30, что свидетельствует об ожирении. Это состояние ожирения в 46,15% случаев сочетается с нарушением распределения жировой клетчатки, которое утрачивает женские особенности. При этом даже при недостатке веса (ИМТ≤18,49) женщины и девушки в большинстве своем сохраняют характерные для женщин признаки распределения жировой ткани, а следовательно и гормональный статус.

При изучении компонентного состава тела, определенного по формулам Матейка, обращает на себя внимание не здоровая тенденция в изменении компонентного состава тела девушек в сторону увеличения жирового компонента от 25% в группе А до 31% в группе В, с уменьшением процентного содержания массы костного и мышечного компонентов. При этом остаются достаточно стабильными площадь и масса тела. Учитывая прямую связь компонентов тела с уровнем физического развития, подобные данные не могут не настораживать.

Заключение. Сравнительная характеристика антропометрических параметров различных возрастных групп, когда роль «контрольной группы» играют представители юношеской группы, по словам многих авторов, находящиеся в состоянии оптимума физического развития, дает возможность предвидеть возможные направления нарушений физического развития и связанную с этим картину заболеваемости изучаемого поколения в будущем недалеком времени [2, 6, 8, 10-12]. Однако, настоящее исследование отчасти показывает, насколько разнообразной может быть картина внутри одной возрастной группы, в зависимости от года рождения, что согласуется с данными и множества других исследователей [4, 7, 10-11].

Подобные данные других авторов, с учетом региональных особенностей, сходятся в нескольких общих чертах. Первое: тип телосложения, или анатомическая конституция, дает основу для определения степени риска возникновения заболеваний [2, 4-6, 8, 11-15]. Тип телосложения, определившийся к юношескому возрасту, не является окончательным, при этом, начиная с первого зрелого возраста, на соматотип оказывают большее влияние весоростовые соотношения и состояние мягких тканей [2, 10-12]. В женской группе пропорции таза как соматические признаки пола в юношеском возрасте также нельзя считать сформированными окончательно до первого зрелого возраста [7, 9, 12].

Таким образом, результаты исследований с 2008 по 2015 г.г. позволяют определить усиление тенденции к гинекоморфии в первом зрелом возрасте, продолжающуюся астенизацию и нормализацию весоростовых соотношений в юношеском возрасте при незначительно различающихся продольных размерах. Индекс массы тела (ИМТ), так же как индекс трофии, говорит о появлении большого числа женщин первого зрелого возраста с избытком веса (33%), что является фактором риска развития патологии сердца и сосудов, ускорения темпов старения и возникновения других заболеваний. Компонентный состав тела в женской группе имеет тенденцию к замещению активной мышечной ткани на жировую, что наиболее ярко проявляется среди женщин первого зрелого возраста.

Список литературы Декадные изменения антропометрических показателей женщин Пензенской области

- Nikityuk B.A., Kozlov A.I. Novaya tekhnika somatotipirovaniya// Novosti sportivnoy i meditsinskoy antropologii: Nauchn.-inform. sb.- M.: Sportinform, 1990.- Vyp. 3.- S. 121-141.

- Nekhaeva T.I. Antropometriya i bioelektricheskaya anatomiya v otsenke fizicheskogo statusa zhenshchin starshikh vozrastnykh grupp: avtoref. diss. kand. med. nauk.- Krasnoyarsk, 2011.- 22s.

- Nikolaev V.G., Nikolaeva N.N., Sindeeva L.V., Nikolaeva L.V. Antropologicheskoe obsledovanie v klinicheskoy praktike.- Krasnoyarsk: Izd-vo OOO «Verso», 2007.- 173s.

- Alekseeva E.A. Antropometricheskaya kharakteristika zhenshchin 16-20 let s raznymi tipami osanki: avtoreferat dics. kand. med. nauk.- Krasnoyarsk, 2010.- 20s.

- Zavalko Yu.V. Somatotipologicheskaya kharakteristika organizma detey s razlichnoy dvigatel'noy aktivnost'yu: avtoref. diss. kand. med. nauk.- Tyumen', 2015.- 22s.

- Nikolaev V.G., Sharaykina E.P., Nikolaeva L.V., Efremova V.P., Zhovnerovich L.M., Sharaykina N.G., Timoshenko V.O., Anan'ev I.N. Integrativno-antropologicheskaya otsenka morfofunktsional'nogo sostoyaniya organov pishchevaritel'nogo trakta v norme i v usloviyakh patologii// Vestnik nauchnykh issledovaniy.- 1995.- № 5.- S. 45-49.

- Nikolenko V.N., Aristova I.S., Syrova O.V. Konstitutsional'nye osobennosti devushek Saratovskogo regiona// Morfologiya.- 2006.- T. 129.- № 4.- S. 92-93.

- Rodina M.V. Pokazateli fizicheskogo razvitiya i konstitutsional'nye osobennosti muzhchin i zhenshchin vtorogo zrelogo vozrasta kak osnova razrabotki zdorov'esberegayushchikh tekhnologiy: avtoref. diss. kand. biol. nauk.- SPb., 2013.- 21s.

- Strelkovich N.N. Zakonomernosti izmenchivosti fizicheskogo statusa i parametrov taza zhenshchin s uchetom vektora vremeni: Avtoref. diss. kand. med. nauk.- Krasnoyarsk, 2012.- 26c.

- Sindeeva L.V. Zakonomernosti izmenchivosti sostava tela i biologicheskogo vozrasta cheloveka na primere naseleniya Vostochnoy Sibiri: avtoref. diss. dokt. med. nauk.- Krasnoyarsk, 2014.- 43s.

- Anisimova E.N., Sharaykina E.N., Sharaykina E.P. Faktory riska razvitiya ateroskleroza u yunoshey Krasnoyarska/ V kn.: Aktual'nye voprosy klinicheskoy meditsiny. Sb. nauchno-issledovatel'skikh rabot.- Krasnoyarsk, 2004.- S. 9-10.

- Grebennikova E.K. Konstitutsional'nye osobennosti zhenshchin s giperplasticheskimi zabolevaniyami matki: avtoreferat dics. kand. med. nauk.- Krasnoyarsk, 2013.- 26s.

- Nikityuk D.B., Nikolenko V.N., Khayrullin R.M., Minnibaev T.Sh., Chava S.V., Alekseeva N.T. Antropometricheskiy metod i klinicheskaya meditsina// Zhurnal anatomii i gistopatologii.- 2013.- T. 2.- № 2.- S. 10-14.

- Mirina M.P., Khayrullin R.M., Svitaylo A.P., Khamidullina T.S. Issledovanie antropometricheskikh prediktorov prolapsa mitral'nogo klapana u lits yunosheskogo vozrasta// Fundamental'nye issledovaniya.- 2014.- № 7-1.- S. 124-128.

- Khayrullin P.M., Tikhonov D.A., Mirin A.A., Svitaylo M.P. Anatomo-antropologicheskie pokazateli fizicheskogo razvitiya i reproduktivnogo zdorov''ya yunoshey// Morfologija.- 2009.- T. 136.- № 4.- S. 146a.