Делиберативная скрепа о том, что и модель изъяснительных сложноподчиненных предложений

Автор: Кошкарева Наталья Борисовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 9 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

На основе разграничения скреп в составе изъяснительных сложноподчиненных предложений выделяются собственно-изъяснительные, изъяснительно-топикальные и изъяснительно-вопросительные предложения. Показателем изъяснительно-топикальных предложений является скрепа о том, что, которая входит в состав зависимой предикативной единицы. Указательное местоимение то принадлежит главной части лишь формально, а по смыслу используется для выражения делиберативных отношений между частями, которые указывают на тему сообщения в самом общем виде. Описываются возможности варьирования данной скрепы и обсуждаются варианты моделей разных типов изъяснительных предложений.

Изъяснительное сложноподчиненное предложение, модель сложного предложения, скрепа, союз, союзное слово, указательное местоимение, предлог, делибератив, делибератив-топик

Короткий адрес: https://sciup.org/147219442

IDR: 147219442 | УДК: 81''367.335.2

Текст научной статьи Делиберативная скрепа о том, что и модель изъяснительных сложноподчиненных предложений

Статья М. И. Черемисиной «Об изъяснительной конструкции с факультативным управляемым местоимением то » заканчивается вопросами: «Можно ли... считать изъяснительные конструкции с то и без то вариантами одной и той же модели-инварианта? Или каждую из них следует признать самостоятельной моделью-инвариантом со своей системой варьирования (например, в аспекте линейного порядка частей и др.)?» [1982. С. 21]. Как и предполагала Майя Ивановна, для решения поставленных вопросов необходимо доработать основные понятия теории оппозиций применительно к уровню полипредикативного синтаксиса, «и прежде всего это относится к теоретическому представлению о единице этого уровня, которую мы называем моделью » (выделение наше. - Н. К. ) [Там же].

Вершиной модели сложного предложения, по мнению М. И. Черемисиной, является показатель связи, так как именно он вы- ражает отношение между частями - ключевое понятие полипредикативного синтаксиса: «Конституирующая роль показателя связи в сложном предложении сопоставима с ролью сказуемого в простом предложении: это конструктивная вершина, структурный центр сложной конструкции» [1979. С. 13]. «Так как вершиной и конструктивным центром сложного предложения мы считаем союз, то его и должны прежде всего фиксировать в формуле, где он предстает в прямой орфографической записи. Большинство русских сложных предложений можно представить формулами, конструктивной вершиной которых является тот или иной союз. Показатель связи содержит такую богатую информацию о модели сложного предложения, что нередко может сам представлять модель в лингвистическом описании. Но полная формула модели сложного предложения не сводится к показателю связи. <...> Элементы сложных показателей связи могут

Кошкарева Н. Б. Делиберативная скрепа о том , что и модель изъяснительных сложноподчиненных предложений // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 9: Филология. С. 126-137.

ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 9: Филология © Н. Б. Кошкарева, 2015

присутствовать в обеих частях, что тоже должно быть отражено в формуле» [Черемисина, Колосова, 1987. С. 78].

Цель данной работы – обосновать выделение союза о том , что как выразителя де-либеративных отношений в особом классе изъяснительных предложений, которые можно назвать изъяснительно-топикальны-ми. Местоименный компонент то , формально принадлежащий главной предикативной единице (ПЕ), содержательно относится к зависимой ПЕ, так как он является средством номинализации сообщения о событии.

Идея моделирования структуры и семантики изъяснительных СПП и попытка исчислить их модели реализована С. Г. Ильенко и И. Н. Левиной в «Лексико-синтаксическом словаре русского языка» [2007]. Однако в их варианте записи моделей возможность или невозможность наличия местоимения то в составе главной части не учитывается, а примеры, иллюстрирующие каждую модель, подобраны в основном без Т-местоимения в главной части [Там же. С. 48–49].

В грамматиках русского языка 1970 и 1980 г. факультативность Т-местоимений в присловных СПП специально не обсуждается, хотя наличие такой позиции, в отличие от обязательной позиции соотносительного слова в составе главной ПЕ в местоименносоотносительных предложениях, является характерным признаком класса присловных предложений. В «Русской грамматике» 1980 г. говорится лишь, что «указательные слова акцентируют самый факт связи путем уточнения синтаксической позиции придаточного предложения: Я не знал о том , что меня ждут » [Русская грамматика, 1980. С. 467].

Представления об объеме изъяснительных предложений в двух академических грамматиках различаются: в «Русской грамматике» 1980 г. к классу изъяснительных относятся в том числе и конструкции с глаголами начинать (чем-н.), начинаться (чем-н.), кончать (чем-н.), кончаться (чем-н.), называющими приступ к действию или его окончание [Там же. С. 475], рассматриваемые В. А. Белошапковой в «Грамматике» 1970 г. среди вмещающих [Грамматика..., 1970. С. 691]. Соответственно, в трудах В. А. Белошапковой бóльшую значимость приобретает наличие в главной ПЕ лексем оперирования информацией (слов разных частей речи со значением речи, мысли, чувства, восприятия, оценки, эмоции). Глаголы, обозначающие начало или конец действия, к этому классу не относятся.

Интересными на этом фоне выглядят наблюдения М. И. Черемисиной о статусе предложений с союзными словами типа Я догадался о том , что у тебя в мешке : она относит их не к изъяснительным, а к ото-ждествительно-анафорическим, устанавливая параллель с отождествительными предложениями в «Грамматике» 1970 г. Главная часть таких предложений, по мнению Майи Ивановны, представляет обычное, «не мо-дусное» событие, хотя в качестве ее сказуемого могут использоваться те же глаголы, что и в изъяснительных предложениях, ср.: Я догадался о том , что у тебя в мешке белка [Черемисина, 1982. С. 15]. Цепочка « то 2 абстрактной семантики + союз что » в изъяснительных предложениях функционирует как единое целое и служит средством номинализации события, тогда как в сочетании «то 1 предметной семантики + союзное слово что » каждый из компонентов сохраняет свою падежную форму, они замыкаются друг на друга по принципу катафоры, содержательной стороной связи между ними является референциальное тождество [Там же. С. 16], например: он думает о том , что предпринять / о чем лучше было бы забыть / чего не стоило делать / к чему стремится его душа и т. п.

М. И. Черемисина отмечает и такие отличительные признаки конструкции «то 1 предметной семантики + союзное слово что », как обратимость ее частей, сохранение указательным местоимением то 1 грамматических категорий, вводящих его в ряд тот - та - то - те , функция субстантивации, позволяющая представить предикат сообщения как окказиональное имя предмета, которому предицирован данный признак. В этом состоит отличие от номинализации как грамматической операции, переводящей сообщение о событии в пропозициональное имя этого же события [Там же. С. 16, 17].

Соответственно, в понимании М. И. Черемисиной предложения с союзными словами в качестве показателя связи формируют особый тип. Это логически вытекает из представлений Майи Ивановны о первостепенной значимости показателя связи для определения типа сложного предложения, тогда как в академических грамматиках на первый план выдвигается другой критерий – наличие в составе главной ПЕ изъяснительных предложений лексем с семантикой оперирования информацией.

Авторы «Лексико-синтаксического словаря русского языка» ограниченно включают в состав словарных статей примеры с союзными словами, так как возможность использовать союзное слово определяется его структурно-функциональным назначением в придаточной части СПП, где оно выступает в качестве члена предложения [Ильенко, Левина, 2007. С. 12]. Соответственно, в этой работе в качестве «идеальных» изъяснительных СПП предстают предложения с союзами. Контактная рамка (КР) изъяснительных СПП является лексико-обуслов-ливающей: она формируется контактными словами со значением передачи информации, созерцания, мысли, чувства, волеизъявления, бытия, а также изъяснительным союзом, например: Но Лаптев был убежден , что все это неискренно... (А. П. Чехов). В присубстантивных предложениях КР морфолого-обусловливающая ( Есть люди , в которых вместо души популярная библиотека (М. Горький); А вот у вас жизнь сложилась хуже , чем я ожидал (Н. А. Островский)), а в предложениях типа Нельзя проповедовать людям то , что отрицаешь сам (М. Горький) – местоименно-обуслов-ливающая [Там же. С. 10]. Таким образом, С. Г. Ильенко и И. Н. Левина также выделяют предложения с опорными словами – лексемами оперирования информацией и показателем связи – союзным словом с коррелятивным ему местоимением то 1 в особый класс.

В соответствии с определением изъяснительных СПП в «Грамматике» 1970 г., модель изъяснительного предложения следовало бы записать следующим образом:

[LEXОИ (Т-мест)]ГПЕ, [α (ЗПЕ)], где LEXОИ – лексема оперирования информацией (слова разных частей речи с общим модусным значением речи, мысли, чувства, восприятия, оценки, эмоции), (Т-мест) – факультативная позиция Т-местоимения, ГПЕ – главная предикативная единица, α – показатель связи (союз или союзное слово), ЗПЕ – зависимая предикативная единица.

В трактовке же Майи Ивановны эта схема должна выглядеть иначе:

[LEXОИ]ГПЕ [(Т-мест), CONJ (ЗПЕ)], т. е. граница между главной и зависимой частями должна проходить слева от показателя связи – союза (CONJ), хотя местоименная часть скрепы формально принадлежит главной части, на что указывает сложившаяся пунктуационная практика.

Подобная запись аналогична записи других моделей, например расчлененных предложений, в которых расчленяемые союзы, независимо от коммуникативной организации предложения, считаются принадлежностью ЗПЕ, ср.:

Она была счастлива , потому что ясно знала и следовала сюжету своего существования (Ф. Искандер. Сюжет существования); Я потому и купил участок на Клязьме , что очень полюбил эти места (П. Образцов. Бомж); Мы его любили не только потому , что он обо всём интересно рассказывал , но и потому , что он относился к нам серьезно , без той неряшливой снисходительности , за которой дети всегда угадывают безразличие (Ф. Искандер. Время счастливых находок).

Все эти фразы строятся по одной и той же модели, в записи которой союз потому что включается в состав ЗПЕ, несмотря на то что в конкретных высказываниях его части могут располагаться на значительном удалении друг от друга:

[ГПЕ], [потому что (ЗПЕ)].

На этом основании мы выделяем скрепу о том , что как показатель изъяснительно-топикальных предложений и в записи модели включаем ее в состав ЗПЕ:

[LEXОИ]ГПЕ [о том, что (ЗПЕ)].

Эта скрепа широко употребляется при глаголах речи, слухового восприятия, мысли, эмоционального отношения и др., например: Он говорил о смерти и о том, что не боится её [Юрий Трифонов. Обмен (1969)]; Я действительно раньше не слышал о том, что у нас в Швейцарии есть родня [Муслим Магомаев. Любовь моя – мелодия (1999)]; И подумал о том, что Таня была бы для него лучшей женой [Юрий Трифонов. Об- мен (1969)]; Я часто их видел на лестнице или во дворе и грустил о том, что наша дружба домами не состоялась [Борис Минаев. Детство Левы (2001)] 1.

В «Лексико-синтаксическом словаре русского языка» выделено около 2 000 лексикосинтаксических моделей изъяснительных СПП [Ильенко, Левина, 2007. С. 27]. Отдельными вхождениями являются модели с одним и тем же опорным словом, но разными союзами, поэтому количество опорных лексем меньше. По нашим подсчетам, около 220 глаголов, отмеченных в этом словаре, могут сочетаться со скрепой о том, что. Значительную часть среди них составляют экспрессивные глаголы речи, что позволяет значительно расширять возможный круг опорных лексем за счет окказиональных употреблений: Он стонал и метался, и по временам впадал в забытье и бредил о том, что завтра встанет и пойдет гулять… [К. М. Станюкович. Дождался (1901)]; Сильно обрадовался и много брюзжал о том, что его все забыли, денег нет, живет впроголодь [П. К. Козлов. Географический дневник Тибетской экспедиции 1923–1926 гг. № 3 (1924–1925)]; Пусть учитель русской словесности, семинар Декапольский, монотонно бубнил о том, что противоречие идеала автора с действительностью было причиною и поводом всех написанных русскими писателями стихов, романов, повестей, сатир и комедий… [А. И. Куприн. Юнкера (1932)]; Ванновский вполголоса, угрюмо бурчит о том, что «впереди мерзость запустения», и что «всему виною… отмена крепостного права» [А. И. Деникин. Очерки русской смуты. Том II. Борьба генерала Корнилова (1922)]; Все было как всегда – обычный весенний вечер, и одна половина мозга понимала это, а другая отказывалась понимать, другая визжала о том, что наступил конец света и вместе с ним пришел конец и Варваре [Татьяна Устинова. Подруга особого назначения (2003)]; По селу давно уже судачили о том, что Измайлов продает барскую землю сторонним богачам [Ф. В. Гладков. Повесть о детстве (1948)]; По радио только и трезвонят о том, что новый космический полет еще раз показал миру, что в освоении космоса СССР идет впереди всех [Виктор Старков. Дневник (1963–1964)].

Кроме того, регулярно сочетаются с этой скрепой имена существительные типа вопрос / вопросы , воспоминание , вывод , высказывание , гипотеза , данные , договор , договоренность , доклад , заключение , запись , заявление , идея , извещение , информация , книга , легенда , мнение , мысль , напоминание , новость , объявление , отчет , петиция , письмо , предположение , предсказание , представление , проповедь , публикация , разговор / разговоры , раздумье , рассказ / рассказы , рассуждение / рассуждения , сведения , сигнал / сигналы , сказка , слова , слух / слухи , сожаление , сообщение , справка , статья , стихотворение , тезис , теория , упоминание , утверждение , учение , фильм , фраза и др., обозначающие продукт или процесс интеллектуальной деятельности, всего не менее 90 единиц по материалам Национального корпуса русского языка, например: С самого начала лета я слышал разговоры о том , что надо бы подрубить ветки этому каштану , но почему-то никто не брался [Фазиль Искандер. Дедушка (1966)]; Мысль о том , что я должна ехать в чужой город , где у нас не было ни родных , ни знакомых , заниматься там легкомысленным делом , просто пугала ее [И. А. Архипова. Музыка жизни (1996)].

Таким образом, общее количество глагольных и именных лексем, функционирующих в модели [LEXОИ]ГПЕ [о том, что (ЗПЕ)], составляет около 300 единиц и их состав является потенциально открытым.

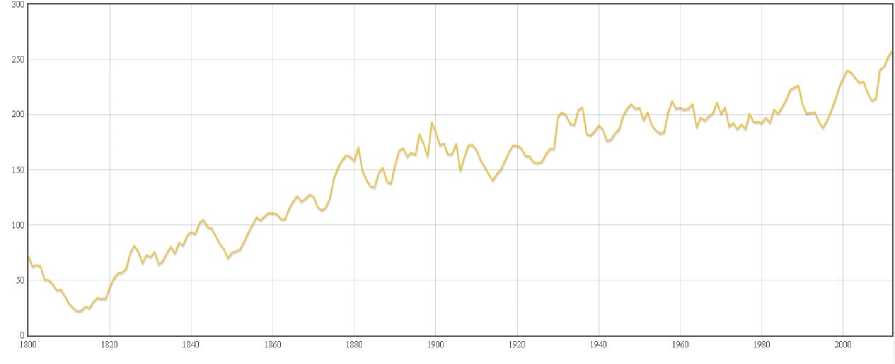

Количество употреблений конструкции о том , что , по данным Национального корпуса русского языка, постепенно увеличивается (рис. 1).

В этой схеме не разграничиваются сочетания « то 1 предметной семантики + союзное слово что » и « то 2 абстрактной семантики + союз что» , однако общее представление о тенденциях в этой области данная схема показывает. Статистика Национального корпуса русского языка подтверждает наблюдение М. И. Черемисиной о том, что предложения с местоимением то в главной части являются принадлежностью в первую очередь письменной речи. Наибольшее количество сочетаний о том , что отмечено в литературе XIX в., в первую очередь – в произведениях Л. Н. Толстого (1 072 употребления, 2,46 %), на 9-м месте

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС

РУССКОГО

ЯЗЫКА

Распределение по годам (частота на мшппон словоформ)

на расстоянии 1 от том на расстоянии 1 от что

Годы от 1800 до 2012 со сглаживанием 3 * | построить |

Рис. 1. Распределение по годам количества употреблений сочетания о том , что

появляются произведения современных писателей (Е. Чижова - 243 употребления, 0,60 %, В. Каверин - 235 употреблений, 0,56 %).

В изъяснительных СПП далеко не все опорные слова в составе главной части допускают введение Т-местоимения. Оно невозможно, например, при многочисленных и разнообразных фразеологических оборотах типа вертеться на языке , вбить в голову , впитать с молоком матери , зарубить ( себе ) на носу , диву даваться и многих других. При глаголах зрительного восприятия типа видеть , созерцать , высматривать и др. возможно то 1 предметной семантики, коррелирующее с союзным словом что ( видит то , чего никто не замечает ), но скрепа « то 2 абстрактной семантики + союз что » возможна лишь в ограниченных грамматических контекстах:

-

• при отрицании (ср. утвердительные и отрицательные предложения: Она видела , что ценить стали не самостоятельность , а послушание [Даниил Гранин. Зубр (1987)]; Как это он раньше не видел , что она прекрасна? [И. Грекова. Фазан (1984)]; Только слепой может не видеть того , что Англия и Германия не могут не подраться

[П. Н. Краснов. От Двуглавого Орла к красному знамени (книга 1) (1922)]);

-

• при усилительных или ограничительных частицах ( Он видел только то , что Маруся была прозрачно бледна и почти не дышала [П. Н. Краснов. От Двуглавого Орла к красному знамени (книга 1) (1922)]);

-

• если зависимая часть оказывается в препозиции по отношению к главной (ср.: То , что его сняли , это было бесспорно , а вот во всё остальное верили мало [Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 4 (1978)]).

Подробнее о критериях обязательности коррелятивных слов в изъяснительных предложениях см. в [Мигирин, 1949; Иван-чикова, 1965; Красных, 1970а, 1970б; Дебренн, 1985].

Е. А. Иванчикова утверждает, что в примерах с то и без то в составе главной ПЕ типа я верю, что он вернется и я верю в то, что он вернется «посредничество указательного местоимения не меняет ни основного значения, ни структуры данной конструкции: наличие указательного местоимения в подобных случаях можно считать конструктивно избыточным. Предложения с такими избыточными местоимениями сле- дует рассматривать в качестве вариантов основного типа подчинительных конструкций, в которых придаточное предложение присоединяется к главному непосредственно союзом или относительным словом “по требованию” синтаксического сигнала, находящегося в главном предложении. Конструкции же типа Он рассказывал о том, кто его спас, в которых указательное местоимение является необходимым строевым элементом данного предложения, входит в состав его структурного минимума, относятся уже к другому типу сложноподчиненных предложений, построенных по принципу структурной обязательности» [Иванчикова, 1965. С. 90].

Это разграничение позволяет противопоставить друг другу два класса изъяснительных СПП с союзной связью.

-

1. Собственно-изъяснительные, в которых позиция местоимения то факультативна и появляется в связи с особенностями структуры предложения (отрицание, усилительные частицы или союзы, препозиция главной части), например : Я прекрасно понимал , что не смогу отказаться [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]; Пассажиры не понимают того , что едут в поезде [Виктор Пелевин. Желтая стрела (1993)]; Матреша понимала НЕ то , что уйти нехорошо , А то , что посадят в тюрьму [К. М. Станюкович. Ледяной шторм (1900)] (однородные зависимые части связаны при помощи противительного союза не... а ); То , что налоговая реформа необходима экономике , понимают все - предприниматели , чиновники , законодатели [Каха Ка-хиани. Правительство на качелях // «Время МН», 2003].

-

2. Изъяснительно-топикальные с союзом о том , что , в составе которого местоимение то 2 является обязательным структурным элементом и принимает единственно возможную в этом сочетании форму предложного падежа, например: Уйдя к себе , я размышляла о том , что в моей семье не было ни доносчиков , ни репрессированных , а значит , потоки крови , по которым оно передается , чудесным образом обошли меня [Елена Чижова. Лавра // Звезда. 2002].

Такие предложения строятся по модели

[LEXОИ]ГПЕ [(то2) CONJ (ЗПЕ)], где местоимение то2 абстрактной семантики может принимать разные падежные формы в зависимости от индивидуальных особенностей управления опорной лексемы и сочетается с одним из союзов (CONJ), типичных для изъяснительных предложений – что, как, чтобы, будто, якобы, как бы не и др., ср.:

Отправляясь в Москву, Ирина побаивалась , что Снежана заберёт Алю [Токарева Виктория. Своя правда // Новый Мир. 2002]; Приехавши в Систово, «сестры» <...> уже стали серьезно побаиваться того, что им не удастся сколько-нибудь сносно устроиться... [В. В. Верещагин. Литератор (1894)]; Он все же побаивается, как бы Бабин не отправил его обратно... [Г. Я. Бакланов. Пядь земли (1959)];

Надеюсь , что больше я ничего не забыл [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]; Более всего мы надеялись на то , что война скоро закончится [Герман Садулаев. Ша-линский рейд (2009) // Знамя. 2010];

Я не сомневался , что мать говорит правду [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]; Следователь не сомневался в том , что эти события начались с убийства на Патриарших [М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита, часть 2 (1929-1940)]; Сильно сомневаюсь , чтобы там были нежные чувства [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)].

Обязательность местоимения то 2 в подобных примерах отчетливо видна при сопоставлении с предложениями, в которых местоимение то отсутствует. Во-первых, в подавляющем большинстве примеров с глаголом размышлять без местоимения то в составе главной части в роли показателя связи выступает не союз, а союзное слово, например: Несколько секунд Гирин размышлял , что же спеть своим случайным попутчикам [И. А. Ефремов. Лезвие бритвы (1959–1963)]. Во-вторых, по данным Национального корпуса русского языка, примеры с союзом что при глаголе размышлять без местоимения то в главной части составляют менее 5 % и воспринимаются как не вполне корректные: Софья Андреевна , сурово глядя мимо всего , размышляла , что девятого марта стол находок может и не работать... [Ольга Славникова. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки (1995–1999)].

Изъяснительно-топикальные предложения строятся по модели

[ГВХОИ]ГПЕ [о том, что (ЗПЕ)].

Семантическая роль зависимой части изъяснительных СПП - делибератив (или делиберат ): «Делиберативный объект -объект умственных и психических действий: он думает о сыне , часто говорят о болезнях , мы про это не слыхали » [Шмелева, 1988. С. 46]. Поскольку делибератив всегда пропозитивен (даже в том случае, когда он выражен одним словом) и участвует в выражении модус-диктумных отношений, этот термин можно применить и к зависимой части изъяснительных СПП, ср. определение М. В. Всеволодовой, в котором в качестве примеров делибератива приводятся части сложного предложения: «Делиберат (делибератив) - лицо, предмет, событие, являющееся объектом интеллектуальной деятельности адресата. <...> Делиберат в принципе всегда (пусть имплицитно) указывает на некоторую ситуацию, положение дел, и поэтому формирует полипропозитив-ную ситуацию, ср.: просьба о том , чтобы встретиться ; сплетничали о том , что случилось с поэтом / что он сделал ( сказал ) и под.» [Всеволодова, 2000. С. 144-145].

Мы различаем делибератив (объект информации, раскрывающий ее содержание) и делибератив-топик (объект информации, называющий ее тему) [Кузнецова, 2006]. В собственно-изъяснительных предложениях зависимая ПЕ выполняет роль делибера-тива, так как раскрывает содержание рефлексии субъекта по поводу явлений окружающей действительности. В изъясни-тельно-топикальных предложениях зависимая ПЕ лишь обозначает тему, но не исчерпывает полностью содержание речи или мысли, поэтому выполняет роль делибера-тива-топика.

При материальном тождестве лексического состава предложений это смысловое различие проявляется наиболее ярко. Сравним высказывания: Отец сказал, что брат вернулся и Отец сказал о том, что брат вернулся. В первом предложении содержание зависимой части и воспроизводимой ей прямой речи полностью совпадают, ср.: Отец сказал: «Брат вернулся». Во втором предложении возвращение брата является только отправной точкой для подробного рассказа об обстоятельствах или причинах его возвращения. Непосредственная трансформация в прямую речь невоз- можна. Поэтому для контекстов со скрепой о том, что типично детальное раскрытие названной мысли. Ср.:

Было уже совершенно ясно , что гроза разразится надо мной вот-вот. Но она грянула буквально через несколько минут. Когда я спустился к вешалке , ко мне подошел один из секретарей клуба и , отозвав меня в сторону , вполголоса сказал , что по делу Сюзанны Сабо - девочки , застрелившей своего отца , - меня хочет видеть какая-то женщина. Я позабыл сказать о том , что девочку , как невменяемую , прямо с суда отправили в одну из больниц для морально дефективных больных , где она находилась уже второй год. Дело Сабо в своё время меня очень заинтересовало , и я посвятил ему целый цикл небольших заметок под заглавием «Погубившие малых сих». Это и было моей основной мыслью. А тезис цикла был: «Не убийца , а убитый виноват» [Ю. О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом. Пролог (1943-1958)].

В первом случае конструкция сказал , что раскрывает содержание речи, возможна трансформация: Секретарь сказал: « По делу Сюзанны Сабо тебя хочет видеть какая-то женщина ». Во втором случае сфера действия конструкции сказать о том , что распространяется на значительный фрагмент текста, выходящий за рамки одного предложения, эта конструкция задает тему всего последующего изложения, к которой относится не только место пребывания девочки в настоящий момент, но и публикации автора и его рассуждения, связанные с указанным событием лишь косвенно.

Неслучайно скрепа о том , что употребляется в усложненных синтаксических конструкциях, так как требует введения дополнительной информации:

Следует сказать и о том , что в значительной части случаев , когда больные жалуются на снижение памяти , на самом деле с ними происходит совсем иное – наиболее часто отмечается нарушение внимания , столь свойственное возрастным изменениям [К. Уманский. Что-то с памятью моей стало... // Наука и жизнь. 2008].

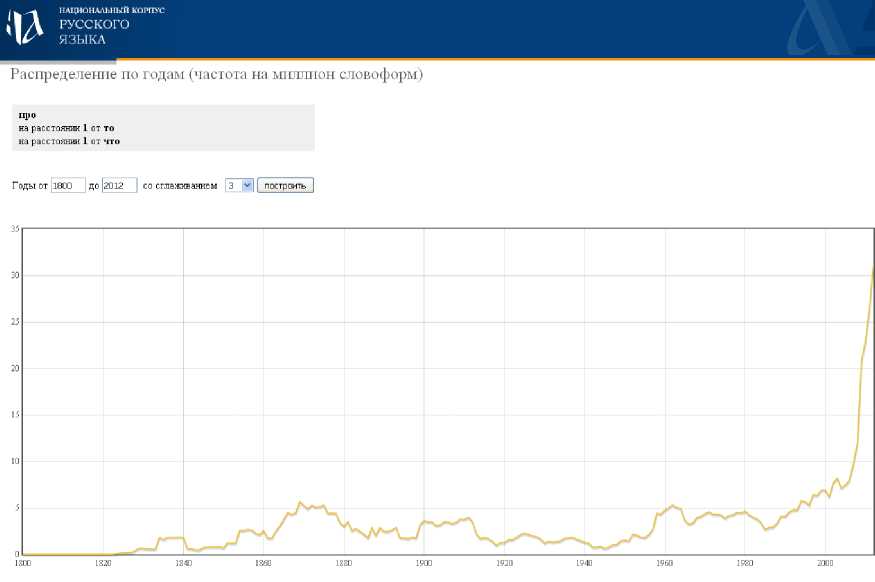

Вариантом скрепы о том , что можно считать скрепу про то , что , например: Я думала про то , что , может быть , я умру [Андрей Геласимов. Жанна (2001)].

Частотность конструкции про то, что значительно ниже по сравнению с частотно- стью конструкции о том, что и составляет 934 вхождения в основном корпусе объемом 229 968 798 слов (ср. 43 497 вхождений для конструкции о том, что, т. е. в 47 раз больше) 2 (рис. 2).

Обращает на себя внимание тот факт, что конструкция про то , что обычно стоит на расстоянии от опорного слова, тогда как для конструкции о том , что скорее характерно контактное расположение. При конструкции про то , что чаще используются разнообразные слова со значением усиления или ограничения, значительно чаще эта конструкция располагается в абсолютном начале предложения, например:

Я забыл про револьвер и про то , что боялся выдать мать [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]; А про то , что есть Лялька , он узнал случайно , два года спустя… [И. Грекова. Летом в городе (1962)]; Но уже через пять минут разговора я понял , за что она платит на самом деле. Ей очень не хотелось , чтобы кто-нибудь в ГУЛАГе узнал про обстоятельства смерти Бернара-Анри. И особенно про то , что он погиб в собственном доме [Виктор Пелевин. S.N.U.F.F (2011)].

Вероятнее всего, это объясняется актуализацией делибератива-топика в построениях с конструкцией про то , что , которая требует разрыва непосредственной связи с тем словом, к которому она относится, для ее отчетливого выделения. Соответственно, конструкции со скрепой про то , что можно признать коммуникативным вариантом основной модели коммуникативно-топикаль-ной модели [LEXОИ]ГПЕ [о том, что (ЗПЕ)], которая служит для рематизации делибера-тива-топика, если такое сочетание терминов топик и рема уместно.

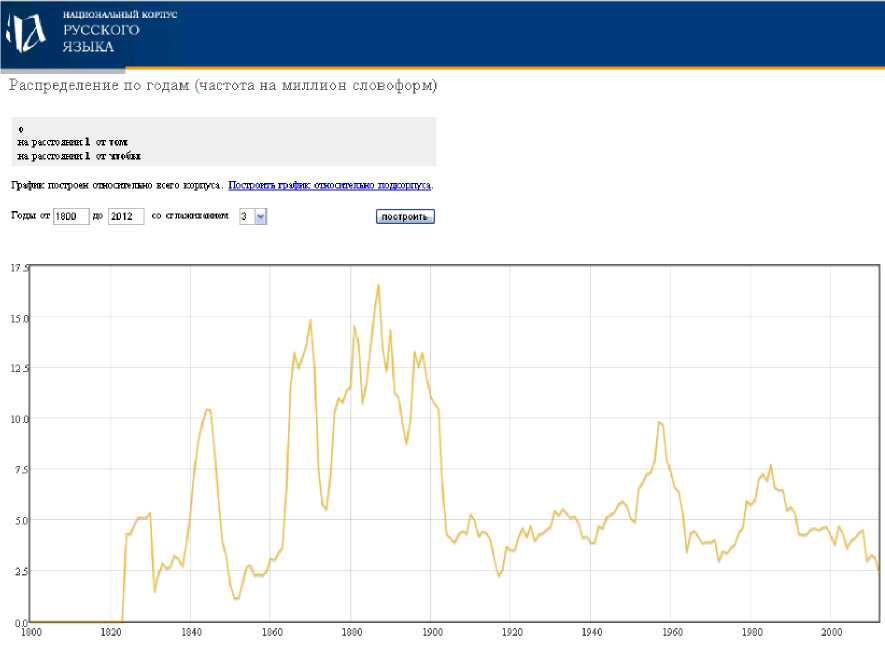

Другим вариантом изъяснительно-топи-кальных СПП являются построения с союзом насчет того, что (427 вхождений, рис. 3), которые, вероятно, следует отнести к лексико-семантическому варьированию основной модели, так как преимущественно они реализуются при лексемах со значением речи, например: Я начал горячиться и пролепетал что-то насчёт того, что хочу по- дать заявление [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]; Так что утверждение насчёт того, что пифагоровы штаны якобы во все стороны равны, навряд ли абсолютно точно [Фазиль Искандер. Тринадцатый подвиг Геракла (1966)].

Таким образом, в обобщенном виде модель изъяснительно-топикального СПП можно записать следующим образом, учитывая возможности варьирования местоименной части:

[LEXОИ]ГПЕ [о том / про то / насчет того, что (ЗПЕ)].

Другой вопрос возникает по поводу возможности варьирования союзной части: при форме о том , кроме союза что , могут употребляться и другие союзы – чтобы , будто , как и, возможно, другие, например: После десятого отец стал подумывать о том , чтобы разыскать хозяев в городе [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]; Одновременно вы пустили слух о том , будто бы на вас тоже совершено покушение [Леонид Юзефович. Костюм Арлекина (2001)].

В Национальном корпусе русского языка зарегистрировано 1 193 вхождения конструкции о том , чтобы (рис. 4).

Различия модальных значений союзов что , с одной стороны, и чтобы и будто , с другой, позволяют включать скрепы о том , чтобы и о том , будто в состав скреп изъ-яснительно-топикальных СПП, зависимые части которых различаются реальной / потенциальной модальностью, а также отнесением к сфере повествования или волеизъявления. Местоименные компоненты про то и насчет того также могут сочетаться с этими союзами, формируя скрепы про то , чтобы ; про то , будто ; насчет того , чтобы ; насчет того , будто , например:

И скажите ей и про долг и про то , чтобы она уезжала [Ю. О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом, часть 2 (1943–1958)]; Шли чинно , Пупырь опять молол что-то про город Ригу , про то , будто он государю человек полезный , шубы ворует не просто так , а для будущей государственной пользы [Леонид Юзефович. Костюм Арлекина (2001)]; Ни слова не сказал насчет того , чтобы еще встретиться или что-нибудь такое… [Вера Белоусова. По субботам не стреляю (2000)]; Но насчет того , будто ваше требование будет един-

Рис. 2. Распределение по годам количества употреблений сочетания про то , что

№

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС

РУССКОГО ЯЗЫКА

Р ас пр ед ел е н и е п о год ам (ч астота н а ми л л и о н сл ов о ф ор м)

кассет на расстоянии 1 от того на расстоянии 1 от-ст с

Годы от 1800 до 2012 со стлахгаанием 3 * [ построить |

Рис. 3. Распределение по годам количества употреблений сочетания насчет того , что

Рис. 4. Распределение по годам количества употреблений сочетания о том , чтобы

ственным , вы согрешили: вы послали к нему переночевать Крапиву в ночь накануне преступления [Н. Н. Шпанов. Ученик чародея (1935-1950)].

Возможность использования союза как в подобных скрепах не всегда очевидна, так как слово как в одних и тех же контекстах можно интерпретировать и как союз, и как союзное слово, например: А отца всё тянуло поговорить о том , как они глупо прожили жизнь... [Ирина Муравьева. Мещанин во дворянстве (1994)]. В этом предложении замена на союз что возможна: поговорить о том , что они глупо прожили жизнь . Однако и значение меры и степени также допустимо: поговорить о том , насколько они глупо прожили жизнь , хотя порядок слов здесь вроде бы указывает на предпочтение интерпретации этого слова как союза, поскольку значение меры и степени относится к наречию глупо и средство его выражения должно находиться непосредственно перед ним, ср.: Та , плача и смеясь , заговорила о том , как бесчестно поступил он , когда сталкивал её в овраг [Анатолий Азольский.

Лопушок // Новый Мир. 1998]. В этом предложении более вероятна интерпретация как в роли союзного слова, потому что оно непосредственно примыкает к наречию бесчестно : заговорила о том , насколько бесчестно поступил он... При другом порядке слов возможно понимание как союза: заговорил о том , как он бесчестно поступил...

Итак, союзный компонент в составе изъ-яснительно-топикальных скреп также может варьировать, образуя ряд как минимум из трех членов: что , чтобы , будто и предположительно как , значение которого, в отличие от что , предполагает длительность течения события. Возможно, окказионально здесь допустимы и другие союзы.

Представим список изъяснительно-топи-кальных скреп, который может быть продолжен:

о том , что / чтобы / будто / *как и др. про то , что / чтобы / будто / *как и др. насчет того , что / чтобы / будто / *как и др.

Итак, представление о главенствующей роли показателя связи в модели сложного предложения приводит к перераспределению типов конструкций внутри класса изъяснительных СПП. Мы возвращаемся к давней традиции, восходящей еще к трудам А. М. Пешковского, в соответствии с которой классификация сложных предложений проводится по типу связи: с союзным подчинением и относительным подчинением, или, в терминологии «Русской грамматики» 1980 г., местоименной связью [Русская грамматика, 1980. С. 508]. В построениях с союзными словами при указательном местоимении то 1 предметной семантики реализуется отождествительно-анафорическая связь, в «Русской грамматике» 1980 г. она называется местоименно-интенсифицирую-щей. Изъяснительные отношения в таких предложениях осложнены элементом усилительного значения, это изъяснительно-интенсифицирующие отношения [Там же. С. 511]. Наличие лексемы оперирования информацией не приводит к формированию модус-диктумной структуры. Возникает вопрос о целесообразности / нецелесообразности пересмотра оснований классификации и исключении этих предложений из класса изъяснительных вообще. При кардинальном решении этой проблемы подобные конструкции могут пополнить разряд отождест-вительных местоименно-соотносительных предложений. Компромиссный вариант позволит объединить их с изъяснительными предложениями с вопросительной придаточной частью, показателем связи в которых являются союзные слова и вопросительная частица ли , например: Андрей Николаевич спросил , что от него требуется [Анатолий Азольский. Лопушок // Новый Мир. 1998]; Андрей Николаевич не знал ( того ), что от него требуется .

Изъяснительные предложения с союзной связью делятся на две группы: 1) собственно-изъяснительные, в которых позиция Т-местоимения факультативна или невозможна; 2) изъяснительно-топикальные с союзами типа о том , что , в составе которых Т-местоимение является частью сформировавшегося союза, аналогично тому, как признаются уже устоявшимися союзы типа вместо того что (заместительный), кроме того что (ограничительный), за то что (санкции) и им подобные.

На наш взгляд, скрепы типа о том , что , о том , чтобы и др., рассмотренные в этом ряду, уже можно считать союзами, они подтверждают наблюдения М. И. Черемисиной и Т. А. Колосовой, высказанные 30 лет назад: «Формирование новых скреп регулярно осуществляется за счет втягивания местоимений. Союзные функции естественно развиваются у слов с релятивной семантикой, выражающих отношения между какими-либо объектами. К таким словам по своей природе относятся местоимения, прямо не называющие предметов, явлений, признаков, но указывающие на них через их соотнесенность с чем-то другим. Большинство русских союзов имеет местоименное происхождение в силу природной синтаксичности местоимений». В результате процессов переразложения и опрощения в сложноподчиненном предложении «образовалось большинство вторичных союзов: сложная конструкция как целое сохраняется, но границы между ее частями проходят иначе, чем раньше. В результате нового членения словá и целые словосочетания из главной части уходят в придаточную, объединяясь с подчинительным союзом: потому что , оттого что , благодаря тому что , несмотря на то что , вместо того чтобы , в то время как и многие другие. Процесс опрощения мы видим в том, что слова, “перетянутые” из главной части в придаточную, становясь компонентами скрепы, теряют лексическую самостоятельность, принадлежность к определенной части речи и уподобляются анна-литическим морфемам – частям “аналитического слова”, т. е. функтива-скрепы» [Черемисина, Колосова, 1987. С. 125].

На вопрос М. И. Черемисиной «Можно ли считать изъяснительные конструкции с то и без то вариантами одной и той же модели-инварианта?» утвердительно можно ответить, только имея в виду собственноизъяснительные предложения, в составе главной части которых Т-местоимение факультативно и появляется в связи с особенностями структуры или актуального членения. Так формируется грамматическая парадигма собственно-изъяснительных предложений. Им противопоставлены изъ-яснительно-топикальные предложения, в которых используются союзы с обязательной Т-местоименной частью. Их парадигма формируется на других основаниях.

DELIBERATIVE JOINT О ТОМ , ЧТО

AND MODEL OF COMPLEX SENTENCES WITH OBJECT CLAUSES

On the basis of syntactic joint differentiation in complex sentences with object clauses, sentences with proper object clauses, object-topical clauses and interrogative object clauses may be differentiated. The joint о том , что , which is included in the subordinate clause, serves as a marker of sentences with object-topical clauses. The pronoun то only formally belongs to the superordinate clause and is actually used to express the deliberative relations between clauses, which denote the theme of the statement in the most general way. The article describes the possible variations of this joint and discusses the variations of models of various object clause types.

Список литературы Делиберативная скрепа о том, что и модель изъяснительных сложноподчиненных предложений

- Всеволодова М. В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса: фрагмент прикладной (педагогической) модели языка: Учебник. М.: Изд-во МГУ, 2000.

- Грамматика современного русского литературного языка. М.: Наука, 1970.

- Дебренн М. Изъяснительные полипредикативные конструкции в русском языке и роль местоимения то в них: Дис.. канд. филол. наук. Новосибирск, 1985.

- Иванчикова Е. А. О структурной факультативности и структурной обязательности в синтаксисе // Вопросы языкознания. 1965. № 5.

- Ильенко С. Г., Левина И. Н. Лексико-синтаксический словарь русского языка: Модели сложноподчиненного предложения. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. 440 с.

- Красных В. И. Об употреблении коррелятов в изъяснительных сложных предложениях // Русский язык в национальной школе. 1971а. № 3. С. 75-81.

- Красных В. И. Сложноподчиненные изъяснительные предложения в современном русском языке: Автореф. дис.. канд. филол. наук. М., 1971б. 27 с.

- Кузнецова Е. С. Полисемия русских предложений, построенных по структурной схеме N1 Vf N4 N3: Автореф. дис.. канд. филол. наук. Новосибирск, 2006.

- Мигирин В. Н. Соотносительные слова // Изв. Крымского пед. ин-та им. М. В. Фрунзе. Симферополь, 1949. Т. 14. С. 89-94.

- Русская грамматика: В 2 т. М.: Наука, 1980. Т. 2.

- Черемисина М. И. Некоторые вопросы теории сложного предложения. Новосибирск, 1979. 81 с.

- Черемисина М. И. Об изъяснительной конструкции с факультативным управляемым местоимением то // Функциональный анализ синтаксических структур: Сб. науч. тр. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1982. С. 3-21.

- Черемисина М. И., Колосова Т. А. Очерки по теории сложного предложения. Новосибирск: Наука, 1987.

- Шмелева Т. В. Семантический синтаксис. Текст лекций. Красноярск, 1988.