Демографическая характеристика ценопопуляций астрагала рогоплодного (Astragalus cornutus Pall., Fabaceae) в Самарской области

Автор: Ильина В.Н.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 1 т.26, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены многолетние данные по онтогенетической структуре природных популяций редкого в самарской флоре Astragalus cornutus Pall. ( Fabaceae ). Многие популяции вида в Самарской области - зрелые или стареющие, неполночленные, с высоким уровнем генеративных особей и средним уровнем виталитета, возобновление особей обычно достаточное для нормального развития исследованных популяций.

Природоохранный статус, популяция, численность, возобновление, виталитет, антропогенные факторы, красная книга, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148315044

IDR: 148315044 | УДК: 581.9(476)

Текст краткого сообщения Демографическая характеристика ценопопуляций астрагала рогоплодного (Astragalus cornutus Pall., Fabaceae) в Самарской области

Флора Самарской области содержит значительное число редких видов (Саксонов и др., 2003, 2004 а-д, 2005 а, б, 2006 б-д, 2007, 2008, 2014; Устинова и др., 2004 а, б; Красная книга…, 2007; Плаксина и др., 2007, 2009, 2012; Васюков, 2009, 2012; Кудашкина, Плаксина, 2009; Калашникова, Плаксина, 2010; Кузо-венко, Кузовенко, 2010; Юрицина, Саксонов, 2010; Саксонов, Сенатор, 2012; Сидякина, 2013; Корчикова и др., 2014; Митрошенкова, 2014; Ильина, Митро-шенкова, 2015; Родионова, 2015 и др.). Они требуют пристального внимания и охраны местообитаний.

Ботаниками региона осуществляются биологический, экологический и аре-алогический мониторинг представителей, их популяций и сообществ (Папчен-ков, Соловьева, 1995; Дамрин и др., 2003; Соловьева, 2003, 2005, 2008; Ильина Н. и др., 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012; Ильина В. и др., 2006, 2012, 2013; Соловьева и др., 2006; Симонова и др., 2008; Матвеев и др., 2009; Савенко, Сена-

тор, 2009; Матвеева, 2010, 2013, 2014; Лысенко, Митрошенкова, 2011; Иванова, 2012; Кулешова, Митрошенкова, 2012, 2013; Конева, Сидякина, 2013; Макарова и др., 2013; Соловьева, Лапиров, 2013; Ясюк, Митрошенкова, 2013; Митрошен-кова, Моськина, 2014; Митрошенкова, Ясюк, 2014; Плаксина, 2014; Соловьева и др., 2014; Васюков и др., 2015 а, б, в; Головлев, 2015; Головлев, Прохорова, 2015; Киселева, 2015; Котельникова, 2015, 2016; Саксонов и др., 2015 а, б, 2016; Сенатор, 2015; Сидякина и др., 2015, 2016).

Исследования природных ценотических популяций редких видов растений являются основой для разработки способов охраны биологического разнообразия и рационального использования природных ресурсов, выявления особенностей сохранения и принципов восстановления растительного покрова на нарушенных землях, определения адаптационных характеристик видов растений к факторам среды в природных условиях и при их интродукции и т.д. На кафедре биологии, экологии и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета (ранее СГПУ, ПГСГА) накоплены обширные оригинальные данные по структуре популяций и онтоморфогенезу редких степных видов Самарской флоры (Родионова, Ильина, 2013; Ильина, 2014 а, б, 2015 а-в).

Астрагал рогоплодный ( Astragalus cornutus Pall., Fabaceae ) включен в Красную книгу Самарской области (далее СО) со статусом редкости 4/Г – редкий вид со стабильной численностью (Саксонов и др., 2004 б; Красная книга…, 2007). В области его популяции являются краевыми (северная граница ареала). Нами даны рекомендации по изменению статуса вида в Красной книге региона -4/В – редкий вид с численностью, колеблющейся по годам (Ильина, 2014 а). В последствии критерии редкости для второго издания Красной книги были изменены – мы поддерживаем решение коллег о присвоении статуса 3 (редкий вид).

В СО вид отмечен в Предволжье и Заволжье. Алексеевский р-н (Сенатор и др., 2010), Большечерниговский (Зеленая книга…, 1995; Ильина и др., 2007; Саксонов, 2007; Кузовенко, Кузовенко, 2010; Кузовенко и др., 2012; Ильина, Митрошенкова, 2015), Богатовский (Корчикова и др., 2014), Елховский (Саксонов и др., 2005 в, 2006 г; Ильина и др., 2007; Шаронова, Курочкин, 2014; Родионова, 2015), Исаклинский (Ильина и др., 2007; Саксонов и др., 2007), Кинельский (Ильина и др., 2004, 2007; Юрицина, Саксонов, 2010; Ильина, Митрошенкова, 2015; Ильина, Митрошенкова, 2017), Камышлинский (Саксонов и др., 2007), Красноярский (Ильина и др., 2007; Саксонов, 2007; Саксонов и др., 2008; Ильина, Митрошенкова, 2015), Клявлинский (Саксонов и др., 2007), Нефтегорский (Васюков и др., 2015 а), Похвистневский (Зеленая книга…, 1995; Ильина, 2003; Ильина и др., 2005, 2006, 2007; Саксонов, 2007; Саксонов и др., 2006 г, 2007; Кудашкина, Плаксина, 2009; Ильина, Митрошенкова, 2015), Сергиевский (Митро-шенкова, 2014), Сызранский (Саксонов и др., 2014), Шенталинский (Саксонов и др., 2008); Шигонский (Плаксина, 1998; Ильина и др., 2007; Саксонов и др., 2007; Калашникова, Плаксина, 2010).

Исследования ценопопуляций проводились нами в 2008-2014 гг. (гора Копейка – 2009-13 (всего 24 ЦП); Верховой овраг – 2008-10, 2013 (11 ЦП); Чубов-ская луговая степь – 2008-11 (6 ЦП); гора Шиланская – 2008-10 (6 ЦП); гора Красная – 2008, 2010, 2013 (9 ЦП); гора Лысая – 2008, 2010, 2013 (10 ЦП); гора

Зеленая – 2008, 2010, 2013-14 (14 ЦП); урочище Верхние Скрипали – 2009, 2011 гг. (4 ЦП)). Названные природные комплексы выполняют роль рефугиумов степной флоры в бассейне Средней Волге.

В обследованных местообитаниях отмечаются различные по численности и занимаемой площади популяции вида. В основном они состоят из нескольких локальных участков (локусов, ценопопуляций).

Популяции A. cornutus в условиях, близких к оптимальным, молодые нормальные полночленные с одновершинным центрированным спектром с максимумом на молодых генеративных особях (42%). Генеративные особи в составе популяций занимают ведущее положение (75%). При возрастании нагрузки на местообитания популяции переходят в зрелые нормальные неполночленные с прерывистым одновершинным правосторонним спектром с максимумом на зрелых генеративных растениях (45%). В спектре наблюдается небольшой пик на виргинильных особях (14,5%) (Ильина, 2015 а). Генеративное ядро популяций – более 80%. Отсутствуют проростки, ювенильные и имматурные растения. Факторами, вызывающими изменения структуры популяций, являются сенокошение, пожоги, перевыпас и рекреация. В благоприятные годы увеличивается процент проростков, за счет чего происходит сдвиг онтогенетических спектров влево. Но вскоре число особей приближается к исходному в связи с элиминацией или достижением растениями более «зрелых» стадий. Регрессивные ценопопу-ляции отличаются невысокой численностью.

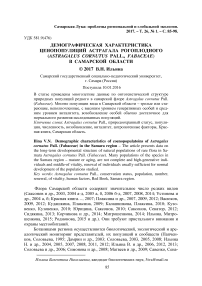

На рисунке представлен базовый онтогенетический спектр ценопопуляций A. cornutus в Самарской области . Для изученных популяций характерен одновершинный центрированный полночленный спектр с максимумом на зрелых генеративных растениях (44,6%).

Рис. Базовый онтогенетический спектр популяций A. cornutus (%)

В табл. 1 приведены данные по онтогенетической структуре ценопуляций астрагала. В большинстве случаев в популяциях вида отсутствуют проростки и ювенильные растения, в некоторых из них не отмечены также и имматурные особи в связи с быстротечностью онтогенетического состояния и большей

Соотношение особей разных онтогенетических групп в популяциях A. cornutus

Таблица 1 (начало)

|

№ п/п |

Местообитание, год исследования, количество обследованных ЦП |

Онтогенетический состав популяций (%) |

Жизненность ценопопуляции |

||||||||

|

p |

j |

im |

v |

g1 |

g2 |

g3 |

ss |

s |

|||

|

1 |

Гора Копейка – 2009 (4) |

- |

- |

2,0 |

8,4 |

13,1 |

45,2 |

25,5 |

4,4 |

1,4 |

3 |

|

2 |

Гора Копейка – 2010 (5) |

- |

2,5 |

5,6 |

12,8 |

20,8 |

40,7 |

14,4 |

1,6 |

1,6 |

3 |

|

3 |

Гора Копейка – 2011 (5) |

- |

- |

7,1 |

8,2 |

20,1 |

43,1 |

16,2 |

3,2 |

2,1 |

3 |

|

4 |

Гора Копейка – 2012 (5) |

- |

- |

- |

17,7 |

10,4 |

51,8 |

16,9 |

1,9 |

1,3 |

3 |

|

5 |

Гора Копейка – 2013 (5) |

- |

- |

3,5 |

7,5 |

20,4 |

40,5 |

23,7 |

3,0 |

1,4 |

3 |

|

6 |

Верховой овраг – 2008 (2) |

- |

- |

5,3 |

15,8 |

15,3 |

45,4 |

16,8 |

1,0 |

0,4 |

3 |

|

7 |

Верховой овраг – 2009 (2) |

- |

4,2 |

7,6 |

11,8 |

14,4 |

45,9 |

13,6 |

1,8 |

0,7 |

3 |

|

8 |

Верховой овраг – 2010 (3) |

- |

- |

4,7 |

13,3 |

14,6 |

44,8 |

16,2 |

2,5 |

3,9 |

3 |

|

9 |

Верховой овраг – 2013 (4) |

- |

1,5 |

5,5 |

13,4 |

16,1 |

47,5 |

13,8 |

1,6 |

0,6 |

3 |

|

10 |

Чубовская луговая степь – 2008 (1) |

- |

2,5 |

10,3 |

12,5 |

15,9 |

43,9 |

12,9 |

1,5 |

0,5 |

2 |

|

11 |

Чубовская луговая степь – 2009 (1) |

- |

- |

3,5 |

12,4 |

18,6 |

49,5 |

13,8 |

1,6 |

0,6 |

2 |

|

12 |

Чубовская луговая степь – 2010 (2) |

2,2 |

2,2 |

5,2 |

12,1 |

12,1 |

45,7 |

13,3 |

3,6 |

3,6 |

2 |

|

13 |

Чубовская луговая степь – 2011 (2) |

- |

- |

4,4 |

12,7 |

21,7 |

35,3 |

20,9 |

3,2 |

1,8 |

2 |

|

14 |

Шиланская гора – 2008 (2) |

1,3 |

1,3 |

3,3 |

15,2 |

14,6 |

44,5 |

17,5 |

1,5 |

0,8 |

2 |

|

15 |

Шиланская гора – 2009 (2) |

- |

4,3 |

6,0 |

10,6 |

18,5 |

43,7 |

13,3 |

2,4 |

1,2 |

2 |

|

16 |

Шиланская гора – 2010 (2) |

- |

- |

- |

10,8 |

20,4 |

39,7 |

21,5 |

2,2 |

5,4 |

2 |

|

17 |

Гора Красная – 2008 (3) |

1,5 |

4,0 |

6,3 |

10,3 |

16,5 |

42,2 |

16,3 |

1,4 |

1,4 |

3 |

|

18 |

Гора Красная – 2010 (3) |

1,6 |

4,2 |

3,8 |

15,3 |

11,2 |

46,3 |

14,4 |

1,6 |

1,6 |

3 |

Окончание таблицы 1

|

№ п/п |

Местообитание, год исследования, количество обследованных ЦП |

Онтогенетический состав популяций (%) |

Жизненность ценопопуляции |

||||||||

|

p |

j |

im |

v |

g1 |

g2 |

g3 |

ss |

s |

|||

|

19 |

Гора Красная – 2013 (3) |

1,5 |

3,5 |

6,3 |

11,3 |

16,5 |

43,2 |

14,7 |

1,5 |

1,5 |

3 |

|

20 |

Гора Лысая – 2008 (4) |

- |

- |

4,1 |

17,3 |

12,8 |

40,4 |

19,9 |

2,5 |

3,0 |

4 |

|

21 |

Гора Лысая – 2010 (3) |

- |

- |

- |

6,5 |

12,5 |

52,5 |

21,2 |

2,3 |

5,0 |

4 |

|

22 |

Гора Лысая – 2013 (3) |

- |

1,8 |

1,5 |

13,2 |

9,7 |

50,4 |

21,5 |

1,6 |

0,3 |

4 |

|

23 |

Гора Зеленая – 2008 (4) |

1,4 |

2,2 |

4,0 |

5,6 |

18,2 |

44,9 |

19,3 |

2,2 |

2,2 |

4 |

|

24 |

Гора Зеленая – 2010 (4) |

- |

- |

- |

13,6 |

13,6 |

41,7 |

28,0 |

1,2 |

1,9 |

4 |

|

25 |

Гора Зеленая – 2013 (3) |

- |

- |

3,5 |

17,2 |

9,7 |

48,7 |

13,6 |

3,1 |

4,2 |

4 |

|

26 |

Гора Зеленая – 2014 (3) |

- |

- |

4,1 |

17,3 |

12,8 |

40,4 |

19,9 |

2,5 |

3,0 |

4 |

|

27 |

Урочище Верх. Скрипали – 2009 (3) |

- |

- |

- |

10,6 |

11,7 |

45,5 |

27,2 |

3,1 |

1,9 |

2 |

|

28 |

Урочище Верх. Скрипали – 2011 (1) |

- |

4,0 |

4,0 |

12,0 |

8,0 |

46,0 |

14,0 |

10,0 |

2,0 |

3 |

|

Среднее значение |

0,3 |

1,4 |

4,0 |

12,3 |

15,1 |

44,6 |

17,9 |

2,5 |

1,9 |

2,9 |

|

Таблица 2 (начало)

Особенности демографической структуры популяций A. cornutus

|

№ п/п |

Местообитание, год исследования, количество обследованных ЦП |

Демографические показатели популяций |

||||||

|

p-v, % |

g1-g3, % |

ss-s, % |

Iз, % |

Iв, % |

S b, % |

Тип популяции |

||

|

1 |

Гора Копейка – 2009 (4) |

10,4 |

83,8 |

5,8 |

11,6 |

12,4 |

100,0 |

Нормал. зрелая |

|

2 |

Гора Копейка – 2010 (5) |

20,9 |

75,9 |

3,2 |

26,4 |

27,5 |

97,5 |

Нормал. зрелая |

|

3 |

Гора Копейка – 2011 (5) |

15,3 |

79,4 |

5,3 |

18,1 |

19,3 |

100,0 |

Нормал. зрелая |

|

4 |

Гора Копейка – 2012 (5) |

17,7 |

79,1 |

3,2 |

21,5 |

22,4 |

100,0 |

Нормал. зрелая |

|

5 |

Гора Копейка – 2013 (5) |

11,0 |

84,6 |

4,4 |

12,4 |

13,0 |

100,0 |

Нормал. зрелая |

|

6 |

Верховой овраг – 2008 (2) |

21,1 |

77,5 |

1,4 |

26,6 |

27,2 |

100,0 |

Нормал. зрелая |

|

7 |

Верховой овраг – 2009 (2) |

23,6 |

73,9 |

2,5 |

30,9 |

31,9 |

95,8 |

Нормал. зрелая |

|

8 |

Верховой овраг – 2010 (3) |

18,0 |

75,6 |

6,4 |

21,9 |

23,8 |

100,0 |

Нормал. зрелая |

|

9 |

Верховой овраг – 2013 (4) |

20,4 |

77,4 |

2,2 |

25,1 |

26,4 |

98,5 |

Нормал. зрелая |

|

10 |

Чубовская луговая степь – 2008 (1) |

25,3 |

72,7 |

2,0 |

33,9 |

34,8 |

97,5 |

Нормал. зрелая |

|

11 |

Чубовская луговая степь – 2009 (1) |

15,9 |

81,9 |

2,2 |

18,9 |

19,4 |

100,0 |

Нормал. зрелая |

|

12 |

Чубовская луговая степь – 2010 (2) |

21,7 |

71,1 |

7,2 |

27,7 |

30,5 |

95,6 |

Нормал. зрелая |

|

13 |

Чубовская луговая степь – 2011 (2) |

17,1 |

77,9 |

5,0 |

20,6 |

21,9 |

100,0 |

Нормал. зрелая |

|

14 |

Шиланская гора – 2008 (2) |

21,1 |

76,6 |

2,3 |

26,7 |

27,9 |

97,4 |

Нормал. зрелая |

|

15 |

Шиланская гора – 2009 (2) |

20,9 |

75,5 |

3,6 |

26,4 |

27,7 |

95,7 |

Нормал. зрелая |

|

16 |

Шиланская гора – 2010 (2) |

10,8 |

81,6 |

7,6 |

12,1 |

13,2 |

100,0 |

Нормал. зрелая |

|

17 |

Гора Красная – 2008 (3) |

21,1 |

76,1 |

2,8 |

26,7 |

27,7 |

94,5 |

Нормал. зрелая |

Окончание таблицы 2

В таблице 2 указаны некоторые демографические характеристики популяций (доля прегенеративных, генеративных и постгенеративных растений). Пре-генеративная группа особей составляет в среднем около 18% (6,5-25,3%) от общей численности, генеративная – 77,6% (71,1-86,2%), постгенеративная – только 4,4% (в пределах от 1,4 до 7,6%). Средний индекс замещения особей в ценопо-пуляциях – 21,6 % (от 6,9 до 33,2%), средний индекс возрастности – 23,2 % (7,534,6 %), индекс стабильности популяции – 98,3% (от 92,2 до 100% (чем меньше новых растений появляется в ЦП, тем выше показатель)). Для географических популяций характерен нормальный зрелый тип. Однако отдельные ценопопуля-ции являются нормальными стареющими (на горе Копейке, горе Красной, горе Зеленой, в Чубовской луговой степи, ур. Верхние Скрипали).

Предгенеративная группа особей занимала высокие позиции в популяции на горе Копейке (2010), на Верховом овраге (2008), на Красной горе (2008, 2010, 2013), на Зеленой горе (2014). Низкие показатели отмечены на Лысой горе (2010), на горе Копейке (2009, 2013), Шиланской горе (2010), в Верхних Скрипалях (2009).

Наибольшая доля генеративных растений отмечена в популяции на Лысой горе (2010 год), самый низкий показатель характерен для ЦП на Красной горе (2010) и Зеленой горе (2013). Группа субсенильных растений не занимает доминирующих позиций, однако в Верхних Скпипалях в 2011 г. достигала 12 % от общей численности особей.

Замещение и восстановление особей в популяциях идет медленными темпами, однако превысило 30% в популяциях Верхового оврага (2009), Чубовской луговой степи (2008) Красной горы (2010). Самые низкие значения индексов замещения и восстановления определены в популяциях на горе Копейке (2009, 2013), на Шиланской горе (2010), на Лысой горе (2010), в Верхних Скрипалах (2009).

В заключении следует отметить, что, хотя онтогенетическая структура популяций A. cornutus в Самарской области и имеет флуктуационную динамику, но численность особей в них неуклонно снижается. Вид в регионе требует более тщательной охраны и дальнейшего изучения.

Список литературы Демографическая характеристика ценопопуляций астрагала рогоплодного (Astragalus cornutus Pall., Fabaceae) в Самарской области

- Васюков В.М. Эндемичные растения Приволжской возвышенности//Раритеты флоры Волжского бассейна: Доклады участников Рос. науч. конф. Тольятти, 2009. С. 23-25.

- Васюков В.М. Редкие, исчезающие виды флоры Приволжской возвышенности//Раритеты флоры Волжского бассейна: Доклады участников II Рос. науч. конф. Тольятти, 2012. С. 36-53.

- Васюков В.М., Саксонов С.В. Thymus dubjanskii и T. zheguliensis (Lamiaceae) в Среднем Поволжье//Бот. журн. 2013. Т. 98, № 4. С. 503-507.

- Васюков В.М., Иванова А.В., Лысенко Т.М. К флоре Сыртового Заволжья//Самарский науч. вестн. 2015 а. № 2 (11). С. 45-47.

- Васюков В.М., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Эндемичные растения бассейна Волги//Фиторазнообразие Восточной Европы. 2015 б. Т. 9, № 3. С. 27-43.