Демографическая структура ценопопуляций орхидей у оз. Глухое (Андреапольский район, Тверская область)

Автор: Хомутовский Максим Игоревич

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты обследования ценопопуляций 6 видов орхидных, обнаруженных в 2014 г. в окр. дер. Монино у оз. Глухое (Андреапольский район, Тверская область). На основе организменных и популяционных признаков дана оценка современного состояния ценопопуляций. Местообитание редких видов рекомендовано к охране.

Орхидные редкие виды ценопопуляция тверская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148314551

IDR: 148314551 | УДК: 574.3:582.594(470.331)

Текст научной статьи Демографическая структура ценопопуляций орхидей у оз. Глухое (Андреапольский район, Тверская область)

Поступила в редакцию 16.05.2015

В последние десятилетия интенсивная деятельность человека оказывает сильное влияние на окружающую среду. Трансформация местообитаний и, как следствие, снижение численности популяций видов или их исчезновение приводит к обеднению локальных флор. С начала XXI в. накоплен достаточно большой объем фактического материла по флоре верховьев р. Западная Двина, выявлены новые адвентивные виды и местонахождения редких и исчезающих видов. Помимо стандартных флористических исследований на данной территории в рамках ведения Красной книги Тверской области на протяжении ряда лет проводятся мониторинговые наблюдения за популяциями редких видов. Кроме того, при обнаружении новых популяций таких видов, как правило, оценивают их численность, определяют площадь, которую они занимают, а также плотность. На модельных участках закладываются пробные площадки, делают геоботанические описания и отмечают соотношение онтогенетических групп в популяциях изучаемых видов. Подобные данные помогут в будущем при повторной оценке таких популяций выявить тенденцию сокращения или увеличения численности особей как в определенной точке, так и на территории в целом.

В ходе одной из экспедиций летом 2014 г. около оз. Глухое было обнаружено 6 видов орхидей: Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, D.maculata (L.) Soó, Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb., Epipactispalustris (L.) Crantz, Listera ovata(L.) R. Br., Malaxismonophyllos (L.) Sw. Озеро Глухое расположено на западе от дер. Монино Андреапольского района Тверской области. Склоны холмов, окружающих озеро большей частью покрыты лесной растительностью. Неровный рельеф характерен в целом для всей западной части Тверской области, так как формировался по мере отступления Валдайского ледника. В древесном ярусе отмечены широколиственные породы. В настоящий момент широколиственные леса на территории Валдайской возвышенности сохранились лишь небольшими фрагментами, поэтому место исследований можно считать уникальным. В связи с тем, что 3 вида занесены в Красную книгу Тверской области (2002), а другие виды подлежат мониторинговым наблюдениям на территории области, целью настоящих исследований стало изучение популяций и дать оценку их современному состоянию.

Материал и методы исследования

Популяции видов характеризовали в пределах конкретных ценозов – ценопопуляции (ЦП) (Ценопопуляции…, 1988). В качестве элементарной единицы исследуемых видов

принята особь у видов со стеблекорневыми тубероидами и парциальный побег для корневищных видов. Подсчет особей проводили с учетом их онтогенетического состояния. Возрастные состояния выделены, согласно работам Т.А. Работнова (1950), А.А. Уранова (1975) и его учеников (Ценопопуляции…, 1988) с учетом специфических особенностей для орхидных (Вахрамеева, Денисова, 1983; Вахрамеева и др., 1987). На основании комплекса морфометрических показателей надземной сферы растения, которые в целом совпали с литературными данными (Вахрамеева, 2000; Варлыгина, 1995; Вахрамеева и др., 1993; 1997; Вахрамеева, Загульский, 1995), выделены следующие возрастные состояния: j – ювенильное, im – имматурное, v – взрослое вегетативное (включает вирги-нильные и временно не цветущие генеративные растения), g – генеративное и s – сенильное. Подсчет проростков во избежание нарушения местообитаний не проводили. Для оценки состояния ЦП рассчитывали следующие демографические показатели: общую среднюю и максимальную плотность ЦП на 1 м2, индекс восстановления ( I в) (Жукова, 1987), отражающий степень семенного возобновления в ЦП, индексы возрастности (Δ) (Уранов, 1975) и эффективности (ω) (Животовский, 2001). Для уточнения типа ЦП применяли классификацию «дельтаомега» (Животовский, 2001). Полученные данные обрабатывали с использованием пакета программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel 2007.

Результаты и их обсуждение

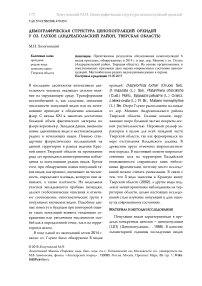

Ценопопуляция Malaxismonophyllos была отмечена у северного берега озера в ольшанике разнотравном и занимала площадь около 30 м2. Общее проективное покрытие травянистого яруса составило 5-20%. В нем отмечены такие виды как: Pyrolarotundifolia L., ParisquadrifoliaL., GeumrivaleL., Menyanthes trifoliata L., Angelica sylvestris L. Особи M. monophyllos на данной территории располагались крайне неравномерно и, в основном, одиночно, что характерно для вида (Вахра- меева и др., 2014). Общая численность цено-популяции составила всего 10 особей, а плотность в среднем – 0,67 особей/м2 (максимальная плотность была 2 особи/ м2). Возрастной спектр полночленный, бимодальный с преобладанием генеративных особей (рис. 1). В изученных ценопопуляциях на территории Андреапольского района численность была гораздо выше (Хомутовский, 2012a). Вероятнее всего этот вид появился здесь совсем недавно, а благоприятные условия (низкий процент ОПП травянистого яруса, постоянное увлажнение богатого гумусом субстрата за счет озера) позволят в будущем увеличить численность. Современное состояние вида в целом на территории Тверской области неоднозначно. С одной стороны, численность в некоторых из изученных ценопопуля-ций сокращается. Эта тенденция отмечена и в других частях ареала (Ефимов, 2012; Вахрамеева и др., 2014). Кроме того, вырубка лесов, сильная рекреационная нагрузка, а также процесс зарастания территории снижают число местообитаний вида. С другой, особи M. monophyllos малозаметны и при маршрутном обследовании территорий могут проглядываться, от чего число местонахождений в области, вероятно, занижено.

Кроме M. monophyllosв этом ольшанике были обнаружены Dactylorhiza fuchsii и Listera ovata. Особи D.fuchsii занимали площадь около 50 м2. Общее проективное покрытие травянистого яруса также было невысоким – 15-40%. Максимальная плотность ЦП составила 10,0 особей/м2, а средняя – 4,7 особей/м2. В целом число особей в изученной ЦП составило 48. В онтогенетическом спектре преобладала группа взрослых вегетативных и временно не цветущих особей (рис. 1), тогда как в базовом возрастном спектре ЦП этого вида на территории Валдайской возвышенности преобладали генеративные особи. Среди изученных нами ЦП сходный спектр был отмечен и наблюдался в течение нескольких лет лишь у одной, произрастающей в березняке с примесью ясеня (Хомутовский, 2013). С другой стороны, преобладание взрослых вегетативных особей в базовом спектре построенном на основе наблюдений, проведенных в разных частях ареала вида на территории России наиболее типично (Вахрамеева и др., 2014). ЦП L. ovata занимала немного меньшую площадь по сравнению с предыдущим видом (около 35 м2) и насчитывала 83 побега. В возрастном левостороннем спектре преобладала группа побегов в имма-турном состоянии (37,4%). Индекс восстановления оказался достаточно высоким (табл.), что говорит об успешном семенном возобновлении в ЦП. Однако, для этого вида не типично преобладание в онтогенетиче- ском спектре молодых растений. В ЦП, обнаруженной на отвалах у карьера в окрестностях дер. Кремено (Андреапольский р-н), в первые 3 года наблюдений преобладали побеги в ювенильном состоянии, однако, после их процент снизился и в спектре стала преобладать группа взрослых вегетативных и временно не цветущих побегов, что скорее всего связано с засухой летом 2010 г. Преобладание молодых особей в исследуемой ЦП L. ovata, вероятно, носит временных характер и связано с «волнами возобновления».

Таблица. Характеристика ценопопуляций орхидных у оз. Глухое в 2014 г.

Characteristics of coenopopulations of orchids near the Glukhoe lake in 2014

|

ЦП |

n |

Х ср ( Х max ) |

X п |

X Г |

I в |

∆ |

ω |

Тип ЦП |

|

Dactylorhizafuchsii |

48 |

4,7 (10) |

2,8 |

1,8 |

3,0 |

0,17 |

0,43 |

Молодая |

|

Dactylorhizamaculata |

584 |

7,3 (21) |

5,5 |

1,8 |

3,7 |

0,15 |

0,38 |

» |

|

Epipactispalustris |

585 |

12,5 (23) |

8,5 |

4,0 |

3,3 |

0,16 |

0,41 |

» |

|

Listera ovata |

83 |

3,5 (7) |

2,7 |

0,8 |

5,9 |

0,11 |

0,30 |

» |

|

Malaxismonophyllos |

10 |

0,7 (2) |

0,5 |

0,2 |

1,5 |

0,18 |

0,46 |

» |

|

Platantherachlorantha |

56 |

2,2 (5) |

1,3 |

0,8 |

6,9 |

0,12 |

0,28 |

» |

Прим.: n – численность ЦП; Хср – общая средняя и максимальная ( Хmax ) плотность растений, особей/1кв.м; Xп – плотность прегенеративной фракции, особей/1кв.м; XГ – плотность генеративной фракции, особей/1кв.м; Iв – индекс восстановления; ∆ – индекс возрастности; ω – индекс эффективности.

□j Sim 0v 0g

Рис. 1. Спектры онтогенетических состояний четырех видов орхидей

Ontogenetic spectrum of the four species of orchids

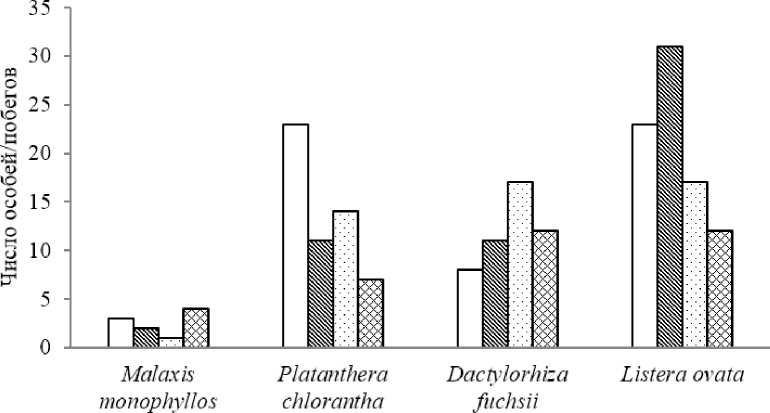

Рис. 2. Спектр онтогенетических состояний Dactylorhizamaculata Ontogenetic spectrum of the population of Dactylorhizamaculata

□ j В im □ v В g

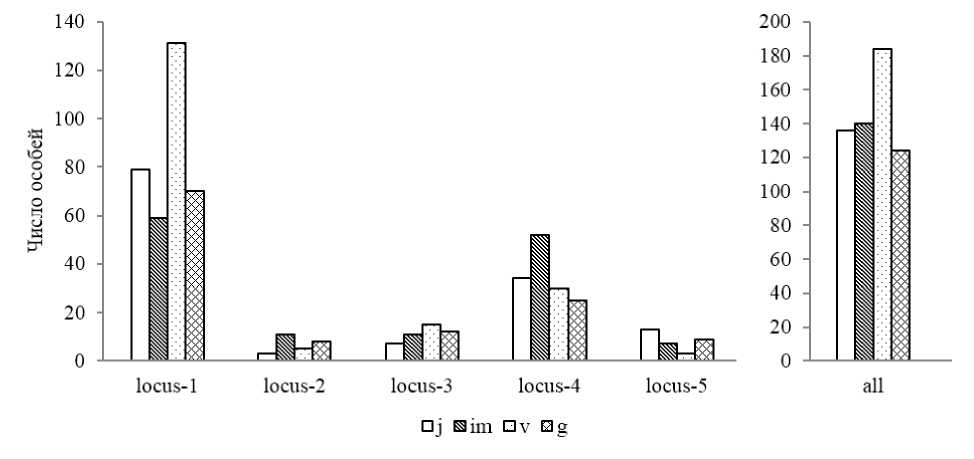

Рис. 3. Спектр онтогенетических состояний Epipactispalustris

Ontogenetic spectrum of the population of Epipactispalustris

Ценопопуляции Dactylorhiza maculata и Epipactispalustris были выявлены на сплавине, образовавшейся почти по всему периметру озера. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса, в котором отмечены такие виды как: Oxycoccus palustris Pers., Comarum palustre L., Thelypteris palustris Schott, Menyanthes trifoliata L., Galium paiustre L., Drosera angiica Hids., D. ^ obovata Mert. et W.D.J. Koch, D.rotundifolia L., Equisetum fluviatile L. Scutellaria galericu-lata L., Scheuchzeria palustris L., Baeothryon alpinum (L.) T.V. Egorova, Potentilla erecta (L.) Raeusch. Carex flava L., Lysimachia vul-garis L, составило 15-70%. В моховом ярусе с преобладанием видов рода Sphagnum L. общее проективное покрытие варьировало от 40 до 90%. ЦП D. maculata состояла из 5 локусов (рис. 2), возрастные спектры которых оказались полночленными. В общем спектре ЦП преобладали виргинильные и временно нецветущие особи. Максимальная плотность ЦП составила 21 особь/кв.м, а средняя – 7,3 особей/кв.м. Около 58% особей сформировало 1-й локус и занимают площадь около 30 м2. В данном локусе особи размещались крайне неравномерно. Была отмечена группа, занимающая площадь в 1,5 м2, в которой насчитывалось до 70 молодых особей. В остальных локусах на участках от 8 до 33 м2 численность варьировала от 27 до 141 особей. ЦП E. pal-ustris представлена 8 локусами с общей численностью 585 побегов, среди которых преобладала также, как и у D. maculata , группа взрослых вегетативных побегов (35,9%). Плотность в ЦП варьировала от 4 до 23 побе-гов/м2 и в среднем составила 12,5 побегов/м2. Практически во всех локусах, занимающих площадь около 180 м2, возрастной спектр был полночленным. В 6-м локусе отмечены только группы побегов в имматурном и взрослом вегетативном состоянии, а в возрастном спектре 7-го локуса отсутствовали ювенильные побеги (рис. 3). Преобладание в онтогенетическом спектре группы взрослых вегетативных побегов типично для данного вида (Вахрамеева и др., 2014), однако в базовом спектре их процент выше.

Особи ЦП Platantherachlorantha были отмечены на облесенном склоне берега озера. В древесном ярусе кроме Alnus glutinosa (L.) Gaertn., A. incana (L.) Moench, Betulapendula Roth, Picea abies (L.) H. Karst., Padus avium Mill. отмечены Ulmus glabra Huds. и Tilia cordata Mill. В подлеске произрастают Frangula alnus Mill., Corylus avellana L. Ribes nigrum L. Общее проективное покрытие травянистого яруса, в котором преобладали такие виды как: Fragaria vesca L., Anemone nemorosa L., Aegopodium podagraria L. и Filipendula ulmaria (L.) Maxim., составило 2065%. ЦП P.chlorantha занимала площадь 35 м2, особи на данном участке размещались неравномерно, одиночно или группами (по 2-5 особей). Возрастной спектр бимодальный с преобладанием ювенильных и взрослых вегетативных особей (рис. 1). В других изученных нами ЦП также, в основном, преобладают молодые особи (Хомутовский, 2012б). Общая численность ЦП составила 56 особей. Интересно то, что среди них нам удалось обнаружить сенильную особь. До этого в других изученных ЦП на протяжении периода наблюдений не было отмечено особей в данном состоянии. Сенильные особи в ЦП наблюдают крайне редко, так как основная часть растений отмирают сразу после последнего цветения (Вахрамеева и др., 2014). Средняя плотность ЦП составила 2,2 особей/кв.м, а максимальная достигала 5 особей/м2. Индекс восстановления у ЦП P.chlorantha оказался самым высоким среди изученных ЦП орхидей у озера (табл.), что говорит о благополучности ЦП. P. chlorantha на территории Тверской области распространена, в основном, в пределах Валдайской возвышенности. В последнее время число пунктов, где отмечают P. chlorantha заметно возросло. Но несмотря на это, в связи с сокращением еловых и еловошироколиственных лесов, вид требует охраны.

Таким образом, проведенные исследования показали, что все ценопопуляции имеют полночленный онтогенетический спектр, с преобладанием группы взрослых вегетативных (D. fuchsii, D. maculata, E. palustris), юве- нильных (L. ovata,P. chlorantha) или генеративных (M. monophyllos) особей. Индексы возрастности и эффективности позволили установить, что все изученные ЦП являются молодыми. Численность в них варьирует от 10 до 585 особей. Асинхронность развития локусов в ценопопуляциях говорит об их устойчивости. В котловине, на дне которого расположено озеро, создался особый микроклимат, благодаря чему на особи изученных нами орхидей не так сильно повлияли два периода засухи 2014 г., по сравнению с особями

Список литературы Демографическая структура ценопопуляций орхидей у оз. Глухое (Андреапольский район, Тверская область)

- Варлыгина Т.И. Род Тайник. Биологическая флора Московской области. М.: МГУ: Аргус, 1995, вып. 10, с. 52-63

- Вахрамеева М.Г. Род Пальчатокоренник. Биологическая флора Московской области. М.: Гриф и К, 2000, вып. 14, с. 55-86.

- Вахрамеева М.Г., Быченко Т.М., Татаренко И.В., Экзерцева М.В. Мякотница однолистная. Биологическая флора Московской области. М.: МГУ, 1993, вып. 9, ч. 1, с. 40-50.

- Вахрамеева М.Г., Варлыгина Т.И., Баталов А.Е., Тимченко И.А., Богомолова Т.И. Род Дремлик. Биологическая флора Московской области. М.: МГУ, Полиэкс, 1997, вып. 13, с. 50-87.

- Вахрамеева М.Г., Варлыгина Т.И., Татаренко И.В. Орхидные России (биология, экология и охрана). М.: Т-во науч. изд. КМК, 2014, 437 с.