Демографические характеристики как показатели эффективности системы здравоохранения

Автор: Гришина Е.Н., Трусова Л.Н.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 1 (19), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится анализ демографических показателей РФ. Существуют серьезные демографические вызовы системе здравоохранения РФ, которые необходимо учесть при формировании политики ее развития. Это прежде всего сокращение численности трудоспособного населения, рост числа граждан старше трудоспособного возраста и т.д.

Естественный прирост, миграционный прирост, коэффициент демографической нагрузки, ожидаемая продолжительность жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/140270012

IDR: 140270012

Текст научной статьи Демографические характеристики как показатели эффективности системы здравоохранения

Одним из важнейших факторов, определяющих состояние здоровья населения страны, является деятельность системы здравоохранения и ее эффективность, которая существенно зависит от объема финансирования. Финансирование здравоохранения является высокорентабельным вложением в экономику страны. Кроме того, успешно работающая система здравоохранения является фактором обеспечения национальной безопасности, социальной и политической стабильности в стране.

Влияние здравоохранения на экономическое развитие реализуется как напрямую, так и опосредованно, например, через улучшение демографических показателей. Интегральные результаты деятельности системы здравоохранения оценивают по показателям здоровья населения (медико-демографическим показателям) и по удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинской помощи.

Вклад в экономику складывается из следующих демографических составляющих: снижение смертности трудоспособного населения, снижение числа дней нетрудоспособности и продление трудоспособного возраста населения.

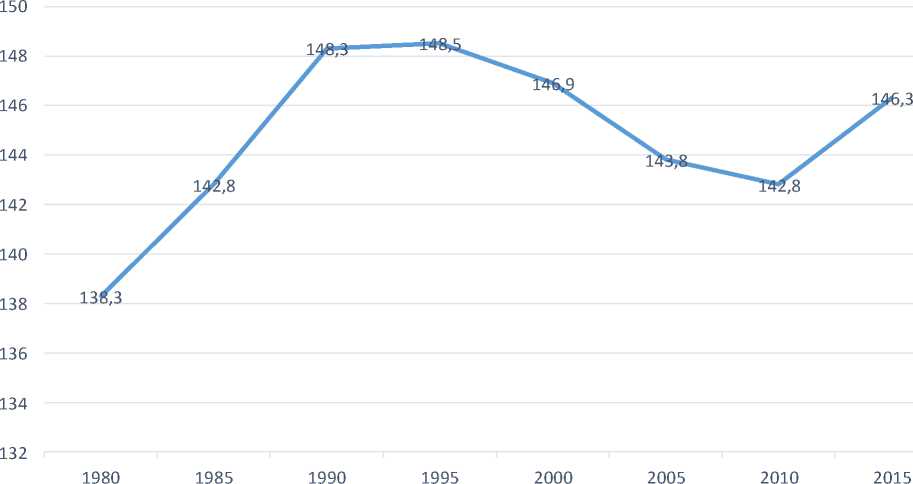

По данным Федеральной службы государственной статистики общая численность постоянного населения России на начало 2016 года составила 146544,7 тыс. человек, и в целом положительная динамика последних пяти лет сохранилась (рисунок 1) [1].

Рисунок 1 - Динамика численности населения России с 1990 по 2015 гг.

(млн. чел.)

Наглядно представленная динамика численности населения РФ демонстрирует свою нестабильность. Если с 1995 и по 2009 год численность населения в среднем ежегодно сокращалась на 0,2%, то начиная с 2010 года наблюдается ее постепенное увеличение. За период с 2010 по 2016 год численность населения возросла на 3711,2 тыс. человек,

В таблице 1 представлены основные демографические показатели, характеризующие естественное и механическое движение населения РФ в 2015-2016 гг. [2].

Таблица 1- Демографические показатели воспроизводства населения России в январе-ноябре 2016 года

*показатели приведены в пересчете на год

Увеличение численности населения России в 2016 году на 259,7 тыс. человек сложилось как за счет естественного, так и за счет механического (миграционного) воспроизводства. При этом положительная динамика была вызвана в большей степени не естественным, а миграционным приростом, который в 2015 году составил 89,8%, а в 2016 году - 92,8% от общего прироста населения РФ.

В январе-ноябре 2016г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в России наблюдается снижение числа родившихся в 72 субъектах Российской Федерации и числа умерших – в 75 субъектах.

В целом по стране в январе-ноябре 2016г. число родившихся превысило число умерших на 18,6 тыс. человек, что на 5,9 тыс. человек меньше, чем в 2015 году. Аналогичное превышение наблюдается в 44 субъектах Российской Федерации, из них в 9 субъектах это превышение составило 1,5-1,7 раза.

Миграционный прирост населения России в 2016 году составил 241,1 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года он увеличился на 26,2 тыс. человек, или на 12,2% в результате сокращения числа выбывших из Российской Федерации на 38,5 тыс. человек, а числа прибывших - на 12,3 тыс. человек.

Как следует из данных таблицы 1, относительные показатели воспроизводства населения, характеризующие демографические показатели в расчете на 1000 человек населения страны, за два последних года изменились несущественно, что свидетельствует о некоторой стабильности демографической ситуации в России в 2015-2016 гг.

Половозрастной состав населения России по демографическим группам по состоянию на 1 января 2016 года представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Распределение численности населения Российской Федерации по полу и возрастным группам на 1 января 2016 года

|

Все население |

Мужчины |

Женщины |

||||

|

Тыс. чел. |

% к итогу |

Тыс. чел. |

% к итогу |

Тыс. чел. |

% к итогу |

|

|

Все население |

146545 |

100 |

67897 |

100 |

78648 |

100 |

|

Из общей численности в возрасте: - моложе трудоспособного (0-15 лет) |

26360 |

18,0 |

13519 |

19,9 |

12841 |

16,3 |

|

- трудоспособном (мужчины 16-59, женщины – 16-54 лет) |

84199 |

57,5 |

43888 |

64,7 |

40311 |

51,3 |

|

- старше трудоспособного (мужчины от 60, женщины от 55 лет) |

35986 |

24,5 |

10490 |

15,4 |

25496 |

32,4 |

|

Коэффициент общей нагрузки населения трудоспособного возраста |

0,74 |

х |

0,55 |

х |

0,95 |

х |

В составе населения мужчины составляют 46% населения, женщины – 54%. По возрастной структуре население разделено следующим образом: трудоспособное население – 57,5%, дети от 0 до 15 лет – 18%, лица старше трудоспособного возраста (мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет) – 24,5%. Среди мужчин доля лиц в трудоспособном возрасте составляет 64,7%, среди женщин – 51,3% от общей численности населения страны.

Нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному (зависимая часть населения) показывает коэффициент демографической нагрузки.

Данный коэффициент напрямую отражает финансовые расходы на социальную политику в государстве. При росте данного коэффициента, должны увеличиваться расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.д.

Общий коэффициент демографической нагрузки рассчитывается как отношение зависимой части населения к трудоспособной или производительной части населения.

Для России коэффициент общей демографической нагрузки, как следует из данных таблицы 2, равен 74%. То есть численность нетрудоспособного населения составляет почти ¾ численности населения трудоспособного возраста [2]. Такое отношение создает высокую социальную нагрузку для общества. Особенно высоким (95%) является уровень данного показателя у женской части населения.

Данные статистики свидетельствуют, что в структуре населения страны устойчиво повышается удельный вес лиц в возрасте старше трудоспособного. Одновременно с этим растет демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста: если в 2006 году на 1 000 человек трудоспособного возраста приходилось 326,2 человека старше трудоспособного возраста, то в 2015 году — 427,3 человека. Рост численности пожилых людей обеспечивается за счет снижения смертности и увеличения продолжительности жизни лиц, относящихся к данной возрастной группе.

Стоит также отметить, что сохраняются гендерные диспропорции в структуре пожилого населения: на начало 2016 года на 1 000 мужчин в возрасте 60 лет и старше приходилось 2 400 женщин. Следствием является одиночество значительной части женщин в старших возрастных группах, порождающее, в том числе, необходимость постороннего ухода, помощи в ведении домашнего хозяйства и др.

Помимо снижения смертности, динамика численности пожилого населения формировалась под влиянием увеличения продолжительности жизни - тенденции, характерной не только для Российской Федерации, но и для мира в целом.

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении - это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из некоего гипотетического поколения родившихся, при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте остается таким, как в год, для которого вычислен этот показатель. Это наиболее адекватная обобщающая характеристика соответствующего уровня смертности во всех возрастах. С 2006 г. ОПЖ в России начала заметно расти и составила в 2015 г. 71,4 года. Тем не менее, она остается низкой и значительно меньше, чем в развитых странах (таблица 3). Этот показатель только сейчас достиг уровня РСФСР 1990 г.

Ключевую роль в снижении ожидаемой продолжительности жизни населения РФ играет увеличение смертности людей трудоспособного возраста, главным образом мужчин, которая по сравнению с 1990 г. возросла на 17% (с 7,6 до 8,9 на 1 тыс. населения соответствующего возраста) [3].

Согласно прогнозу Росстата, в перспективе, до 2031 года, в России продолжится рост численности лиц старше трудоспособного возраста, повышение их удельного веса в структуре населения страны, увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население.

Таблица 3 - Отставание России от развитых стран по ожидаемой продолжительности жизни в начале ХХ и в начале XXI вв. (число лет)

|

Год |

От США |

От Франции |

От Швеции |

От Японии |

|

Мужчины |

||||

|

1900 |

16 |

13 |

20 |

14,5 |

|

1965 |

2 |

3 |

7 |

3 |

|

2015 |

10,8 |

13,2 |

14,4 |

14,3 |

|

Женщины |

||||

|

1900 |

16 |

14 |

21 |

13 |

|

1965 |

0,5 |

1,4 |

3 |

-0,5 |

|

2015 |

3,7 |

8,0 |

6,2 |

9,0 |

Тенденции старения населения сопряжены с рядом проблем. К числу таких проблем нужно отнести увеличение расходов бюджетной системы на финансирование социальных обязательств, (обязательства в области пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования, социального обслуживания пожилых людей); изменения потребительского спроса и его структуры из-за старения населения.

Помимо указанных факторов, следует выделить еще и прогнозируемое снижение числа лиц трудоспособного возраста, высокие показатели заболеваемости и смертности этой категории населения.

Все вышеназванные проблемы приводят к дефициту рабочей силы. Предложения экспертов по компенсации этого дефицита путем продления пенсионного возраста логичны, но не могут быть полностью реализованы. Ведь до 65 лет (официально установленного пенсионного возраста в развитых странах) по данным Росстата в настоящее время доживают только 86% жителей страны.

Поэтому важнейшим условием реализации названного предложения являются увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья мужчин трудоспособного возраста. Смертность от предотвратимых причин каждого трудоспособного гражданина или выход его на инвалидность должны рассматриваться как чрезвычайное происшествие. Определенные надежды в плане решения перечисленных выше проблем связаны с успешностью реализации Государственной программы «Развитие здравоохранения Российской Федерации до 2020 года» [4].

Целью Госпрограммы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям науки. В результате ее реализации планируется снижение смертности населения и, соответственно, рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,3 лет.

Список литературы Демографические характеристики как показатели эффективности системы здравоохранения

- Демографический ежегодник России. 2015: Статистический сборник. М.: Росстат, 2015. - 263 с.

- Сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru/

- Здравоохранение в России. 2015: Стат.сб./Росстат. - М., 2015. - 174 с.

- Министерство здравоохранения РФ [Электронный ресурс] - М., 2015 г. - Режим доступа: http://www.rosminzdrav.ru