Демографические характеристики популяций Oxytropis floribunda (Pall.) DC. в Самарской области

Автор: Ильина В.Н.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 3 т.11, 2017 года.

Бесплатный доступ

Приводятся многолетние данные по демографической и пространственной структуре природных популяций Oxytropis floribunda (Pall.) DC. ( Fabaceae ) в Самарской области. Онтогенетические спектры большинства популяций являются центрированными одновершинными, с преобладанием особей в зрелом генеративном онтогенетическом состоянии.

Oxytropis floribunda популяция возобновление онтогенетический спектр самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148314605

IDR: 148314605 | УДК: 574.3

Текст научной статьи Демографические характеристики популяций Oxytropis floribunda (Pall.) DC. в Самарской области

Флора Самарской области отличается разнообразием (Плаксина, 2001; Ильина, 2007; Устинова и др., 2007; Иванова и др., 2009; Саксонов, Сенатор, 2012б). Положение региона на границе лесостепной и степной зон, разнообразие ландшафтных условий и современная социо-экономическая обстановка обуславливают наличие значительного числа редких и уязвимых видов (Саксонов, Ильина, 2006; Красная книга…, 2007; Саксонов, Сенатор, 2012а), большинство из которых не изучены на популяционном и видовом уровнях (Ильина, 2010).

Редким представителем петрофитных степей в регионе является Oxytropis floribunda (Pall.) DC. ( Fabaceae ), включенный в Красную книгу Самарской области [далее СО] со статусом редкости 4/Б – редкий вид, плавно снижающий численность (Плаксина и др., 2007).

Исследования ценопопуляций O. floribun-da проводились в 2000–2014 гг. на территории Высокого и Сыртового Заволжья (Ильина, 2006, 2014). Всего в 11 географических популяциях обследовано 73 ценопопуляции (из них 14 локусов в течение 5 полевых сезонов, 10 локусов в течение 4 сезонов, 13 – в течение трех сезонов, 16 – в течение 2 сезонов, 20 – в течение одного вегетационного сезона). Определены онтогенетические состояние и виталитет примерно для 15000

особей, сделано 192 геоботанических описания.

Для изучения демографической структуры и плотности ЦП в каждой из них на трансекте закладывалось 25–50 пробных площадок размером 1 м2. Порядок заложения (линейный или шахматный) и шаг трансекты (безшаго-вый, 5 или 10 м) зависели от площади конкретной ценопопуляции. В случае малочисленности популяций учет особей производился в реальном контуре фитоценоза. Определялись ведущие популяционные характеристики, такие как общая плотность особей, онтогенетический состав.

Для оценки фитоценотической приуроченности ЦП выполнялось геоботаническое описание сообщества на площадках 25–100 м2 ленточной или квадратной формы с использованием традиционных геоботанических методов (Шенников, 1967).

При определении возрастной структуры ЦП, согласно стандартным критериям (Ра-ботнов, 1950; Уранов, 1975; Ценопопуля-ции…, 1976; Злобин и др., 2013), учитывались следующие возрастные состояния: проростки (p), ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v), молодые генеративные (g 1 ), средние генеративные (g 2 ), старые генеративные (g 3 ), субсенильные (ss), сенильные (s).

Для характеристики онтогенетической структуры ЦП применяли общепринятые

демографические показатели: индекс восстановления [рассчитывается соотношение подроста и генеративной фракции], индекс замещения [подроста и суммы генеративных и постгенеративных фракций] (Жукова, 1995), индекс старения [постгенеративной к взрослой части ценопопуляции] (Глотов, 1998). Применена методика классификации ЦП (Жукова, Полянская, 2013), в которой также использованы индексы восстановления и замещения.

В обследованных местообитаниях отмечаются различные по численности и занимаемой площади популяции. В основном они состоят из нескольких локальных участков (локусов, ценопопуляций), расположенных в верхней и средней части южных и югозападных склонов с петрофитными вариантами степей, зачастую подверженным эрозии. В основном популяции O. floribunda приурочены к участкам склонов со струйчатыми размывами.

Число и площадь местообитаний остролодочника в Самарской области уменьшается. Связано это с резким сокращением участков естественных степных ценозов, увеличением пасквальной и пирогенной нагрузки, разрушением склонов при эрозии.

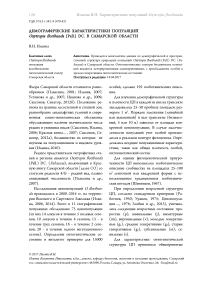

Онтогенетические спектры популяций в основном являются центрированными одновершинными, с преобладанием особей в зрелом генеративном онтогенетическом состоянии: на горе Копейке 40–71%, на Серновод-ском шихане 40–54%, на горе Высокой 40– 50%, на горе Пионерке 35–45%, в Верховом овраге 40–50%, в Чубовской каменистой степи 40–47%, на Шиланской горе 43–49%, на Красной горе 40–47%, на Лысой горе 30– 52%, на Зеленой горе 43–47%, в урочище

Верхние Скрипали 44–47%. В таблице представлены демографические показатели популяций.

Доля прегенеративных растений невелика (см. таблицу), от 11 до 25%, в некоторых случаях особи начальных стадий онтогенеза не зафиксированы (гора Копейка, 2005 г.), что связано с перевыпасом. Генеративная часть популяций обычно играет ведущую роль, достигая 70–80% (98% в 2005 г. на горе Копейке, 92% в 2007 г. на горе Копейке). Постгенеративные особи занимают незначительные позиции в популяции, обычно от 2 до 5%, однако в некоторые годы их доля возрастает (10% на Серноводском шихане в 2006 г., 12% на Лысой Горе в 2008 г., почти 15% на Лысой горе в 2005 г.), однако в последующие годы показатель возвращается к средним значениям, что свидетельствует о флуктуационной динамике популяций.

Индекс замещения (Iз) особей в популяциях составляет от 0,08 (гора Копейка, 2008 г.) до 0,36 (овраг Верховой, 2005 г.), в среднем 0,24; не было замещения особей на горе Копейке в 2005 г. Индекс восстановления (Iв) от 0,08 до 0,37 в тех же популяциях, в среднем 0,27. Индекс старения (Iс) от 0 (гора Копейка, 2012 г.; гора Высокая, 2007 г.; Чу-бовская степь, 2003 г.) до 0,11 (Серновод-ский шихан, 2006 г.), в среднем 0,04. Сохраняют свою онтогенетическую стадию в течение сезона 75-85% особей, в среднем 80,9% (стабильность (S b ) 100% на горе Копейке в 2005 г.).

Лишь однажды зафиксирована временно угасающая популяция – на горе Копейке в 2005 г., Iз = 0, тогда как все остальные относятся к популяциям неустойчивого типа (Iз < 1).

Таблица. Соотношение особей разных онтогенетических групп в популяциях Oxytropis floribunda

Ratio of individuals of different ontogenetic groups in populations Oxytropis floribunda

|

№ п/п |

Местоположение и год исследования |

Демографические показатели популяций (%) |

Плотность, экз./м2 |

Местообитание и сообщество |

||||||

|

p- v |

g1-g3 |

ss- s |

Iз |

Iв |

S b |

Iс |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

1 |

Гора Копейка – 2002 |

17,6 |

79,9 |

2,5 |

0,21 |

0,22 |

82,4 |

0,03 |

8,4 |

Ю и ЮЗ склоны 20-30° (в верхней и средней части), перистоковыльно- солонечниковые сообщества, ОПП 45-60% |

|

2 |

Гора Копейка – 2003 |

19,8 |

77,7 |

2,5 |

0,25 |

0,25 |

80,2 |

0,03 |

12,5 |

|

|

3 |

Гора Копейка – 2005 |

0 |

98,0 |

2,0 |

0 |

0 |

100,0 |

0,02 |

9,3 |

|

|

4 |

Гора Копейка – 2007 |

7,1 |

91,9 |

1,0 |

0,08 |

0,08 |

92,9 |

0,01 |

7,7 |

|

|

5 |

Гора Копейка – 2009 |

17,4 |

79,4 |

3,2 |

0,21 |

0,22 |

82,6 |

0,03 |

8,9 |

|

|

6 |

Гора Копейка – 2010 |

25,1 |

71,5 |

3,4 |

0,34 |

0,35 |

74,9 |

0,04 |

11,3 |

|

|

7 |

Гора Копейка –2011 |

22,1 |

75,5 |

2,4 |

0,28 |

0,29 |

77,9 |

0,02 |

8,6 |

|

|

8 |

Гора Копейка – 2012 |

20,1 |

79,9 |

0 |

0,25 |

0,25 |

79,9 |

0 |

9,3 |

|

|

9 |

Гора Копейка – 2013 |

16,1 |

81,8 |

2,1 |

0,19 |

0,20 |

83,9 |

0,02 |

9,4 |

|

|

10 |

Серноводский шихан – 2004 |

22,0 |

70,3 |

7,7 |

0,28 |

0,31 |

78,0 |

0,08 |

12,6 |

Ю, З и ЮЗ склоны 10-30° (в верхней и, реже, в средней части), перистоковыльно- солонечниковые сообщества, ОПП 45-60%; пустынноовсецово-солонечниковые сообщества, ОПП 35-40%; пустынноовсецово-залесскоковыльные сообщества, ОПП 30% |

|

11 |

Серноводский шихан – 2006 |

22,0 |

68,0 |

10,0 |

0,28 |

0,32 |

78,0 |

0,11 |

15,4 |

|

|

12 |

Серноводский шихан – 2008 |

16,5 |

81,6 |

1,9 |

0,20 |

0,20 |

83,5 |

0,02 |

16,2 |

|

|

13 |

Серноводский шихан – 2009 |

19,0 |

79,1 |

1,9 |

0,23 |

0,24 |

81,0 |

0,02 |

11,8 |

|

|

14 |

Серноводский шихан – 2010 |

17,5 |

81,2 |

1,3 |

0,21 |

0,22 |

82,5 |

0,01 |

12,8 |

|

|

15 |

Серноводский шихан – 2012 |

24,7 |

72,0 |

3,3 |

0,33 |

0,34 |

75,3 |

0,03 |

14,2 |

|

122 Ильина В.Н. Характеристики популяций Oxytropis floribunda

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

16 |

Гора Высокая – 2004 |

11,5 |

84,2 |

4,3 |

0,13 |

0,14 |

88,5 |

0,04 |

16,3 |

Ю, З и ЮЗ склонах 10-25° (в верхней части), перистоко-выльно-солонечниковые сообщества, ОПП 35-40%; перистоковыльноразнотравные сообщества, ОПП 20% |

|

17 |

Гора Высокая – 2005 |

13,5 |

82,2 |

4,3 |

0,16 |

0,16 |

86,5 |

0,04 |

11,5 |

|

|

18 |

Гора Высокая – 2006 |

11,5 |

86,2 |

2,3 |

0,13 |

0,13 |

88,5 |

0,02 |

12,7 |

|

|

19 |

Гора Высокая – 2007 |

15,6 |

84,4 |

0 |

0,18 |

0,18 |

84,4 |

0 |

16,4 |

|

|

20 |

Гора Высокая – 2008 |

15,5 |

83,3 |

1,2 |

0,18 |

0,19 |

84,5 |

0,01 |

12,5 |

|

|

21 |

Гора Высокая –2009 |

14,5 |

81,3 |

4,2 |

0,17 |

0,18 |

85,5 |

0,04 |

15,8 |

|

|

22 |

Гора Высокая – 2010 |

15,5 |

80,1 |

4,4 |

0,18 |

0,19 |

84,5 |

0,05 |

8,6 |

|

|

23 |

Гора Высокая – 2012 |

11,8 |

83,8 |

4,4 |

0,13 |

0,14 |

88,2 |

0,05 |

12,5 |

|

|

24 |

Гора Пионерка – 2004 |

18,9 |

77,9 |

3,2 |

0,23 |

0,24 |

81,1 |

0,03 |

14,8 |

Ю склоны 25-30°, перистоковыльно-солонечниковые и перистоко-выльно-разнотравные сообщества, ОПП 30-40% |

|

25 |

Гора Пионерка – 2005 |

16,2 |

81,6 |

2,2 |

0,19 |

0,20 |

83,8 |

0,02 |

11,6 |

|

|

26 |

Гора Пионерка – 2010 |

13,2 |

82,4 |

4,4 |

0,15 |

0,16 |

86,8 |

0,05 |

10,2 |

|

|

27 |

Гора Пионерка – 2012 |

11,0 |

84,6 |

4,4 |

0,12 |

0,13 |

89,0 |

0,05 |

12,7 |

|

|

28 |

Верховой овраг – 2003 |

22,1 |

75,1 |

2,8 |

0,28 |

0,29 |

77,9 |

0,03 |

6,5 |

Ю, З и ЮЗ склоны 10-30° (в верхней и, реже, в средней части), перистоковыльно-солонечниковые сообщества, ОПП 30-45% |

|

29 |

Верховой овраг – 2004 |

22,1 |

75,9 |

2,0 |

0,28 |

0,29 |

77,9 |

0,02 |

12,4 |

|

|

30 |

Верховой овраг – 2005 |

26,7 |

72,1 |

1,2 |

0,36 |

0,37 |

73,3 |

0,01 |

10,2 |

|

|

31 |

Верховой овраг – 2006 |

21,1 |

76,6 |

2,3 |

0,27 |

0,28 |

78,9 |

0,02 |

9,5 |

|

|

32 |

Верховой овраг – 2007 |

23,1 |

73,3 |

3,6 |

0,30 |

0,32 |

76,9 |

0,04 |

14,2 |

|

|

33 |

Верховой овраг – 2008 |

21,1 |

77,5 |

1,4 |

0,27 |

0,27 |

78,9 |

0,01 |

15,7 |

|

|

34 |

Верховой овраг – 2009 |

22,5 |

75,9 |

1,6 |

0,29 |

0,30 |

77,5 |

0,02 |

10,8 |

|

|

35 |

Верховой овраг – 2010 |

21,9 |

74,9 |

3,2 |

0,28 |

0,29 |

78,1 |

0,03 |

9,4 |

|

|

36 |

Верховой овраг – 2013 |

21,0 |

76,3 |

2,7 |

0,27 |

0,28 |

79,0 |

0,03 |

12,8 |

|

|

37 |

Чубовская степь (Красная горка) – 2003 |

24,1 |

75,9 |

0 |

0,32 |

0,32 |

75,9 |

0 |

16,2 |

Ю и ЮЗ склоны 10-30° (в верхней части), перистоковыльно-солонечниковые сообщества, ОПП 30-45%; |

|

38 |

Чубовская степь – 2004 |

24,9 |

71,9 |

3,2 |

0,33 |

0,35 |

75,1 |

0,03 |

7,5 |

|

|

39 |

Чубовская степь – 2006 |

24,4 |

73,1 |

2,5 |

0,32 |

0,33 |

75,6 |

0,03 |

5,4 |

|

|

40 |

Чубовская степь – 2007 |

23,1 |

74,9 |

2,0 |

0,30 |

0,31 |

76,9 |

0,02 |

8,8 |

Фиторазнообразие Восточной Европы 2017, XI : 3 123

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

41 |

Чубовская степь – 2008 |

21,7 |

77,0 |

1,3 |

0,28 |

0,28 |

78,3 |

0,01 |

10,5 |

тимьянники шалфейно перистоковыльные, ОПП 40% |

|

42 |

Чубовская степь – 2009 |

19,6 |

73,1 |

7,3 |

0,24 |

0,27 |

80,4 |

0,08 |

8,5 |

|

|

43 |

Чубовская степь – 2010 |

21,7 |

71,1 |

7,2 |

0,28 |

0,31 |

78,3 |

0,08 |

6,5 |

|

|

44 |

Чубовская степь –2011 |

16,6 |

79,9 |

3,5 |

0,20 |

0,21 |

83,4 |

0,04 |

8,3 |

|

|

45 |

Шиланская гора – 2003 |

22,6 |

74,4 |

3,0 |

0,29 |

0,30 |

77,4 |

0,03 |

12,3 |

в верхней части Ю и ЮЗ склонов 10-25°, перистоковыльно- солонечниковые и перистоко-выльно-типчаковые сообщества, ОПП 30-40% |

|

46 |

Шиланская гора – 2004 |

22,6 |

72,5 |

4,9 |

0,29 |

0,31 |

77,4 |

0,05 |

10,5 |

|

|

47 |

Шиланская гора – 2008 |

20,4 |

77,4 |

2,2 |

0,26 |

0,26 |

79,6 |

0,02 |

8,4 |

|

|

48 |

Шиланская гора – 2009 |

16,0 |

82,0 |

2,0 |

0,19 |

0,20 |

84,0 |

0,02 |

11,4 |

|

|

49 |

Шиланская гора – 2010 |

16,5 |

81,9 |

1,6 |

0,20 |

0,20 |

83,5 |

0,02 |

14,5 |

|

|

50 |

Гора Красная – 2005 |

22,1 |

75,9 |

2,0 |

0,28 |

0,29 |

77,9 |

0,02 |

8,4 |

Ю и ЮЗ склоны 10-30° (в верхней части), перистоковыльно-солонечниковые сообщества, ОПП 30-50% |

|

51 |

Гора Красная – 2008 |

21,7 |

74,8 |

3,5 |

0,28 |

0,29 |

78,3 |

0,04 |

10,8 |

|

|

52 |

Гора Красная – 2010 |

18,5 |

77 |

4,5 |

0,23 |

0,24 |

81,5 |

0,05 |

12,5 |

|

|

53 |

Гора Красная – 2013 |

19,0 |

77,5 |

3,5 |

0,23 |

0,25 |

81,0 |

0,04 |

13,7 |

|

|

54 |

Гора Лысая – 2005 |

11,2 |

74,1 |

14,7 |

0,13 |

0,15 |

88,8 |

0,17 |

8,6 |

Ю и ЮЗ склоны 10-30° (в верхней и средней части), перистоковыльно-типчаково-солонечниковые, перистоко- выльно-тонконоговые, тырсо- во-разумовскокопеечниковые и солонечниково- перистоковыльно- разумовскокопеечниковые сообщества, ОПП 30-50% |

|

55 |

Гора Лысая – 2008 |

13,4 |

74,4 |

12,2 |

0,15 |

0,18 |

86,6 |

0,14 |

7,9 |

|

|

56 |

Гора Лысая – 2010 |

18,5 |

78,0 |

3,5 |

0,23 |

0,24 |

81,5 |

0,04 |

6,3 |

|

|

57 |

Гора Лысая – 2013 |

15,1 |

79,2 |

5,7 |

0,18 |

0,19 |

84,9 |

0,06 |

8,1 |

124 Ильина В.Н. Характеристики популяций Oxytropis floribunda

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

58 |

Гора Зеленая – 2004 |

21,5 |

76,5 |

2,0 |

0,27 |

0,28 |

78,5 |

0,02 |

8,3 |

Ю склоны 25-30°, в верхней части, перистоковыльно-солонечниковые и перистоко-выльно-разнотравные сообщества, ОПП 20-40% |

|

59 |

Гора Зеленая – 2005 |

25,3 |

72,7 |

2,0 |

0,34 |

0,35 |

74,7 |

0,02 |

11,5 |

|

|

60 |

Гора Зеленая – 2006 |

23,6 |

73,9 |

2,5 |

0,31 |

0,32 |

76,4 |

0,03 |

9,7 |

|

|

61 |

Гора Зеленая – 2008 |

26,2 |

74,2 |

5,6 |

0,33 |

0,35 |

73,8 |

0,06 |

6,6 |

|

|

62 |

Гора Зеленая – 2010 |

25,2 |

69,4 |

5,4 |

0,34 |

0,36 |

74,8 |

0,06 |

12,5 |

|

|

63 |

Гора Зеленая – 2013 |

20,3 |

75,3 |

4,4 |

0,25 |

0,27 |

79,7 |

0,05 |

13,4 |

|

|

64 |

Гора Зеленая – 2014 |

22,1 |

76,6 |

1,3 |

0,28 |

0,29 |

77,9 |

0,01 |

7,6 |

|

|

65 |

Верх. Скрипали – 2004 |

24,6 |

72,4 |

3,0 |

0,33 |

0,34 |

75,4 |

0,03 |

4,4 |

Ю и ЮЗ склоны 10-30° (в верхней части), перистоко-выльно-солонечниковые сообщества, ОПП 20-30% |

|

66 |

Верх. Скрипали – 2009 |

21,9 |

75,6 |

2,5 |

0,28 |

0,29 |

78,1 |

0,03 |

5,8 |

|

|

67 |

Верх. Скрипали – 2011 |

21,2 |

74,0 |

4,8 |

0,27 |

0,29 |

78,8 |

0,05 |

7,9 |

|

|

Среднее значение |

19,2 |

77,5 |

3,4 |

0,24 |

0,25 |

80,9 |

0,04 |

10,7 |

Фиторазнообразие Восточной Европы 2017, XI : 3 125

Плотность особей в изученных популяциях составила от 5,8 особей на 1 м2 (Верхние Скрипали, 2009 г.) до 16,4 экз./м2 (гора Зеленая, 2007 г.), среднее значение – 10,7 экз/м2 (см. таблицу). В популяциях остролодочника с невысокой численностью особей отмечаются их агрегации по 5–10 экземпляров со значительными промежутками между скоплениями. При высокой численности особей промежутки между скоплениями почти незаметны, расположение растений близко к равномерному.

Ценопопуляции остролодочника в Самарской области зрелые или стареющие полночленные, в некоторых случаях неполночлен-

Список литературы Демографические характеристики популяций Oxytropis floribunda (Pall.) DC. в Самарской области

- Глотов Н.В. Об оценке параметров возрастной структуры популяций растений. Жизнь популяций в гетерогенной среде. Йошкар-Ола, 1998, ч. 1, с. 146-149.

- Жукова Л.А. Популяционная жизнь луговых растений. Йошкар-Ола, 1995, 224 с.

- Жукова Л.А., Полянская Т.А. О некоторых подходах к прогнозированию перспектив развития ценопопуляций растений. Вестник Тверск. гос. ун-та. Сер. Биология и экология, 2013, вып. 32, № 31, с. 160-171.

- Злобин Ю.А., Скляр В.Г., Клименко А.А. Популяции редких видов растений: теоретические основы и методика изучения. Сумы, 2013, 439 с.

- Иванова А.В., Васюков В.М., Ильина В.Н., Ёлкина Е.М. Роль ценных степных экосистем Самарского Заволжья в сохранении редких степных видов. Степи Северной Евразии: Материалы V Международ. симпоз. Оренбург: ООО «Оренбурггазпромсервис», 2009, с. 327-329.