Демографические особенности ценопопуляций Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm (Fabaceae) в условиях антропогенного пресса (Среднее Поволжье)

Автор: Ильина В.Н.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 1 т.13, 2019 года.

Бесплатный доступ

Онтогенетическая структура природных популяций редких видов растений является основной характеристикой при оценке их современного состояния и прогноза дальнейшего развития. В бассейне Средней Волги изучена онтогенетическая структура популяций Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm (Fabaceae). Вид произрастает на северо-западной границе ареала и включен в Красную книгу Российской Федерации и Самарской области. В ходе работ использованы методики популяционно-онтогенетических исследований. Оценка типов популяций проведена по критерию «дельта-омега». Базовый онтогенетический спектр ценопопуляций центрированный с преобладанием зрелых генеративных особей. Большинство ценопопуляций относятся к зрелым нормальным. Средние показатели демографических индексов ценопопуляций Hedysarum razoumovianum : индекс замещения - 0,30; индекс восстановления - 0,31; индекс старения - 0,04. Средняя возрастность (∆) - 0,44, средняя эффективность (ω) - 0,72. На изменение демографических параметров ценопопуляций Hedysarum razoumovianum на Средней Волге оказывает влияние степень антропогенной нагрузки. Выявлено, что сильная антропогенная нагрузка, как и полное ее отсутствие, ведет к постепенному старению популяций.

Популяция, онтогенетическая структура, демографические показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/148314644

IDR: 148314644 | УДК: 574.3 | DOI: 10.24411/2072-8816-2019-10045

Текст научной статьи Демографические особенности ценопопуляций Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm (Fabaceae) в условиях антропогенного пресса (Среднее Поволжье)

Онтогенетические спектры ценотических популяций (ЦП) редких растений могут быть востребованы при определении современного состояния видов, растительных сообществ и природных комплексов. Особенности онтогенеза и жизненной стратегии редких растений обусловливают специфическую динамику онтогенетической структуры популяций и могут быть спрогнозированы с достаточно высокой степенью достоверности для местообитаний с аналогичными условиями. В Самарской области (СО) получены разнообразные данные по демографической структуре ЦП (онтогенетические спектры, индексы восстановления, замещения старения, стабильности, возрастность и эффективность ЦП) для ряда охраняемых видов растений, охраняемых в регионе и на федеральном уровне (Ильина, 2015; Абрамова и др., 2015, 2018а,б и др.). Выявлено, что большое влияние на структурные особенности ЦП и их динамику оказывают антропогенные факторы среды.

Среди редких представителей флоры Средней Волги интерес представляет Hedysa-rum razoumovianum Fisch. et Helm. В СО вид произрастает на северо-западной границе ареала и включен в региональную Красную книгу (2017) с категорией 3 – редкий вид. Также он включен в Красную книгу Российской Федерации (2008) с категорией 3д. Находится под охраной в сопредельных регионах – Республике Татарстан, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областях. На Средней Волге вид произрастает, главным образом, на крутых выпуклых щебнистых и меловых склонах со смытыми почвами в составе настоящих и каменистых степей, а также на вогнутых их участках, в фитоценозах луговой степи с явными чертами мезофитиза-ции (Ильина, Матвеев, 2005).

Материалы и методы

В ходе исследования ЦП использовались традиционные методы и рекомендации Т.А. Рабонова и А.А. Уранова, их учеников и последователей (Работнов, 1950; Уранов, 1975; Ценопопуляции…, 1976, 1977, 1988; Злобин и др., 2013 и др.). При определении онтогенетической структуры ЦП учитывались возрастные состояния: проростки (p), ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v), молодые генеративные (g1), средневозрастные генеративные (g2), старые генеративные (g3), субсенильные (ss), сенильные (s).

Для характеристики онтогенетической структуры ЦП применяли общепринятые демографические показатели: индекс восстановления (I в ), индекс замещения (I з ) (Жукова, 1995), индекс старения (I ст ) (Глотов, 1998). Оценка типов популяций проведена по критерию «дельта-омега» (Животовский, 2001).

Результаты и их обсуждение

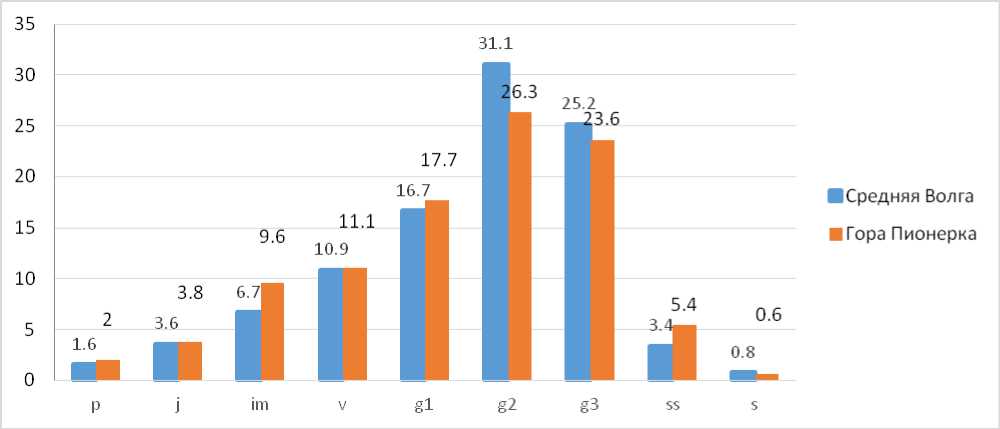

На территории Самарского Заволжья изучены 310 ЦП Hedysarum razoumovianum с числом особей от 50 до 200 в каждой. В базовом спектре ЦП доля особей различных онтогенетических групп составляет: проростки – 1,6%, ювенильные – 3,6, имматурные – 6,7%, виргинильные – 10,9%, молодые генеративные – 16,7%, зрелые генеративные – 31,1%, старые генеративные – 25,2%, субсенильные – 3,4%, сенильные – 0,8% (рис). Базовый онтогенетический спектр полночленный одновершинный центрированный с абсолютным максимумом на зрелых генеративных особях и локальным пиком на старых генеративных растениях. В целом базовый онтогенетический спектр сходен с таковым у других редких представителей рода Hedysarum (Абрамова и др., 2016). База вариаций и стандартное отклонение признаков приведены в таблице 1.

В большинстве случаев в онтогенетических спектрах ЦП Hedysarum razoumovianum преобладают зрелые генеративные растения (53,9% от общего числа ЦП). Среди них сходны с базовым спектром, с доминированием зрелых генеративных и субдоминированием старых генеративных растений, – 39,7%. В 13,9% исследованных ЦП на субдоминирующие позиции выходят молодые генеративные особи, виргинильные – в 2,3% ЦП, субсенильные – в 1,2% ЦП, ювенильные – в 0,6% ЦП, проростки – в 0,3% ЦП.

Таблица 1. Особенности онтогенетических спектров ЦП Hedysarum razoumovianum

Table 1. Features of the ontogenetic spectra of coenpopulations of Hedysarum razoumovianum

|

Параметры |

Онтогенетические группы особей |

||||||||

|

p |

j |

im |

v |

g1 |

g2 |

g3 |

ss |

s |

|

|

Min, % |

0 |

0 |

0 |

0 |

2,8 |

2,1 |

3,5 |

0 |

0 |

|

Max, % |

13,7 |

20,1 |

20,5 |

26,9 |

53,3 |

70,0 |

54,3 |

16,3 |

7,3 |

|

Среднее значение, % |

1,6 |

3,6 |

6,7 |

10,9 |

16,7 |

31,1 |

25,2 |

3,4 |

0,8 |

|

Стандартное отклонение |

2,4 |

3,6 |

4,5 |

5,0 |

7,0 |

13,4 |

8,9 |

3,0 |

1,4 |

Рис. Онтогенетические спектры ЦП Hedysarum razoumovianum (представлены базовый спектр для Средней Волги и для ЦП горы Пионерки) , %

Fig. Ontogenetic spectra of coenopopulation of Hedysarum razoumovianum (presents the base spectrum for the Middle Volga and for the coenopopulation of Mount Pionerka),%

Спектры с преобладанием старых генеративных особей отмечены в 37,7% ЦП. Среди них с содоминированием зрелых генеративных растений – 24,8% ЦП, молодых генеративных – 10,6% ЦП, виргинильных – 1,9% ЦП, субсенильных – 0,3% ЦП, имматурных – 0,3% ЦП.

В некоторых случаях в онтогенетических спектрах ЦП преобладают молодые генеративные особи (8,1% от общего числа ЦП). Среди таких ЦП на вторую позицию выходят зрелые генеративные растения (3,9%), старые генеративные (3,6 %), имматурные (0,3%), виргинильные (0,3%).

Лишь иногда в спектрах Hedysarum ra-zoumovianum отмечена ведущая позиция виргинильных особей (0,9% от общего числа ЦП). Все они в своем спектре имеют второй максимум на старых генеративных растениях.

Средние показатели демографических индексов ЦП Hedysarum razoumovianum : индекс замещения (I з ) – 0,30; индекс восстановления (I в ) – 0,31; индекс старения (I ст ) – 0,04. Средняя возрастность ( ∆) ЦП – 0,44, средняя эффективность (ω) – 0,72.

Изученные в СО ЦП по критерию «дельта-омега» относятся к следующим типам: зрелые – 64,2 %, переходные – 30,6 %, зреющие – 2,3 %, молодые – 1,9 %, стареющие – 0,9 %.

В качестве примера, иллюстрирующих влияние антропогенной нагрузки на онтогенетическую структуру ЦП, в данной статье приводятся результаты исследования 14 ЦП в составе природного комплекса «Гора Пионерка» (Исаклинский район СО), который не является памятником природы регионального значения и испытывает значительную антропогенную нагрузку (выпас скота, пожары, рекреация, свалки мусора). На этой территории Hedysarum razoumovianum зарегистрирован в составе каменистых и настоящих степей (табл. 1) с доминированием Stipapen-nata L., S. capillata L., Artemisia austriaca Jacq. В некоторых случаях в качестве доминанта в сообществе выступает Hedysarum razoumovi-anum. Основными типами сообществ, в которых отмечен модельный вид, являются Stipa pennata L. – Artemisia austriaca Jacq., Stipa capillata L. – Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm – Artemisia austriaca Jacq., Stipa capillata L. – Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm, Stipa pennata L. + Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm – Artemisia aus-triaca Jacq., Hedysarum razoumovianum + Stipa pennata L. Fisch. et Helm – Artemisia austriaca Jacq. Редкие виды, зарегистрированные в сообществах, приведены в таблице 2 согласно убыванию численности их особей.

В таблице 3 приведены тип и степень воздействия (+ – низкая, ++ – средняя, +++ – сильная). Из-за отсутствия природоохранного режима гора Пионерка активно используется местным населением в качестве пастбищных и рекреационных угодий. В связи с этим ЦП в данной территории могут выступить в качестве модельных при оценке воздействия на них антропогенных факторов. В таблице 3 также указано стандартное отклонение признака от генеральной совокупности.

Среди изученных на горе Пионерке ЦП большинство являются зрелыми (7 ЦП, или 50,0%). Фитоценозы с их участием испытывают среднюю и/или сильную антропогенную нагрузку, причем тип воздействия может быть различным. Пять ЦП (или 35,7%) характеризуются как переходные, степень воздействия на местообитания средняя или низкая. По одной ЦП являются зреющей (7,1%) и молодой (7,1%), фитоценозы испытывают низкую рекреационную нагрузку. Распределение ЦП горы Пионерки по типам в целом соответствует показателям для Средней Волги. На данной территории на момент иссле- дования отсутствовали стареющие ЦП, иногда встречающиеся в СО.

Средние показатели демографических индексов ЦП Hedysarum razoumovianum на горе Пионерке: индекс замещения (I з ) – 0,38 (от 0,19 до 0,70); индекс восстановления (I в ) – 0,41 (от 0,24 до 0,73); индекс старения (I ст ) – 0,07 (от 0 до 0,14). В целом эти показатели выше, чем на Средней Волге. Средняя воз-растность ( ∆) ЦП на данной территории – 0,42 (от 0,34 до 0,54), средняя эффективность (ω) – 0,68 (от 0,57 до 0,76). Данные индексы несколько выше средних показателей для ЦП Средней Волги.

В таблице 2 все ЦП расположены по возрастанию критерия эффективности. Он изменяется в пределах от 0,57 до 0,76 с увеличением антропогенного влияния на фитоценозы каменистых степей. Индексы замещения и восстановления при этом закономерно уменьшаются. Индекс старения ЦП имеет низкие значения (0–0,14) во всех ЦП, однако самый высокий показатель отмечен в ЦП переходного типа № 1, в которой субсенильные особи составляют 12,1%. Это свидетельствует о необходимости хотя бы минимальной нагрузки на местообитания Hedysarum razou-movianum для нормального самоподдержа-ния и восстановления численности популяций, так как отсутствие какого-либо воздействия вызывает накопление субсенильных растений в ЦП вида и может привести к значительному старению в годы с неблагоприятными метеоусловиями, когда число выживших проростков снижается, а пополнение ЦП молодыми особями не происходит.

Выводы

В большинстве случаев онтогенетические спектры ЦП Hedysarum razoumovianum сходны с базовым, однако отмечаются ЦП, отличные по своей структуре от базового типа, что может быть связано как с естественными динамическими процессами, так и с влиянием антропогенного фактора.

ЦП вида на горе Пионерке характеризуются как зрелые (50,5%), переходные (35,7), зреющие и молодые (по 7, 1%). Демографи-

Фиторазнообразие Восточной Европы 2019, ческие индексы в основном имеют низкие показатели.

Несмотря на высокую степень воздействия на растительные сообщества, популяция Hedysarum razoumovianum сохраняет свои

Список литературы Демографические особенности ценопопуляций Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm (Fabaceae) в условиях антропогенного пресса (Среднее Поволжье)

- Абрамова Л.М., Андреева И.З., Ильина В.Н. 2018а. Особенности организации ценопопуляций Adenophora lilifolia (L.) A. DC. на особо охраняемых природных территориях Среднего Поволжья и Южного Урала. Самарский научный вестник. Т. 7, № 3(24). С. 13-19.

- Абрамова Л.М., Ильина В.Н., Каримова О.А., Мустафина А.Н. 2016. Сравнительный анализ структуры популяций Hedysarum grandiflorum (Fabaceae) в Самарской области и Республике Башкортостан. Растительные ресурсы, Т. 52, № 2. С. 225-239.

- Абрамова Л.М., Ильина В.Н., Мустафина А.Н., Каримова О.А. 2018б. Особенности организации популяций редкого вида Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult (Dipsacaceae) в Заволжье и Предуралье. Поволжский экологический журнал. № 1. С. 3-15. DOI: 10.18500/1684-7318-2018-1-3-15

- Глотов Н.В. 1998. Об оценке параметров возрастной структуры популяций растений. Жизнь популяций в гетерогенной среде. Йошкар-Ола. Ч. 1. С. 146-149.

- Животовский Л.А. 2001. Онтогенетические состояния, эффективная плотность и классификация популяций растений. Экология. № 1. С. 3-7.